第三章黄河变迁

- 格式:ppt

- 大小:11.21 MB

- 文档页数:72

黄河是怎样变化的课文原文黄河,古代称河,又名河水,发源于中国青海省巴颜喀拉山脉,流经宁夏、内蒙古、河北、山西、陕西、山东等省区,最终在山东半岛的东营市注入渤海。

黄河总长度约5464公里,流经多个省区,是中国第二长河流。

黄河流域是中国最重要的农业区之一,素有"中华母亲"的美称,因其流域土地肥沃、水资源丰富。

然而,由于黄河流域地处中国干旱区,水源本就比较有限。

再加上天然的气候变化和人类活动,导致黄河的变化非常显著。

黄河的流域面积非常广阔,常年的降水量较少,蒸发量较大,导致地表水源的供给不足。

加上黄河上游地区的冰雪融水增多、来自于多股支流的水量汇入致使黄河水量增大,再加上人类近几十年来大量利用黄河水资源,使黄河水位和流量明显波动。

黄河的泥沙含量也是黄河变化的重要因素之一。

泥沙对黄河来说是一种双刃剑:其一,黄河泥沙是黄河肥沃土壤的来源,能够带来丰富的养分,为黄河流域农业提供优质土壤;其二,泥沙过于丰富的情况下,会导致河床上升,增加了洪涝灾害的风险。

黄河的堤防也是黄河变化的重要部分。

为了防止洪灾,人们在黄河两岸建设了很多堤防,以确保水流的畅通;然而,由于人类活动、气候变化等原因,黄河的泥沙淤积问题变得越来越严重,同时堤防的强度和稳定性也面临很大的挑战。

总体来说,黄河的变化是一个复杂的过程,受到了气候、水资源、泥沙、人类活动等多种因素的影响。

黄河的变化不仅对周边地区的农业、生态环境产生了重要影响,也对中国的经济社会发展产生了深远的影响。

因此,保护黄河、合理利用黄河资源,成为了中国政府和社会各界共同关注的重要课题。

黄河的变迁历史时期中国江河湖沼的地貌形态和水温状况产生了十分巨大的变化。

研究表明黄河下游在3000多年的时间内决口达1500多次,较大的改道有二三十次。

在先秦时期,黄河主要在今天津附近进入渤海,为北流时期;在汉唐时期,黄河主流在进山东入渤海,为东流时期;南宋至清咸丰五年,黄河夺淮从今江苏入黄海,为南流时期;清咸丰五年以后黄河恢复了东流,结束了700多年黄河由淮河入海的历史。

历史时期黄河下游湖沼比现在多得多,但历史时期多数湖沼是由大变小,乃至淤灭,如圃田泽、孟渚泽、菏泽、雷夏泽、巨野泽、大陆泽等。

但随着黄河的改道,也形成了一些新的湖泊,如南四湖、洪泽湖等。

历史时期黄河流域的河湖演变既有自然地貌、地质、气候因素的制约,也有认为的作用。

总的来说,历史时期黄河流域气候日趋干燥,是地表水总体减少时一个重要原因,而人类无节制地用水加重了水资源的缺乏,黄河断流便是在这种背景下产生的。

历史时期长江的河湖地貌变化也很大,其中长江中游地区的变化最明显,影响甚大。

古代的云梦是指包括今湖北东南大部分的狩猎区,而云梦泽只是其中的湖沼地貌部分,占据着今江汉平原大部分地区。

唐宋时期荆江统一河床形成后,云梦泽瓦解。

由于各种原因使荆江河道的河曲高度发育,使得洪水灾害的频率更高和强度更大。

历史时期长江流域的湖泊变化显著,一方面洞庭湖从新石器时代的平原景观演变成为明代“方八九百里”的大湖,而鄱阳湖则是从新世中期的古彭蠡泽演变成为今日中国第一大淡水湖。

从近5000年来中国主要江河水温便前来看,总的趋势是江河径流量普遍减小,水位变幅增大,这既表现在黄河及其支流上,也表现在长江的一些支流上。

同时,西北内陆的塔里木河等一些河流总的来看是流程缩短,河道不断摆动以至断流,湖泊也因此多缩小而干涸消失。

造成这种现象既有自然内部变化的不可回归和不可逆转的因素,也有人类不合理利用水资源的原因。

自公元前2000 年以来的4 000 年中,黄河下游有两个泛流区(徐福龄,1996) :1) 从“禹王故道”到唐宋时期的河道,均在华北平原摆动,注入渤海,约有3 000 多年;2)1128—1855 年,黄河河道在黄淮平原摆动,注入黄海,约有700 多年。

黄河的变迁历史时期中国江河湖沼的地貌形态和水温状况产生了十分巨大的变化。

研究表明黄河下游在3000多年的时间内决口达1500多次,较大的改道有二三十次。

在先秦时期,黄河主要在今天津附近进入渤海,为北流时期;在汉唐时期,黄河主流在进山东入渤海,为东流时期;南宋至清咸丰五年,黄河夺淮从今江苏入黄海,为南流时期;清咸丰五年以后黄河恢复了东流,结束了700多年黄河由淮河入海的历史。

历史时期黄河下游湖沼比现在多得多,但历史时期多数湖沼是由大变小,乃至淤灭,如圃田泽、孟渚泽、菏泽、雷夏泽、巨野泽、大陆泽等。

但随着黄河的改道,也形成了一些新的湖泊,如南四湖、洪泽湖等。

历史时期黄河流域的河湖演变既有自然地貌、地质、气候因素的制约,也有认为的作用。

总的来说,历史时期黄河流域气候日趋干燥,是地表水总体减少时一个重要原因,而人类无节制地用水加重了水资源的缺乏,黄河断流便是在这种背景下产生的。

历史时期长江的河湖地貌变化也很大,其中长江中游地区的变化最明显,影响甚大。

古代的云梦是指包括今湖北东南大部分的狩猎区,而云梦泽只是其中的湖沼地貌部分,占据着今江汉平原大部分地区。

唐宋时期荆江统一河床形成后,云梦泽瓦解。

由于各种原因使荆江河道的河曲高度发育,使得洪水灾害的频率更高和强度更大。

历史时期长江流域的湖泊变化显著,一方面洞庭湖从新石器时代的平原景观演变成为明代“方八九百里”的大湖,而鄱阳湖则是从新世中期的古彭蠡泽演变成为今日中国第一大淡水湖。

从近5000年来中国主要江河水温便前来看,总的趋势是江河径流量普遍减小,水位变幅增大,这既表现在黄河及其支流上,也表现在长江的一些支流上。

同时,西北内陆的塔里木河等一些河流总的来看是流程缩短,河道不断摆动以至断流,湖泊也因此多缩小而干涸消失。

造成这种现象既有自然内部变化的不可回归和不可逆转的因素,也有人类不合理利用水资源的原因。

自公元前2000年以来的4000年中,黄河下游有两个泛流区(徐福龄,1996):1)从“禹王故道”到唐宋时期的河道,均在华北平原摆动,注入渤海,约有3000多年;2)1128—1855年,黄河河道在黄淮平原摆动,注入黄海,约有700多年。

黄河是怎样变化的引言黄河,中国第二长河,被誉为中华民族的母亲河。

自古以来,黄河流域温润肥沃,孕育了千百年的中华文明。

然而,由于自然因素和人类活动的影响,黄河的形态和流域发生了巨大的变化。

本文将探讨黄河的变化过程及其原因。

黄河的演变过程古代黄河的流域古代黄河流域,是中华文明的发源地之一。

在早期历史时期,黄河曾经是一条宽阔而平缓的河道,两岸多为湿地和沼泽。

河水湍急,泥沙淤积较少,黄河也因此被称为“泥河”。

黄河的泥沙问题随着时间的推移,黄河流域逐渐受到泥沙的淤积问题的困扰。

泥沙的淤积导致黄河河床抬高,河道变浅。

这种泥沙问题不仅对农田灌溉和生产造成了严重的影响,也增加了洪水的威胁。

黄河的改道受到泥沙淤积和洪水的困扰,黄河在历史上多次改道。

这些改道是黄河流域地理变化的重要标志。

最著名的是在公元1194年发生的“大江南北”(又称“毁千里堤”),黄河改道南流,改变了黄河下游的地理格局。

人类活动对黄河的影响除了自然因素,人类活动也对黄河的演变产生了重要影响。

近现代以来,随着人口的增加、城市的扩张和工业的发展,黄河流域的水资源供需矛盾加剧,水资源的过度开发和污染成为了黄河流域的一大问题。

黄河变化的原因自然因素黄河流域的自然因素主要包括气候变化和地质构造。

•气候变化:气候变化是黄河流域变化的重要驱动力。

气候的干旱或多雨直接影响黄河水量的变化。

例如,黄河上游的降水量减少会导致黄河的水量减少,反之亦然。

•地质构造:地质构造对黄河的流向和水系的改变起到重要作用。

深层地质运动和地表地貌变动会导致黄河发生断流、改道或堵塞的情况。

人类活动人类活动主要包括水资源利用、土地利用和污染等影响。

•水资源利用:黄河流域的农业、工业和城市用水对黄河的水量造成了巨大压力。

水资源的过度开发和不合理利用导致了黄河水量减少,加剧了干旱和水资源供需矛盾。

•土地利用:水土保持和河岸生态环境的破坏也对黄河的形态变化产生了重要影响。

过度放牧、滥伐森林等不合理的土地利用方式导致了水土流失、河岸冲刷等问题。

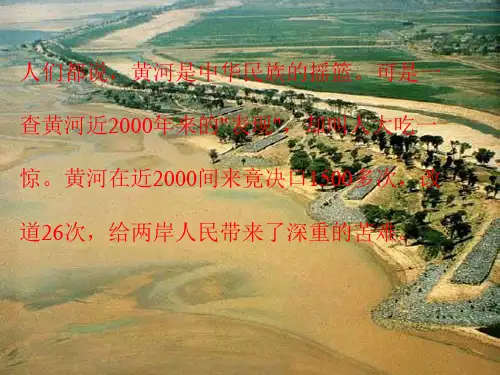

人教版小学语文课《黄河是怎样变化的》课文原文及赏析由于我无法直接提供人教版小学语文课《黄河是怎样变化的》课文原文,以下是一个基于记忆和常见内容构建的课文概要:**课文原文(概要):**人们常说,黄河是中华民族的摇篮。

然而,回顾黄河近两千年来的发展历程,却让人震惊不已。

在这漫长的时间里,黄河发生了1500多次决口,改道26次,给沿岸的人民带来了深重的苦难。

黄河的变化主要源于其含沙量的增加。

黄河流域曾经是茂密的森林,土壤被树木根系紧紧固定。

然而,过度的砍伐和不合理的土地利用导致了严重的水土流失。

每当大雨降临,大量裸露的土地被冲刷进黄河,使得河水变得浑浊且含沙量极高。

这种变化不仅影响了黄河的生态平衡,也对人类生活造成了严重影响。

频繁的洪水和决口破坏了农田,摧毁了家园,迫使人们不断迁移。

黄河因此被称为一条多灾多难的祸河。

然而,黄河也是中华民族的母亲河,它孕育了古老的文明,滋养了广袤的土地。

面对黄河的变化,人们开始意识到保护环境和合理利用资源的重要性。

通过植树造林、改良耕作方式、修建水利工程等措施,人们努力恢复黄河的生态健康,减少灾害的发生。

**课文赏析:**《黄河是怎样变化的》这篇课文以黄河的历史变迁为线索,揭示了人类活动与自然环境之间的密切关系。

课文首先通过对比黄河作为“中华民族的摇篮”和“多灾多难的祸河”两个形象,引发学生对黄河变化原因的好奇和思考。

课文强调了生态环境保护的重要性,指出过度开发和不合理利用资源是导致黄河变化的主要原因。

这不仅让学生了解到人类行为对环境的影响,也引导他们认识到保护环境的紧迫性和必要性。

在讲述黄河治理的过程时,课文展现了人类面对自然灾害的智慧和勇气。

通过介绍植树造林、改良耕作方式、修建水利工程等具体措施,学生可以了解到科学治理和可持续发展的重要性。

总的来说,《黄河是怎样变化的》这篇课文不仅是一篇关于地理和历史的知识性文章,更是一部生动的社会教育教材。

它启发学生关注环境保护,理解人与自然和谐共生的理念,培养他们的社会责任感和环保意识。

黄河的变化

黄河是中华人民的摇篮,可在近几百年的时间里,发生了巨大的变化。

让我们回想一下黄河的百年的巨大变化吧!

几千年前,黄河完全可以与今日的广东珠江相提并论。

那时,黄河一带气候温暖,周围森林茂密、土地肥沃,尤其是下游一带自然条件更好。

所以咱们的祖先才选择这里生息繁衍。

可是,之后黄河完全变了,变得十分凶猛、残暴。

使两岸人民叫苦不迭。

这是什么原因呢?经科学家的认真调查研究,发现不是黄河的原因,而是存在着自己的原因。

黄河的源头在青海巴颜喀拉山,水从岩缝中流出来。

水十分清,可为什么到现在反而“凶猛、残暴”呢?

后人猜测,在秦朝时期,黄土高原气温转寒、暴雨集中。

加上黄土原本结构松散,很容易被暴雨淋塌,之后溶入水中,慢慢就浑浊了。

其实,黄河中有大量黄沙,再加上黄河中部少许发生沙尘暴和人多次在里面洗衣服、投垃圾、放进脏水,人们也想把黄河里的黄沙运走,可你想想,这是一件可完成的事吗!肯定不行啊!!所以我们要保护环境,要合理规划利用土地,禁止破坏森林,破坏森林绝对是不折不扣的自杀行为,最后还要大量修筑水利工程。

如果大家做到这几条要求,我想,黄河变好的的梦想必将成为实现。

去奋斗吧!。

黄河是如何转变的【学习目标】1.正确、流畅朗诵课文,把握课文要紧内容。

2.了解黄河的过去和此刻,明白黄河转变的缘故及其内在的联系,从中受到启发,培育爱惜大自然的意识。

3.搜集有关黄河的资料,激发爱惜母亲河的社会责任感。

【学习重点】了解黄河发生转变的缘故,从中受到启发。

【学习难点】了解黄河发生转变的缘故,从中受到启发。

[媒体运用]1.硬件媒体:运算机投影仪2.软件媒体:文字画面[教学时刻]30分钟[教学进程预设]一、简介黄河,导入新课。

黄河,是中华民族的母亲河。

通过课前搜集资料,谈谈你明白的黄河。

(出示黄河流经省份的地图)二、面对课题,质疑问难。

读了课题,你最想明白什么呢?学生可能提出以下问题:1.原先是什么样子?后来变成什么样了?2.什么缘故会发生如此的转变?3.如何才能治好黄河?三、熟读课文,扫清障碍。

1.通读全文。

2.认读生字词。

四、理清层次,归纳内容。

1.引导学生结合提出的问题,理清文章层次。

2.用连段意的方式归纳课文的要紧内容。

五、感受黄河旧日风度。

1.教师范读第三自然段。

(学生认真倾听,边听边想象)2.学生交流自己的感受。

3.欣赏图片,激发情感。

六、感受今日黄河的转变。

1.请同窗们默读课文1—5段,想一想黄河发生了哪些转变?2.学生抓住重点语句和数字,了解黄河发生了哪些转变,谈出自己的感受。

七、探讨缘故、明确道理。

1.请同窗们用自己喜爱的方式读一读第六自然段,找出黄河转变的缘故。

2.引导学生抓住文中的12个“越”字,谈自己的体会。

3.明确道理。

八、治理黄河,从我做起。

1.请同窗们默读第七自然段,看科学家设计了什么样的治理方案?2.同窗们,那个治理方案是科学家设计出来的,那作为小学生的咱们能为治理黄河做些什么呢?3.请同窗们写几条环保口号。

4.小结:同窗们,这节课咱们了解了黄河原先的样子和发生的庞大转变,明白了黄河转变的缘故及治理方案,明白了爱惜环境的重要性,那么就让咱们从身旁爱惜环境的小事做起,成为一个爱惜环境的小卫士。

黄河的变迁黄河的变迁黄河象一条金色的巨龙,横卧在祖国的北部大地上。

它全长五千四百六十四公里,流域面积七十五万二千四百四十三平方公里。

黄河流域是我国文明最早的发祥地,其中下游地区在相当长的历史时期内,一直是我国政治、经济和文化的中心。

一、历代对河源的探索几千年来,我们的祖先对这一象征着中华民族古文化摇篮的河流发源地,曾进行过长期探索。

1.古代“河出昆仑”及“伏流重源”的臆说《尚书·禹贡》最早就有“导河积石,至于龙门”的记载。

说明远在公元前五至三世纪,当经济文化发展较高的中原地区与西部河源地区还没有发生直接联系的时候,我国人民就已经知道黄河是发源于今青海东部积石山一带。

成书于《禹贡》之前的《山经》说:“昆仑之丘,……河水出焉”。

《尔雅·释水》:“河出昆仑虚。

”《淮南子》:“河水出昆仑东北陬,贯渤海。

”据胡渭考证,“自汉以前,但知昆仑在中国西北,终未明在外国某地也”。

说明人们对当时为戎羌诸族所占居的黄河上源一带的真相,还不很清楚,所云黄河出于昆仑,可能来自间接传闻或是一种臆度。

汉朝通西域后,“而汉使穷河源,河源出于寘,其山多玉石采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑云。

”从此,将今新疆西部的于阗河当作黄河源,于阗河所出的于阗南山称为昆仑山,成了河出昆仑说的根据。

张骞向汉武帝汇报在西域的传闻,于阗河“东流注盐泽,盐泽潜行地下,其南则河源出焉”。

其后,班固更进一步加以引申说:“蒲昌海,一名盐泽者也。

去玉门、阳关三百余里,广袤三百里。

其水亭居,冬夏不增减,皆以为潜行地下,南出于积石,为中国河云。

”古代“导河积石”和“河出昆仑”的传说,便这样与西域流传而来的“潜流复出”的说法揉合在一起,发展成为“伏流重源”的谬说。

2.晋、唐时期对青海河源地区的初步认识魏、晋时期,内陆人民从对吐谷浑所据青海地区的密切往还中,逐渐了解到河源不在新疆,而在青海境内。

晋代张华所著《博物志》第一次提出“源出星宿”。

隋炀帝大业五年(609年)平定吐谷浑后,在今青海贵德以西黄河上源地区设置河源郡,也表明了当时人们对河源所出地区的确认。