1-传统纹饰民族风格

- 格式:ppt

- 大小:6.67 MB

- 文档页数:22

中国传统吉祥纹样——蝙蝠纹初探“蝙蝠,服翼也,从⾍,畐声”[1]。

属翼⼿⽬,哺乳类中唯⼀真正能飞的动物。

“按,形绝类⿏,⾁翅与⾜相连,夜捉蚊蚋⾷之,俗⾔⽼⿏所化也”(见《孝经?援神契》)。

故,⼜名“仙⿏”、“飞⿏”[2]。

其形象奇特、怪异,在西⽅常被视作邪恶的化⾝,但在中国蝙蝠却是⼀种瑞兽,因“蝠”与“福”谐⾳,以“蝠”表⽰福⽓,⼝彩吉祥,所以在中国传统装饰纹样中,蝙蝠纹从古⾄今,美意之多,运⽤之⼴泛,历经朝代变迁⽽久盛不衰。

由此,东西⽅⽂化之差异,可见⼀斑。

西⽅重形,东⽅取意,意在形外,形意相互渗透,形成了中华民族特有的艺术思维⽅式,从蝙蝠纹的造型语⾔上我们可以感受到中国古⼈的意象情感和审美取向。

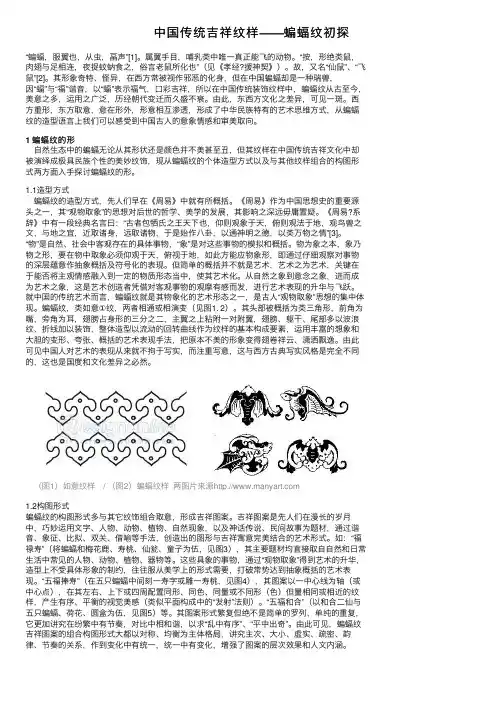

1 蝙蝠纹的形⾃然⽣态中的蝙蝠⽆论从其形状还是颜⾊并不美甚⾄丑,但其纹样在中国传统吉祥⽂化中却被演绎成极具民族个性的美妙纹饰,现从蝙蝠纹的个体造型⽅式以及与其他纹样组合的构图形式两⽅⾯⼊⼿探讨蝙蝠纹的形。

1.1造型⽅式蝙蝠纹的造型⽅式,先⼈们早在《周易》中就有所概括。

《周易》作为中国思想史的重要源头之⼀,其“观物取象”的思想对后世的哲学、美学的发展,其影响之深远⽏庸置疑。

《周易?系辞》中有⼀段经典名⾔⽈:“古者包牺⽒之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之⽂,与地之宜,近取诸⾝,远取诸物,于是始作⼋卦,以通神明之德,以类万物之情”[3]。

“物”是⾃然、社会中客观存在的具体事物,“象”是对这些事物的模拟和概括。

物为象之本,象乃物之形,要在物中取象必须仰观于天,俯视于地,如此⽅能应物象形,即通过仔细观察对事物的深层蕴意作抽象概括及符号化的表现。

但简单的概括并不就是艺术,艺术之为艺术,关键在于能否将主观情感融⼊到⼀定的物质形态当中,使其艺术化。

从⾃然之象到意念之象,进⽽成为艺术之象,这是艺术创造者凭借对客观事物的观摩有感⽽发,进⾏艺术表现的升华与飞跃。

就中国的传统艺术⽽⾔,蝙蝠纹就是其物象化的艺术形态之⼀,是古⼈“观物取象”思想的集中体现。

丝 路 视 野一、苗绣中蝴蝶纹样装饰的美学价值(一)造型之美笔者到过凤凰、山江苗寨、花垣等地,也去过湘西州博物馆、苗寨博物馆考察苗族刺绣,也走访过非遗传承人,亲自观摩其绣法。

让我印象最深的是苗族刺绣中的蝴蝶造型,他们无所不在、无处不用。

传统而又创新,既有整体概括性,又具独特感,让我深深为湘西绣娘的设计思维和精巧工艺赞叹。

湘西苗绣蝴蝶纹样另一个特点是非对称原则,它不同于剪纸的对称。

这不是刺绣者的疏漏,而是有意为之,隐喻表现湘西本土文化里男性权重比女性占主导地位,细节变化充分体现了苗家绣娘对在外养家男人的尊重,湘西苗族男性作为家中的主心骨和栋梁,因此这种偏差蕴涵爱意的展示,也是苗族文化的体现。

(二)内涵之美“蝴蝶”是福文化的体现,湘西方言及苗语中的“蝴”字发音与“福”字同音,在湘西祖辈人贫苦的生活中,他们相信此种信仰能给人的生活带来幸福,类似于“蝙蝠”“葫芦”的同等寓意。

要了解湘西苗绣的蝴蝶图案,必须懂湘西本土苗福(蝴)文化。

在苗族古歌中歌颂“蝴蝶妈妈”为万物之祖,于是人们常常把蝴蝶纹饰装饰在衣服上,以此来表示对祖先的崇拜,同时它也象征着爱情、生殖、生命及万物。

二、蝴蝶纹样在现代装饰中的应用(一)服装设计除了在传统苗服上的应用,蝴蝶纹样元素甚至与现代新型材料有机结合成为既符合现在审美标准,又体现传统民族元素的服装。

英国设计师乔尼·盖里诺曾把带有苗族纹样的服饰带上了巴黎服装周的舞台。

设计师采用粗犷的薄布料制作出别出心裁的套裙式样,保留了苗族服饰中的艳丽色彩和素面朝天的特点,像一只起舞的飞蝶。

以简单演绎华丽,整件衣服胸部的绣花是点睛之笔,也是精髓所在。

(二)包装设计包装设计在这个审美多样化而丰富的时代,已经成了设计界重磅话题,他是连接品牌与市场的纽带,是刺激消费、文化传播的一种途径。

民族化的包装早已不是什么新鲜话题,他们对于苗族图案的应用更多的是用作宣传苗族聚居地的旅游产品里。

图示产品,融入了苗族特有的印花图案。

![团花纹样[资料]](https://uimg.taocdn.com/5be9c472793e0912a21614791711cc7931b77887.webp)

团花”的寓意与传统谈及吉祥图案的传承性特点,“团花”则是又一个颇为典型的例证。

近些年来,各式“唐装”或一般意义上的“中式”服装,从流行一时的“时装”已经逐渐地发展成为一种新的都市服饰民俗,从而引起了全社会的广泛关注。

在“唐装”和一些中式服装上,除了以图案化的汉字作为装饰的传统得以复活和延续之外,寓意吉祥的“团花”图案也以其鲜明的民族特色和独有的装饰效果而显得格外引人注目。

根据中国服饰史专业的定义,所谓“团花”,主要是指以各种植物、动物或吉祥文字等组合而成的圆形图案,它常见于中式服装尤其是袍服和上装的胸背和肩部等部位。

以圆形为基本构图的吉祥图案,在中国也是自古就有本土的起源,这一点我们仅从商周铜器、秦汉瓦当和汉唐铜镜上的某些吉祥图案或纹样来看,也应该是不难理解的。

实际上,对于唐宋的一些铜镜图案,也曾有人用“团花镜”或“宝相花镜”来命名的(周世荣编,1986:69、117)。

显然,要追溯团花图案的起源,就需要把视野放得更为开阔一些。

早在魏晋南北朝时期,便出现了利用圆形、方格或菱形组成几何骨格,然后在其中填充动物或花叶纹的手法,这在构图上显然是已经很容易形成团花图案了。

有一种意见认为,典型形态的“团花”图案,大概出现在隋唐时期,其形成也可能多少受到了西域艺术的一些影响,例如唐代很多图案中就有波斯文化的要素,所谓的“联珠团花”便是这方面的例子。

实际上,在新疆吐鲁番阿斯塔那北原墓地,已经出土了5幅魏晋南北朝时期的剪纸团花,它们分别是对鹿团花、对猴团花(和平元年,551)、八角形团花、忍冬纹团花(延昌七年,567年)、菊花形团花。

这类团花造型的剪纸艺术品种,一直延续到很晚,例如,在故宫坤宁宫帝后婚房的顶棚中心,就曾贴着一幅龙凤呈祥剪纸团花(徐艺乙,1998:27-30,43)。

而且,在民间,当人们用剪纸美化居室时,除了墙花、炕花,往往也会使用顶棚团花(邢莉主编,1995:70)。

尽管圆形的团花图案一直被广泛地应用于建筑和器具装饰以及其它各种素材之上,但在后世的各个朝代,它却越来越多地是作为织物和服装上的图案而著称的。

xx古代纹样有哪些1、新石器时期,劳动者创造了彩陶艺术,不仅造型别致,而且纹样独特,实用美观,艺术之光生生不息。

主要纹样有:鱼纹、鹿纹、狗纹、人面纹、花卉纹、网纹、水纹、海贝纹、编织纹、火焰纹及历象日月星纹等。

先民们把生活中和自然界的可视物象,按照自己的理解,巧妙地组织运用到各种器皿器物上,形成了庄重大方、自然谐调的装饰花纹,开创了一代风格。

2、商、周奴隶社会时期,青铜艺术为其魁首。

无论是造型多样的食器、酒器、乐器等,还是各种纪念性陈设器皿,都装饰着精美的花纹图案。

有的还直接借用动物形象作造型,如大象尊、四羊尊等。

常用的装饰纹样有:饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹、蝉纹、玉带纹、重环纹、鳞纹、乳丁纹、窍曲纹、云雷纹、涡纹、冏纹、四瓣花纹及象形文字纹。

图案适应铸铜工艺制作要求,多为非常工整的阳纹或阴纹图案。

纹样精细,组织严紧,具有神奇感。

考古学者称之谓“灿烂的青铜艺术”。

3、战国、秦汉时代,铁器兴起,金银错和漆器等新展起来,营造业大兴,砖石雕刻也兴旺起来。

装饰图案的题材更为广泛,较之以前有巨大突破。

主要装饰纹样有:怪兽纹、蟠螭纹、虺纹、龙凤纹、各种动物(鹿、马、牛、羊、虎、雁、鱼……)纹及四神纹等。

“四神纹”也秒“四灵纹”,由青龙、白虎、朱雀、玄武(龟、蛇)四种动物形象作标志。

青龙为我国传说中的东方之神,朱雀为南方之神,白虎为西方之神,玄武为北方之神,它们标志了四个方向。

又标志了四种颜色:青龙—表色;朱雀—赤色;白虎—白色;玄武—黑色。

此外,人物纹空前繁多,突出的是汉画象石、画象砖、瓦当,题材直接反映了人类生活、生产、战争的场面。

笔简意繁,以少胜多,为以后各代的装饰开辟了新途径。

4、魏、晋、南北朝时期,由于社会动荡不安,佛教艺术兴旺起来。

图案同样也受到了宗教的影响,这时期的题材、内容许多都与佛经故事有关。

常用的纹样有:忍冬草(即xx,也称:宝花,四季常青不枯,取其吉祥之意)、莲花纹(别名“芙蓉”、“鞭蕖”等,取其出污泥而不染和“守—茎—花之节”之意,是美德的象征)、玉鸟纹(玉鸟也称迦陵频迦,吉祥鸟,传说人是玉鸟脱生出来的,故而图案中常有人面兽身之图像)、鹿纹(亦曰“天鹿”、“白鹿”,祥瑞的象征)。

1、汉族2、蒙古族首饰、长袍、腰带和靴子是蒙古族服饰的4个主要部分,妇女头上的装饰多月玛瑙、珍珠、金银制成.蒙古族男子穿长袍和围腰,妇女衣袖上绣有花边图案,上衣高领,似与族相似。

妇女喜欢穿三件长短不一的衣服,第一件为贴身衣,袖长至腕,第二件外衣,袖长至肘,第三件无领对襟坎肩,钉有直排闪光钮扣,格外醒目.3、回族回族服饰与汉族基本相同,所不同者主要体现在头饰上,回族男子多戴白色或黑色、棕色的无沿小圆帽。

妇女多戴盖头,特别是在西北地区:少女及新婚妇戴绿色的,中年妇女戴黑、青色的、老年妇女戴白色的.回族男子在节日或遇有红白喜事时,喜戴白色小帽,妇女则戴披搭式巾帕,巾帕前端遮至下巴,后面披垂于肩头。

4、藏族藏族服饰无论男女至今保留完整。

不同的地域,有着不同的服饰。

特点是长袖、宽腰、大襟。

妇女冬穿长袖长袍,夏着无袖长袍,内穿各种颜色与花纹的衬衣,腰前系一块彩色花纹的围裙。

藏族同胞特别喜爱“哈达”,把它看作是最珍贵的礼物。

“哈达”是雪白的织品,一般宽约二、三十厘米、长约一至两米,用纱或丝绸织成,每有喜庆之事,或远客来临,或拜会尊长、或远行送别,都要献哈达以示敬意。

5、维吾尔族花帽,是维吾尔族服饰的组成部分,也是维吾尔族美的标志之一。

早在唐代,西域男性多戴卷檐尖顶毡帽,款似当今的“四片瓦”。

冬用皮,夏用绫,前插禽羽.女帽皆用金银线绣花点缀与装饰,喀什干的四楞花帽脱颖而出几乎成了维吾尔族花帽的主流而延续至今。

经过各地维吾尔族人民的不断创新,花帽做工愈益精细,品种更为繁多。

但主要有“奇依曼”和“巴旦姆”两种,统称“尕巴”(四楞小花帽)。

6、苗族苗族姑娘喜戴银饰。

制做精美的银花冠,花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅,上面大都打制着二龙戏珠图案.有的地区,银冠上除插银片外,还插高约1公尺的银牛角,角尖系彩飘。

银冠下沿,圈挂银花带,下垂一排小银花坠,脖子上戴的银项圈有好几层,多以银片打制花和小银环连套而成.前胸戴银锁和银压领,胸前、背后戴的是银披风,下垂许多小银铃.耳环、手镯都是银制品.只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣,但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。

中国古代纹样有哪些1、新石器时期,劳动者创造了彩陶艺术,不仅造型别致,而且纹样独特,实用美观,艺术之光生生不息。

主要纹样有:鱼纹、鹿纹、狗纹、人面纹、花卉纹、网纹、水纹、海贝纹、编织纹、火焰纹及历象日月星纹等。

先民们把生活中和自然界的可视物象,按照自己的理解,巧妙地组织运用到各种器皿器物上,形成了庄重大方、自然谐调的装饰花纹,开创了一代风格。

2、商、周奴隶社会时期,青铜艺术为其魁首。

无论是造型多样的食器、酒器、乐器等,还是各种纪念性陈设器皿,都装饰着精美的花纹图案。

有的还直接借用动物形象作造型,如大象尊、四羊尊等。

常用的装饰纹样有:饕餮纹、夔龙纹、夔凤纹、蝉纹、玉带纹、重环纹、鳞纹、乳丁纹、窍曲纹、云雷纹、涡纹、冏纹、四瓣花纹及象形文字纹。

图案适应铸铜工艺制作要求,多为非常工整的阳纹或阴纹图案。

纹样精细,组织严紧,具有神奇感。

考古学者称之谓“灿烂的青铜艺术”。

3、战国、秦汉时代,铁器兴起,金银错和漆器等新展起来,营造业大兴,砖石雕刻也兴旺起来。

装饰图案的题材更为广泛,较之以前有巨大突破。

主要装饰纹样有:怪兽纹、蟠螭纹、虺纹、龙凤纹、各种动物(鹿、马、牛、羊、虎、雁、鱼……)纹及四神纹等。

“四神纹”也秒“四灵纹”,由青龙、白虎、朱雀、玄武(龟、蛇)四种动物形象作标志。

青龙为我国传说中的东方之神,朱雀为南方之神,白虎为西方之神,玄武为北方之神,它们标志了四个方向。

又标志了四种颜色:青龙—表色;朱雀—赤色;白虎—白色;玄武—黑色。

此外,人物纹空前繁多,突出的是汉画象石、画象砖、瓦当,题材直接反映了人类生活、生产、战争的场面。

笔简意繁,以少胜多,为以后各代的装饰开辟了新途径。

4、魏、晋、南北朝时期,由于社会动荡不安,佛教艺术兴旺起来。

图案同样也受到了宗教的影响,这时期的题材、内容许多都与佛经故事有关。

常用的纹样有:忍冬草(即金银花,也称:宝花,四季常青不枯,取其吉祥之意)、莲花纹(别名“芙蓉”、“鞭蕖”等,取其出污泥而不染和“守—茎—花之节”之意,是美德的象征)、玉鸟纹(玉鸟也称迦陵频迦,吉祥鸟,传说人是玉鸟脱生出来的,故而图案中常有人面兽身之图像)、鹿纹(亦曰“天鹿”、“白鹿”,祥瑞的象征)。

苗族传统手工艺苗族是中国民族中的重要组成部分,他们传承了丰富的文化遗产,其中包括精湛的手工艺技艺。

苗族传统手工艺不仅是一门流传至今的手工技艺,更是苗族人民生活和历史的见证。

本文将介绍苗族传统手工艺的魅力,以及它们在当代社会中的传承和发展。

一、剪纸艺术苗族剪纸艺术是苗族传统手工艺的代表之一。

在苗族的日常生活中,剪纸技艺常常被应用于装饰和庆祝活动。

苗族剪纸的图案以自然界的花草、鸟兽、神话传说等为主题,色彩鲜艳,线条简洁流畅,富有韵律感和装饰性。

剪纸艺术既是苗族人民艺术才华和创造力的体现,也体现了他们对自然和生活的热爱与表达。

二、苗绣技艺苗绣作为传统手工艺的又一瑰宝,是苗族女性在家庭中创作出的精美艺术品。

苗绣的风格独特,线条饱满,色彩纯净。

苗绣的图案主题包括自然景观、动植物、神话传说等,线迹细腻、工整,富有立体感。

苗绣不仅可以用作家居装饰,还可以被制成各种服饰和饰品,深受人们的喜爱。

三、银饰制作苗族银饰是苗族文化中不可或缺的一部分。

银饰制作是苗族人民擅长的技艺之一,他们善于用银线制作出花鸟、虫鱼等仿生的造型,并赋予其特殊的寓意。

苗族银饰的特点是精细纤巧,纹饰繁多,显示出苗族人民对美好生活和吉祥幸福的向往。

四、竹编艺术苗族竹编是苗族人民日常生活中必不可少的产品。

他们巧妙地将竹子编织成各种各样的器物,如筐篮、衣服、帽子等。

苗族竹编的制作工艺主要包括选材、切割、拉丝、染色和编织等步骤。

竹编制品不仅有实用价值,还体现了苗族人民对环境保护的重视和对自然的热爱。

五、木雕艺术苗族木雕是苗族传统手工艺中的瑰宝之一。

苗族人民利用各种木材雕刻出动物、植物、神话传说等丰富多样的形象。

他们的雕刻技艺精湛,透过雕刻展现出对生活和自然的理解。

苗族木雕作品既具有观赏性,又富有实用性,被广泛应用于家庭装饰和礼品交流中。

传统手工艺是苗族文化的重要组成部分,也是苗族人民智慧和创造力的结晶。

在当代社会中,苗族传统手工艺正面临着许多挑战,如传承不易、市场需求变化等。

工美史话[摘 要]中华民族是多民族统一的国家,拥有着长达数千年的历史文化与璀璨的艺术瑰宝。

当我们从宏观角度来了解我们国家的物质文明与精神文明,会发现我们所拥有的是一场震撼心灵的视觉盛宴。

图纹从传统意义上来说是图案的纹饰,具有一定的装饰作用,其常常寓意祥瑞,具有传统的象征手法与极为丰富多彩的精神内涵。

图像作为视觉艺术中最重要的一种传播形式,是欣赏者接受审美意象的直观途径,当观赏一幅艺术作品时,能从中获取的是色彩的配比、构图的设计以及作品所传达的不一样的感官享受。

从美术视角出发,探索藏族图纹的审美艺术。

[关键词]民族艺术;藏族美术;图纹[中图分类号]J51 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2023)5-0009-03 本文文献著录格式:侯婧一.藏族传统图纹的审美艺术[J].天工,2023(5):9-11.侯婧一 延安大学藏族传统图纹的审美艺术作者简介:侯婧一(1996—),女,汉族,四川南充人,延安大学在读硕士研究生,研究方向:工笔人物。

中华文化博大精深、底蕴深厚。

随着时代的变迁和审美需求的变化,人们创作出数不胜数的经典作品。

装饰图纹的出现源于功能性的需求,其最初的功能是使用时的防滑或者指示功能,在满足了应用功能之后人们对它逐渐产生了精神审美需求。

成熟的图纹都具备应用、审美与信息传达这三大功能。

中华民族的传统纹样是历史长河中流传下来的具有独特民族风格的艺术。

从图纹风格上来看,可以分为原始社会图纹、古典图纹、民间和民俗图纹、少数民族图纹。

本文讨论的是少数民族图纹中的藏族图纹。

一、西藏文明的发展与藏族图纹的起源西藏位于青藏高原的西南部,平均海拔在4 000米以上,号称“世界屋脊”,面积约为122.84万平方千米,约占我国总面积的八分之一。

藏区的住宅常修建于海拔3 000米到4 000米处,天寒地冻。

但西藏并非到处冰天雪地,西藏北部的羌塘大部分是寂无人烟的荒漠草原,但在拉萨以北的热振,至今还存在一些树丛和小片森林。

中华瓷纹饰——花鸟纹清康熙·五彩花鸟纹盘花鸟纹简介:最早见于唐代长沙窑釉下彩绘瓷器上,宋代则主要见于磁州窑白地黑花瓷器及耀州窑青釉刻花瓷器上。

明、清时期景德镇窑彩瓷上盛行花鸟纹装饰,如明宣德青花枇杷绶带鸟纹盘,描绘绶带鸟正在啄食枇杷的生动图象,成为彩瓷花鸟纹的代表作。

成化时期瓷器上花鸟题材,比宣德时更为普遍,鸟的种类更多,大多栖于枝头,形态活泼有生气。

清康熙瓷器上的花鸟纹更多地揉进中国画工笔画法,使所绘花鸟更加生动逼真。

民国粉彩花鸟盖罐一对。

高35公分。

居仁堂制红款。

黄地绿彩花鸟纹碗黄地绿彩花鸟纹碗另面黄地绿彩花鸟纹碗底款黄地绿彩花鸟纹碗,清宣统,高6.5cm,口径12.4cm,足径5.3cm。

碗直口微敞,深腹,上腹较直,圈足。

内外均施黄釉,里光素。

外壁黄釉地上以绿彩绘两株桃树和四只飞鸟,近口沿处饰绿色环线一周,足墙浅刻双环线一周,所有绿彩图案下的胎上均有与花纹相同的刻划轮廓线。

外底墨书“大清宣统年制”六字楷书款。

黄地绿彩是低温色釉釉上彩品种之一,以黄色釉为地,用绿色在锥刻好的暗纹上施以彩绘。

这种装饰方法在盘、碗上较为常见。

醴陵釉下五彩花鸟纹瓶醴陵釉下五彩花鸟纹瓶底部醴陵釉下五彩花鸟纹瓶,清宣统三年(1911年),高30.3cm,口径6.3cm,足径6.3cm。

瓶撇口,细长颈,长圆腹,圈足。

瓶内外通施白釉。

胎体轻薄。

以釉下五彩绘花鸟纹,色彩淡雅。

外底署青花楷书“大清宣统三年湖南瓷业公司”款,外围绿彩双圈。

湖南瓷业公司是清光绪三十二年(1906年)由熊希龄(1870—1937年)在湖南创立。

在我国近代制瓷史上,清末民初的醴陵窑釉下五彩瓷在制作技术和装饰方面都达到了较高水平,堪称陶瓷艺苑中的一支奇葩。

绿地粉彩花鸟纹盖碗绿地粉彩花鸟纹盖碗底款绿地粉彩花鸟纹盖碗之盖绿地粉彩花鸟纹盖碗,清光绪,通高8.8cm,口径11cm,足径4.4cm。

碗圆盖,抓钮,口微撇,弧腹,圈足。

以粉彩为饰,盖口沿涂金线一周,碗内壁施白釉,盖面及碗外壁施绿釉,其上绘飞鸟和花卉纹。

中国传统图案、纹样的寓意图案:梅花、竹、绶带鸟齐眉,比喻夫妻互敬互爱,健康长寿。

图案:鸳鸯、莲花、莲实。

鸳鸯,水鸟名,羽毛颜色美丽,形状象凫,但比凫小。

雄的翼上有扇状饰羽。

雌雄常在一起。

旧时文艺作品中常用来比喻夫妻恩爱。

「鸳鸯贵子」寓意夫妻恩爱,同偕到老。

图案:两条龙、龙珠等。

解题:龙,《说文》十一:「龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能钜,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。

」珠,指夜明珠、珍珠。

《述异记》卷上:「凡珠有龙珠,龙所吐者……。

」传说龙能降雨。

民间遇旱年常拜祭龙王祈雨。

后演成「耍龙灯」的民俗活动,「二龙戏珠」即由「耍龙灯」演变来的,有庆丰年,祈吉祥之意图案:凤凰、太阳。

凤凰,亦作「凤皇」传说中的神鸟。

雄的叫「凤」,雌的叫「凰」。

古来有关凤凰的传说故事很多,传统年画,以凤凰为题材的图案运用也较普遍图案:龙凤呈祥.龙凤都是传说想象中的生物。

不仅形象生动、优美,而且赋予许多神奇的色彩。

龙凤又用来形容有才能的人。

图案:狮子、绣球。

雄狮壮硕雄健,颈有鬣。

我国古代工艺中的狮纹样,是历代民间艺人加工,提炼并加以图案化的结果,较真狮英武而活泼。

舞狮子为民俗喜庆活动,且寓意祛灾祈福。

图案:五只蝙蝠围绕篆书寿字或桃。

攸好德,意思是所好者德;考命终即指善终不横夭。

「五福捧寿」寓意多福多寿。

图案:喜鹊、莲、芦。

「连科」见「一路连科」题解。

「喜得连科」祝贺连连取得应试好成绩。

图案:蝙蝠衔住两个古钱、寿星、寿桃。

解题:两个古钱,喻「双全」。

蝙蝠喻「福」,寿星、寿桃代表长寿。

组成图案叫「福寿双全」。

中国传统纹样纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。

从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

1、连珠纹连珠纹尤其连珠圈纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹;在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。

中国传统几何纹样在现代室内设计中的运用随着社会的不断进步和人类生活质量的日渐提高,人们对室内空间的物质和精神功能又有了新的理解,现代室内装饰设计的物质功能已不再是设计的唯一要素,精神功能方面的民族化、个性化和多样化愈来愈引起足够的重视,如何把传统的唯美的元素在现代室内装饰设计中得到充分的体现,这已成为一个设计师和研究人员不断思索和探索的新课题。

将中国传统纹样运用于现代室内装饰设计中,是人们对其精神需要追求的一部分。

要将传统纹样恰当地运用于其中,较好地体现民族特色、更好地展示个性,首先应深人了解传统纹样的内涵和特点;然后,通过体现新地方主义与实现文化融合两种方法来进行,最终实现现代室内装饰的理想效果。

应该承认,许多设计师对传统纹样的理解和运用都比较到位,他们的很多作品让人耳目一新,得到了国内外同仁和欣赏者、享用者的一致好评。

但是,拨开喧嚣繁华的表面现象,我们又会发现,许多赞扬的见解其实还只停留于表层之上。

并以为,传统纹样是中国传统文化精髓的一个重要组成部分,它的产生与流传已足以证明它顽强的生命力以及和社会生活息息相关的血脉关系。

因此,把它引人现代室内装饰设计毫无疑问是对传统文化的继承。

一(中国传统纹样的造型、审美、风格特点。

中国传统纹样有着深厚的文化底蕴,概括来说,它具有以下六个特点1.1历史悠久。

出土于陕西西安半坡村的人面鱼网纹彩陶盆距今已有6000多年历史,属于仰韶文化时期的器物,其中的人面鱼网纹是至今有据可考的最早的纹样。

1.2形式多样。

中国传统纹样在不同的历史时期有着不同的代表形象。

其大致有以下几类:(1)连珠纹连珠纹尤其连珠圈纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹;在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。

连珠纹图案于5,7世纪间沿丝绸之路从西亚、中亚传入我国,但在这一时期基本是作为器型排列的边饰。

连珠纹在中国的唐锦中成为数量最多,而且具有时代特色的纹饰。

1 / 86 我国古代传统图案纹样来源大致可分三个部分。 其一,来自民间工艺:陶瓷、刺绣、窗花、蓝印花布,蜡染、剪纸、雕刻、编织等,这是劳动人民按照自己的意志发挥创造的,一般比较朴实、粗犷、乡土气息浓郁。

其二来自宗教艺术,如宗教传说和神话传说,庙宇、石窟中的壁画、藻井、龛楣、塑像服饰、基座、建筑、雕刻以及各种供器装饰。最典型的敦煌图案,是佛教传统图案的精华部分。它是我国的能工巧匠吸收外来文化所发挥创造的一种独特的艺术风格。这些图案构图严谨,富于理想。

其三是来源于封建帝王、王公贵族、富豪商贾等所占用的陈设品、日用品、服饰、首饰、建筑……这些工艺品图案是为了满足奢侈者的物质生活和空虚的精神生活而精心设计的,并没有专门的作坊由专人监督制作的,所以图案非常精细,色彩富丽豪华。除了如前所说的那些传统图案外,相当一部分是福、寿、禄及文人字画、诗歌为题材的装饰图案。多数采用了“米”字格和“九宫”格等格律形式。

以上三部分纹样,组成了我国传统图案的主流。 纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

中国传统纹样

纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

1、连珠纹 2 / 86

连珠纹尤其连珠圈纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹;在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。连珠纹图案于5~7世纪间沿丝绸之路从西亚、中亚传入我国,但在这一时期基本是作为器型排列的边饰。连珠纹在中国的唐锦中成为数量最多,而且具有时代特色的纹饰。至隋代,连珠纹发展为连珠圈纹,并成为各种器物的主题纹样。波斯锦传入后,约7、8世纪时我国也曾模仿织造。不论其产于何地,凡属此类萨珊波斯风格的织锦,皆称为“萨珊式”织锦(Sasannian’figured silks)。