液体之间的溶解现象(PPT)

- 格式:pptx

- 大小:2.27 MB

- 文档页数:10

《液体之间的溶解现象》讲义在我们的日常生活中,经常会遇到各种各样的液体混合在一起的情况。

比如,我们把盐放入水中,糖放入咖啡里,酒精与水相融合等等。

这些都是液体之间发生溶解的现象。

那么,什么是液体之间的溶解呢?简单来说,溶解就是一种物质(溶质)均匀地分散到另一种物质(溶剂)中,形成均一、稳定的混合物的过程。

当溶质在溶剂中溶解时,它们的分子或离子会相互作用,使得溶质能够在溶剂中分散开来。

不同的液体之间溶解的能力是不同的。

有些液体能够很容易地相互溶解,而有些则很难。

这主要取决于它们的分子结构和性质。

比如说,水是一种非常常见且优秀的溶剂。

许多物质都能在水中溶解,像我们熟悉的盐(氯化钠)、糖(蔗糖)等。

这是因为水分子具有极性,能够与许多具有极性的溶质分子或离子相互吸引,从而促进溶解。

而像油和水这样的组合,就很难相互溶解。

油通常是非极性的,水分子难以与油分子产生有效的相互作用,所以油会漂浮在水面上,形成明显的分层。

影响液体之间溶解的因素有很多。

首先是温度。

一般来说,温度升高,溶质在溶剂中的溶解能力会增强。

比如,我们在泡糖水的时候,用热水往往能溶解更多的糖。

其次是压强。

对于一些气体溶质溶解于液体溶剂的情况,压强增大,气体的溶解量会增加。

例如,打开碳酸饮料瓶时,压强减小,二氧化碳气体就会大量逸出。

另外,溶质和溶剂的性质也起着关键作用。

相似相溶原理告诉我们,结构相似的物质往往更容易相互溶解。

极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂。

液体之间的溶解现象在许多领域都有着重要的应用。

在化学实验中,我们常常需要配制各种溶液来进行反应和分析。

准确掌握液体之间的溶解规律,能够帮助我们配制出浓度准确、性质稳定的溶液。

在医药领域,药物的溶解和吸收是非常关键的环节。

药物需要在人体内的体液中溶解,才能发挥作用。

研究药物在不同液体中的溶解特性,有助于开发更有效的药物制剂。

在工业生产中,液体之间的溶解现象也无处不在。

例如,在化工生产中,需要将原料溶解在适当的溶剂中进行反应;在金属加工中,会用到各种切削液和润滑剂,它们的性能也与溶解现象密切相关。

《3 液体之间的溶解现象》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是“液体之间的溶解现象”,这是教科版(2001)小学四年级上册关于溶解这一单元中的内容。

下面我将从说教材、说学情、说教法、说学法、说教学过程以及板书设计这几个方面来展开我的说课。

一、说教材1. 教材的地位和作用“液体之间的溶解现象”这一内容在整个小学科学课程体系中具有重要的地位。

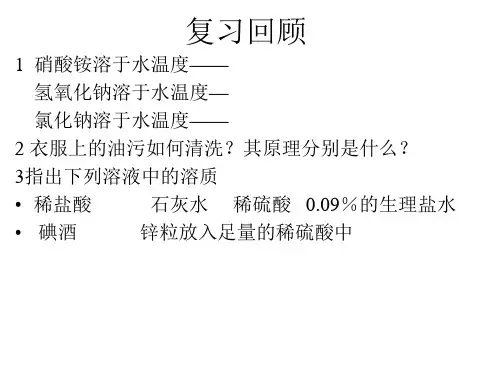

在前面的学习中,学生已经对固体在水中的溶解现象有了初步的认识,比如盐、糖等固体在水中溶解后形成均匀稳定的溶液。

而这部分内容则将学生的视野拓展到液体与液体之间的相互作用,是对溶解概念的进一步深化和拓展。

它不仅能加深学生对溶解现象的理解,还能为后续学习不同物质的混合、分离等知识奠定基础。

2. 教材内容分析教材通过几个简单而有趣的实验来展示液体之间的溶解现象。

例如,把少量酒精倒入水中,观察它们的混合情况;把少量食用油倒入水中,比较与酒精和水混合的不同之处。

这些实验简单易行,现象明显,有助于学生直观地感受不同液体之间相互混合时的不同表现,从而区分哪些液体之间能相互溶解,哪些不能。

教材还注重引导学生在实验过程中进行细致的观察、记录,并对实验结果进行分析和总结,培养学生的科学探究能力和思维能力。

3. 教学目标(1)知识与技能目标①学生能够知道有些液体能相互溶解,有些则不能。

②能够准确描述酒精和水、食用油和水混合时的现象。

(2)过程与方法目标①通过亲自动手实验,培养学生的动手操作能力和实验观察能力。

②让学生学会运用比较、分析等方法对实验结果进行总结归纳,提高学生的科学探究能力。

(3)情感态度与价值观目标①激发学生对科学实验的兴趣,培养学生勇于探索、实事求是的科学态度。

②让学生在小组合作实验中,体会合作的重要性,增强团队合作意识。

4. 教学重难点(1)教学重点①观察并准确描述酒精与水、食用油与水混合时的现象。

②能根据实验现象判断哪些液体之间能相互溶解,哪些不能。