安徽宿松千三吴氏

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==百家姓吴的来源吴姓有源出姬姓、以国为氏之说。

历史上的吴姓名人有唐代“画圣”、吴承恩等。

下面小编为大家精心整理的百家姓吴的来源,欢迎大家阅读与学习 !地区分布在近现代中国历史舞台上最显赫的吴姓人物当属吴佩孚。

吴佩孚属登州吴氏。

据说吴佩孚曾考证他是延陵吴季扎的裔孙,吴姓开氏始祖吴太伯的第12代嫡孙。

据《吴氏家谱》记载,登州吴氏来源于泰州吴氏,而泰州吴氏又源于浙江吴田吴氏。

吴田吴氏是明代浙江山阴吴氏吴溶、吴渊、吴溥的后裔。

据《山阴州山吴氏族谱》记载,这支吴氏的家谱因上世家中失火被烧掉,因而吴田吴氏可确认的始祖为吴回。

在历史上,吴田吴氏迁居泰州(今江苏泰州有两支,一支是吴田吴氏第十四世裔孙吴潮先迁泰州而成泰州吴氏始祖,另一支是吴田吴氏五世裔孙吴承护下传12代裔孙吴万四,也自吴田迁至泰州东的安丰。

随着泰州吴氏人丁的增多,又有吴潮裔孙吴僧儿吴佩十七世祖自泰州北迁山东蓬莱(古属登州),其后裔形成登州吴氏。

登州吴氏虽然家族不甚显贵,但人丁倒还兴旺。

登州吴氏自吴僧儿下传十六世孙吴可诚时,这支吴氏已没落无闻。

迁居台湾吴姓的发源地江苏南部距离台湾较近,因此吴姓人迁居台湾的历史较早。

早在吴国灭亡之时,吴姓子孙有一部分逃亡海上,其中一些人有可能迁到了台湾,然而见于历史记载的却是在元代。

明清以来自福建、广东沿海一带的吴氏迁居台湾的逐渐增多。

在台湾的历次统计中,吴姓长期稳坐第七把交椅,这与南明永历年间郑成功渡海收复台湾,从潮州沿海,尤其是饶平、南澳、澄海各县收了不少吴姓士兵有关。

在台湾历史人物中,吴姓人占有相当比重,如被称为“阿里山之神”的吴凤,宜兰的开拓者吴沙,抗倭名将吴彭年和吴汤兴,抗日民族英雄吴海水,著名作家吴浊流,,学霸吴孟维等都是近现代史上来台的著名吴氏子孙。

姓氏起源源流一出自「姬」姓,以国名为氏,古公亶父的长子太伯出奔江南建都于梅里(江苏无锡)号称勾吴,武王灭商后太伯的三世孙周章为诸侯。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

湖北黄梅吴氏历史渊源湖北省黄梅县素有吴头楚尾之称,据《湖北通志》及《元和郡县志》记载,隋开皇十八年(公元598年),改新蔡县为黄梅县,始称黄梅。

黄梅山川秀丽,气候宜人,开发甚早,文化积淀十分丰富,唐朝时期就成了湖广名郡,不少氏族纷纷迁入,寻求发展。

境内有京九和合九铁路、一〇五国道和沪蓉高速公路,有佛教天下祖庭四祖寺和五祖寺,是诗词之乡、武术之乡、楹联之乡,还是著名黄梅戏的发源地。

离庐山只有四十余公5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。

我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。

”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。

”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。

9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。

里,距黄山也只有五百多公里路程。

自唐初至今,吴氏宗族迁入黄梅的有22个宗支,历时1300余年,迄今已有近15万人,约占全县总人口的百分之十五,成为黄梅氏族中的一大望族。

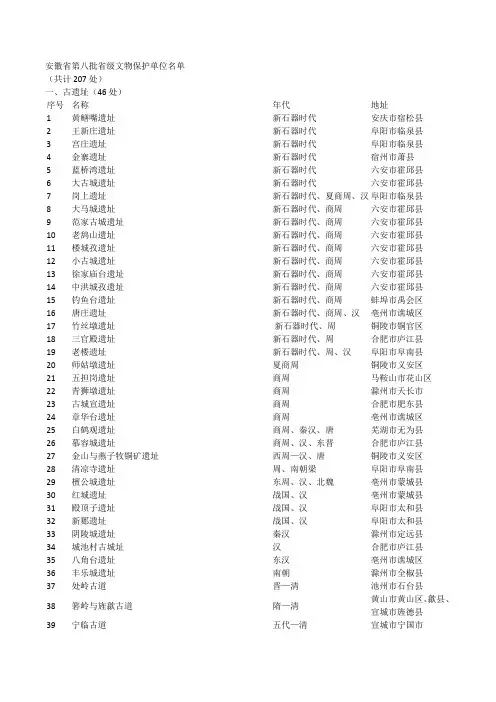

安徽省第八批省级文物保护单位名单(共计207处)一、古遗址(46处)序号名称年代地址1 黄鳝嘴遗址新石器时代安庆市宿松县2 王新庄遗址新石器时代阜阳市临泉县3 宫庄遗址新石器时代阜阳市临泉县4 金寨遗址新石器时代宿州市萧县5 蓝桥湾遗址新石器时代六安市霍邱县6 大古城遗址新石器时代六安市霍邱县7 岗上遗址新石器时代、夏商周、汉阜阳市临泉县8 大马城遗址新石器时代、商周六安市霍邱县9 范家古城遗址新石器时代、商周六安市霍邱县10 老鸹山遗址新石器时代、商周六安市霍邱县11 楼城孜遗址新石器时代、商周六安市霍邱县12 小古城遗址新石器时代、商周六安市霍邱县13 徐家庙台遗址新石器时代、商周六安市霍邱县14 中洪城孜遗址新石器时代、商周六安市霍邱县15 钓鱼台遗址新石器时代、商周蚌埠市禹会区16 唐庄遗址新石器时代、商周、汉亳州市谯城区17 竹丝墩遗址新石器时代、周铜陵市铜官区18 三官殿遗址新石器时代、周合肥市庐江县19 老楼遗址新石器时代、周、汉阜阳市阜南县20 师姑墩遗址夏商周铜陵市义安区21 五担岗遗址商周马鞍山市花山区22 青狮墩遗址商周滁州市天长市23 古城宣遗址商周合肥市肥东县24 章华台遗址商周亳州市谯城区25 白鹤观遗址商周、秦汉、唐芜湖市无为县26 慕容城遗址商周、汉、东晋合肥市庐江县27 金山与燕子牧铜矿遗址西周—汉、唐铜陵市义安区28 清凉寺遗址周、南朝梁阜阳市阜南县29 檀公城遗址东周、汉、北魏亳州市蒙城县30 红城遗址战国、汉亳州市蒙城县31 殿顶子遗址战国、汉阜阳市太和县32 新郪遗址战国、汉阜阳市太和县33 阴陵城遗址秦汉滁州市定远县34 城池村古城址汉合肥市庐江县35 八角台遗址东汉亳州市谯城区36 丰乐城遗址南朝滁州市全椒县37 处岭古道晋—清池州市石台县38 箬岭与旌歙古道隋—清黄山市黄山区、歙县、宣城市旌德县39 宁临古道五代—清宣城市宁国市40 烈山窑址宋、金淮北市烈山区41 当涂城濠南宋马鞍山市当涂县42 鸦山与九曲岭古道明清宣城市宣州区43 岱岭古道明清池州市贵池区44 必吉岭古道明清黄山市黄山区45 小岭宣纸作坊遗址明清宣城市泾县46 迎水寺遗址清淮南市寿县二、古墓葬(12处)序号名称年代地址47 牛头山土墩墓群商周芜湖市南陵县48 颛孙子张墓春秋淮北市杜集区49 舒王墩汉墓西汉合肥市肥西县50 红卫汉墓汉滁州市定远县51 许集汉墓汉六安市霍邱县52 一女孤堆汉亳州市谯城区53 天子坟三国马鞍山市当涂县54 刘廷藻墓宋宣城市宣州区55 方学渐墓明铜陵市枞阳县56 高与清墓明池州市贵池区57 道泰灵塔明池州市九华山风景区58 陶安墓明马鞍山市雨山区三、古建筑(107处)序号名称年代地址59 徽州古城墙隋-—民国黄山市歙县60 包公井宋池州市贵池区61 李家桥明宣城市宣州区62 狸头桥明宣城市宣州区63 龙首塔明宣城市宣州区64 陈凤仙宅明宣城市绩溪县65 文星桥明宣城市绩溪县66 石门周氏宗祠明宣城市绩溪县67 飞狸桥明宣城市郎溪县68 吕氏花敞厅明宣城市郎溪县69 青碧桥明宣城市郎溪县70 太塘牌坊明黄山市休宁县71 许氏叙伦堂明黄山市歙县72 姚氏宗祠明黄山市歙县73 郑氏世科坊明黄山市歙县74 黄氏叙伦堂明黄山市歙县75 旌孝坊明黄山市歙县76 大夫第明黄山市歙县77 龙章褒节坊明黄山市徽州区78 莘桥明黄山市徽州区79 巽峰塔明黄山市徽州区80 三甲祠明黄山市黄山区81 钱家桥明铜陵市枞阳县82 顺安桥明铜陵市义安区83 济美坊明马鞍山市当涂县84 文昌塔明马鞍山市和县85 蒙城城隍庙明亳州市蒙城县86 乔亭文峰塔与堃湖明、清宣城市旌德县87 宋氏德政堂与施政堂明、清黄山市歙县88 方氏敦本堂与爱敬堂明、清黄山市歙县89 叶氏雍睦堂明、清黄山市歙县90 洪氏叙伦堂明、清黄山市歙县91 雷氏太史第明、清安庆市太湖县92 寿州州署谯楼明、清淮南市寿县93 袁氏宗祠明、清马鞍山市博望区94 三道桥明、清宣城市宣州区95 望仙桥明、清宣城市宁国市96 彭氏宗祠明、清池州市贵池区97 东山渡桥明—民国宣城市宁国市98 赵氏宅清淮南市寿县99 刘大圩庄园清六安市金安区100 戚氏宗祠清六安市霍山县101 决兴庵清六安市霍山县102 龙头塔清六安市舒城县103 葛大桥清阜阳市颍泉区104 旧县镇清真寺清阜阳市太和县105 烔炀李氏当铺清合肥市巢湖市106 柘皋李氏当铺清合肥市巢湖市107 吴公祠清合肥市庐江县108 吴氏旧居清合肥市肥东县109 孙氏祠堂清宣城市宣州区110 五道井清宣城市宣州区111 德锦汪氏宗祠清宣城市绩溪县112 伏岭栢公祠清宣城市绩溪县113 胡祠文昌阁清宣城市绩溪县114 魁星阁和南山桥清宣城市绩溪县115 仁里敬爱堂清宣城市绩溪县116 石门古戏台和太尉庙清宣城市绩溪县117 坦头汪氏宗祠清宣城市绩溪县118 西山民宅清宣城市绩溪县119 瀛洲章氏宗祠清宣城市绩溪县120 方祠文昌阁清宣城市绩溪县121 下溪王氏宗祠清宣城市绩溪县122 孙村贞节坊清宣城市旌德县123 吴家昌宅清宣城市郎溪县124 尚友堂清宣城市泾县125 茂林大夫第清宣城市泾县126 鏋孙公祠清宣城市泾县127 曹运龙宅清宣城市泾县128 张氏宗祠清池州市贵池区129 知源堂清池州市贵池区130 丁氏祖屋清池州市石台县131 陵阳文昌阁清池州市青阳县132 陵阳谢氏宗祠清池州市青阳县133 三口汪氏宗祠清黄山市黄山区134 震修楼清黄山市屯溪区135 许承尧故居清黄山市徽州区136 珰金牌坊清黄山市休宁县137 同安堂清黄山市休宁县138 富溪牌坊清黄山市休宁县139 世德堂清黄山市休宁县140 启蒙馆清黄山市休宁县141 汪观清祖宅清黄山市歙县142 王茂荫宅清黄山市歙县143 徐氏宗祠清黄山市歙县144 徐氏祖祠坊清黄山市歙县145 柯氏宅清黄山市歙县146 老方厅清黄山市歙县147 明伦堂与县学甲第坊清黄山市歙县148 仁里程氏宗祠清黄山市歙县149 卢村建筑群清黄山市黟县150 通济桥清黄山市黟县151 碧山汪氏世祠清黄山市黟县152 孙村章氏祠堂清芜湖市繁昌县153 惠民桥清芜湖市南陵县154 漳河龙门桥清芜湖市南陵县155 九十殿清芜湖市芜湖县156 安庆叶氏宗祠清安庆市宜秀区157 远岫轩清安庆市太湖县158 林氏祠堂清安庆市潜山市159 洪庄老屋清安庆市潜山市160 徐高楼屋清安庆市潜山市161 虎山胡氏宗祠清安庆市望江县162 樟树湾祝家新屋清安庆市宿松县163 古饶赵氏宗祠清淮北市烈山区164 闵园尼庵建筑群清—民国池州市九华山风景区165 廉夫桥清—民国宣城市宁国市四、石窟寺及石刻(1处)序号名称年代地址166 太极洞摩崖石刻宋、明宣城市广德县五、近现代重要史迹及代表性建筑(41处)序号名称年代地址167 田营十三窑明—现代阜阳市界首市168 榴园村石榴园及乡土建筑明清—现代淮北市烈山区169 安庆江西会馆清安庆市迎江区170 邵作舟故居及墓清宣城市绩溪县171 章渡吊栋阁清—民国宣城市泾县172 皖江中学堂暨省立五中旧址清末—民国芜湖市镜湖区173 民国临泉县政府旧址民国阜阳市临泉县174 夏雨初烈士故居及墓民国宣城市郎溪县175 许继慎故居及许继慎墓民国、现代六安市裕安区176 利民酒坊旧址近现代宣城市绩溪县177 渠沟公墓现代淮北市相山区178 皖赣特委旧址现代池州市东至县179 红军村旧址现代六安市金寨县180 安徽省工委驻地旧址现代六安市金寨县181 红三十四师活动地旧址群现代安庆市岳西县182 官庄烈士墓现代安庆市潜山市183 凌霄烈士墓现代池州市贵池区184 皖西北道革命根据地金寨革命旧址群现代六安市金寨县185 藕塘烈士陵园现代滁州市定远县186 横排头渠首枢纽工程现代六安市裕安区187 红星宣纸厂房现代宣城市泾县188 九龙岗老火车站碉堡现代淮南市大通区189 津浦铁路固镇火车站旧址1911年蚌埠市固镇县190 安徽劝业场旧址1912年安庆市迎江区191 养英山庄1915年安庆市宿松县192 安徽省立图书馆旧址1920年安庆市大观区193 中共安庆建党会议旧址1923年安庆市大观区194 西镇暴动旧址1929年六安市霍山县195 蔚德堂1930年黄山市歙县196 黄尾河暴动旧址1930年安庆市岳西县197 谭家桥战斗旧址1934年黄山市黄山区198 国民革命军第21集团军48军138师抗日阵亡烈士公墓1938年安庆市太湖县199 新四军二支队司令部旧址1938—1939年宣城市宣州区200 中原局第三次会议旧址1939—1940年滁州市定远县201 嘉山县抗日民主政府旧址1940—1945年滁州市明光市202 上海黄山茶林场场部大楼1955年黄山市黄山区203 毛泽东视察舒茶休息室旧址1958年六安市舒城县204 涡河一桥1959—1964年蚌埠市怀远县205 铜山铜矿工人俱乐部旧址1964年铜陵市郊区206 小岗村大包干发源地旧址1978年滁州市凤阳县207 金寨县希望小学1990年六安市金寨县与现有省级文物保护单位合并的项目(共计17处)一、古遗址(1处)序号名称年代地址1 欧盘窑址(并入第一批省保白土寨窑址)隋唐宿州市萧县二、古建筑(5处)序号名称年代地址2 义门(并入第二批省保踏歌岸阁)清宣城市泾县3 翟氏前份、中份祠堂(并入第四批省保翟氏宗祠)清宣城市泾县4 湖村木子堂(并入第四批省保湖村民居)清宣城市绩溪县5 凫山书院、吕氏祖屋、五子登科楼(并入第六批省保朱旺村建筑群)清宣城市旌德县6 程恩普旧居(并入第五批省保程文炳宅院)清—民国阜阳市颍东区三、近现代重要史迹及代表性建筑(11处)序号名称年代地址7 九龙岗铁路俱乐部建筑群(并入第六批省保九龙岗民国建筑群)民国淮南市大通区8 中共六安中心县委旧址(并入第五批省保六安中心县委、六英霍暴动总指挥部旧址)现代六安市裕安区9 红二十八军重建旧址(并入第六批省保红二十八军旧址群)现代六安市金寨县10 红二十八军店前河会议活动地旧址(并入第六批省保红二十八军旧址群)现代安庆市岳西县11 红二十八军驻扎地旧址(并入第六批省保红二十八军旧址群)现代安庆市岳西县12 红二十八军妙道山阻击战驻扎地旧址(并入第六批省保红二十八军旧址群)现代安庆市岳西县13 戴安澜烈士墓(与第七批省保戴安澜故居合并,更名为戴安澜故居及戴安澜烈士墓)现代芜湖市镜湖区14 商城县农民协会、红军医院旧址现代六安市金寨县(并入第七批省保豫东南道委、道区苏维埃政府机关旧址,更名为豫东南道革命根据地旧址群)15 豫东南道革命根据地金寨革命旧址群(并入第七批省保豫东南道委、道区苏维埃政府机关旧址,更名为豫东南道革命根据地旧址群)现代六安市金寨县16 大士阁(并入第一批省保迎江寺)1918年安庆市迎江区17 刘邓大军皖西区委、军区旧址(并入第六批省保刘邓大军挺进大别山革命旧址群)1947年安庆市岳西县。

一、明初大移民A、明初大移民的原因综览《元史》、《明史》、《明太祖实录》和《中国通史》等有关史籍,明朝洪武和永乐年间的大移民,有其特定的历史背景和原因。

元朝统治中国仅有短短的八十九年(1279—1368年),它是在军事暴力征服宋王朝的基础上建立起来的政权。

元朝是以蒙古族为主体的蒙汉等各族地主阶级的联合政权、阶段压迫、民族压迫及政治腐败与落后的生产方式,使之成为一个野蛮、落后的朝代。

到了元中后期时,突出地表现在土地占有关系上的严重贫富不均,广大农民因丧失土地沦为“流民”。

流民的生活,正如张养浩的长诗《哀流民操》所说:“哀哉流民!为鬼非鬼,为人非人。

哀哉流民!建树食其皮,掘草食其根。

哀哉流民!死者已满路,生者与鬼邻……”。

阶级矛盾与民族矛盾的日益激化,以及连年的水、旱、虫、瘟疫灾害,使得中原大地民不聊生,人民无法生活。

为生存,农民们唯一的出路就是反抗,就是揭竿而起,推翻元朝的黑暗统治。

至正十一年(1351年),江淮一带农民头扎红巾,高举红旗,纷纷起义。

其中以颍州(今安徽阜阳)刘福通的红巾军影响最大。

第二年,定远人郭子兴率众起义,攻占濠州城,朱元璋于这年参加了郭子兴的红巾军。

随后邹普胜在蕲水,徐寿辉在黄州,明玉珍在湖北随州,陈友谅在沔阳,也各自起义于自己的故乡。

群雄并起,战火连天。

农民流离失所,饱受蹂躏,致使土地荒芜,连陌成阡。

大地积骸成丘,千里无人烟。

在长达十六年的战争中,朱元璋先后灭了张土诚、方国珍、陈友谅等起义军势力。

1367年,朱元璋灭东吴后进军中原,进取山东、收复河南,北定京都,结束了元末群雄混战的混乱局面,于1368年建立了大明王朝。

朱元璋接手过来的是一个烂摊子,战乱后给社会带来的现状是社会动荡不安,到处是满目疮痍,残垣断璧,遍地哀鸿,到处积骸成丘居民稀少,民不聊生。

出身贫贱的朱元璋,深深地了解农民被哉乱蹂躏的苦难。

如何巩固取得的政权和经济基础,恢复和发展农业生产,安是社会,成了朱元璋的当务之急。

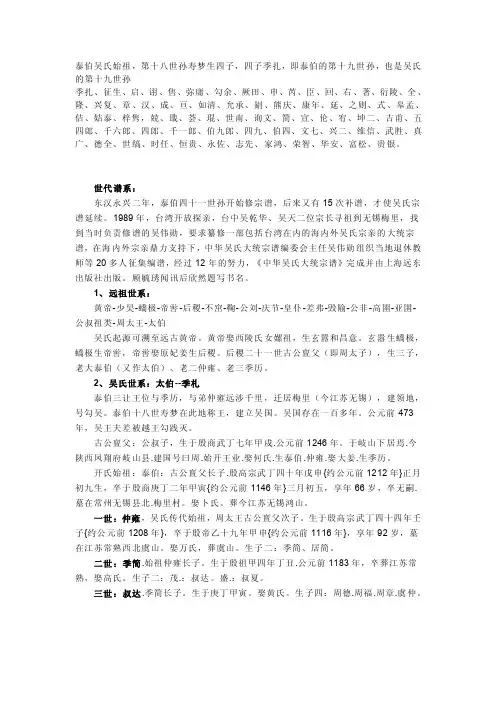

泰伯吴氏始祖,第十八世孙寿梦生四子,四子季扎,即泰伯的第十九世孙,也是吴氏的第十九世孙季扎、征生、启、诩、售、弥庸、勾余、厥田、申、芮、臣、回、右、著、衍陵、全、隆、兴复、章、汉、成、亘、如清、允承、剬、熊庆、康年、延、之则、式、皋孟、佶、姞泰、梓隽,兢、戢、荟、琨、世南、询文、简、宣、伦、宥、坤二、吉甫、五四郎、千六郎、四郎、千一郎、伯九郎、四九、伯四、文七、兴二、维信、武胜、真广、德全、世缟、时任、恒贵、永佐、志先、家鸿、荣智、华安、富松、贵银。

世代谱系:东汉永兴二年,泰伯四十一世孙开始修宗谱,后来又有15次补谱,才使吴氏宗谱延续。

1989年,台湾开放探亲,台中吴乾华、吴天二位宗长寻祖到无锡梅里,找到当时负责修谱的吴伟勋,要求纂修一部包括台湾在内的海内外吴氏宗亲的大统宗谱,在海内外宗亲鼎力支持下,中华吴氏大统宗谱编委会主任吴伟勋组织当地退休教师等20多人征集编谱,经过12年的努力,《中华吴氏大统宗谱》完成并由上海远东出版社出版。

顾毓琇闻讯后欣然题写书名。

1、远祖世系:黄帝-少昊-蟜极-帝喾-后稷-不窋-鞠-公刘-庆节-皇仆-差弗-毁隃-公非-高圉-亚圉-公叔祖类-周太王-太伯吴氏起源可溯至远古黄帝。

黄帝娶西陵氏女嫘祖,生玄嚣和昌意。

玄嚣生蟜极,蟜极生帝喾,帝喾娶原妃姜生后稷。

后稷二十一世古公亶父(即周太子),生三子,老大泰伯(又作太伯)、老二仲雍、老三季历。

2、吴氏世系:太伯--季札泰伯三让王位与季历,与弟仲雍远涉千里,迁居梅里(今江苏无锡),建领地,号勾吴。

泰伯十八世寿梦在此地称王,建立吴国。

吴国存在一百多年。

公元前473年,吴王夫差被越王勾践灭。

古公亶父:公叔子,生于殷商武丁七年甲戍.公元前1246年。

于岐山下居焉.今陕西凤翔府岐山县.建国号曰周.始开王业.娶何氏.生泰伯.仲雍.娶大姜.生季历。

开氏始祖:泰伯:古公亶父长子.殷高宗武丁四十年戊申{约公元前1212年}正月初九生,卒于殷商庚丁二年甲寅{约公元前1146年}三月初五,享年66岁,卒无嗣.墓在常州无锡县北.梅里村。

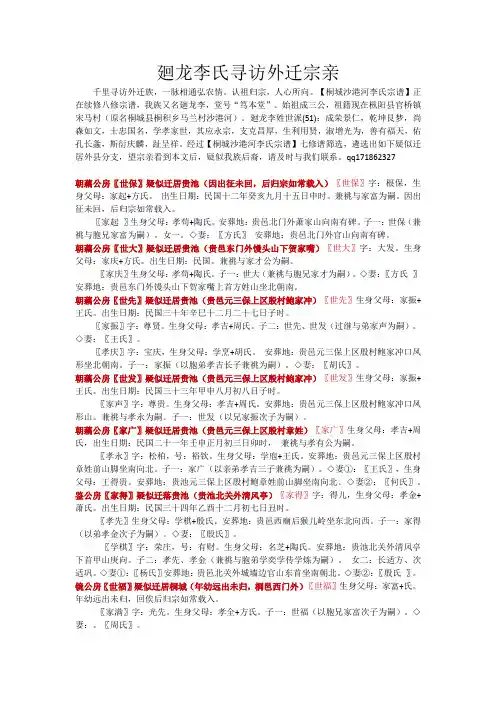

廻龙李氏寻访外迁宗亲千里寻访外迁族,一脉相通弘农情。

认祖归宗,人心所向。

【桐城沙港河李氏宗谱】正在续修八修宗谱,我族又名廻龙李,堂号“笃本堂”。

始祖成三公,祖籍现在枞阳县官桥镇宋马村(原名桐城县桐积乡马兰村沙港河)。

廻龙李姓世派(51):成荣景仁,乾坤艮梦,尚森如文,士忠国名,学孝家世,其应永宗,支克昌厚,生利用贤,淑增光为,善有福天,佑孔长螽,斯衍庆麟,趾呈祥。

经过【桐城沙港河李氏宗谱】七修谱筛选,遴选出如下疑似迁居外县分支,望宗亲看到本文后,疑似我族后裔,请及时与我们联系。

qq171862327朝藕公房〖世保〗疑似迁居贵池(因出征未回,后归宗如常载入)〖世保〗字:根保,生身父母:家起+方氏。

出生日期:民国十二年癸亥九月十五日申时。

兼祧与家富为嗣。

因出征未回,后归宗如常载入。

〖家起〗生身父母:孝苟+陶氏。

安葬地:贵邑北门外萧家山向南有碑。

子一:世保(兼祧与胞兄家富为嗣)。

女一。

◇妻:〖方氏〗安葬地:贵邑北门外官山向南有碑。

朝藕公房〖世大〗疑似迁居贵池(贵邑东门外馒头山下贺家嘴)〖世大〗字:大发。

生身父母:家庆+方氏。

出生日期:民国。

兼祧与家才公为嗣。

〖家庆〗生身父母:孝苟+陶氏。

子一:世大(兼祧与胞兄家才为嗣)。

◇妻:〖方氏〗安葬地:贵邑东门外馒头山下贺家嘴上首方姓山坐北朝南。

朝藕公房〖世先〗疑似迁居贵池(贵邑元三保上区殷村鲍家冲)〖世先〗生身父母:家振+王氏。

出生日期:民国三十年辛巳十二月二十七日子时。

〖家振〗字:尊贤。

生身父母:孝吉+周氏。

子二:世先、世发(过继与弟家声为嗣)。

◇妻:〖王氏〗。

〖孝庆〗字:宝庆,生身父母:学烹+胡氏。

安葬地:贵邑元三保上区殷村鲍家冲口凤形坐北朝南。

子一:家振(以胞弟孝吉长子兼祧为嗣)。

◇妻:〖胡氏〗。

朝藕公房〖世发〗疑似迁居贵池(贵邑元三保上区殷村鲍家冲)〖世发〗生身父母:家振+王氏。

出生日期:民国三十三年甲申八月初八日子时。

〖家声〗字:尊贵。

生身父母:孝吉+周氏。

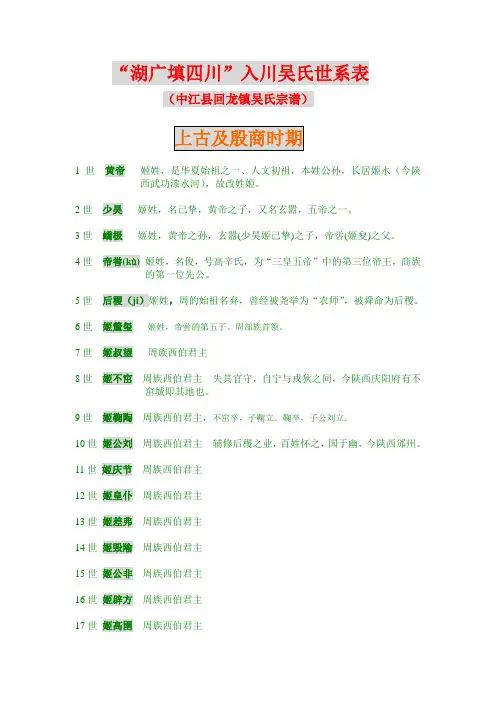

“湖广填四川”入川吴氏世系表(中江县回龙镇吴氏宗谱)1世黄帝姬姓,是华夏始祖之一、人文初祖,本姓公孙,长居姬水(今陕西武功漆水河),故改姓姬。

2世少昊姬姓,名己挚,黄帝之子,又名玄嚣,五帝之一。

3世蟜极姬姓,黄帝之孙,玄嚣(少昊姬己挚)之子,帝喾(姬夋)之父。

4世帝喾(kù)姬姓,名俊,号高辛氏,为“三皇五帝”中的第三位帝王,商族的第一位先公。

5世后稷(ji)姬姓,周的始祖名弃,曾经被尧举为“农师”,被舜命为后稷。

6世姬釐玺姬姓,帝喾的第五子、周部族首领。

7世姬叔望周族西伯君主8世姬不窋周族西伯君主失其官守,自宁与戎狄之间,今陕西庆阳府有不窋城即其地也。

9世姬鞠陶周族西伯君主,不窋卒,子鞠立。

鞠卒,子公刘立.10世姬公刘周族西伯君主辅修后稷之业,百姓怀之,国于幽,今陕西邠州。

11世姬庆节周族西伯君主12世姬皇仆周族西伯君主13世姬差弗周族西伯君主14世姬毁隃周族西伯君主15世姬公非周族西伯君主16世姬辟方周族西伯君主17世姬高圉周族西伯君主18世姬侯牟周族西伯君主19世姬亚圉周族西伯君主20世姬云都周族西伯君主21世太公(姬姓西周太公)周族西伯君主22世姬组紺周族西伯君主23世姬诸wei(上执下皿)周族西伯君主24世姬公叔祖周族西伯君主25世古公亶父姬姓,名亶,豳(今陕西省旬邑县)人。

中国上古周族领袖。

是周文王的祖父。

26世吴泰伯吴国第一代君主。

生于商王武丁十年。

姓姬吴氏,名泰伯,商末岐山(在今陕西)周部落首领古公亶父(即周太王)长子。

太王欲传位季历及其子昌(即周文王),泰伯乃与仲雍让位三弟季历而出逃至荆蛮号勾吴。

泰伯无子,卒后由其弟仲雍继位,泰伯乃吴氏开基始祖。

26世吴仲雍吴国第二代君主。

生于商王武丁四十四年,仲雍乃吴氏传世始祖。

27世吴季简吴国第三代君主,生于商王祖甲十五年。

28世吴叔达吴国第四代君主,生于商王庚丁十三年,生二子,长周章、次虞仲,虞仲封虞国。

29世吴周章吴国第五代君主,生于商王帝乙二十二年,周章念己为周人后裔,故名为周章。

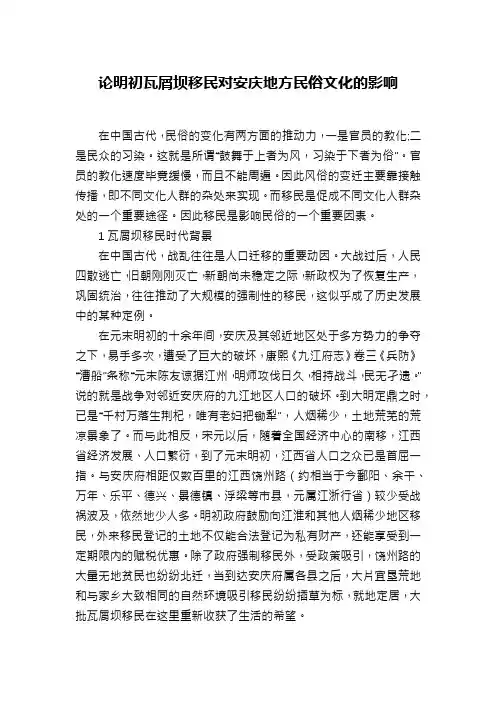

论明初瓦屑坝移民对安庆地方民俗文化的影响在中国古代,民俗的变化有两方面的推动力,一是官员的教化;二是民众的习染。

这就是所谓“鼓舞于上者为风,习染于下者为俗”。

官员的教化速度毕竟缓慢,而且不能周遍。

因此风俗的变迁主要靠接触传播,即不同文化人群的杂处来实现。

而移民是促成不同文化人群杂处的一个重要途径。

因此移民是影响民俗的一个重要因素。

1瓦屑坝移民时代背景在中国古代,战乱往往是人口迁移的重要动因。

大战过后,人民四散逃亡,旧朝刚刚灭亡,新朝尚未稳定之际,新政权为了恢复生产,巩固统治,往往推动了大规模的强制性的移民,这似乎成了历史发展中的某种定例。

在元末明初的十余年间,安庆及其邻近地区处于多方势力的争夺之下,易手多次,遭受了巨大的破坏,康熙《九江府志》卷三《兵防》“漕船”条称“元末陈友谅据江州,明师攻伐日久,相持战斗,民无孑遗。

”说的就是战争对邻近安庆府的九江地区人口的破坏。

到大明定鼎之时,已是“千村万落生荆杞,唯有老妇把锄犁”,人烟稀少,土地荒芜的荒凉景象了。

而与此相反,宋元以后,随着全国经济中心的南移,江西省经济发展、人口繁衍,到了元末明初,江西省人口之众已是首屈一指。

与安庆府相距仅数百里的江西饶州路(约相当于今鄱阳、余干、万年、乐平、德兴、景德镇、浮梁等市县,元属江浙行省)较少受战祸波及,依然地少人多。

明初政府鼓励向江淮和其他人烟稀少地区移民,外来移民登记的土地不仅能合法登记为私有财产,还能享受到一定期限内的赋税优惠。

除了政府强制移民外,受政策吸引,饶州路的大量无地贫民也纷纷北迁,当到达安庆府属各县之后,大片宜垦荒地和与家乡大致相同的自然环境吸引移民纷纷插草为标,就地定居,大批瓦屑坝移民在这里重新收获了生活的希望。

2瓦屑坝移民路线瓦屑坝,位于今江西上饶鄱阳县城西10公里的莲湖乡,是江西移民向湖北,安徽方向移民的最终集合地点。

它本是鄱阳湖畔的一个古老渡口,是明朝初年江右民系移民皖鄂两省的集散中心,朝廷官兵将来自江西九江,饶州等府有待转移的老百姓集中到瓦屑坝,然后上船遣送到安庆,黄州等移民目的地。

石潭吴氏述略吴清英(黄山学院初教学院2005级初教专业[数学与理科方向])摘要:本文主要概述了石潭吴氏的历史片段,从石潭吴氏的来源和迁徙、石潭吴氏对定居地的建设、石潭吴氏的历史遗产三方面展示了该宗族的发展历程。

关键词:石潭吴;古建筑;祠堂;古村落;吴氏族谱在国家历史文化名城歙县的东南,一条发端于绩溪县逍遥岩的华源河,下行了弯弯曲曲的五十公里路程后,汇入昌溪河中。

在行将汇合处,峰峦交错,悬崖相阻,冲击出一处石底深潭,吴氏先人在此居住,形成一个村落,就是石潭。

石潭是歙县南乡吴氏著名的三个集中居住地之一,了解石潭吴氏的生存和发展状况,对于我们进一步了解徽州历史上的宗族演变有着一定的意义。

一.石潭吴氏的来源和迁徙石潭吴氏始迁祖是宋代大儒吴用清之子吴启之次子、太伯77代孙吴唯,他于宋朝建炎(1127-1132)年间,自歙西富饶挈家迁居。

近千年来,吴氏在石潭繁衍生息,人才辈出,在当地颇有影响。

在近千年的繁衍生息中, 吴氏族人不仅在石潭村发展,还迁居到邻近的山村。

如今,石潭村周围7个行政村20多个自然村,几乎都是吴氏一脉相传。

有句俗语这样说道:“九坑十八汰,汰汰都是吴家嘎”。

据1994年7月统计,石潭本地有160多户,在加上周边的小村落,吴氏后裔人数近万人。

石潭吴氏还向全国其他地区迁徙二百余支,人口达数万。

在明代以前,石潭分迁出去的有以下几大分支: 78世玮、珍迁经川,78世珠,79世文桂、文凤、文玉、震亨、文彬,80世七三迁肥六家畈,80世丕、七品、八品居住宣城,81世柔胜居漂水茅城湾,81世应韶迁北京河西务,81世应熊迁洋波宅。

【1】通过光绪绍周版石潭叙伦堂吴氏族谱和民国守根版春晖堂总谱记载的各支进行分析,春晖堂一共有164支,以石潭为中心,迁移在歙县范围内的有84支,迁移外地及外省的有80支,而在歙县这84支之内仅在霞坑镇境内石潭迁移的有57支;叙伦堂总共有150支,在歙县范围里头有85支,在歙县各支内仅是霞坑镇的有27支,它们间的关系详见图表:【2】分析上表,石潭吴氏向周边迁移主要原因有:石潭清山绿水,适合人们繁衍生息。

安徽省第一批省级重点文物保护单位名单(102处)一、革命旧址、革命纪念建筑物(23处)序号名称时代地址1. 张乐行故居1810年---?涡阳县张老家村2. 捻军会盟旧址1855年涡阳县城关山西3. 太平军枞阳会议旧址1858年枞阳县望龙庵4. 太平军攻城图壁画太平天国绩溪县旺川村曹氏祠5. 太平军题字太平天国祁门县城关洪家屋6. 熊成基安庆起义会议旧址1908年安庆市杨家塘7. “四·九”暴动旧址1928年阜阳县行流集8. 立夏节起义旧址1929年金寨县丁家埠大王庙9. 红军第11军32师成立旧址1929年金寨县斑竹园朱氏祠10. 独山暴动指挥部旧址1929年六安县独山11. 列宁小学旧址1929---1931年金寨县瓦屋基12. 苏家埠战斗旧址1932年六安县苏家埠13. 红军中央独立第2师司令部旧址1934年岳西县天堂汪氏祠14. 中共鄂豫皖省委会议旧址1934年金寨县汤家汇15. 皖南苏区江边特区革命委员会旧址1934年黟县柯村柯氏祠16. 南方八省红军游击队集中地旧址1938年歙县岩寺17. 中共鄂豫皖区委员会旧址1938---1939年金寨县花石汪家老屋18. 新四军军部旧址1938---1941年泾县云岭19. 半塔保卫战旧址1940年来安县半塔集20. 中共淮海战役总前委旧址1948年濉溪县临焕集21. 淮海战役双堆集战场旧址1948年11月濉溪县22. 渡江战役中线指挥部旧址1949年枞阳县城关陈氏祠23. 新四军抗日殉国烈士墓1949年泾县云岭黄泥岗二、石刻、石窟及塑像(8处)序号名称时代地址1.刘源题字石刻宋末元初潜山县天柱山西关2.米沛芜湖县学记碑和明刻李阳冰歉卦碑宋、明芜湖市3.王乔洞石窟造像宋---明巢湖紫薇山4.浮山摩崖石刻宋---清枞阳县浮山5.山谷流泉摩崖石刻宋---清潜山县野人寨6.齐云山碑刻及摩崖石刻宋---清休宁县齐云山7.报恩寺罗汉塑像明末清初寿县城关8.慧居寺菩萨、罗汉塑像清---民国九华山三、古建筑、历史纪念建筑及其它(41处)序号名称时代地址1.天寿寺塔宋广德县城关2.米公祠宋无为县城关3.万佛塔宋蒙城县城关4.太平塔宋潜山县张家山5.广济寺塔宋芜湖市赭山6.黄金塔宋无为县7.长庆塔宋歙县城关8.水西大观塔及小方塔宋泾县水西9.新州石塔南宋歙县沙溪镇10.曹门厅明歙县潜口11.方文泰宅明歙县唐模12.老屋阁及绿绕亭明歙县西溪南13.苏雪痕宅明歙县郑村14.罗润坤、罗来龙宅明歙县呈坎15.张林福宅明歙县街口16.方春福宅明歙县沦坑17.三槐堂明休宁县下文溪18.方士载宅明歙县城关19.贞白门明歙县郑村20.觉寂塔明潜山县野人寨21.迎江寺及振风塔明安庆市22.圣僧庵壁画明歙县西郊23.龙兴寺明凤阳县城关24.司谏第明歙县潜口25.许国石坊明歙县城关26.程氏三宅明末屯溪柏树街27.宝伦阁明末清初歙县呈坎28.石牌坊群明----清歙县棠樾29.太平桥明----清歙县城关30.广教寺双塔明----清宣城县敬亭山31.化城寺明----清九华山32.教弩台旧址清合肥市33.陶公祠、靖节祠清东至县东流镇34.华祖庵清亳县城关35.包公祠清合肥市36.琅琊寺清滁县琅琊山37.太白楼清马鞍山市采石矶38.醉翁亭清滁县琅琊山39.花戏楼清亳县城关40.肉身殿民国九华山41.李家圩地主庄园民国霍丘县马店四、古遗址(20处)序号名称时代地址1.龙潭洞遗址旧石器时代和县陶店2.薛家岗遗址新石器时代潜山县河镇3.张四墩遗址新石器时代安庆市4.大城头遗址新石器时代肥东县石塘5.大城墩遗址新石器时代肥东县石塘6.凤岭遗址新石器时代亳县城关7.钓鱼台遗址新石器时代亳县大寺双桥8.胡家村遗址新石器时代绩溪县旺川9.花家村遗址新石器时代萧县花家寺10.老邱雄遗址殷临泉县流鞍河11.倪邱集遗址殷太和县倪邱集12.钟离城遗址春秋凤阳县临淮关13.陈胜、吴广起义遗址秦宿县大泽乡14.龙城遗址汉肥东县石塘15.六安西古城遗址汉六安县城北16.寿州窑址六朝----唐淮南市上窑----下窑17.白土寨窑址唐----宋萧县白土寨18.柯家村遗址宋繁昌县柯家冲19.明王台遗址元亳县城西20.明中都城城址明凤阳县五、古墓葬(10处)序号名称时代地址1.汤王墓商亳县汤陵公园2.武王墩周长丰县益城寺3.严氏孤堆战国----汉长丰县朱家集4.薛家孤堆汉亳县城南5.董园2号石墓东汉亳县南关外6.曹四孤堆东汉亳县城南7.李白墓唐当涂县青山8.明皇陵明凤阳县9.方以智墓清枞阳县浮山10.戴东原墓清休宁县商山安徽省第二批省级重点文物保护单位名单(52处)一、革命旧址、革命纪念建筑物(6处)编号名称时代地址备注1.中国工农红军第二十八军重建会议旧址1935年岳西县凉亭乡2.新四军四师司令旧址1939-1941年涡阳县新兴集含彭公雪枫德政碑3.渡江战役期间总前委旧址1949年3-4月肥东县撮镇瑶岗村4.王稼祥故居近代泾县厚岸乡柳溪村5.吴樾故居近代桐城县城关6.施从云墓近代桐城县唐桥乡骑龙村二、石刻、石窟及塑像(3处)编号名称时代地址备注1.九女坟画像石刻汉宿县夏町乡墓山2.新安碑园石刻宋-清歙县城关3.金鸡碑及五猖神庙碑清怀宁县洪镇乡学堂村三、古建筑、历史纪念建筑及其它(27处)编号名称时代地址备注1.芍陂遗址春秋-清寿县城西南30公里即安丰塘2.黄山塔宋当涂县黄山乡3.亳州古地下道宋-元亳州市城关4.寿县古城墙宋-清寿县城关5.丰乐亭宋-清滁州市城西丰山6.白崖寨宋-清宿松县趾凤乡7.法华禅庵塔元嘉山县山乡林圩村即半山寺8.潜口明代民居建筑群明歙县潜口9.程氏宅明黟县城关即铁皮门大屋10.胡文光刺史坊明黟县东源乡西递村11.世尚书坊明绩溪县赢州乡大坑口村12.龙川胡氏宗祠明-清绩溪县瀛州乡大坑口村13.郑村忠烈坊明歙县郑村乡郑村14.黄村进士第明休宁县东州乡下黄15.太和县文庙大成殿明太和县城关16.太平山房明-清青阳县陵阳乡所村17.寿县清真寺明寿县城关18.安城堡明-清太湖县中心乡19.管鲍祠清颍上县城北郊20.桐城县文庙明-清桐城县城关21.西递清代民居建筑群清黟县东源乡西递村22.泗县文庙大成殿清泗县城关23.踏歌岸阁清泾县水东桃花潭24.陋室清和县城关25.霸王祠清和县乌江凤凰山26.铁砚山房清怀宁县五横乡白麟村27.淮南市日寇侵华罪行遗址1939-1945年淮南市大通镇四、古遗址(7处)编号名称时代地址备注1.银山遗址旧石器时代巢湖市城南银山2.大城墩遗址新石器时代-隋唐含山县仙踪镇3.蕲县古城遗址秦宿县蕲县乡4.垓下遗址秦固镇县濠城乡5.临涣古城遗址汉-元濉溪县临涣镇6.琴溪窑址唐-宋泾县琴溪乡7.下符桥窑址宋霍山县下符桥乡五、古墓葬(9处)编号名称时代地址备注1.千峰山土墩墓群西周-春秋南陵县葛林乡2.虞姬墓汉灵璧县虞姬乡虞姬墓村3.刘安墓汉寿县城北八公山即淮南王墓4.朱然墓三国·吴马鞍山市雨山区5.汤和墓明蚌埠市东郊曹山6.渐江墓清歙县南郊西千山7.邓石如墓清怀宁县五横乡虎山村8.姚鼎墓清枞阳县牛集乡铁门口村9.戴名世墓清桐城县红庙乡清水即戴南山墓安徽省第三批省级重点文物保护单位名单(46处)一、革命旧址、革命纪念建筑物(3处)编号名称时代地址1.新四军七师司令部旧址1941-1945年无为县徐岗乡三水涧村2.冯玉祥故居近代巢湖市夏阁镇竹柯村3.张治中故居近代巢湖市建麓乡拱家町村二、石刻、石窟及塑像(4处)编号名称时代地址1.小孤山石刻南北朝-清宿松县套口乡小孤山2.齐山摩崖石刻宋-清贵池市齐山3.吴复墓石刻明肥东县肖圩乡享堂任村4.油由敦墓石刻清休宁县溪口镇木干村三、古建筑、历史纪念建筑及其它(23处)编号名称时代地址1.杏花村古井唐贵池市2.禹王宫唐-清怀远县涂山3.渔梁坝唐-清歙县徽城镇4.伟溪塔南宋祁门县胥岭乡5.六角楼明黄山市黄山区6.冯村进土坊明绩溪县浩寨乡冯村7.鼓楼基座明凤阳县府城镇8.程大位故居明黄山市屯溪区屯光乡9.江宁会馆明-清亳州市古泉路10.霍山文庙明-清霍山县城关11.镇淮楼明-清和县历阳镇12.南谯楼明-清歙县徽城镇13.舒余庆堂明-清黟县龙江乡屏山村14.道德中宫明-清亳州市老祖殿街15.旌德文庙清旌德县城关16.文昌阁清泾县陈村乡翟村17.资福寺清阜阳市大寺街18.沫河口关卡清五河县沫河口集19.余庆堂古戏台清祁门县新安乡珠林村20.显通寺清淮北市相山21.半山阁清桐城县桐城中学22.建德文庙大城殿清-民国东至县梅城镇23.黄宾虹故居清-民国歙县郑村乡潭渡村四、古遗址(9处)编号名称时代地址1.陈山旧石器遗址旧石器时代宣州市向阳乡2.傅庄遗址新石器时代亳州市傅庄3.石山孜遗址新石器时代濉溪县平山乡石山孜村4.红墩寺遗址新石器时代-商周霍邱县姚李镇红石桥村5.石梁土城遗址商周-唐宋天长县石梁乡土城村6.大工山古矿冶遗址西周-宋南陵县大工山7.古昭关遗址春秋含山县小岘山8.霞间窑址五代-北宋绩溪县高迁乡霞间村9.清流关南唐-宋滁州市关山五、古墓葬(7处)编号名称时代地址1.皋陶墓夏六安县城东乡2.万牛墩土墩墓群周繁昌县平铺乡、新林乡3.周瑜墓三国庐江县城关4.郑之珍墓明祁门县渚口乡清溪村5.刘大槐墓清枞阳县金社乡向荣村6.梅文鼎墓清宣州市杨林乡柏枧村7.姚莹墓清桐城县龙眠山安徽省第四批省级重点文物保护单位名单(131处)一、古遗址(26处)编号名称时代地址1.官山、毛竹山遗址旧石器时代宁国市河沥镇2.侯家寨遗址新石器时代定远县七里塘乡3.尉迟寺遗址新石器时代蒙城县许町镇4.古埂遗址新石器时代肥西县上派镇5.玉石山遗址新石器时代灵璧县娄庄镇6.凌家滩遗址新石器时代含山县长岗乡7.灰角寺遗址新石器时代太和县苗集镇8.黄家堰遗址新石器时代望江县新桥乡9.下阳遗址新石器时代广德县梨山乡10.濮家墩遗址新石器一商周滁州市大王镇11.东城都遗址新石器时代—西周六安市三十镇镇12.斗鸡台遗址夏、商寿县比桥镇13.青莲寺遗址商周寿县堰口乡14.贺胜台遗址商周阜南县黄岗镇15.欧墩遗址商周郎溪县钟桥乡16.花城遗址周舒城县柏林乡17.牯牛山遗址周南陵县石铺乡18.寿县城遗址(含西南小城)战国寿县寿春镇19.新阳城遗址秦汉界首市光武镇20.东城遗址秦—唐定远县大桥乡21.凤凰山铜矿遗址西周—宋铜陵市、铜陵县22.三国新城遗址三国合肥市三十岗乡23.天静宫遗址宋涡阳县闸北镇24.东门渡窑址五代—宋芜湖县花桥乡25.“古井贡酒”古井及窑池宋—明亳州市古井镇26.谢胱楼遗址清宣州市市区二、古墓葬(8处)编号名称时代地址1.放王岗石墓群汉巢湖市亚父乡2.张园汉墓东汉亳州市市区3.古城画像石墓东汉濉溪县岳集乡4.宋山古墓三国·吴马鞍山市雨山区5.陈翥墓北宋铜陵县钟鸣镇6.梅清墓清宣州市新田乡7.赵文楷墓清太湖县望天乡8.吴汝纶墓清枞阳县义津镇三、古建筑(72处)编号名称时代地址1.七门堰汉一清舒城县干汊河镇2.景德寺塔北宋宣州市市区3.多宝庵塔北宋六安市市区4.万寿塔南宋和县历阳镇5.仙人塔南宋宁国市仙霞乡6.望江寺塔南宋六安市西河口镇7.大观亭明歙县许村镇8.郑氏宗祠明歙县郑村镇9.丰口西面坊明歙县富曷镇10.殷尚书坊及大司徒坊明歙县桂林镇11.韩氏宗祠明黟县际联镇12.梓坞祠明休宁县板桥乡13.程氏宗祠明黄山市屯溪区屯光镇14.岩寺文峰塔明黄山市徽州区岩寺镇15.长春社明黄山市徽州区呈坎乡16.五教堂明绩溪县华阳镇17.敦履堂明绩溪县上庄镇18.父子进土坊明旌德县白地乡19.叶家桥明当涂县新市乡20.清溪塔明贵池市江口乡21.兴济桥明贵池市市区22.汪氏宗祠明石台县兰关乡23.净信寺明青阳县蓉城镇24.法云寺塔明岳西县金山乡25.观音寺塔明六安市市区26.江淮桥明含山县仙踪乡27.运河桥明阜南县三塔镇28.薛阁塔明毫州市市区29.玉虚宫牌坊明休宁县齐云山30.柯乔门坊明青阳县九华山31.安庆谯楼明、清安庆市大观区32.查济民居明、清泾县后岸乡33.许氏宗祠及听泉楼明、清绩溪县坎头镇34.慈光阁明、清黄山市黄山风景区35.姥山塔明、清巢湖市中庙镇36.蒙城文庙清蒙城县城关37.阜阳文峰塔清阜阳市市区38.南京巷钱庄清亳州市市区39.闵子蹇祠及墓清宿州市曹村乡40.林探花府清宿州市杨庄乡41.太和清真北寺清太和县城关42.国光楼清全椒县襄河镇43.中庙清巢湖市中庙镇44.武壮公祠清庐江县城关45.振湖塔清肥东县湖滨乡46.包氏宗祠清肥东县解集乡47.四望堡寨址清霍山县大化坪镇48.世太史第清安庆市迎江区49.安庆关南真寺清安庆市迎江区50.廖河戏台清宿松县北浴乡51.雷阳书院清望江县城关52.杨家祠堂清潜山县龙潭乡53.东流双塔清东至县东流镇54.崇德堂戏台清石台县珂田乡55.李氏宗祠清青阳县沙济乡56.曹氏宗祠清青阳县蓉城镇57.侯家祠堂清郎溪县凌笪乡58.溥公祠清旌德县白地乡59.黄田洋船屋清泾县黄田乡60.翟氏宗祠清泾县陈村镇61.金楼花戏楼清泾县西阳乡62.汪氏住宅清绩溪县瀛洲乡63.湖村民居清绩溪县北村乡64.绩溪文庙清绩溪县华阳镇65.周氏宗祠清绩溪县华阳镇66.檀干园清黄山市徽州区潜口乡67.宏村民居清黟县际联镇68.竹山书院清歙县雄村乡69.吴氏宗祠清歙县北岸乡70.潘氏宗祠清歙县北岸乡71.风雨廊桥清歙县北岸乡72.贞一堂民国祁门县渚口乡四、石刻及造像(9处)编号名称时代地址1.琅琊山摩崖石刻及碑刻唐一民国滁州市琅琊山2.玉蟹泉摩崖石刻唐、宋、清凤阳县殷涧镇3.程九万墓石刻宋青阳县朱备乡4.磬石山摩崖造像宋灵璧县渔沟镇5.万罗山摩崖石刻宋一民国贵池市清溪乡6.阮峰墓石刻明枞阳县山镇7.汪珊墓石刻明青阳县五溪乡8.杨捷墓石刻清天长市谕光乡9.张廷玉墓石刻清桐城市龙眠乡五、近现代重要史迹及代表性建筑(16处)编号名称时代地址1.王步文故居清岳西县温泉镇2.刘铭传故居清肥西县南分路乡3.胡适故居清绩溪县上庄镇4.李鸿章家族住宅清合肥市中市区5.同仁医院旧址1906年安庆市迎江区6.熊、范二烈士专祠1912年安庆市迎江区7.砀山天主教堂1917年砀山县城关8.安徽邮务管理局旧址1926年安庆市迎江区9.中共安徽地委旧址1926年—1927年安庆市迎江区10.中国国民党安徽省党部旧址1926年—1927年安庆市迎江区11.赤城县赤色邮政局旧址1930年金寨县汤家汇镇12.中共皖浙赣省委驻地旧址1936—1937年休宁县汪村乡13.安徽省民众总动员委员会旧址1938年六安市市区14.野人寨抗日降亡将土墓1943年潜山县天柱山镇15.抗大八分校旧址1942—1945年天长市龙岗乡16.陈独秀墓1947年安庆市十里乡安徽省第五批省级重点文物保护单位名单(120处)一、古遗址(15处)编号名称时代地址1 阮墩遗址新石器——商周繁昌县2 人字洞大址旧石器繁昌县3 化家湖遗址新石器——汉濉溪县4 “伍奢冢”遗址新石器——汉利辛县5 北平城遗址汉涡阳县6 双墩遗址新石器蚌埠市7 谷阳城遗址汉固镇县8 中土坑遗址新石器祁门县9 汤池果树窑址宋庐江县10 夫子城遗址新石器安庆市11 孙家城土城遗址新石器——商周怀宁县12 小山口遗址新石器宿州市13 古台寺遗址新石器宿州市14 烟墩山遗址商、周马鞍山市15 琉璃瓦窑址明当涂县二、古墓葬(10处)编号名称时代地址1 孝子墩古墓清长丰县2 共姬墓春秋淮北市3 万孺人墓明广德县4 黄泥孤堆(黄歇墓) 战国淮南市5 廉颇墓战国寿县6 常氏三王墓明怀远县7 化明塘严氏墓明五河县8 何城墓唐庐江县9 施闰章墓清宣城市宣州区10 余珊墓明桐城市三、古建筑(71处)编号名称时代地址1 庐州府城隍庙戏楼清合肥市2 大孔祠堂清合肥市3 唐五房圩转心楼清肥西县4 父子进士祠堂清肥东县5 尹氏宗祠清长丰县6 中江塔明芜湖市7 衙署前门宋——清芜湖市8 汉阙遗址及水牛墓汉淮北市9 水东花戏楼明宣城市宣州区10 明代城墙明郎溪县11 吴氏大宗祠明、清泾县12 云氏宗祠及《长生殿》及戏文砖雕贞节坊清广德县13 耿村明代耿姓民宅明广德县14 江村古民居群清旌德县15 三溪乐成桥明、清旌德县16 胡炳衡宅清绩溪县17 石家村古建筑群清绩溪县18 周氏祠堂清宁国市19 硖山口《慰农亭》及摩崖石刻宋——清凤台县20 叶集江西会馆明六安市21 毛坦厂老街重点古建筑明、清六安市22 六安古城墙清六安市23 褚氏祠堂清舒城县24 狮山中学玉玺楼清霍山县25 寿县孔庙元——清寿县26 霍邱文庙清霍邱县27 祗园寺清九华山风景区28 百岁官清九华山风景区29 甘露寺清九华山风景区30 杜氏宗祠明、清池州市贵池区31 榉根关古徽道明、清石台县32 严氏宗祠清石台县33 净居寺塔宋青阳县34 宁氏宗祠清青阳县35 金氏宗祠明、清东至县36 屏山村古建筑群明、清黟县37 南屏村古建筑群明、清黟县38 赛金花故居清黟县39 洪坑牌坊群及洪氏家庙明、清黄山市徽州区40 金紫祠明黄山市徽州区41 合一堂明、清祁门县42 倪望重宅(“一府六县”) 清祁门县43 苏氏宗祠与海宁学舍清黄山市黄山区44 希范堂清黄山市黄山区45 程氏宗祠清黄山市黄山区46 钟鼓楼清休宁县47 古城岩明清建筑群明、清休宁县48 东谯楼宋歙县49 曹氏二宅清歙县50 稠墅牌坊群明、清歙县51 棠樾古民居明、清歙县52 天心堂明歙县53 敬本堂明歙县54 员公支祠清歙县55 周氏宗祠清歙县56 大邦伯祠明歙县57 上水关下水关广惠桥宋、明、清滁州市58 池河太平桥明、清定远县59 古戏台、火神庙、嘉佑院古建筑群清明光市60 尊胜禅院旧址清来安县61 程文炳宅清阜阳市颖东区62 臧家公馆清界首市63 徐氏宗祠暨杨虎城在太和旧居清太和县64 尤家花园及故居清至民国颖上县65 西风禅寺及摩崖石刻唐——近代太湖县66 孙氏宗祠清岳西县67 左忠毅公祠明、清桐城市68 占庄老屋清潜山县69 萧县文庙清萧县70 金柱塔明当涂县71章氏宗祠明、清池州市贵池区四、石窟寺及石刻(6处)编号名称时代地址1 琴高山摩崖石刻唐——清泾县2 刘冲崖刻唐——清九华山风景区3 花山石窟群唐——清黄山市屯溪区4 黄山摩崖石刻唐——近代黄山风景区5 陈德墓石刻明凤阳县6 华阳洞石刻宋含山县五、近现代重要史迹及代表性建筑(18处)编号名称时代地址1 三河大捷遗址及古民居清、近代肥西县2 安庆天主堂清安庆市3 英驻芜领事署清芜湖市4 天主堂清芜湖市5 老芜湖海关近代芜湖市6 圣雅各中学旧址清芜湖市7 新四军四支队驻舒旧址1938.2——1939.6 舒城县8 六安中心县委、六英霍暴动总指挥部旧址1930年金寨县9 怀远教会建筑旧址清怀远县10 许世英故居清东至县11 汪晓娣等宅(孙起孟旧居) 清休宁县112 观瀑楼及听涛居近代黄山风景区13 黄山古观景亭近代黄山风景区14 李克农故居清巢湖市居巢区15 安徽大学红楼及敬敷书院旧址清、近代安庆市16英王府及壁画清安庆市17 林散之墓1991年马鞍山市18 渡江战役总前委孙家圩子旧址1949年蚌埠市与现有省级文物保护单位合并项目(共10处)序号名称时代地址备注1 李鸿章享堂清合肥归入李鸿章家族住宅,名称李鸿章故居及享堂2 文昌塔清旌德归入旌德文庙3 胡适上学的私塾及胡传旧居清绩溪归入胡适故居4 东岳庙宋——清涡阳归入天静宫遗址5 独山革命旧址群1929—1932年六安归入独山暴动指挥部旧址,名称独山革命旧址群6 大和清真南寺明、清太和归入太和清真北寺,名称太和城关清真寺7 淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址近现代萧县归入淮海战役总前委旧址8 洪家大屋近现代祁门归入太平军题字,名称洪家大屋9 祁门古戏台群明、清祁门归入徐庆堂古戏台,名称祁门古戏台群10 黄田村古民居群清泾县归入黄田洋船屋,名称黄田村古民居群济南市市中区英雄山革命烈士陵园|山东社会主义青年团建团旧址|济南南大寺|万竹园|济南道院旧址|殷士儋墓|德华银行旧址|“德国领事馆”旧址|山东邮务管理局旧址|五三惨案蔡公时殉难地|交通银行济南分行旧址历下区解放阁|辛亥革命烈士陵园| 龙洞、东佛峪摩崖石刻造像|济南府学文庙| 洪家楼天主教堂|广智院|道贵墓|大明湖| 黄台车站德式建筑群|齐鲁大学含医学院建筑群| 奎虚书藏| 老舍旧居天桥区毛主席视察北园公社纪念地|周总理视察泺口黄河铁路桥纪念地|中共山东省委秘书处旧址|张养浩墓|胶济车站旧址|王统照墓槐荫区兴福寺历城区毛主席视察省农科院纪念地|大佛寺石刻造像|九顶塔|龙虎塔|大辛庄遗址|房彦谦墓|华阳宫古建筑长清区灵岩寺千佛殿罗汉塑|小屯遗址|莲花洞石窟造像|张官遗址|大柳杭遗址|月庄遗址|明德王墓群|石佛堂|五峰山洞真观章丘市东平陵故城|焦家遗址|王推官遗址|李开先墓|西河遗址|小荆山遗址|王官遗址|兴国寺平阴县翠屏山多佛塔|周河遗址|新屯汉墓群|孟庄汉墓群|平阴文庙|永济桥|平阴四山摩崖石刻济阳县玉皇冢遗址|刘台子遗址商河县芦坊遗址|小官庄墓群青岛市市南区毛主席作夏季形势报告纪念地|青岛提督府旧址|青岛提督楼旧址|青岛德国警察署旧址|青岛八大关建筑群|青岛江苏路基督教堂|青岛浙江路天主教堂|青岛天后宫|栈桥及回澜阁|青岛中山路近代建筑|康有为故居|青岛水族馆市北区青岛馆陶路近代建筑四方区中共青岛地方支部旧址崂山区石造像及碑刻|城子遗址|康有为墓|财贝沟墓群|崂山道教建筑群城阳区法海寺即墨市南阡遗址| 徐家沟遗址| 石原遗址| 田横五百义士冢| 小桥墓群| 现子埠遗址| 即墨县衙胶州市三里河遗址| 西皇姑庵遗址| 赵家庄遗址| 祓国都城牧马城遗址及墓群胶南市东皂户遗址|琅琊台遗址|向阳遗址平度市高家民兵联防遗址| 六曲山墓群| 东岳石遗址| 即墨故城址| 大泽山石刻及智藏寺墓塔林莱西市西沙埠遗址| 解文卿烈士就义处淄博市张店区黑铁山起义指挥部旧址| 浮山驿遗址| 彭家遗址| 昌国遗址临淄区桐林、田旺遗址| 临淄墓群|后李遗址| 董褚遗址| 大蓬科遗址| 稷山墓群淄川区马鞍山抗日遗址| 蒲松龄故居| 寨里窑址| 北沈遗址| 公孙遗址| 前来遗址| 磁村瓷窑址| 苏秦墓| 蒲鲁浑墓| 杨寨塔| 青云寺| 蒲家庄民俗建筑群| 淄博矿务局德日建筑群博山区颜文姜祠| 八陡瓷窑址| 南万山古瓷窑址| 赵执信墓| 红门| 炉神庙| 赵执信故居周村区周村古商业街| 毕自严故居| 千佛阁古建筑群|淄博高新区解家遗址| 大河南汉墓|军屯汉墓桓台县小庞遗址| 王氏祠堂| 前埠遗址| 唐山遗址| 李寨遗址| 史家遗址| 王渔洋故居及墓葬高青县青城文昌阁| 鲁仲连墓沂源县西鱼台遗址| 北桃花坪遗址| 沂源猿人化石地点|上崖洞遗址|织女洞|唐山摩崖造像|东安古城遗址枣庄市市中区苏鲁豫皖边区特工委旧址|华德中兴煤矿公司|国际洋行旧址|铁道游击队旧址山亭区抱犊崮古建筑|普照寺|建新遗址|东江遗址峄城区红土埠遗址|二疏城遗址|匡衡墓|青檀寺|石屋山泉石刻|国共谈判旧址|杨家埠遗址|沃洛遗址|邢店遗址|岳城故城|望夫台遗址台儿庄区逼阳故城|南滩子遗址|贺窑墓群|侯塘古寺|晒米城遗址薛城区沙沟遗址|中陈郝瓷窑址|牛山孙氏宗祠|奚仲造车遗址|南常故城|安阳故城。

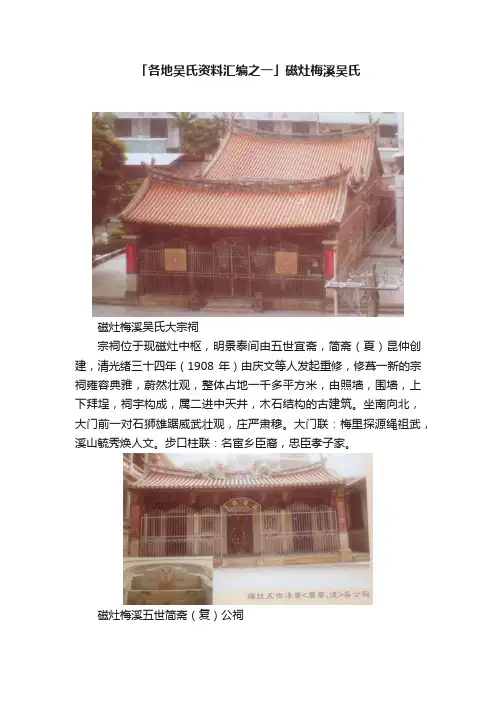

「各地吴氏资料汇编之一」磁灶梅溪吴氏磁灶梅溪吴氏大宗祠宗祠位于现磁灶中枢,明景泰间由五世宜斋,简斋(夏)昆仲创建,清光绪三十四年(1908年)由庆文等人发起重修,修葺一新的宗祠雍容典雅,蔚然壮观,整体占地一千多平方米,由照墙,围墙,上下拜埕,祠宇构成,属二进中天井,木石结构的古建筑。

坐南向北,大门前一对石狮雄踞威武壮观,庄严肃穆。

大门联:梅里探源绳祖武,溪山毓秀焕人文。

步口柱联:名宦乡臣裔,忠臣孝子家。

磁灶梅溪五世简斋(复)公祠位于磁灶镇中部,原属吴复故居地,重建于1987年,大门对联:志事清延扬一世,恩披溧水颂千秋,步口柱联:清忠名官裔,谏议大夫家。

磁灶大埔宾梅公祠位于大埔村中,大门联:宾兴缱绻荣世泽,梅德芬馨振家声。

步口柱联:高贤传哲裔,正直树清风。

厅中脊柱联:云龙风虎欣际会厅堂焕彩,绿水青山喜献端昭穆增辉。

磁灶菜洞缓景公祠于菜洞村中,坐北向南,于2008年破土,2009年告峻,占地面积1千平方米,是一座闽南古特色的砖石结构建筑,整座鎏金溢彩,巍峨壮观。

大门联:延陵衍派归一本,让德传芳汇同源。

步口柱联:祖宅重辉双喜庆,桂兰挺秀万年荣:中脊柱联:祖宇宏开画栋雕梁新气象,孙支焕发腾龙舞凤展鸿猷。

磁灶相公房五世淳斋吴公誌木本水源,理不可忘,奉先孝思,古训昭垂。

吾祖淳斋公,讳而生字习初号淳斋,官名复。

门人溧水林文君又敬号简斋先生,磁灶开基一世祖先举公五世孙,曾祖观者,祖父德政,父存道,兄宜斋,公居季。

公生于明朝洪武十八年乙丑(一三八五)正月初一日,卒明朝成化三年丁亥(一四六七)五月廿二日,享八十三寿。

公先任江苏应天府溧水县县学训导,后署授溧水县正堂,在任廿七载,清明爱民如子,声名后传。

誌录云:公自幼颖异,性极灵警,七岁通论语孝敬,十岁能属文,有神童之目。

十四岁补学官弟子员,十八岁补廩,累乡试而未遂。

宣德戊申年(一四二八),有司奉例黜冒廩者千人,公预焉。

众皆就役,公独抗。

公曰:吾荷朝廷教养之恩非一日,乐菁莪恺悌之化非一时,今虽暂屈,宁甘屈于人下乎?乃发愤就道抗疏陈情。

描写自然景观的对联,水天一色风月无边人间土净江上峰青——孟瑄【注】题安徽宿松小孤山。

山矗天止云起峰流【注】题湖南衡山祝融峰祝融殿。

当阶瑞色新红药临水文光净绿天——汪由敦【注】题江苏扬州东园。

朱帘暮卷西山雨画栋朝飞南浦云——董其昌【注】题湖北京山长庆寺。

朱栏秀阁桥半月绿荫浮舟水满天——戴元洋【注】题江苏南京秦淮河。

水天一色风月无边【注】题湖南岳陽岳陽楼。

层峦回鹤深谷生云【注】题北京香山重翠崦(yān)。

别开生面小有洞天——悔庐老人【注】题江苏南京愚园。

如临仙境别有人间——徐声扬【注】题江西庐山仙人洞。

昼夜不舍天地同流——宁鹏年【注】题山西太原晋祠难老泉。

一径飞红雨千林散绿荫【注】题云南昆明西罗汉山的龙门。

山中奔日月地底激风雷——富好礼【注】题四川峨眉山清音阁。

山川幻银海天地见洪蒙——张鹏【注】题四川峨眉山金顶景区。

山云备卿霭水木湛清华【注】题广东番禺余荫山房。

天开白鹿洞山抱紫陽关——朱资【注】题江西庐山白鹿洞。

天阔云非系波空月自明【注】题北京北海公园岩洞。

云飞疑石走霞敛觉山空——赵炳龙【注】题云南剑川石宝山。

云外花为障风前叶点阶【注】题河北承德避暑山庄宜照斋。

云卷千峰集风驰万壑开——陈毅【注】题四川峨眉山伏虎寺。

云晴天宇阔山静水声幽——孙应鳌摘诗【注】题贵州炉山城北炉山摩崖。

云晴当槛碧山晓入楼青——康熙【注】题河北承德避暑山庄静好堂。

云湿幽峰滑风梳古木香【注】题湖南衡山上封寺。

云霞生异彩山水有清香【注】题浙江杭州西湖水上戏台。

云霞成伴侣冰雪净聪明——集王维、杜甫诗【注】题四川峨眉山金顶。

片云穿石硖飞浪到天门【注】题江苏昆山夕陽崖。

月来满地水云起一天山——郑燮【注】题江苏扬州瘦西湖月观。

风月时来往山川自古今——张颔【注】题山西太原晋祠流碧榭。

水与石争地云携山上天【注】题广东肇庆七星岩壁立亭。

水声常在耳云气欲生衣【注】题四川青城山天师洞斋堂。

水落滩声急云低雨意浓——杨慎【注】题云南剑川宝相寺。

石激水流处天寒松色间——康熙【注】题河北承德避暑山庄。

潜岳吴氏族谱第九届续修删改先人之文献亵毁立德名谱统不统支简录实况康熙庚辰年题派福朝德添道月尚文希一崇承志光前绪忠贞世代传嘉庆甲子年题派功烈贻谋远家声永庆延多凤鸣良贵善治学为先民国甲子年题派仁让培原厚友爱念弥坚畅达根基固佑启子孙贤民国乙酉年题派衣冠期鼎盛甲第喜珠联和平登寿域信义养心田荣显师仪亮纪事效君迁作述垂今古书香振万年知公长子公绪业字万青生于道光甲午年五月初六日妣储氏翁伦德次女生于道光丙申年二月二十五日子五忠直忠道忠显忠训忠明女二长适王门次适储伯勋次子公故于甲申年二月初四日葬八斗冲木星形东边二层东中棺乾山巽向妣故于光绪壬寅年丑月二十日葬老屋面前燕凸山三层正中棺乾向有碑业公长子忠直殇业公次子公忠道字有观生于同治癸亥年八月初七日抚前昌公房兄忠明四子贞炳为嗣公故于民国辛酉年丑月二十六日原葬上屋后改葬袁家冲小塘冲坳西一棺坐北向南道公子公贞炳字根朝生于光绪年戊子年子月初三日妣卢氏翁凤朝长女生于光绪乙未年五月二十九日子二世芳世芬女一殇公故于一九五九年葬袁家冲沙湾交湾小公路上坐东北向西南妣故于一九五五年二月十四日原葬上宅后改葬袁家冲小塘冲坳西一棺坐北向南炳公长子世芳子树生生于民国戊午年二月十四日储氏翁枝华长女民国戊申年八月初一生子四代银代金代应代波女二长适储茂先次适谢新民炳公次子公世芬字林生号世炉生于民国丁卯年九月初十日储氏殇方氏翁景彪女民国己巳年三月初八日生子三代明(殇)代节代友女二长适程有金次适陈志林公故于一九八五年九月十一日妣故于一九九一年二月初五日业公三子公忠显字敦木生于同治丙寅年九月二十九日妣夏氏殇抚弟忠训子子贞冀兼挑为嗣公故于民国己卯年丑月十三日葬袁家冲老宅面前燕凸山三层西二棺乾向显公子公贞冀字兴朝生于光绪乙未年八月二十二日夏氏殇妣储氏翁贵松次女生于光绪癸卯年子月十三日子五世丁世望世来世求世旺女一适储茂全公故于一九七二年子月二十三日葬袁家冲牛形风凸中棺坐北向南后改葬于小麦地趟渠道沟下坐北向南妣故于一九八一年五月初七日葬袁家冲小塘冲坳西边棺癸山丁向冀公长子字立生生于民国庚午年二月初四日储氏殇储氏翁玉应次女民国癸酉年七月二十三日子四代保代贵代福代付女三长适程节炉次殇三适刘和喜公故于一九八四年子月十一日葬沙岭小麦地趟丑未向以代付绍世旺为嗣(冀公次子世丁冀公三子世来冀公四子世求)三人均殇冀公五子世旺字立应民国甲戌年八月二十一日生黄氏翁中傅女民国庚辰年子月十五日生子二代付代六(殇)女适刘焰红抚兄世望子代付为嗣业公四子公忠训子敦日生于同治庚午年丑月二十八日妣储氏翁伯勋次女生于同治癸酉年二月二十九日子二贞冀贞卒以冀兼挑忠显女一殇公故于改葬袁家冲八斗冲东边二棺与父冢同向妣故改葬袁家冲小塘冲坳中棺癸山丁向训公子公贞冀字年注前妣储氏年庚注前子一世松冀公子世松字立家改字松柏民国癸未年六月初一日金氏翁佑钟次女一九四七年丁亥子月十五日生子二代水代火(殇)女适刘金芳训公次子贞卒(殇)业公五子公忠明字敦明生于同治癸酉年五月十三日江氏子一贞焰公故于原葬上宅后改葬袁家冲小塘冲坳坐北向南明公子公贞焰字朝宗生于光绪壬辰年正月十五日妣卢氏生于光绪乙未年八月十四日子一世泉公妣故缺葬沙湾向南焰公子公世泉字道生生于民国辛酉年丑月十五日妣姜氏翁枝茂五女民国庚申年子月二十九日生子三代发代成代林女四长适储德友次三均殇四适储德和公故于一九八六年九月初六日晚十一时十八分。

安徽地域文化的特点安徽地域文化的特点翁飞摘要:安徽在其漫长的历史进程中,逐步演化并形成涡淮文化、皖江文化、新安文化(或徽州文化)三大亚文化板块,并随之呈现五大特点:一,三大亚文化板块之间差异和趋同共存。

差异性使安徽文化显示出丰富性和多样性;而文趋同性则表现为儒道佛思想的相互交融。

二,在发展中呈现文化重心由北向南的迁移。

这与安徽地域经济重心的变迁和行政建置演进脉络相吻合。

三,“通变”精神成为安徽文化长期延续的重要内在因素。

四,讲经世致用、求“天下和洽”的学术取向。

五,超越地域的文化现象广泛存在,成为中华文化的重要组成部分。

安徽,简称皖,位于东经114°53′~119°30′、北纬29°22′~34°40′,东西宽约450公里,南北长约570公里,总面积约13.96万平方公里,现有常住人口5950.1万人,地处华东腹地,属于中部省份。

安徽建省,较为公认的说法是清康熙六年(公元1667年)析江南省分置江苏、安徽两省而成;至于省名的得来,乃是取所辖府州中安庆、徽州两府的首字而成。

安庆和徽州,在当时分别是省域内江北和江南的两大首府,一为桐城文派发祥地,一为“贾而好儒”的徽商故里,人文蔚盛,科举取士在全国均名列前茅。

康熙建省,采取的是跨江(淮)而治的办法,既反映出在政治上防范因划江(淮)而治、易滋生分裂割据弊端的雄才大略,也含有经济上调剂南北、贫富相济的意图。

但这样一来,势必在文化上形成省内不同地区间较大的差异性和较为复杂的多样性。

从总体上看,安徽虽然建省较迟,但在这块古老而又神奇的土地上所形成的历史文化底蕴,则十分厚重,而又丰韵灵秀。

一、安徽文化产生的地理环境和人文背景安徽省域,正处在横贯全球四大文明古国的北纬30°线上下,分属暖温带向亚热带过渡的两个气候带,四季分明,季风明显,雨量适中,气候宜人。

省域内地貌多样,多山多水,山河壮丽,物产丰饶。

在远古时期,长江以北的绝大多数省域,属于淮阳古陆地质板块,江南的省域,则属于江南古陆地质板块,这两大古陆板块,都是在前震旦纪的造山运动中形成的。

安徽宿松千三吴氏

安徽宿松县境内有吴姓人口近10万之众,但又分为20支(股)。

其中千一公、千二公、千三公三个世系联系紧密,似出一源。

以千一公人数为多,主要分布在长溪山一带(柳坪乡)。

千三公世系系从江西省九江迁入,首迁太湖县花桥,后迁入宿松西乡凤车庄道字湾(今破凉镇李河村道湾组),至今有始祖墓地。

千三公支下有一万多人。

主要分布在道字湾、二郎葛岭、陈岭、陶湾、陈汉河口等地。

千三公辈系:

千万华兴,福安文隆;

仕世春邦,维国大宗;

克绍庭绪,敬尔在恭;

行成名立,永昌于松。

“千”字辈与开姓始祖泰伯公第八十一世相同。

在宿松,“绪、敬

”字辈已极少见,现多为“尔”(泰伯102代、千三22代)字辈以下。

千三公世下吴氏族人,团结和睦,勤劳智慧,名人辈出,已成为当地旺族。