宿松县民风民俗课件

- 格式:ppt

- 大小:4.17 MB

- 文档页数:53

上祭:是最为隆重的祭祀形式,属于大型祭祀活动。

其源于儒教“葬之以礼”。

旧俗老父、老母去世,在出殡的前一天举行家祭。

祭堂设在灵堂,布置庄严肃穆。

由道士或礼生(即呼礼先生)主持。

首先要设祭堂,祭堂门外书挽联,门楣上横披依被祭者性别、祭者辈份之不同而异:儿为父祭者,书“陟岵堂”;儿为母祭者,书“陟屺堂”;孙为祖父(母)祭者,为“报刘堂”;婿为岳父(母)祭者,书“渎礼堂”。

道士“扎寒衣”,用稻草在竹子一端绕成球状蒙上白布带上死者生前的帽子(女性系包头)绑在椅靠上,椅靠上套上一件生前的衣服坐位上系上生前的裙、裤。

面向灵堂放直灵棚正中,然后在祭桌与“寒衣”之间架一方桌上置一凳成台。

把长约七尺宽约尺许的白布一端放在“寒衣”座位上用托有灵牌的托盘压着,白布跨过中间的台上并压上一觚(里面插上纸旗),另一端用托盘压在祭桌上。

整个形成桥状,曰“奈河桥”。

道士做法时,每每有老年人围坐观看,若被他人看见自己的灵魂在“桥”上行走,即近期寿终。

主祭悬挂十殿阎王神像。

祭桌上面粉做的各色桃李梨等斋粑,桌腿上系着孝女送来待杀的白羊;杀羊时羊必跪望月而泣,人们认为羊食尽百草,唯独没有食过月亮上的棱罗树叶而表示遗憾。

剖开的整猪整羊趴在清明架上,身上插的全是红绿纸花。

然后呼礼先生办备哀联、祭文即《祭之以礼文》。

祭文是礼生根据亡者生平及德行操守,按固有格式撰成。

祭文又称“恸言”。

恸言分为祭词、奏乐词、赞词、荐别词等。

上祭程序按固有形式进行,开祭时,在放炮、鸣锣、奏哀乐声中,由礼生率领主祭的孝子孝孙,举哀致祭,首行陈设礼,孝子孝孙出孝帐对三牲(猪、牛、羊),祭器(盘、酒盅)行礼,祭完入孝帐稍息;次行四省礼;三行降神礼,再出孝帐,在两边行降神礼,孝子孝孙在神位前鞠躬跪下并上香、酒、茶曰:“初上香、亚上香、三上香”。

初敬爵(酒器)、亚敬爵、三敬爵、初敬茗(香茶)亚敬茗、三敬茗,引孝子孝孙入孝帐,稍息片刻;然后杀鸡取血献祭迎毛血神,即杀鸡安好神位。

宿松志第八期——宿松龙灯彩吉利话民歌第五节宿松龙灯彩(7)1、开门彩(大门外1)黄龙头上一点金,哈,老板开门接我灯,唉。

老者开门多福寿,哈,少者开门多儿孙,唉。

学生开门登金榜,哈,姑娘开门受皇恩。

唉。

左手开门金鸡叫,哈,右手开门凤凰啼。

唉。

金鸡叫,凤凰啼,哈,正是老板发财时,唉。

注:玩龙灯是宿松一大习俗。

多为节日尤以春节或重大庆典为增添喜庆而进行的一种民间娱乐活动。

玩龙灯的时候,所到之处,必须针对不同的对象喊唱一些不同的吉祥之语,由挚掌龙头的人喊唱,后面的众人声声附和多只和“哈”、“唉”二字。

谓之“掌彩”、“划彩”或“掌龙灯彩”。

龙头掌彩人所喊的吉祥语,就叫“龙灯彩”。

龙灯彩又细分为:开门彩,进屋彩,老屋(多为祖宗堂厅)彩,新屋彩,剪龙须彩和撞龙彩等形式。

2、开门彩(大门外2)(领)龙灯龙神哪!(和)哈!(领)放炮开门呐!(和)哈!(领)前头一对金童子啊!(和)哈!(领)后头一对子金童子呐!(和)哈!(领)老板开门多福寿哇!(和)哈!(领)老板娘开门多儿孙呐!(和)哈!(领)少爷开门登金榜啊!(和)哈!(领)少奶奶开门受皇恩呐!(和)哈!……3、进屋彩龙灯来着喜洋洋,哈,我今送福到府堂。

唉;一送老者多福寿,哈,二送少者多子孙,唉;三送学生登金榜,哈,四送姑娘受皇恩,唉,五送五谷仓仓满,哈;六送六畜圈圈盈;唉;七送七星高高照,哈,八送骡马一群群,唉;九送村中家家乐,哈,十送民间户户春,唉;自从今日游龙后,哈,年年安康享太平,唉;扭转龙头,调转龙身,哈,嘻嘻喊喊,我龙动身,唉。

4、老屋彩龙灯来着喜洋洋,哈,天宫赐福到高堂,唉。

上有天宫来赐福,哈,下有金玉到府堂,唉;左看财源滚滚,哈,右看福寿安康,唉;三月桃花浪,哈,四月插田忙,唉,五月端阳龙船渡,哈,六月荷花开满塘,唉;七月莲蓬结硕果,哈,八月桂花飘清香,唉;九月菊花金光闪,哈,十月举子下科场,唉;一篇文章如流水,哈,两篇文章见君王,唉,君王一见龙颜悦,哈,御笔亲点状元郎,唉;状元打马游街过,哈,百姓两边闹洋洋,唉;自从今日游龙后,哈,荣华富贵如天长,唉。

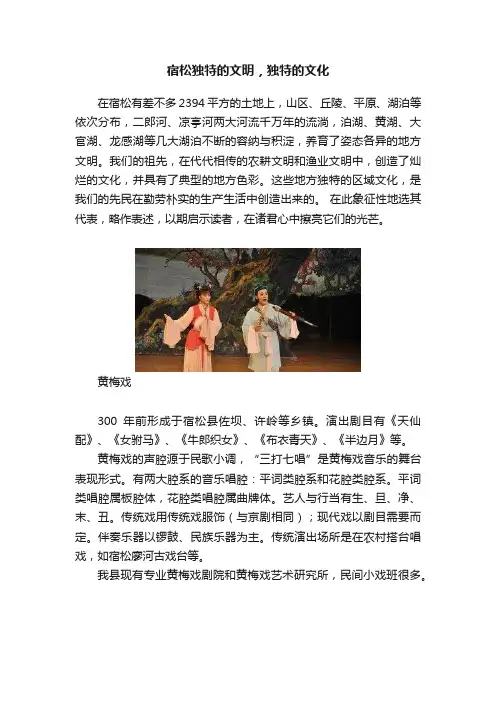

宿松独特的文明,独特的文化在宿松有差不多2394平方的土地上,山区、丘陵、平原、湖泊等依次分布,二郎河、凉亭河两大河流千万年的流淌,泊湖、黄湖、大官湖、龙感湖等几大湖泊不断的容纳与积淀,养育了姿态各异的地方文明。

我们的祖先,在代代相传的农耕文明和渔业文明中,创造了灿烂的文化,并具有了典型的地方色彩。

这些地方独特的区域文化,是我们的先民在勤劳朴实的生产生活中创造出来的。

在此象征性地选其代表,略作表述,以期启示读者,在诸君心中擦亮它们的光芒。

黄梅戏300年前形成于宿松县佐坝、许岭等乡镇。

演出剧目有《天仙配》、《女驸马》、《牛郎织女》、《布衣青天》、《半边月》等。

黄梅戏的声腔源于民歌小调,“三打七唱”是黄梅戏音乐的舞台表现形式。

有两大腔系的音乐唱腔:平词类腔系和花腔类腔系。

平词类唱腔属板腔体,花腔类唱腔属曲牌体。

艺人与行当有生、旦、净、末、丑。

传统戏用传统戏服饰(与京剧相同);现代戏以剧目需要而定。

伴奏乐器以锣鼓、民族乐器为主。

传统演出场所是在农村搭台唱戏,如宿松廖河古戏台等。

我县现有专业黄梅戏剧院和黄梅戏艺术研究所,民间小戏班很多。

文南词文南词是流行于皖、鄂、赣三省交界地区的地方戏曲剧种,又名文词腔、文曲戏,形成有300多年的历史,早于采茶戏和黄梅戏。

文南词以宿松为中心,在长江中下游一带流传甚广。

演出剧目有《妇孺迷恋文南词》、《浪子抛球》、《卖茅柴》、《纳蓑衣》、《秋江》、《卖杂货》、《卖草墩》、《纺线纱》、《做渔网》、《苏文表借衣》、《点药》、《抛球舞》等。

伴奏乐器有二胡、高胡、竹笛、月琴、琵琶、三弦、中胡、大(低)胡、唢呐、扬琴、大提琴、小提琴、单簧管、双簧管、堂鼓、道钹、手锣、马锣、木鱼、广东板、碰铃、大筛锣等。

文南词最初传入我县佐坝乡、许岭等地,以文词腔为主,先与灯会歌舞、民间音乐相结合,后在饶河调、黄梅戏的影响下,由田头地角、街头巷尾的坐唱发展成戏曲形式。

后由宿松艺人组织戏班,常年在乡间演出。

宿松农村的端午节中华传统文化的三大节日:春节、端午节、中秋节,也是宿松传统文化的三大节日。

其它节日或者沒有这三个节日悠久,或者没有这三个节日隆重,或者有其局限的范围和意义。

只有这三个节日,在农村早已深入到每一个家庭,深入到每一个人的心中。

端午节,我们不说它的起源,什么屈原呀,汩罗江呀,龙舟呀等等。

只说一说宿松人端午节的过法。

一、包粽子宿松人,端午节喜欢包粽子。

妇女们早早地在村子边剪来粽箬,洗净家里的糯米、香豆,再买一些蜜枣、瘦肉……等等。

为了就功夫,提前一天、二天、三天甚至四天包粽子的都有。

包粽子的材料各不相同,包粽子的手法也多才多艺。

包出的粽子形状多姿多彩,口味也是各有风味。

二、做发粑以前物资少,不象现在超市里的礼品应有尽有。

那时的妇女端午节走娘家,实在没有什么东西可拿。

幸好端午前小麦都收获了,妇女们只好轧点小麦粉,用糕却(一种自制的酵母)做酵母,蒸一些发粑,当作礼品拿回娘家去。

这种做法被农村妇女普遍使用,普普通通的发耙,被视为珍宝。

现在礼品丰富了,农村人依旧喜欢做点发粑。

发粑,谐音发吧。

三、插艾和蒲端午这一天,农村人家喜欢插上新鲜的艾草和菖蒲。

据说新鲜的艾草可以除阴邪之气,可以除病毒蚊虫。

四、做皮蛋端午节,也是农村妇女发挥聪明才智的节日,她们买来一些皮蛋剂,用土鸡蛋做起皮蛋来。

五、女走娘家已结婚的夫妻,平时忙不回娘家,不走岳母家没有关系,端午节这天是一定要去的。

要带上礼品,而且要带上给伯叔婶娘的礼品。

做六、未婚对象互走端午节这天,未结婚的年轻对象,男方要带礼物去女方家,女方也要跟随男的走一趟男方家。

七、行节一些确定接儿媳的人家,端午节是要行节的。

以前一般400饼子四百粑(也有600或800的,看女方亲戚多少而定,要保证女方家能散遍其所有的亲戚朋友。

现在行节的礼品不是以前的这些了,大多以红包为主,配以时尚的礼品了。

端午时节,虽然农村的农活很忙,但这一天,路上人流不断,街上生意兴隆。

人们放下所有的农活,妇女带着孩子走娘家;儿子在外地的,父亲或母亲替儿子走岳母家。

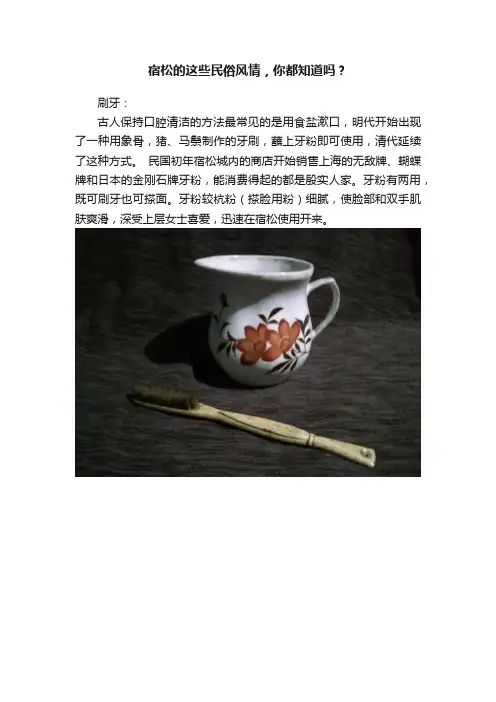

宿松的这些民俗风情,你都知道吗?刷牙:古人保持口腔清洁的方法最常见的是用食盐漱口,明代开始出现了一种用象骨,猪、马鬃制作的牙刷,蘸上牙粉即可使用,清代延续了这种方式。

民国初年宿松城内的商店开始销售上海的无敌牌、蝴蝶牌和日本的金刚石牌牙粉,能消费得起的都是殷实人家。

牙粉有两用,既可刷牙也可搽面。

牙粉较杭粉(搽脸用粉)细腻,使脸部和双手肌肤爽滑,深受上层女士喜爱,迅速在宿松使用开来。

宿松挑花:挑花绣朵由此可,十指尖尖真难过--这是皖西南妇女对挑花和绣花的感叹。

提到挑花很多人会想到黄梅挑花和望江挑花,殊不知曾经还有一支养在深闺之中的挑花。

在皖鄂交界处挑花主要流行在今天的望江鸦滩、麦元和黄梅的蔡山、新开、孔垅等地。

据近年采访、搜集实物考证得出宿松挑花技艺旧时应流行于木梓、千岭、九姑一带,无独有偶,挑花的流行区域皆在望、黄、宿三地的产棉区。

表面上挑花技艺是以几个小岛的形式而各自存在,其实它们紧密相连,甚至波即整个淮河和长江流域,生命力极强。

挑花没有绣花烦琐,人们总结了一句话:“挑花如补片,绣花难配线”。

由于挑花工艺相对简单,因此昔日宿松的挑花在生活中无处不在,头巾、衣裳(衣领、袖口、裤边俗称滚边)、抹胸、围裙、搭背袜、衬膝上皆有。

宿松挑花(如上图)是用黑或青线在单色如:净(白)、藕红、豇青的家机布上以十字交叉针法挑制成的一种刺绣。

技法程式化,常见的针脚有X字形(今被广泛运用称“十字绣”)和—字形(今称平线绣)两种。

它包括团花、边花、角花、填心花等;表现手法简练、高度夸张变形、几何化;描绘的对象有龙凤、花鸟、人兽、鱼虫、器具等;反映的内容有吉祥富贵的婚嫁、娱乐、戏曲故事等等。

更多以谐音如两枚铜钱为图案的叫福寿双全、一枚铜钱一只蝙蝠的叫作福在眼前。

直至上世纪六、七十年代望、黄两县仍有挑花女在挑花,今天两者都已列入非遗并且走向世界。

宿松挑花在上世纪三四十年代就无人问津,所以宿松挑花技艺在解放后迅速消亡。

宿松风俗之定亲:定亲,即再次正式把婚事确定下来。

宿松方言习俗(一)从宿松已发现的野人寨、一天门、黄鳝嘴等九处,早在五千年之前的新石器时代的古文化遗址证明,在宿松早就有先民们在这块土地上繁衍生息,拓土劳作,这些原始的土著居民的语言,就是宿松方言的发脉源头。

宿松地处皖鄂三者交汇处,历史上这里曾是吴头楚尾的最前沿的边缘地带,又因为长江水道和古驿道的交通便利,带来了人员交往的频繁,加之尤其是宋元明清各朝社会的大动荡,形成了人口的大流通,并且随着中原文化的南移,吴楚文化的交融,各种语言语音逐步渗透并溶入了古老宿松的方言之中,不断拓展和丰富了原有的方言,年长月久形成了新的独特的地域语言。

方言词例句许庠咔一一物名,一种长在人体皮肤上的小水泡。

此一名词由名词许(水)、形容词庠和动作词咔三个单词组合而成,十分奇特、新颖。

阔一一1、指宽、很宽的意思;2、指显赫、有地位、含炫耀之意:如:一一人很阔,很阔气;一一人喜欢摆阔气,摆阔。

作几(嘴〕一一1、本意是把嘴作合成圆形;2、相互串通隐密告之,统一说法和做法的行为:作嘣一一指用嘴亲吻对方的嘴、脸或手等部位的行为。

哈泡一1、有意形容和夸大事实;2、跟着起哄,助势助威;3、指巴结和奉承权势者,如某人喜欢哈领导的泡。

哈鸾泡一1、形容哈很大的泡,意即说大话。

如一一人尽是哈些鸾泡;2、指责他人为讨好和取得信任,喜欢跟着领导和势力者转,有巴结之意;也有指特定人的,形容人的不良本性。

搂鸾泡一一喻喜欢出风头的人,头脑简单、不假思索,跟在他人屁股后面起哄。

搭边腔一一一指喜欢搭话,带贬意、含讽刺,也有附带之意。

搭否腔一一指不经考虑,随便随意。

含不负责任,有无所谓之意。

塔会一一一过一会、稍等待。

傲到.一一忍住、坚持之意。

鸾弹洋腔一一喻傲慢不负责任,说些难听难懂无正题之话,带贬意。

鸾指男阴。

尖头梆、尖匹头一一形容小气不大方。

一面粘一一密密麻麻,到处都是,与方言“浠(撒)得门天星'意近。

缠面糊——1、干佔别人的便宜,如一一人喜欢面糊;2、指男女之间保持的婚外情感关系.以达性爱目的。

宿松地处皖鄂赣三省八县交界之地,文化风俗虽与相邻县市亙有影响,但多种风俗还是自成体系的.域内传承的这些文化风俗,用现代人的眼光来看既有精华也有糟粕,但我想它无论是精华还是糟粕,能形成千年风俗并得以传承下来就是我们宿松的文化,这些文化虽然再不能完全指导邑人的生活,但在民间还是有选择性地继承着.退一步来说,这些文化风俗对社会影响式微了,我想把它作为文化化石来保存也是必要的,基于此,特将宿松风俗之婚俗记述如下:三媒 :某家女儿大了,该找婆家了,亲戚家的年长者(有点活动能力的人)在女方父母的授意下,物色在他(她)们生活圈子里的年轻小伙子,调查其家庭生活环境,经济状况,父母做到心中有数.如有中意的,女方家庭一般不会主动托人向男方家提亲.充其量是暗示某位熟悉男方家的年长者,向男方的亲朋长者轻描淡写地提一下,男方家如有意,便由男方家委托他的亲朋长者邀约女方的亲朋长者,带着男青年一起上女方家提亲(男方家如看中某女,提亲程序也同上).这双方的亲朋长者就是后来这对婚姻的两个媒人.女方家如有旁系至亲比较有地位,在女儿出家前再委派他为"座媒",以彰显女方家的社会地位和对这对新人婚事的重视.男女双方的亲朋长者加上女方尊贵亲朋,这即是"三媒".当今社会,男女婚姻自由,自谈恋爱,水到渠成时,男方家指定一位媒人,带着一般礼物亲自上女方家定婚,表示两家愿结秦晋之好,并商定迎亲细节.此时女方家指定一位媒人作陪,以表对男方家的尊重和对这桩婚事的重视.看家:媒人到女方家提亲,代表男家向女家求婚,得到女家应允后,女家便挽留媒人吃一顿便饭.席间商定某日女方的女眷(如女青年的母亲.伯母.婶母.嫂嫂.巳婚姐姐等)到男方家去"看家".先时女儿是不同行的,现如今婚姻自由了,借此机会,让女青年自已亲眼见见男方家的生活条件和环境,最后由女青年自已作决断,(一般约定女方同意就在男方家吃饭,反之则以"回家商量"为托词不吃饭,很快返回.)双方同意了,男方家以酒席款待女方家来客,席间少不了憧景美好的未来,女青年便改口称男方父母为爸妈,男青年改称女方父母为"外父.外母"(现受社会环境影响,也叫爸妈了).当女方喊男方父母长辈兄嫂等亲属时,喊到谁谁就要将事先准备好的红包给女青年,(这红包个数显示了这个家庭成员的多少和这个家庭在家族中的地位,父母给红包或给金银首饰,代表了这个家庭的经济状况和康概与否).女方家人返回时,都要打发布料和袜子(如今是包红包代替,主亲多则千元.五佰,次亲少则二佰以上).这样一来,这桩婚事得到了两个家庭和两个青年的认可了.认亲:女方看家后,男方家就要开始筹备认亲了,首先委托媒人了解一下女方家有些什么近亲属,有多少户,要办些什么认亲礼物,此时女方家一般要求不高,只提出给长辈送点冰糖和猪肉,远房亲戚就不送了,认亲这天小青年在媒人的陪同下来到女方家,但这天,女方家还是以一般礼节接待新女婿,中午吃饭只请房族内德高望重的长者作陪.认亲后,男女青年就可以名正言顺地经常来往了."驮提篮":(送节礼.驮,扛的意思.提篮是指装满礼物的篮子)有些小青年提婚时年龄未达法定年龄,或虽达法定年龄,由于女青年的哥或姐尚未完婚等等原因,这就需要过几年才能结婚,在结婚前每逢端午.中秋.春节都要按认亲时的送礼规格,男家给女家送节礼,戏称"驮提篮,"旧时娃娃亲要砣十几年的提篮.现时,这礼节还是不能少的,如男方家儿子外出打工,则由父亲代子送礼上女方家.上门:可是大事了,时间一般定在三节(端午.中秋.春节)中的某一节.事前,媒人再次到女家征询送礼细节,如亲房有几家,远近亲戚有多少家,只要是女家平时礼尚往来过的亲朋好友都要送礼物,一般送肉,糖,饼子,糯米粑(现在还加了酒),远亲礼品数量少些,近亲礼品数量多些.女婿到了门口,要放炮仗迎接,摆糕饼茶(喝茶时摆放些糕点水果之类的小食品在桌上),烧面茶(饭前用煎鸡蛋,肉沫下面条)给女婿吃,媒人跟房族长者陪吃.开席了,女婿是贵宾坐首席(进大门,靠座墙的桌子,右(东)边上首为首席.),这是女婿在岳父家礼数上最受尊重的一次,同桌不管你年龄再大,辈份和地位再高,都要让女婿坐首席.并在喝酒时接受大家的敬酒和祝福.次日以后几天女婿还要接受近亲们的邀请,每天早飧和中飨轮流到他们家赴宴,(晚上按习俗是不能宴宾客的,现在人们的生活节奏快了有些人开始破此习俗了).近亲完成宴请女婿后,岳父母家就要办送婿酒,戏称"初屁股酒"(初,宿松方言音,意指蹲下双手从下往上用力,"初屁股"戏称赶人走),席间一般再大酒量的女婿都会喝醉的,其用意明是试女婿的酒量,实是堵女婿将来吹牛之嘴(在岳父家没喝醉酒),其中有将新女婿开玩笑的意思.通过上门这套礼仪后,男青年就是女方家正式女婿了.催节:上门礼品分送女家各位亲朋好友是为了告诉他(她)们,某女已许了婆家,催节礼品分送各亲朋好友是为了通知他(她)们某女将在年内要出嫁了.催节礼品规格一般是按上门礼品规格办,端午要送小麦粑,粽子,折扇,羽毛扇.如在中秋送催节礼将小麦粑换成麻饼,粽子换成糯米粑,扇子就免了.糖,肉,酒也还是要送的.女方家庭对女婿接待规格就降低了,就不再以"香尽酒"席招待了,但酒席也很丰盛,只差"三圆"和上菜的方式而巳.催节还有一项重要程序在其中,名曰"送日子".这就是男方根据男女两青年的生辰八字请人择的迎娶某女的良辰吉日以固定格式在红纸上写好,并在同一张纸上附写吉祥诗句,此红纸和礼金再用丝绸被面包好与其它礼品一起送到女方家,女方家在分送礼品时顺便告诉亲朋好友,意即请准备你到时该送的祝贺礼物(如近亲要送棉被就必须提前准备).礼金的多少要看男方家庭情况,如兄弟多,女方就要求多些,其意是为女儿多争一些男方家的财产,反之,娘家人就会处处精打细算,尽量节约行事.如将上门,催节两次送的礼物只送一次,送水礼(上述食品酒类礼物)的实物用现金折合,娘家将这纯礼金全部置成嫁装以待女儿出嫁时以实物返回.办嫁装:女方家收了礼金后,一般专款专用于购嫁装,殷实的人家,办的大件有挂衣柜,桌椅.沙发.茶几.办公桌椅.电视机.DVD.音响,洗衣机.冰箱.摩托车.连牙膏牙刷生活曰用品等一应办全,旧社会称"全副嫁装".男方家新房内只办一张床.也有一些人家是尽礼金使用,在一些大件中挑几件,不赔钱嫁女.辞家礼:女儿出嫁的前三天,男方将向女方家行辞家礼,礼物有猪肉一边,酒一坛(俗称边猪坛酒,现如今是根据女方家酒席的桌数而定酒肉的数量),鱼,大红喜烛,鞭炮,香烟,烟脂花粉,香脂(搽脸化装品,送女眷用),总之女方家办酒席用的食品和消费品男方家都要备齐送到.还有两项文字礼是不能少的,即男方家要给女方家的家庭主要成员写大红请贴外套红包皮,邀请他(她)们到男方家参加婚礼,实际上女方家一般只派女儿的兄弟送姐妹到婆家,其他人是不会去的.媒人请贴要专写.哭嫁:旧时有哭嫁的习俗,一般在女儿出嫁前三天,每晚母亲就要哭几句吉祥话语,临嫁前一天晚上家族内近亲的叔伯母姑嫂弟媳等女眷都参加哭嫁,哭的内容有吉祥语,女儿经类的教育语言.女儿也参与哭嫁,哭的是劝慰父母,感恩念情的内容.如今在山区和较落后的乡村还有哭嫁的现象,而一般读书识礼和走南闯北的人家就不沿此习,仅仅在女儿上车时眼含热泪,语带恋情.起程:这天男方家请长辈和三位媒人陪同新郎,率挑抬嫁装(现在都是用汽车装运)的小伙子一行双数若干人,不管路程再远在十二点以前一定要赶到女方家, 女方家鸣炮迎接,派专人负责招待男方来客.新郎哥向女家亲友敬烟,中午饭是香尽酒招待亲友和男方来人,席间新郎哥要逐个向亲友敬双烟,新娘跟兄弟在一碗饭里分饭吃,名曰"吃分家饭",饭后,有好作乐的男女用红墨水之类的红颜料搽抹到迎亲的男方来客的脸上,名曰红红火火(此陋习不是每个村子都如此做),散席后,男方长辈向女方父母提出起程要求,女方家族的女眷们哭嫁时突起(到女儿上车后方止),小伙子将嫁装搬到大门内,有锁匙的箱柜由新娘的哥哥或弟弟跨着门坎逐一加锁,钥匙在新娘动身前交给她, 锁好后,男方家来人在大门外接嫁装,有些地方要求男方家每接一样必须以物件名称为题作诗一首或说两句顺口溜,否则,不让这件嫁装出门,一般男家都是有备而来,否则就出洋相. 待嫁装全部搬上车后,女家便在闺房内点燃鞭炮在前面引路,新娘穿上哥哥或弟弟的鞋(意即女儿不沾娘家地上灰尘),在两位牵娘的搀扶下到点了大红喜烛的祖堂对着祖宗牌位跪拜,向祖宗辞行,然后,换上嫁鞋,由其兄弟背上香车(旧时是轿或独轮车),在一阵鞭炮响起后,香车可以动身,但能否动身这就要看男家专门敬烟的人礼数是否周全,领队的长辈口才和智慧,能否说动大家暂时放下对出嫁女儿的恋恋不舍之情,否则香车就迟迟难动身,非请动女家族中长老出面说情不可,香车才能动身.请客:香车即将动身前,男家长辈将邀请女家家庭主要成员登接娘家人的专用车,一番客套后,女方家将派女儿的哥哥或兄弟或叔伯随座媒人一起赴男方家.娶亲:新娘到婆家门口,男方家礼炮齐鸣,两位牵娘(即伴娘,任此者,必须夫妇同在,既有儿又有女,能说会道,家庭有一定的声望者才可胜任.)将新娘在车内搀出,到堂屋(或姓氏宗堂)祖宗灵位前拜天地后直接进洞房,至于拜父母,夫妻对拜宿松乡下无此礼.晚上,有闹新房的习俗.晚上,在宴请男方家亲友的同时,设专席宴请女方家的来客,派长者或有身份地位者相陪,旧时此席应安排在次日中午,现今人们时间观念强了,所以改在当晚.次曰早上,设两主席位,一是媒人坐首席,另是新娘坐首席,名阅"待媒年酒"和"新嫂酒" .席散时有些村子也有抹红黑脸的陋习.赏花被,赏花衣,新娘在第二天早晨,要从在娘家带来的衣被中选些送给婆家的女眷,以感谢她们为自己婚事而付出的辛勤劳动.回贈"看家"时女眷们的礼金.回状元门:旧时规定女儿出嫁后必须满一个月后才能回娘家,解放后,人们思想进步了,认为此习不近人情,后改为婚后三天(连出嫁日在内)小夫妻一起回女儿娘家,三天意即三元,故曰:"回状元门".送满月油:女儿已出嫁了,父母心中常思念,不知女儿在婆家生活怎样,父亲便以送搽头发的油的名义到女儿家看看,送的东西有,瓷质油壶一把,本来应在壶内装上菜油(古时女人是用菜油搽头发),由于携带不便就在壶内放些小钱,意思是让女儿自己去买油.另外送做女工的剪刀,夹鞋样的书页,针线,绣花的丝线,装这些东西的藤制鞋考.食物之类的礼物有挂面条,糯米粑或小麦粑等.男家以香荩酒席接待亲家第一次上门.催生礼:女儿怀孕九个月了,娘家父母为了女儿在生产时食物(营养品)不至缺乏,便将准备的红糖,芝麻,小麦面条等月子食物送到女儿婆家,另外还送些糯米粑或小麦粑,男方家将此分送亲友,告之儿媳即将生产的喜讯.报喜:女儿生产了,当天女婿就备办些礼物送到岳母家,吿诉女儿的二老双亲,女方家将礼物分送给家族中的亲房姑内.约定时日赴男方家"送粥米".送粥米(送三朝礼):送礼时间一般定在小孩出生的第三天(名曰"三朝").这天,女方家二老双亲带上前些日子为小外孙购置的毛衫衣服内外几套,摇窝,推轿及小玩具,用鸡笼装着一对鸡,用礼篮盛上女儿月子里要吃的营养品,在家族内的亲房姑内陪同下前往男方家"送粥米",做"家公"和"家婆"了.到此,男女婚嫁的全部程序已走完,后来就是这对男女自己做"公婆",做"外父","外母",做"爷爷","奶奶","家公","家婆"了.而这对小夫妻的双方父母也行将就木了.。

宿松县省级非遗许岭灯会宿松县许岭灯会是一种独特的灯会,它是一种汉族民俗文化艺术表现形式,既是一种汉族民俗舞蹈,又汇集了汉族民间竹编艺术、焊接扎彩艺术、民间杂技艺术、脸谱艺术、民乐演奏艺术、剪纸艺术、彩绘艺术、戏剧艺术和神话传说于一体的民间艺术,玩的是灯,妆的是戏,演的是舞,讲的是礼,唱的是歌,如:龙灯、花灯、牌灯、台阁、秋干、断丝炫锣鼓、高跷、大头灯、腰鼓灯等,距今已有一百八十余年历史。

许岭灯会传统上采用彩装游走的方式,走一程,演一场。

表演时各个灯班同步起舞弹唱,场面十分壮观。

一般大型灯会,出灯方阵有十多个,演职人员近千人,参与群众达十万。

在这庞大的演出阵容中,最有特色的是台阁、秋千和东乡断丝弦三个灯组。

台阁灯形同方阵,底下有滚动轮,上方4米高处端坐一小孩;秋千灯则形同风车,这两种灯属故事灯,可根据需要而选择不同寓意的故事和人物;“东乡断丝弦”组灯时,敲击、拉弦可倾其所有,参与的艺人越多,越能彰显灯会的热烈气氛。

2013年5月,被安徽省人民政府列入第四批安徽省非物质文化遗保护名录。

秋千仙女下凡狮子舞莲湘舞台阁双蚌戏鹭荷花灯叶剑飞是许岭灯会第四代传承人。

每一届灯会中的花灯、高跷、畜牧彩车、双蚌戏鹭、台阁、秋千、金狮接福、双龙夺珠等均出自他之手,一个个道具形象逼真,各种装扮惟妙惟肖。

2019年4月,叶剑飞被命名为第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人叶剑飞传承人每星期五下午,到许岭镇乡村学校少年宫,义务教孩子们剪纸、彩扎等技艺,他一边讲解一边手把手指导,让孩子们在动手的过程中提升实践操作能力和想象力,感受艺术之美,同时让剪纸艺术得到传承和普及。

叶剑飞传承人传授技艺来源:雷鸣。

宿松民俗风情大观园第六期——《宿松锣鼓大PK》

传承宿松民俗风情,

宿松城市网在行动。

这里有上万件各种稀奇古怪的东西,

有的50年代的人曾经使用过,

有的60年代人曾经玩耍过,

有的70年代的人曾经回忆过,

有的80年代的人曾经听说过,

有的90年代人曾经听爷爷奶奶讲述过……

这里有各种各样的纸张,

有的破旧不堪。

也许你认为它一文不值,

但它却是一个时代事件的见证……

◆◆◆◆◆

系列专栏节目

《宿松民俗风情大观园》

第六期

《宿松锣鼓》

这一切,

原始地记载了当时的生活,

反映了当时的宿松民俗民情。

◆◆◆◆◆

宿松民俗专家

宿松民歌传承人司国庆

从事收藏整理工作已经十几年了

为了传承宿松民俗风情,

他付出了全部的精力和财力。

这里是宿松民俗风情大观园,

这里是宿松民俗风情博物馆。

让我们一起走进去……

宿松锣鼓简介

宿松传统音乐里打击乐有一套完整的演奏技法,俗称“锣鼓板路”。

主要是用鼓、扎板、大锣、小锣、铙钹等乐器组合成各种不同的节奏,烘托不同的情绪及气氛。

宿松传统锣鼓用处广泛,在婚丧嫁娶、做寿都可演奏。

目前,宿松境内仍有一些艺人能演奏传统锣鼓,近来在万元墩找到五位技艺精湛的艺人,分别是石先后司鼓、方志开马锣、毛艳开苏锣、周民锦大锣、毛旺开大铙

以下五个曲牌分别为:

一“幺二三”

二“三二幺”

三“八哥洗澡”

四“丝弦”

五“七点”。

【乡·俗】宿松的“七月半”,有这些本土习俗,你知道几个?今天是农历七月十五中元节(宿松俗称之为“七月半”“鬼节”)在宿松中元节有什么习俗?一起来看看中元节,宿松人俗称“七月半”,即农历七月十五日,又称为鬼节。

原为宗教节日,道教认为是日地官下降,定人间善恶,作斋醮荐福;佛教则作“孟兰盆会”以追荐祖先,说释迦牟尼的弟子目连曾设百味果,供养十方僧众,救母于倒悬之中。

后来,便衍变为民间祭祖日,家家追荐祖先亡灵。

宿松有什么习俗?中元节祭祀祖先中元节的主要活动是在午后到祖祠祭祀祖先,怀念亡灵。

不同村落不同姓氏,祭祖的时间也不相同。

备祭祖供品时,摆盘有鸡、鱼、白米饭、白酒、茶。

(图片来源于网络)烧纸钱烧纸的含义:烧纸指供人焚化以敬鬼神的纸钱,亦作“烧纸钱”。

有些地方叫化宝,烧纸钱的目的就是为了祭祀祖先神灵,祈求保佑。

而烧纸钱的对象大致分为三种:一为献给佛祖仙神,一般选取洁净的户外场所烧纸;二给祖先亲人,在家附近的十字路口烧纸就可以;三给阴灵游魂,在河边或者是给祖先烧纸之前进行。

烧纸的时间中元节是传统的祭祀节日,但是因为每个地方的文化习俗不一样,所以祭祀的方式也有所区别。

一般是在七月十四日这天傍晚在河边烧纸,上几柱香,有的还要弄些饭食之类。

从傍晚五点半开始,即有人开始活动,一直到深夜。

因此,这一晚几乎都笼罩在烟气之中,呛鼻呛眼。

烧纸的步骤:一、买纸钱的时候要铺开将100元真钱压在上面,从右至左,从上至下,把整张纸铺满。

二、叠好烧纸,一刀烧纸分成七八份,分别以对角线折两次,叠起来烧会很方便。

三、烧纸钱要在地上先画个圈,不要把自己圈进来,西北角留个口方便亲人来拿钱。

四、烧纸钱的时候念一下谁谁谁来给你送钱了,这样亲人才会知道是谁才能保佑你。

五、在烧纸钱纸钱最好能用防风的打火机和棍子,可以拔起压在下面烧不到的纸钱,注意棍子用完之后不要带回家。

六、最后一定要烧完才能走,既能防止火灾又能防止一些被风吹走的之前被其他人捡走惹怒亲人。

安徽宿松:农村传统节日和民俗风俗——结拜

拜干爹

结拜习俗在宿松由来已久,也很盛行。

结拜有结拜兄弟、结拜姊妹等。

民间认干爹、干妈(俗称“契爷”“亲娘”),认干儿、干女等也属结拜。

结拜不分地域、种族、姓氏。

结拜的目的在于:一是图热闹。

体现温馨与亲情,以达到精神上的寄托、心理上的平衡,它不是一种实质性的亲属关系,但从字义上讲,它象征性地带有亲属关系的性质。

二是“镇凶压邪”。

传言根据命相,有人命里“犯煞星或不健旺(健康)”,需结拜一个兄(弟)或姐(妹),这样就可逢凶化吉,免去灾难。

在宿松如为无儿无女户,旧时多采取由房族“过继”承香火,但同时有结拜义子和义女的,这样的义子和义女如同亲生儿女,并大多享有继承权,而一般的干儿、干女没有这些权利。

旧时认干爸、干妈,俗称契爷、亲娘,很多还要跪着磕三个响头,宿松也因此流行“契爷、亲娘不好叫,衣服鞋袜要两套”的打发习俗,每逢过节干儿、干女也要到干爸、干妈家走走。

宿松人的中秋习俗,你见过有哪些?宿松是个民俗风情很深厚的地方,宿松文化、历史、习俗都比较独特。

时间过得真快,中秋节马上要来了,宿松的伙伴们都准备好要过节了吗?每年农历八月十五的中秋节又称为团圆节,表示要团员团聚在一起。

几乎每个地方习俗都是在中秋佳节赏月,吃月饼、猜灯谜等等,而在宿松,这也是一个独特的节日,远在他乡的游子们也都回家团聚了,小鱼也准备回家了,我们宿松人都有哪些约定俗成的传统呢?团圆饭:中秋节又称团圆节,宿松人最重视的三节之一。

三世同堂、四世同堂在宿松是很常见的,所以一顿团圆饭必不可少的。

饭桌上原先都是有讲究菜色,像藕盒,有寄托团圆的意思,与月饼有其曲同工之妙。

条件好一点的人家,螃蟹也是饭桌上的必备菜。

荤菜的话,鸭子是必不可少的,鸭子有肥美之意。

月饼:宿松人过中秋节,无论是自家吃团圆饭还是串亲戚送礼,送月饼礼盒是一定要有的。

纵使真正喜爱吃月饼的人并不在多数,但月饼是一定要有的,也是一定会吃的。

如今更加注重口感,所以月饼也越来越高档。

赏月:小鱼小时候过中秋节,都是和爷爷奶奶一起过,吃完团圆饭,必定是要搬个竹塌去外面看看月亮,聊聊天。

据说赏月这一习俗是源自于古代齐国丑女无盐,幼年时曾虔诚拜月,长大后,以超群品德入宫,但未被宠幸。

某年八月十五赏月,天子在月光下见到她,觉得她美丽出众,后立她为皇后,中秋拜月由此而来。

猜灯谜:幼时中秋节一到,集市里挂着许多灯笼,人们都聚集在一起,猜灯笼身上写的谜语,有时候碰到商家活动,灯谜猜中了还会有奖品。

因为是大多数年轻男女喜爱的活动,同时在这些活动上也传出爱情佳话,因此中秋猜灯谜也被衍生成了一种男女相恋的形式。

这些都是宿松人过中秋节最常见的习俗,原来还有一些由于繁琐而被省去的习俗。

比如中秋节的时候,桂花酒也是必备品,讲究的人家会提前酿好桂花酒等亲人回来一起喝。

还有比如燃灯、玩兔儿爷等等,都在一代一代的节日缩减中被省去,但是过节的意义终究是在于阖家团圆,所以习俗被省去也并不妨碍一家人的感情维系。