西南地区石漠化的危害和治理

- 格式:pptx

- 大小:2.98 MB

- 文档页数:24

贵州石漠化的治理措施引言贵州是中国西南地区的一个省份,其地理特点是山多、地质复杂。

由于长期的不合理人类活动,加上天然条件的限制,导致贵州的石漠化问题严重。

石漠化是指由于土地退化和人类活动造成的石质地表的覆盖,严重影响了土地的生产力和生态环境。

为了解决这一问题,贵州采取了一系列的治理措施。

治理措施政府引导和政策支持为了解决贵州石漠化问题,政府制定了一系列的政策措施来引导和支持相关的治理工作。

政府鼓励农民进行石漠化治理,并提供相应的资金支持和补贴。

政府也成立了专门的机构来负责石漠化治理工作,并建立了一套完善的管理体系和监测体系。

植被恢复植被恢复是治理石漠化的重要措施之一。

贵州政府通过在受石漠化影响较为严重的区域进行植树造林和草场恢复,来提高土地的覆被率和保护性绿地面积。

植被恢复不仅可以改善土壤结构和水文环境,还可以提供更多的生态系统服务,如保护水源、减少土壤侵蚀等。

水土保持工程贵州采取了一系列的水土保持工程来防止石漠化的进一步蔓延。

这些工程包括修建防护林带、建设护坡和隔离区、修建沟渠等。

这些工程可以有效地遏制水土流失,保护土壤,减轻石漠化的程度。

教育和培训为了提高农民的石漠化治理意识和技能,贵州开展了一系列的教育和培训活动。

农民通过参与这些活动,学习到了如何进行有效的石漠化治理,掌握了相应的技能和知识。

这些教育和培训活动不仅提高了农民的技术水平,还增强了他们的环境保护意识。

科研和技术创新贵州还积极推进科研和技术创新,通过引入先进的技术和理念,来提高石漠化治理的效果和质量。

科研机构与地方政府合作,共同开展石漠化治理相关的研究,并通过实践将成果转化为实际行动,有效地推动了石漠化治理工作的增效和提质。

合作与交流贵州还积极开展国际合作和交流,借鉴国外先进治理石漠化的经验和方法。

通过与其他国家和国际组织的交流与合作,贵州能够更全面地了解石漠化治理的最新进展,学习先进的治理经验,并将其应用到当地的实际工作中。

结论通过政府引导和政策支持、植被恢复、水土保持工程、教育和培训、科研和技术创新以及合作与交流等一系列的治理措施,贵州取得了石漠化治理方面的显著成效。

喀斯特石漠化治理的水土保持措施与方法喀斯特地区是我国西南地区的一种特殊地质地貌,特点是地表上多为石灰岩、石膏岩等岩石,溶蚀作用明显,地下水循环不畅,河流水源缺乏。

这种地形条件导致喀斯特地区容易发生石漠化现象,即土壤流失严重,植被覆盖稀少。

石漠化对环境、农业和生态造成了严重的影响,必须采取有效的水土保持措施进行治理。

以下是喀斯特石漠化治理的一些常用方法:1. 林业措施:在喀斯特地区种植各类乔木、灌木和草本植物,尤其是一些能够适应石质土壤环境的植物。

植树造林可以增加土壤固结和水源涵养能力,减缓土壤侵蚀。

合理的林业管理措施,如定期修剪、补栽和病虫害防治等,也能够提高植被的稳定性和覆盖率。

2. 土壤保持措施:采取保护性耕作措施,如合理耕地整理、水土保持种植结构调整等,以减缓土壤侵蚀和水的流失。

还可以采用梯田、隔沟保留等技术手段来改善流域的水土保持条件。

3. 水土保持工程措施:喀斯特地区常见的水土保持工程措施有梯田、植被带和防护林等。

梯田能够减缓坡面径流速度,减少泥沙侵蚀;植被带和防护林能够增加植被覆盖率,减少水土流失。

4. 建设水库和拦河坝:由于喀斯特地区的地下水循环不畅,常常面临着水源紧缺的问题。

在治理喀斯特石漠化的过程中,可以修建水库和拦河坝来调节水资源,提供灌溉和生活用水。

5. 加强科学研究和科普宣传:喀斯特地区的水土保持问题具有复杂性和特殊性,需要加强科学研究,探索适合该地区的治理方法。

也需要进行广泛的科普宣传,提高公众的环境保护意识和水土保持意识。

喀斯特地区石漠化治理的水土保持措施与方法包括林业措施、土壤保持措施、水土保持工程措施、建设水库和拦河坝以及加强科学研究和科普宣传。

通过采取综合的治理措施,可以有效地减缓石漠化现象,保护环境和农业生产,促进喀斯特地区的可持续发展。

石质荒漠化危害

石质荒漠化可以简称石漠化,在我国主要发生在南方石灰岩地貌发育典型的地区,如云南省、广西壮族自治区、贵州省等。

那么石质荒漠化危害有哪些呢?接下来来为大家讲解下吧。

石漠化已经成为岩溶地区最大的生态问题。

石漠化严重的地方只见一片白花花的石头,看不见一块土地,有的地方甚至连沙漠都不如——因为至少沙漠里很多地方还能有些耐旱植物生长,石漠化严重地区可以说是寸草不生。

中国是世界上石漠化最为严重的国家之一,在贵州、云南、广东、广西、湖北、湖南、重庆、四川八省都有石漠化现象。

石漠化的危害

石漠化地区极易发生山洪、滑坡、泥石流,加上地下岩溶发育,导致水旱灾害频繁发生,几乎连年旱涝相伴;同时,石漠化山地岩石

裸露率高,土壤少,贮水能力低,岩层漏水性强,极易引起缺水干旱,而大雨又会导致严重水土流失。

由于水土流失严重,中国西南大部分地区缺土,一些地方还存在着工程性缺水现象。

石漠化与水土严重流失已形成恶性循环,造成的山穷、水枯、林衰、土瘦,给当地人们的生存亮起了红灯。

石漠化地区日趋恶化的脆弱生态环境制约了西南地区的发展,石漠化地区的人口问题、生存问题、能源问题,成了不容回避的问题。

关于石质荒漠化危害的知识。

(1)荒漠化是自然因素和人为因素共同作用的结果。

在荒漠化的发生、进展过程中,人类 活动常常起打算性作用。

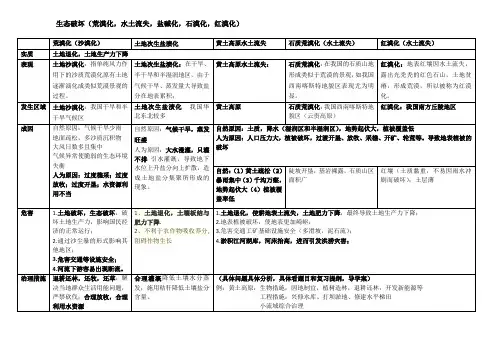

⎩第 1 讲 区域生态环境问题的预防与治理(荒漠化的防治与水土流失治理)[教材内案例]1. 荒漠化的含义荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例(1) 概念:是指由于气候变化和人类活动等因素所造成的土地退化。

⎧⎪自然缘由:风蚀和水蚀等外力作用造成的 (2)成因⎨ 土地退化⎪人为缘由:人类滥垦滥牧导致水土流失和生态环境破坏(3) 我国西北地区的荒漠化因素⎧⎪气候干旱,大风频繁,日照时间长 ①自然因素⎨土地表层风化猛烈,碎屑物质积存⎪⎩大面积地表暴露②人为因素:过度放牧、乱砍滥伐、盲目开垦等不合理的生产活动。

[特别提示]最考纲 探究线索核心素养1. 区域认知:结合区域地图,定位区域地理位 置,分析区域环境特征。

2. 综合思维:抓住区域区域存在的环境 环境特征,分析环境要 与进展问题及其 素之间的相互联系、相 产生的危害、以 互影响,分析生态问题 及有关的治理保 的成因及危害。

护措施3.人地协调观:科学合 理指导人类活动,促进 区域生态治理及可持续进展。

(2)荒漠化与荒漠是不同的概念。

荒漠化是多种缘由引起土地退化的过程,而荒漠是指植被稀疏的地表景观。

2.荒漠化的危害(1)造成巨大经济损失。

(2)造成表土暴露,供给沙尘暴形成的沙源。

(3)导致植被和地表形态破坏,使生物生产力持续下降,引发饥饿,阻碍经济社会可持续进展。

3.荒漠化的防治(1)国际行动:1994 年,联合国正式通过了《国际防治荒漠化公约》。

(2)我国西北地区荒漠化的防治①防治工程:“三北”防护林体系。

②面临问题:“边治理,边破坏”现象导致荒漠化面积连续扩大。

③防治方针:“预防为主,防治结合,综合治理”。

④具体措施:封沙禁牧、禁樵禁采、合理用水、生态移民等。

[特别提示]实现荒漠化防治的根本措施是把握人口增长,提高人口素养。

[教材外案例]水土流失的治理——以黄土高原为例1.黄土高原概况(1)范围:A.太行山以西、日月山以东、长城以南、B.秦岭以北。

道真县石漠化治理存在的问题及建议作者:肖双玲来源:《农家科技下旬刊》2019年第09期摘要:我国西南岩溶地区的石漠化问题突出,形势十分严峻,这不但加剧了岩溶地区的贫困状况,还威胁到长江和珠江中下游的生态安全,石漠化治理刻不容缓,但道真县在治理石漠化上存在一些问题从而影响治理成效,针对存在的问题提出一些建议和措施。

关键词:石漠化;治理;问题;建议石漠化即石质土地的荒漠化,是土地劣化演变的极端形式之一,是在亚热带岩溶地区降雨丰富的条件下,受人为因素的干扰,导致森林植被大量破坏,造成严重水土流失,基岩大面积裸露,地表呈现类似荒漠化现象。

我国西南岩溶地区的石漠化问题突出,形势十分严峻,这不但加剧了岩溶地区的贫困状况,还威胁到长江和珠江中下游的生态安全,石漠化治理刻不容缓,道真县地处西南地区亚热带岩溶地区,加之山高坡陡,暴雨冲刷力强,大量的水土流失导致基岩裸露,呈现“石漠化”现象,严重影响我县社会经济的发展,直接威胁着群众的基本生存条件。

治理日益严重的石漠化势在必行。

一、基本情况道真县位于贵州省最北端,东北、西北与重庆市武隆县、彭水苗族土家族自治县、南川市接壤,西南、东南与本省正安县、务川仡佬族苗族自治县交界。

地理坐标东经107°22'-107°52',北纬28°37'-29°13'。

南北长66公里,东西宽48公里,总面积2157平方公里,全县辖11镇3乡83个村(社区)及一个国级自然保护区。

道真县是贵州省石漠化面积较大的县份之一。

据调查,全县喀斯特地貌总面积1863.98km2,占全县土地总面积的86.4%,其中无石漠化土地面积667.94km2,占全县土地总面积的30.96%,占喀斯特出露面积的35.83%;潜在石漠化636.85km2,占全县土地总面积的29.52%,占喀斯特出露面积的34.17%;石漠化土地面积559.19km2,占全县土地总面积的25.92%,占喀斯特出露面积的30.0%。

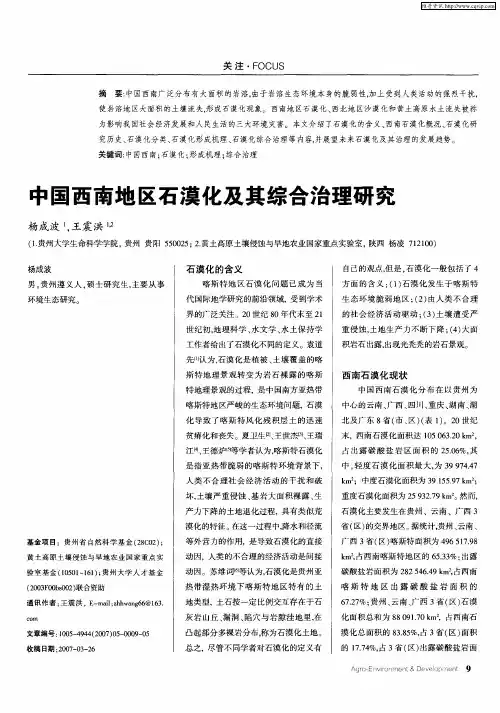

浅谈西南地区石漠化现状及其成因与防治贵州省六枝特区煤机厂子校蔡荣华 553402摘要:石漠化是生态环境恶化的顶级形态。

我国西南地区石漠化总面积已达12.96万平方公里,潜在石漠化面积123.34万平方公里。

石漠化的产生既有自然原因,如强烈的岩溶化过程;地质条件;地形、地貌因素;植被生长环境,又有人为原因,过度樵采;不和理的耕作方式;过度开垦;乱砍滥伐;乱放牧等。

主要防治措施有:(1)提高认识,加强调研。

(2)加强领导,强化责任。

(3)科学论证,深入分析。

(4)制定规划,开展专项治理。

(5)强化科技,提高治理成效。

(6)石漠化治理和群众利益相结合,实现生态、经济和社会效益相统一。

(7)完善监测体系,实施动态监测。

关键词:岩溶区;石漠化;岩溶化;综合治理0 引言我国西南岩溶区的石漠化问题已经非常严重,与西北地区的荒漠化,黄土高原的水土流失一起,被称为影响我国社会经济发展和人民生活的三大环境灾害,它作为一种特殊的脆弱环境已经引起国内外的广泛关注。

朱镕基总理在九届人大四次会议上作“关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告”中提出“推进岩溶地区石漠化综合治理”,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》进一步明确提出:“推进黔桂滇岩溶地区石漠化综合治理。

“把石漠化治理提到了国家目标的高度”。

在新的“十一五”规划纲要中,更是将石漠化地区的“保护优先,适度开发”作为西南地区的工作方针,推进石漠化地区的综合整治工程。

然而,对石漠化的确切含义、特点和成因都还缺乏比较深入的研究,石漠化形成究竟是自然原因还是人为原因?石漠化究竟有那些危害?至今人们认识还不十分清楚,这对于石漠化的综合治理非常不利,本文拟以对石漠化的定义、分布及其成因、危害、治理措施入手进行初步的探讨,已加大人们对石漠化的认识,指导石漠化的综合治理。

1 石漠化的概念石漠化[1](Rocky desertification)即石质荒漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下,受人为活动干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,基岩大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象,也是岩溶地区土地退化的极端形式,或称“石化”、“石山化”、“岩漠化”。

案例--⽯漠化的成因及治理案例6: ⽯漠化的成因及其治理——以贵州省为例⽯漠化是我国西南地区⾸要的⽣态问题,也是我国当前最为严重的三⼤⽣态问题之⼀。

严重的⼟地⽯漠化,主要是由于⼈类不合理的社会经济活动⽽造成的⽔⼟流失、植被破坏,致使⼈地⽭盾⽇益突出,进⽽影响到⼈类的⽣存发展安全。

本案例拟以贵州省为例,通过对⽯漠化成因与治理的学习,进⼀步理解⽯漠化的基本概念、形成原因、影响及其治理措施等问题。

【探索】⼟壤是⼈类⽣存的基本资源,是农业发展的重要基础。

我国以世界7%的耕地养活着世界22%的⼈⼝,⽬前粮⾷等农产品还相对充裕,但⼈地⽭盾⼗分突出,⼟地退化、⽣态环境恶化、⾃然灾害频繁对农业可持续发展的严重威胁不容忽视。

耕地⾯积以每年 5.3×105hm2速度递减,⽽⼈⼝却以每年1600万⼈的速度递增,⼈均占有耕地⾯积不断下降。

⼟壤作为满⾜⼈类享有充⾜的⾷物和清洁环境的重要物质基础,对解决⼈⼝与粮⾷、资源与环境⽭盾以及实现可持续发展都具有重要意义。

然⽽,据21世纪初调查显⽰,我国⼟地退化⾯积已达1.5~1.8×105km2,因⼲旱、冻⼟、洪涝、风沙、⽔⼟流失等⾃然灾害导致我国的中、低产⽥占总耕地⾯积的65%。

⽯漠化作为⼟地退化的⼀种典型,分布范围相对集中,影响巨⼤。

轻度地⽯漠化可使⽔⼟流失、植被减少、⼟壤肥⼒下降,重度的⽯漠化将使地表的基岩裸露、致使被破坏的⼟地难以恢复。

可见治理⽯漠化对保护⼟地安全⾄关重要!思考:1、你是怎样理解⽯漠化概念的?2、你知道为什么会形成⽯漠化现象吗?什么是⽯漠化?⽯漠化就是⽯质荒漠化,是指在热带、亚热带湿润、半湿润⽓候条件和岩溶极其发育的⾃然背景下(特别是在喀斯特脆弱⽣态环境),受⼈为活动⼲扰,使地表植被遭受破坏,导致⼟壤严重流失,基岩⼤⾯积裸露或砾⽯堆积的⼟地退化现象,也是岩溶地区⼟地退化的极端形式。

我国的⽯漠化分布相对⽐较集中,以西南地区为主,主要分布在云南、贵州、⼴西、湖南等省份。

云贵高原石漠化的治理措施1. 引言云贵高原位于中国的西南地区,是我国重要的生态屏障和水源涵养区。

然而,由于人类活动带来的过度放牧、乱砍滥伐和不合理的农业耕种方式等问题,导致了云贵高原的石漠化现象严重。

为了保护云贵高原的生态环境,采取有效的治理措施至关重要。

本文将详细探讨云贵高原石漠化的治理措施。

2. 防止进一步石漠化的措施2.1 生态修复•实施退耕还林还草政策,将农用地、草地、林地等恢复为自然植被覆盖。

•进行植被种植,引进适应高寒、干旱环境的植物,增加植被覆盖率。

•进行水土保持工程,修建护坡、引水槽、防风林等设施,减少水土流失。

2.2 合理利用土地资源•实施耕地轮作制度,避免连续种植同一作物造成的土壤退化。

•推广精细农业技术,提高农作物产量,减少农地面积占用。

•支持发展畜牧业,规范放牧行为,避免过度放牧引发植被破坏。

3. 石漠化地区的治理措施3.1 积极进行植被恢复•引进抗旱植物,如沙柳、五加科植物等,增加石漠化地区的植被覆盖。

•配置人工降雨设备,提供充足的水源,促进植物生长。

•开展种苗培育和抚育技术研究,确保植物的成活率和覆盖率。

3.2 控制土壤侵蚀•构建防风林,保护土壤表面,减少风蚀和水蚀。

•建设水土保持工程,包括梯田、水渠、地漏等设施,减少土壤流失。

•开展植被覆盖的保水保肥技术研究,提高土壤的保水保肥能力。

3.3 提高土地利用率•开展水土保持型农业技术示范,推广高效节水灌溉技术。

•支持发展旅游业和生态农业,增加石漠化地区的经济收入,减少对土地的压力。

4. 石漠化治理的成果与展望经过多年的治理,云贵高原石漠化的程度得到了有效的控制和治理。

大面积的植被恢复和土壤保持工程的实施,显著改善了云贵高原的生态环境。

然而,仍然存在一些问题需要进一步解决。

下一步,需要加大政策的支持力度,加强石漠化治理项目的投入,并加强科技研发,提高治理效果。

同时,还需要加强社会宣传,提高民众的环保意识,形成全社会共同参与治理石漠化的合力。

221BIOTECHWORLD 生物技术世界岩溶地区石漠化是我国发展需认真对待的课题。

它是在岩溶作用和人为因素相互作用下,土壤逐渐被侵蚀殆尽,地表土层严重流失,导致基岩大面积裸露呈现出荒漠化景观的土地退化过程。

由于地表植被遭受破坏,土地使用率急剧下降,造成大面积地区石漠化,继而当地生产力急剧下降,人地矛盾尖锐,水资源不能充分利用及人畜饮水困难。

岩溶石漠化问题渐渐已经成为我国首要的生态问题。

1 岩溶石漠化的形成因素及危害1.1 岩溶石漠化形成的内外因素岩溶石漠化形成的因素有三点,分别为自然因素、地质条件、人为因素。

其中人为因素是主要内因,人为因素形成的岩溶石漠化土地大约占石漠化土地总面积的75%。

由于岩溶地区普遍人口容量大,群众环保意识薄弱,大面积地区因为经济过于贫困,导致频繁开采土地资源。

不遵循自然规律,使人与自然之间关系失去平衡,导致土地石漠化。

外因包括自然因素和地质条件,其中自然因素是岩溶石漠化形成的基础条件,它易生长于气候温暖、山高坡陡、雨水富裕而集中的地方,同时其产有碳酸盐岩,其具有成土慢、易淋溶的特性,为石漠化形成提供了侵蚀动力和溶蚀条件,是石漠化形成的主要物质条件。

另外一个因素是地质条件,岩溶石漠化多存在于纯灰岩地区,在纯灰岩地区中可溶性物质难以长时间留存,只有微量难以溶解的物质成分留下来形成少许积土,继而在风化的作用下形成土壤。

据统计,在这种气候条件下形成1厘米厚的土壤将花费50万年左右的时间,由于岩溶石漠化地区缺少植被和土壤贫瘠,其岩溶作用大大减弱,因此需要形成1厘米厚的土壤所花费的时间会更多。

1.2 岩溶石漠化的危害泸西县是云南省内石漠化危害比较重的地区之一,根据调查其石漠化面积仍呈扩展趋势逐年增加。

岩溶石漠化的危害已经成为我国重中之重的任务,由于大面积石漠化,会导致以下危害。

首先,石漠化使水土更易流失,可耕地面积因此减少生态环境破坏、生存条件恶化、抵御自然灾害能力变差以及社会经济的落后。

土地石漠化成因与防治土地石漠化是指在亚热带湿润地区喀斯特极其发育的自然环境背景下,受人为活动干扰和破坏,造成土壤严重侵蚀、基岩大面积裸露、地表呈现荒漠化景观的土地退化现象[1-3]。

石漠化地区土地裸露程度高、土层薄、植被稀少、综合利用能力低、土壤涵养水源能力差,造成区内生态环境脆弱、自然灾害频发,威胁当地群众的生命财产安全。

目前,西南8省区市(贵州、广西、云南、四川、重庆、湖南、湖北和广东)的裸露型及浅盖型喀斯特面积已达292262km2,成为世界上最大的岩溶出露区及主要的生态脆弱带,与黄土高原并称为中国环境退化与贫困最为突出的地区[4]。

其中,湖南省的石漠化严重程度在西南8省区市中排在第四位,石漠化已成为湖南省最为严重的生态问题之一。

加快推进西南喀斯特石漠化综合整治对构筑长江、珠江上游地区生态屏障和实现本地区可持续发展具有重要的现实意义。

通过对湖南省岩溶地区土地石漠化的分布、危害及成因机理进行研究,提出了岩溶地区土地石漠化防治对策,希望能为其他岩溶地区的土地石漠化综合治理提供借鉴。

1分布现状及危害1.1土地石漠化分布现状湖南省土地总面积约165709.80km2,岩溶区面积约54324.56km2,占土地总面积的32.8%。

全省石漠化土地面积14788.62km2,潜在石漠化土地面积14359.68km2,两者占到岩溶区面积的53.7%,集中分布在湘西北、湘西、湘中地区,其中轻度石漠化4633.60km2,占石漠化土地面积的31.3%;中度石漠化6358.59km2,占43.0%;重度石漠化3072.36km2,占20.8%;极重度石漠化724.07km2,占4.9%。

表1为湖南省岩溶面积及石漠化分布状况。

由表1知,湘西北、湘西、湘中地区的α值均高于全省平均值,尤其是湘西北达到17%,说明上述地区潜在石漠化比例较大,如不加以重视,将会演变成石漠化地区;湘西北、湘西、湘中地区的β值都高于全省平均值,说明上述地区的石漠化比例较大,是全省石漠化集中分布的地区;湘西北、湘西地区的δ值高于全省平均值,说明上述地区的岩溶地区易演变成石漠化。