锁定加压钢板内固定失败原因分析

- 格式:pdf

- 大小:303.72 KB

- 文档页数:4

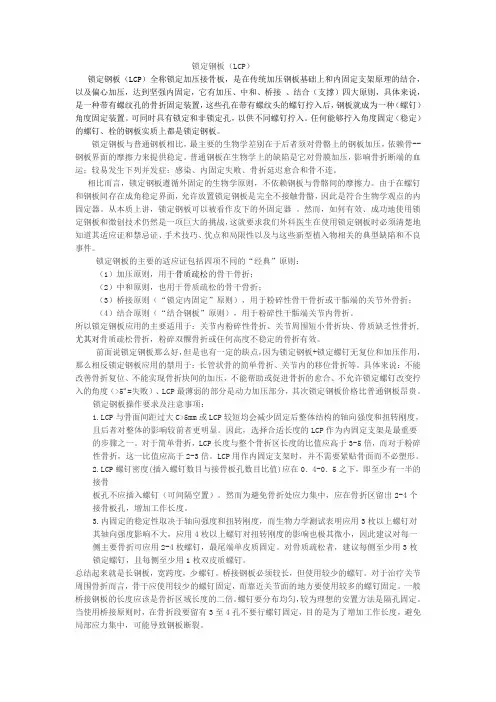

锁定钢板(LCP)锁定钢板(LCP)全称锁定加压接骨板,是在传统加压钢板基础上和内固定支架原理的结合,以及偏心加压,达到坚强内固定,它有加压、中和、桥接、结合(支撑)四大原则,具体来说,是一种带有螺纹孔的骨折固定装置,这些孔在带有螺纹头的螺钉拧入后,钢板就成为一种(螺钉)角度固定装置。

可同时具有锁定和非锁定孔,以供不同螺钉拧入。

任何能够拧入角度固定(稳定)的螺钉、栓的钢板实质上都是锁定钢板。

锁定钢板与普通钢板相比,最主要的生物学差别在于后者须对骨骼上的钢板加压,依赖骨--钢板界面的摩擦力来提供稳定。

普通钢板在生物学上的缺陷是它对骨膜加压,影响骨折断端的血运;较易发生下列并发症:感染、内固定失败、骨折延迟愈合和骨不连。

相比而言,锁定钢板遵循外固定的生物学原则,不依赖钢板与骨骼间的摩擦力。

由于在螺钉和钢板间存在成角稳定界面,允许放置锁定钢板是完全不接触骨骼,因此是符合生物学观点的内固定器。

从本质上讲,锁定钢板可以被看作皮下的外固定器。

然而,如何有效、成功地使用锁定钢板和微创技术仍然是一项巨大的挑战,这就要求我们外科医生在使用锁定钢板时必须清楚地知道其适应证和禁忌证、手术技巧、优点和局限性以及与这些新型植入物相关的典型缺陷和不良事件。

锁定钢板的主要的适应证包括四项不同的“经典”原则:(1)加压原则,用于骨质疏松的骨干骨折;(2)中和原则,也用于骨质疏松的骨干骨折;(3)桥接原则(“锁定内固定”原则),用于粉碎性骨干骨折或干骺端的关节外骨折;(4)结合原则(“结合钢板”原则),用于粉碎性干骺端关节内骨折。

所以锁定钢板应用的主要适用于:关节内粉碎性骨折、关节周围短小骨折块、骨质缺乏性骨折,尤其对骨质疏松骨折,粉碎双髁骨折或任何高度不稳定的骨折有效。

前面说锁定钢板那么好,但是也有一定的缺点,因为锁定钢板+锁定螺钉无复位和加压作用,那么相反锁定钢板应用的禁用于:长管状骨的简单骨折、关节内的移位骨折等。

具体来说:不能改善骨折复位、不能实现骨折块间的加压,不能帮助或促进骨折的愈合、不允许锁定螺钉改变拧入的角度(>5º=失败)、LCP最薄弱的部分是动力加压部分,其次锁定钢板价格比普通钢板昂贵。

锁定加压钢板固定手术治疗四肢骨折的临床效果观察【摘要】目的:探究锁定加压钢板固定术治疗四肢骨折患者的疗效。

方法:监测对象为2022年12月-2023年6月时段内收治的四肢骨折患者,共计144例,分组方式选择随机字母表法,分为研究组和对照组,对照组治疗术式选择传统钢板螺钉内固定术,研究组治疗术式选择锁定加压钢板固定术,对比指标。

结果:研究组的疼痛评分、术中出血量与对照组比较低,骨愈合时间短,且研究组的并发症率与对照组比较低、治疗有效率高,数据差异具统计价值(P<0.05)。

结论:应用锁定加压钢板固定术治疗四肢骨折患者,疗效确切,并发症少,恢复快,临床应予推广。

【关键词】四肢骨折;锁定加压钢板固定术;效果四肢骨折是骨折作为常见、多发的一种骨折类型,应通过手术方式进行骨折复位、固定,大量临床实践证实,传统钢板螺钉内固定术治疗后患者易出现关节僵硬、骨不连,影响正常肢体功能,降低患者生活质量,总体恢复效果不佳,而锁定加压钢板固定术稳定性更高、预后效果更好,成为现下临床推荐术式。

1资料与方法1.1一般资料监测对象为2022年12月-2023年6月时段内收治的四肢骨折患者,共计144例,分组方式选择随机字母表法,分为研究组(72例)和对照组(72例),研究组的男女占比=41:31,年龄范围22-73岁,中位数值(48.92±12.37)岁,骨折类型:胫腓骨22例、股骨17例、肱骨13例、尺桡骨15例、其它5例,对照组的男女占比=39:33,年龄范围20-72岁,中位数值(48.87±12.45)岁,骨折类型:胫腓骨24例、股骨16例、肱骨15例、尺桡骨11例、其它6例,组间患者的一般资料比较无统计价值(P>0.05)。

1.2方法全部患者均以X线片、CT拍摄获取患者骨折状况,先行消炎、消肿处理,并于术中持续监测心电图、动脉压等基础生命指标。

对照组治疗术式选择传统钢板螺钉内固定术,患者行全身麻醉后,取骨折处中心点作5-8cm切口,分离皮肤、皮下组织后,将骨折断面完全暴露在术野内,以手法复位方式进行骨折复位处理。

Department of Traumatology, Department of Orthopaedics, John Hunter Hospital, University of Newcastle, Newcastle, NSW, AustraliaAbstractThe goal of fracture fixation is to achieve bone healing and restore the function of the injured limb in the shortest possible time without compromising safety. Newer technologies such as the locking compression plate (LCP) and its derivatives are valuable additions to the orthopaedic traumatologist's armamentarium. As with any emerging technology, the indications will be extended until a threshold is reached and the limitations of the technology are seen. It is vital that surgeons involved in fracture care are aware of when locked plating is superior to other methods and also when they should use another treatment modality. This paper reviews the use of locked plating as a fixation method. Five topics covered in this review are: a historical perspective on locked plating, general indications, specific modes and techniques, patterns of failure, and an anatomical overview of current indications for locked plating.摘要骨折内固定的目的是在不危及生命的前提下以可能最短的时间取得骨折的愈合以及受伤肢体的功能恢复。