深圳市步行和自行车交通系统规划(成果稿)

- 格式:pdf

- 大小:7.42 MB

- 文档页数:82

基于大数据分析的城市自行车绿道规划研究——以深圳市南山区为例摘要:城市型自行车绿道对于鼓励居民慢行出行,缓解城市交通拥堵具有非常重要的价值。

本文以深圳南山区为例开展实证探索,选线规划途径主要包括:利用共享单车起点—终点数据,并运用熵值法建立评价指标体系进行绿地节点利用潜力分析,确定关键连接节点;通过共享单车轨迹数据得到自行车使用的道路热度,提取现状线性绿地廊道,生成自行车绿道连接的土地适宜性成本栅格;利用连接节点和成本栅格计算最低成本路径,划定绿道选线。

该选线途径将随着城市大数据的进一步丰富和准确而得到完善,具有很好的未来应用前景。

关键词:城市型绿道;自行车绿道;大数据分析;最低成本路径1 研究背景自20世纪90年代开始,中国进入了绿道研究和实践的快速发展阶段。

今天,随着中国城市化进程的持续推进,城市发展正在由高速扩张向精细化更新转型,绿道的规划建设途径也将产生新的变化。

目前,中国绿道的研究和实践主要集中在区域型绿道。

选线方法也主要集中在基于土地多元价值的适宜性评价。

如严军等选取水域、道路、植被群落、坡度、坡向、文物古迹、建筑用地7个因素作为绿道选线适宜性的评价因子。

张春英等研究了通过景观连接度的方法对福州市绿地景观绿道功能进行定量分析,就景观连接性问题对绿道规划提出建议。

而对于城市型绿道的选线研究目前较少。

2 共享单车大数据共享单车的爆炸式发展,使其背后的大数据具有广泛的研究应用前景。

随着中国信息技术的快速发展,数据呈现爆炸性增长,大数据的使用也越来越受到关注。

近年来,大数据被越来越广泛地应用于规划研究,尤其是对社会行为的研究具有显著的优势。

通过对大数据进行合理解译,可以有效地反映公共社会行为的日常规律,为规划决策提供依据。

而且,随着数据的不断积累,提取、分析和可视化解译技术的不断完善,将进一步提升分析的准确性。

3 基于共享单车大数据的自行车绿道选线规划技术框架本次研究运用共享单车大数据,分析城市的自行车高频率使用空间,并结合绿地价值和利用潜力分析,开展将社会大数据分析和空间适宜性分析相结合应用于城市型自行车绿道选线方法的探索。

深圳市南山区立体人行过街设施规划建设的经验和启示摘要:随着城市机动化交通迅速增长,人车冲突及行人过街难的问题日趋严重,中国式过马路层出不穷。

深圳市是我国改革开放的前沿阵地,而南山区又是深圳绿色品质交通和网络化与立体化慢行系统的先行区,其立体人行过街设施的规划、设计、投融资、建设、管理等方面有着丰富的经验,对国内目前正在开展的立体人行过街设施规划建设工作的城市有一定的启示作用。

关键词: 立体人行过街设施;设置标准;投融资方式;深圳南山一、深圳南山区立体人行过街设施发展情况南山区位于深圳市中西部,现状立体人行过街设施共97处,其中人行天桥56处,地铁站点地下通道22处,一般地下通道19处。

这些人行天桥多数位于快速路或人流量大的片区,对疏解行人交通、提高行人过街安全起到较大的作用。

其中近期新建的天桥,充分展现了美观的设计元素、动感的桥身设计、现代材料的巧妙运用和对行人的人文关怀,已成为南山区乃至深圳市一道亮丽的风景线。

2012年,南山区组织编制了《南山区人行过街设施布点规划》,该规划改造人行天桥6座,新增立体过街设施85座,其中结合地铁站点的有20座,结合高快速的有28座,结合医院、学校等有特殊需求路段设置的有9座,结合大型居住区、工业区、商业办公区等设置的有28座。

该规划实施后,南山区立体人行设施规模将达到约189座,立体人行设施密度将在国内首屈一指,基本形成网络化、便捷化、人性化的慢行交通系统。

二、深圳立体人行过街设施规划建设的成功经验1、政府高度重视构建高效便捷化、立体化与网络化慢行系统在世界发达国家或地区的城市,对步行交通予以充分的重视,城市综合交通体系中以人行天桥、人行地道为骨架的步行设施配套建设得以持续发展,并构筑成较为完善的城市步行交通系统。

从2000年开始,随着南山区人口的不断积聚,机动车保有量的不断增长,行人出行与机动车出行矛盾不断深化,为缓和这一矛盾,广大市民及人大代表纷纷提出在南山全区范围内增设多处立体人行过街设施。

大梅沙步行系统规划大梅沙步行系统规划1绪论1.1 项目背景大梅沙位于深圳经济特区东海岸,是深圳市最为重要的海滨旅游度假区,以其一流的海岸线和沙滩及良性的开发年吸引游客200万人次以上。

为了结合在建的深圳东部沿海高速公路为大梅沙带来的良好发展机遇,以及大梅沙片区发展蓝图,形成“以人为本”创造相对独立的人车分离路网系统,制定片区地块步行交通设计方案,为大梅沙海滨旅游区的进一步发展创造良好的交通环境,受深圳市规划国土资源局盐田分局编制“大梅沙步行系统规划设计”。

1.2 目的1.2.1以旅游交通需求预测为基础,结合片区城市用地开发,自然环境景观规划要求以及主要游客吸引源的分布,形成安全、舒适、便捷的步行系统,以促进片区旅游的整体开发和旅游业良性发展。

1.2.2加强对重点地区步行交通组织、行人设施的规划,引入城市设计概念,创造道路与环境、景观及城市布局结构的有机结合、宜人的空间。

1.2.3编制重点地区地块步行设计指引,制定有效的相关管理措施,以保证在实施过程中片区步行系统的整体性和持续性。

1.3 设计范围依据“大梅沙地区法定图则”的用地范围。

1.4 设计依据a)《深圳市总体规划》b)《深圳市城市规划条例》c)《深圳市城市规划标准与准则》d)大梅沙片区法定图则参考技术成果:a)深圳市大梅沙片区详细规划b)深圳市大梅沙市政详规。

2现状调查与分析2.1 区域环境关系大梅沙地处盐田港东港区和小梅沙之间,四周为崎头邻海岬,上坪水库集水区,菠萝山和正角嘴海岬所环抱。

盐梅路南为2公里长的高质量海滩,大梅沙作为深圳东部的黄金海岸,现已成为深圳极好的旅游渡假胜地。

2.2 现状调查2.2.1现状交通调查●现状客流量:作为深圳最重要的海滨旅游渡假村,年吸引客流量200万人次以上。

●现状交通量:因为大梅沙是以沙滩海景为主,所以受季节性影响,在旅游旺季,盐坝高速公路与盐梅路车流总量为12000多辆,盐坝高速公路分担了65%以上的车流,盐梅路(沿海三级公路)则负担了35%以下的车流;在旅游淡季,日均车流总量比旅游旺季下降42%,其中盐梅路只下降了17%,而盐坝高速公路的日均车流量下降幅度达57%。

基于深圳市光明新区绿色新城背景下的慢行交通系统规划汽车普及在改变人们生活的同时,也引发了一系列城市问题。

为了缓解或避免这些问题,许多国家与地区逐步开始提倡以“公交优先,鼓励慢行,限制小汽车发展”为主旨的慢行交通发展策略。

1光明新区发展慢行交通系统的优势作为深圳市未来重点的开发片区,光明新区在建设之初就高标准规划,保证了项目建设的前瞻性。

光明新区的路网建设充分地考虑了未来慢行交通发展的需要,均设置自行车道和步行道,保证未来慢行交通系统的完整性及避免重复建设造成的浪费。

光明新区的现状建成区仅占规划建设用地的64.33%,建设用地充足,慢行交通系统规划具有很强的实施性,在未来的城市建设过程中,考虑慢行交通的需要进行规划建设,有利于慢行交通系统的完善。

2光明新区慢行交通系统发展策略光明新区慢行交通系统发展策略主要有非机动车系统发展策略、步行系统发展策略和交通宁静化发展策略。

2.1非机动车系统发展策略1)与城市空间、土地利用协调发展。

在城市客运走廊上建设完善的非机动车廊道网络系统,廊道网络应覆盖所有的慢行区。

廊道上的非机动车系统必须有独立行驶环境良好的非机动车道。

2)根据城市轨道交通规划、城市公共交通规划,建立非机动车与城市轨道交通、大容量快速公共交通、常规公共交通之间良好的换乘系统。

3)利用公共自行车在便利性、安全性、经济性上的比较优势,以及与公共交通系统的良好衔接,引导其他交通方式的合理转换,引导非机动车良性发展。

4)充分利用光明新区丰富的生态资源,创造性的构建依山滨水的非机动车出行空间,弥补城市道路非机动车出行空间的不足。

2.2步行系统发展策略1)实行步行者优先,提倡、引导慢行交通出行方式。

2)在安全、效率、公平的基础上实行“快慢分行”。

3)完善公交、步行一体化交通出行。

4)提高全民交通安全意识。

5)实行人车分离,合理制定过街形式、间距及设施宽度。

2.3交通宁静化发展策略1)步行优先发展。

交通宁静化保证了慢行交通(非机动车和行人)的安全,并且对他们的优先发展鼓励大家以慢行交通出行,从而降低周边地区的交通拥堵。

深圳经济特区步行系统规划本次研究工作致力于 通过步行系统的规划与一系列实施举措,逐步建立一个适宜步行的城市,为市民提供一个安全、便捷、舒适、优美的出行环境。

这也有助于建设一个绿色、健康、可持续发展的 “ 宜居深圳 ” 。

成果从内容上分为“基础理论与案例研究”、“现状研究”、“目标与策略”、“规划研究”、“设计指引”与“行动计划”六部份。

1. 关注现实,直面问题项目从关注市民的步行生活需求入手,对深圳经济特区步行系统现状进行了大量详实的现状调研与问卷调查工作。

并以调研为基础充分分析了特区步行生活的特点,总结了现状步行系统的优势与问题。

2. 它山之石,可以攻玉本次规划研究借鉴了大量国内外先进理念与经验,包括丹麦的哥本哈根,法国的斯特拉斯堡、巴黎、中国的香港与上海等先进国家与地区的经验,积极寻找适用于深圳的方法。

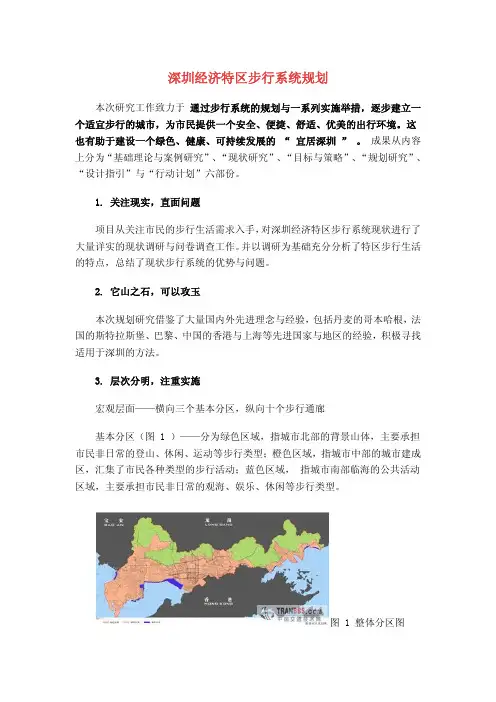

3. 层次分明,注重实施宏观层面——横向三个基本分区,纵向十个步行通廊基本分区(图 1 )——分为绿色区域,指城市北部的背景山体,主要承担市民非日常的登山、休闲、运动等步行类型;橙色区域,指城市中部的城市建成区,汇集了市民各种类型的步行活动;蓝色区域, 指城市南部临海的公共活动区域,主要承担市民非日常的观海、娱乐、休闲等步行类型。

图 1 整体分区图重要步行山海通廊(图 2 )——在橙色区域中,规划充分利用城市现有的绿地公园、公共开敞空间等天然的绿化条件形成的城市结构性的绿化通廊,使之成为城市级别的联系绿色区域和蓝色区域的步行通廊。

具体包括:蛇口港步行通廊,大沙河步行通廊,华侨城步行通廊,竹子林园博园步行通廊,新洲河步行通廊,中轴线步行通廊,福田河步行通廊,布吉河步行通廊,沙头角步行通廊,大梅沙步行通廊。

对这些通廊将会进行更加详细的步行环境设计,并会与所在区政府合作选择 1 - 2 个步行通廊作为试点进行实施。

图 2 重要步行通廊规划图中观层面——全特区选出 14 个重点步行单元图 3 城市重点步行单元规划规划根据交通条件、用地条件和对外吸引力等因素的综合叠加分析,得到特区的共 14 个重点步行单元,包括:前海、蛇口、南山商业文化中心、高新区、华侨城、世界之窗、深圳湾填海区、车公庙、中心区、皇岗口岸、华强北、罗湖商业区、沙头角及大小梅沙共 14 个。

慢行复兴在深圳市交通综合整治中的实践与思考——以福田上梅林东片区为例摘要:缓解机动车交通拥堵是多年来城市交通规划和交通综合整治的重要目标之一。

过往规划对于步行、自行车出行以及儿童或残疾人等弱势群体出行的关注及思考严重不足。

因此笔者在反思既有道路慢行设施存在不足的基础上,以上梅林东片区为例,从精细化设计角度,提出面向近期的交通综合整治中慢行复兴的整体工作思路,指出通过街道一体化设计和路权重构,均衡步行、自行车与机动车出行需求,探索针对已建成区的慢行复兴改造经验。

关键词:交通综合整治;慢行复兴;街道;路权重构1引言城市交通系统的参与者多种多样,不同参与者的交通诉求各不相同。

私家车主希望机动车道能够更宽,行人希望慢行道能够充足富余,自行车骑行者希望能够有独立的骑行空间,而特殊出行人群则希望在出行系统里能有其一席之地。

这些诉求本质上都是希望自身出行能有充足合理的路权保障。

但既往的交通规划及交通综合整治大多以车为本,忽视了其他交通参与者的合理诉求和出行权利,也与绿色交通、宜居城市的发展目标相悖。

2既有道路慢行设施存在问题2.1道路空间分配以车为主,慢行尺度考虑欠佳以往交通规划道路空间划分和交通设施的设置等均优先服务于机动车通行,以达到缓堵保畅的规划目标,慢行道已默认成为可压缩的弹性空间。

尤其是在交叉口范围内,为提升进口道机动车通行能力,在满足慢行道剩余宽度大于1.5米的强制性规范情况下,交通规划从业者往往选择压缩慢行道宽度,却未详细分析原慢行道上自行车及行人通行需求。

2.2受树池和附属设施分割,道路慢行有效空间不足目前慢行道的规划和施工都较为粗放,根据笔者对深圳多个片区的走访体验,众多老旧片区人行道宽度不足5米,其中还需包含1~1.5米的树池宽度,灯杆、路牌等设施带宽度以及局部电箱宽度,实际慢行有效宽度往往不足2米,仅能供1~2人通行,对于轮椅、推婴儿车等弱势群体出行极不友好。

此外,树池、设施带等街道家具的设摆放缺乏统筹,大型杆件随意设置,标识林立难以识别,且附属设施重复率较高,占用过多道路空间,导致道路慢行空间被分割为碎片状。

深圳版慢行交通方案引言随着城市化进程的加速和人口的增长,城市交通拥堵问题越来越严重。

慢行交通作为一种环保、健康的出行方式,在解决交通拥堵问题、改善空气质量、提高居民生活质量等方面具有重要意义。

本文将介绍深圳市在推进慢行交通发展方面所采取的举措和取得的成果。

慢行交通的定义慢行交通是指人们在城市内进行步行、骑行等低速出行方式的总称。

慢行交通不仅可以减少交通拥堵和尾气污染,还有助于提高居民的身体素质和心理健康。

在解决城市交通问题、改善城市环境和提高居民生活质量方面,慢行交通具有重要的作用。

深圳市慢行交通发展的举措1. 建设骑行道网络深圳市在城市规划中充分考虑了骑行需求,积极推进骑行道网络的建设。

骑行道连接了各个城市中心区域和居民区,为居民提供了安全、便捷的骑行通道。

这些骑行道不仅宽敞平整,而且还配备了相应的交通信号和标识,提高了骑行的安全性和便利性。

2. 增加步行街和人行通道为了鼓励居民选择步行出行,深圳市在城市规划中增设了大量的步行街和人行通道。

步行街集中了各类商业设施和文化娱乐场所,提供了丰富多样的消费和休闲选择。

人行通道则连接了各个城市中心区域和居民区,缩短了行人的出行距离,提供了安全、畅通的步行环境。

3. 完善公共交通系统深圳市在加强慢行交通的同时,也积极推进公共交通系统的发展。

公共交通系统的完善不仅可以为居民提供更多出行选择,还可以减少私家车的使用,缓解交通拥堵问题。

深圳市加大了对公共交通系统的投入,增加了公交车辆的数量和频率,优化了线路布局和站点设置,提高了公交服务的质量。

4. 提倡绿色出行理念为了引导居民选择绿色出行方式,深圳市开展了一系列的宣传活动和政策措施。

这包括在城市中张贴宣传标语、开展媒体宣传、举办社区活动等。

同时,深圳市还通过出台优惠政策,鼓励居民购买绿色出行工具,如电动自行车、电动汽车等。

深圳版慢行交通方案的成效深圳市在推进慢行交通发展方面取得了显著成效。

数据显示,自慢行交通方案实施以来,深圳市的交通拥堵问题得到了较大的改善,居民出行速度有所提高。

深圳市整体交通规划深圳市人民政府二○○五年八月目录第一章目标与策略第二章强化区域交通基础设施第三章加快轨道交通建设第四章整合道路体系第五章构筑一体化的交通枢纽设施第六章平衡停车设施供应第七章优先发展公共交通第八章缓和小汽车交通增长第九章构筑以人为本的行人交通空间第十章协调货运交通发展第十一章提高交通设施的使用效率第十二章改善交通安全第十三章加强环境保护第十四章广泛应用交通新科技第十五章宣传与教育第十六章完善体制机制附表:近期措施汇总表第一章目标与策略第一条为实现深圳市建设国际化、现代化中心城市的发展目标,必须大力构筑与区域合作、城市发展、土地利用和环境保护相适应、各种交通方式协调发展的综合交通体系。

第二条经过二十多年的努力,深圳市的交通发展取得了巨大成就,但近年来,随着区域的迅速融合和城市的快速发展,深圳市既有的交通体系面临着一系列重大机遇与挑战。

1、区域的迅速融合使区域交通基础设施面临新的挑战。

深圳市现有的区域级交通基础设施相对薄弱,缺少大型铁路枢纽设施。

面对泛珠三角区域合作发展的推进、珠三角区域的融合、深港合作的进一步加强等外部环境的发展变化,深圳市必须通过强化区域级交通基础设施来进一步提升中心城市的功能,增强区域的辐射力。

2、城市化进程的迅速推进使城市交通基础设施面临新的挑战。

目前,特区内已建成轨道交通一期工程,但轨道交通骨干网络尚未形成;由于缺少疏港和过境专用通道,干线道路网络尚不完善,特区外还未形成相对完善的城市道路体系;全市也只有少量大型交通枢纽,短期内难以形成支持多种交通方式高效转换的枢纽体系。

特区外的城市化进程和特区内外的一体化发展迫切需要大型交通基础设施的支撑。

3、客货运交通需求的迅速增长使交通的方式结构面临新的挑战。

2004年全市小汽车拥有量达53.7万辆,较2003年增长23.6%,同期全市港口的集装箱吞吐量达1366万标箱,较2003年增长28%。

城市客运交通的结构性矛盾日渐突出,小汽车出行在机动化出行总量中的分担比例迅速上升,而作为出行主体的公共交通的分担比例却逐年下降。

深圳市城市交通规划创新与实践张晓春 邵源 孙超【摘要】创新与实践是深圳城市交通规划技术多年来传承与提升的核心价值观。

总结回顾深圳城市交通规划工作20年,深圳率先在全国形成“TP+TIP”交通规划范式,构建与不同时期需求相适应的数据模型体系,持续推动契合城市发展阶段的制度变革。

通过城市交通白皮书、综合交通规划、交通专项规划、重大交通设施详细规划以及交通综合治理等工作,深圳践行了交通规划从理念到行动的全过程。

“规划创新、技术创新和制度创新”三位一体的协同创新,保障了深圳城市交通有质量的可持续发展,也为深圳迈向国际水准的交通先锋城市奠定基础。

【关键词】交通规划;交通政策;交通模型;体制机制;协同创新1引言改革开放以来,我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程,城市发展波澜壮阔。

三十余年,深圳从一个4万人的边陲小镇发展成为1800万人的超大型城市,创造了城市化、工业化发展史上的奇迹,形成了创新驱动城市发展的“深圳模式”。

城市交通规划作为城市最重要的公共政策之一,是指导深圳快速城市化以及城市交通发展转型的重要依据。

回顾交通发展20年,深圳致力于统筹规划、建设、管理三大环节,通过城市交通规划理念和方法上的不断创新,创造了若干个“全国领先”,开创了全国交通规划建设的先河。

1994-1999年,深圳是国内最早建立交通模型的城市之一,在全国率先开展交通综合治理工作。

2000-2005年,深圳建立全国首个城市交通在线仿真系统,率先开展轨道建设规划、交通详细规划编制工作,在国内率先尝试设置行人二次过街(莲花路),改造完成的罗湖枢纽成为世界最大的陆路口岸。

2006-2007年,深圳率先编制城市交通规划设计体系指引,建立了与城市发展需求相适应的交通规划编制体系及规划指引,推行公交区域专营改革,在全国率先构建了大范围覆盖的公交专用道网络。

2012-2015年,深圳编制了涵盖海陆空铁交通发展各领域的城市交通白皮书,率先建立动态实时交通排放分析系统,国内及亚洲最大的地下高铁站(深圳福田交通枢纽)建成通车。

宝安老城区交通微循环改善规划(征求意见稿)深圳市交通运输委员会宝安交通运输局深圳市宝安规划设计院二〇一三年十二月目录一、概述 (1)1.1项目背景 (1)1.2规划目的 (1)1.3规划范围及年限 (2)二、现状交通调查及问题分析 (3)2.1城市更新状况 (3)2.2道路系统现状 (3)2.3片区微循环现状 (4)2.4慢行系统现状 (5)2.5公共交通现状 (6)2.6停车系统现状 (7)2.7问题诊断 (7)三、规划解读和案例分析 (8)3.1规划解读 (8)3.2案例分析 (8)四、规划方案 (9)4.1规划原则 (9)4.2道路系统规划 (9)4.3微循环系统规划 (14)4.4对外衔接规划 (17)4.5慢行系统规划 (19)4.6公共交通规划 (21)4.7停车系统规划 (24)4.8交通管理 (28)五、行动计划 (30)六、规划效果评价 (31)-i-一、概述1.1项目背景深圳市为“三轴两带多中心”的轴带组团结构城市,本次规划范围位于深圳西部发展主轴与南部发展带交汇处,且紧邻深圳双中心之一的前海中心。

随着珠三角一体化、港深一体以及特区一体化发展的快速推进,规划范围内的经济社会快速发展,然而交通问题也日益突出。

图1深圳市城市布局结构规划图宝安老城区现集聚了主要的医院、学校、政府办公等交通吸引力大的功能设施,现状交通压力较大,但路网改善空间较小。

然而,老城区作为城市更新功能区的核心区,更新改造片区较多,建设标准较高,如25区、26区等,势必对交通提出更大的需求及更高的要求。

另外,面对新中心区的快速发展、107国道的市政化,如何加强新老城区的联系、缓解现有交通矛盾、满足新的发展需求等一系列问题迫切需要对老城区交通进行梳理及规划。

1.2规划目的为缓解宝安老城区未来交通压力,改善老城区交通环境,提升老城区综合交通品质,结合老城区交通问题,提出以“绿色交通,绿色宝安”为宗旨,主要以完善老城区绿色道路网络、构建及引导绿色交通出行结构、实施“绿色”交通管理策略三个层面为出发点,从硬件、软件来建设老城区的交通体系,以改善近期交通矛盾、促进老城区可持续发展。

深圳道路整改规划方案背景随着深圳城市化的不断发展,道路交通问题日益突出。

根据深圳市道路交通发展规划,到2025年,深圳市道路总里程将达到15000公里,交通拥堵情况将进一步加剧。

针对深圳市道路拥堵问题,深圳市政府制定了道路整改规划方案。

目标道路整改规划的目标是优化深圳市道路交通结构,提高交通路网的覆盖率和连通性,缓解交通拥堵问题,并为绿色出行提供更好的条件。

方案智能交通系统深圳市政府将推广智能交通系统,包括道路智能化、车辆智能化、交通管理智能化、出行服务智能化等方面。

具体方案如下:1.道路智能化:建立道路信息化系统,通过道路设备、传感器等实时监控道路状况,并实现智能调度、优化方案等。

2.车辆智能化:推广智能交通卡、智能行车辅助系统等,提高车辆交通效率。

3.交通管理智能化:建立智能信号控制系统、智能停车管理系统等,优化交通管理效率。

4.出行服务智能化:推广出行APP,提供出行信息、路线规划、旅游指引等服务。

全面提升公交服务深圳市政府将加大对公交服务的投入,提升公交服务质量和运营效率。

具体方案如下:1.扩大公交线路覆盖范围,增加公交站点数量。

2.推广公交信用服务,如不文明行为记录、优惠政策、安全保障等。

3.推广公交IC卡、移动支付、智能站牌、车到站提醒等智能化服务。

4.加大公交车辆更新换代力度,提高公交车辆运营效率。

加强自行车、步行出行的支持深圳市政府将支持绿色出行方式,提高自行车、步行出行的便利性和安全性。

具体方案如下:1.建立自行车租赁系统,增加自行车租赁点,提升自行车租赁服务便捷性。

2.建立“人行优先”道路网络,建设安全、绿色、美观的步道和人行过街设施,提升步行出行质量。

3.建立自行车道路网,提高自行车通行条件。

收益道路整改规划方案的推出将带来以下收益:1.缓解深圳市交通拥堵问题,提高通行效率,缩短通行时间。

2.提高绿色出行比例,减少排放量,降低污染指数。

3.提升公共交通服务质量和可靠性,满足市民出行需求。

摘要:自行车交通发展的关键是要采取与城市自身发展相适应的模式。

总结了阿姆斯特丹、巴黎以及香港自行车交通发展模式的特征及其适用情况,综合考虑深圳市的城市规模、人口密度、交通政策以及现状自行车发展状况等因素,提出深圳自行车交通在综合交通体系中的功能定位是机动化交通的辅助性交通工具,主要功能包括服务于短距离出行、与公交系统接驳以及休闲、健身等。

分析了深圳市自行车交通网络的合理规模,划分三种功能分区,并阐述相应的发展策略和规划原则,以此制定自行车网络规划。

最后,对自行车通道等设计提出了相关建议。

Abstract :The key to developing a bike transportation system in a city is to utilize a befitting pattern that is compatible to the develop-ment of the city itself.Through a review of characteristics and appli-cability of bike transportation development patterns in Amsterdam,Paris,and Hong Kong (China),and considering Shenzhen ’s spatial extent,population density,transportation policies,and its existing bik-ing system development,this paper argues that,within the city ’s com-prehensive transportation structure,the bike transportation system should function as an assistant means to the city ’s motorized trans-portation system.In another words,the major functions of Shenzhen ’s bike transportation system include services to short travels,access to transit,recreation,and physical exercises.The paper further analyz-es the reasonable size of Shenzhen ’s bike network that is composed of 3functional zones,and discusses the related development strate-gies and planning principles,upon which the bike network is stly,the paper presents suggestions regarding bike lane design.关键词:交通规划;自行车交通;发展模式;功能定位;网络规划Keywords :transport planning;biking system;development pattern;goal and functionality;network planning scenarios中图分类号:U491.2+25文献标识码:A自行车交通是环保节能的绿色交通方式,适合于短距离出行。

深圳市自行车交通发展规划(2021-2035)深圳市交通运输局二〇二〇年八月前言近20年间,为解决全球性气候变暖、能源危机等问题,京都议定书、巴黎协定、可持续发展议程等全球性政策相继发布,世界城市都在探索发展更为低碳、可持续的交通方式。

自行车不仅是一种绿色交通工具,更是一种时尚、健康的生活方式,已成为世界城市的发展潮流。

同时,随着互联网租赁自行车迅猛发展、外卖及快递等新业态兴起,轨道交通快速发展背景下交通接驳需求不断攀升,休闲健身需求不断增加等新形势,我国各大中心城市在经历自行车交通起步、主导、衰落的发展阶段后,开始重新重视自行车交通发展。

深圳作为社会主义先行示范区和交通强国试点城市,正在积极推动绿色交通发展,打造可持续交通发展典范,自行车交通作为一种绿色、健康、经济、便捷的交通方式,迎来了重大的发展机遇,为了适应新形势、新要求,亟需明确相应发展定位、政策措施,加快完善相关基础设施,改善骑行环境。

本次规划论证了深圳市自行车交通发展的适宜性,剖析了自行车交通发展的潜在需求,并在不同的政策情境下预测了深圳市自行车交通的发展规模。

自行车交通的复兴任重道远,但并非遥不可及,这取决于各部门对自行车交通发展的态度及政策导向。

欧洲国家正是在经历了机动化的浪潮后,采取了体系化的举措,使自行车交通回归城市并得以复兴,为节能减排,缓解交通拥堵,提升市民出行便利等发挥了积极作用。

深圳作为一个超大型、多元化城市,自行车交通经历过兴盛,但在快速机动化的浪潮中,由于空间资源紧张,自行车交通发展受到了一定限制。

当前深圳自行车交通发展的核心问题在于自行车交通定位和目标不够明确,尚未形成与其他交通方式同等完善的政策、标准、规划体系,对于自行车交通的路权保障、停放设施建设、通行及停放规则、执法管理等缺乏刚性要求、详细规定和有力保障。

为此,本次规划明确深圳自行车交通的发展定位为:综合交通体系的重要组成部分,与其他交通方式同等重要,主要承担日常短途出行、接驳公共交通和休闲健身功能。