唐璞教授学术思想研究

- 格式:pdf

- 大小:2.80 MB

- 文档页数:8

文章编号:1000-8934(2004)01-0081-04道德的双重作用与自然界的权利、利益和价值唐 竹(北京大学 湍流与复杂系统国家重点实验室环境系统中心,北京 100871) 摘要:本文从道德的第一重作用:“维护人的利益”出发,认为尊重自然界及其中物种和其他组分的权利就是维护生态平衡。

物种、生态系及地球生物圈其他组分的内在价值也就是对系统稳定性的价值。

利益也就是物种的需要、习性。

从道德的第二重作用:“满足人精神需求和实现自身价值”出发,认为自然界及其中的生态系统、物种、动植物个体的权利、利益和价值就是热爱生命、满足精神需求和实现自身价值的依据。

并针对非人类中心主义环境伦理学把“是”等同于“应该”这一难点问题,认为这些流派提出的权利、利益、价值的依据就是寻求动植物个体、物种、生态系统、自然界中与人相似的特征把他们当做人来爱护。

关键词:道德;权利;利益;价值;精神需求中图分类号:B82-058 文献标识码:A收稿日期:2002-07-01作者简介:唐竹(1974-),吉林省吉林市人,北京大学湍流与复杂系统国家重点实验室环境系统中心研究助理,主要研究方向为环境哲学,广义主客体关系学。

E -mail :tangzhu02@. 面对日益严重的环境危机,西方非人类中心主义环境伦理学把本来只用于人与人之间关系的伦理原则应用于人与自然之间,提出了自然界及其中动植物个体、物种、生态系统的权利、利益和与人的利益无关的价值(或内在价值、固有价值、天赋价值等)。

这些观点是非人类中心主义环境伦理学的重要立论基础,也是受到人类中心主义环境伦理学批驳的焦点。

因为伦理学是研究道德的科学,故本文拟从道德的双重作用分析这个问题。

1 从道德能够维护人的利益论自然界有权利、利益和价值 人在社会中生存,人与人、人与集体之间就会产生种种利益冲突。

矛盾解决不好,就要危害社会的稳定和每个人的正常生存。

于是就产生了调节人与人、人与社会关系的道德。

“功能加忠诚”理论与中央文献翻译研究作者:乔拓新来源:《山东青年》2020年第04期摘要:“功能加忠诚”理论是功能主义学派代表人物诺德所提出的翻译原则。

从字面来看,这个原则包含两部分,“功能”和“忠诚”。

“功能”概念是基于德国功能学派的功能,并非诺德的首创;“忠诚”是超越文本关系的,人际关系的忠诚。

将“忠诚”的理念引入德国功能主义,是诺德对于功能主义翻译理论的一大贡献。

本文从“功能加忠诚”翻译理念的概念剖析入手,以《毛泽东选集》英译为例,论证“功能加忠诚”对于中央文献翻译的适用性。

关键词:功能;忠诚;中央文献;翻译一、中央文献翻译贾毓玲(2011)将中央文献定义为:党和国家领导人的著作和讲话,中国共产党全国代表大会的主要文件,全国人民代表大会和全国政治协商会议的主要文件以及党和国家其他重要政策文件。

田海龙教授指出:“中央文献对外翻译不仅是一个实践性很强的工作,而且中央文献对外翻译研究也很有传统,形成了许多有价值的理论和观点,这不仅对中央文献对外翻译实践具有指导意义,而且也丰富着一般的翻译理论”(田海龙,2017)。

中央文献翻译工作不是把外国的政治文献翻译过来供本国人阅读和了解,而是将中国的政治思想和观点等沟通与传播出去,因而其重要性不是普通的政治文本翻译所能比拟的。

中央编译局中央文献翻译部王丽丽处长曾撰文指出:“中央文献翻译工作者的初心和使命是阐释好中国理论,传递好中国观念。

”(王丽丽,2018)译者“在翻译的过程中要增强政治意识、时代意识、历史意识和效果意识,并根据政治文献的特点采取相应的翻译策略”(同上)。

二、“功能加忠诚”理论功能加忠诚原则是功能主义学派代表人物诺德所提出的翻译原则。

“功能”是基于德国功能学派的功能,“忠诚”则是诺德看到德国功能主义的局限而引入的,“希望解决翻译中的激进功能主义问题”(张美芳,2015: 78)。

功能概念来自德国功能主义学派,其学术思想可追溯至《圣经》的翻译实践中,“在《圣经》翻译过程中,所有译者都注意到,不同的情景要求不同的翻译。

第1期(总第184期)2024年1月浙㊀江㊀工㊀商㊀大㊀学㊀学㊀报JOURNAL OF ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY No.1(General No.184)Jan.2024收稿日期:2023-08-05基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目 生态文明法治转型下环境健康权的法律保护研究 (21YJA820021);司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目 统筹观下生态环境损害赔偿诉讼模式研究 (22SFB5066)作者简介:唐瑭,女,上海海事大学法学院副教授,法学博士,主要从事环境法研究;王普(通讯作者),男,浙江工商大学法学院博士研究生,主要从事环境法研究㊂生态环境风险预防原则的法律构造及其功能阐释唐㊀瑭1,王㊀普2(1.上海海事大学法学院,上海201306;2.浙江工商大学法学院,浙江杭州310018)摘㊀要:当前学界对生态环境风险预防原则的界定大多与环境损害预防相区分,予以狭义的界定㊂这将会导致生态环境立法的不连贯性和不系统性㊂生态环境风险预防原则应包含现行环境法所规定的预防原则及德国环境法所不予考虑的 剩余风险 ㊂根据 风险 的可靠性㊁紧迫性和科学性,生态环境风险预防应当进行广义阐释,包括 危险阻止 风险预防未来预警 ㊂生态环境风险预防原则应分为三层法律构造,即生态环境损害 危险 预防㊁可预见性的风险预防和科学不确定性的风险预防㊂生态环境风险预防原则具有三种不同功能,即价值性功能㊁概括性功能和具体性功能㊂功能是横坐标,构造是纵坐标,二者相交便构成了生态环境风险预防原则在生态环境法规范中的表达㊂关键词:生态环境;风险预防原则;构造;功能性条款中图分类号:D922.68㊀㊀文献标志码:A㊀㊀文章编号:10091505(2024)01007212DOI:10.14134/33-1337/c.2024.01.007一㊁引㊀言在不同的社会文明发展阶段中,环境风险的内涵和表现形式不尽相同㊂在农业社会,环境风险大多是指由自然界自发活动所引起的风险,如地震㊁海啸㊁山洪等自然灾害㊂在工业文明时代,科学技术成为社会发展的主要动力,科学技术也因此带来了人为性和不确定性的环境风险,如环境污染事故的发生和生态环境破坏的风险㊂由科学技术所带来的环境风险更多的是一种客观风险㊂随着工业化和科技化程度不断提高,一方面不断发展的核电站㊁电子信息技术㊁生物产品㊁交通运输的发展给人们带来了便利和福祉,另一方面环境污染㊁交通事故㊁工业损害等事故的增加则给人们带来损害和潜在的风险㊂这便形成了现代社会现代性内部的连续性和断裂性之间的矛盾[1]27㊂在20世纪中叶,德国社会学家乌尔里希㊃贝克指出 现代工业社会正从传统工业社会模式中脱颖而出,正在形成一种新型的社会样态 风险社会 [2]㊂风险预防原则(Precaution Principle)最早作为法律原则出现在1941年的 特雷尔冶炼厂仲裁案 中,国际法院认为 任何国家皆需对其境内活动所造成的跨国界环境危险,以及可预见的环境风险负起防治或预防的责任 [3]㊂风险预防原则在国内法上被确认为法律原则是在20世纪80年代㊂中国正处于从农业社会向工业社会转型和从工业社会向风险社会转型的双重转型期㊂在这样的双重社会转型过程中,风险预防在我国环境保护中显得尤为关键㊂风险预防原则在我国学术研究和实践中的发展经历了多个阶段,从面向污染的预防原则到环境损害预防,再到环境风险预防㊂新时期面向生态文明和安全法治国家的基本要求,风险预防原则在生态环境立法中应当与时俱进,构建符合新时期要求的生态环境风险预防原则㊂风险预防的概念有一个从科学概念逐渐转变成法律概念的过程㊂最早从科学概念进入法律概念,风险预防作为法律的价值和理念,以价值性原则的形式出现,即 风险预防原则 ㊂其后,随着社会发展转型,人类社会对各种风险的防范意识不断增强,风险预防原则的法律表达越来越具有实质性内涵㊂从横向维度来看,生态环境风险预防原则的法律表达有三种方式,即价值性的原则规定㊁概括性规定以及具体规范化规定㊂从纵向维度来看,按照 风险 的紧迫性㊁可预见性和不确定性程度,生态环境风险预防原则又可分为 三层 法律构造㊂二㊁生态环境风险预防原则的意涵(一)生态环境风险预防原则的学术争议当前学界对生态环境风险预防原则认识不一,主要存在对两类概念的辨析㊂一是风险预防原则与预防原则(Prevention Principle)的区别㊂一般认为,预防原则是我国环境法上的基本原则之一㊂通说认为,预防原则是开发和利用环境行为所产生的环境质量下降或破坏等后果的事前预防[3]㊂我国‘环境保护法“第5条规定 环境保护坚持保护优先㊁预防为主㊁综合治理㊁公众参与㊁损害担责的原则 ㊂预防原则自1989年‘环境保护法“中便有所规定,应当是针对污染防治而提出的对即将发生的污染事实的预防,未站在生态系统保护的视角设定该原则㊂预防原则一直被视为我国环境法结合自身国情对国际环境法中风险预防原则的一种具体转化㊂其预防的射程和层级远远低于风险预防㊂由于我国‘环境保护法“规定了预防原则(对应危险阻止的状态),因此我国学者通常把预防原则与风险预防原则进行区分处理,认为预防原则的规制对象是现实存在的生态环境损害;风险预防原则的规制对象是处于不确定性的风险[4]㊂二是环境风险预防与环境损害预防的区别㊂环境损害预防这一说法源自对预防原则的解读,是一些学者为了与风险预防原则相区分而提出的一种表达[4-5]㊂从而认为,应当在未来环境立法中区分环境损害㊁环境危险和环境风险㊂有学者认为,应当区分风险预防与危险防御(此处的危险防御与损害预防同义),这样可以明确裁量领域与羁束领域[6]㊂此外,根据德国环境法,区分 危险 风险 和 剩余风险 ,从而对应区分环境损害预防(对应危险)㊁环境风险预防(对应风险)以及其他人类需要容忍的剩余风险㊂学界有学者以此为依据指出,应当区分环境损害预防和环境风险预防,认为二者是并列关37第1期唐瑭,王普:生态环境风险预防原则的法律构造及其功能阐释㊀47浙㊀江㊀工㊀商㊀大㊀学㊀学㊀报2024年系㊂也有学者认为环境风险预防应当与损害控制相对,而不是损害预防,对损害预防与风险预防不作区分[7]㊂相比风险预防原则,有学者更为强调的是针对科学不确定性的风险[8]㊂生态环境保护发展的历史较久,风险社会在当下也不再是新兴概念㊂新时代我国环境立法应当突破既往在生态环境保护中对风险预防的认识,构建新型的生态环境风险预防原则㊂与前述环境风险预防原则不同,生态环境风险预防原则应当涵盖 危险 风险 和 剩余风险 三种状态㊂首先,尽管德国环境法对风险预防原则发展较早,但其立法时受限于当时的立法环境和背景,我国生态环境立法不应当完全采纳㊂基于当前生态环境保护发展的新阶段,应当突破其对 剩余风险 预防的忽视以及对 剩余风险 的较大容忍㊂吉登斯将风险分为外部风险和被制造出来的风险[9]㊂外部风险是一种传统的或自然的不变风险,这种风险源于人类的 无知 ㊂被制造出来的风险是不断发展知识以图控制和规范将来产生的一种意想不到的风险㊂这种风险具有不确定性[10]㊂环境法所能够规范的生态环境所面临的风险大多为被人类制造出来的风险,此类风险应当包括即将发生的 危险 ㊁可遇见的 风险 与具有科学不确定性但仍存在预警必要的 剩余风险 ㊂其次,生态环境风险预防原则应当涵盖上述三种类型的预防是新时期我国生态文明发展到一定阶段的必然要求㊂习近平生态文明思想是对环境风险预防本身的实体性价值要求,而法治思想则是对生态环境风险预防原则在我国环境立法中的规范性要求㊂国家总体安全观是对生态环境风险预防原则的统领性要求㊂习近平生态文明思想主要体现在 八个观 ,即生态兴则文明兴㊁生态衰则文明衰的历史观,人与自然和谐共生的科学自然观,绿水青山就是金山银山的绿色发展观,良好生态环境是最普惠的民生福祉的民生观,山水林田湖草是生命共同体的整体系统观,用最严格制度保护生态环境的严密法治观,全社会共同建设美丽中国的行动观以及共谋全球生态文明建设之路的共赢全球观[11]㊂这 八个观 充分体现了生态环境保护中的 防患于未然 的风险预防思想㊂安全法治国家的理念为生态环境风险预防原则的法律表达提供了价值基础㊂社会法治国家强调通过国家权力运行实现实质正义[12]㊂这便为生态环境风险预防原则在我国法律体系中形成法律构造提供了价值基础㊂(二)生态环境风险预防原则的法律构造风险是指不确定性或危险本身,或是指应对危险和不确定性的手段或方式[1]29㊂目前,学界对生态环境风险预防原则的概念和范畴没有统一㊂1992年‘里约环境与发展宣言“将风险预防原则定义为:为了保护环境,各国应按照本国的能力,广泛适用风险预防措施㊂遇有严重或不可逆转损害的威胁时,不得以缺乏科学充分确定证据为理由,延迟采取符合成本效益的措施防止环境恶化[5]㊂生态环境风险预防原则应以 预防优先,科学次之 的核心思想进行环境风险规制[13]㊂从风险类型上来讲,德国联邦政府1990 1992年的环境政策报告中第一次将 危险阻止 风险预防 和 未来预警 作为预防原则的三个方面[14]㊂有学者将风险预防原则与损害预防原则相区分,认为指向紧迫性危险的预防和可预见性的风险预防为损害预防原则所保护的范畴,而具有不确定性的风险预防为生态环境风险预防原则所保护的范畴[5]㊂也有学者指出,风险与危险的区别是,风险被视为某个行为的后果向遥远的未来延伸[15]㊂笔者认为,生态环境风险预防原则应当作广义理解,我们可以将 危险阻止 和有科学依据的 风险预防 视为 末端风险预防 ,因为这两者更加接近现实损害的发生;将具有科学不确定性的 未来预警 的风险预防视为 前端风险预防 ㊂与之相对应,根据风险逼近的紧迫性㊁可预见性和不确定性程度可以将风险分为具有紧迫性的危险㊁具有一定可预见性(有科学证明)的风险和具有科学不确定性的风险三种状态㊂由此生态环境风险预防原则应当涵盖上述三种状态㊂生态环境风险预防原则应当涵盖当前我国‘环境保护法“所规定的预防原则,也应当涵盖德国环境法所忽视的 剩余风险 的预防㊂生态环境风险预防原则的法律构造可分为生态环境损害预防规范体系㊁可预见性的生态环境风险预防规范体系以及科学不确定性的生态环境风险预防规范体系㊂每一种构造均包含三种功能性条款,即价值性的法律规范㊁概括性的法律规范和具体性的法律规范㊂(三)生态环境风险预防原则的功能性条款生态环境风险预防原则的功能性条款有三种方式,即价值性功能条款㊁概括性功能条款以及具体性功能条款㊂价值性功能条款,也可称为 结构性法律原则 ㊂结构性法律原则是将生态环境风险预防原则作为一般性的指导思想规定在法律规范中使其合法化[16]264,但并不直接适用,主要是政治性㊁纲领性的宣言式的规定㊂这种形式的风险预防原则在法律上往往是以明文规定 风险预防原则 的方式呈现,但其仅仅是宣告性的法律条文㊂例如‘德国基本法“第20a 条确认环境保护属于国家任务的范畴,并在具体表述上包含了预防性的内容[16]264㊂概括性功能条款,是将生态环境风险预防原则作为对法律适用和法律发展具有普遍指导意义的一般化和普遍化的法律规范进行规定[16]264㊂概括性规定的生态环境风险预防原则与价值性规定的生态环境风险预防原则最大的区别在于,前者在具体的法律规范和法律适用中充分体现,具有适用性,而后者不具有实际法律适用性㊂概括性规定的生态环境风险预防原则在法律文本上一般直接以法律条款的形式呈现,这一条款以目的解释等法律解释方法产生法律适用和普遍化指导性的功能㊂例如,在环境法领域,作为政治性纲领性的法律原则,生态环境风险预防原则最早起源于德国㊂1974年‘联邦德国有害影响预防法“中首次作为价值性的原则规定了风险预防原则㊂1976年联邦德国政府进一步阐释了风险预防原则作为基本政治原则的含义:制定环境政策不仅是为了对抗迫在眉睫的危险和预见出现的损害,更重要的是通过对风险的预防和控制来加强对基础自然环境的保护和合理利用[17]㊂具体性功能条款,是将风险预防原则转化为具体的具有法教义学功能且与法律系统相耦合的法律条款,其在具体的部门法中成为可以直接运用的判断标准,并且具有规范性功能和规范性内容㊂其在法律条文中以直接规定采取风险预防措施的一般义务性条款或具体义务性条款的形式呈现㊂例如‘爱沙尼亚环境法典总则“第3章规定了经营者的风险预防措施[5]㊂‘瑞典环境法典“大量采用风险预防措施的用语,法律都体现出风险预防原则的精神[5]㊂如果风险预防原则的构造与功能性条款分别为纵坐标和横坐标,那么相交之处便是生态环境风险预防原则的法规范表达㊂三㊁生态环境损害风险预防的功能性条款表达对危险的预防主要是指侵害行为迫近现实发生,立法者有制止的义务[5]㊂根据1978年德国联邦宪法法院在 第一卡尔卡案 中对 危险 的界定,危险是指相关当事人生命和身体的完整性损害的现实发生[14]㊂其包含三种功能性条款㊂(一)以紧迫性危险预防为核心的价值性条款环境损害(危险)预防规范体系以紧迫性的危险预防为核心价值㊂这里的紧迫性是指与科学不确定性的风险相比,危险靠近的时间和发生损害的可能性较强㊂环境污染本身便是具有紧迫性的现实危险㊂污染防治是一种具有紧迫性的危险预防㊂我国现行的生态环境法律体系以污染防治法为主, 预防为主,防治结合 是我国环境法的基本原则之一㊂环境损害(危险)预防规范体系把提升环境质量作为风险规制价值目标㊂环境损害(危险)预防规57第1期唐瑭,王普:生态环境风险预防原则的法律构造及其功能阐释㊀67浙㊀江㊀工㊀商㊀大㊀学㊀学㊀报2024年范体系以损害(危险)发生的较大可能性和较强现实性为预设,但其所规范的时间节点是在环境损害发生之前,主要的目标不是环境损害的救济而是预防,预防的方式便是提升环境质量㊂通过环境质量的提升达到环境损害(危险)预防的目标㊂我国生态环境保护把紧迫性危险的预防作为生态环境风险预防的首要目标㊂价值性功能的法规范体现在我国2018年修正的‘宪法“第26条的规定㊂该条规定国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害㊂其中 改善生活环境和生态环境 和 防治污染和其他公害 都体现了这种具有迫近的现实存在的紧迫性的生态环境危险㊂2018年国务院出台的‘关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见“总体目标中提到,到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总体大幅减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应,并提出 严格控制重点流域㊁重点区域环境风险项目 ㊂这里的环境风险管控也是具有迫近性的环境危险的预防㊂(二)以规范环境质量责任为核心的概括性条款概括性功能的法规范体现在‘民法典“和‘环境保护法“中㊂2020年‘民法典“第七编第七章第1229条至第1235条所规定的环境污染和生态破坏责任是以紧迫性的生态环境危险的修复和预防为对象㊂2014年‘环境保护法“第1条规定了立法目的,即为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展㊂该条中 保护和改善 防治污染 保障 等用语都体现了对紧迫性危险的风险预防㊂在明确环境质量责任方面,我国环境法将保持和提升环境质量责任分别赋予了地方政府和企业㊂我国‘环境保护法“第6条㊁‘大气污染防治法“第3条㊁‘水污染防治法“第4条等均规定:地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责㊂政府环境质量责任具体包括以下两个内容:一是将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划,组织建立环境资源承载能力监测预警机制;二是根据环境目标和任务采取有效措施改善环境质量,对未达到国家环境质量标准的重点区域㊁流域的有关地方政府,应当进行限期达标㊂(三)以行政规制和行政责任为核心的具体性条款具体性功能的法规范主要包括环境质量监管和环境法律责任两个方面㊂在环境质量监管措施方面,环境标准制度㊁排污许可制度㊁固体废物污染防治分类管理制度等措施均体现了我国环境法对紧迫性危险的预防㊂我国‘环境保护法“‘大气污染防治法“‘水污染防治法“‘噪声污染防治法“等污染防治类法律中,环境标准制度和排污许可制度是环境质量监管的主要措施㊂‘固体废物污染环境防治法“中的分类管理对紧迫性危险的预防的体现尤为明显㊂‘固体废物污染环境防治法“中规定了固体废物污染防治分类管理制度,即将固体废物分为工业固体废物㊁生活垃圾和危险废物㊂在环境损害(危险)预防的法律责任方面,以行政责任为主,以危险责任和惩罚性赔偿的民事责任为特点㊂在行政责任方面主要以行政处罚为主㊂在刑事救济方面以环境污染犯罪的追究为主㊂在行政责任方面,以‘环境保护法“‘大气污染防治法“‘水污染防治法“‘固体废物污染环境防治法“‘噪声污染防治法“等污染防治类法律为规范基础,以罚款㊁责令限期整改㊁责令关停㊁吊销营业执照㊁没收违法所得等行政责任为主要的法律责任㊂若相应的情节达到一定程度,当事人则承担刑事责任㊂在民事责任方面,危险责任和惩罚性赔偿是环境损害(危险)预防主要的民事救济方法㊂通说认为,民事侵权救济是针对过错行为的救济和惩罚㊂如德国法学家耶林曾指出: 产生责任的是过错,而不是损害㊂ [16]260伴随风险社会的提出,针对过错行为的民事救济方式不能救济紧迫性危险所导致的将要发生或者正在发生的损害㊂这是因为风险社会会产生非过错行为导致的损害,这种非过错的损害行为具有客观危险性㊂‘德国民法典“‘法国民法典“中大多规定了 危险责任 ㊂根据19世纪末德国社会学家赛雷伊和约瑟朗的风险理论学说,危险责任是指 人类生存于社会中,凡对他人创造危险,必须对于其后果负责,责任之基础并不在于有无过失,而系因自创造危险 [18]7㊂美国‘侵权法重述“(第二版)对这种紧迫性的危险预防有较为明确的解释㊂‘侵权法重述“(第二版)将对紧迫性危险(风险)预防的失当视为过失侵权行为[19]㊂从民事责任的承担方式来看,民事责任具有预防功能㊁复原功能和惩罚功能㊂有学者认为,民事责任中只有排除侵害具有预防功能[18]6㊂损害赔偿是不具有预防功能的㊂这是因为损害赔偿以有损害之存在为前提,方有赔偿之可言[18]6㊂在惩罚性赔偿制度出现之后,损害赔偿具有了一定的预防功能㊂英国在1784年的Genay v.Norris 案中最早确认了惩罚性赔偿制度[20]㊂通过判处数倍于履行差错的惩罚性赔偿可以促使追求利益最大化的企业将社会成本内部化,恢复有效的激励机制[21]㊂这是履行差错预期责任的一种体现,体现了风险社会中对侵权责任的认识㊂我国‘民法典“第1223条规定了生态环境破坏的惩罚性赔偿责任㊂这是生态环境紧迫性危险预防的民事责任救济㊂有学者认为,故意违法造成环境污染和破坏生态的惩罚性赔偿,会对故意破坏生态环境的行为产生遏制作用,从而有利于防范侵害生态环境行为的发生[22]㊂四㊁可预见性的生态环境风险预防的功能性条款表达可预见性的生态环境风险预防规范体系,在风险预防方面的紧迫性和实现性上略低于环境损害(危险)预防规范体系,只是具有一定的可预见性,这种可预见性是有一定科学依据的,但是不存在马上就要发生的损害或破坏㊂它同样也包括三种功能性条款的表达㊂(一)以科学证明和可预见性为核心的价值性条款规避风险是在人类有限理性内在环境风险认知的基础上尽最大可能地去减少风险,避免风险危害结果的出现[23]74㊂可预见性的生态环境风险预防的价值性法规范表达体现在‘土壤污染防治法“‘野生动物保护法“中㊂‘土壤污染防治法“‘野生动物保护法“是具有一定预见性的生态环境风险预防规范体系的核心法律规范㊂从‘土壤污染防治法“对 土壤污染 的范畴界定来看,土壤污染以 危害公众健康或破坏生态环境 为结果;从立法目的来看,‘土壤污染防治法“以预防为主㊁保护优先㊁分类管理㊁风险管控㊁污染担责和公众参与为原则㊂因此,‘土壤污染防治法“中的风险预防便是以具有科学证明和可预见性风险为核心要件的生态环境风险预防制度㊂2022年修订的‘野生动物保护法“中增加了生态环境风险预防的相关内容㊂(二)可预见性的生态环境风险预防的概括性条款可预见性的生态环境风险预防的概括性法规范体现在我国‘环境保护法“第13条㊁第19条㊁第21条所规定的环境规划制度㊁环境影响评价制度以及环境税制度之上,‘土壤污染防治法“‘野生动物保护法“的相关规定也有所体现㊂生态环境规划就是系统谋划生态环境保护的布局图㊁线路图㊁施工图,提升规划地位,健全规划体系[24]㊂从整体系统的角度,以科学证明为依据,从保护生态环境和风险预防两个方面,对具有一定预见性的生态环境风险进行风险预防㊂‘环境保护法“第13条规定了环境规划制度㊂该条规定,县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划㊂环境保护规划的内容应当包含生态保护和污染防治的目标㊁任务㊁保障措施等,并与主体功能规划㊁土地利用总体规划和城乡规划等相衔接㊂环境规划制度是对由一定科学证明和可预见风险的预防㊂同时我国‘水污染防治法“‘大气污染防77第1期唐瑭,王普:生态环境风险预防原则的法律构造及其功能阐释㊀。

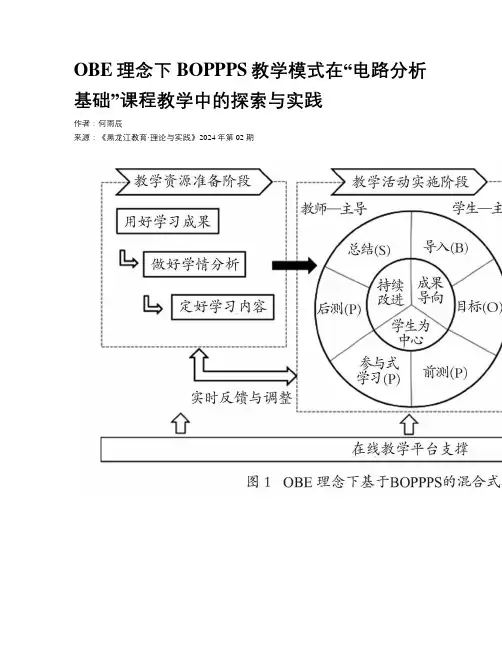

OBE理念下BOPPPS教学模式在“电路分析基础”课程教学中的探索与实践作者:***来源:《黑龙江教育·理论与实践》2024年第02期收稿日期:2023-05-11 修回日期:2023-06-06作者简介:何雨辰,男,副教授,博士,研究方向为机械电子工程教育。

基金项目:中国计量大学教学改革研究项目“‘翻转课堂’混合式教学改革的探索与实践”(HEX2022001)、“基于MOOC的混合式课堂教学改革及质量评价标准研究——以‘电路分析基础’课程为例”(HEX2019003)摘要:针对当前高校课堂教学中存在的普遍问题,文章以“电路分析基础”课程为例,探索OBE(Outcome Based Edu-cation,成果导向教育)理念下基于BOPPPS(Bridge-in、 Outcome、 Pre-assessment、Participatory learning、 Post-assessment、Summary)的混合式教学模式,分析了OBE理念与BOPPPS教学模式内涵的一致性,并以此为依据,重构教学模式,优化教学设计,完善教学评价。

实践表明,OBE理念与BOPPPS教学模式相结合的混合式教学模式充分发挥了学生学习的主观能动性,有效提高了课堂教学效果,全面提升了人才培养质量。

关键词:OBE理念;BOPPPS教学模式;课堂教学中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2024)02-0057-04一、引言目前,高等教育高质量发展进入“快车道”,如何在建设高水平本科教育、提高人才培养质量的目标下跑出“加速度”,是高等学校高素质人才培养亟须解决的问题。

2018年9月,教育部发布的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出,以促进学生全面发展为中心,既注重“教得好”,更注重“学得好”[1]。

这无疑对教师的“教”提出了更高的要求,也对学生的“学”提出了新的方向。

20年来我国文献学理论研究综述(1978~1998)谢灼华朱宁关键词文献学理论研究综述本文通过对1978~1998年我国文献学理论研究状况的介绍,阐述了主要代表人物的不同学术观点,并就有关文献定义、属性和文献学学科体系、范围及内容等方面研究的问题进行了归纳和评述,分析和揭示了20年来文献学研究的特点和进展动态。

自1978年党的十一届三中全会以来到1998年为止的20年间,可以说是我国文献学理论研究发展的昌盛时期。

1978年,在改革开放的春风吹拂下,中国图书馆学会和中国科技情报学会相继成立,一些为数不多的图书情报刊物先后复刊,大量新的图书情报刊物象雨后春笋般地呈现出来,这不仅为图书情报专业研究带来了盎然的生机,而且给文献学的研究开辟了广阔的学术阵地。

以往有关文献学的研究的最新成果大都散见在文史刊物或大专院校学报上,其研究者大多数是文史界学者,现在图书情报学界的学者在文献工作研究的基础上开始了文献学理论的研究,可见文献学的研究已步入了一个多视角、全方位的立体研究阶段。

1 有关文献学研究的概况文献学是一门既古老而又年轻的学科。

说它古老,是因为早在两千年以前自孔子《论语·八佾》中出现“文献”一词以来,就有汉代郑玄、宋代朱熹、元代马端临等为代表的历代学者对“文献”词汇作过种种解释和研究,这可以说是文献学研究的端倪和沿革;说它年轻,是因为1930年郑鹤声、郑鹤春合著的《中国文献学概要》问世后,首次以“文献学”冠为书名,标志着人们对文献的认识已从感性认识阶段上升到理性认识阶段,同时也标志着人们对文献的研究已进入系统的科学研究阶段和文献学作为一门独立学科的正式诞生,其后1936年陈登原的《古今典籍聚散考》,进一步深化了文献的研究,考察了我国文献的兴衰聚散,则是中国文献史研究的滥觞。

〔1〕此后三、四十年间,尽管有关文献学研究的论著似断似续,如:50年代后期,玉欣夫教授在复旦大学中文系讲授文献课程时提出了融目录、版本和校雠学于一体的文献学学科体系的构想,而后又有杜定友、袁翰青等人相继发表过有关地方文献学和文献工作等方面的论文,1966~1976年文革期间,除少许有几篇与文献学相关的论文外,几乎是空白。

唐璞教授个人简历唐璞,男,1908年11月17日(农历10月24日)出生于山东青州北城,满族。

1920年毕业于青州北城一区小学,1926年毕业于山东省第十中学,1930年毕业于济南高中。

1930年9月到1931年9月就读于东北大学建筑系,“九·一八”事变后,转入南京中央大学建筑系。

1934年,毕业于南京国立中央大学建筑系,获工学士学位。

大学毕业后,1934年任南京市工务局设计科技术员,1936年任巩县兵工厂建筑课课长,后任泸州二十三兵工厂建筑课课长。

1941年,创办天工建筑师事务所,唐璞教授担任天工建筑师事务所所长,总建筑师;1946年,天工建筑师事务所解散。

1947年任京汉铁路管理局工务处正工程师。

解放后,曾任厂工人代表会主任委员及胜利折实公债推选委员会委员。

继之泸州成立总工会,派唐璞教授任秘书,后被调入西南大区建筑工程局。

新中国成立后,1950年唐璞教授在西南建筑公司设计院任总建筑师、副总工程师。

1951年在西南工业专科学校建筑科任兼课教师,1952年在重庆建筑工程学校建筑专业任教。

1954年任中国西南建筑设计院总建筑师。

1956年任中国建筑学会理事。

“肃反”运动后唐璞教授任重庆市建筑学会副理事长。

1957年以中国建筑师代表团代表身份赴苏联和罗马尼亚访问考察。

1959年唐璞教授任四川省建筑学会副理事长。

1963年任四川省建筑学会建筑创作委员会主任委员并兼任四川省建筑学会建筑物理委员会主任委员。

1965年唐璞教授被选为第三届全国人大代表。

文革期间受到错误对待,直到1978年,唐璞教授才予以平反。

1979年唐璞教授调至重庆建筑工程学院任教。

1981年任建筑系主任,之后还兼任建筑设计研究所所长及总工程师。

同时,他还是中国建筑学会理事,四川省土木建筑学会副理事长,重庆建筑学会副理事长,四川省建筑学会建筑创作委员会主任委员。

1983年任四川省建筑学会顾问。

1985年唐璞教授以77岁高龄从建筑系领导岗位上退休留用。

第28卷 第7期光 学 学 报Vol.28,No.72008年7月ACTA OP TICA SINICAJ uly ,2008文章编号:025322239(2008)0721347206含氧空位锐钛矿TiO 2光学性质的第一性原理研究侯清玉 张 跃 张 涛(北京航空航天大学材料科学与工程学院,北京100083)摘要 为了研究锐钛矿TiO 2晶体中氧空位对光学性质的影响,利用基于局域密度泛函理论框架下的广义梯度近似平面波超软赝势方法,用第一性原理对含氧空位锐钛矿TiO 2晶体进行了结构优化处理,计算了完整的和含氧空位锐钛矿TiO 2晶体的电子态密度、复数折射率、介电函数及吸收光谱的偏振特性。

二者比较发现,引入氧空位后,锐钛矿TiO 2的电子结构发生了变化,电子总态密度的费米面进入了导带,引起了莫特相变;含氧空位的锐钛矿TiO 2晶体的Ti 3d 态大约在-6.097eV 处出现了新的劈裂峰值。

两种模型的介电函数虚部、吸收光谱以及复折射率的实部,它们的峰值位置一一对应,说明它们之间存在着内在的联系,这些都与电子态密度分布直接相关。

理论分析和计算发现二者的介电函数虚部和吸收光谱峰值位置移动是弛豫效应影响的结果,同时,峰值大小变化是电子跃迁的几率来决定的。

晶体的各向异性是由晶体结构的对称性决定的。

关键词 光学材料;氧空位;锐钛矿TiO 2晶体;电子结构;第一性原理中图分类号 TN304.2 文献标识码 A doi :10.3788/AOS20082807.1347S t u dy o n Fi rs t P ri ncip le of Op t ical P r op e r t y of Oxyge nV aca ncy 2Dop ed A n a t as e TiO 2Hou Qingyu Zhang Yue Zhang Tao(School of Material Science &Engi neeri ng ,Beiji ng University of Aerona ustics a nd Ast rona utics ,Beiji ng ,100083,Chi na )Abs t r act The effect of oxygen vacancy in anatase TiO 2crystal on the optical p roperty was studied by using the plane waves ult rasoft pseudopotential technique ,which was based on density f unctional theory.The crystal st ructure of anatase with oxygen vacancies was optimized by using the first p rinciple.Then elect ronic 2state density ,complex ref ractive index ,dielect ric f unctions and absorption spect ra in pure and oxygen doped anatase TiO 2crystal were calculated.By comparing the results ,we find there are some changes in elect ronic st ructure ,which lead to a changeof the interaction between elect rons.The Fermi surface of the total density of states (TDOS )extends into the conducting band ,and causes Mott phase t ransformation ,and the Ti 3d state of the anatase crystal of TiO 2at-6.097eV shows new split peaks.Positions of imaginary part of dielect ric f unctions and real part of the absorption spect rum and complex ref ractive index are identified ,showing there are inner relations between them ,which are related to the state density of the elect rons.By theoretical analysis and calculation ,we find that the imaginary part of dielect ric f unctions and the peak position of absorption spect rum are caused by t he relaxation effect ,meanwhile the height of the peaks is related to the t ransition p robability of the electrons ,and anisot ropism of the crystal is determined by its symmet ry st ruct ure of crystal.Key w or ds optical materials ;oxygen vacancy ;anatase TiO 2crystal ;elect ronic st ructure ;first p rinciple 收稿日期:2007211222;收到修改稿日期:2007212217基金项目:国家自然科学基金(50436040)资助课题。

爱伦・坡是美国文学史上一位有影响、有争议的作家,170年来,西方文学评论界一直都没有放弃对他的研究,其原因有三:一是他是一位有争议的作家。

人们对他的评价褒贬不一。

不同时期的不少伟大作家都给予他截然不同的评价,如:萧伯纳(BernardShaw)认为:“美国出了两个伟大的作家———埃德加・爱伦・坡和马克・吐温”。

丁尼生(Tennyson)说坡是“美国最具独创性的天才”。

(themostoriginalAmericangenius)叶芝(Yeats)说他是“美国最伟大的诗人,而且永远是全世界伟大的抒情诗人”。

(agreatlyricpo-etoftheworld)。

(Belgion:1951:51)J・S・戴也说:“坡在小说中,对环境造成的极度痛苦的恐怖,能给读者留下最深刻的印象”。

(RussellBlankenship,1973:215)爱默生(Emerson)称他为“打油诗人”。

(ajingleman)惠特曼(Whitman)说他“在想象文学的电光之中明亮、旋目,但没有热”。

(amongtheelectriclightsofimaginativeliterature,brilliantanddazzling,butwithnoheat)还有人则无视爱伦・坡的才华,认为他的艺术是:“不道德的或没有道德意识的”。

(immoraloramoral)在对他的生平介绍中,把他描写成为“醉鬼和恶魔”。

(demonrumandadiscipleofthedevil)。

(GeraldM.Gar-mon,1973:19)世人对他的争议从这些褒贬不一的评价中可见一斑。

二是不少后世人都或多或少地受到过爱伦・坡的影响。

美国的诺里斯、德莱塞、福克纳,英国的罗塞蒂、史文朋、史蒂文森、肖伯纳等都深受他的影响。

三是在进入20世纪以来,爱伦・坡作为美国浪漫主义时期的作家引起了现代派的极大的关注和兴趣,各批评流派,如社会历史学派、精神分析学派、新批评派、女权主义者、读者反应批评派、结构主义、解构主义等都从不同的角度来审视他和他的作品。

高中英语跨学科交叉融合研究-以地理学科融合为例摘要:目前,在我国部分地区也对跨学科学习模式进行实践,在实践中发现大部分跨学科教学集中在高等教育,中学生的跨学科核心素养能力一直被忽视,中学的课堂几乎是单一课程、单一思维的场面。

学生复合型思维的培养大打折扣,学习的创造性、辩证性被磨灭。

英语教师通过跨学科融合学习可以帮助学生结合人文知识,提升文化品格;利用理科逻辑,锻炼思维品质;巧加寓言故事,激发学生兴趣,从而提高学生的跨学科意识及素养,为社会所需要的复合型人才培养打下坚实的基础。

笔者采用对南充市三所高中的不同年级的学生的问卷调查以及对南充三所高中的英语教师的访谈为研究方法,探讨当前高中英语跨学科教学的现状如何?高中英语跨学科教学可操作的融合途径是什么?笔者根据问题及老师的访谈结果提出建议。

关键词:高中英语;跨学科学习;地理第一章概述近年来国家越来越重视复合型人才培养,并在基础教育顶层设计的2020版《国家课程标准》和《国家课程方案》重申2017版的指导思想:以大概念引领、以跨学科为路径,进行探究式教学。

在这一目标、政策的驱动下,多学科交叉融合学习成为教育的新潮,越来越多的课程通过与其它学科的融合甚至是不同学科的思维来展示课程重难点,当前我国也在多个地区逐步开展跨学科教育。

笔者通过中国知网以跨学科融合为主题发起搜索发现有144篇核心期刊对跨学科融合学习进行了探讨。

其中有文献认为学科融合不是简单的学科点缀, 而是要切实发挥不同学科资源的效能和作用;学科融合不能喧宾夺主, 而在于增进目标学习的有效性;学科融合是一种自然的介入和参与, 不是有意为之和牵强(陆启威,2016);学科教学融合的探究过程中有学者谈到融合教学有利于学生建构知识关系、全面把握知识、提升学生学习品质以及有助于学生知识分析和创造(韦学飞,2021);实践的过程中也提出跨学科教学“三化”策略:情景化、概念化、问题化。

(张萌、何巧玲、洪毅,2019)。

2019年21期博士论坛高教学刊基于工程类专业基础课的挑战性课程教学方法讨论*杨伟,唐璞,骆无穷,詹铭周(电子科技大学,四川成都611731)一、概述课程挑战度不足,是我国世界一流本科教育事业的瓶颈问题之一。

国外高校非常重视学生的基础理论和实验课程的动手能力的培养。

20世纪60年代,芝加哥大学施瓦布教授提出了“探究式”教学法,通过探究与讨论过程,使学习者掌握科学的概念,了解科学研究的方法。

几乎同时,加拿大学者提出了基于问题的学习与教学模式,强调把学习设置在复杂、有意义的“问题情境”中,通过让多位学习者合作解决真实问题,来学习“隐含于问题背后的科学知识”,并形成自主学习的能力。

20世纪90年代末,美国麻省理工学院、瑞典皇家工学院等四所知名大学联合建立跨国合作研究组织,提出了现代工程教育的CDIO模式,即构思(Conceive)、设计(Design)、实现(Implement)和运作(Oper-ate)。

该模式让学生以课程之间存在的有机联系来学习工程技术。

这些教学方法和学习方法都是现今比较先进的教学理论和学习理论[1]。

所谓挑战性学习是指通过增大课程挑战度,强调对学生实践动手能力的培养,从而达到激发学生的学术志趣,建立学术自信,培养创新意识和团队协作精神的目的。

目前,国内许多大学也提出并实践了“翻转课堂”、“小班教学”和“挑战性学习课程”等教学改革,积极研究-试验-推广新的课堂教学模式,取得了良好的教学效果[2,3]。

2012年,清华大学教务部门正式支持教师开出首门“校级挑战性学习示范课”。

电子科技大学在2017年也提出了挑战性学习课程建设项目。

通过此类课程,力争使每个学生在校期间经历一次挑战性学习课程体验,经受素质、能力、求学三方面磨炼和提升。

电子科技大学积极推进混合式教学模式教学改革,强调学生为学习主体和中心[4]。

本文的主旨是基于学校在专业基础课中推进“挑战性课程”的探索计划,以《微波技术基础》教学改革为分析依据,讨论面向这类课程的挑战性实现过程。

唐璞教授学术思想研究A Study of Professor Tang Pu’s Academic Thoughts阎 波 卫仲杰 谭文勇 YAN Bo, WEI Zhongjie, TAN Wenyong摘 要 唐璞教授是我国著名的建筑师和建筑教育家。

在详细阅读唐璞教授的学术著作和掌握与其相关口述史料的基础上,本文首先对他的成长环境、求学经历和工作经历进行了系统详细的梳理。

其次通过研究和分析,阐述了他在建筑创作中的自然观、社会观和哲学观思想;以及在建筑教育中的启发式教学、实践性教学和“三结合”教学思想。

最后总结了他在山地建筑、太阳能利用、蜂窝建筑、建筑声学和建筑教育等领域内的学术成就。

本文旨在认识、理解和总结唐璞教授的学术思想,以期对建筑学子起到专业指引的作用。

关键词 唐璞教授;生平概述;创作思想;教育思想;学术成就Abstract:Professor Tang Pu is a famous architect and architectural educator in China. On the basis of reading the academic works of Prof. Tang and mastering the oral historical data about the Prof. Tang Pu, firstly, this paper reviews his growth environment, learning experience and work experience systematically. Secondly, through research and analysis, the paper expounds his view of nature, society, philosophy in architectural creation thought and his thoughts of heuristic teaching, practical teaching, three-in-one combination teaching. Finally, the paper concludes his academic achievements in the field of mountainous region construction, solar energy utilization, cellular architecture, architectural acoustics and architectural education, etc. The purpose of this paper is to understand and summarize Prof. Tang Pu’s academic thoughts, with a view to providing professional guidelines for architectural students.Keywords:Professor Tang Pu; An Overview of Life; Creative Thoughts; Educational Thought; Academic Achievements唐璞教授是我国第二代建筑师,师从梁思成先生,是重庆大学建筑城规学院的著名教授。

总763期第二十九期2021年10月河南科技Henan Science and Technology我国科学家研究提出颗粒细化诱导提高电池循环容量新机制近日,中科院大连化学物理研究所研究员李先锋、副研究员郑琼团队和燕山大学教授唐永福团队合作,在钠/锂离子电池电极储能机理研究方面取得新进展。

相关成果发表在《德国应用化学》上。

近年来,钠离子电池研究受到国内外广泛关注,取得快速发展。

研究发现,具有较高钠离子储存性能和循环稳定性的电极材料,对于提高钠离子电池的能量密度和倍率性能十分重要。

研究中,团队设计了一种珊瑚状磷化铁(FeP)复合材料。

该材料可锚定FeP纳米颗粒,并将其均匀分散在氮(N)掺杂的三维碳骨架(FeP@NC)上。

珊瑚状FeP@NC复合材料具有较短的电荷转移路径和较高的导电氮掺杂碳网络,可显著改善复合材料的电荷转移动力学。

同时,由于FeP纳米颗粒周围具有高度连续的N掺杂碳骨架和弹性缓冲的石墨化碳层,基于FeP@NC复合材料的钠离子电池表现出优异的倍率性能和循环性能,在10A/g下经10000次循环后其容量保持率为82.0%。

更为重要的是,针对循环过程中电池容量逐渐上升的现象,研究团队结合电化学研究和原位电镜表征分析,证实了一种独特的颗粒细化在循环过程中提高容量的作用机制。

这种容量提升效果在小电流下表现得更为显著。

研究表明,均匀分布在氮掺杂碳基体上的FeP纳米颗粒,在第一个循环中经历了细化—复合过程,经过数次循环后呈现出全区域细化的趋势。

这种细化对周围的非晶碳产生强烈的吸附作用,引起复合材料石墨化度和界面磁化强度逐渐增加,为钠离子的存储提供了更多的额外活性中心,进而提高了循环容量。

这种容量提升机制也可以扩展到锂离子电池。

研究发现,在10A/g下,经5000次循环后,基于FeP@NC复合材料的锂离子电池的容量保持率为90.3%,超过了已报道的FeP基复合材料的容量保持率。

该研究提出了一种在循环过程中经颗粒细化诱导提高电池容量的新策略,为设计高性能的钠/锂离子电池负极材料提供了新思路。