[K12学习]中考语文 课外文言文考试必读120篇 24 僰人养猴

- 格式:doc

- 大小:111.50 KB

- 文档页数:3

中考必考文言文24篇译文(带原文版)班别姓名《论语》十则 (七年级上册 10课)原文:子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“由,诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。

”(《为政》)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”(《里仁》)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《泰伯》)子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”(《子罕》)子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

”(《卫灵公》)译文:孔子说:“学习了(知识),然后按一定的时间去实习(温习)它,不也高兴吗?有志同道合的人从远处(到这里)来,不也快乐吗?人家不了解我,我却不怨恨,不也是君子吗?”曾子说:“我每天多次地反省自己:替别人办事是不是尽心竭力呢?跟朋友往来是不是诚实呢?老师传授的学业是不是复习过呢?”孔子说:“在温习旧知识后,能有新体会、新发现,就可以当老师了。

”孔子说:“只读书却不思考,就会迷惑而无所得;只是空想却不读书,就有(陷入邪说的)危险。

”孔子说:“由,教给你对待知与不知的态度吧:知道就是知道,不知道就是不知道──这就是聪明智慧。

”孔子说:“看见贤人要想着向他看齐,看见不贤的人要反省自己有没有跟他相似的毛病。

”孔子说:“几个人一同走路,其中必定有我的老师,我要选择他们的长处来学习,(看到自己也有)他们那些短处就要改正。

”曾子说:“士人不可以不胸怀宽广、意志坚定,因为他肩负着重大的使命,路程又很遥远。

把实现‘仁’的理想看作自己的使命,不也很重大吗?到死为止,不也很遥远吗?”孔子说:“(碰上)寒冷的冬天,才知道松柏树是最后落叶的。

义务教育课程标准中推荐背诵的篇目之文言文24篇41. 《论语》十二则子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君乎?” 《学而》曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩《为政》子曰:“温故而知新,可以为师矣・”《为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆《为政》子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐.贤哉回也《雍也》子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者.《雍也》子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣.不义而富且贵,于我如浮云《述而》子曰:三人行,必有我师焉.则其善者而从之,其不善者而改之.《述而》子在川上曰:”逝者如斯夫,不舍昼夜《子罕》子曰:“三军可夺帅也匹夫不可夺志也《子罕》子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣•”《子张》42、《曹刿论战》《左传》十年春,齐师伐我。

公将战,曹刿请见。

其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?” 刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。

”乃入见。

问:“何以战?”公曰「衣食所安,弗敢专也,必以分人。

”对曰:“小惠未徧,民弗从也。

”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

” 对曰:“小信未孚,神弗福也。

”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。

”对曰:“忠之属也,可以一战。

战则请从。

”公与之乘,战于长勺。

公将鼓之。

刿曰:“未可。

”齐人三鼓。

刿曰:“可矣。

”齐师败绩。

公将驰之。

刿曰:“未可。

”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。

”遂逐齐师。

既克,公问其故。

对曰:“夫战,勇气也,一鼓作气,再而衰,三而竭。

彼竭我盈,故克之。

夫大国,难测也,惧有伏焉。

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。

”43. 《孟子》三则(1 )鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

中考课外文言文阅读24篇(原文·译文·详解)文征明习字《书林纪事》【原文】文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。

平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。

【译文】文征明监贴写《文字文》,每天以写十本作为标准,书法就迅速进步起来。

他平生对于写字,从来也不马虎草率。

有时给人回信,稍微有一点不全意,一定三番五次改写过它,不怕麻烦。

因此他的书法越到老年,越发精致美好。

【阅读训练】1.解释下面句中加点的词①书遂大进②平生于书③文征明临写《千字文》④或答人简札2.将“少不当意,必再三易之不厌”译成现代汉语。

译文3.用一句话来概括这段文字的中心。

答:(二)薛谭学讴【原文】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。

秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

薛谭乃射求反,终身不敢言归。

【译文】薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。

秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着拍节,高唱悲歌。

歌声振动了林木,那音响止住了行云。

薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。

从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

【阅读训练】1.解释下列加点的词在文中的意思。

①秦青弗止。

②响遏行云。

2.对下列各句中加点用法、意义判断不正确的一项是()A.①与②相同,③与④不同B.①与②不同,③与④相同C.①与②相同,③与④也相同D.①与②不同,③与④也不同3.翻译:谭乃高压求反。

译文:4.个故事给你以怎样的启示?答:5.薛谭身上有无可取之处?如果有,是什么?答:(三)范仲淹有志于天下【原文】范仲淹二岁而孤,家贫无依。

少有大志,每以天下为己任,发愤苦读,或夜昏怠,辄以水沃面;食不给,啖粥而读。

‖既仕,每慷慨论天下事,奋不顾身。

乃至被谗受贬,由参知政事谪守邓州。

‖仲淹刻苦自励,食不重肉,妻子衣食仅自足而已。

常自诵曰:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。

中考语文课外文言文考试必读120篇6揠苗助长编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中考语文课外文言文考试必读120篇 6 揠苗助长)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中考语文课外文言文考试必读120篇6揠苗助长的全部内容。

6 揠苗助长一、美文精读【文学常识】孟子(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(现山东省邹城市)人。

战国时期伟大的思想家、政治家、文学家、散文家,民主思想的先驱,儒家的主要代表之一。

孟子继承并发展了孔子的思想,被后世尊称为亚圣.其弟子将孟子的言行记录成《孟子》一书,属语录体散文集。

他提倡仁政,提出“民贵君轻”的民本思想.【文章主旨】人们对于一切事物都必须按照客观规律去发挥自己的主观能动性,才能把事情做好。

反之,单凭自己的主观愿望去做,即使有善良的愿望,美好的动机,结果也只能是适得其反。

【文言原文】宋人有闵其苗之不长而揠苗之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!"其子趋而往视之,苗则槁矣.天下之不助苗者寡矣,以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。

非徒无益,而又害之。

(选自《孟子》)【对照注译】原文注释译文宋人有【闵】其苗之不【长】而【揠】苗之者,【芒芒然】【归】,1、【闵(mǐn)】同“悯”,担心,忧虑。

【长(zhǎng)】生长,成长。

【揠(yà)】拔。

【芒芒然】露出疲惫但十分满足的样子。

【归】回家。

有个担忧他的禾苗长不高而把禾苗往上拔的宋国人,一天下来十分疲劳但很满足的回到家里。

【谓】【其人】曰:“今日【病】矣!【予】助苗长矣!”【谓】对……说.【其人】他家里的人。

僰人者,古之西南夷也。

其地多山川,气候宜猴。

故僰人常养猴以为乐。

昔者,僰人村中有一老者,名唤养猴翁。

翁年虽高,然精力充沛,性好山野。

每至春日,翁必携酒一壶,赴山林之中,寻猴为伴。

猴见翁至,皆欢跃而来,围绕翁旁,嬉戏追逐。

翁养猴之法,独树一帜。

不若他人以笼养之,翁以放养为主。

猴于山林之中,自由自在,饮食无忧。

翁则于每月之望,备酒果以飨猴。

猴食其果,饮其酒,与翁同乐。

养猴翁与人不同,不拘小节。

猴有疾病,翁亦不以为意,常以草药为之疗治。

猴感翁恩,愈发亲近。

翁亦视猴如子,朝夕相伴,情同手足。

一日,翁于山林中发现一幼猴,被猎人追捕,困于山崖之上。

翁见状,急中生智,攀援而上,将幼猴救下。

幼猴自此认定翁为父,日夜不离翁侧。

岁月如梭,猴群日益壮大。

翁亦渐老,然猴群依旧围绕翁旁,不离不弃。

翁感猴恩,遂决意传其养猴之术。

翁谓猴曰:“吾年已老,体力不支,养猴之术,非吾所能。

汝等宜自立,寻一良地,繁衍生息。

”猴闻言,齐声答应,感谢翁恩。

翁择一风水宝地,将猴群引至此处。

猴感激涕零,筑巢而居。

翁亦于此地搭建茅屋,养老颐生。

数年后,翁仙逝,猴群为之哀悼。

翁葬于猴群居住之地,猴群日夜守护,不敢有失。

翁养猴之术,传至后世,僰人养猴之风盛行。

夫僰人养猴,非徒为娱乐,实为传世之宝。

猴以翁恩,世代铭记;翁以猴伴,终身无悔。

此乃人猴和谐,共度时光之美谈也。

译文:僰人,古时候的西南夷族。

他们的居住地多山川,气候适宜猴子生存。

因此,僰人常常养猴子来作为乐趣。

从前,僰人村中有一位老者,名叫养猴翁。

虽然年纪已经很大,但他的精力依然充沛,喜欢在山野中游玩。

每当春天来临,翁就会带着一壶酒,前往山林中寻找猴子作为伴侣。

猴子们看到翁到来,都会欢快地跑来,围绕在翁的身边,嬉戏追逐。

养猴翁的养猴方法与众不同,不像别人用笼子养猴子,翁采用的是放养。

猴子们在山林中自由自在地生活,饮食无忧。

翁则每个月的月圆之夜,准备酒果来款待猴子。

猴子们吃着果实,喝着酒,和翁一起欢乐。

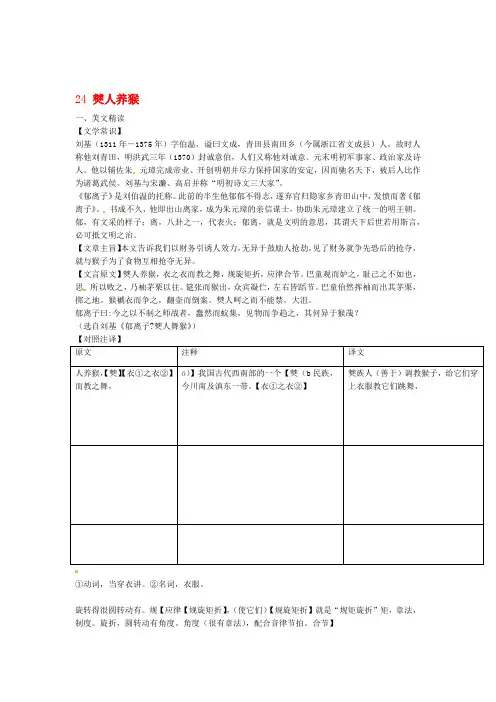

24 僰人养猴一、美文精读【文学常识】刘基(1311年-1375年)字伯温,谥曰文成,青田县南田乡(今属浙江省文成县)人,故时人称他刘青田,明洪武三年(1370)封诚意伯,人们又称他刘诚意。

元末明初军事家、政治家及诗人。

他以辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝并尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作为诸葛武侯。

刘基与宋濂、高启并称“明初诗文三大家”。

《郁离子》是刘伯温的托称。

此前的半生他郁郁不得志,遂弃官归隐家乡青田山中,发愤而著《郁离子》。

书成不久,他即出山离家,成为朱元璋的亲信谋士,协助朱元璋建立了统一的明王朝。

郁,有文采的样子;离,八卦之一,代表火;郁离,就是文明的意思,其谓天下后世若用斯言,必可抵文明之治。

【文章主旨】本文告诉我们以财务引诱人效力,无异于鼓励人抢劫,见了财务就争先恐后的抢夺,就与猴子为了食物互相抢夺无异。

【文言原文】僰人养猴,衣之衣而教之舞,规旋矩折,应律合节。

巴童观而妒之,耻己之不如也,思所以败之,乃袖茅栗以往。

筵张而猴出,众宾凝伫,左右皆蹈节。

巴童佁然挥袖而出其茅栗,掷之地。

猴褫衣而争之,翻壶而倒案。

僰人呵之而不能禁,大沮。

郁离子曰:今之以不制之师战者,蠢然而蚁集,见物而争趋之,其何异于猴哉?(选自刘基《郁离子?僰人舞猴》)【对照注译】①动词,当穿衣讲。

②名词,衣服。

旋转得很圆转动有。

规【应律【规旋矩折】,(使它们)【规旋矩折】就是“规矩旋折”矩,章法,制度。

旋折,圆转动有角度。

角度(很有章法),配合音律节拍。

合节】【应律合节】就是“应合律节”。

应合,(默契)。

配合。

律节,音律节拍。

【巴童】观而妒之,巴,古代国名,在今四川东部,故川四川的(一个)儿童看了很妒忌他们,为自己不如他们而羞耻,。

巴童,巴族仆人。

耻己之不如也,东别称“巴”1四川的儿童故着无意地挥袖【掷】扔,丢。

巴童【佁然】挥袖而【佁然】静止的样子。

丢出茅栗,将它们丢到地上。

出其茅栗,【掷】之地。

猴子(见了)扯掉衣服上前争(ch猴【褫】衣而争之,ǐ)】剥去,脱下。

2021年中考语文课外文言文阅读120篇及答案2021年中考课外文言文阅读训练(120篇)原文 1.赵襄主学御赵襄主学御于王子期①,俄而与子期逐②,三易马而三后③。

襄主曰:“子之教我御,术未尽也。

”对曰:“术已尽,用之则过也。

凡御之所贵,马体安于车,人心调④于马,而后可以追速致远。

今君后则欲速臣,先则恐逮于臣。

夫诱⑤道争远,非先则后也。

而先后心皆在于臣,尚何以调于马?此君之所以⑥后也。

”导读:王子期教赵襄主学御,特别指出:“凡御之所贵,马体安于车,人心调于马,而后可以追速致远。

”其实我们做任何事情皆如此,要全神贯注,目标明确。

注释:①赵襄主:赵襄子。

御:驾车。

王子期:古时善于驾车的人。

②逐:追赶,这里指驾车赛马。

③易:更换。

后:方位名词做动词,落后。

④调:谐调。

⑤诱:引导。

⑥此??所以:这就是??的原因。

精练一.解释加点的词1.赵襄主学御于王子期() 2.术未尽也()..3.先则恐逮于臣()4.夫诱道争远()..二.翻译1.术已尽,用之则过也。

2.人心调于马,而后可以追速致远。

3.而先后心皆在于臣,尚何以调于马三.你认为赵襄王落后的原因是什么?你赞成王子期的看法吗?原文 2. 老马识途管仲、隰朋从于桓公而伐孤竹①,春往而冬反,迷惑失道②。

管仲曰:“老马之智可用也。

”乃放老马而随之,遂得道。

行山中无水,隰朋曰:“蚁冬居山之阳,夏居山之阴,蚁壤一寸而仞有水。

”乃掘③地,遂得水。

导读:自然万物都有其独特的个性,人能善于向大自然学习,则万物可为我所用,为人类造福。

注释:①管仲、隰(xi)朋:皆齐桓公时大臣,帮助桓公成就了霸业。

孤竹:古国名。

②迷惑失道:迷路而找不到归途。

③掘:挖。

精练一、解释加点的词1.春往而冬反()2.迷惑失道() 3.遂得水()...二、翻译1.管仲曰:“老马之智可用也。

”2.蚁冬居山之阳,夏居山之阴。

三、文中故事是成语的来历,现比喻。

原文 3.穿井得人宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外①。

中考语文课外文言文考试必读120篇60 归钺早丧母编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(中考语文课外文言文考试必读120篇60归钺早丧母)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为中考语文课外文言文考试必读120篇60归钺早丧母的全部内容。

60 归钺早丧母一、美文精读【文学常识】归有光(1506年-1571年)明代官员、散文家。

字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,汉族,明朝昆山(今江苏昆山)人,嘉靖十九年举人。

归有光与王慎中、唐顺之诗文唱和,合称嘉靖三大家,是为“唐宋派”。

由于归有光在散文创作方面的极深造诣,在当时被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”,著有《震川集》、《三吴水利录》等。

【文章主旨】本文通过具体事例表现了一个依恋家庭,孝敬后母归钺的形象。

【文言原文】归钺,早丧母,父娶后妻,生子,由是失爱。

家贫,母即喋喋罪过钺,父大怒逐之。

钺数困,匍匐道中.比归,母又复杖之,屡濒于死。

钺依依户外,俯首窃泪下,族人莫不怜也.父卒,母与其子居,钺贩盐市中,时私其弟,问母饮食,致甘鲜焉。

后大饥,母不能自活。

钺往涕泣奉迎.母内自惭,从之.钺得食,先予母、弟,而己有饥色。

奉母终身怡然。

既老且死,终不言其后母事也。

氏孝子,予既列之家乘矣,身微贱而其行卓,独其宗亲邻里知之,于是思以广其传焉。

(选自归有光《归氏二贤传》)【对照注译】原文注释译文【归钺】,早丧母,父娶后妻,【归钺】人名。

归钺,早年丧母,父亲又娶了后妻,生子,【由是】失爱.【由是】因此。

由:因为.是:这.生个儿子,归钺从此失去父爱。

家贫,母即【喋喋】罪过钺,父大怒【逐】之。

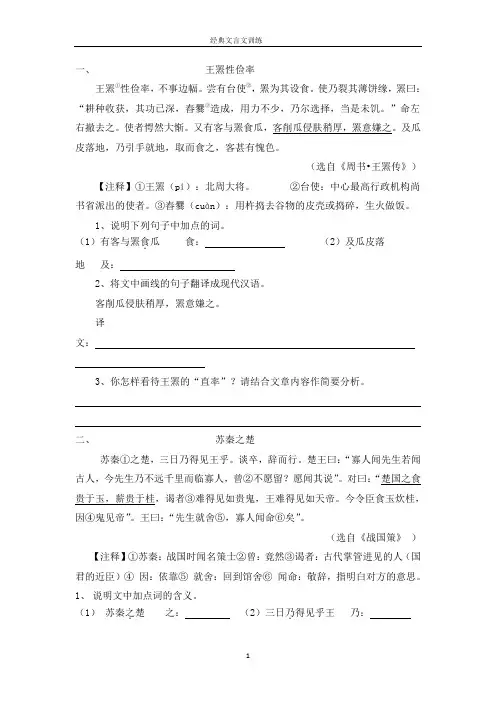

一、王罴性俭率王罴①性俭率,不事边幅。

尝有台使②,罴为其设食。

使乃裂其薄饼缘,罴曰:“耕种收获,其功已深,舂爨③造成,用力不少,乃尔选择,当是未饥。

”命左右撤去之。

使者愕然大惭。

又有客与罴食瓜,客削瓜侵肤稍厚,罴意嫌之。

及瓜皮落地,乃引手就地,取而食之,客甚有愧色。

(选自《周书•王罴传》)【注释】①王罴(pí):北周大将。

②台使:中心最高行政机构尚书省派出的使者。

③舂爨(cuàn):用杵捣去谷物的皮壳或捣碎,生火做饭。

1、说明下列句子中加点的词。

(1)有客与罴食.瓜食:(2)及.瓜皮落地及:2、将文中画线的句子翻译成现代汉语。

客削瓜侵肤稍厚,罴意嫌之。

译文:3、你怎样看待王罴的“直率”?请结合文章内容作简要分析。

二、苏秦之楚苏秦①之楚,三日乃得见王乎。

谈卒,辞而行。

楚王曰:“寡人闻先生若闻古人,今先生乃不远千里而临寡人,曾②不愿留?愿闻其说”。

对曰:“楚国之食贵于玉,薪贵于桂,谒者③难得见如贵鬼,王难得见如天帝。

今令臣食玉炊桂,因④鬼见帝”。

王曰:“先生就舍⑤,寡人闻命⑥矣”。

(选自《战国策》)【注释】①苏秦:战国时闻名策士②曾:竟然③谒者:古代掌管进见的人(国君的近臣)④因:依靠⑤就舍:回到馆舍⑥闻命:敬辞,指明白对方的意思。

1、说明文中加点词的含义。

(1)苏秦之.楚之:(2)三日乃.得见乎王乃:2、将文中画线的句子翻译成现代汉语。

楚国之食贵于玉,薪贵于桂。

3、苏秦怎样令楚王由拒绝召见到奉为上宾的?表现楚王是怎样的人?请作简要分析?三、曾子衣敝衣以耕,鲁君使人往贻邑①焉,曰:“请以此修衣②”曾子不受。

反,复往,又不受,使者曰:“先生非求于人,人则献之,奚为不受?”曾子曰:“臣闻之,受人者畏人,予人者骄人。

纵子有赐,不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。

孔子闻之,曰:“参③之言,足以全其节也。

”【注释】①原指县,这里指封邑、封地。

②修衣:添置衣物。

③参:曾子之名。

1、说明下列加点的词语:(1)曾子衣敝.衣以耕(2)奚.为不受?2、请将文中画线句子翻译成现代汉语。

中考课外文言文70篇1.酒以成礼2.常羊学射3.次非杀蛟4.大脖子病人5.高阳应造屋6.竭泽而渔7.功名8.目贵明9.自知之明10.对牛弹琴11.稼穑艰难12.积财千万,不如薄伎在身13.孙泰逸事14.蔡磷坚还亡友财15.王恭从会稽还16.钱太守断鹅17.博学之,审问之18.杀身成仁19.弃书捐剑20.陆游家训21.病痞22.司马光勤学23.昔有长者子24.岳飞二三事25.和尚敬茶26.造酒忘米27.尊师28.刘备纳贤29.求不死之药30.僧寺夜读31.炳烛而学32.赵广拒画33.治国如栽树34.郭进治第35.一言具狱36.赵奢论税37.家富性啬38.夏侯贪鄙【夏侯彪之】39.社鼠40.晏子之御者【晏子仆御】41.陆游书巢【陆游筑书巢】42.魏文侯问李克43.楚恭王立太子44.牛首马肉45.楚人学齐语46.公季成不识贤47.宠辱若惊48.君子行于道路49.王罴性俭率50.王猛执法51.孟子见粱襄王52.孟子答梁惠王53.王羲之学书54.叔敖受教55.子路见孔子56.巨蛇偷蛋57.在衡遇鬼58.楚子发母59.南垣善谕60.柳子厚风范61.五十步笑百步62.武王克殷63.欹器满覆64.大器晚成65.孔子马逸66.郭氏之墟67.楚人献鱼68.臣僚见太祖69.不责僮婢70.年羹尧镇西安1.★酒以成礼【原文】钟毓(yù)兄弟小时,值父昼寝,因共偷服药酒。

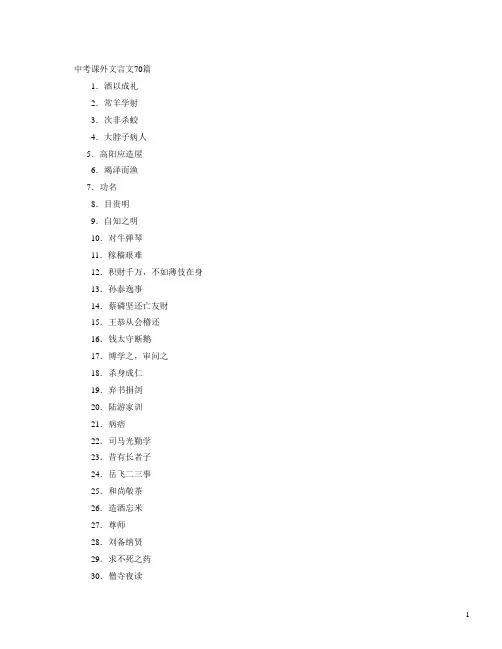

其父时觉,且托寐以观之。

毓拜而后饮,会饮而不拜。

既而问毓何以拜,毓曰:“酒以成礼,不敢不拜。

”又问会何以不拜,会曰:“偷本非礼,所以不拜。

”(选自南朝•宋•刘义庆《世说新语》)【注释】①托:假装。

②酒以成礼:酒是用来完成礼仪的。

③寝:睡觉。

④因:趁机。

⑤时:当时。

⑥何以:为什么。

⑦觉:醒。

⑧值:当......时。

⑨且:尚且,暂且。

【文言知识】释“觉”上文“其父时觉”中的“觉”,不是指“发觉”,而是指“醒”,句意为当时他们的父亲醒过来了。

又,文言文中的“睡觉”,指睡后醒来。

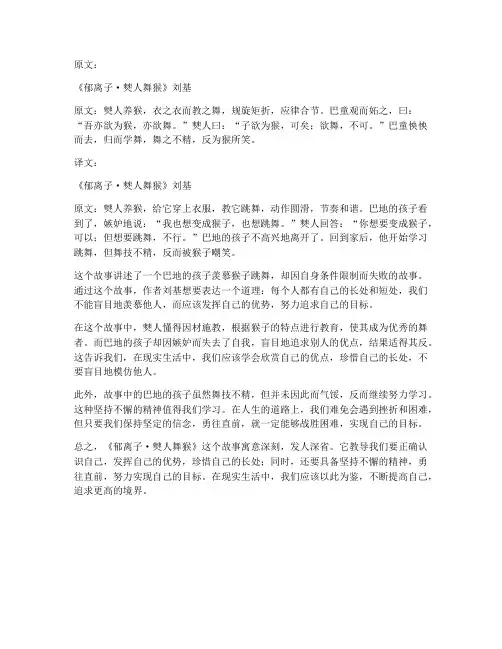

原文:《郁离子·僰人舞猴》刘基原文:僰人养猴,衣之衣而教之舞,规旋矩折,应律合节。

巴童观而妬之,曰:“吾亦欲为猴,亦欲舞。

”僰人曰:“子欲为猴,可矣;欲舞,不可。

”巴童怏怏而去,归而学舞,舞之不精,反为猴所笑。

译文:《郁离子·僰人舞猴》刘基原文:僰人养猴,给它穿上衣服,教它跳舞,动作圆滑,节奏和谐。

巴地的孩子看到了,嫉妒地说:“我也想变成猴子,也想跳舞。

”僰人回答:“你想要变成猴子,可以;但想要跳舞,不行。

”巴地的孩子不高兴地离开了。

回到家后,他开始学习跳舞,但舞技不精,反而被猴子嘲笑。

这个故事讲述了一个巴地的孩子羡慕猴子跳舞,却因自身条件限制而失败的故事。

通过这个故事,作者刘基想要表达一个道理:每个人都有自己的长处和短处,我们不能盲目地羡慕他人,而应该发挥自己的优势,努力追求自己的目标。

在这个故事中,僰人懂得因材施教,根据猴子的特点进行教育,使其成为优秀的舞者。

而巴地的孩子却因嫉妒而失去了自我,盲目地追求别人的优点,结果适得其反。

这告诉我们,在现实生活中,我们应该学会欣赏自己的优点,珍惜自己的长处,不要盲目地模仿他人。

此外,故事中的巴地的孩子虽然舞技不精,但并未因此而气馁,反而继续努力学习。

这种坚持不懈的精神值得我们学习。

在人生的道路上,我们难免会遇到挫折和困难,但只要我们保持坚定的信念,勇往直前,就一定能够战胜困难,实现自己的目标。

总之,《郁离子·僰人舞猴》这个故事寓意深刻,发人深省。

它教导我们要正确认识自己,发挥自己的优势,珍惜自己的长处;同时,还要具备坚持不懈的精神,勇往直前,努力实现自己的目标。

在现实生活中,我们应该以此为鉴,不断提高自己,追求更高的境界。

中考语文课外文言文阅读24篇(原文·译文·详解)中考课外文言文阅读24篇(原文·译文·详解)(一)文征明习字《书林纪事》【原文】文征明临写《千字文》,日以十本为率,书遂大进。

平生于书,未尝苟且,或答人简札,少不当意,必再三易之不厌,故愈老而愈益精妙。

【译文】文征明监贴写《文字文》,每天以写十本作为标准,书法就迅速进步起来。

他平生对于写字,从来也不马虎草率。

有时给人回信,稍微有一点不全意,一定三番五次改写过它,不怕麻烦。

因此他的书法越到老年,越发精致美好。

【阅读训练】1.解释下面句中加点的词①书遂大进②平生于书③文征明临写《千字文》④或答人简札2.将“少不当意,必再三易之不厌”译成现代汉语。

译文3.用一句话来概括这段文字的中心。

答:(二)薛谭学讴【原文】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。

秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

薛谭乃射求反,终身不敢言归。

【译文】薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。

秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着拍节,高唱悲歌。

歌声振动了林木,那音响止住了行云。

薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。

从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

【阅读训练】1.解释下列加点的词在文中的意思。

①秦青弗止。

②响遏行云。

2.对下列各句中加点用法、意义判断不正确的一项是()“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去,依僧寺以居。

夜潜出坐佛膝上,执策映长明灯读之,琅琅达旦。

佛像多土偶,狞恶可怖,;冕小儿,恬若不知。

【译文】王冕是诸暨县人。

七八岁时,父亲叫他在田埂上放牛,他偷偷地跑进学堂,去听学生念书。

听完以后,总是默默地记住。

傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了。

王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。

过后,他仍是这样。

他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕由是离开家,寄住在寺庙里。

一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。

33 任末年十四时一、美文精读【文学常识】本文作者王嘉(?-390年),字子年,陇西安阳(治今秦安县东)人。

是当时的一个方士,滑稽好语笑。

本文选自《志怪小说集》。

志怪,就是记录怪异,主要指魏晋时代产生的一种以记述神仙鬼怪为内容的小说,也可包括汉代的同类作品。

又名《拾遗录》《王子年拾遗记》。

文中人物任末,字叔本,蜀郡每(今属成都市新都县)人,东汉学者和教育家。

他自幼勤奋好学,通晓《五经》,对西汉齐人辕固生所传《诗经》特别有研究。

【文章主旨】作品告诉人们学习是一个艰苦的过程,它并不是靠短暂的记忆来见证的,而是要靠日月积累、刻苦努力得来的。

【文言原文】任末年十四时,学无常师,负笈不远险阻。

每言人若不学,则何以成.或依林木之下,编茅为庵,削荆为笔,刻树汁为墨;夜则映星月而读,暗则燃麻蒿以照。

观书有合意处,题其衣裳,以记其事.门徒悦其勤学,更以净衣易之。

非圣人之言不视。

临终诫曰:“夫人好学,虽死若存;不学者,虽存,谓之行尸走肉耳。

”(东晋·王嘉《拾遗记》)【对照注译】原文注释译文【任末】年十四时,学无常师,【负】【笈】不远险【阻】。

【任末】东汉新繁人,少习《齐诗》,学识渊博。

【负】背着。

【笈(jí)】书箱。

【阻】阻碍。

东汉的任末十四岁时,求学没有固定的老师,背着书箱到处拜师,不怕路途中的危险与阻碍。

【每】言人若不学,则何以成.【每】经常.他经常说:人如果不学习,将来凭什么去成就事业。

【或】依林木之下,【编】茅为【庵】,【或】有时.【编】搭.【庵(ān)】茅草小屋.他有时在树下搭一个草棚,削【荆】为笔,刻树汁为墨;【荆】一种有刺的灌木。

把荆棘削成笔,用树汁当墨水。

夜则映星月而读,暗则燃麻【蒿】以照。

【蒿】野草。

夜晚在月光下看书,没有月亮的日子就点燃枯草杂木照明。

观【书】有合意处,【题】其衣裳,以记其事。

【书】写。

【题】记写。

平日里每当读书有体会时,便把心得写在衣服上,来记述其中的事情。

门徒【悦】其勤学,更以净衣【易】之。

中考课外文言文70篇1.酒以成礼2.常羊学射3.次非杀蛟4.大脖子病人5.高阳应造屋6.竭泽而渔7.功名8.目贵明9.自知之明10.对牛弹琴11.稼穑艰难12.积财千万,不如薄伎在身13.孙泰逸事14.蔡磷坚还亡友财15.王恭从会稽还16.钱太守断鹅17.博学之,审问之18.杀身成仁19.弃书捐剑20.陆游家训21.病痞22.司马光勤学23.昔有长者子24.岳飞二三事25.和尚敬茶26.造酒忘米27.尊师28.刘备纳贤29.求不死之药30.僧寺夜读31.炳烛而学32.赵广拒画33.治国如栽树34.郭进治第35.一言具狱36.赵奢论税37.家富性啬38.夏侯贪鄙【夏侯彪之】39.社鼠40.晏子之御者【晏子仆御】41.陆游书巢【陆游筑书巢】42.魏文侯问李克43.楚恭王立太子44.牛首马肉45.楚人学齐语46.公季成不识贤47.宠辱若惊48.君子行于道路49.王罴性俭率50.王猛执法51.孟子见粱襄王52.孟子答梁惠王53.王羲之学书54.叔敖受教55.子路见孔子56.巨蛇偷蛋57.在衡遇鬼58.楚子发母59.南垣善谕60.柳子厚风范61.五十步笑百步62.武王克殷63.欹器满覆64.大器晚成65.孔子马逸66.郭氏之墟67.楚人献鱼68.臣僚见太祖69.不责僮婢70.年羹尧镇西安1.★酒以成礼【原文】钟毓(yù)兄弟小时,值父昼寝,因共偷服药酒。

其父时觉,且托寐以观之。

毓拜而后饮,会饮而不拜。

既而问毓何以拜,毓曰:“酒以成礼,不敢不拜。

”又问会何以不拜,会曰:“偷本非礼,所以不拜。

”(选自南朝•宋•刘义庆《世说新语》)【注释】①托:假装。

②酒以成礼:酒是用来完成礼仪的。

③寝:睡觉。

④因:趁机。

⑤时:当时。

⑥何以:为什么。

⑦觉:醒。

⑧值:当......时。

⑨且:尚且,暂且。

【文言知识】释“觉”上文“其父时觉”中的“觉”,不是指“发觉”,而是指“醒”,句意为当时他们的父亲醒过来了。

又,文言文中的“睡觉”,指睡后醒来。

僰族人(善于)调教猴子,给它们穿上衣服教它们跳舞,(使它们)旋转得很圆转动有角度(很有章法),配合音律节拍(默契)。

四川的(一个)儿童看了很妒忌他们,为自己不如他们而羞耻,想着用什么方法破坏它们,就在袖子里放了茅栗子前往。

宴席开张猴子们出来(表演),众人都站起来专心观看,左右的猴子舞蹈跳得都很合节拍。

四川的儿童故作无意地挥袖丢出茅栗,将它们丢到地上。

猴子(见了)扯掉衣服上前争抢,酒壶也撞倒了桌案也掀翻了。

僰族人(怎么)呵斥也不能制止,非常沮丧。

郁离子说:“当今用没有纪律约束的军队去打仗的,蠢笨得如同蚂蚁一样聚集一起,看见东西就上前争抢,他们和猴子有什么区别吗?”先生四岁时父亲就去世了,家境贫寒,没有钱供他读书。

他的妈妈用芦苇秆在上写画,教给他写字。

还教给他诵读许多古人的篇章。

到他年龄大些了,家里没有书可读,便就近到读书人家去借书来读,有时接着进行抄写。

就这样、,只是致力读书。

从的诗、赋文字,下笔就有成人的水平那样高了我的最小的弟弟得到了一枚用桃核做的坠子,长五分左右,宽四分。

整个桃核正面和反面都是山。

山坳中间有一座城,城墙垛子可以清楚地数出来。

城墙顶上有座楼,楼门大敞着,里面有一个人。

他像专门打更的士兵,手里拿着鼓槌,冻得瑟瑟发抖.山脚处建有一座古老的神庙,有三棵松树隐藏着它。

松树下面开了两扇门,可以打开和闭合。

门里面有一个和尚,侧着头在全神贯注地听着外面的声音,门半掩着,好像是等着人把门敲开。

把门打开,好像在请谁进去的样子韩信还没有显达时,家里贫贱,平日也没有什么善行。

为了填饱肚子,常在熟人家吃闲饭,所以很多人都讨厌他。

有一次韩信在南昌亭长家白吃白住了好几个月,亭长的妻子非常讨厌他,于是每天就早早做好了饭,躲在房间里吃,等韩信来了之后,也不请他坐下吃饭。

韩信察觉到他们不礼貌的举动,就调头而去。

有一天,韩信在城下钓鱼,有一些妇人在附近漂洗衣物,其中一个见韩信没饭吃,就拿饭给他吃。

一连几十天都这样。

初中语文-中考文言文阅读(二十四)阅读下面文言文.完成9一12题。

(10分)楚人养狙①刘基①楚有养狙以为生者,楚人谓之狙公。

旦日,必部分②众狙于庭,使老狙率以之山中,求草木之实,或不给,则加鞭棰焉。

群狙皆畏苦之,弗敢违也。

②一日,有小狙谓众狙曰:山之果,公所树与?曰:否也,天生也。

曰:非公不得而取与?曰:否也,皆得而取也。

曰:然则吾何假于彼而为之役乎?言未既,众狙皆寤。

③③其夕,相与俟狙公之寝,破栅毁柙,取其积,相携而入于林中,不复归。

狙公卒馁而死。

④郁离子曰:世有以术④使民而无道揆⑤者,其如狙公乎?帷其昏而未觉也,一旦有开之,其术穷矣。

(选自《诚意伯文集》卷二,有删节注:①狙(jū):猕猴。

②部分:此处指分派。

③寤:同悟。

④术:权术。

⑤道揆:法度,准则。

9.解释下列语句中加点词的意思。

(2分)(1)山之果,公所树与树:(2)其夕,相与俟狙公之寝俟:10.下列各组句子中加点词的意义相同的一项是(2分)()①楚有养狙以为生者②明日,徐公来,孰视之,自以为不如①使老狙率以之山中②又间令吴广之次所旁丛祠中①或不给,则加鞭棰焉②余尝求古仁人之心,或异二者之为①言未既,众狙皆寤②既克,公问其故11.翻译下面的句子。

(4分)(1)然则吾何假于彼而为之役乎?(2分)(2)世有以术使民而无道揆者,其如狙公乎?(2分)12.本文通过楚人养狙的故事,揭示了怎样的道理?(2分)答案:9.(1)树:种植。

(2)俟:等待。

(2分)10.B (A①以是介词,为是动词,以为可译为把(养狙)作为;②以与为组合成以为,动词,认为。

B均为动词,到去。

C(1)或是代词,可译为有的;②或,副词,或许,也许。

D①形容词,引申为尽、完。

②副词,已经。

2分)11.(1)既然这样,我们为什么还要依靠他并被他驱使呢?(2分。

然则、何、假、为之役,各0.5分,语句不通顺可酌情扣分)(2)世上也有依靠权术奴役百姓而不讲法度的人,大概就像狙公一样吧?(2分。

24 僰人养猴

一、美文精读

【文学常识】

刘基(1311年-1375年)字伯温,谥曰文成,青田县南田乡(今属浙江省文成县)人,故时人称他刘青田,明洪武三年(1370)封诚意伯,人们又称他刘诚意。

元末明初军事家、政治家及诗人。

他以辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝并尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作为诸葛武侯。

刘基与宋濂、高启并称“明初诗文三大家”。

《郁离子》是刘伯温的托称。

此前的半生他郁郁不得志,遂弃官归隐家乡青田山中,发愤而著《郁离子》。

书成不久,他即出山离家,成为朱元璋的亲信谋士,协助朱元璋建立了统一的明王朝。

郁,有文采的样子;离,八卦之一,代表火;郁离,就是文明的意思,其谓天下后世若用斯言,必可抵文明之治。

【文章主旨】本文告诉我们以财务引诱人效力,无异于鼓励人抢劫,见了财务就争先恐后的抢夺,就与猴子为了食物互相抢夺无异。

【文言原文】僰人养猴,衣之衣而教之舞,规旋矩折,应律合节。

巴童观而妒之,耻己之不如也,思所以败之,乃袖茅栗以往。

筵张而猴出,众宾凝伫,左右皆蹈节。

巴童佁然挥袖而出其茅栗,掷之地。

猴褫衣而争之,翻壶而倒案。

僰人呵之而不能禁,大沮。

郁离子曰:今之以不制之师战者,蠢然而蚁集,见物而争趋之,其何异于猴哉?

(选自刘基《郁离子•僰人舞猴》)

【对照注译】

它们穿上衣服教它

【应律合节】就是“应合律节”

子

僰族人(怎么)

约束的军队去打仗

【蚁集】

【作品赏析】《郁离子》不仅集中反应了作为政治家的刘伯温治国安民的主张,也反映了他的人才观、哲学思想、文学成就、道德为人以及渊博学识。

《僰人养猴》是《郁离子》中众多文章中的一篇。

在这篇文章中,刘伯温由猴子联想到军队,对刚建立的明王朝的军队建设不能不说是一个警示。

【读后必练】(共20分)

1. 解释下列句中加点词。

(10分)

①衣.之衣而教之舞()②耻.己之不如也()

③思所以

..败之()④乃袖.茅栗以往()

⑤蠢然而蚁集

..()⑥思所以败.之()

⑦乃.袖茅栗以往()⑧左右皆.蹈节()

⑨大沮.()⑩衣之衣.而教之舞()

2. 翻译下面的语句。

(8分)

①蠢然而蚁集,见物而争趋之,其何异于猴哉?

②巴童观而妒之,耻己之不如也,思所以败之,乃袖茅栗以往。

③衣之衣而教之舞,规旋矩折,应律合节。

④今之以不制之师战者。

3. 巴童聪明机智,使猴舞“败”的原因是什么?(2分)

【参考答案】

1. ①衣:动词,穿衣服。

②以……为耻(或:认为……是耻辱)。

③用来……的方法(手段等)。

④用袖子装。

⑤如同蚂蚁一样聚集一起。

⑥破坏。

⑦于是,就。

⑧都。

⑨沮丧。

⑩衣:名词,衣服。

2. ①蠢笨得如同蚂蚁一样聚集一起,看见东西就上前争抢,他们和猴子有什么区别吗?②四川的(一个)儿童看了很妒忌他们,为自己不如他们而羞耻,想着用什么方法破坏它们,就在袖子里放了茅栗子前往。

③给它们穿上衣服教它们跳舞,(使它们)旋转得很圆,转动有角度(很有章法),配合音律节拍(默契)。

④当今用没有纪律约束的军队去打仗的。

3. 巴童则利用猴子“见物而争趋之”的弱点使猴舞“败”。

二、趣文泛读

好乌龟

时值大比,一人缘科举一名,命卜者占龟,颇得佳像,稳许今科奏捷。

其人大喜,将龟壳谨带随身。

至期点名入场,主试出题,旨解茫然,终日不成一字。

因抚龟叹息曰:“不信这样一个好乌龟,如何竟不会做文字!”

【译文】

时逢科举考试,有个人想中第一名,让卜人用龟壳占卜,颇得佳像,许愿这次科举稳中无疑。

那人十分高兴,将龟壳小心地带在身上。

等到考试那天点名入场,主考官出题,那人对其题旨茫然不解,终日也没写成一个字。

于是抚摸龟壳叹息道:“不信这样一个好乌龟,怎么竟不会做文章?”。