小麦秆锈病

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

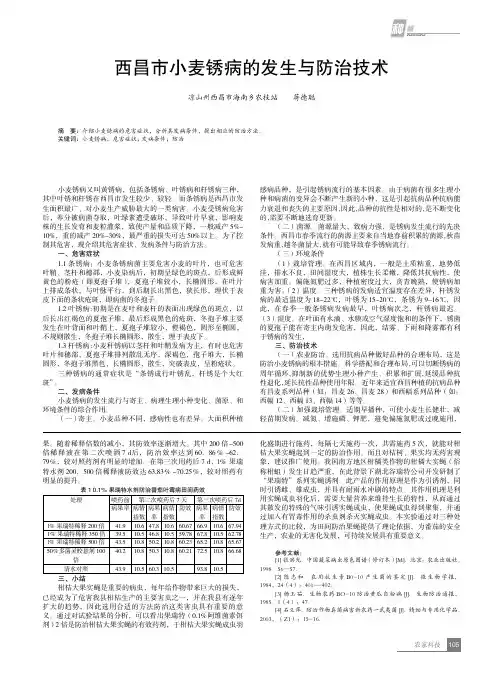

种植ZHONGZHI小麦锈病又叫黄锈病,包括条锈病、叶锈病和杆锈病三种,其中叶锈和杆锈在西昌市发生较少、较轻。

而条锈病是西昌市发生面积最广、对小麦生产威胁最大的一类病害。

小麦受锈病危害后,养分被病菌夺取,叶绿素遭受破坏,导致叶片早衰,影响麦株的生长发育和麦粒灌浆,致使产量和品质下降,一般减产5%-10%,重的减产20%-30%,最严重的损失可达50%以上。

为了控制其危害,现介绍其危害症状、发病条件与防治方法。

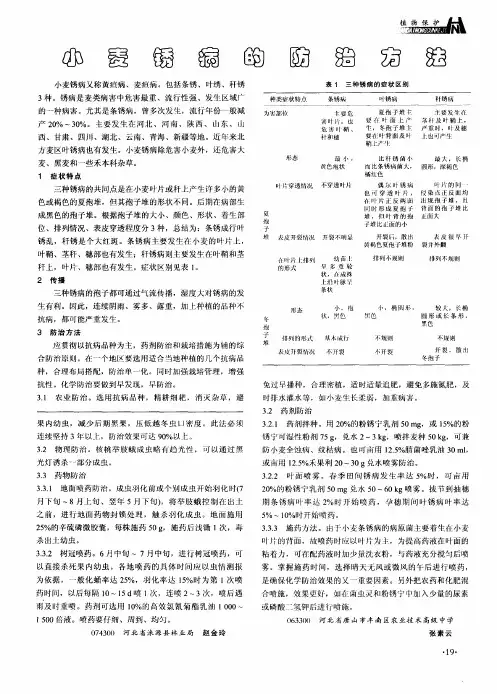

一、危害症状1.1条锈病:小麦条锈病菌主要危害小麦的叶片,也可危害叶鞘、茎杆和穗部,小麦染病后,初期呈绿色的斑点,后形成鲜黄色的粉疮(即夏孢子堆),夏孢子堆较小,长椭圆形,在叶片上排成条状,与叶脉平行,到后期长出黑色,狭长形,埋伏于表皮下面的条状疮斑,即病菌的冬孢子。

1.2叶锈病:初期是在麦叶和麦杆的表面出现绿色的斑点,以后长出红褐色的夏孢子堆,最后形成黑色的疮斑,冬孢子堆主要发生在叶背面和叶鞘上,夏孢子堆较小,橙褐色,圆形至椭圆,不规则散生,冬孢子堆长椭圆形,散生,埋于表皮下。

1.3杆锈病:小麦秆锈病以茎杆和叶鞘发病为主,有时也危害叶片和穗部,夏孢子堆排列散乱无序,深褐色,孢子堆大,长椭圆形,冬孢子堆黑色,长椭圆形,散生,突破表皮,呈粉疮状。

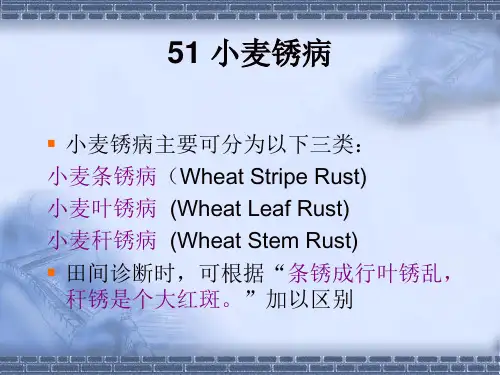

三种锈病的通常症状是“条锈成行叶锈乱,杆锈是个大红斑”。

二、发病条件小麦锈病的发生流行与寄主、病理生理小种变化、菌原、和环境条件的综合作用。

(一) 寄主。

小麦品种不同,感病性也有差异。

大面积种植西昌市小麦锈病的发生与防治技术凉山州西昌市海南乡农技站 蒋德聪摘 要:介绍小麦锈病的危害症状,分析其发病条件,提出相应的防治方法。

关健词:小麦锈病;危害症状; 发病条件;防治感病品种,是引起锈病流行的基本因素。

由于病菌有很多生理小种和病菌的变异会不断产生新的小种,这是引起抗病品种抗病能力衰退和丧失的主要原因,因此,品种的抗性是相对的,是不断变化的,需要不断地选育更新。

小麦锈病、白粉病、赤霉病综合防治方法锈病、白粉病和赤霉病是危害小麦的三大主要病害。

锈病又分为条锈、叶锈和杆锈三种,其特点均是以孢子堆分别在叶面、叶鞘和茎杆、麦芒上出现锈斑。

条锈病一般发生在小麦拔节至抽穗阶段,防治重点应是产量较高、发病较早或发病虽晚但成熟迟的感病品种麦田。

叶锈病一般在小麦孕穗至抽穗期发生。

杆锈病从开花至乳熟阶段出现,以晚播、产量水平较高的感病品种麦田为防治中心。

赤霉病菌在小麦生长的各个阶段均能危害,在苗期造成苗腐和茎腐,在开花期至成熟期造成穗腐,尤以穗腐危害最重。

白粉病发生在叶片上,严重时叶鞘、茎杆、穗部均能发生,以地势低凹、湿度大、偏施氮肥、群体过大的麦田为防治重点。

根据上述发病规律,必须采取以下综合防治措施。

(一)选用抗病耐肥高产良种。

(二)播种前进行种子处理:①晒种,经阳光紫外线照射,杀死附在种子表面上的病菌,减少菌源基数。

②用种子量的0.2~0.3%粉锈宁拌种,可减少菌量而推迟发病;或用0.3%的三唑酮拌种,对条锈病有较好的防治效果。

(三)实行保健栽培,以农家肥为主,化肥为辅;底肥为主,追肥为辅。

增施磷、钾肥,增强植株抗病能力。

(四)培育壮苗,建立合理的群体结构,田间湿度大时,应及时清沟排渍,中耕松土,降低湿度,改善土壤通透条件。

(五)药剂防治:在孕穗至抽穗期,气候条件有利于发病,应及时施药防治。

以下农药可任选一种,交替使用,每隔7~10天施药一次,连用2~3次。

1、亩用0.5度石硫合剂悬浮液60公斤喷雾;2、亩用15%粉锈宁可湿性粉剂100克,兑水60公斤喷雾;3、亩用75%甲基托布津1000倍液喷雾;4、亩用50%多菌灵20克兑水50公斤喷雾。

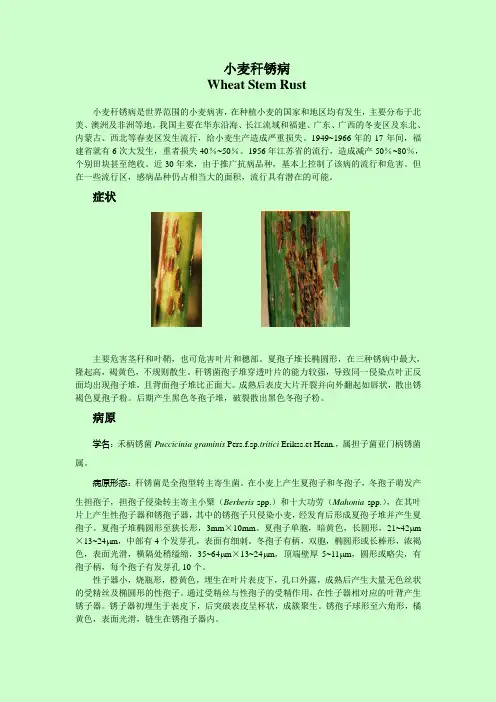

小麦秆锈病Wheat Stem Rust小麦秆锈病是世界范围的小麦病害,在种植小麦的国家和地区均有发生,主要分布于北美、澳洲及非洲等地。

我国主要在华东沿海、长江流域和福建、广东、广西的冬麦区及东北、内蒙古、西北等春麦区发生流行,给小麦生产造成严重损失。

1949~1966年的17年间,福建省就有6次大发生,重者损失40%~50%。

1956年江苏省的流行,造成减产50%~80%,个别田块甚至绝收。

近30年来,由于推广抗病品种,基本上控制了该病的流行和危害。

但在一些流行区,感病品种仍占相当大的面积,流行具有潜在的可能。

症状主要危害茎秆和叶鞘,也可危害叶片和穗部。

夏孢子堆长椭圆形,在三种锈病中最大,隆起高,褐黄色,不规则散生。

秆锈菌孢子堆穿透叶片的能力较强,导致同一侵染点叶正反面均出现孢子堆,且背面孢子堆比正面大。

成熟后表皮大片开裂并向外翻起如唇状,散出锈褐色夏孢子粉。

后期产生黑色冬孢子堆,破裂散出黑色冬孢子粉。

病原学名:禾柄锈菌Puccicinia graminis Pers.f.sp.tritici Erikss.et Henn.,属担子菌亚门柄锈菌属。

病原形态:秆锈菌是全孢型转主寄生菌。

在小麦上产生夏孢子和冬孢子,冬孢子萌发产生担孢子,担孢子侵染转主寄主小檗(Berberis spp.)和十大功劳(Mahonia spp.),在其叶片上产生性孢子器和锈孢子器,其中的锈孢子只侵染小麦,经发育后形成夏孢子堆并产生夏孢子。

夏孢子堆椭圆形至狭长形,3mm×10mm。

夏孢子单胞,暗黄色,长圆形,21~42μm ×13~24μm,中部有4个发芽孔,表面有细刺。

冬孢子有柄,双胞,椭圆形或长棒形,浓褐色,表面光滑,横隔处稍缢缩,35~64μm×13~24μm,顶端壁厚5~11μm,圆形或略尖,有孢子柄,每个孢子有发芽孔10个。

性子器小,烧瓶形,橙黄色,埋生在叶片表皮下,孔口外露,成熟后产生大量无色丝状的受精丝及椭圆形的性孢子。

小麦锈病发生情况及防治方法发表时间:2020-07-03T15:19:39.487Z 来源:《科学与技术》2020年2月第5期作者: 1.许明海 2.苟丽娜 3. 魏建华[导读] 对小麦锈病的危害症状和发病条件进行阐述和分析摘要:对小麦锈病的危害症状和发病条件进行阐述和分析,提出小麦锈病的防治措施,旨在为小麦锈病的防治提供参考。

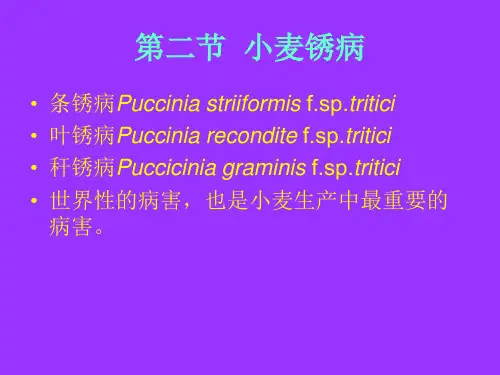

关键词:小麦锈病;危害症状;发生条件;防治小麦锈病也被称为黄疸,锈病主要包括三种类型,分别是条锈病、叶锈病和秆锈病,小麦锈病的传播速度快、分布广、危害面积大,是我国小麦的常见疾病。

小麦在感染锈病之后,会在纵横植株上形成大量的伤口,导致小麦体内的水分大量流失之后,又吸收小麦体内的养分,导致小麦的叶绿素受到破坏,严重影响小麦的生长和发育,甚至会造成叶片干枯,降低小麦的产量。

根据相关调查研究发现,小麦在锈病中度流行产量下跌10%-20%,在重度流行年份下跌超过30%,严重时还会导致小麦颗粒无收。

1.小麦锈病的危害症状1.1秆锈病小麦锈病主要体现在小麦的叶鞘和茎秆及穗部的位置。

夏孢子颜色为深褐色,堆大,排列无秩序,比较散乱,长椭圆形,红色斑点状。

夏孢子堆的穿透力较强,能轻易穿透叶片,出现在同一侵染点的正反两面,同时孢子堆在叶背面较大,正面则较小。

1.2叶锈病叶锈病主要危害小麦的叶片位置,对叶鞘和茎秆的危害不太明显。

夏孢子堆颜色为橘红,堆大小中等,散生于叶片上,圆形至长椭圆形。

叶片通常不会被夏孢子穿透,但偶尔会被穿透,背面的夏孢子堆小于正面的夏孢子堆。

1.3条锈病小麦条锈病主要危害小麦的叶片位置以及轻微危害小麦叶鞘、茎秆和穗部。

夏孢子堆为鲜黄色,堆小,呈虚线条状排列在叶片上,长椭圆形,破裂后散出粉状孢子。

2.小麦锈病的发病条件2.1栽培管理小麦锈病的发生和土壤条件有关,发病较重的一般为土质黏重、排水不畅和地势低洼的区域;其次,如果过晚施用氮肥或施肥不当以及小麦种植过于密集和田间荫蔽度较大的田地都会增加发病几率。

小麦病虫害防治(share)小麦病虫害防治一、引言小麦是我国重要的粮食作物之一,病虫害的发生对小麦产量和品质影响极大。

因此,加强小麦病虫害防治工作,对于确保我国粮食安全具有重要意义。

本文将对小麦常见病虫害的识别及防治方法进行详细介绍,以期为小麦种植户提供技术支持。

二、小麦常见病虫害识别1.小麦锈病小麦锈病包括条锈病、叶锈病和秆锈病。

发病初期,叶片上出现黄色小斑点,随后病斑逐渐扩大,形成黄色或棕黄色疱状物。

严重时,病斑密集成片,叶片枯黄,影响光合作用。

2.小麦白粉病小麦白粉病主要危害叶片,发病初期叶片出现白色粉状物,逐渐形成圆形或椭圆形病斑。

严重时,病斑连片,叶片枯黄,影响光合作用。

3.小麦赤霉病小麦赤霉病主要危害穗部,发病初期穗部出现水渍状斑点,随后病斑逐渐扩大,形成淡红色或粉红色霉层。

严重时,穗部枯死,籽粒皱缩,影响产量和品质。

4.小麦蚜虫小麦蚜虫以成虫和若虫危害小麦叶片,导致叶片卷曲、发黄,影响光合作用。

同时,蚜虫还会传播病毒,加重病害发生。

5.小麦吸浆虫小麦吸浆虫以幼虫危害小麦籽粒,导致籽粒干瘪、皱缩,严重影响产量和品质。

三、小麦病虫害防治方法1.农业防治(1)选用抗病品种:根据当地病虫害发生特点,选择抗病性强的小麦品种。

(2)合理布局:避免连作,实行轮作倒茬,降低病虫害发生率。

(3)加强田间管理:合理施肥,增强植株抗病能力;及时清除田间杂草,减少病虫害传播途径。

2.生物防治利用天敌、微生物等生物制剂防治病虫害,如利用瓢虫、草蛉等天敌防治蚜虫,使用苏云金杆菌防治吸浆虫等。

3.化学防治(1)小麦锈病、白粉病:发病初期,可选用粉锈宁、烯唑醇、戊唑醇等药剂进行喷雾防治。

(2)小麦赤霉病:在小麦抽穗扬花期,可选用多菌灵、戊唑醇、咪鲜胺等药剂进行喷雾防治。

(3)小麦蚜虫:在蚜虫发生初期,可选用吡虫啉、噻虫嗪、啶虫脒等药剂进行喷雾防治。

(4)小麦吸浆虫:在小麦抽穗扬花期,可选用毒死蜱、辛硫磷、高效氯氟氰菊酯等药剂进行喷雾防治。

小麦病虫害防治今天,农资市场网站《农田专家》栏目讲一下小麦病虫害防治。

我国麦类病害以真菌性病害最多,细菌及线虫病的种类较少,病毒病近年有新发展,种类虽不算多,但危害不轻,80年代以来我国对麦类的病毒开展了一些研究。

锈病曾在东北麦区造成极大危害,1956年后由于推广抗锈良种控制了锈病的发生。

育种部门一直把抗锈作为育种目标之一,因此,锈病现在在生产上问题已基本解决。

黑穗病在50年代趋于灭绝,但七八十年代又有所回升,至今仍有局部地区严重发生。

小麦病虫害防治之一小麦锈病小麦锈病是世界上记载最早的病害,有条锈病、秆锈病、叶锈病三种,是我国小麦上发生最广、危害最大的一类病害。

1950年和1964年锈病在全国大流行,损失小麦分别为60亿公斤和30亿公斤。

三种锈病在我国各地均有发生,以小麦条锈病发生最为普遍和严重。

小麦条锈病主要发生在西北、西南、华北和淮北等地的冬麦区和西北的春麦区;小麦秆锈病主要发生在东北、内蒙古、西北、西南的春麦区以及江淮和东南沿海的冬麦区;小麦叶锈病过去主要发生在西南,近年来,在华北、西北、东北各地也渐趋严重。

小麦发生锈病后,植株体内的养分被大量掠夺,叶绿素受到破坏,光合作用面积减小,大量孢子堆突破麦叶、麦秆表皮,使蒸腾量增加,失水严重,影响灌浆,因而籽粒秕瘦,蛋白质含量减少,产量降低,品质变劣。

如锈病发生得早,对麦根、麦叶的正常生长都有极大影响,条锈能减产73%~85%,叶锈为49%~67%,秆锈为74%~84%。

产量损失除与发生迟早,轻重有关外,还因品种抗性、气候和栽培等条件而异。

(一)小麦锈病症状由于三种锈病症状的共同特点是被害处产生铁锈色疱状夏孢子堆而病名,后期病部还产生黑色的冬孢子堆。

三种锈病可根据其夏孢子堆和冬孢子堆的大小、形状、颜色、排列和表皮开列情况不同来区分。

1. 小麦条锈病夏孢子堆最小,长椭圆形,鲜黄色,在成株上沿叶脉纵向排列成行,呈虚线状。

在幼苗叶片上不成行,呈多层轮状排列,冬孢子堆短线状,扁平,常数个聚合,埋伏在表皮内,成熟时不开裂。

防治小麦锈病小麦锈病有条锈病、叶锈病和秆锈病三种。

其发病特点为:条锈猖獗,叶锈普遍,秆锈成灾。

1.发生特点。

①为害症状。

小麦感染锈病后,初期在麦叶或麦秆表面出现褪绿黄斑,不久产生鲜黄色或红褐色的粉疱,叫做夏孢子堆。

后期又长出黑色的疱斑(条锈、叶锈)或粉疱(秆锈),叫作冬孢子堆。

小麦锈病的冬孢子一般不起作用,主要以夏孢子或菌丝体在小麦上越夏、越冬。

三种锈病的通常症状是“条锈成行叶锈乱,秆锈是个大红斑”。

②传播途径。

小麦三种锈病的病原菌都是严格的专性寄生菌。

主要以夏孢子不断延续为害,根据空中孢子捕捉测知,夏孢子可随气流上升到5000米以上的高空.并传送到1000千米以外的地方去,造成小麦受害。

③发病环境条件。

一是湿度,三种锈菌的夏孢子,在叶面有水滴、水膜或空气湿度饱和的条件下,都能萌发侵入寄主。

因此,结露、下雨和降雾都有利于锈病发生;二是温度,三种锈病对温度的要求不同。

条锈发病的最适温度为9-16℃,叶锈为15-22℃,秆锈为18-25℃。

因此,一般是条锈病在春季发病最早,叶锈病次之,秆锈病最迟;三是栽培管理,一般地势低洼、土质黏重,排水不良、氮肥偏施过多过迟、植株密茂荫蔽、生长柔嫩、成熟期延迟,均有利于病菌的侵入和为害,发病常较重。

2.防治方法。

①农业防治。

因地制宜选用抗锈良种,是防治小麦锈病最经济有效的方法。

如栽培川麦42、川育19、鲁麦21、烟农24号等。

适时早播,施足基肥,早施追肥,避免后期过多追施氮肥,及时开好排水沟,注意消灭自生麦苗等,都有减轻锈病的作用。

②药剂防治。

小麦拔节到抽穗期,条锈病点片发生,病叶率在1%左右,立即进行全田防治;小麦孕穗到抽穗期,叶锈病点片发生,病叶率达5%左右立即进行防治,扑灭发病中心;小麦扬花到灌浆阶段,在秆锈病普遍发病初期,病秆率达1%-5%,立即进行全田防治。

对秋苗常年发病较重的地块,用15%粉锈宁可湿性粉剂60-100克或12.5%速保利可湿性粉剂每50千克种子用60克拌种。

四川盆地小麦锈病发生危害与防治对策小麦是四川省仅次于水稻的主要粮食作物。

近年来,由于品种更新换代缓慢,加之气候条件多变,以及栽培管理不当等多种因素的影响,致使大面积小麦锈病普遍发生,特别是条锈病发生面积最大,危害最重,一般损失产量20%左右,个别年份减产达30%以上。

如何遏制小麦锈病发生流行,有效提高防治效果,对促进农民增产增收有着极为重要的作用。

1 危害症状及发病条件小麦锈病俗称黄疸、黄锈病,包括条锈病、叶锈病、秆锈病三种,其病原菌均属专性寄生性真菌。

小麦感染锈病后,初期在麦叶和麦杆的表面出现褪绿斑点,其后变成鲜黄色、黄褐色粉疱,为夏孢子堆,表皮破裂后,散出夏孢子,呈铁锈状。

后期在病部产生黑色的冬孢子堆。

条锈病夏孢子堆最小,呈椭圆形,鲜黄色,顺叶片叶脉排列成行,虚线状;叶锈病孢子堆中等,红褐色,在叶片散生危害;秆锈病孢子堆最大,深红色,在茎杆或叶鞘散生或聚生危害。

小麦锈病的发生流行,与菌源、品种抗病性和病菌生理小种变化、环境条件有密切关系。

一般菌源数量大,致病力强,是锈病发生流行的先决条件;品种的抗病性是造成锈病能否流行的主要因素,如果大面积种植感病品种,则是锈病大流行的主要原因;若春季遭遇不利于恶化锈病兹生蔓延而有利于锈病流行发生的气候条件,如气温偏低,降水量偏多,田间湿度大,则会加剧锈病大流行。

2 危害特点2.1 发生危害普遍据近年大面积调查发现,由于品种多、乱、杂,致使锈病发生极为广泛,无论丘陵地区,还是河谷平坝年年均有发生,即使种植抗病品种,但农民习惯多年连续种植同一品种,抗病品种也变成了感病品种,无病区也变成了锈病重发区,真可谓小麦生产的大敌。

2.2 感染危害部位多即叶片、叶鞘、茎杆、穗子、芒,乃至植株地上部分的各个部位均可感染危害。

2.3 感染危害时间长锈病发生从幼苗到抽穗扬花期均有发生,即从头年11月下旬开始到次年4月份的150多天,占整个生长期80%的时间,都会受到小麦锈病的威胁。

小麦锈病的发生原因及防治策略探究小麦锈病是一种常见的小麦病害,严重影响小麦的产量和品质。

为了有效控制小麦锈病的发生,需要深入了解其发生原因及相应的防治策略。

1. 气候条件:小麦锈病发生的主要原因之一是适宜的气候环境。

高温、高湿和多雨的气候条件有利于锈病菌的生长和繁殖。

2. 病原菌感染:小麦锈病的主要病原菌有条锈菌和黑穗锈菌,它们通过孢子在小麦植株上进行感染。

一旦病原菌侵入小麦植株,就会引起细胞组织的破坏,导致小麦锈病的发生。

3. 小麦品种抗性不足:小麦锈病的发生还与小麦品种的抗性有关。

抗性强的小麦品种可以对抗病原菌的侵袭,降低发病率。

由于品种改良和病原菌的变异,一些小麦品种的抗性逐渐减弱,导致小麦锈病的发生增多。

1. 合理栽培管理:通过合理的栽培管理措施可以降低小麦锈病的发生。

在田间农艺上要注意选择适宜的品种,选用抗锈病品种,提高小麦植株的抗病能力。

加强田间草地整理、土壤消毒等措施,减少病原菌在土壤中的存活和传播。

2. 科学水肥管理:适量的灌溉和合理施肥可以提高小麦的抗病能力。

确保小麦获得充足的水分和养分,增强植株的生长力,有助于防止小麦锈病的发生。

避免过量施肥和浓度过高的氮肥,以免引起氮素过多,导致小麦植株的脆弱和易感。

3. 合理轮作:通过合理的轮作措施有助于减少小麦锈病的发生。

在小麦连作的地块上改种相关作物,如豆类、玉米等,可以减少病原菌的存留和传播,降低小麦锈病的发生风险。

4. 科学防治药剂:对于小麦锈病的防治,可以采用化学药剂进行喷雾。

常用的药剂有三唑酮、咪鲜胺等。

在发病初期或病情较轻的情况下,可以使用低毒高效的药剂进行防治,有效控制病情发展。

但要注意合理使用药剂,遵守使用规定,防止对环境和人体健康造成不良影响。

5. 种植耐病小麦品种:选用抗锈病品种是预防小麦锈病的有效措施之一。

随着品种改良的逐渐推进,现已培育出多个抗锈病的小麦品种。

种植抗病品种可以有效降低小麦锈病的发生率,减少经济损失。

小麦秆锈病

小麦秆锈病,是小麦的常见疾病,主要发生在华东沿海、长江流域、南方冬麦区及春麦区。

主要发生在叶鞘和茎秆上,也为害叶片和穗部。

是由禾柄锈锈菌引发的疾病。

防治该疾病需选用抗病品种作种子,合理规划麦田布局,可用化学农药治疗该病。

小麦秆锈病症状

小麦秆锈病主要发生在华东沿海、长江流域、南方冬麦区及东北、华北的内蒙古、西北春麦区。

主要发生在叶鞘和茎秆上,也为害叶片和穗部。

夏孢子堆大,长椭圆形,深褐色或褐黄色,排列不规则,散生,常连接成大斑,成熟后表皮易破裂,表皮大片开裂且向外翻成唇状,散出大量锈褐色粉末,即夏孢子。

小麦的成熟时,在夏孢子堆及其附近出现黑色椭圆至长条形冬孢子堆,后表皮破裂,散出黑色粉末状物,即冬孢子。

三种锈病区别可用“条锈成行叶锈乱,秆锈是个大红斑”来概括。

2病原

病原 Puccinia graminis Pers. var. tritici Eriks et Henn.称禾柄锈锈菌(小麦变种),属担子菌亚门真菌。

菌丝丝状,有分隔,寄生在小麦细胞间隙,产生夏孢子和冬孢子在小麦上。

夏孢子单胞,椭圆形,暗橙黄色,大小

17—47×14—22(μm),表面生有棘状突起,中腰部有发芽孔4个。

冬孢子双胞,棍棒形至纺锤形,大小35—65×11—22(μm),顶端壁略厚,圆形或稍尖,柄长。

该菌可产生5种不同类型的孢子。

冬孢子萌发产生小孢子,小孢子为害转主寄主小蘖,且在小蘖叶片正面形成性孢子器及性孢子,在叶背面产生锈子和锈孢子。

小麦秆锈菌致病性有生理分化现象,目前我国已发现16个生理小种,其中21C#3小种是优势种。

3传播途径和发病条件

该病主要以夏孢子完成病害的侵染循环,在转主寄主小蘖叶背形成的锈孢子侵染小麦,又形成夏孢子和冬孢子,因此认为转主寄主作用不大或不起作用。

我国小麦秆锈菌主要以夏孢子世代在福建、广东沿海地区、云南南部麦区越冬。

翌春,夏孢子由越冬基地逐渐北移,经长江流域、华北平原到达东北、西北和内蒙古春麦区。

秆锈菌越夏区域较宽,在西北、华北、东北及西南冷凉麦区晚熟春小麦及自生麦苗上可以越夏。

山东的胶东和江苏的徐淮平原麦区自生麦苗上也可越夏。

夏孢子借气流进行远距离传播,从气孔侵入寄主,病菌侵入适温18-22℃。

竿千锈病流行需要较高的温度和湿度,尤其需要液态水,如降雨、结露或有雾。

露时越长,侵入率越高,在叶面湿润时的温度,即露温适宜时适其侵入,需露时8—10小时,生产上遇有露温高、露时长时发病重。

小麦品种间抗病性差异明显,该菌小种变异不快,品种抗病性较稳定,近20年来没有大的流行。

4防治方法

防治方法 (1)选用抗病品种,如东北麦区的克丰系列、克旱系列、新曙光系列、龙麦、辽麦系列,内蒙古的蒙杂系列,黄淮地区的泰山1号等。

大多抗21号小种,要注意新小种34C#3和34C#3。

种植时要兼顾抗源的多样化和合理布局。

新育出的抗秆锈的春小麦品种有蒙麦30号、龙麦23号、龙辐麦7号、陇春15号、宁春24号、陇春8139、定丰3号等。

抗秆锈冬麦品种有京411,皖麦26、27,豫麦18号,新宝丰(7228),早麦5号,贵丰1号,滇麦18、19号。

(2)药剂防治参见小麦条锈病、叶锈病。