小麦秆锈病持久抗性

- 格式:pdf

- 大小:218.68 KB

- 文档页数:35

中文名称:小麦锈病英文名称:条锈(Wheat stripe rust),叶锈(Wheat leaf rust),杆锈(Wheat stem rust)中文别名:黄疸病拉丁学名:条锈(Puccinia striiformis West)、叶绣(P.recondita var.tritici Erikss et Henn)、杆绣(P.graminis var.tritici Erikss et Henn)为害作物:小麦为害症状:条锈主要为害小麦叶片,也可为害叶鞘、茎秆、穗部。

夏孢子堆在叶片上排列呈虚线状,鲜黄色,孢子堆小,长椭圆形,孢子堆破裂后散出粉状孢子。

叶锈主要为害叶片,叶鞘和茎秆上少见,夏孢子堆在叶片上散生,桔红色,孢子堆中等大小,圆形至长椭圆形,夏孢子一般不穿透叶片,偶尔穿透叶片,背面的夏孢子堆也较正面的小。

秆锈主要为害茎秆和叶鞘,也可为害穗部。

夏孢子堆排列散乱无规则,深褐色,孢子堆大,长椭圆形。

夏孢子堆穿透叶片的能力较强,同一侵染点在正反面都可出现孢子堆,而叶背面的孢子堆较正面的大。

三种锈病病部后期均生成黑色冬孢子堆。

若把条锈和叶锈菌夏孢子放在玻片上滴一滴浓盐酸检测,条锈菌夏孢子的原生质收缩成数个小团,而叶锈菌夏孢子的原生质在孢子中央收缩成一个大团。

病原菌形态特征:条锈菌夏孢子单胞,球形,表面有细刺,鲜黄色,孢子壁无色,具6~16个发芽孔。

冬孢子双胞,棍棒状,顶部扁平或斜切,分隔处稍缢缩,褐色,上浓下淡,下部瘦削,柄短有色。

叶锈夏孢子单胞,球形或近球形,表面有细刺,橙黄色,具6~8个发芽孔。

冬孢子双胞,棍棒状,暗褐色,分隔处稍缢缩,顶部平,柄短无色。

秆锈夏孢子单胞,长椭圆形,暗橙黄色,中部有4个发芽孔,胞壁褐色,具明显棘状突起。

冬孢子双胞,棍棒状或纺锤形,浓褐色,分隔处稍缢缩,表面光滑,顶端圆形或略尖,柄上端黄褐色,下端近无色。

小麦品种间对小麦锈病的抗性差异很明显。

分类属性:分布区域:条锈病:陕西、甘肃、宁夏、四川、河南、云南、青海叶锈:全国大部分麦区杆锈:西南、华南、华北等发病特点:三种锈菌在我国都是以夏孢子世代在小麦为主的麦类作物上逐代侵染而完成周年循环。

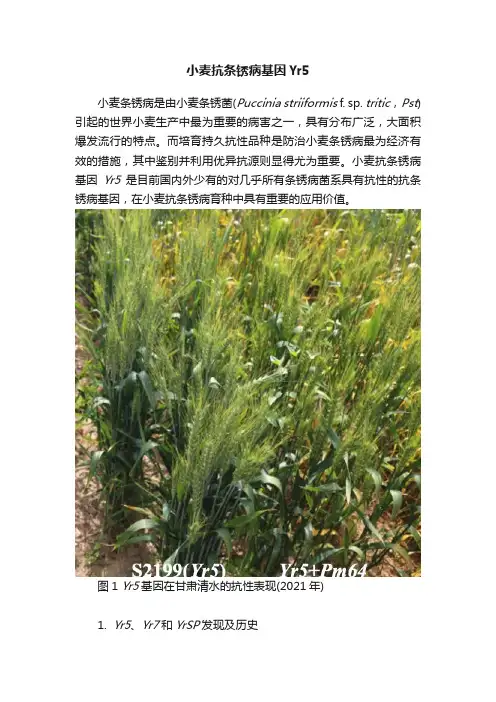

小麦抗条锈病基因Yr5小麦条锈病是由小麦条锈菌(Puccinia striiformis f. sp. tritic,Pst)引起的世界小麦生产中最为重要的病害之一,具有分布广泛,大面积爆发流行的特点。

而培育持久抗性品种是防治小麦条锈病最为经济有效的措施,其中鉴别并利用优异抗源则显得尤为重要。

小麦抗条锈病基因Yr5是目前国内外少有的对几乎所有条锈病菌系具有抗性的抗条锈病基因,在小麦抗条锈病育种中具有重要的应用价值。

图1 Yr5基因在甘肃清水的抗性表现(2021年)1. Yr5、Yr7和YrSP发现及历史Macer(1963)首次在斯卑尔脱小麦中发现一个苗期表达的显性抗条锈病基因,命名为Yr5。

随后Law(1976)通过单体分析将Yr5基因定位到2B染色体长臂,距离着丝粒21 cM的遗传距离。

Wellings和McIntosh(1990)和Nagarajan等(1986)利用世界范围内条锈菌生理小种对Yr5进行鉴定,除了少数澳大利亚和印度的条锈病菌小种,Yr5均表现高抗及免疫。

Kema(1992)发现Yr5基因在多个斯卑尔脱小麦品种均存在,并且对欧洲条锈菌生理小种具有很好的抗性。

Yr7是Macer在硬粒小麦Lumillo品种中发现并命名,并且将其导入到普通小麦中。

Johnson(1969)将Yr7定位在2B染色体,并将携带Yr5和Yr7两个基因的品种杂交之后,后代并无抗条锈性分离情况,推测Yr7与Yr5可能是等位基因或者紧密连锁的关系。

后来,McIntosh(1981)发现Yr7同Sr9g紧密连锁,距离着丝粒20 cM的遗传距离。

小麦品系Spaldings Prolific是国际小麦条锈菌鉴别寄主,Johnson(1972)发现其含1个显性抗条锈病基因。

Gosal(2000)将来源Spaldings Prolific的抗条锈病基因定位在2B染色体上。

McDonald 等(2004)将Spaldings Prolific中含有的抗条锈病基因命名为YrSp。

Industrial research产业研究84《农机市场》 2024年第4期1. 引言小麦条锈病由小麦条锈病菌引起,广泛分布于世界各地的小麦种植区域。

其在温暖湿润的气候条件下迅速传播,造成严重的经济损失和粮食安全问题。

小麦条锈病的发生与气候变化、宿主抗性、病原菌种群结构和农业管理等多种因素密切相关。

条锈病菌通过风力传播,侵染小麦叶片并在植物内部繁殖,引起叶片上出现黄色至橙色的条状病斑。

2. 小麦条锈病的发病原因2.1 病原菌特征与传播途径小麦条锈病菌是引起小麦条锈病的主要病原菌。

它具有复杂的生物学特性和遗传多样性,这使得它能够适应不同的环境条件和抵抗宿主的防御机制。

病原菌主要通过风力传播来传播。

感染源主要来自于条锈病病斑上的菌丝体或孢小麦条锈病的发病原因及防治措施邵江涛山东省博兴县陈户镇人民政府,山东 博兴 256500作者简介:邵江涛(1978—)男,汉,山东博兴人,大专,经济师。

研究方向:农业技术推广。

子堆积。

这些病斑在小麦植株上形成后,孢子会随着风的推动远距离传播到新的宿主植株上。

风是病原菌传播的主要推动力。

风向和风速对病原菌的传播范围和速度起着重要的影响。

有利的风向会将病原菌带到健康的小麦植株上,从而引发新的感染。

风速越大,病原菌传播的距离就越远。

病原菌的菌丝体在植物内部生长,并形成新的病斑。

这些病斑继续产生孢子,从而扩大病害的规模 [1]。

2.2 感病条件和环境因素小麦条锈病的发病受到多种环境因素的影响。

温暖潮湿的气候有利于病原菌的侵染和繁殖。

当温度适宜且相对湿度较高时,病原菌的孢子会更容易在小麦叶片上萌发并侵入植物组织。

此外,较长时间的叶面湿润也为病原菌的侵染提供了有利条件。

相对湿度的影响是因为高湿度有助于孢子萌发85《农机市场》 2024年第4期和菌丝生长。

当湿度较高时,病原菌的孢子会迅速吸收水分并发芽,形成侵入小麦叶片的菌丝。

湿润的叶面提供了营养和水分,为病原菌的生长和繁殖提供了理想的环境。

小麦锈病及白粉病的发生与防治摘要:随着人类生活质量的提升,越发关注自身饮食安全及饮食质量,小麦作为人类饮食结构中不可分割的一部分,其安全生产与国民日常生活有着密不可分的联系。

近年来,小麦种植业虽已取得可喜成绩,但是在生长过程中也会受到诸多不利因素的影响,为此,需在践行小麦优质高产栽培技术的同时,做好小麦病害的防治工作。

其中以小麦锈病和白粉病为主,文章分别阐述小麦锈病和白粉病的危害症状及防治方法,希望能减少两种病害对小麦生长的影响,促使小麦种植业增收增效。

关键词:小麦锈病;小麦白粉病;发生;防治小麦锈病和白粉病作为小麦生长环节尤为常见的病害,对小麦产量及质量均可产生重大影响,为从最大限度上减少小麦病害的威胁,就要综合分析小麦病害的发生特点,并根据各类型病害采取针对性防治措施,在生产无公害小麦品种的基础上,保障农业经济得以稳健发展。

1.小麦锈病该病害还有另一别称,名为黄疸。

小麦一旦受到锈病的影响,就会使体内叶绿素遭到严重破坏,在麦皮、麦秆、麦叶上产生大量孢子堆,抑制小麦对养分的吸收,影响小麦生长质量。

小麦在染病初期,可在其麦叶上发现浅绿色斑点,随后形成黄色粉孢,粉孢一旦破裂,就会有铁锈状粉末溢出,最后形成黑色孢斑。

一般来讲,小麦锈病主要包括以下三种类型:其一,条锈病,该病害主要以危害小麦叶鞘、茎秆为主,最初可在以上部位形成褪绿的条斑,接下来逐渐形成卵圆形鲜黄色的夏孢子堆,在叶脉上呈纵向排列,这是小麦条锈病尤为典型的症状[1]。

到了生长后期,表皮慢慢破裂,有黄色粉末溢出,将其称之为夏孢子。

小麦进入成熟期后,可在夏孢子堆发现排列整齐的暗黑色凸起斑点。

其二,叶锈病,该病害会威胁小麦叶片正面,也极有可能侵染小麦叶鞘,夏孢子堆生长初期和后期颜色不同,分别为橘红色、黄褐色,形状以椭圆形为主,这些夏孢子堆不规则的分散在小麦叶片中,与小麦条锈病和秆锈病相比,形态较大,一旦破裂,就可溢出橘红色夏孢子。

小麦进入成熟期后,就可在夏孢子堆繁殖的地方产生冬孢子堆。

小麦各类病虫害的影响及防治措施胡维云小麦原本种植模式较为落后,在种植和管理过程中未采取良好防治病虫害措施,使得小麦幼苗经常出现根部腐烂的问题。

此外,在夏季天气较为干旱,如果没有及时浇水灌溉或者使用的方法不合理,那么小麦苗将会出现旱情,农民经济负担因此增加,这不利于小麦种植发展。

尽管现阶段农业技术推广站以及农民掌握了一定的防治病虫害技术,但受各种因素的影响,小麦病虫害频频出现,对其增收增产有严重的影响。

本文将根据这种情况来探讨小麦较为常见的病害及虫害,最终提出防治病虫害的有效措施,以供参考。

一、小麦常见的病害类型1、纹枯病。

在小麦生长每一时期都较为容易出现纹枯病,这对其生长有着极大的危害。

主要症状是在小麦播种期会出现病死苗、麦芽溃烂等;返青拔节期会出现倒伏、烂茎等情况;在孕穗期会有枯孕穗的情况出现,减产将达到50%以上。

小麦纹枯病出现的主要原因是没有合理筛选小麦品种、播种密度及湿度大、播种时间过早以及氮肥过多等。

除此之外,冬季有着较高的气温,春季雨水较大等原因也会使小麦出现纹枯病。

2、锈病。

小麦锈病有三种类型,分别是叶锈病、条锈病以及秆锈病,能够进行远距离传播,有着较大的危害,在严重时会绝收,使农民产生严重的损失。

条锈病会对叶片造成危害,小麦感染病害时叶片呈现黑色或黄色包状孢子堆;叶锈病有较小菌类,基本为橘红色;而杆锈病的孢子堆最大为深褐色,这一病害基本出现在多物及多雨地带,田间较为湿润的条件下也容易发生。

3、赤霉病。

在气候较为湿润多雨地区,容易发生小麦赤霉病。

在孕穗期和抽穗扬花期小麦容易感染这一类病害,这一病害会使小麦减产并生成霉跺,人类在食用感染此类病害的小麦后容易中毒。

赤霉病主要症状表现为小麦茎大面积腐烂、麦苗枯萎、干瘪,并有病斑存在。

小麦出现赤霉病,可能是种子自身带有病菌,也可能是麦蒂排水不通畅造成的。

二、小麦常见虫害类型1、蚜虫。

蚜虫病主要有三种类型,分别是麦长管蚜、缢管蚜以及二叉蚜。

其中最常见的是麦长管蚜,其具有的危害也最大;而蚜虫通常在小麦返青期出现,主要吸食小麦植株汁液,对麦穗后期生长有严重危害,影响其发育,产生的蜜露会对小麦光合作用有影响,使小麦大面积减产。

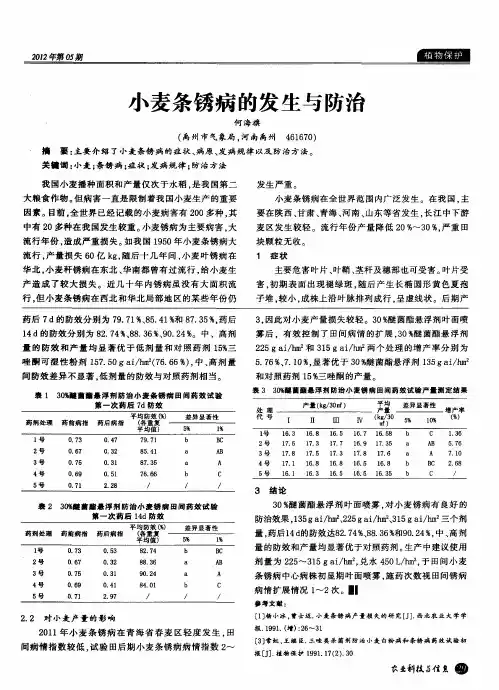

滨州市小麦条锈病的发生与防治措施摘要:小麦是北方地区农业种植的主要作物之一,种植范围十分广泛,小麦条锈病是一种十分常见的小麦病害,具有高流行性和传染性,给小麦生产带来巨大威胁,在一定程度上影响小麦的产量及品质。

由于很多群众缺乏足够的专业知识,滥用药物,加之近几年气候变化异常波动,导致小麦生长期间条锈病产生较大抗药性,单纯的药物防治效果难以提升。

文章基于对山东省滨州市小麦条锈病进行识别和防治,旨在促进当地小麦优质高效高产,为群众认识和防控小麦条锈病提供理论和实践经验。

关键词:小麦;条锈病;滨州;高效高产滨州市位于黄河下游鲁北平原区域,属于东亚暖温带亚湿润大陆性季风气候。

近几年滨洲市春季气温偏低,雨水较往年充沛,风力较大,导致了小麦条锈病的不同程度的发生。

小麦锈病主要有条锈、叶锈和秆锈病三种,条锈病是小麦锈病诸多类型中最严重的一种,被病菌侵染的小麦部位呈鲜黄色,形状是椭圆形,并且与叶脉平行,排列成行,看起来就像缝纫机轧过的针脚一样,呈虚线状,在当地被群众称之为“黄疸”,是由条形柄锈菌侵染引起的,是一种远距离及高空气流传播的流行性病害。

这种病害发生范围广、发展速度快、危害后果严重。

一旦发生,对小麦可造成毁灭性灾害。

小麦发生条锈病后导致穗小、粒秕、产量降低,一般减产5~15%,严重的达50%以上。

小麦条锈病的发生对小麦种植产业发展非常不利,具有较大威胁,是阻碍当前农业现代化发展的重要要素。

1.小麦条锈病的发病症状及不同阶段的表现1.1发病病症小麦种植生长过程中,小麦条锈病不但侵袭小麦的叶片、也会侵染小麦茎杆以及小麦穗部的颖壳和麦芒等部位,最主要的是侵染小麦的叶片。

小麦在各个生长阶段都会感染小麦条锈病,在不同生长期感染之后所产生的基本症状也存在较大差异。

1.2不同阶段表现小麦幼苗期感染条锈病后,在发病初期,叶片正反面形成很多鲜黄色小长条形病斑,呈点状虚线整齐排列,且与叶脉是平行的,就是像缝纫机轧线一样,附着在叶片病斑上的黄色粉末很易脱落,容易粘附在身体和衣服上。

小麦条锈病防控防治措施杨瑞劳发布时间:2021-09-07T08:22:06.348Z 来源:《中国科技人才》2021年第17期作者:杨瑞劳王聪程亚萍[导读] 阐述了小麦条锈病的发生特点、危害,分析了防控措施和防治技术。

宝鸡市农业宣传信息培训中心宝鸡 721006摘要:阐述了小麦条锈病的发生特点、危害,分析了防控措施和防治技术。

关键词;小麦条锈病;防控措施;防治技术粮食安全是基本国策,事关全局,乃国之大者。

近年来,受气候以及农民群众播种习惯的影响,小麦主产区均不同程度发生小麦条锈病,由于土壤墒情充足,田间湿度较大,有利于小麦条锈病发展蔓延,并迅速扩散局部大流行,防控形势严峻,给粮食安全造成重大威胁。

因此,加强小麦条锈病防控防治具有十分重要的现实意义。

1 小麦条锈病的发生特点1.1危害较严重小麦条锈病是小麦锈病之一。

小麦锈病俗称"黄疸病",分条锈病、秆锈病、叶锈病3种,是小麦生产上分布广、传播快,危害面积大的重要病害。

其中以小麦条锈病发生最为普遍且严重,一旦感染小麦条锈病,轻则减产10一20%,重则减产60%以上,严重时甚至会导致颗粒无收。

幼苗期叶片上产生多层轮状排列的鲜黄色夏孢子堆。

成株叶片初发病时夏孢子堆为小长条状,鲜黄色,椭圆形,与叶脉平行,且排列成行,呈虚线状,后期表皮破裂,出现锈褐色粉状物;成熟期叶鞘上出现圆形至卵圆形黑褐色夏孢子堆,散出鲜黄色粉末。

小麦条锈病每两到三年出现一次中度流行的情况,每六到七年就会出现一次大流行。

每年,都会有大量的麦区受到小麦条锈病的影响,造成大量的粮食损失,同时,受感染的小麦普遍会出现品质下降的情况,导致市场竞争力下降,进一步加重了病害损失。

1.2菌源传播快在一定温度范围内,小麦条锈菌可越冬传染,为来年的流行发病提供更多菌源,从而加大了病害传染范围。

尤其在早春时节,气温较低,光照较弱,遇到降雨天气,田间湿度上升,为小麦条锈菌提供了良好的生长繁衍条件,极易发生从点到片、反复侵染的传播态势。

小麦锈病发生规律及防治对策发布时间:2021-09-13T17:30:02.502Z 来源:《基层建设》2021年第17期作者:阿曼古力•阿木提[导读] 摘要:小麦锈病是小麦种植中非常常见的病害类型,尤其是条锈病的发生率最高,随着小麦种植面积的不断扩大,小麦锈病的表现也越来越严重,个别地块甚至出现绝收的情况,小麦锈病的发病具有一定的规律,只有通过科学防治方式的有效实施,才能够有效降低小麦锈病的发病几率。

阿克苏市依干其乡农业发展服务中心 843000摘要:小麦锈病是小麦种植中非常常见的病害类型,尤其是条锈病的发生率最高,随着小麦种植面积的不断扩大,小麦锈病的表现也越来越严重,个别地块甚至出现绝收的情况,小麦锈病的发病具有一定的规律,只有通过科学防治方式的有效实施,才能够有效降低小麦锈病的发病几率。

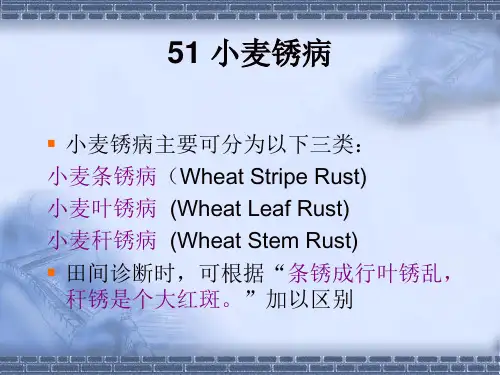

关键词:小麦;锈病;发病规律小麦锈病又被称为黄疸病,可分为叶锈病、条锈病以及秆锈病三种,其发生范围广、危害大。

条锈病和叶锈病的发病程度以及危害性较秆锈病相比较强,小麦锈病情况发生之后,植株的营养物质难以进行正常供应,病菌会消耗大量的营养,表面的孢子会对寄主的表皮细胞以及叶绿素产生损坏,影响小麦正常的光合作用,且会加大其水分蒸腾速度,植株生长发育会受到严重的影响,发病情况较轻时小麦能够正常抽穗,但是其千粒重会有明显下降,发病程度较为严重时会出现植株矮小、发育停滞等情况。

有调查表明,条锈病的流行年份能够对小麦植株的减产达到20%-30%,中等流行年份减产量也能够达到10%-20%,为了能够提升对于小麦锈病的防控效果,需要就其发病特征进行详细分析。

一、小麦锈病分类小麦锈病俗称黄疸病又名黄锈病,小麦锈病主要分为叶锈病、条锈病以及秆锈病三种。

就其发病症状可以进行如下概括,“条锈成行,叶锈乱,秆锈是个大红斑”,条锈病的危害主要集中在叶片部位,其次是叶鞘以及茎秆部位、穗部部位。

如果小麦田间锈病的发病情况较为严重,则很容易出现条锈病和叶锈病症状混淆的情况,鉴别难度比较大,小麦叶锈病患病之后,其孢子堆形状大多为圆形且比较大,存在不规则散生状发展,主要集中在叶面部位,孢子成熟之后表皮会出现连续一圈的开裂,与条锈病之间的差别还是非常显著的[1]。

2017 年第 4 期(下半月)农民致富之友 Nong Min Zhi Fu Zhi You106科研◎农业科学濮阳县小麦的病害主要有小麦锈病、白粉病、叶枯病、赤霉病、纹枯病、全蚀病和根腐病等,现将表现症状及防治方法逐一说明。

1 小麦锈病1.1 症状:锈病又称“黄疸”,有条锈病,叶锈病和秆锈病三种,在濮阳县均有发生。

小麦这三种病的共同特征是病部产生绣色的夏孢子堆和黑褐色的冬孢子堆。

其症状主要区别为:条纹病主要危害叶片,在成株叶片上鲜黄色夏孢子堆沿叶脉排列成行,呈虚线状。

叶锈病也是主要危害叶片,叶片上产生圆形到长椭形圆形的褐红色夏孢子堆呈现不规则散乱排列。

秆锈病主要危害茎秆和叶鞘,夏孢子堆长椭圆形,黄褐色,不规则散生,合成大斑。

1.2 防治措施:(1)种植抗病品种和品种合理布局,如:新麦18、豫麦34、豫麦49等。

(2)农业防治;适期播种,避免早播。

合理施肥浇水,氮磷钾肥合理使用。

C 、药剂防治:可用三唑酮,速保利拌种。

生长期叶面喷洒,每亩用20%三唑酮乳油40—50毫升或12.5%戊唑醇水乳剂17克,25%丙环唑乳油30—35毫升,12.5%烯唑醇可湿性粉剂20—30克,兑水喷雾。

2 小麦白粉病2.1 症状:病斑多发生于叶背面,下部叶较上部叶重,病部产生初期为黄色小点,逐渐扩大为圆形或椭圆形病斑,上面生有一层白色粉状霉层,以后,霉层变为灰白色或浅褐色,并生有许多小黑点,病斑多时可愈合成片,导致叶片发黄枯死。

雨水多且分布均匀,日照少的条件下发病较重。

麦田肥过大,植株茂密也有利于发病。

2.2 防治措施:(1)选用抗病品种,如:豫麦34、豫麦18、周麦16、周麦19等。

(2)农业防治:适期适量播种,控制田间群体密度,改善田间通风透光,增强植株抗病力,合理施肥浇水。

(3)药剂防治:用种子重量0.08%—0.1%的20%三唑酮乳油或2%戊唑醇湿拌剂1:1000拌种可有效抑制苗期白粉病的发生。

春季病叶率达10%,每亩可选用20%三唑酮乳油40—50毫升或12.5%烯唑醇可湿性粉剂20—30克,25%丙环唑乳油30—35毫升,兑水喷雾。

一、小麦锈病(Wheat rust)小麦锈病有秆锈、叶锈和条锈三种。

别名:小麦叶锈病又叫小麦黄疸病。

分布为害小麦秆锈病为害小麦、大麦。

流行年份病害发展迅速,为害重,可在短期内造成较大的损失。

主要发生在黄淮流域、南方冬麦区及东北、华北西北春麦区。

小麦叶锈病在全国各地均有发生,近年来在华北、西北及东北各地发生日趋严重。

小麦条锈病广泛分布于全世界,是小麦锈病中发生最为普遍和严重的锈病,流行年份可减产20%~30%,严重时可造成颗粒无收。

症状三种锈病症状区别:条锈成行、叶锈乱、秆锈是个大红斑,锈病的孢子零散生于小麦的茎秆和叶片上,呈橘红色,孢子堆较大,最适宜温度为20℃。

叶锈病的孢子堆分散或密集在小麦叶片上,呈红褐色,颜色比秆锈病淡,孢子堆也比秆锈病小,对温度的要求介于秆锈和条锈之间,条锈病的孢子堆在小麦穗部和叶片上沿叶脉排列成显著的条斑,颜色为黄色以至枯黄色,孢子堆比叶锈病小、气温在5-15℃活宜发育,(温低于0℃时发育受阻,有间歇的小雨和雾露天气可助长发育。

病原小麦秆锈病原为禾柄锈菌小麦专化型Puecicininingraminis.,属担子菌亚门真菌。

叶锈病原为隐匿柄锈菌Puccinia recondita.,属担子菌亚门真菌。

条锈病原为条形柄锈菌小麦专化型Puccinia striformis.,属担子菌亚门真菌。

发病规律锈病病菌寄生在小麦上,吸取寄主的营养才可生存,其寄生性较强。

不同锈病的种群对同一种小麦的寄生反应是不一样的,有的可在其上寄生,有的却不适宜寄生,即病菌有生理分化现象,人们把不同的病菌种群分为不同的生理品种。

若当地主要种植的小麦品种不适宜当地的病菌寄生,即小麦对锈病产生抗性,可以抵制其发生流行。

所以,品种的抗性是影响小麦锈病流行的一个主要因素。

环境条件(主要是田间气候)是影响小麦锈病为害流行的第二位因素,在春季气温高、雨多、田间温差大,有利于锈病的侵染为害,反之,锈病不易发生。

防治措施明确了小麦锈病的发生流行规律及影响流行的主要因素,就可以对症下药,采取不同的措施进行防治。