第三课富国强兵的秦国

- 格式:ppt

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:27

基于教学立意的《“壹”说商鞅变法》教学设计【课标要求】1.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

2.探讨商鞅变法的历史作用。

【基于教学立意的教学线索设计】教学立意是一节课的“灵魂”,一节课是否有“灵魂”,关键是它的立意是否深刻,是否准确。

可见,教学立意是衡量一节好课的重要标准。

本课以“壹”的理念在商鞅变法中的呈现与影响作为本课的教学立意,设计商鞅变法中“壹”指的是什么——商鞅变法怎么体现“壹”——如何认识和评价“壹”等具体教学环节,立体组建本课的教学结构,串联相关的教学过程。

其中:1.导入环节(1)设计依据:依据学情,以学定教,激发学生学习兴趣(2)培养学生的学科技能和思维:培养学生对历史事件发展的认知能力,以及历史事件发展的原因分析能力。

2.教学主体环节(1)设计依据:依据人们对理论认知规律来设计,即该理论是什么、为什么、怎么样的基本情况。

(2)培养学生的学科技能和思维:培养学生的史料分析、解读和归纳能力,形成论从史出的历史思维和分析问题、解决问题的能力,提升学生对历史时间和历史人物的辩证的认知和评价的能力。

3.小结和练习环节(1)设计依据:依据历史发展的时序性和历史事件与相关重要历史人物之间的关系来设计。

(2)培养学生的学科技能和思维:让学生了解对秦汉历史发展的延续性,了解法家和儒家思想对中国古代社会的重大影响;培养学生多角度公正客观地评价历史事件和历史人物的能力。

【基于教学立意的教学重点确立】1.了解商鞅变法具体的措施和内容,认识其特点。

2.商鞅变法的成功因素。

【基于教学立意的教学方法选择】在教师的引导下,学生展开讨论,互相交流,使学生通过讨论法、分析法和12 比较法等,从多维的角度来学习有关问题,主动参与,探究问题的答案,并能对所学内容进行全面的概括和阐述。

【基于教学立意的教学过程设计】通过“三十年河东,三十年河西”的谚语导出弱秦与强秦的材料,让学生回答转变的缘由——商鞅变法。

问:商鞅变法是怎么积聚秦的国力的,实现强秦的目标的?——提出“壹”的理念转到表格填空,打出材料“壹”的内涵十分丰富,接着说:下面我们从政治、经济、军事等方面来了解一下。

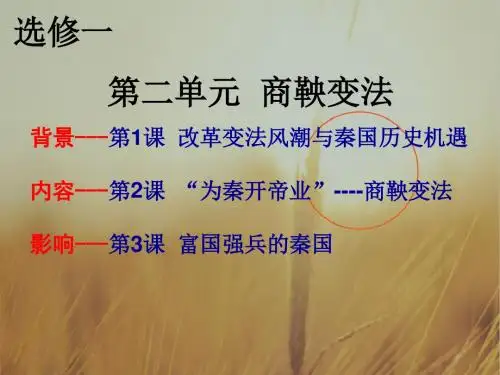

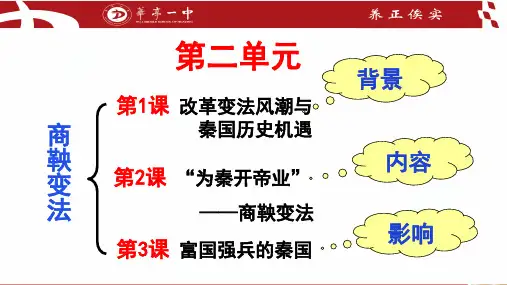

人教版高中历史目录选修 1第一单元梭伦改革第1 课雅典城邦的兴起一、贵族政治与社会动荡二、工商业发展三、首席执政官梭伦第2 课除旧布新的梭伦改革一、颁布“解负令”二、确立财产等级制度三、建立“四百人会议”四、鼓励发展农工商业第3 课雅典民主政治的奠基石一、梭伦出走与僭主政治的确立二、雅典民主政治的奠基石三、梭伦改革的历史局限第一单元资料与注释第二单元商鞅变法第1 课改革变法风潮与秦国历史机遇一、社会变化的新气象二、风起云涌的改革和变法三、处在十字路口的秦国第 2 课“为秦开帝业”──商鞅变法一、秦国政坛唱主角的新人二、以农求富的经济改革三、奖励军功、加强集权第3 课富国强兵的秦国一、商鞅之死二、富国强兵的秦国三、变法的历史局限第二单元资料与注释第三单元北魏孝文帝改革第1 课改革迫在眉睫一、北魏的崛起与统一黄河流域二、社会改革迫在眉睫三、冯太后和孝文帝第2 课北魏孝文帝的改革措施一、卓有成效的新制二、设巧计迁都洛阳三、移风易俗第 3 课促进民族大融合一、经济的复苏和繁荣二、政权封建化的加速三、民族的交流与融合第三单元资料与注释第四单元王安石变法第1 课社会危机四伏和庆历新政一、社会矛盾的日益激化二、积贫积弱局面的形成三、昙花一现的庆历新政第2 课王安石变法的主要内容一、起用王安石二、富国之法三、强兵之法四、取士之法第3 课王安石变法的历史作用一、变法的命运二、积贫局面的改变三、积弱局面的改善第四单元资料与注释探究活动课一历史上的改革与发展第五单元欧洲的宗教改革第1 课宗教改革的历史背景一、天主教的神权统治二、宗教“异端”三、向近代过渡的西欧第2 课马丁·路德的宗教改革一、“九十五条论纲”二、马丁·路德宗教改革的主要内容三、马丁·路德改革对天主教会统治的冲击第3 课宗教改革运动的扩展一、加尔文宗教改革二、亨利八世宗教改革三、宗教改革与社会变革第五单元资料与注释第六单元穆罕默德·阿里改革第1 课 18 世纪末 19 世纪初的埃及一、奥斯曼帝国统治下的埃及二、法国和英国的殖民入侵三、穆罕默德·阿里的崛起第2 课穆罕默德·阿里改革的主要内容一、改革土地制度二、促进经济发展三、政治、文化和军事改革第 3 课改革的后果一、穆罕默德·阿里的对外扩张二、穆罕默德·阿里改革的失败三、改革的意义第六单元资料与注释第七单元1861 年俄国农奴制改革第1 课 19 世纪中叶的俄国一、俄国的农奴制二、步履维艰的俄国工业发展三、新思潮的涌动四、克里米亚战争第2 课农奴制改革的主要内容一、改革的酝酿二、“二一九法令”三、进步与局限第3 课农奴制改革与俄国的近代化一、资本主义经济的迅速发展二、政治的缓慢变革三、亚历山大二世遇刺第七单元资料与注释探究活动课二古老文化与现代文明第八单元日本明治维新第1 课从锁国走向开国的日本一、德川幕府的统治二、黑船事件三、日本社会危机的加剧第2 课倒幕运动和明治政府的成立一、“尊王攘夷”二、倒幕运动的兴起三、戊辰战争第3 课明治维新一、废除旧体制二、发展新经济三、倡导“文明开化”四、建立新军队第4 课走向世界的日本一、 1889 年日本宪法二、崛起为东方强国三、踏上对外扩张之路第八单元资料与注释第九单元戊戌变法第1 课甲午战争后民族危机的加深一、《马关条约》的签订与民族危机的加深二、清政府的统治危机三、中国民族资本主义的初步发展第2 课维新运动的兴起一、早期改良思潮二、康有为及其变法思想三、公车上书和强学会四、梁启超与《时务报》第3 课百日维新一、救亡与变法的呼声再起二、百日维新第4 课戊戌政变一、新旧势力的交锋二、百日维新的失败三、变法失败的原因与变法的历史意义第九单元资料与注释探究活动课三改革成败的机遇与条件。

第3课富国强兵的秦国指导意见学习要求探讨商鞅变法的历史作用1.认识商鞅之死的原因,并分析“商鞅虽死,而秦卒行其法〞的原因。

2.结合对商鞅变法内容的学习,理解商鞅变法的意义。

3.从时代背景和阶级属性两个方面分析商鞅变法的历史局限性。

知识点一商鞅之死(1)商鞅变法侵犯了贵族的利益,一开场就受到贵族的强烈抵抗和抗拒。

(2)公元前338年,秦孝公去世,即位的秦惠文王的亲信诬告商鞅谋反。

2.经过:秦惠文王发兵捕拿商鞅,商鞅被迫在封邑起兵自卫,兵败被杀,其尸体在咸阳被车裂示众。

3.结果:商鞅虽死,但他“废井田〞“开阡陌〞“重农桑〞以及设县、什伍户籍等改革措施却保存下来。

知识点二富国强兵的秦国1.性质:是一次较为彻底的、成功的地主阶级改革运动。

2.作用(1)政治上:打击并瓦解了旧的宗法制度,使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建立从此开场。

(2)经济上:废井田,开阡陌,从根本上改变了旧有的生产关系,确立了土地私有制。

(3)军事上:奖励军功,提高了秦国军队的战斗力,为秦国下一步的战略开展创造了有利条件。

3.结果:公元前343年,秦国已经成为富强之国,周天子派人送礼给秦孝公。

知识点三变法的历史局限1.轻视教化,鼓吹轻罪重罚,刑法严苛。

2.在一定程度上加重了广阔人民所受的剥削与压迫。

3.变法并未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。

【概念阐释】封建土地私有制春秋战国时期开场形成,到战国时期正式确立,一直延续了两千多年。

包含三种土地所有制形式:国家土地所有制、地主所有制和农民土地所有制。

【易错提醒】1.正确认识梭伦改革与商鞅变法的社会性质:梭伦改革是一次奴隶主阶级缓和社会矛盾的变革;商鞅变法是一场新兴地主阶级为开展封建经济而进展的除旧布新的社会改革。

2.商鞅之死是商鞅个人的悲剧,但他给后继者留下了珍贵的精神财富;改革是国家富强、社会进步的重要途径,只有顺应时代潮流进展改革,国家才会有光明的前程。

3.商鞅变法处在一个新旧历史交替时期,新旧势力斗争异常剧烈的历史特点和变法的阶级属性使变法难免带有一定的局限性。

第3课富国强兵的秦国【课程标准】探讨商鞅变法的历史作用。

【教学目标】1、知识与能力(1)识记:公元前338年,秦惠文王下令发兵捕拿商鞅;变法为秦国的富国强兵和未来发展奠定基础。

经济上根本确立了土地私有制;政治上,从此开始中央集权制度的建设;军事上,极大地提高了秦军的战斗力;轻视教化,鼓吹轻罪重罚;加重对人民的剥削与压迫;并未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限(2)理解商鞅变法取得成功的原因及其历史地位;(3)探究商鞅变法和秦国富国强兵的关系。

2、过程与方法:(1)通过学习商鞅遭到旧势力的反对而亡的学习,培养正确评价历史人物的能力;(2)通过对商鞅变法作用的学习,提高分析、归纳、理解历史问题的的能力;(3)通过对商鞅变法的历史局限性的具体表现的学习,提高分析、归纳、综合、理解历史问题的能力。

(4)通过课前准备,培养学生查阅资料、搜集信息的能力。

采用自主学习和合作探究的形式,设置历史情境,锻炼学生的口头表达能力,培养学生学习的主动性和参与意识。

3、情感态度与价值观(1)通过商鞅变法的学习,培养学生树立勇于改革,与时俱进的精神;(2)培养学生运用历史唯物主义基本观点,实事求是地看待历史问题;(3)改革和创新是社会进步的重要推动力;生产力是认识和评价历史现象的根本标准。

【教学重难点】重点:商鞅变法使秦国富兵强。

难点:一分为二地看待商鞅变法的得失。

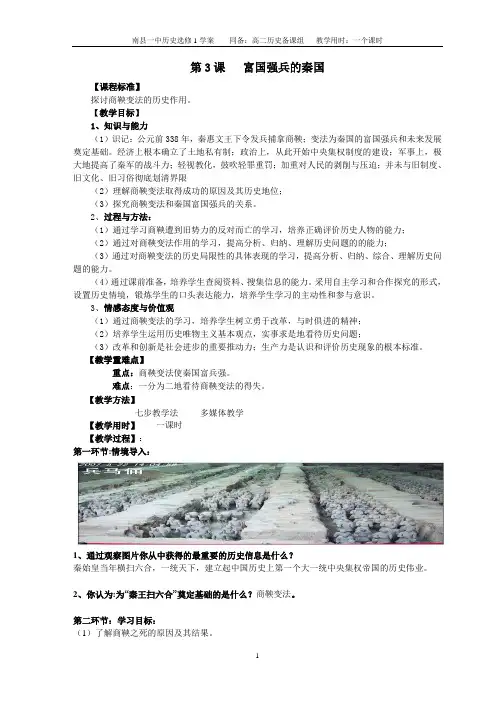

【教学方法】七步教学法多媒体教学【教学用时】一课时【教学过程】:第一环节:情境导入:1、通过观察图片你从中获得的最重要的历史信息是什么?秦始皇当年横扫六合,一统天下,建立起中国历史上第一个大一统中央集权帝国的历史伟业。

2、你认为:为“秦王扫六合”奠定基础的是什么?商鞅变法。

第二环节:学习目标:(1)了解商鞅之死的原因及其结果。

(2)分析商鞅变法的性质及其历史作用。

(3)理解商鞅变法取得成功的原因。

(4)怎样看待商鞅变法的历史局限性。

(5)探究商鞅变法和秦国富国强兵的关系。

学案3富国强兵的秦国[课标要求]探讨商鞅变法的历史作用。

一、商鞅之死1.商鞅变法侵害了贵族的利益,遭到了他们的猛烈抵制和抗拒。

2.结局秦惠文王继位后,商鞅被杀。

但改革措施却保留下来。

[深化探究]材料商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者……后五月而秦孝公卒,太子立。

公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君……秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

——《史记·商君列传》思考依据材料说明商鞅凄惨结局的缘由是什么?你从中有何生疏?答案缘由:变法触动了旧贵族的利益,遭到他们的猛烈反对;秦孝公死后,商鞅失去政治支柱。

生疏:改革总会遭到旧势力的阻挠和反对,改革道路上布满荆棘,因此,改革者不仅要有远见卓识,而且需要大无畏的精神和士气。

二、富国强兵的秦国1.性质:是一次较为彻底的新兴地主阶级的改革运动。

2.作用(1)秦国废除了旧制度,创建了适合社会经济进展的新制度。

(2)为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础。

(3)对秦国以至中国历史的进展都起了重要作用。

3.表现(1)政治上:打击并瓦解了旧的血缘宗法制度,中心集权制度的建设从今开头,很多措施得以长期沿用,对后世影响深远。

(2)经济上:废除旧的生产关系,确立土地私有制,促进了封建经济进展。

(3)军事上:嘉奖军功,提高了秦国军队的战斗力,为秦国兼并战斗取胜和战略进展制造了有利条件。

[深化探究]材料一孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记·李斯列传》思考结合材料说明商鞅变法取得了什么成果?答案实现了富国强兵;在与楚国、魏国的争霸中取得了优势;在诸侯国中的地位大为提高。

材料二(商鞅变法)行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

——《史记·商君列传》思考(1)司马迁对商鞅变法的评价是否正确?结合史实说明。

(2)“山无盗贼”和“民勇于公战”跟哪些变法条款有关?试作简要评述。

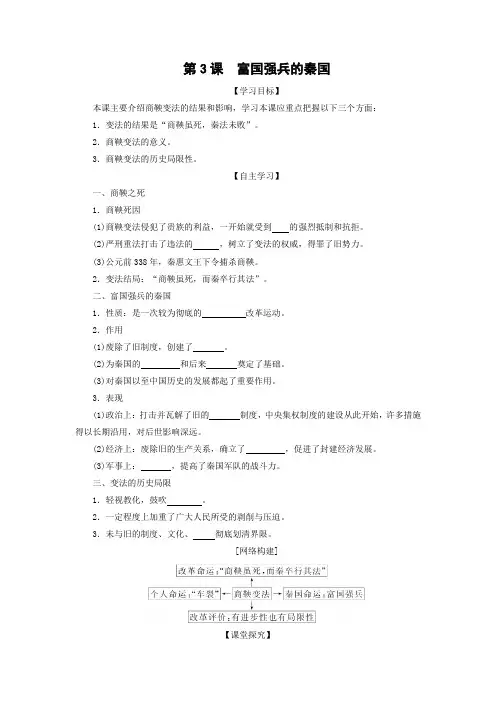

第3课富国强兵的秦国【学习目标】本课主要介绍商鞅变法的结果和影响,学习本课应重点把握以下三个方面:1.变法的结果是“商鞅虽死,秦法未败”。

2.商鞅变法的意义。

3.商鞅变法的历史局限性。

【自主学习】一、商鞅之死1.商鞅死因(1)商鞅变法侵犯了贵族的利益,一开始就受到的强烈抵制和抗拒。

(2)严刑重法打击了违法的,树立了变法的权威,得罪了旧势力。

(3)公元前338年,秦惠文王下令捕杀商鞅。

2.变法结局:“商鞅虽死,而秦卒行其法”。

二、富国强兵的秦国1.性质:是一次较为彻底的改革运动。

2.作用(1)废除了旧制度,创建了。

(2)为秦国的和后来奠定了基础。

(3)对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

3.表现(1)政治上:打击并瓦解了旧的制度,中央集权制度的建设从此开始,许多措施得以长期沿用,对后世影响深远。

(2)经济上:废除旧的生产关系,确立了,促进了封建经济发展。

(3)军事上:,提高了秦国军队的战斗力。

三、变法的历史局限1.轻视教化,鼓吹。

2.一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。

3.未与旧的制度、文化、彻底划清界限。

[网络构建]【课堂探究】探究一全面认识商鞅变法史料一商君遗礼义,弃仁恩,并心于进取。

行之二岁,秦俗日败。

故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘,借父耰鉏,虑有德色;母取箕帚,立而谇语。

……其慈子耆利,不同禽兽者亡几耳。

然并心而赴时犹曰蹶六国,兼天下。

功成求得矣,终不知反廉愧之节,仁义之厚。

信并兼之法,遂进取之业,天下大败,众掩寡,智欺愚,勇威怯,壮陵衰,其乱至矣,是以大贤起之,威震海内,德从天下。

曩之为秦者,今转而为汉矣。

——贾谊《治安策》史料二战国变法运动是中华文明演进史上的一座巍峨丰碑,它有力地荡涤了束缚生产力发展的旧制度、旧习俗、旧观念,建立、巩固和发展了新型生产关系与上层建筑,推动了中国历史的发展。

商鞅变法则是战国变法运动中的最辉煌篇章。

作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法,商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大,从而收到大的成效,取得大的成功,不但帮助秦国走上了富国强兵的正确道路,为秦国日后统一天下奠定了基础,而且也在很大程度上改变了中国历史发展的面貌。

高二历史富国强兵的秦国试题1.《战国策·秦策一》中:(公元前338年)孝公死,惠王代后……人说惠王曰:“大臣太重者国危,左右太亲者身危。

今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。

”文中的“人” 在客观上代表了当时谁的利益()A.没落贵族B.立功将士C.新兴地主D.富裕农民【答案】A【解析】通过阅读材料并根据课本知识,可以得知反对商鞅、诋毁商鞅的应该是商鞅变法中利益的损害者—没落贵族,因为商鞅变法废除了世卿世禄制度;B项立功将士是商鞅变法的受益者,因为商鞅变法奖励军功,故B项不合适;商鞅变法维护的是地主阶级的利益,故C项新兴地主也不会反对。

故此题应选A项。

【考点】商鞅之死的原因点评:对于商鞅之死的原因掌握两点即可:①商鞅变法触犯了贵族利益,受到贵族强烈抵制和抗拒②秦孝公去世,从考查的频率来说第一点考察的较多。

2.秦国在正式变法以前,秦孝公主持会议就是否变法进行争论,商鞅针对当时守旧势力的观点进行了针锋相对的辩驳,下列观点属于他的是()A.利不百,不变法;功不十,不易器B.民贵君轻C.有能则举之,重予之爵,厚予之禄D.治世不一道,便国不法古【答案】D【解析】A项利不百,不变法;功不十,不易器为秦国保守派的观点;B项民贵君轻为儒家观点;C 项有能则举之,重予之爵,厚予之禄为用人方面的主张,属如何变法的范畴,不是要不要变法的原因。

D项治世不一道,便国不法古属于商鞅反对保守派的观点,因此正确答案为D项。

【考点】商鞅的主张点评:此题有一定的综合性,既考查了商鞅变法的内容,又考查了春秋战国时期诸子百家的思想主张,所以在学习本课时可以联系必修三中的百家争鸣,这样对整个春秋战国的社会发展情况会有一个整体的认识,提高把握历史阶段特征的能力。

3.“利不百,不变法;功不十,不易器”,该主张实质上是()A.商鞅变法的指导思想B.歌颂了商鞅变法的成效C.符合时代潮流的思想D.反对变法因循守旧思想【答案】D【解析】材料中的内容“利不百,不变法;功不十,不易器”实质上是主张效法古制,依照旧礼,反对变法革新。

2013-2014学年高中历史第2单元第3课富国强兵的秦国课时提升新人教版选修1一、选择题1.(2013·临沂高二检测)观察下图,从图中获得的历史信息不包括()A.商鞅为了实现变法敢于同旧贵族展开斗争B.商鞅的变法主张遭到了旧贵族的强烈反对C.商鞅变法在秦国得到了一定的支持D.商鞅变法必然以失败而告终2.有个叫赵良的人对商鞅说:“您一出行,后面随从的车乘几十辆,车上载满全副武装的卫士,力大而肌肉发达的作陪乘,手持矛戟的武士紧紧护卫着您的车乘而疾走。

”这反映的实质是()A.商鞅出行戒备森严B.商鞅变法使秦国富裕C.商鞅变法的阻力和艰难D.商鞅奢侈浪费3.“商鞅虽死,而秦卒行其法”“秦妇人婴儿皆言商君之法”,这反映了商鞅变法()A.影响深远B.体恤百姓C.改革彻底D.法令严酷4.“至秦……用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。

”这使秦国()A.废除了世卿世禄制度B.加强了各地经济联系C.促使封建制经济发展D.发展了商品经济5.梭伦改革后期,梭伦出走。

商鞅在秦国变法,在秦孝公死后被杀,尸体被车裂示众。

尽管如此,我们在评价这两次改革时,都认为他们的改革是成功的。

对此说法不正确的是()A.两者都顺应历史潮流B.都促进经济的发展和社会的进步C.个人的处境不是衡量改革成败的主要依据D.两者都推动了奴隶制的进步6.《史记·商君列传》中记载:商君亡至关下,欲舍客舍,客人不知其是商君也,曰:“商君之法,舍人无验者坐之。

”商君喟然叹曰:“嗟乎,为法之敝,一至此哉!”最后无处可去的商鞅被逮捕处死。

这个“作法自毙”的故事,说明了当时的秦国()A.变法深入贯彻B.变法违背民意C.变法阻力重重D.变法最终失败7.世人对秦国人有着“薄恩礼,好生分”的印象,这与商鞅变法哪一措施有关()A.奖励军功B.奖励耕织C.什伍连坐和告奸制度D.焚烧诗书8.公元前343年,周天子派人送礼给秦孝公,各国诸侯也前来道贺,这主要是因为()A.秦国最先进行了变法改革B.秦国的社会风尚为之一新C.商鞅变法使秦国成为强国D.各国害怕秦国发动争霸战争9.(2013·青岛模拟)“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,法及太子,黥劓其傅。