房颤消融术后长期随访管理

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:5

心房颤动导管消融术后的长期随访管理广东省心血管病研究所广东省人民医院薛玉梅魏薇近10余年来,经导管消融治疗心房颤动已发展得较为成熟,越来越多的证据表明导管消融优于药物治疗,因此国内外的指南对消融适应证的界定也在不断扩大,导管消融在心房颤动治疗中的地位逐步上升。

但是,根据国内外报道,心房颤动导管消融术后远期复发率较高,随着随访时间的延长,复发率逐年增加。

Bertaglia等[1]报道,2001~2003年共229例阵发性和持续性房颤,1年随访时177例(78%)维持窦性心律,对这部分患者进一步随访,结果显示2年、3年、4年、5年、6年的复发率分别是13.0% 、21.8% 、35.0%、46.8%和54.6%。

可见,心房颤动是一种慢性进展性疾病,随着消融术后时间的延长复发率会渐增,消融是否能够“治愈”房颤,尚不明确。

患者术后仍然需要长期进行监测、评估和治疗,因此术后需要进行长期随访。

一、建立随访数据库,制定随访计划如果设置专门的随访门诊,随访工作由电生理专科医生完成,并有医护人员定期通知患者进行随访,则有可能避免患者失访及由此带来的后患。

一般随访时间安排在术后1个月、3个月、6个月,稳定的患者此后可每半年随访一次,如果出现怀疑复发的症状,则随时随访,进一步评估。

每次随访应完成超声心动图、24小时动态心电图等检查,服华法林者复查凝血指标国际标准化比值(INR),服胺碘酮者查甲状腺功能和胸片等。

随访目的包括:了解患者术后的症状恢复情况;观察导管消融后是否发生并发症如肺静脉狭窄等;心脏结构和功能变化,尤其是左心房的大小和功能;了解是否复发各种形式的房性心律失常并予以处理;观察和处理药物的毒副作用,调整药物剂量;进行生活质量分析等。

由于消融术对心房自主神经末梢的损伤可使患者对心律失常的敏感性降低,术后基础心率的增加也会干扰患者症状的敏感性和特异性,因此只根据症状进行随访是不足的,必须定期随访。

二、抗血栓治疗心房颤动导管消融术后由于射频能量对心房内膜的损伤易于诱发血栓,同时心房机械功能也需要1~3个月恢复,所以,心房颤动导管消融术后的患者应继续坚持抗凝。

房颤患者随访管理制度一、患者随访管理的重要性随着人口老龄化和慢性病患者增加,房颤患者也日益增多。

房颤是一种常见的心律失常,患者易出现心脑血管事件,严重危害患者的生命健康。

因此,对房颤患者进行科学、规范的随访管理,能够及时发现疾病变化、指导患者合理用药,有效控制病情,减少并发症发生,提高患者的生活质量。

二、房颤患者随访管理的目的1、及时观察病情变化,指导患者调整用药方案,防止疾病的恶化;2、指导患者进行心血管病风险评估,制定针对性的治疗方案;3、指导患者进行生活方式管理,预防并发症的发生;4、协助患者建立自我管理意识,提高治疗依从性,减少治疗间断性;5、提高患者生活质量,减少家庭及社会资源的浪费。

三、房颤患者随访管理的内容1、生活方式管理房颤患者需要通过生活方式管理来控制疾病,包括戒烟、限酒、控制体重、适量运动、保持健康饮食等。

医务人员应该在随访过程中对患者进行相关生活方式的指导,帮助患者建立良好的生活习惯。

2、用药管理房颤患者需要长期服用抗凝药物和抗心律失常药物,医务人员需要对患者的用药情况进行跟踪观察,指导患者合理用药,及时调整用药方案,防止治疗的间断性。

3、疾病监测医务人员需要对患者的疾病情况进行定期检查,包括心电图、血常规、心功能评估等,及时发现疾病的变化,进行评估和治疗。

4、并发症风险评估医务人员应该对患者进行心血管病风险评估,预防并发症的发生,为患者制定针对性的防治方案,如高血压、糖尿病等。

5、自我管理教育医务人员需要帮助患者树立自我管理的意识,教育患者认识疾病,提高患者的治疗依从性,减少治疗间断性。

四、房颤患者随访管理的方法1、定期复诊医务人员应该对房颤患者进行定期复诊,包括临床评估、心电图检查、心功能评估等,及时发现疾病的变化,进行针对性的治疗。

2、电话随访医务人员可以通过电话对患者进行随访,了解患者的疾病情况,发现并及时解决患者的问题,指导患者合理用药,提高患者的治疗依从性。

3、就诊提醒通过定期发送短信、微信等方式,提醒患者进行复诊,做好疾病监测和治疗。

导管射频消融术后随访须知一、室上速、室性早搏、室速患者导管射频消融术后:1.室上速、室性早搏、室性心动过速等心律失常引起心跳过快、心跳不规则、甚至晕厥等症状,都存在引起心律失常的异常心肌组织,导管射频消融术是使用微创技术穿刺血管,导管进入心脏寻找引起心律失常的异常心肌组织,通过射频电流加热损毁之达到根除治疗目的。

2.导管射频消融术手术时间一般在1-2 小时,患者只需承受局部麻醉,术后手术局部只留下穿刺针眼,患者一般平卧 6 小时卧床状态下可小范围活动穿刺侧腿,12-24 小时后可以下床活动,术后第二天就可以出院, 1 周左右就可以完全正常工作和生活。

3.手术并发症发生率在1%左右,是一种非常安全有效的治疗方法。

有过度用力导致穿刺处皮下出血、血肿的个例,术后 1 周内避免过度用力和过度伸张肢体可避免。

4.该手术对患者确实带来一定的心理压力,但也不必太焦虑,要知道保持良好的心态是术后休养的关键,术后应有正常饮食营养供给。

5.生活习惯对身体的恢复影响大,所以建立良好的生活习性也是很重要的。

避免大量饮酒、浓茶、咖啡、可乐等含咖啡因饮品,注意限制兴奋性药物的使用如舒喘灵、氨茶碱等。

6.注意观察心率的变化,有什么不适或者病情变化注意及时心电图检查随访。

注意有针对性的门诊随访。

二、房颤、房扑患者导管射频消融术后:导管射频消融术是使用微创技术穿刺血管,导管进入心脏通过射频电流加热损毁,去除引起房颤、房扑的异位兴奋灶、失调的亢进神经功能、引起折返的心肌组织,达到根除治疗房颤目的。

导管射频消融术后注意事项:一、手术伤口1.肩部伤口:加压包扎后,回病房后护士将用沙袋压迫伤口 6 小时, 6 小时后护士取下沙袋,沙袋取下后,手臂可进行正常活动,不要负重及做上举动作。

2.腿部伤口:加压包扎后,回病房后护士将用沙袋压迫伤口 6 小时(右大腿保持平直,足部可以轻度活动), 6 小时后护士取下沙袋,沙袋取下后,右大腿根部继续保持平直状态 6 小时,如手术伤口无出血、血肿,卧床状态下可小范围活动右腿,术后24 小时如伤口无出血、血肿,由医生去除纱布、拔除导尿管后,可逐渐下地活动,不要负重;术后48 小时内不洗澡。

心脏血管手术后的随访及管理

心脏血管手术是一种常见的治疗心脏疾病的方法。

为了确保手

术的成功和患者的健康恢复,随访和管理非常重要。

本文将介绍心

脏血管手术后的随访和管理的相关内容。

随访

1. 术后第一周:术后第一周进行常规的随访,包括体温、心率、血压和呼吸频率的监测。

还要注意手术伤口的情况,及时进行处理

和护理。

2. 术后第一月:术后第一月进行复查,包括心电图、心脏超声

和胸部X光等检查。

根据检查结果,评估手术效果和患者的康复情况。

3. 长期随访:术后患者需要进行长期随访,以确保手术效果的

持久和患者的稳定状态。

随访内容包括定期的心电图、心脏超声和

血液检查等,以及心理和营养支持。

管理

1. 伤口护理:术后伤口的护理非常重要。

要保持伤口干燥和清洁,及时更换敷料,防止感染的发生。

2. 药物管理:根据医生的建议,按时服用抗凝药物、抗心律失常药物等。

同时,注意药物的剂量和使用方法。

3. 营养管理:术后患者需要均衡的饮食来支持康复和健康。

建议遵循医生或营养师的指导,合理安排饮食,避免过度饮食或暴饮暴食。

4. 生活方式管理:术后患者需要合理的生活方式管理。

包括适量的运动、戒烟、限制饮酒等。

避免过度劳累和精神压力,保持积极乐观的心态。

总结

心脏血管手术后的随访和管理是确保手术效果和患者康复的关键。

通过定期随访、适当的伤口护理、药物管理、营养管理和生活方式管理,可以提高手术成功率和患者的生活质量。

房颤随访管理制度一、房颤患者的随访时间节点1.房颤的初步诊断与治疗后,第一个月内应进行1次门诊随访,以评估治疗效果和患者的症状改善情况。

2.治疗后3个月内,应进行2次门诊随访和心电图检查,以进一步评估治疗效果和患者的症状情况。

3.治疗后6个月内,应进行3次门诊随访和心电图检查,以确保患者的症状得到有效控制。

4.治疗后1年内,应进行4次门诊随访和心电图检查,以评估长期治疗效果和患者的症状改善情况。

5.治疗后2年内,应进行6次门诊随访和心电图检查,以进一步评估治疗效果和患者的症状情况。

6.治疗后3年以上,应每年至少进行2次门诊随访和心电图检查,以确保患者的症状得到有效控制。

二、房颤患者的随访内容1.患者的症状情况:包括心悸、胸闷、头晕、乏力等症状的改善情况。

2.患者的体征情况:包括心率、心音、血压等体征的变化情况。

3.患者的用药情况:包括抗凝治疗、心律失常药物治疗的依从性和不良反应情况。

4.患者的心电图检查情况:包括心房颤动的频率、心室率的稳定性等心电图变化情况。

5.患者的并发症情况:包括心衰、栓塞等并发症的发生情况。

6.患者的生活方式管理:包括戒烟、控制饮食、适当运动等生活方式的改善情况。

三、房颤患者的随访管理手段1. 门诊随访:通过专科门诊定期进行患者的随访管理,对患者进行全面的健康评估和治疗指导。

2. 电话随访:定期通过电话联系患者,询问患者的症状、用药情况等,指导患者进行自我管理。

3. 家庭访视:对于老年患者或行动不便的患者,可以进行家庭访视,了解患者的生活情况和治疗效果。

4. 在线随访:利用互联网技术,建立患者的健康档案,定期进行在线随访和健康教育。

四、房颤患者的随访管理评估1. 患者的症状和体征的改善情况:评估患者症状和体征的改善情况,包括心率的控制、心律的维持等。

2. 患者的用药依从性和不良反应情况:评估患者的用药依从性和不良反应情况,以确保患者的治疗效果和安全性。

3. 患者的并发症发生情况:评估患者的并发症发生情况,包括心衰、栓塞等并发症的发生率。

房颤随访方案房颤是一种常见的心律失常,患者需要进行定期的随访和管理,以减少并发症的风险。

为了更好地管理房颤患者,制定一个科学合理的随访方案至关重要。

本文将介绍一种房颤随访方案,以帮助医务人员更好地管理患者。

一、随访频率根据患者的具体情况,确定房颤的随访频率。

一般来说,房颤患者的随访应在诊断后的第一个月内开始,并每隔3至6个月进行一次。

二、随访内容1. 临床症状评估:询问患者是否有心悸、胸闷、气短等症状,了解症状的程度和频率。

2. 体格检查:包括测量血压、心率和体重等指标,观察有无水肿和心脏杂音等。

3. 心电图检查:进行定期心电图检查,观察心律是否稳定,是否有房颤再发。

4. 血液检查:检查肝功能、肾功能以及凝血功能等,以评估患者的整体健康状况。

5. 心脏超声检查:定期进行心脏超声检查,评估心脏结构和功能的变化。

6. 抗凝、抗心律失常药物使用情况评估:了解患者是否按时服药、用药是否合理。

7. 生活方式指导:为患者提供有关戒烟、限制饮酒、控制体重和注意饮食等方面的生活方式指导。

8. 并发症风险评估:评估患者是否存在中风风险和出血风险,采取相应的预防措施。

9. 患者教育:向患者提供与房颤相关的知识,帮助他们更好地了解疾病和治疗。

三、随访记录随访时,医务人员需将患者的相关信息进行详细记录,包括症状、体征、检查结果、药物使用情况等。

这样可以随时查询和追踪患者的病情变化和治疗效果。

四、随访提醒为了确保患者按时进行随访,医务人员可以通过电话、短信或电子邮件等方式提前通知患者,提醒他们预约随访,并告知患者需要携带的相关检查结果和用药清单。

五、随访记录评估根据患者的随访记录,医务人员可以对其病情进行评估和分级,制定下一次随访的治疗目标和计划。

六、定期团队讨论定期组织房颤患者的团队讨论会议,包括心内科医师、心外科医师、心电图技师等,共同讨论患者的治疗方案和随访计划,提出宝贵的治疗建议。

七、持续改进随访方案需根据患者的特点和科学最新研究成果进行持续改进。

房颤术后随访项目计划我得先看看那些个患者的脸,一个个从手术台上下来,有的脸色蜡黄蜡黄的,像那秋天被霜打了的叶子,眼睛里透着那种虚弱又带着希望的光。

我就站在那儿,瞅着他们,心里想着可得把这随访计划弄得周全喽。

我就想啊,这随访首先得看看他们的身体状况。

就像查户口似的,得问问心跳咋样,是不是还像以前那样乱蹦跶。

我就对着那些患者说:“老哥呀,你这心里头现在感觉是像平静的湖水呢,还是又像那被搅和的浑水啦?”老哥就会虚弱地笑笑说:“哎,我这心里啊,还是有点慌慌的呢。

”这时候我就得仔仔细细地记下来。

然后呢,还得检查检查伤口。

我一看到伤口,就忍不住皱眉头,那伤口就像一个小怪兽在身体上开了个小口子。

我会小心翼翼地扒拉一下周围的皮肤,看看有没有发红发肿,一边弄一边嘟囔:“这可不能出岔子啊,这小口子可得乖乖听话。

”要是伤口有点不对劲儿,患者就会紧张起来,眼睛瞪得大大的,我就得赶紧安抚:“没事儿,没事儿,咱就是看看,就像看看地里的小苗苗是不是长得正。

”再就是那些个药物服用情况。

我得像个严厉的老师检查作业一样,问他们:“药都按时吃了没?可不能像小孩子偷糖吃一样,偷偷地把药落下。

”有的患者就会挠挠头,有点不好意思地说:“有一回就给忘了。

”我就会佯装生气地说:“这可不行啊,这药就是你身体的小卫士,少了可不行。

”这随访的时间也得计划好。

我就坐在那小破桌子前,拿着个小本子,写写画画。

我想啊,刚做完手术那几天,就得像个小尾巴似的天天跟着,看看有没有啥突发情况。

过了这阵儿呢,就可以隔个几天来一次。

我还得跟患者说清楚:“老哥啊,我这就像个按时来敲门的邻居,到时候可别嫌我烦啊。

”老哥就会摆摆手说:“不会不会,你这是为我好呢。

”这环境也得考虑进去。

要是在医院随访呢,那医院里到处都是消毒水的味儿,白花花的墙,让人心里有点发憷。

我就想着能不能把随访的小屋子弄得温馨点,哪怕挂个小画儿也好。

要是能到患者家里随访就更好了,能看看他们的生活环境,是不是还偷偷抽烟喝酒啥的。

导管射频消融术后随访须知一、室上速、室性早搏、室速患者导管射频消融术后:1.室上速、室性早搏、室性心动过速等心律失常引起心跳过快、心跳不规则、甚至晕厥等症状,都存在引起心律失常的异常心肌组织,导管射频消融术是使用微创技术穿刺血管,导管进入心脏寻找引起心律失常的异常心肌组织,通过射频电流加热损毁之达到根除治疗目的。

2.导管射频消融术手术时间一般在1-2小时,患者只需承受局部麻醉,术后手术局部只留下穿刺针眼,患者一般平卧6小时卧床状态下可小范围活动穿刺侧腿,12-24小时后可以下床活动,术后第二天就可以出院,1周左右就可以完全正常工作和生活。

3.手术并发症发生率在1%左右,是一种非常安全有效的治疗方法。

有过度用力导致穿刺处皮下出血、血肿的个例,术后1周内避免过度用力和过度伸张肢体可避免。

4.该手术对患者确实带来一定的心理压力,但也不必太焦虑,要知道保持良好的心态是术后休养的关键,术后应有正常饮食营养供给。

5.生活习惯对身体的恢复影响大,所以建立良好的生活习性也是很重要的。

避免大量饮酒、浓茶、咖啡、可乐等含咖啡因饮品,注意限制兴奋性药物的使用如舒喘灵、氨茶碱等。

6.注意观察心率的变化,有什么不适或者病情变化注意及时心电图检查随访。

注意有针对性的门诊随访。

二、房颤、房扑患者导管射频消融术后:导管射频消融术是使用微创技术穿刺血管,导管进入心脏通过射频电流加热损毁,去除引起房颤、房扑的异位兴奋灶、失调的亢进神经功能、引起折返的心肌组织,达到根除治疗房颤目的。

导管射频消融术后注意事项:一、手术伤口1.肩部伤口:加压包扎后,回病房后护士将用沙袋压迫伤口6小时,6小时后护士取下沙袋,沙袋取下后,手臂可进行正常活动,不要负重及做上举动作。

2.腿部伤口:加压包扎后,回病房后护士将用沙袋压迫伤口6小时(右大腿保持平直,足部可以轻度活动),6小时后护士取下沙袋,沙袋取下后,右大腿根部继续保持平直状态6小时,如手术伤口无出血、血肿,卧床状态下可小范围活动右腿,术后24小时如伤口无出血、血肿,由医生去除纱布、拔除导尿管后,可逐渐下地活动,不要负重;术后48小时内不洗澡。

房颤是一种心律失常,会增加患者中风和心衰的风险。

为了确保房颤患者得到有效的治疗和管理,医疗机构通常会建立随访制度和流程。

以下是一般情况下的房颤患者随访制度及流程:

1.首次就诊:患者初次被诊断出房颤后,医生会进行详细的病史询问和身体检查,并进行

必要的检查,如心电图(ECG)、彩色多普勒超声心动图等,以确定房颤的类型和严重程度。

2.制定个性化治疗方案:根据患者的具体情况,医生会制定个性化的治疗方案,包括药物

治疗、手术治疗或介入治疗等。

3.定期随访:在制定治疗方案后,医生会要求患者定期随访。

随访时间和频率根据患者的

具体情况而定,一般情况下为3-6个月进行一次随访。

在随访期间,医生会通过对患者的症状、体征、药物治疗反应等进行评估,检查房颤的类型、频率和持续时间,并根据需要进行进一步的检查和调整治疗方案。

在随访期间,医生还会对患者的其他心血管疾病和危险因素进行评估,并提供健康教育和改变生活方式的建议。

4.并发症的管理:如果患者出现房颤相关的并发症,如中风、心力衰竭等,医生会对患者

进行更频繁、更紧密的随访和治疗。

总之,房颤患者的随访制度和流程旨在确保患者得到个性化、全面的治疗和管理,降低发生房颤相关并发症的风险。

因此,患者需要认真参与随访,并配合医生进行治疗和生活方式改变。

病人手术过后的随访管理方法简介手术后的随访管理对于病人的康复和复原至关重要。

本文档旨在介绍病人手术后的随访管理方法,以帮助医务人员有效地管理病人的康复过程。

随访时间和频率- 病人手术后的第一次随访应在术后24小时内进行,以确保手术后的情况得到及时评估。

- 随后的随访应根据病人的具体情况进行安排,一般情况下,术后第3天、第7天、第14天、第30天、第60天和第90天应进行随访。

- 随访频率可以根据病人的康复情况进行调整,如果病人康复良好,可以适当延长随访间隔。

随访内容1. 询问病人的身体感受:了解手术后的疼痛、不适、恶心等情况,及时调整治疗方案。

2. 观察手术切口:检查手术切口的愈合情况,有无感染迹象。

3. 检查病人体征:包括血压、心率、体温等,以评估病人的身体状况。

4. 了解病人的饮食和睡眠情况:确保病人有良好的饮食和睡眠习惯,以促进康复。

5. 提供康复建议和指导:根据病人的具体情况,制定个性化的康复计划,并向病人和家属提供相关指导和建议。

6. 解答病人和家属的疑问:耐心回答病人和家属的问题,帮助他们更好地理解手术后的康复过程。

随访记录每次随访应详细记录以下内容:- 随访时间和地点- 病人的主诉和症状- 手术切口的情况- 病人的体征数据- 饮食和睡眠情况- 康复建议和指导- 病人和家属的疑问及解答随访结果分析根据每次随访的记录,及时进行分析和评估病人的康复情况,如有需要,调整康复计划和治疗方案。

随访提醒和通知根据随访计划,提前通知病人和家属随访的时间和地点,确保他们能按时参加随访。

总结病人手术后的随访管理对于康复和复原至关重要。

通过及时随访和有效管理,可以帮助病人更好地康复,并及时发现和解决潜在的问题。

以上介绍的随访管理方法可以作为一个简单而有效的指导,但在具体实施时,应根据病人的个体差异和具体情况进行调整和优化。

房颤随访制度近年来,随着人口老龄化的加剧,房颤(atrial fibrillation,AF)的发病率逐渐增加。

房颤是一种心律失常,其特点是心脏的心房不规则跳动,导致心脏泵血功能下降,容易引发血栓形成,进而引发中风等并发症。

为了提供更好的房颤患者管理和治疗,建立房颤随访制度成为了当务之急。

房颤随访制度是指通过定期的随访、评估和治疗,帮助房颤患者管理病情,预防并发症的发生,并提高生活质量。

房颤随访制度的实施需要有一套完整的管理流程和规范的操作指南。

首先,建立房颤患者登记制度是房颤随访制度的基础。

医疗机构应对房颤患者进行登记,记录患者的基本信息、病史、就诊记录和随访信息等。

登记制度可以帮助医生建立患者档案,方便更好地管理患者。

其次,房颤患者的随访应实施定期的复诊。

复诊的频率可以根据患者的病情和治疗情况来确定,一般每隔3-6个月进行一次。

在随访过程中,医生应详细询问患者的症状、心率控制和抗凝治疗情况等,并进行相关检查和评估。

例如,可以通过心电图、心脏超声等检查手段评估心脏结构和功能的变化。

除了定期复诊外,房颤患者的随访还应包括教育和指导。

医生应向患者普及房颤的相关知识,如房颤的发病机制、自我监测和护理方法等。

此外,医生还应向患者介绍房颤的并发症,如中风的风险、心力衰竭等,以及相应的防治措施。

通过有效的教育和指导,患者可以更好地理解和掌握房颤的管理方法,提高治疗的依从性。

房颤随访制度还应注意抗凝治疗的管理。

房颤患者常需使用抗凝药物来预防血栓的形成,减少中风的风险。

因此,医生需要对患者进行抗凝药物的评估和监测。

对于合适的患者,可以选择口服抗凝药物或直接口服凝血酶抑制剂。

医生需要定期检查患者的凝血功能指标,如国际标准化比值(international normalized ratio,INR)等,以确保抗凝药物的疗效和安全性。

最后,房颤随访制度还应体现患者的个体化管理。

不同患者的病情和治疗需求有所不同,因此,医生需要根据患者的具体情况进行个体化的管理和治疗方案制定。

患者手术后的随访管理策略简介手术后的随访管理是为了确保患者术后康复情况良好,并尽早发现并处理术后并发症。

本文档将介绍患者手术后的随访管理策略。

随访时间1. 术后第1天:对患者进行术后恢复情况的初步评估,检查手术切口,观察术后疼痛情况。

2. 术后第1周:对患者进行术后康复情况的详细评估,包括手术切口的愈合情况、术后疼痛的缓解情况等。

3. 术后第1个月:对患者进行全面的身体检查,评估术后康复情况,观察是否存在术后并发症。

随访内容1. 询问患者的术后恢复情况,包括术后疼痛、伤口愈合、饮食、排便等方面的情况。

2. 检查手术切口,观察是否存在感染、红肿等异常情况。

3. 评估患者的生活质量,包括日常活动能力、疼痛程度等方面的情况。

4. 监测患者的生命体征,如体温、血压、心率等,以及相关实验室检查结果。

5. 提供术后康复指导,包括饮食建议、活动指导、药物使用等。

随访方式1. 电话随访:通过电话与患者进行随访沟通,了解患者的术后恢复情况,并提供必要的指导和建议。

2. 门诊随访:患者来医院进行面对面的随访,医生进行详细的身体检查和评估,并与患者进行面对面的沟通和指导。

3. 在线随访:利用互联网平台进行随访,通过在线问诊、图文沟通等方式进行患者的随访管理。

随访记录每次随访都应当记录相关信息,包括患者的症状、体征、实验室检查结果等。

随访记录应当详细、准确,并妥善保存。

随访结果处理根据患者的随访结果,医生需要判断患者的康复情况以及是否存在术后并发症。

若发现异常情况,需要及时采取相应的处理措施,包括调整治疗方案、转诊至相关专科等。

结论患者手术后的随访管理策略对于确保患者的术后康复非常重要。

通过定期的随访评估,医生可以及时了解患者的康复情况,发现并处理术后并发症,以提高患者的生活质量和健康状况。

房颤患者随访管理制度范文房颤是一种常见的心律失常疾病,严重影响患者的生活质量和预后。

为了提高房颤患者的治疗效果和预防并发症的发生,建立一套完善的随访管理制度至关重要。

本文将从房颤患者的分类、随访的频率、随访内容等方面进行系统的介绍和分析,以期提供一份参考。

一、房颤患者分类根据房颤的临床特点和患者的病情严重程度,我们将房颤患者分为以下几类:1. 偶发性房颤:指发作性房颤,发作间歇时间较长,没有明显的临床症状。

2. 持续性房颤:指发作持续时间较长,通常需要药物或电复律才能恢复窦性心律。

3. 持久性房颤:指房颤持续时间较长,药物或电复律治疗后不能恢复窦性心律。

4. 端末性房颤:指药物或电复律治疗无效的持续性房颤,患者需要永久性实施植入性心脏起搏器或颤动消融术等治疗措施。

二、随访的频率房颤患者的随访应该根据患者的病情和治疗效果来确定随访频率,一般分为以下几类:1. 符合房颤患者的体征和症状的患者:每3个月随访一次。

2. 应用抗凝治疗的房颤患者:每3-6个月随访一次。

3. 应用抗心律失常药物的房颤患者:每3-6个月随访一次。

4. 应用静脉抗心律失常药物或电复律过的房颤患者:每6-12个月随访一次。

5. 经过心脏起搏器或颤动消融术治疗的房颤患者:每12个月随访一次。

三、随访内容房颤患者的随访内容应包括以下方面:1. 核实患者基本资料,包括患者的年龄、性别、住址、联系电话等。

2. 对患者的症状进行详细询问,包括心悸、胸闷、疲劳、呼吸困难等。

3. 对患者的体征进行检查,包括心率、心律、心音、脉搏等。

4. 对患者的心电图进行评估,以确定房颤的类型和病情严重程度。

5. 检测患者的血压、血脂、肝肾功能等,以评估患者的全身健康状况。

6. 对患者的抗凝治疗进行评估,包括国际标准化比率(INR)的监测和用药的依从性。

7. 对患者的抗心律失常药物治疗进行评估,包括用药的依从性和药物的疗效。

8. 对患者的心功能进行评估,包括左心室功能、肺动脉压力等。

尊敬的患者,心房颤动(房颤)导管消融术是房颤治疗的重要技术。

除了为您提供手术治疗外,您的术后恢复情况及未来的健康状况都将纳入我们的全程关怀。

为此,我们特别为您制定了详细的术后医疗计划,以期让您更好地享受“无颤”生活。

希望在未来的岁月里,您和我们一起关爱您自己、追求健康品味生活。

下面我们将出院后需要您注意和自我督导的项目介绍如下:1.除了您平时服用的其它基础治疗药物外,导管消融术后出院前三个月内您需要服用一种抗心律失常药物(可能是可达龙、心律平和索他洛尔中的一种,需要根据您的情况选用),三个月时停用。

2.另外,术后心房肌顿抑的存在,心房功能可能不能立刻恢复,仍有形成血栓的可能,所以需要服用抗凝药物华发林。

抗凝药物华法林在停用抗心律失常药物后一个月经动态心电图和自觉症状证实无房颤后才可以停用,否则您需要和我们及时联系以确定是否继续服用。

2.术后三个月需要复查超声心动图,以确定心房功能是否完全恢复、左心房直径是否缩小.。

3.请您将日常的主观症状及不适认真记录,然后邮寄或传真或给我们。

我们会为您分析原因并制定处理方案。

4.术后前三个月每个月需要做动态心电图(Holter)一次,以确定房颤治疗情况(可预约,外地患者可将结果邮寄给我们)术后您的依从和配合是质量医疗的重要组成部分,我们时刻准备为您提供帮助,希望您能把您的感受告诉给我们!房颤咨询电话:028-********转5205(医办)5201(护办)地址:成都市庆云南街10号成都市第二人民医院心内科邮编:610017电子信箱:loveandmercy@联系人: 张文勇胡咏梅刘小蓉陈勇房颤专家组:刘剑雄主任聂晓莉主任医师李秋主任医师胡咏梅副主任医师刘小蓉副主任医师张文勇副主任医师房颤随访门诊:张文勇副主任医师,每周四下午内科6诊室抗心律失常药物使用手术后心房的电学紊乱可能不能立刻恢复到正常,此时服用抗心律失常药物就是为了加快正常电学活动的恢复。

因为不同的患者所能接受的药物不同,我们常要求您服用下面药物中的一种。

心房颤动导管消融术后的长期随访管理广东省心血管病研究所广东省人民医院薛玉梅魏薇近10余年来,经导管消融治疗心房颤动已发展得较为成熟,越来越多的证据表明导管消融优于药物治疗,因此国内外的指南对消融适应证的界定也在不断扩大,导管消融在心房颤动治疗中的地位逐步上升。

但是,根据国内外报道,心房颤动导管消融术后远期复发率较高,随着随访时间的延长,复发率逐年增加。

Bertaglia等[1]报道,2001~2003年共229例阵发性和持续性房颤,1年随访时177例(78%)维持窦性心律,对这部分患者进一步随访,结果显示2年、3年、4年、5年、6年的复发率分别是13.0% 、21.8% 、35.0%、46.8%和54.6%。

可见,心房颤动是一种慢性进展性疾病,随着消融术后时间的延长复发率会渐增,消融是否能够“治愈”房颤,尚不明确。

患者术后仍然需要长期进行监测、评估和治疗,因此术后需要进行长期随访。

一、建立随访数据库,制定随访计划如果设置专门的随访门诊,随访工作由电生理专科医生完成,并有医护人员定期通知患者进行随访,则有可能避免患者失访及由此带来的后患。

一般随访时间安排在术后1个月、3个月、6个月,稳定的患者此后可每半年随访一次,如果出现怀疑复发的症状,则随时随访,进一步评估。

每次随访应完成超声心动图、24小时动态心电图等检查,服华法林者复查凝血指标国际标准化比值(INR),服胺碘酮者查甲状腺功能和胸片等。

随访目的包括:了解患者术后的症状恢复情况;观察导管消融后是否发生并发症如肺静脉狭窄等;心脏结构和功能变化,尤其是左心房的大小和功能;了解是否复发各种形式的房性心律失常并予以处理;观察和处理药物的毒副作用,调整药物剂量;进行生活质量分析等。

由于消融术对心房自主神经末梢的损伤可使患者对心律失常的敏感性降低,术后基础心率的增加也会干扰患者症状的敏感性和特异性,因此只根据症状进行随访是不足的,必须定期随访。

二、抗血栓治疗心房颤动导管消融术后由于射频能量对心房内膜的损伤易于诱发血栓,同时心房机械功能也需要1~3个月恢复,所以,心房颤动导管消融术后的患者应继续坚持抗凝。

术后抗凝的时间尚没有确定的界定,一般为3个月,3个月之后需根据患者发生血栓事件的风险而采取个体化的抗凝方案。

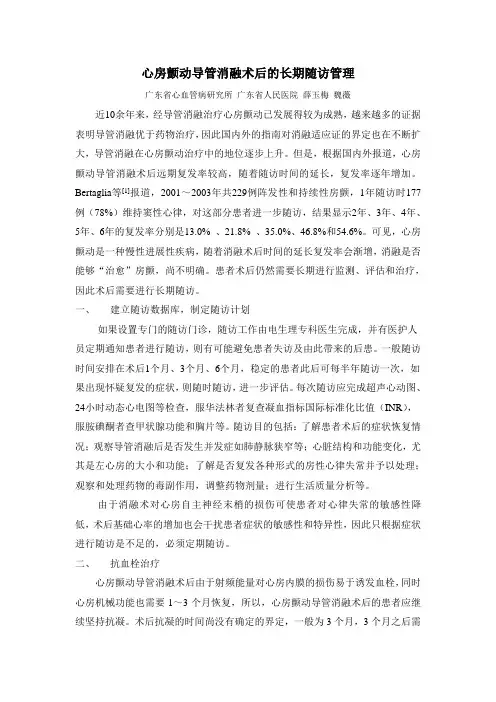

1.心房颤动血栓事件的风险评估最常用的评估方法为CHADS2评分,评分越高脑卒中的年发生率越高;《欧洲心脏病学会2010年心房颤动指南》[2]提出了CHA2DS2-V ASc评分,增加了性别、年龄分级和血管疾病3项评分(见表1)。

根据评分采取相应的抗血栓措施。

表1 CHA2DS2-V ASc评分方法*既往心肌梗死、外周动脉疾病、主动脉斑块;粗体字为较CHADS2评分新增的3个项目2.抗血栓策略《欧洲心脏病学会2010年心房颤动指南》建议,无论阵发性还是持续性心房颤动均根据CHADS2和CHA2DS2- V ASc评分给予相应的抗血栓治疗(包括抗凝和抗血小板)。

评分为0者,术后抗凝时间为3个月;评分为1者,术后抗凝3个月后,若无心房颤动复发可改为阿司匹林100mg/天长期使用,或依然长期抗凝;评分大于等于2者,术后无论心房颤动有否复发,均需要终生抗凝。

抗凝的标准为INR2.0-3.0,但2.0-2.5较为适合中国人[3]。

如果患者抗凝治疗期间出现明显的出血倾向或严重的出血事件,则应适当降低长期抗凝方案中的INR标准。

对于置换人工机械心脏瓣膜的患者,更要充分抗凝(INR2.5-3.5)。

抗凝期间需要接受有创操作时(如拔牙、外科手术等),则应术前停华法林3-5天以避免出血,手术当天查凝血指标确认INR已恢复正常,术后恢复原剂量。

新近有一些不影响INR的口服抗凝药,包括直接凝血酶抑制剂达比加群[4],以及直接Xa因子抑制剂如利伐沙班、阿哌沙班等,均已完成三期临床试验,前二者已被FDA认可作为心房颤动抗凝的华法林替代物。

但是新的抗凝药物价格昂贵,临床应用尚需进一步积累经验,目前在我国离替代华法林尚为时过早。

三、维持窦性心律,预防复发1.抗心律失常药物的选择和毒副作用的监测药物是治疗心房颤动的基础,胺碘酮是目前最常用于维持窦性心律的口服抗心律失常药物。

与其它抗心律失常药物相比,具有不增加结构性心脏病和心衰患者死亡风险的优点,维持窦性心律的效果较好;但是可致甲状腺功能异常,罕见肺纤维化,因此服药期间需定期复查;代谢缓慢,当发生心动过缓或房室传导阻滞时,停药后恢复时间长;延长QT间期,理论上存在引起尖端扭转型室性心动过速的风险。

索他洛尔具有与胺碘酮相似的作用,它对心房颤动复律的疗效欠佳,但有助于预防复发。

对于无结构性心脏病的患者,也可选择丙吡胺、普罗帕酮、氟卡尼等药物。

近期推出了一种胺碘酮的衍生物决奈达隆,具有不影响甲状腺功能的优点。

但是控制心房颤动的疗效显著劣于胺碘酮,且不建议用于NY HA 3级或4级的心衰患者。

从安全性角度考虑,决奈达隆仍然受到指南认可成为一线抗心律失常药物。

此外,ß受体阻滞剂也有助于减少心房颤动复发。

2.“上游”治疗预防复发1)处理诱发房颤的可控因素包括心脏与非心脏来源的因素:非心脏来源的因素包括电解质紊乱、甲状腺毒症、糖尿病、肥胖症、发热及饮酒等;心脏来源的因素包括任何可影响心脏结构和功能的病理因素,如高血压、肺源性心脏病、先天性心脏病、瓣膜病、缺血性心肌病、心肌病、心衰和心包积液等。

处理这些因素,有助于预防术后房性心律失常的复发。

2)预防心房肌重构及炎症的治疗近年许多研究表明炎症和氧化应激、肾素-血管紧张素-醛固酮系统与心房颤动有一定的相关性,有关药物包括血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂、他汀类药物、多聚不饱和脂肪酸等可以在一定程度上减少新发房颤或预防房颤复发[5]。

四、术后复发房性心律失常的处理心房颤动消融术后复发根据复发的时间可分为早期复发(消融术后3个月内)、中期复发(消融术后3个月-1年)、晚期复发(消融术后1年-5年)和远期复发(消融术后5年以上)。

1.术后早期复发的处理由于心房颤动导管消融在心房损伤的面积较广泛,因此术后心肌水肿明显,交感、迷走神经也可能出现短暂不平衡,会影响心肌细胞的电生理特性,术后早期可以发作频发房性早搏、房性心动过速、心房颤动等多种心律失常。

有些患者发作症状甚至比术前更严重,显著影响其生活质量。

心房颤动射频消融术后前3个月较易复发,这3个月也称“空白期”,有关文献报道早期复发率高达35-45%[6],之后可逐渐减少。

早期复发的心律失常具有自限性,大多数患者随着心房激惹平息后症状会逐渐好转直至长期维持窦性心律,因此并不一定代表消融失败。

但是如果早期复发频繁,则晚期复发的风险也将增加。

因此,接受心房颤动射频消融治疗后的患者,一般需要给予抗心律失常药物预防早期复发,常用药物有胺碘酮、决奈达隆、索他洛尔,其次可选心律平、氟卡尼等,在保证疗效的基础上使用最低维持剂量。

对于症状较严重的患者,可在心电、血压监护下静脉使用抗心律失常药物复律,并长期维持口服抗心律失常药物。

2.心房颤动晚期和远期复发的处理相对于术后早期(3-6个月)复发的房性心律失常来说,晚期和远期复发更加重要,它们常常不是自限性的,一旦发生就有可能会越来越多、越来越持续。

对于老龄、病史长、发作持续时间长、心房较大及消融术中发现常规部位(环肺静脉)消融效果欠佳的患者[7],术后给予抗心律失常药物的维持时间可适当延长。

对于首次消融半年后仍有发作者,可建议患者再次消融。

第二次消融术通过补充第一次的消融线上遗留的漏点和扩大消融范围可进一步提高成功率,并降低复发率。

目前有关心房颤动消融成功后对降低长期死亡率的作用还未获得明确依据,已全面开展的全球多中心的临床试验(CABANA试验)将回答这一问题。

由于消融线在心房内膜造成疤痕,可能导致术后大折返性房性心动过速,折返径路大多与二尖瓣峡部和/或环同侧肺静脉前庭消融线之间的左心房后壁有关,最合适的治疗方法是再次射频消融,切断折返环路,成功率较高。

对于不接受再次消融术的持续性大折返性房性心动过速者,也可予电击复律并予药物维持治疗。

小结心房颤动是一种慢性进展性病变,在治疗上有难度,即使是导管消融术也难以达到“根治”的水平,更难逆转心房肌的重构。

因此,对心房颤动导管消融术后患者进行长期的随访,对该病的完整防治具有重要意义。

参考文献:1. Bertaglia E, Tondo C, Simone AD, et al. Does catheter ablation cure atrial fibrillation? Single-procedure outcome of drug-refractory atrial fibrillation ablation: a 6-year multicenter experience. Europace, 2010, 12: 181-1872.Camm AJ, Kirchhof P, Lip GYH, et al. Guidelines for the management of atrial Fibrillation. European Heart Journal. 2010;31:2369–2429.3.心房颤动:目前的认识和治疗建议-2010。

中华心律失常学杂志,2010,5:328-369。

4. Wann LS, Curtis AB, Ellenbogen KA, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS Focused Update on the Management of Patients With Atrial Fibrillation. Circulation. 2011,123: e269-e367.5. Savelieva I, Kakouros N, Kourliouros A,et al. Upstream therapies for management of atrial fibrillation: review of clinical evidence and implications for European Society of Cardiology guidelines. Part I: primary prevention. Europace. 2011;13:308–328.6. 刘俊,方丕华,刘悦等。

心房颤动消融术后三个月内房性心律失常发生与远期成功率的关系。

中国心脏起搏与电生理杂志,2011:25(2):115-118。

7. 黄从新,张澍,马长生等。

中国经导管消融治疗心房颤动注册研究[J]。

中华心律失常学杂志,2006,10(6):468-474。