楠溪江流域传统聚落景观研究

- 格式:pdf

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:9

楠溪江研究报告

楠溪江是中国福建省宁德市的一条河流,被誉为闽东第一江。

以下是对楠溪江的研究报告:

一、地理特征:

1. 楠溪江位于福建省宁德市东北部,发源于玉屏山南麓,流经福鼎市、柘荣县和屏南县,最终注入东海。

2. 楠溪江全长127.5公里,流域面积2422平方公里,河道平均比降为8‰,水量丰富稳定。

3. 楠溪江上游为山谷河段,流域内河谷纵横交错,形成了众多的湖泊、瀑布和峡谷景观。

二、生态环境:

1. 楠溪江上游流域具有丰富的生物多样性。

其中常见的鱼类有鳜鱼、苏眉和泥鳅等,还有许多珍稀物种如斑节鲈和乌鳢。

2. 楠溪江中游流域属于平原区,河水清澈,水生植被丰富。

河岸两侧的湿地为许多候鸟提供了栖息和繁殖的场所。

3. 楠溪江下游流域有较大的农田和城市开发,受到一定的污染影响。

需要加强水质监测和保护措施,以保护楠溪江的生态环境。

三、经济利用:

1. 楠溪江流域是一个重要的农业产区,主要种植水稻、茶叶、水果和柑橘等农作物。

2. 楠溪江的水力资源丰富,适宜发展水电能源。

流域内修建了楠溪江水电站,为当地提供了大量的清洁能源。

3. 楠溪江流域的旅游资源也非常丰富,吸引了大量游客前来观

光旅游。

主要景点有楠溪江瀑布群、九龙湖风景区和横濑村等。

总结:楠溪江作为宁德市重要的自然资源之一,具有重要的生态、经济和旅游价值。

然而,随着工农业和城市化的不断发展,楠溪江面临着一些环境污染和生态破坏的问题,需要加强保护措施,确保楠溪江的可持续发展。

对楠溪江的案例分析历史文化学院唐诗1041064139引言:中国是世界上旅游资源最多的国家之一。

楠溪江国家重点风景名胜区,地处浙江,相对于自然资源更丰富的四川,西藏等有着对沿海客源省区有着重要的意义。

本文通过大量关于楠溪江的官方政策,规划研究和新闻报道等资料来源,对之在市场营销、信息管理、安全管理和商业业态四个方面进行了简单的评价,做出了简单的建议。

通过对楠溪江在宏观策略和部分微观措施的分析,可以对楠溪江的过往,现状以及未来的发展有简单的了解和估测。

关键词:楠溪江市场营销信息管理安全管理商业业态正文:楠溪江是国家4A级风景名胜区,位于浙江省东南部温州市的永嘉县境内,南距温州23公里,东与雁荡山风景名胜区相连,西与仙都风景名胜区毗邻,北与仙居风景名胜区相依,总面积达625平方公里,划分为七大景区:楠溪江及沿江农村文化景区(简称楠溪江岩头中心景区)、大若岩景区、石桅岩景区、北坑景区、水岩景区、陡门景区、四海山景区,七大景区总计有800多处景点。

楠溪江以“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”的独有特色而闻名遐迩,是我国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区,被誉为“中国山水画摇篮”。

1999年开始营业,夏季为旺季,各景点分别收取10到50元不等门票。

需要提前预定住宿。

景区的吃、住、行、游、购、娱接待体系基本建立完善。

景区美食都是家常制作,菜品丰富,以“野味”,“土家菜”著称;住宿床位已有一千多,价位20元/床,到200/晚不等;温州交通发达,以公路客运班线为主,每天有一千多条,兼备飞机以及轮船长运;有多种旅游线路;购物以岩头中心景区的丽水街为主,售各种土特产和手工艺品;娱乐以泛舟,漂流为主,兼有跑马等项目。

2006年,楠溪江景区接待游客93.9万人次,同比增长21.1%,实现效益5.19亿元,同比增长14.6%,景区门票收入719万,同比增长14.7%。

2011年1-7月,永嘉县累计接待游客123.31万人次,同比增长30.15%,旅游总收入9.1亿元,同比增长30.13%。

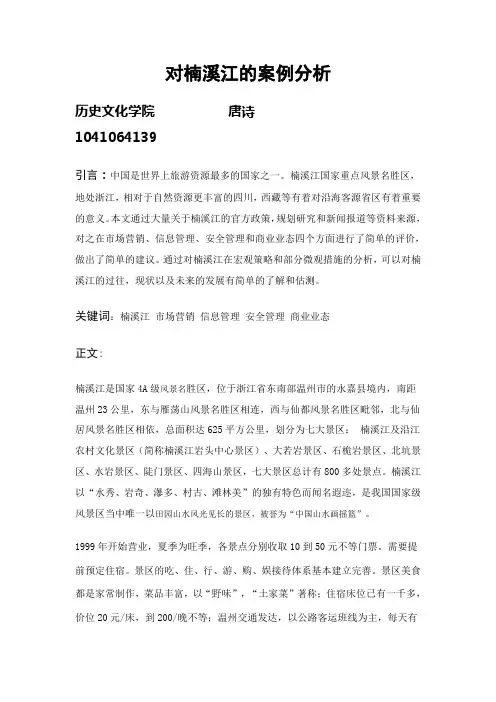

楠溪江,国家AAAA级景区,素有“天下第一水”之称,位于浙江省温州市北部的永嘉县境内,南距温州市区26公里,东与雁荡山毗邻,西接缙云仙都,北与仙居景区接壤。

景区面积达625平方公里,被誉为“中国山水画摇篮”。

楠溪江水含沙量低,水质呈中性,符合国家一级水标准,被专家们誉为"天下第一水"。

楠溪江水清澈见底,游鱼碎石,历历在目。

日间泛舟坐筏漂游江上,远眺青山,近看滩林,俯赏江水,溪光山色令人心旷神怡;夜间游江,渔火点点,渔舟晚唱,江风柔拂,尽抒幽情逸致。

到过此地的游客也无不为那清澈入心的江水缭绕情怀,她宛转百里,比丽江有过之而无不足。

沐浴过楠溪江上游的叠叠飞瀑,再架筏向下游漂流,两岸峰岩秀险,翠色万千。

如逢云雾过岚,迷茫江面,则其姿色更是无穷变幻。

楠溪江以“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”的独有特色而闻名遐迩,是中国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区。

它至今遗存着新石器时代的文化遗址,唐宋元明清时的古塔、桥梁、路亭、牌楼和古战场,并保存着以“七星八斗”和“文房四宝”以及阴阳风水构思而建筑的古村落;且留存着大批完整的百家姓宗谱、族谱等。

在楠溪江,山水文化与古村文化的高度结合,耕读文化与宗族文化的相互交融,人类生活与自然环境无限默契,它犹如一件巨大的艺术瑰宝,天生丽质,至真至美……楠溪江划分为七大景区:即楠溪江及沿江农村文化景区(简称楠溪江岩头中心景区)、大若岩景区、石桅岩景区、北坑景区、水岩景区、陡门景区、四海山景区,七大景区总计有800多处景点,主要景点有:l龙河古渡,百丈瀑,石门台,芙蓉三崖,藤溪潭瀑,十二峰,陶公洞,崖下库,石桅岩,苍坡村,芙蓉古村,狮子岩,太平岩、崖下库、丽水古街等。

悠悠三百里楠溪江融天然风光与人文景观于一体,以水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美而名闻遐迩,是我国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区。

水秀楠溪江为树状水系想,水量丰富,常年不枯。

主干河谷宽阔,却又有收放。

乡土文化传承视角下川南传统聚落景观设计研究川南传统聚落是中国传统乡土文化的重要组成部分,其独特的景观设计和建筑风格是川南地区乡土文化传承的重要载体。

本研究旨在从乡土文化传承的视角出发,探讨川南传统聚落景观设计的特点、现状及其对乡土文化传承的意义。

一、川南传统聚落景观设计特点1.层次分明的建筑群落:川南传统聚落的建筑群落往往由多个建筑群组成,形成层次分明的布局。

主要建筑、次要建筑和附属建筑之间相互关联、形成有机整体,体现出传统聚落的整体性和宜居性。

2.硬质景观与软质景观的结合:川南传统聚落的景观设计注重将硬质景观(如建筑、道路、墙体等)与软质景观(如绿化、园林、水体等)相结合,使整个聚落更具动态与生命力。

3.自然材料的运用:川南传统聚落的建筑材料主要以木、石、砖等天然材料为主,体现了与自然的和谐共生,同时也注重保护环境和可持续发展。

4.祭祀活动的场所:川南传统聚落常常设有祭祀活动的场所,如祠堂、庙宇等,这些场所不仅是文化信仰的象征,也是乡土文化传承的重要载体。

二、川南传统聚落景观设计现状目前,随着城市化的进程,川南传统聚落景观逐渐面临破坏和消失的风险。

一方面,现代化的建筑风格和规划理念对传统聚落产生了冲击,大量传统建筑被拆除或改造。

另一方面,农村人口的外流和老龄化问题,也导致传统聚落的人口减少,发展和保护的需求产生了矛盾。

三、川南传统聚落景观设计对乡土文化传承的意义1.保护川南传统乡土文化:川南传统聚落景观设计是保护传统乡土文化的重要手段之一、通过保留传统的建筑风格、景观元素和生活方式,传统聚落景观设计可以将乡土文化代代相传。

2.增强历史记忆和地方认同感:川南传统聚落景观设计可以增强居民和游客对乡土文化的历史记忆和地方认同感。

传统建筑、祭祀场所等景观元素的存在,能够勾起人们对历史的思索和对传统的尊重。

3.促进乡村旅游和经济发展:川南传统聚落景观设计的保护和开发,可以促进乡村旅游和经济发展。

传统聚落的独特风貌和文化内涵吸引了越来越多的游客,进而带动了当地旅游业和相关产业的繁荣。

楠溪江简介国家重点风景名胜区楠溪江位于浙江省南部的永嘉县境内,与雁荡山风景区相毗邻,南距温州市区23公里。

景区总面积625平方公里,分为七大景区,计800多个景点。

以水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美而名闻遐迩,是我国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区。

2002年被国家旅游局评为国家4A级旅游区。

楠溪江主流长139.8公里,有36湾72滩。

河流柔曲摆荡,缓急有度,江水清澈见底,纯静柔和,水底卵石光洁平滑,色彩斑斓。

泛舟漂游江上,近观郁郁滩林,远眺绵绵群山,俯视澄碧江水,令人心旷神怡。

楠溪江流域特质的山岩中出现峰笔立、崖如削、洞悬壁的奇异景观,与柔美的楠溪江水景形成强烈对照,极具刚性之美。

较为突出有三面环溪、一峰拔地而起的石桅岩,有姿态各异、参差笔立的十二峰,有四面绝壁、观天如井的崖下库,以及诸如陶公洞、鹤巢洞、天柱峰、棒槌岩之类的奇峰异石,数不胜数。

楠溪江流域山体的断裂构造使各支流形成山崖险峻、峡谷深切的复杂地形,产生了多姿多彩的瀑布。

其中有高达124米的百丈瀑,有连续如梯的三级瀑、七级瀑,有形同莲花的莲花瀑,有声如锣鼓的击鼓瀑和打锣瀑,有藏而不露的含羞瀑,有飞珠溅玉、阳光下彩虹映碧瀑的横虹瀑,还有在2公里内的溪谷中出现形态各异的九叠飞流。

奇峰峭壁,飞瀑碧潭,构成了层次丰富、动静有致的独特景观。

楠溪江流域文化特色鲜明,文化积淀深厚。

早在5000年前的新石器时代,瓯越先民就已在此繁衍生息,并造就了瓯越文化,至今仍保留着新石器时期的文化遗址及宋、明、清的古塔、古桥、古亭、古牌楼等名胜古迹。

楠溪江沿岸的古村落、古建筑,选址讲究,规划严谨,风格古朴,与自然环境和谐相融,是中国四大民居之一。

较为突出的有岩头、枫林、苍坡、芙蓉、花坦等村,均为浙江省历史文化保护区。

神奇的楠溪江山水造就了无数的杰出人物和灿烂文化。

从唐朝至清朝,永嘉一共有过604位进士。

两宋时期,曾经出现辉煌的“永嘉学派”、“永嘉四灵”,在中国文化史上有着显著的地位。

水利开发影响下雷州滨海洋田区传统聚落景观特征研究潘莹;范佳伟;施瑛

【期刊名称】《新建筑》

【年(卷),期】2024()2

【摘要】被誉为“广东第三大水利枢纽”的雷州滨海洋田区,经过历代水利开发与围海造田,建成了集防洪、防潮和灌溉于一体的综合水利体系,并在此基础上孕育出独特的传统聚落景观。

以水利开发为视角切入,从时空上对滨海洋田区的水利发展历程和水利系统结构进行梳理,将其分为三大发展阶段和四大功能结构单元;进一步从宏观聚落空间分布、中观聚落景观格局和微观居住地景观特征进行多层级分析;最后从“人-地-海”互动关系揭示了滨海洋田区传统聚落景观的形成机制,为区域内传统聚落的保护和发展提供理论借鉴。

【总页数】6页(P40-45)

【作者】潘莹;范佳伟;施瑛

【作者单位】华南理工大学建筑学院;华南理工大学建筑学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU984.183

【相关文献】

1.县域尺度下交通对乡村聚落景观格局的影响研究——以宿州市埇桥区为例

2.基于水环境的嘉湖湖荡区传统聚落景观格局特征研究

3.地理民族双重影响下的渝东

南传统聚落景观特征研究4.水利营建引导下莆田平原传统聚落景观特征与形成机制5.旅游开发影响下景观特征变化研究——以芦芽山自然保护区为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关于楠溪江风景名胜区规划问题的分析摘要: 随着我国文明社会的建设的不断加强,风景名胜区保护与开发是当前倍受社会关注的热点问题之一。

现阶段,由于规划体制不完善、实施管理力度不够,导致风景区土地的无序利用和对风景资源的极大破坏。

因此,从规划角度采用积极的方式探索并解决此类问题已成为当务之急。

本文笔者结合楠溪江风景名胜区的规划特色和方法进行论述,以下结论可供参考!关键词:城市规划;镇域;规划;问题分析一、楠溪江风景名胜区规划背景楠溪江风景名胜区以“水美、岩奇、瀑多、林秀、村古”为特色,尤其是以古村落为代表的人文风景资源以其稀缺性和完整性而达到世界级的价值水平,新建诸永高速公路、41省道改线使交通条件极大改善,可以使该风景区与浙江、福建、江西的旅游景区形成旅游网络,且由于该风景区与周围风景区的景观资源存在差别,完全可以互补发展,形成特色,使旅游业成为镇域支柱产业。

随着全球化进程进一步推进以及后工业化时代的到来,旅游业必将是未来最具有发展潜力的产业之一。

该风景区以“温州”模式闻名全球的温州经济,在创造中国私营经济奇迹的同时,也催生了一大批著名品牌,正如历史上耕读文化和宗族文化自然地从楠溪江这片灵秀山水间滋生出来一样,温州就是这些著名品牌的宗系之源。

岩头枫林二镇与温州市区咫尺之遥,文化同宗,习性相近,温州品牌走向世界的同时,楠溪江的名声也悄然走出国门,抓住时机,将宣传温州品牌和发展楠溪江旅游有机结合,必将使二者都有质的飞跃。

镇域现状特征:1、自然及人文景观资源丰富,耕地量少,建设用地后备资源不足两镇生态环境良好,自然山水景观资源及野生动植物资源丰富,人文景观资源分布密集,保存完好。

但是耕地量少,建设用地后备资源严重不足,并且少数山区存在地质灾害隐患,水土流失也较严重。

2、区位条件好,交通条件将有根本改善两镇位于楠溪江风景区核心地区,经雁楠公路与雁荡山景区联系便捷,诸永高速公路通车及41省道拓宽改建后,将与温州市有便捷联系,并以温州市为门户,与全国乃至世界联系。

雁荡山国家级风景名胜区资源评价报告第一章雁荡山地理调查一、雁荡山地区地理概况雁荡山主要位于中国浙江省温州市乐清市境内,见图2-1,部分位于永嘉县及温岭市,距杭州300千米。

雁荡山系绵延数百公里,按地理位置不同分为北雁荡山、中雁荡山、南雁荡山、西雁荡山(泽雅)、东雁荡山(洞头半屏山),通常所说的雁荡山风景区主要是指乐清市境内的北雁荡山。

二、雁荡山地区地质调查在中生代时期,亚洲大陆板块受太平洋板块低角度斜向俯冲、碰撞,形成了大陆边缘巨型火山(岩)带。

由于火山爆发形成一系列的火山碎屑流、熔结凝灰岩和石英正长岩等,经过1亿多年的地壳抬升和剥蚀,形成雁荡山火山。

雁荡山是白垩纪时期最具完整性、典型性的复活型破火山,其形成过程比较复杂,主要经历了以下几个过程:①火山爆发大量岩浆排出;②岩浆房中出现腾空而塌陷,称之为破火山阶段;③火山再次复活,一般喷溢熔岩或成为岩穹,称之为破火山复活阶段。

雁荡山先后经历了四期喷发,形成由下而上四个岩石地层单元。

火山喷发后又有岩浆侵入,构成一个侵入岩单元,这使得雁荡山具有环形和放射状火山的典型构造,火山岩类型较齐全,岩石以流纹质火山碎屑岩和熔岩为主,可据岩性自下而上划分为四个岩石地层单元(K1y1、K1y2、K1y3、K1y4),其中第一岩石地层单元(K1y1)为低硅流纹质熔结凝灰岩,厚度688米,总体上呈环状分布于雁荡山破火山外缘带;第二岩石地层单元(K1y2)为岩浆平静溢流形成的巨厚层流纹岩,构成了雁荡山的主要景点,厚度大于600米,分布于火山外环,局部有浸出相流纹岩穹;第三岩石地层单元(K1y3)为凝灰岩、熔结凝灰岩并夹有流纹岩,厚度380米,分布局限于火山内环;第四岩石地层单元(K1y4)主要为流纹质熔结凝灰岩,局部见凝灰熔岩,厚度297米,主要分布于火山内环,后期岩浆沿原主要喷发通道侵入,构成中央侵入体(Ky)石英正长斑岩,雁荡山破火山的外围地层有磨石山群高坞组(K1g)、西山头组(K1x)的火山岩K以及永康群馆头组(K1gt)和朝川组(K1cc)火山—沉积岩系,这四个岩石地层单元的岩相柱状图见附图1,并且这四个岩石地层单元依次呈层圈状环形叠置,层次清楚,完整地显示了雁荡山破火山的形成演化历史。

耕读文化,楠溪江的千年“文脉”在绵延核心提示:水秀、崖奇、瀑多、滩林美是楠溪山水的自然景观,这良好的田园山水奠定了耕读生活的基础,楠溪江的古村落进一步展现了耕读文化的传统和千百年形成的“文脉”,这是人与自然和谐相处的典范,也是一种文化观念和民俗风情的产物。

近日,记者来到岩头镇芙蓉、苍坡等古村落,深入了解我县从古至今盛行不衰的耕读文化及其所展示的魅力。

水秀、崖奇、瀑多、滩林美是楠溪山水的自然景观,这良好的田园山水奠定了耕读生活的基础,楠溪江的古村落进一步展现了耕读文化的传统和千百年形成的“文脉”,这是人与自然和谐相处的典范,也是一种文化观念和民俗风情的产物。

近日,记者来到岩头镇芙蓉、苍坡等古村落,深入了解我县从古至今盛行不衰的耕读文化及其所展示的魅力。

古村建筑,耕读文化的根基耕读文化表达的是特定时代、特定阶层的生活理想,其产生有着特定的社会历史条件。

晋、宋中国历史上两次人口大迁徙、江南地区逐步得到开发、南宋建都杭州倡导“耕读”、理学兴盛、提倡修身养性等,终使耕读文化走向成熟。

然而,悠悠三百里楠溪江更有着独特的地理环境条件,成为中原士族迁居耕读之地。

目前,我县楠溪江流域散布着二百多个单姓的血缘村落,其中有三十多个为古村落,主要分布在楠溪江的中游和上游地区,有的建于晚唐,有的建于北宋、南宋,有的建于元代,这些古村落的形成,展现的是我县耕读文化的根基所在。

现存的苍坡村是南宋淳熙五年(1178年)建造的,至今有八百多年的历史,历经千年的风雨沧桑,却仍保留有宋代的寨墙、路道、住宅、亭榭、祠庙、水池以及古柏。

苍坡以“文房四宝”进行布局:针对村右的笔架山,铺砖石长街为“笔”,凿5米长的条石为“墨”,辟东西两方池为“砚”,垒卵石成方形的村墙,使村庄像一张铺开的“纸”,在村落布局上蕴藏着浓郁的楠溪耕读文化思想。

芙蓉古村的建筑则以“七星八斗”布局设计,象征性强、寓意深刻,主街称为“笔街”,东西两池命名为“砚池”,池边、街边放置大石条,是为“墨锭”,而方方正正的村落则如一张写满字的纸,使村落洋溢着一股浓郁的书卷气。

316城市 环境 设计 学术 143 | 06 | 2023摘要:本文基于2018年江苏省启动的“新型农村社区”建设项目,以江苏盐城穆沟新村设计实践为例,探索里下河地区水乡新聚落文脉、地脉传承的设计方法,展开对水乡地貌和聚落形态之间相互关联和影响的探讨,打破乡村新民居常见的机械化的行列式布局。

研究从地景、聚落、风貌三个尺度逐步展开,从“水-田-村”相生的湖荡地貌特征、水网组团状的聚落肌理、水乡民居的风貌特征三个角度对穆沟老村的地貌和风貌特征进行分析,并应用于新村的建设。

新村的设计实践是谨慎介入自然的改造,通过最少的改变,最大限度地保护原始地貌,实现对水文地理环境的尊重、村庄地域性特征的表达、村民归属感的传递、当地生活习惯的延续,为水乡地区广大农村新乡村聚落的建设做出了有意义的尝试。

Abstract: This paper is based on the "New Rural Community" construction project that Jiangsu Province launched in 2020. It uses the new rural community in Mugou Village, Yancheng City, as an example, explores the design method of the new village inheriting the culture and leylines of the Lixiahe Area, and discusses the correlation and influence between the waterside village geographical features and settlement form, abandoning the mechanical layout of the general rural resettlement. The research proceeds with three scales: the landscape, settlement texture, and village features. It then analyzes the geomorphological features and village features from the lakeside geographical features of the "water-field-village," the settlements cluster in the water network in the Lixiahe Area, and the village features along the water's edge that are used in the new village's construction. The new rural community takes careful steps to modify nature while minimizing change and maximizing the protection of the original geographical features, realizing respect for the original hydrological and geographical environment along the lake texture, expressing the village's regional characteristics, transmitting the villagers' sense of belonging, and continuing local living customs, which has made a significant effort at the design practice of a vast rural new residence in the waterside village area.关键词:穆沟新居;水乡聚落;新型农村社区;设计实践Keywords: Mugou new residence, waterside village, new rural community, design practice 方茗周凌*胡任元李晓云FANG MingZHOU Ling*HU RenyuanLI Xiaoyun 文章编号: 1672-9080(2023)10-0316-05DOI : 10.19974/ 21-1508/T U.2023.10.0316 中图分类号:TU 241.4文献标志码:A收稿日期: 2023-02-06修回日期: 2023-08-03The New Rural Settlement that Continues the Characteristics of the Waterside Village Geographical Features of Lixiahe Area—A Case Study of Yancheng Mugou New Rural Community延续里下河水乡地貌特征的新乡村聚落―以盐城穆沟村新型社区为例1 里下河湖荡水乡——“水-田-村”相生的聚落形态里下河平原为江苏省沿海江滩湖洼平原内的一片凹陷洼地,其北至苏北灌溉总渠,南至通扬运河,东抵串场河,西侧以里运河为界[1],涉及扬州、泰州、南通、淮安、盐城五座城市。

传统村落景观保护与开发研究作者:赵学爽韩金江李芷欣贺林来源:《绿色科技》2017年第15期摘要:以广西的溶流古村为例,调查了当地自然环境和人文历史的发展情况,并结合村落实际情况给出了规划开发方案,最后结合实际提出了古村落保护开发建议,希望可以在古村落历史文化传承与旅游开发方面对学者有所裨益。

关键词:古村落;保护;旅游开发中图分类号:TU984.2文献标识码:A 文章编号:16749944(2017)150013031 区位分析溶流古村位于广西区灵川县北部,距桂林市30 km,该村有丰富的自然资源、人文资源和古村资源,村域内有一条甘棠江流经,神岭瀑布群及神岭映山红在桂林市有相当高的知名度。

历史文化方面,灵川属楚文化圈。

因位于楚尾越头之地,传统的中原文化和现代文化在此相融相激;建县历史悠久,且毗邻历史文化名城桂林,长久以来形成了灵川地方文化特色。

唐朝末年,傩舞传入县境。

清代,彩调、桂剧深入各乡村,成为桂东北彩调、桂剧之乡。

桂林渔鼓、零零落等成为民间重要的曲艺音乐。

舞龙、舞狮等活动,屡禁屡兴。

民国初期,各种桂剧、彩调等业余团体纷纷成立。

据相关调查数据显示,广西目前大约有18万个自然村,传统的古村落仅存277个,而且正呈现逐年递减的趋势[1]。

随着经济的发展文化的进步人们越来越意识到传承传统村落的历史文化和生态环境保护的重要性。

2014年中央城镇化工作会议明确指出“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”,“保留村庄原始风貌,慎砍树、不填湖、少拆房,尽可能在原有村庄形态上改善居民生活条件”[2]。

2 溶流古村现状调查小组经过实地调查发现存在以下4个问题:第一,交通条件较差。

村落交通状况比较差,通向古村落的主干道是泥土地,进入到村落里面则是一块块的青砖地,尤其是在桂林回南天的自然条件下,村落的地面比较湿滑泥泞;第二,古建筑破坏较为严重。

在村落里保留着具有历史意义的古树,但是村落内部的建筑已经受到一定程度的破坏,在走访的途中发现村落的很多建筑因为年久失修已经倒塌,有的房屋只剩下一面墙,村民自建房缺乏规划,已经严重破坏古村落整体的历史氛围;第三,经济条件、卫生环境较差。

结合乡土地理案例提高高中地理教学效果作者:黄汉阳,林少丽来源:《教育教学论坛》2012年第45期摘要:乡土地理,了解和学习的是学生身边的自然环境和人文环境,学生对这样的学习内容是熟悉的,也是有兴趣的,但教师却必须做到精选典型案例,才能达到预期的教学效果。

本文试图通过在课堂和课外等方面,针对乡土资源与高中地理教学整合的合理途径,谈几点自己的想法。

关键词:课程资源;乡土地理;开发中图分类号:G632.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2012)12-0086-02一、课堂展示,合作探究新课程强调把学生学习过程中的发现、探究、合作等活动凸显出来。

乡土案例因其鲜活、熟悉、综合的特点,恰是实现学生学习方式转变的首选载体。

虽然素材丰富多样,但必须经过加工处理后才能呈现。

1.案例展示。

韩江之旅——自然地理环境的整体性。

设置情景:由学生课前准备,把拍摄的韩江照片给大家欣赏并简述韩江的自然景观。

(将学生置于发现探索者的位置,结合图片给学生视觉冲击,增强学习兴趣。

又为接下来的学习做好准备。

)提出问题:①描述该区域植被、河流、气候、土壤等自然要素的特征。

②尝试解释各要素之间的联系。

学生讨论的要点:①正确表述自然地理特征,如植被类型、河流水系水文特征、气候类型与特点以及土壤类型等。

②举例说出各要素相互影响、相互作用,例如气候湿润,所以河流水量大、植被茂盛等。

发现问题、分析问题:一些学生在实践中发现韩江下游环境遭到破坏的问题,拍成照片,并带回了一些土壤样本。

教师提供文字材料。

材料:韩江属粤东地区的战略性重要水源地,地处粤东多雨中心(属亚热带湿润性季风气候,年均降水量在1500毫米以上),上中游所流经的福建省龙岩市、漳州市,广东省河源市、梅州市、潮州市等地区,山区面积大,溪流陡,现有河道泄洪能力仍然不足……韩江流域水资源、水力资源亦丰富,但天然径流丰枯不均,制约了本区域的工农业生产……上中游修建水电站之后,发现下游水量减少,水质恶化,生物多样性遭受到了破坏……提出问题:a.面对“韩江的尴尬”,该怎么保护韩江的美丽又合理开发水资源?b.利用所学的化学知识对土壤成分进行粗略测定。

《学习与探究——聚落发展与景观变化》导学案《进修与探究——聚落发展与景观变化》导学案导学目标:1. 了解聚落发展的历史背景和影响因素;2. 掌握聚落景观变化的特点和规律;3. 能够分析聚落发展与景观变化之间的干系;4. 提高对城市规划和景观设计的认识和理解。

导学内容:1. 聚落发展的观点和特点;2. 聚落景观变化的原因和影响;3. 聚落发展与景观变化的干系;4. 城市规划和景观设计的基本原则。

导学步骤:第一步:导入请同砚们观看一段关于聚落发展与景观变化的视频,并思考以下问题:1. 什么是聚落发展?2. 聚落景观变化的原因有哪些?3. 聚落发展与景观变化之间有何关系?4. 为什么城市规划和景观设计很重要?第二步:知识讲解1. 聚落发展是指人类在特定地域内形成的居住点,随着人口增长和社会发展,聚落会发生变化,包括规模扩大、结构变化等。

2. 聚落景观变化的原因包括人口增长、经济发展、社会变迁等多方面因素的影响,导致聚落的形态、功能和结构发生变化。

3. 聚落发展与景观变化密切相关,聚落的发展决定了景观的变化,而景观的变化又反映了聚落的发展历程。

4. 城市规划和景观设计是为了珍爱和改善城市环境,提高人们的生活质量,需要遵循一定的原则和规范。

第三步:案例分析请同砚们选择一个他们所熟悉的聚落,分析其发展历程和景观变化,包括原因、影响和解决办法,并结合城市规划和景观设计的原则进行讨论。

第四步:讨论总结让同砚们分享自己的分析和观点,进行讨论和总结,思考以下问题:1. 你认为什么是一个理想的聚落?2. 如何平衡聚落发展和景观珍爱之间的干系?3. 城市规划和景观设计对聚落发展有何重要性?4. 你对未来聚落发展和景观变化有何等候?第五步:作业安置请同砚们根据案例分析和讨论总结的内容,撰写一篇关于聚落发展与景观变化的小论文,并提交到班级网盘中,以便老师进行评阅。

导学案评判:通过本次导学活动,同砚们能够深入了解聚落发展与景观变化的相关知识,提高对城市规划和景观设计的认识和理解,培养他们的分析和解决问题的能力,同时也增进了同砚们的合作和交流能力。

我国传统聚落模式思索传统聚落是人类集体智慧的结晶,其间经历了漫长和复杂的蜕变过程,得以形成独特的地域文化与聚落景观,不仅充分展示出人与自然和谐共处的生产和生活方式,还为人类提供了一个与城市生活截然不同的生活空间,其内敛、朴实、人性化的特征,均是当代城镇缺失和需要吸收借鉴的地方。

1传统聚落特征分析自然生态特征尊重自然,因地制宜。

传统聚落擅长利用地形、地物,故而聚落多因地制宜,空间布局不拘形式,格局自由,由此成就了顺应山势的山地城镇、临水跨溪的沿江城镇,这一独特的聚落景观。

石柱西沱就是山地城镇的典型代表,整个城镇顺应山势,从江边垂直向上攀岩,建筑亦沿千步云梯爬沿而建,整个城镇契合地形高低起伏,与自然完美结合。

契合环境,彰显人性。

传统聚落十分重视对周边自然环境的保护和利用,借助聚落选址、空间布局、建筑形制以及建筑材料等与地方环境紧密衔接,求得和谐统一。

如我国南方地区建筑普遍小巧宜人、姿态轻盈,屋檐出挑深远,不仅适应了多雨、炎热的气候特点,也与南方人细腻、内敛的个性特征相得益彰,展示出聚落人性化的特点。

效法自然,浑然天成。

传统聚落在长期历史发展的过程中形成“靠山吃山,靠水吃水”的传统习俗,故而聚落多就地取材,巧用自然。

如西南山区,盛产石材、木材等资源,故而城镇多以干阑式木结构和羌族石砌建筑群为主;闽西、闽南等地,由于采石用土较为方便,于是呈现出大批方形或圆形的土楼建筑群。

由于受资源条件的制约,各地表现出不同的地域风格,但均与自然环境紧密衔接,表现出与自然的完美结合,大有“宛若天生、浑然天成”之感。

路即轴线,尺度宜人。

我国地域辽阔,地形复杂多变,城镇布局契合地形、地貌多采取曲轴线处理的手法,即不强求一律,不和自然争强弱,街道随地势随弯就弯,遇转则转,成为城镇发展的主要轴线,城镇亦沿道路两侧展开布局;城镇规模也由于受地形、交通方式、生产活动、土地供给能力和农业耕作半径等因素制约,规模相对较小,故而聚落尺度宜人,空间环境亲切、舒适。