中国传统聚落景观区划及景观基因识别要素研究

- 格式:pdf

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:11

中国传统聚落空间层次结构解析导言中国作为一个历史悠久的国家,拥有丰富多样的传统聚落。

传统聚落是中国传统文化的重要组成部分,它们代表了中国古代人居环境的进步历程,深刻影响了中国人的生活方式和价值观念。

本文将从空间层次结构的角度对中国传统聚落进行解析,探讨其特点和演变过程,以期加深对中国传统聚落的理解。

一、聚落的定义和分类传统聚落是指人们为了满足生产、生活和社交需求,相对集中地聚居在一起的地区。

依据聚落的性质和功能,可以将传统聚落分为农业聚落、工业聚落、商业聚落等。

本文主要关注农业聚落,因为农业聚落在中国传统聚落中占据了重要塞位。

二、中国传统聚落的空间层次结构中国传统聚落的空间层次结构包括三个层次:整体布局、建筑群落和单元空间。

这三个层次互相关联,共同构成了传统聚落空间的特点。

1. 整体布局传统聚落的整体布局是指聚落的总体规划和空间组织方式。

中国传统聚落的整体布局通常具有以下特点:(1)紧凑布局:传统聚落基本上是呈现出“三合一”布局,即乡村、田地和水系的紧密结合。

这种紧凑的布局有利于农业生产和社会沟通,也能够更好地利用土地资源。

(2)中轴线布局:浩繁中国传统聚落都接受了中轴线布局,即乡村的中心轴线上有主要的建筑和道路。

这种布局体现了中国传统文化中“天人合一”和中庸之道的思想。

(3)环境适应性:传统聚落通常会思量地理环境和自然条件来规划布局,以适应当地的气候、地形和丰水状况。

依据不同地域的特点,聚落的布局也有所不同。

2. 建筑群落建筑群落是指传统聚落中由许多建筑物组成的聚居区域。

中国传统聚落的建筑群落具有以下特点:(1)建筑形式多样性:中国传统聚落的建筑形式多样,既有木结构的传统民居,也有砖石结构的府邸和寺庙。

建筑形式的多样性反映了中国传统聚落的地域特点和文化传统。

(2)分层建筑布局:传统聚落的建筑群落通常接受分层建筑布局,即将建筑物分为不同的层次,从而形成层次分明、错落有致的空间结构。

(3)公共空间的重视:中国传统聚落分外重视公共空间的设置和利用。

中国传统村落空间形态研究综述1. 引言1.1 研究背景中国传统村落空间形态是中国古代文化的重要遗产,具有丰富的历史、文化和艺术价值。

随着城市化进程的加快和现代化建设的推进,许多传统村落面临着消亡或严重破坏的危险。

对中国传统村落空间形态进行研究具有重要意义。

传统村落空间形态既包括建筑物的布局、形状和结构,也包括村落的整体布局和相关的地理环境。

这些空间形态不仅反映了古代中国人民的生存方式、文化传统和审美观念,还体现了中国传统社会的生产关系和人际关系。

通过对传统村落空间形态的研究,可以深入了解中国传统文化的内涵和价值观念,有助于保护和传承传统文化。

研究传统村落空间形态还可以为现代城市规划和建设提供借鉴和启示,促进城乡发展的协调和可持续。

对中国传统村落空间形态进行深入研究具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨中国传统村落空间形态的特点和特色,探索其形成原因以及影响因素。

通过研究,我们希望能够更好地理解传统村落的空间布局和规划,为今后的保护和传承工作提供理论支持和参考。

我们也希望通过分析传统村落的空间形态,揭示其中所蕴含的文化内涵和历史价值,弘扬中华民族传统文化,推动乡村振兴。

通过本研究,我们将能够更好地认识和理解中国传统村落空间形态的独特之处,为未来的相关研究和实践工作提供参考和借鉴。

1.3 研究意义中国传统村落空间形态研究的意义在于探讨和理解传统村落空间布局和建筑形态的规律和特点,促进对传统文化和历史的保护与传承。

传统村落空间形态反映了古代社会的生产、生活、文化等方面的特点,具有丰富的历史和文化内涵。

通过对传统村落空间形态的研究,可以帮助人们深入了解中国传统文化的底蕴和历史演变过程,拓展文化视野,弘扬中华优秀传统文化。

中国传统村落空间形态研究也具有重要的现实意义。

随着城市化进程的不断加快,传统村落逐渐被现代化的城市规划所取代,传统空间形态面临消失和破坏的威胁。

通过对传统村落空间形态的研究,可以为相关部门提供保护和传承的依据和参考,促进传统村落的可持续发展和继承。

中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究一、引言中国作为一个悠久历史文明的国家,拥有丰富的传统聚落景观遗产。

传统聚落景观是中国古代农耕文明的重要组成部分,它展现了中国人民的智慧和勤劳,也承载着他们的文化传承和社会经济发展的历程。

随着现代城市化的进程,越来越多的传统聚落景观面临着消失和破坏的威胁。

因此,构建中国传统聚落景观基因图谱并进行应用研究,对于保护和传承中国传统文化具有重要意义。

二、中国传统聚落景观的特点中国传统聚落景观的特点主要体现在以下几个方面:1. 土地利用的合理性:传统聚落景观往往在选址时会充分考虑到地理环境和自然资源,因此可以最大限度地利用土地,提高农田和居民用地的效率。

2. 文化传承的丰富性:传统聚落景观中融入了丰富的传统文化元素,包括建筑风格、宗教信仰、民俗风情等,这些元素广泛传承于民间,并且成为社会共识和认同的标志。

3. 社会互动的紧密性:传统聚落景观往往以人为核心,它们的布局和设计反映了社会关系的发展和演变,体现了人与人之间的互动和交流。

4. 空间形式的多样性:中国传统聚落景观具有多样性,在不同地区和不同历史时期呈现出各具特色的空间形式,包括方形、弯曲形、圆形等。

5. 生态环境的保护性:中国传统聚落景观通常与周围的自然环境相辅相成,既能够满足人们的生态需求,又能够实现可持续发展。

三、构建中国传统聚落景观基因图谱的方法构建中国传统聚落景观基因图谱是一项复杂的任务,需要结合历史文献、考古发现、地理信息系统等多种信息来进行研究。

具体方法如下:1. 确定研究范围:首先需要确定研究的地理范围和时间范围,以便有针对性地收集相关资料。

2. 收集相关资料:通过研究历史文献、考古遗址等资料,收集传统聚落景观的有关信息,包括布局形式、建筑风格、与社会活动相关的元素等。

3. 建立数据库:将收集到的相关信息进行整理归纳,并建立起数据库,用于后续的数据分析和研究。

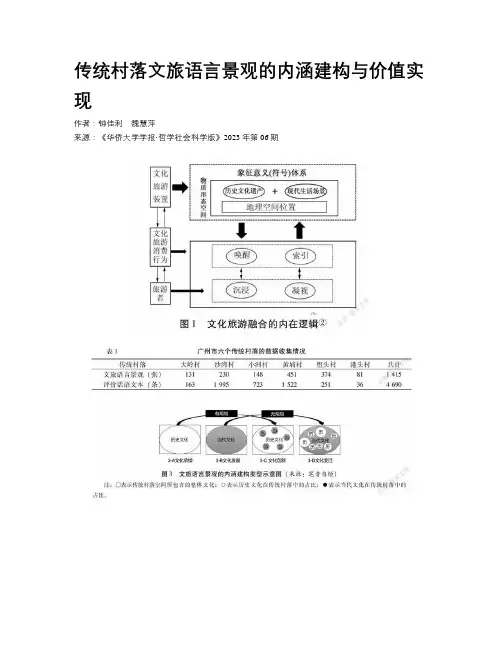

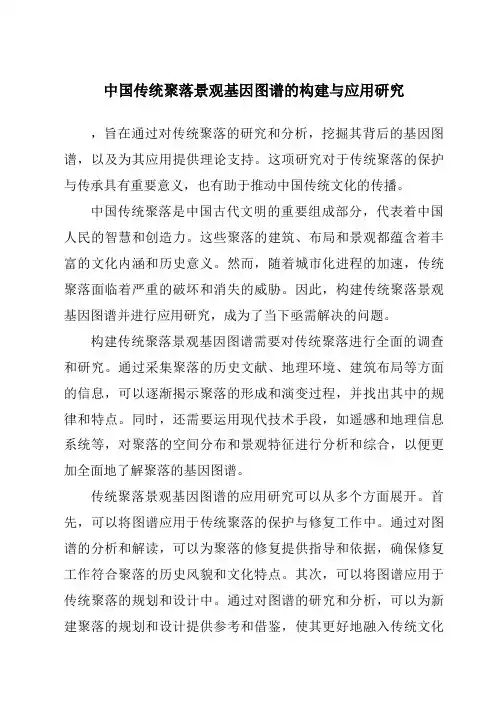

传统村落文旅语言景观的内涵建构与价值实现作者:钟佳利魏慧萍来源:《华侨大学学报·哲学社会科学版》2023年第06期摘要:文旅融合导向注入传统村落建设,旨在承续村落历史人文生态,实现文旅產业互勉互利格局,为乡村可持续发展议题提供先行示范。

从文旅融合内在逻辑出发,以广州市六个典型传统村落为观察对象,通过解释性序列混合研究方法,挖掘语言景观的时间元素特质,探究其如何参与和观照传统村落文旅语言景观的内涵建构与价值实现。

研究发现:1)传统村落文旅语言景观蕴涵历史、怀旧和当代文化时间元素三种类型,其中怀旧文化时间元素的呈现方式多元复杂;2)三者在同一空间建构出四种内涵样式,即文化承续、文化发展、文化创新与文化变迁; 3)文旅收入和消费者文旅体验对应着传统村落文旅语言景观的经济价值和文化价值实现,不同时间元素在景观中的重新组合使得此类文旅体验契入消费者的身份转换和心理空间; 4)传统村落文旅语言景观的价值实现,有赖于地方政府的价值预期、细致规划和建设驱动,以及语言景观在场域中所显现的时间元素搭建的有效路径。

关键词:传统村落;文旅融合;内涵建构;价值实现;景观;时间元素作者简介:钟佳利,澳门科技大学国际学院博士生,主要研究方向:生态语言学、国际中文教育、话语分析、符号学(E-mail:****************;澳门 999078)。

魏慧萍,澳门科技大学国际学院副教授,博士生导师,语言学博士,主要研究方向:词汇学、国际中文教育、社会语言学(E-mail:**************.mo;澳门 999078)。

中图分类号:F592.1 文献标识码:A文章编号:1006-1398(2023)06-0081-132021年4月国家层面出现文旅合一发展的导向,在十四五规划中明确文旅融合的发展核心是“实现社会效益和经济效益相统一”。

文化和旅游产业如何默契相携并进且落地实践,是推动文旅融合可持续发展的题中之义。

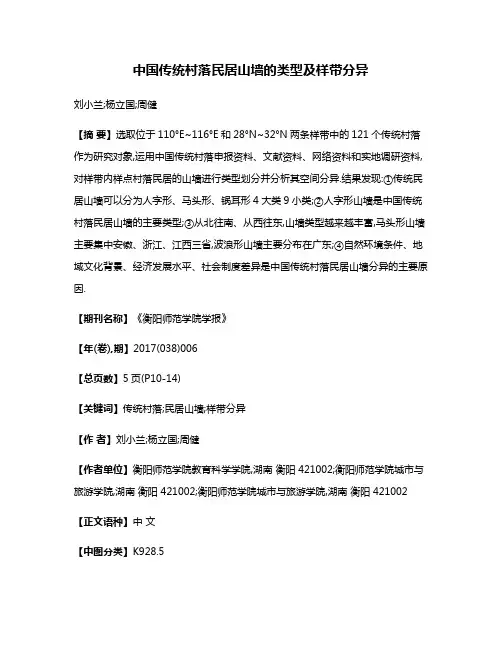

中国传统村落民居山墙的类型及样带分异刘小兰;杨立国;周健【摘要】选取位于110°E~116°E和28°N~32°N两条样带中的121个传统村落作为研究对象,运用中国传统村落申报资料、文献资料、网络资料和实地调研资料,对样带内样点村落民居的山墙进行类型划分并分析其空间分异.结果发现:①传统民居山墙可以分为人字形、马头形、锅耳形4大类9小类;②人字形山墙是中国传统村落民居山墙的主要类型;③从北往南、从西往东,山墙类型越来越丰富,马头形山墙主要集中安徽、浙江、江西三省,波浪形山墙主要分布在广东;④自然环境条件、地域文化背景、经济发展水平、社会制度差异是中国传统村落民居山墙分异的主要原因.【期刊名称】《衡阳师范学院学报》【年(卷),期】2017(038)006【总页数】5页(P10-14)【关键词】传统村落;民居山墙;样带分异【作者】刘小兰;杨立国;周健【作者单位】衡阳师范学院教育科学学院,湖南衡阳 421002;衡阳师范学院城市与旅游学院,湖南衡阳 421002;衡阳师范学院城市与旅游学院,湖南衡阳 421002【正文语种】中文【中图分类】K928.5截至到2015年,我国住建部公布了三批共2 555个传统村落,被誉为“传统文化的明珠”、“民间收藏的国宝”[1]。

何镜堂等提出了从建筑传统进行研究的寻根法[2]。

杨大禹进一步将建筑传统阐述为建筑形式、构件、符号、装饰色彩、材料工艺和建构技术[3]。

李慕寒则主张运用地域文化区的方法[4],沙润分析了影响我国传统民居建筑的自然地理背景及其自然观[5-6]。

刘沛林提出了景观基因的新方法[7],构建了传统村落景观基因的识别指标体系[8],以此为基础对中国传统聚落进行景观区划[9-10]。

有些学者探索GIS方法进行中国传统村落空间分布及影响因素研究[11-14],然而被广泛运用于IGBP的样带法在传统村落的研究中较少涉及。

本文运用样带方法对中国传统村落的景观差异展开研究,以民居山墙作为视角,以期丰富传统村落景观差异研究的方法。

中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究,旨在通过对传统聚落的研究和分析,挖掘其背后的基因图谱,以及为其应用提供理论支持。

这项研究对于传统聚落的保护与传承具有重要意义,也有助于推动中国传统文化的传播。

中国传统聚落是中国古代文明的重要组成部分,代表着中国人民的智慧和创造力。

这些聚落的建筑、布局和景观都蕴含着丰富的文化内涵和历史意义。

然而,随着城市化进程的加速,传统聚落面临着严重的破坏和消失的威胁。

因此,构建传统聚落景观基因图谱并进行应用研究,成为了当下亟需解决的问题。

构建传统聚落景观基因图谱需要对传统聚落进行全面的调查和研究。

通过采集聚落的历史文献、地理环境、建筑布局等方面的信息,可以逐渐揭示聚落的形成和演变过程,并找出其中的规律和特点。

同时,还需要运用现代技术手段,如遥感和地理信息系统等,对聚落的空间分布和景观特征进行分析和综合,以便更加全面地了解聚落的基因图谱。

传统聚落景观基因图谱的应用研究可以从多个方面展开。

首先,可以将图谱应用于传统聚落的保护与修复工作中。

通过对图谱的分析和解读,可以为聚落的修复提供指导和依据,确保修复工作符合聚落的历史风貌和文化特点。

其次,可以将图谱应用于传统聚落的规划和设计中。

通过对图谱的研究和分析,可以为新建聚落的规划和设计提供参考和借鉴,使其更好地融入传统文化和环境。

最后,还可以将图谱应用于旅游开发和文化传播中。

通过对图谱的展示和解读,可以吸引更多的游客来到传统聚落,了解中国传统文化的独特魅力。

中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究,不仅有助于传统聚落的保护与传承,还有助于推动中国传统文化的传播。

通过对传统聚落的深入研究和理解,可以更好地传承和弘扬中国传统文化,使之与现代社会相融合,为人们带来更多的文化价值和精神满足。

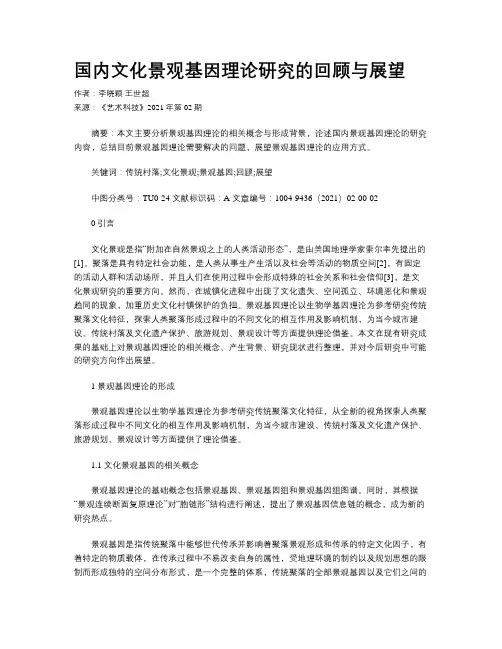

国内文化景观基因理论研究的回顾与展望作者:李晓颖王世超来源:《艺术科技》2021年第02期摘要:本文主要分析景观基因理论的相关概念与形成背景,论述国内景观基因理论的研究内容,总结目前景观基因理论需要解决的问题,展望景观基因理论的应用方式。

关键词:传统村落;文化景观;景观基因;回顾;展望中图分类号:TU0-24 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)02-00-020 引言文化景观是指“附加在自然景观之上的人类活动形态”,是由美国地理学家索尔率先提出的[1]。

聚落是具有特定社会功能,是人类从事生产生活以及社会等活动的物质空间[2],有固定的活动人群和活动场所,并且人们在使用过程中会形成特殊的社会关系和社会信仰[3],是文化景观研究的重要方向。

然而,在城镇化进程中出现了文化遗失、空间孤立、环境恶化和景观趋同的现象,加重历史文化村镇保护的负担。

景观基因理论以生物学基因理论为参考研究传统聚落文化特征,探索人类聚落形成过程中的不同文化的相互作用及影响机制,为当今城市建设、传统村落及文化遗产保护、旅游规划、景观设计等方面提供理论借鉴。

本文在现有研究成果的基础上对景观基因理论的相关概念、产生背景、研究现状进行整理,并对今后研究中可能的研究方向作出展望。

1 景观基因理论的形成景观基因理论以生物学基因理论为参考研究传统聚落文化特征,从全新的视角探索人类聚落形成过程中不同文化的相互作用及影响机制,为当今城市建设、传统村落及文化遗产保护、旅游规划、景观设计等方面提供了理论借鉴。

1.1 文化景观基因的相关概念景观基因理论的基础概念包括景观基因、景观基因组和景观基因组图谱。

同时,其根据“景观连续断面复原理论”对“胞链形”结构进行阐述,提出了景观基因信息链的概念,成为新的研究热点。

景观基因是指传统聚落中能够世代传承并影响着聚落景观形成和传承的特定文化因子,有着特定的物质载体,在传承过程中不易改变自身的属性,受地理环境的制约以及规划思想的限制而形成独特的空间分布形式,是一个完整的体系,传统聚落的全部景观基因以及它们之间的分布模式和结构等特征共同构成了聚落的景觀基因组。

传统乡村聚落景观“地方性知识”的构成及其应用———以陕西为例一、传统乡村聚落景观地方性知识研究的背景(一)从景观的演进来看中国人素有“乡愁”“栖居”“家园”等本土文化情结,表达的是人居环境根植于地方的关系。

传统乡村聚落往往与当地的地理环境、人物事件、生活行为、土地景观、理想价值等有着“扎根于此”的关系,并成为了“承载乡愁”的最好物质载体。

历史先贤们在规划设计建造传统聚落的时候,就已经把承载山川人物、贯通古今往事、展现吾土吾民等“地方性知识”通过规划设计手法熔铸到了人居环境景观的建设当中,形成一种与生俱来的“地方营建”技巧,并成为当地最重要的历史文化遗产和记忆,也是人居环境创意规划设计的灵魂。

人文地者卡尔·索尔(CarlOSauer)于1925年首先提出了“文化景观”的概念,强调地表自然与文化知识耦合的地方性特征[1]。

此后,地理学者惠特尔西(WhittleseyOS)提出了“景观阶段序列”的叠加性理念;哥德曼(JeanGottmann)[2]与刘易斯(Lewis)提出了解释景观的“地点性知识”构成性[3]。

(二)从人类聚居学的演进来看在人居环境营建领域(建筑学、城乡规划学、风景园林学等事关人居环境科学的相关学科),以现代主义人居环境营建为代表的营建风格和实践已经在世界各地占有主导地位,现代化的功能主义营建模式已经成为当代人居环境营建领域的主要手段,其结果一方面极大满足了人们对物质环境景观的需要,另一方面由于对人居环境营建传统的忽视而造成了在历史人文精神层面的慌乱和茫然。

诸如“乡愁”、“城愁”何处寻?奇奇怪怪的建筑到处充斥着我们的城市,乡村,诸多城市千篇一律,“城非城,乡非乡”的现象日益严重,导致许多城市和乡村丧失了民族性,缺乏地方性特色,也失去了人居环境文化的重要精神依据。

正如吴良镛先生在《论中国建筑文化的研究与创造》一文中谈到:“面临席卷而来的‘强势’文化,处于‘弱势’的地域文化如果缺乏内在活力,没有明确发展方向和自强意识,不自觉地保护与发展,就会显得被动,就有可能丧失自我的创造力和竞争力,淹没在世界‘文化趋同’的大潮中。

中图分类号 TU242.9 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2023)06-0032-04 收稿日期 2022-07-16摘 要 随着国家“乡村振兴”等一系列围绕乡村建设为主题的行动展开,诸多乡村聚落空间都出现了过度城市化的痕迹,传统形态特征逐渐消失。

为缓解这一现象,本研究以改造后的新传统聚落空间——王澍富阳文村为案例样本,聚焦新空间的屋面形态,识别新屋面形态的构成因子,解析新屋面形态因子从原场地中的提取过程;为传统乡村振兴的建设传承与更新提供设计策略。

关键词 乡村振兴 新传统 聚落空间 屋面 形态因子Abstract With the national "Rural Revitalization" and a series of events around the theme of rural construction, there are traces of excessive urbanization in many rural settlement spaces, and the traditional morphological characteristics gradually disappear. In order to alleviate this phenomenon, this study takes the reconstructed traditional settlement space: Fuyang county, Wen village of Wang Shu as a sample, we focus on the roof morphologies of the new space, identify the constituent factors of the new roof morphologies, and analyze the extraction process of new factors of roof morphologies from the original site, which provides inheritance and renewal strategies for traditional rural construction.Keywords Rural revitalization, New tradition, Settlement space, Roofs, Morphological factor新传统聚落空间的屋面形态因子识别与提取研究 ——以富阳文村设计为例The Extraction and Identification of Morphological Factors of Roofs in New Traditional Settlement:A Design Case in Wencun Village, Fuyang County张高传 | Zhang Gaochuan 唐 斌 | Tang Bin 杨晓龙 | Yang Xiaolong 张学文 | Zhang Xuewen 黄琴诗 | Huang Qinshi1 背景介绍1.1 传统聚落建设的由来“三农”问题作为关乎民生国计的根本,一直被党和国家视为工作中的重中之重。

景观“基因图谱”视角的聚落文化景观区系研究

申秀英;刘沛林;邓运员

【期刊名称】《人文地理》

【年(卷),期】2006(21)4

【摘要】聚落景观历来是反映区域文化景观差异的重要标志。

中国的传统聚落景观因受区域文化差异的影响,表现出异常丰富的区域景观特点。

如果引入生物学的“基因图谱”概念,对各聚落景观区系开展深层次的“文化基因”分析,最终建立反映各个聚落景观区系演化过程和相互关联性的“景观基因图谱,”对文化地理学的理论建设,具有重要的科学意义。

【总页数】4页(P109-112)

【关键词】文化景观;文化基因;传统聚落;区系;景观图谱

【作者】申秀英;刘沛林;邓运员

【作者单位】衡阳师范学院资源环境与旅游管理系

【正文语种】中文

【中图分类】K901.6

【相关文献】

1.在"基因图谱"视角下的甘南藏族聚落景观空间形态构成研究 [J], 安玉源;周烨伟;苏晓文

2.景观基因图谱:聚落文化景观区系研究的一种新视角 [J], 申秀英;刘沛林;邓运员;郑文武

3.文化景观视角下的乡土聚落研究——以云南垭口村为例 [J], 高凯; 何沁遥; 张宝文

4.基于地域文化景观视角的藏族乡村聚落解析与保护研究

——以云南梅里雪山雨崩村为例 [J], 蒋凯峰;耿博壕;翟辉;康佳意

5.文化景观视角下浙东运河沿线水乡聚落街巷空间特色挖掘与游客认知研究 [J], 王涛;赵秀丽;奚慧建;陈思

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文章编号:2095-6835(2021)03-0010-06基于CiteSpace的中国传统村落文化景观知识图谱分析*金科,陈祖展(南华大学设计艺术学院,湖南衡阳421000)摘要:随着乡村振兴战略的实施,传统村落文化景观的研究越来越受到学界关注,文化景观对乡村旅游与可持续发展意义重大,通过梳理传统村落文化景观的研究成果,掌握其发展态势,为后续研究提供思路和参考。

以2001—2020年中国知网CNKI数据库为基础,使用可视化文献分析软件CiteSpace,通过生成传统村落文化景观研究的发文量、发文作者、发文机构、关键词共现等知识图谱进行分析发现,20年来有关传统村落研究的发文献量很大,但对文化景观方面的研究不多,文化景观研究整体呈波动式上升趋势;核心研究者之间联系较弱,以独立研究居多;发文机构合作度低,未能形成相互融合的学术力量且主要集中在南方;研究内容上主要是传统村落文化景观的保护与发展、构成与识别、演绎与解析、更新与改造、乡村文旅;传统村落文化景观的研究前沿分别是数字化保护与技术应用、文旅产业深度融合、新媒体传播等。

关键词:传统村落;文化景观;Citespace;知识图谱中图分类号:C912.82文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2021.03.0031引言传统村落是实现乡村文化振兴的重要载体,拥有丰富的物质和非物质文化景观遗产,有着无可替代的研究价值。

自20世纪90年代开始,随着中国城市化和工业化的快速发展,大批传统村落逐步走向凋亡与变异,主要表现在建筑风貌的混乱、传统文化的衰落以及聚落格局破环等方面[1-2],引起了学界对濒危传统村落保护的关注与研究。

1999年中国召开了第一届中国古村落保护与发展技术论坛,2003年确立历史文化名村保护制度,2012年中国建立了传统村落名录保护体系,截至2018年已有6799个村落入选了保护名录,在“历史文化名村”和“传统村落名录”双轨保护制度及相关政策扶植下,期间各领域学者们利用自身优势对传统村落展开了大量研究。

基于“景观基因链”视角下遗址文化景观基因图谱构建及旅游展示的原理中国社会经济和大旅游业的快速发展模式,加剧了中国传统地域遗址文化景观保护与旅游开发的一系列矛盾。

这些问题都预示着应该有新的价值观念来指导和解决上述的困境。

针对传统地域遗址文化景观“基因”概念的引入,对学科构建和旅游展示都起到了开拓性作用。

论文以人文地理学中“基因信息链”理念,首次揭示地域传统文化(风水)基因及其遗址文化景观基因、图谱与单位构成排列组合结构,对传统文化景观的演变加以总结归纳和分析,并找出其内在的哲学思想和规律,深入剖析传统文化中心理期盼认知的传统行为在空间上继承与形制叠加的人文地理性。

对此研究的理念集合形成的基础上,借鉴“后现代人本主义”空间观理念,提出并论述了适应现代人文发展的“遗址文化景观(形制)转基因”原理及其控制的理念。

完善文化景观展示内涵下的遗址景观基因复原再现,构建满足遗址景观所在地(或社区)各阶层居民社会生活行为需求,体现同步现代化的社会公正性,为传统遗址文化景观旅游产业发展提供新的理念方法。

它是探讨遗址文化景观旅游展示问题的基本理论,也是解决旅游景观地域的社会生活空间问题的基本理念及其路径构建方向。

论文以韩城古城为例,融合性解构县级地域的传统地域遗址文化景观的基因结构,推理出系统的县域古城遗产文化景观形制基因构成和基因图谱,并据“遗址文化景观(形制)转基因”原理及其控制的理念,在满足遗产性景观所在地(或社区)生活空间质量需求下,复原展示地域遗址文化景观(基因图谱),构建符合现代空间生活质量的遗址文化景观,为旅游产业提供人地和谐的新理论、方法和工具。

本文引用人文地理学“社会—文化”转向创立的“现象学结构主义”方法,实现从物质空间研究进入“社会—文化”空间的导向转型研究,以及运用文化生态研究进入“社会—文化”的认知研究,重新审视和剖析遗址传统文化景观价值,阐发了对地域遗址文化景观的关联意象、人文传统及象征意义的深刻认知,深入挖掘历史城市空间的特征以及蕴含于其中的传统文化景观营建与规划的智慧,为旅游展示提供了一个宽阔和清晰的视野。

《学习与探究——聚落发展与景观变化》导学案《进修与探究——聚落发展与景观变化》导学案导学目标:1. 了解聚落发展的历史背景和影响因素;2. 掌握聚落景观变化的特点和规律;3. 能够分析聚落发展与景观变化之间的干系;4. 提高对城市规划和景观设计的认识和理解。

导学内容:1. 聚落发展的观点和特点;2. 聚落景观变化的原因和影响;3. 聚落发展与景观变化的干系;4. 城市规划和景观设计的基本原则。

导学步骤:第一步:导入请同砚们观看一段关于聚落发展与景观变化的视频,并思考以下问题:1. 什么是聚落发展?2. 聚落景观变化的原因有哪些?3. 聚落发展与景观变化之间有何关系?4. 为什么城市规划和景观设计很重要?第二步:知识讲解1. 聚落发展是指人类在特定地域内形成的居住点,随着人口增长和社会发展,聚落会发生变化,包括规模扩大、结构变化等。

2. 聚落景观变化的原因包括人口增长、经济发展、社会变迁等多方面因素的影响,导致聚落的形态、功能和结构发生变化。

3. 聚落发展与景观变化密切相关,聚落的发展决定了景观的变化,而景观的变化又反映了聚落的发展历程。

4. 城市规划和景观设计是为了珍爱和改善城市环境,提高人们的生活质量,需要遵循一定的原则和规范。

第三步:案例分析请同砚们选择一个他们所熟悉的聚落,分析其发展历程和景观变化,包括原因、影响和解决办法,并结合城市规划和景观设计的原则进行讨论。

第四步:讨论总结让同砚们分享自己的分析和观点,进行讨论和总结,思考以下问题:1. 你认为什么是一个理想的聚落?2. 如何平衡聚落发展和景观珍爱之间的干系?3. 城市规划和景观设计对聚落发展有何重要性?4. 你对未来聚落发展和景观变化有何等候?第五步:作业安置请同砚们根据案例分析和讨论总结的内容,撰写一篇关于聚落发展与景观变化的小论文,并提交到班级网盘中,以便老师进行评阅。

导学案评判:通过本次导学活动,同砚们能够深入了解聚落发展与景观变化的相关知识,提高对城市规划和景观设计的认识和理解,培养他们的分析和解决问题的能力,同时也增进了同砚们的合作和交流能力。

中国传统村落的空间分布格局研究一、本文概述中国传统村落,作为中华文明千年历史的见证者,承载着深厚的文化底蕴和独特的空间分布格局。

这些村落,如同璀璨的星辰,散落在广袤的中华大地上,构成了一幅鲜活而富有诗意的历史画卷。

本文旨在深入研究中国传统村落的空间分布格局,探讨其背后的地理、历史、文化和社会因素,以期为保护和传承这些宝贵的文化遗产提供科学依据。

本文首先对中国传统村落的定义和特征进行了界定,明确了研究范围和对象。

在此基础上,运用地理信息系统(GIS)等现代技术手段,结合历史文献资料和实地调查数据,对中国传统村落的空间分布进行了全面的梳理和分析。

通过对村落数量、密度、类型等指标的统计和可视化表达,揭示了村落分布的地域性差异和集聚特征。

进一步地,本文深入探讨了中国传统村落空间分布格局的形成机制。

从地理环境、自然资源、交通条件等自然因素,到行政区划、人口分布、经济发展等社会因素,再到宗教信仰、民族文化、风俗习惯等文化因素,多方面、多角度地分析了这些因素对村落分布的影响和作用。

这些分析不仅有助于我们更深入地理解中国传统村落的历史演变和文化传承,也为未来的村落保护和发展规划提供了有益的参考。

本文总结了中国传统村落空间分布格局的主要特征和存在的问题,提出了针对性的保护和发展建议。

通过加强村落文化遗产保护、推动乡村旅游发展、促进村落社区建设等措施,推动中国传统村落的可持续发展,让这些宝贵的文化遗产在新的时代背景下焕发出新的生机和活力。

二、研究方法与数据来源本研究致力于深入探讨中国传统村落的空间分布格局,综合运用了地理信息系统(GIS)分析、文献研究法、统计分析法等多种研究方法。

利用地理信息系统(GIS)分析,对中国传统村落的地理坐标进行收集和整理,绘制出村落的空间分布图。

通过GIS的空间分析功能,我们可以清晰地揭示出村落的空间集聚特征、分布密度以及地理空间关系,为后续的研究提供直观的数据支持。

本研究还采用了文献研究法,广泛收集与村落空间分布相关的历史文献、地方志、研究论文等,深入挖掘传统村落的历史演变、文化特征以及影响因素。

中国传统村落空间形态研究综述随着城市化进程的加速,中国传统村落的生存与发展面临着前所未有的挑战。

传统村落作为中国乡村社会文化的载体,具有丰富的历史文化底蕴和独特的空间形态,其研究不仅有利于保护乡村文化遗产,更有助于挖掘和传承乡村社会文化的精髓。

本文将从中国传统村落的空间形态入手,综述相关研究成果,探讨其特点和价值,旨在为传统村落保护和乡村振兴提供学术支持。

一、中国传统村落的空间形态特点中国传统村落的空间形态具有较强的地域、民族和历史特色,总体呈现出“集中式”、“开敞式”、“有序式”等共同特征。

1. 集中式传统村落多呈现出核心集聚的空间形态,其核心是以庙宇、祠堂、公共广场等为中心,周围环绕着民居、店铺等建筑,形成了明显的中心集聚空间。

这种集中式的空间形态既反映了中国古代社会的传统观念和文化意识,又为居民提供了交流、活动和社交的场所,对村落的社会生活和文化传承起到了重要的作用。

2. 开敞式中国传统村落的开敞式空间形态主要体现在村落周围的田园风景,主体建筑与周边自然环境相融合,形成了自然和谐的景观。

这种开敞式的空间形态既满足了居民的生活需求,又营造了优美宜人的生活环境,是中国传统村落独特的魅力所在。

3. 有序式传统村落的空间布局多以规整、对称、通风和利于采光的原则为基础,建筑之间的间隔和排列有序,形成了独特的有序式空间形态。

这种有序式的空间布局不仅体现了居民的审美情趣和生活方式,同时也反映了当地居民的生产和生活活动,对提高居住舒适度和社会稳定起到了积极作用。

中国传统村落空间形态的研究主要包括古村落空间布局的分析、村落建筑的形态特征、村落空间的发展演变等内容,目前在国内外已有较为成熟的研究成果。

1. 空间布局的分析学者们通过对传统村落的空间布局进行调查和分析,发现了中国古代村落的空间布局具有规整性、连续性和多样性等特点,并从地域特点、历史文化、民族风情等角度进行了深入阐述和探讨。

2. 建筑形态的特征通过对传统村落建筑的形态特征进行整理和归纳,研究发现传统村落建筑体现了中国古代文化、宗教信仰、生活习俗等方面的特色,以及其与自然环境的和谐共生等方面的特征。