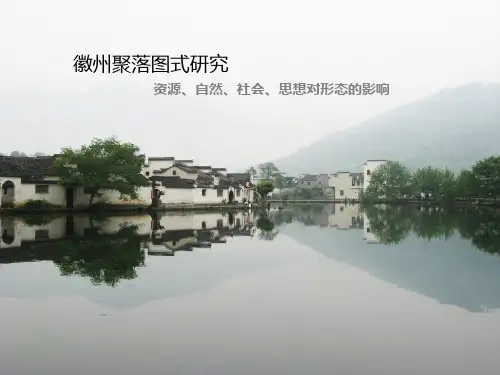

徽州传统聚落景观基因识别及其分析

- 格式:pdf

- 大小:463.09 KB

- 文档页数:5

左丹,硕士,安徽建筑大学建筑与规划学院教学办主任;吴伟,东华工程科技股份有限公司工程师。

的理想之地,其自然环境适宜村落的形成和发展。

1 徽州聚落的发展演变过程1.1 徽州聚落的形成时期徽州最早的村落是古代越族人居住的地方,它属于原始定居型村落,先秦时期这里的农业和手工业文明已经十分发达。

那时候,徽州古村落的主要建设者是历史上不断迁入的中原人,反客为主地建立了当时的古徽州。

《舆地志·风土》卷一云:“晋、宋两南渡及唐末避黄巢之乱,此三朝为最盛。

”描述的就是徽州历史上发生徽州传统聚落的演化过程及影响因素研究Research on Evolution Process and Influencing Factors of Traditional Settlements in Huizhou■左 丹 ZUO Dan 吴 伟 WU Wei【摘 要】 传统聚落经过世代演化而形成,是历史留给我们及后世非再生的文化资源与珍贵的历史遗产,是徽文化的物化表现。

然而,随着城镇化进程快速推进和人类生活水平不断提高,徽州传统聚落在空间格局、设施配置、景观绿化、综合防灾以及建筑功能等方面均已不能适应现代人们的生活需求。

如何提高徽州传统聚落品质,是有效保障和合理运用、实现可持续发展的重要前提。

通过梳理徽州传统聚落的发展历程,探讨其产生和发展的主要因素,发现其演化的动力机制。

通过对徽州传统聚落形成原因的探究,发现其演化的阶段和规律,尝试从村落与聚落的自然基础出发,找到影响其演化的内在因素及外在推力,得出功在徽商、稳于耕读、败于战争的结论。

如何针对不同类型的古村落,提出相应的综合品质提升路径,将是下一步研究的重要内容。

【关键词】徽州;村落;传统聚落;形成;演化【Abstract】 The traditional settlements are formed through the evolution of generations; they are the cultural resources and precious historical heritage that history has left for us and future generations; and also the materialized embodiment of Huizhou culture. However, with the rapid advancement of urbanization and the continuous improvement of human living standards, Huizhou's traditional settlements have been unable to meet the needs of modern people's life in terms of spatial pattern, facility configuration, landscape greening, comprehensive disaster prevention and building functions. How to improve the quality of Huizhou's traditional settlements is an important prerequisite for realizing effective protection, rational utilization and sustainable development. By reviewing the development process of Huizhou's traditional settlements, the main factors behind its production and development are discussed, and the dynamic mechanism of its evolution is found. Through the exploration of the formation causes of Huizhou's traditional settlements, we find the stages and laws of its evolution and try to find out the internal factors and external thrusts that affect its evolution from the natural foundation of the villages and settlements; and draw conclusion of "creation by the Huizhou merchants, stabilizing by scholars and peasants, and ruining by war". How to propose a corresponding comprehensive quality improvement path for different types of ancient villages will be an important part of the next study stage.【Keywords】 Huizhou, village, traditional settlement, formation, evolution0 引言徽州,不仅以瑰丽的自然风光闻名天下,更以绚烂的历史文化享誉世界。

徽州传统民居聚落文化研究摘要:了解我国古村落研究发展历程,针对中国传统民居村落进行文化研究,选取徽州地区传统民居为研究对象,在地域历史地理条件下分析了其传统聚落的文化渊源与发展特征。

挖掘地域性聚落文化,汲取传统文化精髓,探索在创作新建筑创作中的借鉴意义。

关键词:古村落;徽州;宏村文化渊源1、我国古村落研究发展历程对于民居村落的关注和研究,我国起步较晚,开始于20世纪80年代。

而真正对古村落的研究始于90年代,学术研究主要是从对传统民居的研究方面展开的。

30年代,我国老一辈建筑学家刘敦桢先生即从事于民居建筑的研究,并著有《中国民居概说》一书。

因限于当时的条件,虽冠以中国二字,但实际论及的范围依然只限于少数地区。

与“官式”建筑不同的是,民居建筑散落于全国各地,相当大的一部分处于穷乡僻壤的地方,这也是目前民居保存较完整的重要原因。

当时由乡民自建的,没有任何的文字记载可考证,只有通过大量的“发掘”获得第一手的资料,加以研究归类,从而概括出民居建筑的典型模式,如北京的四合院、福建的土楼、云南的一颗印等,这为以后的聚落研究奠定了基础。

70年代后期,对传统民居的研究进展极快,并获得了显著的成果,1994年出版了《中国传统民居建筑》、《统村镇聚落景观分析》等一系列较全面地反映了中国民居。

2、徽州古村落历史来历与自然环境条件“徽州”是一个历史地理概念,其历史悠久,秦汉时即置县,一府六邑格局一直维系到 19 世纪中叶。

在悠悠的历史长河当中,宏村以其独特的魅力,被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。

徽州就其空间地域而言,地处皖、浙、赣三省交界处,其地形地貌以山地丘林为主,间以少量的盆地。

清代顾炎武曾记载道:“徽之为郡在山岭川谷崎岖之间,徽之四境;东有大鄣之固,西有浙岭之塞,南有江滩之险,北有黄山之扼。

很多北方望族为避战乱,举族前往徽州,隐居避难于此。

封闭的地理环境、不便的陆路条件和安定的社会环境,为徽州地区形成相对独特的地域特色和文化氛围提供了物质依托。

徽州传统聚落空间影响因素研究——以明清西递为例共3篇徽州传统聚落空间影响因素研究——以明清西递为例1徽州传统聚落空间影响因素研究——以明清西递为例徽州是中国南方传统文化的重要发源地之一,具有丰富多彩的历史与文化景观。

其传统聚落空间结构独具特色,在保留了传统文化和历史风貌的基础上,适应了当地自然环境和人文方面的要素。

本文以徽州明清时期最具代表性的聚落西递为例,尝试分析其聚落空间的形成与变迁,以及影响因素。

首先,西递的山水环境是其聚落空间形成的重要前提。

西递坐落于黄山南麓,地形道路自然,以山、水、林、石构成的四维空间,为西递营造了天然的居住和生产环境。

如西递全村126栋房屋虽然均匀分布在两侧的巨石峭壁上,但都得到了自然环境的很好保护。

其次,西递的聚落空间结构紧凑有序,建筑风格以"四合五落"的结构形态为主。

"四合"即指一个院落内设有四面房屋,一个院落与另一个院落之间,共享中轴线上的一个殿堂,称之为"五落"。

"四合五落"的建筑形态将建筑、地形、水系、环境条件等各种因素有机地融合在一起,形成了一种与山水相得益彰、适应了当地气候和人文环境的居住生活方式和空间布局。

再次,人们对西递聚落空间的价值观和制约因素也对其形成与变迁产生了重要影响。

西递聚落空间形成和发展既受到自然条件的影响,也体现了人与自然的有机联系。

具有强烈的准则性和集体性,保留了明清建筑艺术的精髓,也反映了徽州地区乡村社会生产关系、文化传统、思想观念等的内在特征。

最后,从城市化和旅游业等方面对西递聚落空间的冲击也对其产生了深刻的影响。

由于城市化进程的推进以及旅游业的兴起,西递聚落遭受到了一定的破坏和改造。

经济利益和观光需求的驱动,对西递传统聚落空间的重建和保护提出了新的挑战。

总之,西递传统聚落空间的形成和变迁,受到多方面因素的共同作用。

从自然条件、人文历史背景、价值观、城市化和旅游业等方面来分析,西递传统聚落空间的独特性和特色值得我们深入探究和保护西递传统聚落空间的形成与变迁是复杂而多方面的,涉及多个因素的影响。

景观基因视角下徽州传统村落景观吸引力评价——以西溪南

村为例

蒋小凡;梁金鹏;宁丙乾

【期刊名称】《山西大同大学学报(自然科学版)》

【年(卷),期】2024(40)1

【摘要】由微观的景观基因相互作用构筑宏观的传统村落景观吸引力评价体系,为提升传统村落景观质量提供科学的依据。

基于景观基因理论将西溪南村的景点划分为“自然环境基因、历史文化基因、空间布局基因”3种类型,采用GIS分析和层次分析法得出各景点的景观吸引力评价指数。

西溪南村自然环境基因、历史文化基因,空间布局基因的景观吸引力评价指数分别为4.25、4.17和2.27,且村落内20个景点的景观吸引力存在差异性。

应保护、延续西溪南村的自然环境,加快园林和建筑的遗址修复,并结合村落空间布局,规划多条游览路线。

【总页数】6页(P48-53)

【作者】蒋小凡;梁金鹏;宁丙乾

【作者单位】黄山学院生命与环境科学学院

【正文语种】中文

【中图分类】TU982.29

【相关文献】

1.景观基因理论视角下传统村落街巷景观视觉评价——以湖南省永兴县板梁古村为例

2.传统村落景观的再生策略初探——以安徽省徽州区西溪南村为例

3.文化景观

视角下乡土景观助推乡村振兴实现路径研究——以徽州传统村落为例4.景观基因视角下传统村落文化景观空间数据库构建——以南京市高淳区为例5.传统村落的景观基因评价研究——以重庆市石柱县土家族传统村落为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古徽州传统聚落价值认知王亚诺【摘要】传统聚落的形成不仅受到了思想、伦理、宗教、习俗的影响,也受到了自然、经济、政治的影响.聚落保留下了历史文化和历史风貌特征,包括聚落布局、传统工艺、民居结构等.传统聚落在不同的山水、地形、气候这些条件的影响下,都表现出不同的特征,是每个地方的社会文化发展的历史见证,在人与自然、人文地理等方面都有不同的表现,并且一直延续到现在,这些都是传统聚落的价值体现,部分传统聚落在现代社会依然发挥着作用,其价值在现代社会也有着新的体现.通过传统聚落究其价值梳理,探寻古徽州传统村落价值,可以更好的延续传统聚落的发展,更好的发挥传统聚落的功能,促进对其的保护.【期刊名称】《安徽建筑》【年(卷),期】2017(024)006【总页数】4页(P63-66)【关键词】古徽州;传统聚落;价值认知【作者】王亚诺【作者单位】安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽合肥230022【正文语种】中文【中图分类】TU-86在剧烈的城镇化冲击下,大量的传统聚落面临“人走屋塌”的困境,过度的商业化也破坏了原有风貌,传统聚落的原始性、文化性在逐渐消失,传统聚落遭受着巨大的冲击。

国内学者意识到传统聚落是无法再生的宝贵财富,对传统聚落的价值展开了研究,学者的研究得出传统聚落有着历史价值、学术价值、景观价值、和保护价值等。

徽州传统聚落作为传统聚落的一部分,其独特的价值也值得研究,通过对比其他传统聚落具有的价值和对古徽州传统聚落研究,可以得出古徽州传统聚落有哪些价值。

传统聚落是指历史上形成仍然保存至今并相对完好的古镇、古城、古村落,其形成不仅受到了思想、伦理、宗教、习俗的影响,也受到了自然、经济、政治的影响,聚落保留下了历史文化和历史风貌特征,包括聚落布局、传统工艺、民居结构等。

传统聚落在不同的山水、地形、气候这些条件的影响下,都表现出不同的特征,是每个地方的社会文化发展的历史见证,在人与自然、人文地理等方面都有不同的表现,并且一直延续到现在,这些都是传统聚落的价值体现,部分传统聚落在现代社会依然发挥着作用,其价值在现代社会也有着新的体现。

徽州非典型传统村落的保护与延续分析1徽州非典型传统村落的概况1.1徽州非典型传统村落及保护的基本概念(1)徽州非典型传统村落的概念。

建筑风貌及村落格局保存的相对不太完整,有的甚至破坏严重,历史建筑保存的数量少,生活性轨迹较重,现代化改造较多的,但其历史文化遗产在某方面的保存价值较高(如屯溪篁墩村和休宁县的黄村)。

(2)保护的内涵。

保护则是村落实体空间和历史文化遗产(即物质要素和非物质要素)两方面。

其中村落空间(物质要素)包括:聚落、民居以及散落在其中具有较高历史、科学、艺术价值的各级文物保护单位;由道路、街巷及水系构成的传统村落格局和空间形态;古村镇所根植的,以农田、水系、山岭等人工、自然环境为内容的田园环境。

村落的历史传统文化(非物质要素)包括:徽派文化、民俗风情、传统艺术等内容。

1.2徽州传统村落的构成特点徽州传统村落注重血缘、大多聚族而居,村落以宗祠为中心展开布局,形成聚合状村落组团空间,表达了充分利用自然环境,营造适宜的聚居外环境的特点。

他们更蕴含着丰富历史文化精华及历史记忆,是地域文化特色的表达。

1.3徽州非典型村落的保存现状但目前对于徽州传统村落的开发还处于初级阶段,随着岁月的流逝以及传统村落经济发展压力的冲击,使得传统的聚居及生活模式与现代社会的差距进一步扩大,已经慢慢不适应居民的生产、生活需求。

现实中大量历史建筑所谓保护性破坏现象的层出不穷,传统村落原有的物质外壳与新的生活内容之间的冲突日益明显,致使村落的传统空间环境和风貌的完整性受到破坏,积淀了几百年的乡土文化和原生态聚落环境逐渐消失。

长此以往,传统文化所赋予它的差异特色已经消失殆尽,当前形势下保护传统村落对于整个徽文化的传承是非常必要的。

2国内外相关研究经验借鉴2.1保护理念的更新历程国外历史文化遗产的保护发展历程经历了由早期的以文物和历史性建筑保护为主过渡到20世纪60年代的以历史性城镇(村)遗产保护为主的时期,从1964年《威尼斯宪章》揭露出,需对历史事件见证之场域加以保护维护;1987《华盛顿宪章》提出,历史遗迹保存维护的对象应当从点发展为面,并强调历史遗迹的维护,也应为经济与社会整体发展政策及城市开发政策的一部分;1999年《国际文化旅游宪章》则肯定了文化遗产可以被经济化,并揭露出利用文物古迹或历史建筑来发展文化旅游的最重要目的,应是彰显文化遗产的历史文化价值,同时也指出,发展文化旅游同时应使文化遗产本身及其居民获得收益。

徽州传统聚落生成环境研究徽州传统聚落是中国传统文化的重要组成部分,具有独特的历史、文化和建筑风格。

本文将探讨徽州传统聚落的生成环境,包括自然、人文、社会和经济等方面的因素,以及当前的研究现状和未来研究展望。

徽州传统聚落是指在徽州地区形成的,具有传统建筑风格和文化特色的乡村聚落。

徽州地区位于安徽省南部,地处山区,拥有悠久的历史和丰富的文化底蕴。

徽州传统聚落的形成与演变受到自然环境、人文因素、社会结构、经济状况等多种因素的影响。

自然环境是徽州传统聚落生成的重要因素。

徽州地区地形复杂,山脉丘陵交错,河流密布。

这种自然环境为徽州人民提供了丰富的自然资源和优美的生活环境。

同时,自然环境的差异也导致了徽州传统聚落的多样性和独特性。

人文因素是徽州传统聚落生成的另一个重要方面。

徽州地区有着悠久的历史和深厚的文化积淀,传统的儒家思想、道家思想、佛教文化等在这里交融共生。

徽州人民在长期的文化传承与发展中,形成了具有地域特色的文化价值观和社会结构,为徽州传统聚落的形成提供了重要的文化支持。

社会结构是徽州传统聚落生成的重要基础。

在徽州传统聚落中,社会结构以宗族为核心,家族成员共同拥有土地和房产,形成了稳定的社会网络。

这种社会结构为徽州传统聚落提供了稳定的社会环境和强大的凝聚力。

经济状况是徽州传统聚落生成的重要条件。

徽州地区历史上以农业为主导产业,同时手工业、商业等也得到了一定的发展。

经济的发展为徽州传统聚落提供了物质基础,也带动了人口的增长和社会进步。

目前,针对徽州传统聚落生成环境的研究已经取得了一定的成果。

学者们从历史学、文化学、地理学、社会学、经济学等多个角度对徽州传统聚落进行了深入研究。

在研究方法上,既有定性分析也有定量研究,包括文献整理、口述史调查、GIS技术应用等。

这些研究成果为我们深入了解徽州传统聚落的生成环境提供了有益的参考。

然而,现有的研究还存在一些不足之处。

部分研究过于侧重于某一方面,如自然环境、人文因素或社会经济等,而缺乏对徽州传统聚落生成环境的整体性把握。

安徽建筑中图分类号:TU982.29文献标识码:A文章编号:1007-7359(2023)11-0005-03DOI:10.16330/ki.1007-7359.2023.11.0021徽州传统村落及其空间布局特征的内涵徽州传统村落中心地带分布于原徽州府的一府六县——歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪和婺源的地域范围之内,由传统徽派民居组成的聚落空间,许多村落至今仍保留着明清时期的村庄格局和文化传统。

宏村和西递在2000年联合国教科文组织世界遗产委员会第24届会议上被列入世界文化遗产名录,村落的整体建筑群保存较为完整,突出体现了徽州传统村落的地理环境特点、经济社会发展状况、聚落空间格局等基本特征。

徽州传统村落的空间布局特征是指其整体和内部各组成部分在空间地域上的分布状态,本文所探讨的空间布局特征可分为村落的外部空间形态和内部空间结构两部分。

宏村和西递作为徽州传统村落中具有典型性的代表,本文通过分析其在空间布局上的共性和差异性,对徽州传统村落的空间布局特征进行总结。

2徽州传统村落的外部空间形态2.1村落的外部空间形态乡村的空间形态研究本质上是分析建设空间与周边环境(即非建设空间)之间的关系。

将徽州传统村落空间在地域上的形态特征作为整体进行考察,传统村落的外部空间形态即村落本体与周边环境的契合关系和村落外部边界轮廓形态。

自然地理、社会、经济、文化等发展条件的差异性,使得徽州传统村落的空间发展在规模、区位、次序和自组织形式上产生不同的组合方式,从而形成不同的村落空间形态。

徽州传统村落的外部空间形态研究包括两个部分。

一是动态演变过程,村落内各种功能变化导致村落整体空间的位移与扩张,即周边自然环境逐渐被村庄建设所替代的过程;二是村落外部轮廓,即经过一定历史时期演化所形成的目前村庄形态的外部边界特征。

2.2宏村的外部空间形态2.2.1宏村外部空间形态的演变过程①定居时期宏村为汪氏氏族居住地,根据宏村宗谱记载,约公元1131年汪氏氏族原居住地遭到焚毁,遵先祖遗嘱迁居至雷岗山一带,在雷岗山南侧山脚下购买了数亩宅基,建筑十三间民宅,定名为弘村。

徽州古村落的景观特征及机理研究徽州古村落的景观特征宗法观念的景观体现聚族而居,宛如城廓聚族而居是迁徽的中原大族,为坚持世家大族的宗族制度而采取的一种居住形式。

“新安各姓,聚族而居,绝无杂性搀入者”。

明清时期,徽商输金故里更使聚族而居的徽州古村落盛极一时,家谱志书有许多昔日古村落盛况的记载。

一般情况,农业性村落规模取决于农业劳动力耕作半径大小,耕作半径越大,村落的规模也越大,反之亦然。

据研究,中国在现代农业生产力条件下可耕地比较多的平原地区,村落人口规模少有超过1?03人。

而地处山区的徽州明清时期已是“千百户乡村”“星列棋布”“相望不乏”,村落规模与徽州自然环境以及当时农业生产力水平完全不相符。

这充分说明当时的徽州村落,特别是大族村落已经脱离了对土地的依赖,脱离了传统农业村落发展轨迹,村落建设和发展基本仰仗徽商的商业利润。

祠宇相望,堂皇闳丽明中叶以后,祭祖礼制变革,徽商鼎力支持,徽州祠堂大兴。

志书谱牒多有记载,“邑俗旧重宗法,聚族而居,每村一姓或数姓;姓各有祠,支分派别,复为支祠,堂皇闳丽,与居室相间”。

“徽州多大姓,莫不聚族而居,而以汪、程为最著,支祠以数千计”,可见徽州祠堂之盛况。

据记载,清嘉庆十五年(1811年)绩溪有祠堂189幢,1982年全县境内尚存祠堂160余幢。

1985年婺源尚有祠堂113座。

1985年黟县乡村保存祠堂111幢。

徽州大族村落常常拥有数座、数十座祠堂。

据研究,明清时期,黟县西递胡氏宗族共建祠堂26座,南屏叶氏宗族建20多座祠堂。

至今徽州古村落还保存大量祠堂,黟县西递保存了敬爱堂、追慕堂、七哲祠等7座祠堂,歙县棠樾保存有敦本堂、清懿祠、世孝祠等祠堂,黟县南屏横店街约200m的街巷保存有8座祠堂。

徽州不仅“支祠以数千计”,而且多有“千百丁祠”、“千人祠宇”,甚至“会祭有万丁之祠”。

徽州古村落至今仍保存不少规模宏大、气势轩昂的祠堂,一般占地都在400~500㎡,有的达1?03㎡以上。

40撰文/周园园1,杨晓双1,方梦圆2近年来,传统聚落面临着威胁,人类活动对自然环境的影响与日俱增,一些特色的乡土建筑慢慢消失,人们对传统聚落的重视程度也不高。

在城市化背景下,如何让传统聚落得到有效的开发和保护,并与新时代文明相互交融成为重要的研究课题。

聚落地理的研究直接影响聚落与经济活动之间的关系,中国传统聚落是一种独特却脆弱的文化旅游资源,在历史、建筑、美学等多方面有着重要价值,不仅对旅游业发展至关重要,也有利于研究人类活动空间规律。

适度开发,不破坏其原始格局,探究其布局的形成原因也显得尤为必要。

樊绯等从自然因素和社会经济因素方面对国内外聚落分布的原因进行了系统有效的分析,在村庄的选择上也给出了相应的建议。

薛力则对江苏省农村基础进行了详细分析,也是从自然基础和社会经济基础方面着手分析,主要因素包括气候、地形、水源、矿产资源、经济发展状况、社会制度、人口以及生产方式,并预测未来的农村发展一体化。

周国华等对影响农村传统聚落演变的驱动力进行了深入研究,对这些驱动力的了解,有利于我们研究聚落。

孙静以徽州农村为例,对人地关系的规律和土地制度在聚落定居中的作用等方面进行了系统全面的研究。

张乾以湖北东南部为对象,开始研究聚落空间的不同特征和气候的适应性。

乔家君从村域这一微观概念着手进行研究,总结出不同文化背景和空间结构下聚落的发展形态。

金其铭以江苏省为例,深入研究了多个古村落,并对其提出有效的整改意见,是如今大多数村落整治的参考。

郭鹏和周国华深入研究了农村聚落的模式以及建设,得出了农村聚落在新农村建设中可以发挥巨大作用。

中国对传统聚落的研究具有广泛性和针对性,对构建研究框架奠定了重要的理论意义。

这些学者从多元化的视角出发,为分析不同因素对聚落布局与发展的影响提供了理论依据,同时也有助于研究徽州和其他地区传统聚落发展的空间布局特征。

徽州,简称“徽”,古称歙州、新安。

徽州一府六县,即歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源。

徽州古村落景观基因形成机理及识别研究

谭晓月

【期刊名称】《安徽建筑工业学院学报(自然科学版)》

【年(卷),期】2018(026)005

【摘要】古村落景观带有特定的地域文化特色,要做到系统有效的保护和开发需要了解古村落景观形成背景.本文通过对徽州古村落景观的形成机理进行分析,从自然环境和人文要素两方面概况总结.利用景观基因对古村落景观进行识别,将徽州地域文化传承的载体定义为景观基因,并分析景观基因的特点,为古村落景观研究工作提供新的思路.

【总页数】6页(P20-25)

【作者】谭晓月

【作者单位】安徽建筑大学建筑与规划学院,安徽合肥 230601

【正文语种】中文

【中图分类】TU986

【相关文献】

1.徽州古村落景观基因形成机理及识别研究 [J], 谭晓月;

2.吉安庐陵传统村落文化景观基因识别与提取研究 [J], 周瑶;张云;张绿水

3.传统聚落景观基因的"多尺度"识别与"双系统"解译——以川西羌族聚落研究为例[J], 肖竞;张晴晴;肖天意;曹珂

4.川西林盘乡土景观基因识别研究——以都江堰龙泉村为例 [J], 彭恺;牟玲利

5.喀什古城传统聚落景观设计基因特征识别研究 [J], 王丹阳;何璐君

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。