2020年高考历史高频考点突破专题10 近代中国的思想解放潮流与20世纪的重大理论成果

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:14

【2019最新】精选高考历史一轮复习专题十九近代中国思想解放的潮流及20世纪以来中国的重大思想理论成果学业水平过关一、单项选择题Ⅰ1.魏源在《海国图志》中提出的思想主张是( )A.“物竞天择,适者生存” B.“师夷长技以制夷”C.“中学为体,西学为用” D.“驱逐鞑虏,恢复中华”解析:魏源在《海国图志》中明确系统地阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

答案:B2.“中体西用”对中国近代历史有重大影响,以下关于这一思想的认识,错误的是( )A.抵制了西方思想在中国的传播B.构成了洋务运动的思想理论基础C.客观上为西学传播打开方便之门D.这一观念在新文化运动中被颠覆解析:中体西用主张学习西方先进的技术,维护中国的传统制度,这就打破了中国人故步自封、闭目塞听的状态,有利于西方思想在中国的传播,选择A项符合题意。

答案:A3.洋务运动之所以没有达到“师夷之长技以自强”的目的,主要是因为( ) A.沿用传统的封建生产管理方式B.局限于引进西方先进科技C.外国资本的挤压D.没有相对稳定的“和平环境”解析:洋务运动是19世纪60—90年代洋务派挽救封建统治危机的改革。

洋务派提出“中学为体,西学为用”思想,不想从根本上改变腐朽的封建制度,导致中国的富强缺乏必要的社会环境。

答案:B4.维新派的思想,最核心的是( )A.兴民权B.实行君主立宪C.学习西方技术D.实业救国解析:维新思想的核心是实行君主立宪。

答案:B5.(2017·湛江学考模拟)1915年兴起的新文化运动的实质是( )A.马克思主义的传播运动B.青年学生追求民主、科学的运动C.学习西方的文化运动D.思想领域里的资产阶级革命运动解析:新文化运动是辛亥革命在思想文化领域的延续,形成空前的思想解放。

其实质是思想领域里的资产阶级革命运动。

答案:D6.中国知识分子广泛宣传马克思主义开始于( )A.新文化运动时期B.辛亥革命时期C.戊戌变法时期D.太平天国运动时期解析:受俄国十月革命的影响,一些新文化运动人士开始在中国宣传马克思主义,1918年李大钊发表《布尔什维主义的胜利》等文章,在中国第一次举起了社会主义大旗。

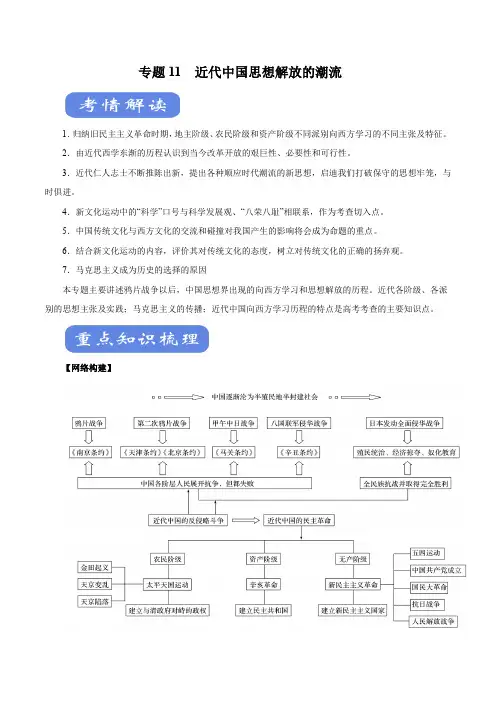

专题11 近代中国思想解放的潮流1.归纳旧民主主义革命时期,地主阶级、农民阶级和资产阶级不同派别向西方学习的不同主张及特征。

2.由近代西学东渐的历程认识到当今改革开放的艰巨性、必要性和可行性。

3.近代仁人志士不断推陈出新,提出各种顺应时代潮流的新思想,启迪我们打破保守的思想牢笼,与时俱进。

4.新文化运动中的“科学”口号与科学发展观、“八荣八耻”相联系,作为考查切入点。

5.中国传统文化与西方文化的交流和碰撞对我国产生的影响将会成为命题的重点。

6.结合新文化运动的内容,评价其对传统文化的态度,树立对传统文化的正确的扬弃观。

7.马克思主义成为历史的选择的原因本专题主要讲述鸦片战争以后,中国思想界出现的向西方学习和思想解放的历程。

近代各阶级、各派别的思想主张及实践;马克思主义的传播;近代中国向西方学习历程的特点是高考考查的主要知识点。

【网络构建】知识点一、师夷长技以制夷内容:“师夷长技以制夷”是悉夷、师夷、制夷的三位一体。

首先,“悉夷情”是“师夷”的必要前提;其次“师夷长技”是“攻夷”“款夷”“制夷”的重要手段;最后“制夷”是“师夷”的最终目的。

上述三条是前提、手段和目的的有机统一,其中,根本的出发点和立足点是“制夷”,而积极的办法是“师夷长技”。

实质:“师夷长技以制夷”是对外国侵略、挑战的积极回应。

鸦片战争后,中国面临着前所未有的复杂变局:一方面,列强以炮舰开路,侵我主权,是中华民族的仇敌;另一方面,侵略者又是先进生产力的代表,领先中国。

就前者而言,鸦片战争是资本主义列强对落后民族的野蛮征服,是以强凌弱的强盗行径;就后者而言,则是新兴的资本主义国家对腐朽的封建帝国的挑战。

对于中国来说,鸦片战争既是沦为半殖民地悲剧的开始,又是促其猛醒、奋起直追的契机。

简言之,鸦片战争既是侵略,也是挑战。

魏源等人最早察觉并敢于正视中国与西方强国之间的悬殊差距,从而做出了积极的回应——“师夷长技以制夷”。

作用:“师夷长技以制夷”的宏论,既体现了对西方列强的抵御与抗争,也包含了对资本主义文明的肯定与仿效;既体现了对封建传统的怀疑和否定,这就打破了长期以来中国人对外部世界茫然无知的封闭状况和“天朝上国”自大虚骄的陈腐观念,使中国人第一次不得不面对列强林立、充满竞争和威胁的现代世界,从而揭开了学习西方的序幕。

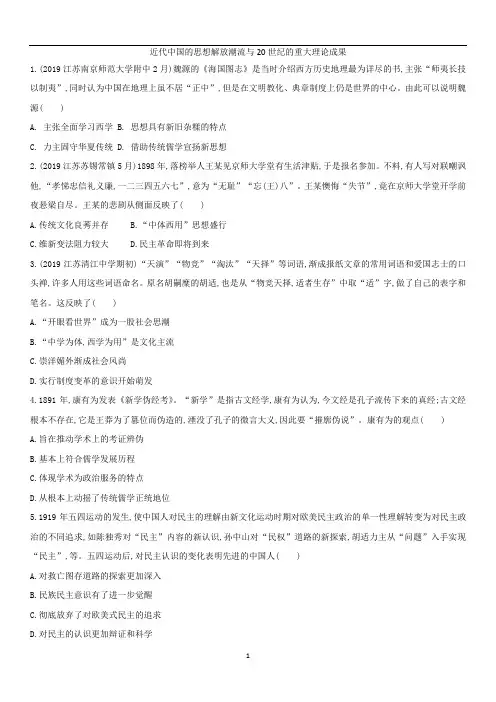

近代中国的思想解放潮流与20世纪的重大理论成果1.(2019江苏南京师范大学附中2月)魏源的《海国图志》是当时介绍西方历史地理最为详尽的书,主张“师夷长技以制夷”,同时认为中国在地理上虽不居“正中”,但是在文明教化、典章制度上仍是世界的中心。

由此可以说明魏源( )A. 主张全面学习西学B. 思想具有新旧杂糅的特点C. 力主固守华夏传统D. 借助传统儒学宣扬新思想2.(2019江苏苏锡常镇5月)1898年,落榜举人王某见京师大学堂有生活津贴,于是报名参加。

不料,有人写对联嘲讽他,“孝悌忠信礼义廉,一二三四五六七”,意为“无耻”“忘(王)八”。

王某懊悔“失节”,竟在京师大学堂开学前夜悬梁自尽。

王某的悲剧从侧面反映了( )A.传统文化良莠并存B.“中体西用”思想盛行C.维新变法阻力较大D.民主革命即将到来3.(2019江苏清江中学期初)“天演”“物竞”“淘汰”“天择”等词语,渐成报纸文章的常用词语和爱国志士的口头禅,许多人用这些词语命名。

原名胡嗣穈的胡适,也是从“物竞天择,适者生存”中取“适”字,做了自己的表字和笔名。

这反映了( )A.“开眼看世界”成为一股社会思潮B.“中学为体,西学为用”是文化主流C.崇洋媚外渐成社会风尚D.实行制度变革的意识开始萌发4.1891年,康有为发表《新学伪经考》。

“新学”是指古文经学,康有为认为,今文经是孔子流传下来的真经;古文经根本不存在,它是王莽为了篡位而伪造的,湮没了孔子的微言大义,因此要“摧廓伪说”。

康有为的观点( )A.旨在推动学术上的考证辨伪B.基本上符合儒学发展历程C.体现学术为政治服务的特点D.从根本上动摇了传统儒学正统地位5.1919年五四运动的发生,使中国人对民主的理解由新文化运动时期对欧美民主政治的单一性理解转变为对民主政治的不同追求,如陈独秀对“民主”内容的新认识,孙中山对“民权”道路的新探索,胡适力主从“问题”入手实现“民主”,等。

五四运动后,对民主认识的变化表明先进的中国人( )A.对救亡图存道路的探索更加深入B.民族民主意识有了进一步觉醒C.彻底放弃了对欧美式民主的追求D.对民主的认识更加辩证和科学6.曾经,在国人如何面对西方第三人称代词的性别区分这一问题上,有人主张用“伊”对应“she”,也有人主张汉字拉丁化。

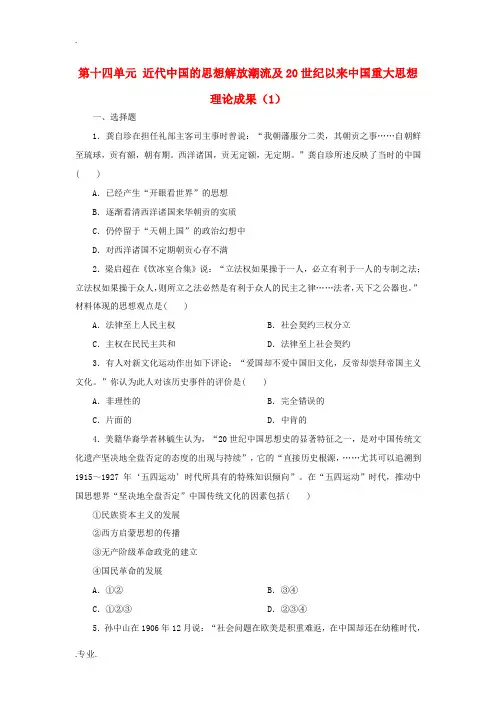

第十四单元近代中国的思想解放潮流及20世纪以来中国重大思想理论成果(1)一、选择题1.龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。

西洋诸国,贡无定额,无定期。

”龚自珍所述反映了当时的中国( )A.已经产生“开眼看世界”的思想B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满2.梁启超在《饮冰室合集》说:“立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……法者,天下之公器也。

”材料体现的思想观点是( )A.法律至上人民主权B.社会契约三权分立C.主权在民民主共和D.法律至上社会契约3.有人对新文化运动作出如下评论:“爱国却不爱中国旧文化,反帝却崇拜帝国主义文化。

”你认为此人对该历史事件的评价是( )A.非理性的B.完全错误的C.片面的D.中肯的4.美籍华裔学者林毓生认为,“20世纪中国思想史的显著特征之一,是对中国传统文化遗产坚决地全盘否定的态度的出现与持续”,它的“直接历史根源,……尤其可以追溯到1915~1927年‘五四运动’时代所具有的特殊知识倾向”。

在“五四运动”时代,推动中国思想界“坚决地全盘否定”中国传统文化的因素包括( )①民族资本主义的发展②西方启蒙思想的传播③无产阶级革命政党的建立④国民革命的发展A.①②B.③④C.①②③D.②③④5.孙中山在1906年12月说:“社会问题在欧美是积重难返,在中国却还在幼稚时代,但是将来总会发生的。

到那时候收拾不来,又要弄成大革命了。

我们实行民族革命、政治革命的时候,须同时想法子改良社会经济组织,防止后来的社会革命,这真是最大的责任。

”这是在解释( )A.民族主义 B.民权主义C.民生主义 D.民主主义6.王鸿生在《历史的瀑布与峡谷》中认为近代的某一思想是“以民道代天道”,是“有民无天”的新道统,是“翻天”,让民“顶天立地”。

三年(2020-2022年)高考真题分项汇编(新高考专用)专题10 近现代中国的思想、文化、教育一、近代中国的思想解放潮流【2022年】1.(2022·浙江·高考真题)1865年,面对西方列强威胁,薛福成提出“防之之策,有体有用。

言其体,则必修政刑厚风俗、植贤才、变旧法、祛积弊、养民练兵、通商惠工,俾中兴之治业,蒸蒸日上,彼自俯首帖耳”;“言其用”,则购其利器、学其技艺,“彼之所长,我皆夺而用之矣”。

他旨在强调A.维新变法B.师夷长技C.实业救国D.中体西用2.(2022·浙江·高考真题)赫胥黎晚年出版的文集,其中第九卷是《进化论与伦理学及其他论文》。

严复翻译的《天演论》节选自第九卷,在译文后面他添加了大量案语,表达自己的维新立场。

1898年,《天演论》出版,产生巨大影响。

该书对当时中国社会的意义在于()A.睁眼看世界B.宣传民主共和C.思想启蒙D.托古改制3.(2022·广东·高考真题)1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。

”以下解释正确的是A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性B.“笼子”是指落后的经济形态C.“无路”源于君主专制的压迫D.“鹰”等是指社会上的旧势力4.(2022·山东·高考真题)阅读材料,回答问题。

李超的“新生" 李超,广西梧州人、先求学于梧州,广州等地,后就读于北京女子高等师范学校。

李超的家庭不支持她求学,因而她生活困难,患肺炎后,无钱治疗,1919年8月病亡。

李超死后,其家庭置之不理,指责她“至死不悔,死有余辜"。

11月,北京教育界召开追悼大会,有1000多人参加,胡适、陈独秀、梁漱溟等现场作了演说。

专题十近代中国的思想解放潮流与20世纪的重大理论成果【高频考点呈现】考点一学习西方的器物技术考点二学习西方政治制度考点三学习思想文化考点四马克思主义中国化的理论成果【高频考点剖析】考点一学习西方的器物技术[考点回顾]1.新思潮的萌发(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚。

(2)代表:林则徐、魏源。

(3)主张:师夷长技以制夷。

(4)影响:引导中国人关注世界形势。

2.中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患。

(2)代表:奕䜣、曾国藩、李鸿章。

(3)主张:自强、求富。

(4)实践:洋务运动,创办军事工业、民用工业。

(5)影响:是中国近代化的开端。

[考点深化]运用多种史观评价洋务派的“中体西用”思想(1)从阶级斗争史观(革命史观)看,洋务派出于地主阶级的本能提出“中体西用”思想,其目的在于维护封建的君主专制制度和纲常伦理。

(2)从现代化史观看,它打出的“自强”和“求富”旗号,冲击了“重农抑商”的陈腐观念,对中国的工业现代化、国防和军队现代化、教育现代化和外交现代化起了一定的推动作用。

(3)从整体史观看,它反映了资本主义生产方式和新的思想观念对相对落后的国家和地区的旧制度、旧思想的冲击,是西方工业文明在世界范围内扩展的具体表现。

(4)从文明史观看,“中体西用”思想反映了中国封建传统文化与西方文明的冲突,反映了当时中国人对西方文明既欣赏又排斥的矛盾心态,但它毕竟承认了中学之不足,西学之所长,客观上使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转变。

[考题印证]1.(2019·江苏高考·6)清末,江苏某师范学校的校歌唱道:“经义治事,安定(北宋教育家胡安定)遗风,体用贵兼通。

旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中。

”歌词体现的理念是( )A.全面复兴旧学 B.排斥西方新学 C.新学消解旧学 D.崇尚中体西用【答案】D【解析】“体用贵兼通。

旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中”主张中国传统文化和西方外来文化并重,表明提倡中体西用,故D项正确;“旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中”主张中国传统文化和西方外来文化并重,全面复兴旧学过于绝对,故A项错误;校歌主张学习西方新学,而不是排斥西方新学,故B项错误;校歌主张中西并重,而不是新学消解旧学,故C项错误。

历史近代中国的思想解放潮流知识点近代中国是一个变革激烈的时期,尤其是思想解放潮流的兴起更是推动了整个中国社会的转型和发展。

本篇文章将会介绍关于历史近代中国的思想解放潮流的一些重要知识点。

一、新文化运动1915年,胡适等一批年轻学者在北京创办了《新青年》杂志,这一事件标志着新文化运动的兴起。

新文化运动主张“民主、科学、自由、平等”,大力批判封建主义、科举制度、文化腐朽等传统观念,特别是对当时社会政治文化不满的青年一度引起广泛的共鸣。

二、五四运动1919年5月4日,北京反帝爱国运动爆发,被称为五四运动。

运动主张打破旧的儒家思想、封建道德和代表西方文化的“四旧”,呼唤新的民主、自由、科学和人文精神。

此次运动对于中国革命、政治文化和社会思潮的发展影响深远。

三、马克思主义的传入与兴起早在19世纪末,马克思主义就进入了中国,但是直到1919年五四运动之后,这一思想才真正得到了推广和传播。

1921年,中国共产党组织成立。

马克思主义作为一种社会科学的思想体系,在中国的传播和发展将有力推动民族精神和思想的解放。

四、百花齐放和百家争鸣1956年,毛泽东提出“百花齐放、百家争鸣”的口号,鼓励各界人士讨论问题,批判一些不符合社会发展趋势的与之对立的观念和思想。

这一思想和政策背景下,许多问题得到了积极解决,新思想得到了广泛推广。

然而随后的政治运动中,这种论述被扭曲并较大程度上成为批判的目标。

以上是历史近代中国的思想解放潮流的重要知识点的简要介绍。

当然,还有一些其他权威思想家和社会议题的发展,如胡适、鲁迅、丁玲、郁达夫,精英裹胁下的政治运动等等,都是深刻而重要的思想潮流和文化发展的代表。

由于篇幅局限,以上仅是对孰略而又多样的思潮做了一些大致的介绍。

总之,历史近代中国的思想解放潮流带来了一次对文化、伦理、时代评价、进步等方面的大力变革与改革,推动了现代中国的进步和民主化的文化进程。

专题十近代中国的思想解放潮流与20世纪的重大理论成果【高频考点呈现】考点一学习西方的器物技术考点二学习西方政治制度考点三学习思想文化考点四马克思主义中国化的理论成果【高频考点剖析】考点一学习西方的器物技术[考点回顾]1.新思潮的萌发(1)背景:鸦片战争前后英国的侵略;中国闭关落后;程朱理学的束缚。

(2)代表:林则徐、魏源。

(3)主张:师夷长技以制夷。

(4)影响:引导中国人关注世界形势。

2.中体西用(1)背景:清朝面临内忧外患。

(2)代表:奕䜣、曾国藩、李鸿章。

(3)主张:自强、求富。

(4)实践:洋务运动,创办军事工业、民用工业。

(5)影响:是中国近代化的开端。

[考点深化]运用多种史观评价洋务派的“中体西用”思想(1)从阶级斗争史观(革命史观)看,洋务派出于地主阶级的本能提出“中体西用”思想,其目的在于维护封建的君主专制制度和纲常伦理。

(2)从现代化史观看,它打出的“自强”和“求富”旗号,冲击了“重农抑商”的陈腐观念,对中国的工业现代化、国防和军队现代化、教育现代化和外交现代化起了一定的推动作用。

(3)从整体史观看,它反映了资本主义生产方式和新的思想观念对相对落后的国家和地区的旧制度、旧思想的冲击,是西方工业文明在世界范围内扩展的具体表现。

(4)从文明史观看,“中体西用”思想反映了中国封建传统文化与西方文明的冲突,反映了当时中国人对西方文明既欣赏又排斥的矛盾心态,但它毕竟承认了中学之不足,西学之所长,客观上使中国人的价值观由“传统人”开始向“现代人”转变。

[考题印证]1.(2019·江苏高考·6)清末,江苏某师范学校的校歌唱道:“经义治事,安定(北宋教育家胡安定)遗风,体用贵兼通。

旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中。

”歌词体现的理念是( )A.全面复兴旧学 B.排斥西方新学 C.新学消解旧学 D.崇尚中体西用【答案】D【解析】“体用贵兼通。

旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中”主张中国传统文化和西方外来文化并重,表明提倡中体西用,故D项正确;“旧学沉沦,新知潮涌,两端执乎中”主张中国传统文化和西方外来文化并重,全面复兴旧学过于绝对,故A项错误;校歌主张学习西方新学,而不是排斥西方新学,故B项错误;校歌主张中西并重,而不是新学消解旧学,故C项错误。

2.(2017年天津卷4).1821~1850年,清代史籍著述出现重大变化:由校勘古籍转向研究本朝掌故,寻求经世之道;随着边患加剧,着意边疆地理研究;伴随西方殖民者东来,重视研究外国史地,译介西方书刊。

这种变化主要反映了人们( )A.关注社会现实及世界形势 B.改变了传统治史方法C.转向对本朝边疆史地研究 D.挣脱了文字狱的枷锁【答案】A【解析】依据材料“寻求经世之道”、“着意边疆地理研究”、“重视研究外国史地”可知变化主要反映清代史籍著述开始关注社会现实及世界形势,故A正确。

B材料无法体现,故排除。

“转向对本朝边疆史地研究”只是一个方面,故排除C。

D材料不能体现,而且说法绝对,故排除。

3.(2016·上海单科·18)下列选项中体现“中体西用”思想的是( )A.所谓造成新文化,融合东西两大文明之奇功,或可企致B.形而上者中国也,以道胜;形而下者西人也,以器胜C.吾人倘以新输入之欧化为是,则不得不以旧有之孔教为非D.吾人承孟荀传统之后,更兼收并蓄西方两派学说,不必借甲以排乙,或借乙以排甲【答案】B【解析】“中体西用”思想提出学习西方的“器物”。

“造成新文化”,强调的文化层面变革,“中体西用”思想还未达到,故A项错误;“形而下者西人也,以器胜”,主张学习西方先进的“器物”,故B项正确;“不得不以旧有之孔教为非”,与“中体西用”思想维护孔教地位不符合,故C项错误;“兼收并蓄西方两派学说”体现学习西方涉及思想文化层面,“中体西用”思想还未达到,故D项错误。

考点二学习西方政治制度[考点回顾]1.早期维新思想(1)主张:发展民族工商业,实行君主立宪制度,学习西方自然科学知识。

(2)局限性:没有形成完整理论,没有付诸行动。

2.维新思想(1)背景:洋务运动开展;中国民族资本主义产生并初步发展。

(2)代表:王韬、康有为、梁启超。

(3)阶级:民族资产阶级维新派。

(4)主张:倡导君主立宪。

(5)影响:起到思想启蒙的作用,形成一股思想解放潮流。

3.民主共和思想(1)旧三民主义①民族主义:反对民族压迫,推翻清政府统治。

②民权主义:推翻君主专制,建立资产阶级民主共和国。

③民生主义:土地国有,平均地权。

(2)新三民主义①民族主义:对外反对帝国主义,对内反对民族压迫。

②民权主义:指民权为一般平民所共有,授予一切反帝和反封建军阀的个人和团体一切自由和权利。

③民生主义:平均地权,节制资本,实行“耕者有其田”。

[考点深化]1.维新派与洋务派的异同(1)相同点:都主张向西方学习,引进西方先进的科学技术,富国强兵;都注重创办新式学堂、培养人才。

(2)不同点:洋务派主张“中学为体,西学为用”,维护封建制度;维新派则主张实行君主立宪制。

(3)分歧的根源在于二者所代表的阶级利益不同。

洋务派代表地主阶级的利益;维新派则代表新兴资产阶级的利益。

2.新三民主义对旧三民主义的发展1.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·28)英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。

但严复将该书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提出自然界进化规律同样适用于人类社会。

严复意在( )A.纠正生物进化论的错误 B.为反清革命提供理论依据C.传播“中体西用”思想 D.促进国人救亡意识的觉醒【答案】D【解析】19世纪末民族危机空前严重,材料严复“煞费苦心”将自然的进化论与人类社会的伦理学联系起来,目的是推动国人的思想解放,故A项错误;严复是资产阶级维新派的代表人物,没有倡导反清革命,故B项错误;严复是资产阶级维新派的代表人物,与洋务派“中体西用”思想无关,故C项错误;严复“煞费苦心”的目的是,宣传社会进化论思想,以“物竞天择,适者生存”的思想促进国人救亡意识的觉醒,故D项正确。

2.(2018·天津高考·6)据学者研究,晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。

但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部,这主要是因为当时( )A.闭关锁国状态刚刚被打破 B.西方文化的传播遭到顽强抵制C.国人更关注西学中的器物与制度 D.中国古典小说具有强大影响力【答案】C【解析】题干问及的是一个很长的时间段,1840年即已打破清政府闭关锁国状态,故A项错误;1861年洋务运动存续的35年里,文化出版事业的发展达到了一个前所未有的水平,江南制造总局翻译馆是晚清翻译西方著作数量最多,成绩最著的机构,它罗列了众多的学者译家和一些外籍传教士,戊戌变法时期设立译书局,翻译外国书籍,期间也的确遭到顽固势力的反对,但不是小说翻译少的主要原因,故B项错误;题干中“晚清成册的小说至少在一千种以上,其中翻译多于创作,翻译的数量占总数的三分之二。

但1840~1899年中国翻译的外国小说仅7部”,推知外国其他类的作品翻译多,结合1840—1899年中国发生了洋务运动和戊戌变法,故C项正确;题干分析的是的翻译作品中未大量翻译外国小说,未提及古典小说与其竞争问题,故D项错误。

考点三学习思想文化[考点回顾]1.民主、科学(1)背景:袁世凯尊孔复古。

(2)代表:陈独秀、李大钊。

(3)阶级:民族资产阶级激进派。

(4)主张:提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

(5)影响:动摇了封建思想的统治地位;为马克思主义的传播创造了条件。

2.马克思主义(1)背景:新文化运动;十月革命胜利。

(2)代表:李大钊。

(3)阶级:有初步共产主义觉悟的知识分子。

(4)主张:学习俄国,改造中国。

(5)影响:第一次举起了社会主义的大旗。

[考点深化]1.中国近代思想解放潮流的特征(1)学习西方与抵制侵略、启蒙和救国相连,体现了强烈的反封建反侵略性质。

(2)向西方学习是一个由浅入深、由“器物”到“制度”再到“思想文化”的复杂历程。

(3)经历了一个由被动接受到主动选择的过程,最终选择了马克思主义。

(4)思想解放程度不同,具有不平衡性。

东南沿海、城市要优于内陆、农村。

2.近代中国社会各阶层对传统文化的态度及主要原因1.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·29)1916年1月,陈独秀在《青年杂志》撰文称:“个人之人格高,斯国家之人格亦高。

个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。

而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是。

”陈独秀意在( )A.主张国家至上 B.批判封建伦理C.反对西方民主 D.传播马克思主义【解析】“个人之权巩固,斯国家之权亦巩固。

而吾国自古相传之道德政治胥(皆)反乎是”重点不是强调个人之自由,而是强调从思想上打倒封建伦理,故选B项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高”强调个人权利的重要性,而非国家至上,排除A项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。

个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”体现了西方的民主思想,排除C项;“个人之人格高,斯国家之人格亦高。

个人之权巩固,斯国家之权亦巩固”还停留在西方民主的范畴,没有上升为马克思主义,排除D 项。

【答案】B2.(2019.4·浙江高考·10)有学者研究新文化运动时注意到:陈独秀创办《新青年》时,以为可以轰动一时,但是第一年,并不如所想象,销行无多,每期仅印一千份。

1917年起,为数渐增,日后达一万五六千份,大专学校及中学学生争先购阅,才算真正轰动一时,这种状况与其反对旧道德的言论固然有关,但更与引起青年“新鲜的趣味”因素直接关联。

这种因素是( )A.“自强求富” B.“实业救国”C.“民主共和”D.“文学革命”【答案】D【解析】根据材料“1917年起,为数渐增……真正轰动一时……更与引起青年‘新鲜的趣味’因素直接关联”,结合所学,1917年新文化运动发起了“文学革命”,故选D项;自强求富,是19世纪六七十年代洋务运动时期的口号,排除A项;实业救国论,以张謇等人为代表,早在19世纪末就已提出,排除B项;辛亥革命使民主共和观念已深入人心,排除C项。

3.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·29)1915~1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。

这种变化可说明( )A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变【答案】A【解析】据材料“1915~1918年,《新青年》中“‘革命’、‘科学’、‘平等’、‘民主’”等词出现频次大体相当:1919~1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20”,结合所学可知新文化运动前期的主流思想是民主和科学,而后期开始传播马克思主义,因而“革命”一词较多,故选A项;国民革命运动是在1924—1927年,与材料时间不符,排除B项;材料“‘民主’出现次数不到‘科学’的1/10”说明认同资产阶级民主政体虽然减少但不是全盘否定,排除C项;材料涉及的是新文化运动前后期主流思想的变化,与中国社会主要矛盾无关,排除D项。