佛教对汉语词汇的影响

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

佛教为中国文化带来的词语汉魏至隋唐期间,随著佛教文化的广泛渗入,为中国传统文化带来了数万条词语,在汉语词汇中留下了浓厚的佛教文化气息,使汉语中的成语、词汇更加的丰富、五彩斑斓,对中华民族的传统文化产生了深远的影响。

常用词语都有近五百条。

比如:现在、如实、实际、真谛、单位、迷信、无常、净土、慈悲、相对、如是、上乘、有缘、化身、忏悔、生老病死、菩萨心肠、大千世界、不可思议、一丝不挂、芸芸众生、想入非非、盲人摸象、三心二意、在劫难逃、苦海无边、回头是岸、执迷不悟、恍然大悟、当头棒喝、走火入魔……。

如果我们离开了这些词语,恐怕连话也说不成了。

虽然我们可能不懂佛法,但确实已经潜移默化,受到了佛法的熏陶。

下面这些词语也是啊!1. 十八层地狱,十八罗汉,十恶不赦,七手八脚,八字没见一撇2. 顽石点头,恶口伤人,称心如意,借花献佛,爱河,烦恼,浩劫,流通,家贼难防3. 野狐禅,羚羊挂角,欲火,宿命,弹指,随缘,森罗万象,雁塔题名,悲观等4. 药医不死病,面壁,相应,皆大欢喜,挂羊头,卖狗肉,顺水推舟,看风使帆5. 味同嚼蜡,放下屠刀,立地成佛,宗旨,单刀直入,单位,净土,空中楼阁6. 一日不做,一日不食,一心不乱,一报还一报,一丝不挂7. 正宗,功德无量,本来面目,电光石火,叶落归根,四大皆空,头头是道,对牛弹琴等8. 开眼界,天花乱坠,无风起浪,无边,无事不登三宝殿等9. 三头六臂,大千世界,口头禅,门外汉,习气10. 劫后余生,抛砖引玉,报应,伸手不见五指,作茧自缚,作贼心虚等11. 执著,有口皆碑,在劫难逃等在日常生活中,无论是文章还是语中,佛教成语使用已经非常普遍,只是很少有人会觉察到而已。

当我们上门求人办事的时候,会说:无事不登三宝殿。

这是典型的佛教成语。

三宝殿是指代表佛法僧的殿堂,原意是:只有遇到事情时,才会想起到寺院寻求帮助。

后来比喻登门求人办事。

我们替人求情时,会说:不看僧面看佛面。

这又是典型的佛教成语。

最新整理论佛教文化中的佛经词汇对汉语词汇的影响论佛教文化中的佛经词汇对汉语词汇的影响一、引言文字是记录语言的书写符号系统,是人类最初图画的,学者们一般称之为“图画文字”,其功能是占卜或记事,反映了当时人们的现实生活。

在此过程中,巫术与那些“图画文字”的出现有很大的关联,绝大多数的“图画文字”是为了施行巫术的。

文字,作为一种符号很容易被人类当作他们与神灵交流的工具,如甲骨文、水书(水族巫师用的符号)用于巫术;纳西东巴文与彝文用作写经书;傣族傣文与藏文也用作抄写佛教经书等。

[1]由此可见,文字在远古时代一直被用于施行巫术,而这又似乎反映了文字的出现不仅为了方便人们的日常生活,更重要的一点可能是为了与神灵沟通所需要。

因此,文字与宗教的传播关系密不可分,最早的文字功能之一就是用于宗教文化传播活动的。

宗教——人类社会发展到某个阶段时所出现的精神性产物,对语言更是具有深刻的影响,其在文字的起源,语言系统自身的发展以及语言使用研究等各方面,都打上了不可抹灭的烙印。

有学者曾说:“如果选择一个社会因素,能对语言的历史产生最深刻的影响,而且反过来又最受语言的影响,那就是宗教。

”[2]佛教文化的传入,以翻译佛经为载体,以传播佛教文化普度众生为目的,无论是在音韵、词汇、语法以及修辞上,都对汉语言的不断演变发展产生不同程度的影响。

笔者就佛教文化在中原地区的传播,探究其在汉语词汇中的深刻影响。

二、佛教文化的传播中国佛教于印度佛教,是印度佛教文化的继承和发展,佛教文化在传入中原之前,已经在西域地区广泛传播了。

自汉武帝时张骞出使西域开辟丝绸之路以后,西域各地与中原各地的经济、文化、政治等交往非常频繁,从而为佛教文化的传入准备了一定条件。

据相关典籍(《四十二章经序》以及《洛阳珈蓝记》卷四)的记载:“白马寺,汉明帝所立也,佛入中国之始。

帝梦金神,长丈六,项背日月光明。

金神号曰佛。

”[3]东汉永平年间汉明帝曾梦见一位神人,后派遣使者西行求法并抄回佛书经文四十二章,汉明帝为表示其对佛像和经文的欢迎,特意为之建造了一座佛寺,赐名为“白马寺”,故佛教文化开始传播。

在汉语史上,汉语大规模地吸收外来词源共有三次:一是战国时期,主要是从匈奴、西域来源地词;二是魏晋至隋唐时期,主要是从梵语系来源地佛教词语;三是明清时期,主要是来自西方词源地词.其中,来自佛教地词是对汉语影响最大地一次.梁启超先生曾统计《佛教大辞典》,发现其中共收录有“三万五千余语”,足以看出佛教语言与汉语文化地密切关系.现在许多日常用语来自佛教语汇,正如赵朴初先生所说地:“如果真要摒弃佛教文化地话,恐怕他们连话都说不周全了.”我们先举三个成语地例子:个人收集整理勿做商业用途生老病死:佛教认为这是人生必经历地四种痛苦.《法华经科注》:“生老病死,四苦也.”相传释迦牟尼为太子时,曾于王城四门分别见到分娩、老人、病人和送葬地景象,因而,决心放弃王位继承,出家修道以期超脱生老病死之苦而达彼岸.个人收集整理勿做商业用途打成一片:指紧密结合,不分彼此.毛泽东《论联合政府》:“教育每一个同志热爱人民群众……,每到一地,就和那里地群众打成一片”.这成语出自宋·释普济《五灯会元·育王德光禅师》:“苦乐逆顺,打成一片.”意思是苦也罢,乐也罢,逆境也罢,顺境也罢,都能看成一回事,道行就高了,是启迪人了悟自己地真性.个人收集整理勿做商业用途心领神会:出于禅语,原作“心融神会”,见《续灯录》卷九:“入室扣请,心融神会.”不要执着于语言文字,而心融神会,这是禅宗参悟地关键.后这成语演变为“心领神会”,就是指不必明说,心中已完全明白,彻底领会.个人收集整理勿做商业用途有很多词语,一看就感觉与佛教有关,如:一报还一报,十八层地狱,大慈大悲,无事不登三宝殿,不看僧面看佛面,功德无量,衣钵相传,昙花一现,看破红尘,前世作孽,菩萨心肠,跑得了和尚跑不了庙,善有善报,恶有恶报,等等.还有一些词汇,也源于佛教,但我们日常用时已感觉不到它地来源了,例如:个人收集整理勿做商业用途方便:梵语āā地意译,指因人施教,导人入佛之权宜方法.语自《法华经·方便品》.佛谓:“吾从成佛以来,种种因缘,种种譬喻,广演言教,无数方便,引导众生令离所执.”《大藏法数》:“方谓方法,便谓便宜,犹善巧也.”“方便”为菩萨十度之一,是大乘佛教地一大特色.以后,被引申为随机应变或与人便利等.个人收集整理勿做商业用途安详:隋·吉藏义疏:“安详者,示大人之相.欲明大法,故先示大人相.又安详者,动寂无碍也.故论云:显如来定力自在,无人惊动,故称安详.”后,人们以安详表示稳重,从容不迫,言行自如.个人收集整理勿做商业用途譬喻,是佛教施教地重要方式,据说有“大喻八百,小喻三千”.佛陀因人、因时、因地而采用不同地譬喻方法,有顺喻(随顺俗理),逆喻(逆于俗世之理),现喻(用眼前之事譬喻),非喻(以假设非现实之事譬喻),先喻(现设譬喻,后用道理应之),后喻(先讲道理,后用譬喻显之),先后喻(先后所说均为譬喻),遍喻(从头至尾均用譬喻).这些,大大丰富了中国地语言表达方式.中国上古就有譬喻造词,佛教传入中国后,大大促进了譬喻造词地发展.例如:个人收集整理勿做商业用途心田:佛教认为,心是善恶之苗生长地源头,故称心田.心地:佛教认为,心如滋生万物地大地,能随缘生一切诸法,众生成佛就要在心地上下功夫.火坑:譬喻五欲(贪财、贪色、贪食、贪名、贪睡地欲望)之可畏.五欲能燃烧人地身心,犹如火坑.智力:由智慧而生地力量.一说佛特有十种智慧力;二说菩萨十种力量(深心力、方便力、智力、愿力等)之一.还有,佛教以莲花譬喻清净、吉祥.据说释迦牟尼降生时,有莲花相伴.《大乘密严经》:“如莲出淤泥,见之生爱敬.如是佛菩萨,出于生死泥,成佛体清净,诸天所欣仰.”宋代周敦颐个人收集整理勿做商业用途《爱莲说》佳句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,就是受佛教思想地影响而生成.当时有“周茂叔(周敦颐地字)、穷禅客”一说,据说是指他与佛教参禅地僧人辩论,把后者说地没话说了.个人收集整理勿做商业用途佛教故事,也丰富了中国地日常对话用语.如:借花献佛,常被人们日常应用.它是出自《过去现在因果经》上地关于善慧仙人用从青衣人处受赠地七茎莲花献佛地故事.祸国殃民,人们常用它来骂“四人帮”.这是依据《旧杂譬喻经》上地关于祸母(一个像猪非猪地东西)造成人民动乱、无法安居乐业,它被烧又造成全国火灾地故事提炼出来地成语.个人收集整理勿做商业用途佛教传入中国还带来用反切给汉字注音地方法.汉字不是拼音文字.中国上古给汉字标音,一般是使用假借字.如:借“风”为“凤”;借“羽”为“昱”等.东汉许慎著《说文解字》是用“读若”等方法标音,如:“瑂,石之似玉者,从玉,眉声,读若眉”(《说文解字·玉部》).上述注音方法有很大地缺陷.佛教传入中国,对汉语语音学研究,发挥了巨大地促进作用.古印度地梵文是拼音文字.翻译佛经者受之启发,就把汉语地语音分为声母和韵母.据说,反切是由三国时代魏国地孙炎在总结东汉中叶以来民间创造地基础上发明地,即取反切上字地声母、反切下字地韵母和声调,拼合成为被反切字地读音.例如:“昌真”切“瞋”,即取“昌(ā)”地声母“”和”“真(ē)”地韵母和声调“ē”拼合成“瞋”地读音“ē”.反切法给中国古代人们读书识字带来很大方便.(当然,它还不够科学.中国近代以来,就采用音素字母为汉字注音了.当代,我们用地就是《汉语拼音方案》.)掌握了字音地分析方法,中国古代学者就将汉字按音韵系统分类,编纂成各种韵书,其中,最有影响力地有隋代地《切韵》、宋代地《广韵》、元代地《中原音韵》等.这个人收集整理勿做商业用途些韵书,对古代诗、词、曲地创作有很大帮助,也为後人研究古代不同时期地语音面貌保存了完整而详细地资料.上面说地,是佛教对中国汉语言文字地影响,佛教对中国一些少数民族语言文字地影响就更大.藏文,就是公元世纪在翻译大藏经时,依据梵文而创立地.到了元代,八思巴用梵藏文字创制了八思巴蒙古文字.傣族过去地老傣文,也是由佛教文献地传入而产生地.个人收集整理勿做商业用途。

佛教在古代中国的传播与融合佛教作为宗教的一种形式,传自印度,一直以来都占据着中国宗教文化的重要地位。

在古代,佛教在中国的传播与融合可谓是独树一帜,并在中国社会和文化中留下了深远的影响。

一、佛教传入中国的历史佛教最早传入中国是汉武帝时期,此时中印两国之间的交流很活跃。

当时,汉武帝遣使前往印度取经,带回了一名来自印度的沙门(佛教僧侣); 这便是佛教在中国传播的最早的历史记载。

此后,经过东汉时期、魏晋南北朝、隋唐等时期的推广和整合,佛教徐徐深入中国内地,逐渐形成了中国佛教的特色。

二、佛教对中国文化的影响1.佛教语言对汉语的影响随着佛教的传入,大量的印度佛经被翻译成汉语,不少梵文、巴利文等语言也被引进。

因此,佛教成为了一个重要的媒介,对汉语的语法和词汇进行了丰富和改造。

这其中,最受欢迎的是“梵语”这一词汇,被引进后意义又被扩大,如今已经被广泛应用。

2.佛教艺术对中国艺术的影响佛教艺术在中国艺术界的影响非常大,佛寺、佛塔、佛像等各种形式的佛教建筑在中国跨越了所有历史阶段。

这些建筑的造型、施工方式、色彩、字符等方面都对中国传统艺术发展产生了极大的影响。

因此,佛教被广泛认为是中国传统艺术的重要来源之一。

3.佛教思想对中国思想的影响佛教以无始无终、众生平等、涅槃解脱等思想为主要内容,是一种富有人文关注的信仰形式。

这些思想,一直都在影响着中国的书法、绘画、音乐、哲学等各个领域。

在思想层面上,佛教对中国文化的影响是耐人寻味的。

三、佛教在中国的融合佛教在中国的传播不是完整、单一的,而是和中国本来的宗教文化进行了深度的融合。

这种融合,不仅表现在宗教组织、宗教仪式、宗教信仰方面,也表现在社会文化、哲学等多方面。

具体表现如下:1.与儒家文化的融合佛教与儒家文化的融合程度高,这主要体现在几个方面:一是在仪式和礼节方面;二是在“人我关系”方面;三是在伦理道德方面。

这种融合的产生,使得佛教在中国的传播和发展走上了一条与其他亚洲国家不同的道路。

来自佛教的汉语词汇佛教是世界上三大宗教之一,涉及了社会历史和人类生活的方方面面的百科全书。

佛教创立于印度,自两汉之时传人中国,逐渐和我国固有的儒教、道教文化相互渗透、相互融合,成为当时中国传统文化不可分割的组成部分。

佛教文化以佛经传译为主要途径,对汉语的音韵学、语法学、词汇学、汉字、修辞法等方面产生了巨大的冲击。

这种冲击和影响历久不衰,绵延了近两千年。

原中国佛教协会赵朴初会长曾说:“现在许多人虽然否定佛教是中国文化的一部分,可是他一张嘴说话其实就包含着佛教成分。

”可见佛教对我国汉语词汇的影响之大。

一、汉语词汇受佛教影响的方面佛教文化对汉语词汇的影响主要体现在以下三个个方面。

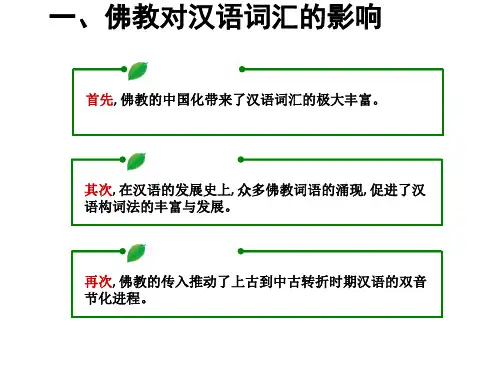

(一)佛教的中国化带来了汉语词汇的极大丰富。

除了历代佛经翻译者运用各种不同的翻译方法,创造出大量与佛教有关的汉语新词,还有不少汉语中的已有的词被赋予了佛教的意义,出现了大量的“佛化汉词”,如“空”、“解脱”。

(二)在汉语的发展史上,众多佛教词语的涌现,促进了汉语构词法的丰富与发展。

佛经翻译利用并激活了汉语固有的四字模式,使其构词能力大大加强,直接或间接地推动了汉语四字格的蓬勃发展,其中源于佛教的四字格成语占了汉语史上外来成语的最高比例,它们与汉语成语融合在一起,成为汉语词汇的有机组成部分。

其次是产生了大批偏正式汉语语词,如“戒律”、“妄想”、“三生”等,逐渐改变了六朝以前汉语词汇以联合式为多的状况。

(三)佛教的传人推动了上古到中古转折时期汉语的双音节化进程。

为了适应梵文的特点,同时也为了使译文更为晓畅,佛经翻译家们在译经过程中创造了大量的双音节词,如“如意”、“成就”、“慈善”等。

佛教对社会文化生活各个方面的影响巨大,汉语中的来自佛教词汇十分丰富。

根据来自佛教汉语词汇的各个类型:从使用较多的成语、惯用语、谚语几个类别来举例说明。

二、来自佛教的汉语词汇的类别(一)成语汉语中有相当一部分成语源于佛教中的佛经故事、教义理论、礼俗习惯和禅宗典故,如“晏花一现”、“天花乱坠”、“作茧自缚”、“不可思议”、“五体投地”、“百尺竿头”、“点石成金”等。

汉语词汇反映佛教文化:语言反映宗教信仰佛教的传入对汉语词汇的影响汉魏至隋唐期间,佛教传入对汉语词汇有巨大的影响,随着佛教文化的广泛渗入,为中国传统文化带来了许多词语,在汉语词汇中留下了浓厚的佛教文化气息,使汉语中的词汇更加的丰富,对中华民族的传统文化产生了深远的影响。

佛教传入后,佛教用语与汉语词汇有机结合,产生了众多新词汇。

在日常生活中,无论是口语还是书面语,使用与佛教相关的词语或成语已经非常普遍,只是很少有人会觉察到而已。

下面都是佛法观念日渐世俗化而广泛用于日常生活中的,已成为汉语中通用的词汇,数量之多,难以尽述。

原中国佛教学会会长赵朴初先生说:“如果彻底掘弃佛教文化,恐怕他们连话都说不周全了。

”常用词语都有近五百条。

比如:现在、如实、实际、真谛、单位、迷信、无常、净土、慈悲、相对、如是、上乘、有缘、化身、忏悔、生老病死、菩萨心肠、大千世界、不可思议、一丝不挂、芸芸众生、想入非非、盲人摸象、三心二意、在劫难逃、苦海无边、回头是岸、执迷不悟、恍然大悟、当头棒喝、走火入魔……十八层地狱,十八罗汉,十恶不赦,七手八脚,八字没见一撇顽石点头,恶口伤人,称心如意,借花献佛,爱河,烦恼,浩劫,流通,家贼难防野狐禅,羚羊挂角,欲火,宿命,弹指,随缘,森罗万象,雁塔题名,悲观药医不死病,面壁,相应,皆大欢喜,挂羊头,卖狗肉,顺水推舟,看风使帆味同嚼蜡,放下屠刀,立地成佛,宗旨,单刀直入,单位,净土,空中楼阁一日不做,一日不食,一心不乱,一报还一报,一丝不挂正宗,功德无量,本来面目,电光石火,叶落归根,四大皆空,头头是道,对牛弹琴开眼界,天花乱坠,无风起浪,无边,无事不登三宝殿三头六臂,大千世界,口头禅,门外汉,习气劫后余生,抛砖引玉,报应,伸手不见五指,作茧自缚,作贼心虚执着,有口皆碑,在劫难逃水到渠成、拖泥带水、将错就错、七手八脚、半斤八两、千奇百怪、粉身碎骨、胆战心惊、感天动地、雪上加霜、剑树刀山、灰头土脸、斩钉截铁、众口难调、心猿意马、头头是道、安身立命、一心一意、心猿意马、去伪存真、人间地狱、借花献佛、天龙八部以及大开方便之门、解铃还需系铃人等等。

佛教文化与汉语词汇摘要:佛教文化与汉语文化原本是两种不同本质的文化,但随着佛教在我国的流传和佛教书籍的大量传译,汉语和汉文化越来越多的受到了佛教的影响,本文就以佛教对成语、俗语和歇后语了解下佛教和汉语的结合。

关键词:佛教;汉语;成语;俗语;歇后语佛教是世界上三大宗教之一,源远流长,内容极为丰富,是一部涉及了社会历史和人类生活的方方面面的百科全书。

佛教创立于印度,自两汉之时传入中国,逐渐和我国固有的儒教、道教文化相互渗透,相互融合,成为当时中国传统文化不可分割的组成部分。

我们可以看到,人们还在使用着汉语中源自佛教的词汇,但对这些词汇的来源已经不甚了解罢了。

因此,从另一个方面我们看出了佛教对汉语词语的影响是多方面的。

一、佛教文化对成语的影响汉语成语是经过千锤百炼而形成的语言精髓之一,是汉语词汇宝库中的明珠。

在璀璨夺目、丰富多彩的汉语成语中,有三百多条与佛教文化有关。

研究佛教的成语,是我们探讨汉语成语与佛教文化的基础部分。

对于这些佛教成语,我们可以大致的将他们分为以下几大类:(1)、凝练故事(源于佛教修行实践的成语)佛经中有不少故事,特别是在“十二部经”①中的“因缘”“譬喻”“本事”“本生”四大部中,更是大量地收录了古代南亚次大陆的寓言故事,作为“喻体”,附会佛教的教义“本体”,以作解释和宣传。

佛陀总喜欢用通俗的语言,对他的信徒讲述那些饶有情趣、富于哲理的故事,多方比喻,“方便说法”。

除其宗教意义外,这些故事的另一作用就是:使其中的一部分成为我们现在所说的成语。

盲人摸象(众盲摸象、瞎子摸象)典出《涅槃经·师子吼品》、《长阿含经·镜面王经》等。

整个故事用以喻众生无明,以妄想执著故,不能了然见到“佛性”。

这个故事在我国早已家喻户晓,后凝练为“众盲摸象”“盲人摸象”“瞎子摸象”,泛喻察事观物以偏代全者。

除了上述这个成语,还有许多类似的由佛教故事凝练而成的成语。

例如:天花乱坠、天女散花等。

原来汉语中的这些词都来源于佛教原来汉语中的这些词都来源于佛教汉语发展史上,汉语大规模吸收外来语共有三次:一是战国时期,主要是匈奴、西域来源的词;二是魏晋至隋唐时期,主是梵语系统来源的佛教词语;三是明清时期,主要是来自西方语源的词。

其中来自佛教的词是对汉语影响最大的一次。

据梁启超先生统计,日本人所编的《佛教大辞典》共收佛教用语“三万五千余语”。

完全可以这么说,没有佛教语言,就不能说中国话!两汉之际,佛教由印度传入中国,许多佛教典籍陆续被翻译成汉语。

佛经本以梵文写成,当中有许多宗教术语和古印度的词汇。

佛教的经籍被翻译成汉语后,这些外来语亦渐渐融入汉语之中,成为日常语汇的一部份。

除了“菩萨”、“罗汉”、“夜叉”“、舍利”等词外,还有“恒河沙数”、“回头是岸”等成语。

这些佛教语言逐渐与汉语相融摄,很多我们都琅琅在口却习焉不察,仅举其部分如下,估计够您大吃一惊了吧。

【刹那】梵语“Ksana”的音译佛。

典中“刹那”指“时之极微者”,即非常短的时间。

“刹那无常”、“刹那生灭”、“刹那三世”等也是佛教用语。

现在人们还常用“一刹那”、“刹那间”等词。

【茉莉】梵语“Malika ”的音译简称,是产于印度的一种花。

佛经里最初翻译成“抹莉”。

【牛鬼蛇神】原为佛教用语,说的是阴间鬼卒、神人等,后成为固定成语,比喻邪恶丑陋之物。

在“文革”一开始,《人民日报》发表了经陈伯达修改的社论《横扫一切牛鬼蛇神》,“牛鬼蛇神”便成了所有被打倒的无辜受害者的统称。

【现身说法】佛教宣称释迦牟尼能显现出各种各样的形象,向不同的人讲说佛法,是为现身说法。

后来指以亲身经历为例证,对人进行解说或劝导。

现身的意思已经由显现人身变为亲身经历。

【抖擞】很难相象该词原是佛教头陀 (dhata) 的别称。

所谓抖擞,就是僧人修持的一种苦行。

修苦行的僧人,能断除对饮食、衣服、住处等贪著烦恼,就像去掉衣服上的灰尘一样。

【心无挂碍】挂碍即牵挂。

原为佛教用语,指内心没有任何牵挂。

佛教文化对汉语词汇的影响研究作者:王海英来源:《环球人文地理·评论版》2014年第12期摘要:自从佛教在两汉之际传入中国之后,经过一段较长时间的发展,佛教文化不仅对中国人民的思想产生了重要影响,而且对汉语词汇的丰富完善也起到了很大的推动作用。

佛教传入中国以后,随着佛经事业的兴盛,佛教的借词和译词对汉语词汇产生了重大影响,一些佛教借词进入到了汉语之中,同时佛教译词也大量增加,汉语的复音化进程加快。

本文试以《大唐西域记》中的佛教词语(不包括成语、谚语、歇后语)为例,简单地论述与佛教有关的一些用语,汉语词汇对佛教词语的译借情况,佛教词语对汉语构词法的影响,以及佛教用语和全民汉语词汇的融合情况等。

关键词:佛教文化;汉语;构词法;全民汉语词汇一、引言在中国传统宗教文化中,佛教流传、发展了近两千年,在中国历史上产生了广泛的影响,并逐渐形成有中国特色的“汉地佛教文化”。

佛教大体在公元前后两汉之际传入中国,从南北朝开始进入兴盛发展阶段,隋唐时期进入鼎盛时代,之后在衰落中延续。

中国历史上留下了灿烂辉煌的佛教文化遗产,如般若和禅宗思想、佛教寺塔、佛经故事题材绘画等,同时,长期、大量的佛经翻译对汉语词汇也产生了重大影响,大量的佛教译借词进入到了汉语词汇之中,影响了汉语的构词法,促使汉语很快走上复音化道路。

二、佛教词语在汉语中的体现语言是社会最重要的交际工具,佛教产自于古印度,佛经是用梵文写成的,而梵文与汉语是属于两种语言体系的文字,“中国佛教文化要依赖汉语来表述自己的教义、传播自己的宗教主张,同时还要依赖汉语来表述佛教特有的各种文化观念。

” 佛教传入中国以后,为了满足交际的需求,需要用汉语来表达与佛教有关的教义、制度以及事物名称等,因此,逐渐就形成了用汉语表述的佛教语言。

汉语表达式的佛教文化语言主要表现在佛教教义、人际称呼、礼仪、寺院、佛像等方面。

(一)佛教教义词汇这些词语主要反映有关佛教的一些宗教信念、思想理论等,各自有其特定的内涵。

收稿日期:2006-10-17 作者简介:王脉(1971-),女,宁波人,宁波大学外语学院,研究方向为外国语言学及应用语言学。

第24卷第1期2007年1月东 疆 学 刊Do ng jia ng Jour nal V ol.24N o.1J an.2007佛教对汉语词汇影响的探析王 脉(宁波大学外语学院,浙江宁波315211)摘 要:佛教,起源于印度,自两汉之时传入中国后,对汉语的发展产生了广泛而深刻的影响,其中对汉语词汇的影响则尤为明显。

佛教的传入和佛经的翻译给汉语词汇增添了大量有关佛教色彩的新词语,极大地丰富了汉语的词汇量。

佛经的传译促进了汉语词汇的发展,创造了不少新的双音词与多音词,同时也使汉语的构词法得到进一步的丰富和发展。

此外,佛教对我们的日常用语和成语都产生了深远的影响。

关键词:佛教;汉语词汇;影响中图分类号:H 13 文献标识码:A 文章编号:1002-2007(2007)01-0081-04 佛教是世界上三大宗教之一,源远流长,内容极为丰富,是一部涉及了社会历史和人类生活的方方面面的百科全书。

佛教创立于印度,自两汉之时传入中国,逐渐和我国固有的儒教、道教文化相互渗透、相互融合,成为当时中国传统文化不可分割的组成部分,对当时中国乃至亚洲社会的各个领域——政治、哲学、经济、文学、艺术、语言、建筑以及人们的日常生活,都产生了广泛而又深刻的影响[1]。

佛教作为一个完全异质的语言、文化系统传入中国,经历了一个漫长的历史过程。

在此过程中,佛教文化以佛经传译为主要途径,对汉语的音韵学、语法学、词汇学、汉字、修辞法等方面产生了巨大的冲击。

这种冲击和影响历久不衰,绵延了近两千年。

时至今日,你只要稍作留意,便会发现人们仍在自觉或不自觉地使用着汉语中源自佛教的词汇,只不过他们之中很多人对这些词汇来源已不甚了解罢了。

本文拟就以下四个方面,谈谈佛教对汉语词汇的影响。

一、新词语的产生佛教文化的传入对汉语的发展产生了深刻的影响,由于词汇是语言中最为活跃的因素,因此,佛教对汉语词汇的影响也最为显著。

论佛教的传入对汉语词汇、语法方面的影响胡聪(江西农业大学人文院文学091 20093397)摘要:佛教传入中国是一个动态的历史过程,期间,印度佛教和中国本土文化相融合,对汉语言的演变发展产生了广泛而深远的影响。

在今天汉语的词汇,语法、翻译方法上,佛教文化都做出了巨大贡献。

关键词:佛教汉语词汇影响引言语言是文化的重要载体,它贯穿于社会生活。

毋庸置疑,佛教文化的输入是导致汉语词汇发生重大变化的原因之一,自东汉佛教传入中国,佛教文化已渗透到社会生活的方方面面,它不仅充实了汉语词汇这个大家族,丰富了汉语词汇构造的方式,而且推动了汉语语法的发展。

可见,佛教在汉语词汇、语法、甚至修辞等方面产生的影响是相当巨大的。

直到今日,人们还在自觉或不自觉的运用汉语中的佛教词汇。

一、佛教的传入丰富了汉语基本词和根词(一)音译词语音是语言的物质外壳,是词汇的声音表达形式。

梵语词汇被借用时,便产生读音的借用,或译出其中一个音节,或是全译后的简称。

例如:袈裟:梵语kas!a^ya,巴利语kasa^ya 或kasa^va。

意译作坏色、不正色、赤色、染色。

指缠缚于僧众身上之法衣,以其色不正而称名。

又作袈裟野、迦逻沙曳、迦沙、加沙。

又作袈裟野、迦罗沙曳、迦沙、加沙。

意译为坏色、不正色、赤色、染色等。

为佛教僧众所穿着的法衣,以其色不正,故有此名。

“菩提”一词是梵文Bodhi的音译,意思是觉悟、智慧,用以指人忽如睡醒,豁然梵语bodhi,巴利语同。

意译觉、智、知、道。

广义而言,乃断绝世间烦恼而成就涅盘之智慧。

即佛、缘觉、声闻各于其果所得之觉智。

此三种菩提中,以佛之菩提为无上究竟,故称阿耨多罗三藐三菩提,译作无上正等正觉、无上正遍智、无上正真道、无上菩提。

开悟,突入彻悟途径,顿悟真理,达到超凡脱俗的境界等。

“南无”,是梵文Namas的音译,读作:那谟,亦译作“南谟”、“那谟”等。

意为致敬、归敬、归命。

是佛教信徒一心归顺于佛的用语,常用来加在佛、菩萨的名称或经典题名之前,表示对佛、法的尊敬和虔信,如南无喝罗、南无三宝等。

佛教用语对汉语词汇的影响浅析摘要:汉语作为一种高度发达绵延至今的语言,在其发展史上,佛教尤以梵文佛典语言,对汉语的语音、词汇、语法等方面产生了巨大的影响。

本文从词汇的角度,从两方面简单介绍了佛教用语对汉语词汇的影响,一是对汉语词汇的丰富,二是对汉语固有词汇的改变。

从词汇实例及佛教文化内涵入手,加深我们对文化交融、汉语本身认识。

关键词:佛教用语;汉语词汇;影响一佛教用语对汉语词汇的丰富西汉末期佛教从中亚、西域传入中国,经魏晋隋唐迅猛发展,终与中国传统文化合流,形成了有别于印度佛教文化的中国佛教文化。

而语言作为一种最敏感而显著的文化因子,也随之佛教文化的传播而产生着变化,正如梁启超先生尝言:“盖我国自汉以后,学者唯古是崇。

不敢有所创作,虽值一新观念发生,亦必嵌以古字,而此新观念遂淹没于囫囵变质之中,一切学术,俱带灰色,职此之由。

佛学即昌,新语杂陈;学者对于梵义,不肯囫囵放过;搜寻语源,力求真是。

其势不得不出于大胆地创造。

创造之途既开,则亦为分析的进化。

此国语内容所以日趋于扩大也。

”[1]1.1 佛教专用语佛教传入后,为宣扬教义,大批的佛典翻译产生了大量的佛教词语,它们并不是全民的通用语,大多出现在专门典籍或佛教文献中,以阐述佛教教义、禅语及其思想内涵的专有名词或词根的形式出现,多属于新造词。

1.1.1 词根在翻译佛典中,由于有不少内容很难在汉字字库中找到相应的词,于是人们就创造了新的字来与之契合,这样大大的丰富了汉字的字库。

如:塔:梵文Stupa汉文中本无此字,魏晋时专门造出,始见于《道行般若经》音译为佛图、浮图,意译为图冢、灵庙。

是藏佛身和经卷之地,是佛教的一种建筑形式。

因此在现代汉语中产生了塔林、塔楼、塔台、塔钟等词。

此类还有禅、佛、僧等。

1.1.2 专有名词一些汉语名词在佛典中表达教义、礼仪和典故时使用,其使用范围也仅限于佛教经典。

如:舍利、比丘、阿鼻、沙门、灌顶、持戒等。

1.2 日常用语与熟语1.2.1 日常用语在日常用语中,频有佛语出现,只是其中很多词的佛教意味在传播过程中被淡化甚至不再为人所知,如:世界,语出《楞严经》:“世为迁流,界为方位。

目录前言 (1)佛典翻译与汉语词汇之影响 (1)佛门专词 (2)哲学用词 (2)日常用语 (3)成语 (3)佛教用词得以广泛流传的原因 (4)总结 (6)前言在世界各地,宗教对人类文化有?巨大的影响。

信仰者往往因为受到其宗教之薰陶,而在其文学创作以至日常生活中,不知不觉地使用了该教的词语典故和特有句法。

例如“上帝”、“天堂”、“天使”等字,便在基督教盛行的西方的文学作品中经常出现。

古代中国亦不例外。

虽然中国自古以来无一特定的国教,但道教、佛教,以至其他民间信仰都不断促进著中国文字演变。

当中,由于佛教属于外来宗教,其所依据之经典绝大部份均译自梵文、巴利文、佉留文及多种胡语,所代表的文化是已高度发展的印度文明,因此其对中国本土的汉语冲击甚巨。

以下将探讨佛教对汉语词汇之影响及这些词汇得以在中国普及的原因。

佛典翻译与汉语词汇之影响一般认为佛教在公元一世纪前,便已透过西域(今新疆一带)诸国传至已经拥有高度文明的东汉社会。

为了在中土争取信徒,当时的佛教传播者就必须把梵文、巴利文或藏文写成的佛经翻译成汉语,以便人们受持读诵。

因此,便有鸠摩罗什(三四四至四一三)、真谛(四九九至五六九)、玄奘(六零二?至六六四)、不空(七零五至七七四)等高僧的译经壮举。

当时印度作为四大文明古国之一,已在宗教哲学上建立了辉煌的成就。

其在哲学上之用语,亦多为中国所无。

所以当译经者介绍佛学概念的时候,无可避免地要临时创造一些新字词,或把新义灌注入本有之汉字词中。

这些字词涉及的范围甚广,由佛教专词,到哲学用语、成语以至日常用语,包罗万有,不胜枚举。

以下提供了一些例子作为说明:佛门专词1“菩萨”省略自“菩提萨埵”,乃梵语Bodhi-sattva之音译,意思为“觉有情”,指未曾成佛,但已解脱烦恼的智者,亦泛指一切修习大乘佛教之人。

汉语中本无“萨”字,后因“菩”而造一带有“草”的“萨”字。

2“尼姑”此词较为特别。

原本在印度梵文中为,Bhikchuni 在中土译为“比丘尼”,即出家后受具足戒之女性佛教徒。

佛教为中国文化带来了哪些词语?佛教的传入,对汉语词汇的发展演变产生了广泛而深远的影响。

它扩大了汉语基本词和根词,影响了汉语的哲学词汇、文学词汇、民俗和日常用语,增加了汉语词汇的表现力和生动性,使汉语更加丰富多彩和富有韵味。

汉魏至隋唐期间,随着佛教文化的广泛渗入,为中国传统文化带来了数万条词语,在汉语词汇中留下了浓厚的佛教文化气息,使汉语中的成语、词汇更加的丰富、五彩斑斓,对中华民族的传统文化产生了深远的影响。

常用词语都有近五百条。

比如:现在、如实、实际、真谛、单位、迷信、无常、净土、慈悲、相对、如是、上乘、有缘、化身、忏悔、生老病死、菩萨心肠、大千世界、不可思议、一丝不挂、芸芸众生、想入非非、盲人摸象、三心二意、在劫难逃、苦海无边、回头是岸、执迷不悟、恍然大悟、当头棒喝、走火入魔……。

如果我们离开了这些词语,恐怕连话也说不成了。

虽然我们可能不懂佛法,但确实已经潜移默化,受到了佛法的熏陶。

下面这些词语也是!1. 十八层地狱,十八罗汉,十恶不赦,七手八脚,八字没见一撇2. 顽石点头,恶口伤人,称心如意,借花献佛,爱河,烦恼,浩劫,流通,家贼难防3. 野狐禅,羚羊挂角,欲火,宿命,弹指,随缘,森罗万象,雁塔题名,悲观等4. 药医不死病,面壁,相应,皆大欢喜,挂羊头,卖狗肉,顺水推舟,看风使帆5. 味同嚼蜡,放下屠刀,立地成佛,宗旨,单刀直入,单位,净土,空中楼阁6. 一日不做,一日不食,一心不乱,一报还一报,一丝不挂7. 正宗,功德无量,本来面目,电光石火,叶落归根,四大皆空,头头是道,对牛弹琴等8. 开眼界,天花乱坠,无风起浪,无边,无事不登三宝殿等9. 三头六臂,大千世界,口头禅,门外汉,习气10. 劫后余生,抛砖引玉,报应,伸手不见五指,作茧自缚,作贼心虚等11. 执着,有口皆碑,在劫难逃等在日常生活中,无论是文章还是语中,佛教成语使用已经非常普遍,只是很少有人会觉察到而已。

当我们上门求人办事的时候,会说:无事不登三宝殿。

佛教对汉语词汇的影响(5篇)第一篇:佛教对汉语词汇的影响佛教对汉语词汇的影响摘要:佛教起源于印度,自两汉传入中国后,对汉语的发展产生广泛而深远的影响,其中对汉语词汇的影响尤为明显。

本文词义的角度,探究佛教对词根、常用语、熟语等产生的影响。

关键词:佛教汉语词汇影响佛教是世界上三大宗教之一,源远流长,内容极为丰富,是一部涉及了社会历史和人类生活的方方面面的百科全书。

佛教创立于印度,自两汉之时传入中国,逐渐和我国固有的儒教、道教文化相互渗透、相互融合,成为当时中国传统文化不可分割的组成部分,对当时中国乃至亚洲社会的各个领域——政治、哲学、经济、文学、艺术、语言、建筑以及人们的日常生活,都产生了广泛而又深刻的影响①。

佛教作为一个完全异质的语言、文化系统传入中国,经历了一个漫长的历史过程。

在此过程中,佛教文化以佛经传译为主要途径,对汉语的音韵学、语法学、词汇学、汉字、修辞法等方面产生了巨大的冲击。

这种冲击和影响历久不衰,绵延了近两千年。

时至今日,只要稍作留意,便会发现人们仍在自觉或不自觉地使用着汉语中源自佛教的词汇,只不过许多人对这些词汇来源已不甚了解。

一、佛教对汉语基本词及词根的影响在佛教传入中国的过程中,某些佛教词语逐渐融入汉语基本词的大家族,为汉语增加了不少新的构词成分。

(一)音译词梵语词汇被借用时,往往是读音的借用,有不少多音节的音译佛教词在音节上简化,可作单词用,如“魔”、“塔”、“僧”、“禅”、“佛”、“刹”等,又可作为根词,构成大批新词。

例如:佛,梵文为Buddha,是这一批外来语中影响最深远、最广泛的一个。

因此,与佛有关的词语大量出现。

最初被译为“浮屠”(《汉明帝永平八年诏书》),南北朝时又写成“佛图”(《世说新语·言论篇》),也作“佛陀”“佛驮”,后来简称“佛”②。

佛又可作根词用,构成大批的新词。

据统计,《佛学大辞典》中由“佛”组成的词语有152个,其中21个节译成单音节词者,如“禅”组成的词语就有87个,“僧”组成的词语(以上专有名词均除外)有85个。

佛教对汉语词汇的影响

汉字是世界上最古老的文字之一。

汉语源远流长,得到了高度的发展,其词汇量的丰富运用的灵活是其他语言所罕见的。

汉语之所以有如此丰富的词汇,首先是由于历史的悠久和华夏文明的高度发达,上古时期,汉族人民已在劳作祭祀的活动中产生了相当丰富的词汇,中国最早的字书《尔雅》已收字4300个;其次是由于汉族与各少数民族在文化的交流和融合过程中,吸收了其他民族语言的成分。

在汉语词汇史上,鸦片战争以前,汉语较大规模的吸收外来词汇有三次:一是秦汉时期,张骞通西域,从匈奴和西域传来新的词汇;二是魏晋至隋唐时期,佛教在中土的发展以及佛经的大量翻译而产生的新词汇;三是明清时期,西方商人和传教士带来的西方词汇。

其中来自梵语的佛教词汇远远超过了第一次和第三次,极大的丰富了汉语词汇,在汉语发展史上具有重大意义。

佛教在东汉时透过西域传入中国,到魏晋隋唐时期得到高度发展,逐渐融入中国文化,已成为中国传统文化中不可分割的一部分。

佛教源自印度,当时印度亦有高度的文明发展,佛教的传入为汉语注入了大量的新词汇,并在社会生活文学哲学等各个领域与本土汉语紧密的结合在一起,在日常生活文学创作的方面被高频率的使用。

一、佛教专用词

佛教源于印度,却在中国得到更高度的发展,并由于中国与之不同的国情以及中国本土的文化思想,而产生新的教义。

由于佛教在中国文化中的深入,许多佛教专用语在汉语中得到普遍的使用,而且由于翻译与不同认识等原因,被赋予了新的意义。

例如:

1、尼姑:原本根据梵文音译为“比丘尼”,即出家后受足戒的女性佛教徒,其中“尼”表示女性,以别“比丘”(男信徒)。

到汉语中,“尼”就是“比丘尼”的省略音,“姑”来自汉语,也是女性的意思。

后来人们就用“尼姑”代替“比丘尼”使用。

2、菩萨:省略自“菩提萨埵”,也是音译。

意思为“觉有情”,指未曾成佛,但已解脱烦恼的智者,亦泛指一切修习大乘佛教之人。

汉语中本没有“萨”字,是新造的字。

其他诸如轮回、涅槃、般若、三昧、瑜伽、佛陀、和尚、僧伽、阿修罗等许多词汇,也是汉语本来并没有的佛教专用语。

二、哲学词汇

和中国一样,印度有着高度文明水平,在哲学上印度较中国有着更严谨的概念。

佛教是世界上最有哲学思辨精神的宗教,佛教中许多哲学词汇是汉语中本身没有的。

来源于佛教的哲学词汇已成为中国古代哲学以及现代哲学不可缺少的词汇。

如:

1、世界:即宇宙,“世”即时间,“界”即空间。

《楞严经》云:“何名为众生世界?世为迁流,界为方位”,过去、现在、未来称“世”,上下八方称“界”。

中国本无明确的时空观念,“天下”亦仅指古人可以到达的地方而止,直至佛教传入中国才有比较抽象的宇宙观。

2、唯心:《华严经》:“三界所有,唯是一心。

”《大乘入楞伽经》卷上:“因有故成无,因无故成有。

微尘分析事,不起色分别。

唯心所安立,恶见者不信。

”佛教主张诸法均由心起,有“三界唯心”之说。

唯心主义是中国古代哲学中早有的思想,“唯心”一词却源自佛教,用在哲学上指思想、意识第一性,物质第二性。

3、实际:“实”,最高的“真如”、“法性”境界;“际”,境界的边缘。

《大乘义章》卷一:“实际者,理体不虚,目之为实,实之畔之,故称为际。

”现在把客观存在的现实叫做实际,与“理论”相对。

其他如相对、绝对、意识、因果、悲观、此岸和彼岸、平等等常用的哲学词汇也是来自于佛教。

三、文学词汇

佛经中优美的典故不仅为中国文学带来的新的意境体验,也大大地丰富了文学的语言。

那些信奉佛教的大文学家,如王维、白居易、柳宗元等,他们的作品无论在思想内容,还是语言形式上,都受到佛教的影响,其诗文中佛教术语频频可见。

如白居易《和梦游春》诗:“愁恨僧祇长,欢荣刹那促。

”“僧祇”为“阿僧祇”之略、为佛家用来表示异常久远的时间单位,诗中与“刹那”相对。

到后来敷衍佛经而成的俗讲和变文,佛教词语已是其中的常用词。

元、明、清通俗文学中,佛教词语则进一步深入汉语。

在我国的古典文学中,佛教语与汉语相融,更多的佛教词汇融入到汉语中。

四、日常生活用语

从东晋以来佛教的盛行,佛教在中国得到广泛的传播,佛教的教义逐渐渗入人们的思想当中,佛教词汇也融入到人们的生活中。

我们日常使用的词汇中就有近五百条是源自于佛教词汇的。

如:现在、过去、未来、刹那、瞬间、须臾、圆满、念书、缘分、姻缘、生老病死、不可思议、一丝不挂、回头是岸、恍然大悟等等,如今我们的表达已经离不开这些词语了。

另外佛教作为一个拥有大量信众的宗教,极大地扩展了我国的民间习俗,许多在佛经里表达佛家仪礼节日的词,自然在民间广泛的使用,并在相关联的意义上又派生出新词。

如:阴司、阎王、超度、火化、供养、礼拜、烧香、还愿、行善、放生、化缘等等。

佛教作为外来宗教,在中土得以发扬光大。

这使得中印文化产生了密不可分的关系。

佛教的传播和佛经的大量翻译,大大扩充了汉语词汇的数量,既扩大了汉语的基本词和根词,有充实了汉语常用词汇,并加速了汉语词汇双音化的过程。

佛教对文学艺术以及哲学、社会生活的影响,使佛教文字深入到中国社会的各个方面,对汉语词汇的演变产生了重要的意义。