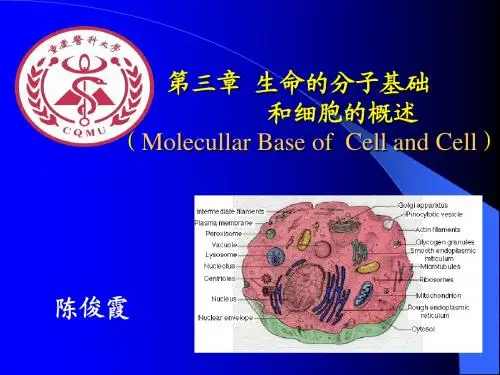

细胞生物学第三章细胞膜与细胞表面

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:73

![[细胞生物学]细胞膜与细胞表面](https://uimg.taocdn.com/898e34056c175f0e7cd13712.webp)

单位膜:生物膜的结构单位。

电镜下观察生物膜,可见为“两暗一明”的三层结构通常将这三层结构型式作为一个单位,称为单位膜。

生物膜:细胞中所有的膜结构统称生物膜。

生物膜=细胞膜+胞内膜细胞表面(cell surface):由细胞膜、细胞被、胞质溶胶,各种细胞连结结构和细胞膜的特化结构组成的复合的结构和功能体系称为细胞表面。

细胞被:细胞膜表面存在的一层绒毛状多糖物质,厚约200nm,由细胞膜表面的糖蛋白,糖脂、蛋白聚糖的糖链向外伸展交织而成。

胞质溶胶层:细胞膜下0.1--0.2 nm的溶胶层,含高浓度的蛋白质、微管、微丝,无核糖体、线粒体,这层物质称胞质溶胶层。

细胞粘附:细胞间相互接触和结合的现象。

细胞粘附由粘附分子介导。

粘附分子:由细胞产生、存在于细胞表面或胞外基质中、介导细胞与细胞或细胞与基质相互接触和结合的一类分子。

粘附分子多数为糖蛋白,少数为糖脂。

组织中相邻细胞膜接触区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接(cell junction )核纤层:内层核膜靠核质的一侧有一层蛋白(V型中间丝蛋白)组成的纤维网络结构,向外与内膜上的镶嵌蛋白相连;向内与染色质上的特异部位相结合。

结构性异染色质:位于着丝粒和端粒处,终生为异染色质.染色单体在着丝粒处相连,互称为姐妹染色单体。

着丝粒和动粒着丝粒位于两条染色单体连接处,将染色体分为两个臂。

动粒(着丝点)是着丝粒周围有蛋白质性质的盘状结构,可直接连接纺缍丝,是纺缍丝的附着区域。

主缢痕和次缢痕染色体臂长臂(q) 短臂(p)。

随体在有些染色体的短臂近末端,有一棒状或球状的结构,称随体。

端粒是染色体末端的特化部位。

核仁组织区(NOR):是存在于细胞内特定染色体次缢痕处,含有主要rRNA(18S和28S rRNA )基因的一个染色体区段。

细胞增殖(cell proliferation)是细胞通过生长和分裂使细胞数目增加的过程。

细胞增殖周期:指连续分裂的细胞从亲代细胞分裂结束开始到子代细胞分裂结束为止所经历的全过程,简称细胞周期(cell cycle)。

最新精品供基础医学院临床17、20班参考使用医学细胞生物学简答题集锦第一章绪论1.简述细胞生物学形成与发展经历的阶段(1)细胞的发现与细胞学说的建立:R.Hook最早发现细胞并命名为cell,施莱登和施旺建立细胞学说。

(2)细胞学的经典时期:细胞学说的建立掀起了对多种细胞广泛的观察和描述的热潮,主要的细胞器和细胞分裂活动相继被发现。

(3)实验细胞学时期:人们广泛的应用实验的手段研究细胞的特性、形态结构和功能。

(4)分子生物学的兴起和细胞生物学的诞生:各个学科相互渗透,人们对细胞结构与功能的研究达到了新的高度。

第二章细胞的统一性与多样性1.比较原核细胞和真核细胞的差别第三章细胞膜与细胞表面1.细胞膜的流动性有什么特点,膜脂有哪些运动方式,影响膜脂流动性的因素有哪些?(1)膜脂既具有分子排列的有序性,又有液体的流动性;温度对膜的流动性有明显的影响,温度过低,膜脂转变为晶态,膜脂分子运动受到影响,温度升高,膜恢复到液晶态,此过程称为相变。

(2)膜脂的运动方式有:侧向扩散、旋转运动、摆动运动、翻转运动,其中翻转运动很少发生,侧向扩散是主要运动方式。

(3)影响流动性的因素:脂肪酸链的长短和饱和程度,胆固醇的双重调节作用,卵磷脂/鞘磷脂比值越大膜脂流动性越大,膜蛋白与周围脂质分子作用也会降低膜流动性。

此为环境因素(如温度)也会影响膜的流动性,温度在一定范围内升高,流动性增强。

2.简述膜蛋白的种类及其各自特点,并叙述膜的不对称性有哪些体现(1)膜蛋白分为膜外在蛋白、膜内在蛋白、脂锚定蛋白。

膜外在蛋白属于水溶性蛋白,分布在膜的两侧,与膜的结合松散,一般占20%-30%;膜内在蛋白属于双亲性分子,嵌入、穿膜,是膜功能的主要承担者,与膜结合紧密,占70%-80%。

脂锚定蛋白通过共价键与脂分子结合,分布在膜两侧,含量较低。

(2)膜的内外两侧结构和功能有很大差异,称为膜的不对称性,这种不对称决定了膜功能的方向性。

膜脂:磷脂和胆固醇数目分布不均匀,糖脂仅分布于脂双层的非胞质面。

第三章细胞质膜与细胞表面(Plasma membrane and Sirface)第一节细胞质膜与细胞表面特化结构细胞质膜(plasma membrane),又称细胞膜(cell membrane)、生物膜(biomembrane) 。

一、胞质膜的结构模型1、研究简史(见)(1) 1890 脂层(2)E.Gorter和F.Grendel(1925): “蛋白质-脂类-蛋白质”三夹板质膜结构模型(3)J.D.Robertson(1959年):单位膜模型(unit membrane model)(4)S.J.Singer和G.Nicolson(1972):生物膜的流动镶嵌模型(fluid mosaic model) 2、生物膜结构的特征(1)磷脂双分子层是基本结构成分,起主要功能作用,蛋白周边整合;(2)膜的流动性决定因素:脂肪链长短、不饱和程度、固醇含量、温度、细胞骨架荧光标记实验(3)膜的不对称性a、细胞质膜各部分的名称(见书图4-7 p83)b、膜脂与糖脂的不对称性(见书图4-8 p84)糖脂仅存在于质膜的ES面,是完成其生理功能的结构基础c、膜蛋白与糖蛋白的不对称性⏹方向性;⏹糖蛋白糖残基均分布在质膜的ES面;⏹不对称性是生理功能的保证。

(5) 分相现象二、膜脂——生物膜的基本组成成分1、成分:膜脂主要包括磷脂、糖脂和胆固醇三种类。

(1)磷脂:膜脂的基本成分(50%以上)a、分为二类: 甘油磷脂和鞘磷脂b、主要特征:①具有一个极性头和两个非极性的尾(脂肪酸链)(心磷脂除外);②脂肪酸碳链碳原子为偶数;③有饱和及不饱和脂肪酸两种;(2)膜脂的四种热运动方式:侧向自旋摆动flip-flop2、脂质体(liposome)及应用脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。

(1)脂质体的类型(见书图4-3 p77)。

(2)脂质体的应用a、研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质;b、基因转移;c、在临床治疗中,脂质体作为药物或酶等载体三、膜蛋白1、基本类型(1)外在(外周)膜蛋白(extrinsic/peripheral membrane proteins );"水溶性蛋白,靠离子键或其它弱键与膜表面的蛋白质分子或脂分子结合,易分离。

细胞质膜简述细胞膜的生理作用1.限定细胞的范围,维持细胞的形状2.具有高度选择性,(为半透膜)并能进行主动运输使细胞内外形成不同离子浓度并保持细胞内物质和外界环境之间的必要差别3.是接受外界信号的传感器,使细胞对外界环境的变化产生适当的反应4.与细胞新陈代谢、生长繁殖分化及癌变等重要生命活动密切相关生物膜的化学组成及其特点和意义构成生物膜的主要成分是脂类和蛋白质。

其中脂类包括磷脂、糖脂和硫脂等,几乎都是两性分子,在水相中磷脂分子亲水的头部朝向水相,疏水的尾部相对,自发排列成疏水双分子层,而且双分子膜一旦破损也能自我闭合。

磷脂双分子层的这种自我装配、自我闭合的特点赋予细胞细胞膜对细胞起保护作用,使每一个细胞成为一个相对独立的整体。

脂双层分子具有流动性,有利于嵌在膜内的功能蛋白的旋转和转移,便于其发挥相应的作用细胞膜中的蛋白质多种多样:从组成看有单纯蛋白质、糖蛋白和脂蛋白等。

从结合状态看有不同的镶嵌方式;从功能来分,有载体蛋白、受体蛋白和各种酶等。

由此保证有控制细胞内外的物质交换的作用和细胞间相互识别以及传递各种信息的作用、感受和传递各种刺激的作用等多种功能,还使细胞具有多样性,保证了不同组织细胞和不同发育时期细胞膜功能的差异性。

生物膜的基本结构特征是什么?与它的生理功能有什么联系?(指导)生物膜的基本结构特征:1.磷脂双分子层组成生物膜的基本骨架,具有极性的头部和非极性的尾部的脂分子在水相中具有自发形成封闭膜系统的性质,以非极性尾部相对,极性头部朝向水中。

这一结构特点为细胞核细胞器的生理活动提供了一个相对稳定的环境,使细胞与外界、细胞器与细胞器之间有了一个界面2.蛋白质分子以不同的方式镶嵌其中或者结合与表面,蛋白质的类型、数量多少、蛋白质分布的不对称性以及脂分子的协同作用赋予生物膜不同的特性和功能,这些结构有利于物质的选择运输,提供细胞识别位点,为多种酶提供了结合位点,同时参与形成不同功能的细胞表面结构特征。

第一章细胞概述细胞生物学的发展经历了从细胞的发现、细胞学说的建立,以及对细胞分裂和细胞器做基本描述的经典时期;直到1953年DNA双螺旋分子结构的确立,伴随着研究手段的进展,细胞生物学才得以确立并得到突飞猛进的发展.近代分子生物学的迅速发展极大地促进了细胞生物学的进步,而分子生物学的研究离不开细胞这个平台。

在这两门生命科学前沿学科的相互促进协调发展中逐渐实现了细胞科学从细胞生物学到细胞分子生物学的转变。

无论是根据细胞的进化,细胞的功能和形态,都可以将细胞人为的分成三大系统:细胞的膜系统,细胞的核系统和细胞的骨架系统。

第二章细胞生物学技术细胞生物学是研究细胞结构与功能的学科,细胞生物学研究方法的建立与完善,促进了细胞生物学的发展.本章重点介绍了细胞生物学领域中最常用的技术方法与基本原理,并简要介绍了该技术的基本延伸。

细胞形态结构的观察依赖于显微镜技术。

复式光学显微镜是光镜下观察细胞结构的基础,适用于观察活体或固定染色的样品.荧光显微镜技术与免疫学技术相结合,实现了生物大分子在细胞内的定位与分布的观察。

相差显微镜和微分干涉显微镜技术,适用于观察活体细胞的结构,结合荧光标记技术可以对细胞活体示踪与观察。

激光共聚焦显微镜利用共焦光路和激光扫描技术,可排除焦平面以外光的干扰,增强图像反差和提高分辨率.但光学显微镜具有局限性,它不能分辨﹤0。

2 μm的物体,而利用电子束对样品成像而制成的电子显微镜,已成为研究机体微细结构的重要手段.根据观察样品的需要,可对观察样品采用特殊的制样方法,如超薄切片技术适于观察细胞内部精细结构,而扫描电镜则用来观察细胞表面形貌特征。

细胞组分的分析可以采用细胞化学、免疫荧光、免疫电镜、原位杂交等方法。

超速离心技术与生化提纯可用于细胞组分的分离与纯化.同位素标记技术与放射自显影技术结合,可应用于研究生物大分子在细胞内的动态变化。

细胞培养技术是细胞工程的基础,细胞融合、杂交瘤制备及组织工程都建立在良好的细胞培养技术基础之上。

细胞生物学名词解释第一章生物学与医学1.新陈代谢:是指生物与其周围环境不断地进行物质交换和相互作用的过程。

2.同化作用(合成代谢):生物不断摄取外界物质,把它们改造成自身的成分3.异化作用(分解代谢):生物自身的成分被不断转化、分解,从中获得能量,又把最终分解产物排放到环境中4.应激性:生物对刺激(外界环境变化)产生应答的特性5.遗传性:生物体产生的子代个体与亲代有相似的性状6.细胞学说:一切生物,从单细胞生物到高等动植物均由细胞组成,细胞是生物形态、结构和功能的基本单位第二章细胞结构与生物大分子1.质粒:细菌细胞质中有一些分散存在的小型环状DNA分子,赋予细菌各种抗性等遗传特性,称为质粒2.生物膜:细胞的外膜(细胞膜)和内膜的总称3.肽腱:一个氨基酸的氨基与相邻氨基酸的羧基失去一分子水所形成的化学键。

4.多肽:由许多氨基酸连接在一起形成的化合物。

5.两性化合物:氨基酸在水溶液中即可形成—COO⁻呈弱酸性,又可形成—NH₃⁺呈弱碱性。

6.膜相结构:指真核细胞中以生物膜为基础形成的所有结构,包括细胞膜和细胞内的所有膜性细胞器,如线粒体、高尔基体、内质网、溶酶体、核膜等7.单核苷酸:由一分子五碳糖、一分子磷酸和一分子含氮碱基间缩水成键而成。

8.3’,5’磷酸二酯键:核苷酸分子中戊糖环的5 位碳上以酯键结合的磷酸基,再以酯键与另一分子核苷酸中戊糖环的3位碳原子相连接。

9.碱基互补原则:DNA分子两条链间,A-T G-C(氢键连接)。

10.反密码子:tRNA分子反密码环上的三个碱基,和决定氨基酸的密码子对应,只能特异性地连接和转运一种氨基酸。

11.信使RNA:即mRNA,从细胞核内的DNA分子上转录遗传信息,带到细胞质中核糖体上,作为合成蛋白质的指令。

12.非膜相结构:指真核细胞中那些与生物膜无直接关系的所有结构,如细胞质中的核糖体、微管、微丝、中间丝、染色质、核仁等。

第三章细胞膜及其表面结构1.细胞表面:指由细胞的质膜、质膜外面的细胞外被和质膜内面的膜下溶胶层所构成的一个多功能复合体系。

第三章真核细胞的基本结构3.1细胞膜和细胞表面unit menmbrane单位膜细胞膜性结构在电镜下观察呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内外两层之间夹着电子致密度较低的中间层,称为单位膜。

fluid mosaic model流动镶嵌模型该模型认为细胞膜由流动的脂双层和嵌在其中的蛋白质组成,具有液晶态特性。

磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成膜骨架;脂双层构成膜的连续主体,既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性;球形蛋白质分子以各种形式与脂质双分子层结合。

糖类附在膜外表面。

强调细胞膜的流动性和不对称性。

Cell surface细胞表面人们把细胞膜、细胞外被、细胞膜内面的胞质溶胶、各种细胞连接结构和细胞膜的一些特化结构统称为细胞表面。

fluidity细胞膜的流动性是指膜脂和膜蛋白处于不断运动的状态。

这是生物膜的基本特征之一。

cell coat细胞外被细胞膜上的糖蛋白和糖脂上所有糖类都位于膜的外表面。

在大多数真核细胞膜的表面,富糖类的周缘区常被称为细胞外被或糖萼。

细胞外被中的寡糖和多糖能吸附水分,形成黏性表面,可以保护细胞表面免受机械损伤和化学损伤;而且细胞外被在细胞与细胞间的识别和黏附方面也有重要作用。

cell junction 细胞连接多细胞生物的已经丧失了某些独立性,为了促进细胞间的相互联系,相邻细胞膜接触区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接,其作用是加强细胞间的机械联系,维持组织结构的完整性,协调细胞间的功能活动。

分为闭锁连接、锚定连接、通讯连接。

amphipathic molecule双亲媒性分子:既亲水又疏水的分子叫做双亲媒性分子。

比如磷脂,头部为由磷酸和碱基组成的磷脂酰碱基,极性很强,有亲水性;尾部是两条非极性的脂肪酸链,有疏水性。

liposome脂质体:为了进一步减少双分子层两端疏水尾部与水接触的机会,脂质分子在水中排列成双分子后形成一种自我封闭的双层球型结构。