图像学研究方法在《美术鉴赏》课程中的应用--以丢勒《1500年自画像》为例

- 格式:pdf

- 大小:1.72 MB

- 文档页数:3

以图像学方法分析丢勒皮装《自画像》作者:程坦来源:《大观》2014年第11期摘要:丢勒是德意志的代表民族画家,他把意大利文艺复兴思想带进德意志,开创了德意志民族艺术新纪元的艺术奠基人。

丢勒一生的可贵之处在于他从不满足于已获得的知识的探索精神,不管是技巧还是哲理,不断去发现规律。

本文以图像学的角度来分析丢勒通过自画像传递给我们的信息,更深一层揭示丢勒在艺术上的探索精神以及他的人生追求。

关键词:丢勒自画像;图像学“图像学”一词是由希腊语图像演化成的图像志发展来的,研究绘画主题的传统、意义以及与其他文化发展的联系。

图像学最早是由19世纪下半叶法国学者E ·马莱提出的,而最有影响的研究者是潘诺夫斯基,他在《视觉艺术的意义》一书中认为对美术作品的解释分为三个层次:在第一个层面[1]中,他认为:“所见即所得,这些都发生在…前图像学‟层面。

”也就是说,画中所见到的就是你心中所想的,不需要有专业的绘画知识,看到的就是想到的。

从画中我们可以看到他有一张表情生动的脸,一双明亮的大眼睛,长着希腊人称为四角形的鼻子,文质彬彬的样子,他的手指秀美如葱白。

对于这样的一位大师,仅了解这些是远远不够的。

因此,我们将走向认识绘画作品的第二个层面。

第二个层次是严格意义上的图像学分析,主要探讨图像所蕴含的“常规意义”。

在这个层面中,将现有的艺术、文学和文化的知识引入其中,形象的“象征意义”最重,而这些象征意义往往是由一些特征、代码或符号构成的。

画中他穿着华贵的裘皮大衣,正面望着我们,同时他把右手放在胸前,手指着自己的心脏部位。

在当时,这种神圣的正面姿态通常只有画基督或国王时才能用。

丢勒这样画,也许是要向人们表达,艺术家的神奇创造力在某种意义上来讲与上帝是等同的。

1500年,是丢勒的绘画探索的转折时期,在这以前无论是画肖像还是祭坛画,他所热烈追求的是真实;从这时起,他开始把探索的目标放在造型的规律上。

丢勒结交过的一位意大利的朋友给他提供了许多意大利人体绘画资料,他通过对这些资料和前代科学著作的钻研,终于写出了他著名的三卷本《比例论》,总结了他从开始至1515年时期的绘画心得。

丢勒《1498年自画像》图像分析作者:陈圆来源:《美与时代·美术学刊》2014年第07期摘要:阿尔勃莱希特·丢勒(Albrecht Dürer)是德国文艺复兴时期最伟大的艺术家之一,是欧洲北方文艺复兴的代表人物。

他在油画、版画、雕塑和艺术理论方面都有杰出的贡献。

在他身上和作品中处处体现出深沉而坚定的德意志民族精神。

关键词:丢勒自画像画面分析综合分析丢勒在27岁时画了一幅52cm×41cm的木板油画自画像。

画中呈现的形象是比较真实的画家本人,是丢勒对自己的一种模仿性描绘。

一、画面分析画家沿用意大利式构图,人物背后加入外景。

深沉的暗色背景,左上角开个小窗,突出人物的中心位置。

以稳定的三角构图,使画面呈现一种平衡稳定的状态。

画中丢勒脸朝右呈四分之三侧面,眼睛向左斜视,淡漠地看向画外,深邃的眼眸、高挺的鼻梁、微抿的嘴角、修长的颈项、宽阔的胸脯,神态优雅;双手交握,呈虔诚且庄严肃穆的姿态。

身穿德国当时最时髦的青年装,头戴软缎便帽,使他看起来像正义庄重的骑士。

双手戴上质地光滑的手套,看起来比现实生活中的他更加优雅。

卷曲的浅褐色长发柔顺地披落两肩,稀疏的两撮淡褐色胡须,使他的脸显得老成持重,有超出实际年龄的成熟感。

这是画家想让人通过画面感受到他高雅静穆的一面,通过各种装饰提高身份地位。

画家在木板上,涂上薄薄的油性颜料,构成清晰明朗的形式感,用油画的薄衬托出木板的厚重,进而表现出画面的厚重感,但是又不使人感到沉闷。

受到自身画铜版画技法的影响,画面整体给人硬朗感,有稳健的笔力功夫。

把窗户的深度和画的深度平面化,缩小背景的比例关系,使观者注意力更能集中在人物身上。

人物用色明亮,与深色的墙面形成对比,突出了人物的形象感和立体感。

亮色集中在左半边的衣服和皮肤上,衬托出斗篷和手套的暗色,明暗对比明显,色调清晰明朗。

拥有德国哥特式风格的强烈对比,进而表达画家内在的热烈与静穆的对抗冲突。

《沃尔夫林和他的五对概念》Wolfflin:Five Opposed Factors沃尔夫林和他的五对概念文/傅新生引言在20世纪,有三部书影响了西方美术史的研究方向,它们是沃尔夫林的《美术史基本概念》(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe 1915;英译本名为Principles of ArtHistory 1932)、潘诺夫斯基(E. Panofsky)的《图像学研究》(Studies inIconology 1939)贡布里希(E.H.Gombrich)的《艺术与错觉》(Art and Illusion 1960),其中除了《图像学研究》的中译本正在出版之中以外,其他两种早已介绍到中国。

《美术史的基本概念》在大陆和台湾各有译本,大陆的译本没有按原著书名直接译出,编者为了使这部美术史中的经典变为一部美学著作,擅自将书名改为《艺术风格学》,这恐怕是一件殊为遗憾的事。

在美术界,这部书没有受到应有的重视,这恐怕是其中的一个原因。

沃尔夫林出生于1864年,卒于1945年,瑞士人,在一系列来自讲德语国家的伟大美术史教授中是紧接在布克哈特和李格尔之后的人物。

他曾在慕尼黑、柏林和巴塞尔学习美术史和哲学,继他的导师布克哈特之后在巴塞尔任历史教授,在柏林任美术史教授,此后在慕尼黑和苏黎世任教授。

然而,与布克哈特不同,他不关注详细的历史探索,而是去发现解释作品的视觉特征的一般法则,他所要解释的内容是,首先,绘画和雕塑的题材是如何在艺术作品中采用它的特殊形式的,建筑的材料和结构是如何在建筑中成为有意义的形式的;其次,这种模式或阐述方式是如何在历史中变化的。

他几乎只论述文艺复兴和巴洛克艺术。

他对20世纪的影响很可能比他先前的同事范围更加广泛,同时更多地涉及到细节问题。

李格尔的影响总的看来由一两个大的观念组成,而沃尔夫林却提供了一个工具箱,例如他的那些成对的概念,学者们用这些概念加深了我们对艺术家们借以取得特定效果的手段和风格随时间而变迁的方式的理解。

关于美术鉴赏课程论文(8篇)美术鉴赏课程论文篇11、形与神在艺术史上的源流。

形与神的关系在美术史上一直是一个连续讨论的问题。

关于传神论早在汉代就有了萌芽,其代表就是刘安《淮南子》中支出作画勿“谨毛而失貌”,而当时著名的画家王延寿则表示作画要“随色象类,曲得其情”.这些说法和观点影响到了后来的艺术工作者,并且为之后的“以形写神”的论点打下了的理论和实践基础。

而到了东晋时期,绘画艺术由“自发”转向“自觉”,而陶瓷雕塑也不例外,典型就是顾恺之的东晋画家顾恺之提出的“以形写神”“,以神造形”“,传神写照”等论点,这些论点无不显示出形神合一的理论特色,自此以后,形神合一作为中国美学的一项基本要求来确定。

经历南北朝的青白瓷、唐朝的唐三彩、宋朝的五大名窑等的发展,在中国文化整体大兴盛的前提下,艺术下的形神合一体系也到了又一个大总结的时期而代表就是唐代的张彦远所说的“以气韵求其画,则形似在其间”.这样理论的完整化更是让中国的美学“气韵”表现形式更为人们所重“,气韵”也成为一件优秀艺术品不可缺少的条件。

再加上当时儒家内敛化和佛道“虚无”思想的影响“,气韵”说更是得到了文人士子们的支持成为之后艺术品的必须要求,甚至于到了后来有“得意忘形”的说法。

这些传统的艺术要求对于陶瓷造型同样有效,甚至于其更多的保留在历代陶瓷艺术中,一直到现在“形神合一”都是陶瓷雕塑审美的基本原则。

2、陶瓷雕塑中“形神合一”表现。

陶瓷雕塑其本质是一种三位体系的雕塑艺术。

所以体、形是“实”,神是“虚”.对于陶瓷创作者来说,首先要考虑的就是体与形,在现有的技术利用,使外部空间与雕塑实体有一个和谐的环境,在进行艺术创作时,在观察周围环境的情况下,进行一种合理的嵌入式的艺术,所以在一定形式上说。

即精神之最高境界“始于形似,止于神似”.最后,在外部环境、雕塑实体与内在精神的三位一体的统一。

而这些在我国古代一些著名的陶瓷雕塑也可看看出来,如在临潼的兵马俑中就很好地做到了三位一体,一方面利用大规模陶俑数量和军阵的.整齐划一的气势进行了与周围环境进行了一个很好的契合,再这样契合的情况下,甚至于是它们创造了一个外部环境,用这个适宜的外部环境下雕塑实体的精致程度也是无与伦比的,二者以军阵为桥梁连接在一起的时候就是其单个的军人精神与整体的军阵是精神融为一体,这样的一体化程度结果就是内在精神的直接显现,在显现的过程中又坚持了单个的军人精神。

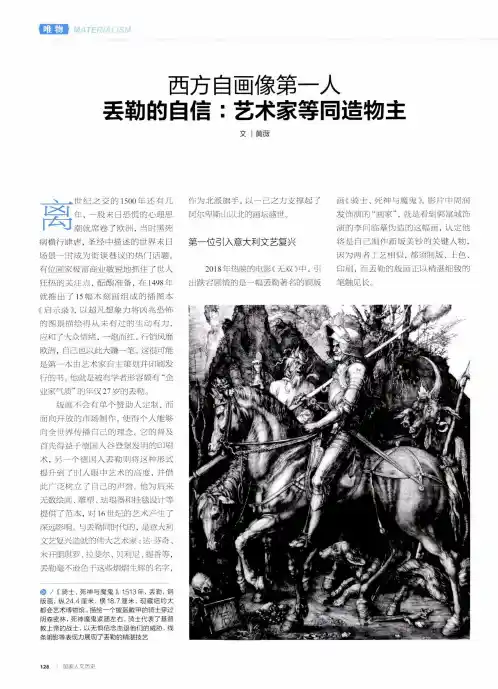

MATEF西方自画像第一人丢勒的信:艺术家等同造物主文丨黄薇^世纪之交的1500年还有几年,一股末日恐慌的心理思I厶J潮就席卷了欧洲,当时黑死病横行肆虐,圣经中描述的世界末曰场景一时成为街谈巷议的热门话题。

有位画家极富商业敏锐地抓住了世人狂热的关注点,酝酿准备,在1498年就推出了15幅木刻画组成的插图本《启示录》,以超凡想象力将凶兆恐怖的图景描绘得从未有过的生动有力,应和了大众情绪,一炮而红,行销风靡欧洲,自己也以此大赚一笔。

这很可能是第一本由艺术家自主策划并印刷发行的书。

他就是被有学者形容颇有“企业家气质”的年仅27岁的丢勒。

版画不会有单个赞助人定制,而面向幵放的市场制作,使得个人能够向全世界传播自己的理念。

它的普及首先得益于德国人谷登堡发明的印刷术,另一个德国人丢勒则将这种形式提升到了时人眼中艺术的高度,并借此广泛树立了自己的声誉。

他为后来无数绘画、雕塑、珪琅器和挂毯设计等提供了范本,对16世纪的艺术产生了深远影响。

与丢勒同时代的,是意大利文艺复兴造就的伟大艺术家:达•芬奇、米幵朗琪罗、拉斐尔、贝利尼、提香等,丢勒毫不逊色于这些熠熠生辉的名字,。

/《骑士、死神与魔鬼11513年,丢勒,铜版画,纵24.4厘米,横18.7厘米,现藏纽约大都会艺术博物馆。

描绘一个披盔戴甲的骑士穿过阴森密林,死神魔鬼紧随左右,骑士代表了基督教上帝的战士,以无惧信念击退他们的威胁,线条阴影等表现力展现了丢勒的精湛技艺作为北派旗手,以一己之力支撑起了阿尔卑斯山以北的画坛盛世。

第一位引入意大利文艺复兴2018年热映的电影《无双》中,引出跌宕剧情的是一幅丢勒著名的铜版画《骑士、死神与魔鬼》。

影片中周润发饰演的“画家”,就是看到郭富城饰演的李问临摹伪造的这幅画,认定他将是自己制作新版美钞的关键人物,因为两者工艺相似,都须制版、上色、印刷,而丢勒的版画正以精湛细致的笔触见长。

128国家人文历史《骑士、死神与恶魔》创作于1513年,描绘一个披盔戴甲的骑士无畏穿过阴森密林,死神在一侧晃动着暗示时间的沙漏,头上长角的魔鬼紧随其后,骑士代表了基督教上帝的战士,以无惧信念击退他们的威胁。

伦勃朗自画像研究综述_艺术鉴赏论文伦勃朗自画像研究综述,摘要:伦勃朗是17世纪荷兰历史上的绘画大师,同时也是整个欧洲历史上的绘画大师,对于他的研究可谓从没停止过。

伦勃朗作为西方历史上的肖像画大师,任何一位研究他的人都无法绕开其自画像艺术。

本文便是从这一角度切入,以四篇研究伦勃朗自画像的论文为思考对象,从研究中提出的问题、主要的观点和研究方法等方面来进行分析和评价。

关键词:伦勃朗;自画像自画像是画家以自己为描绘对象的肖像画,他是一种显示艺术家存在的独特方式,能够紧密地将艺术家与他的风格联系起来。

西方绘画中的自画像有着非常久远的历史,从文艺复兴时期起,画家的形象就开始出现在历史性或宗教性的作品中。

艺术家在没有模特的情况下可以通过直接研究自己的方式进行绘画创作,锤炼技法,同时把自己的喜怒哀乐、痛苦创伤置于自画像中,这样也具有了自传性质。

作为一个艺术史研究领域,伦勃朗自画像研究内容十分广泛,主要集中在画面的构图安排、绘画语言的分析、光线的运用、画面内容、背景处理以及在绘画史上的独特贡献等方面。

本文以四篇研究伦勃朗自画像的论文为研究对象,下面就这些论文中提出的各种问题和现象,研究方法和价值等方面进行分析和评述。

一、分期问题对于伦勃朗自画像的分期问题,研究者们通常以某一具体的时间为界限将之分为早、中、晚三个时期,按这种方式划分的有郭正陆的《伦勃朗自画像简论》和潘妍宏的《浅谈伦勃朗自画像的艺术特质》,他们是以伦勃朗生活中的转折导致画面内容的变化作为依据进行划分。

这种划分方式将1632年之前的自画像划分为“早期”,这时期画家注重真实自然对人物形象和性格的刻画,画面呈现出的是一位年轻豪放、生机勃勃的青年男子形象;将1632年——1642年之间的自画像划分为“中期”,这时期画家注重穿戴装饰的讲究,希望自己看起来像个绅士,此时画面呈现出的是一位成熟稳重、自信老练的绅士形象;将1648年以后的自画像划分为“晚期”,这时期画家受到生活挫折的打击,注重的是对自我内心世界的表达,完全无意于将自己描绘成上流人士,衰老的容颜及贫困孤独的生活,使画面呈现出孤寂悲凉及对人生充满质疑和无奈的态度。

从丢勒版画透视“新的时代”作者:丁文星来源:《艺术评鉴》2021年第10期摘要:文艺复兴时期人文主义精神的传播和新印刷技术的出现对于德国宗教改革推动深远,由之而来的16世纪的德国书籍印刷中广泛使用的铜版画和木刻版画使得个人能够通过印刷品在全欧范围传播自己的艺术理念。

这一时期艺术家的持续性探索实验,不仅拉开了德国现代艺术的序幕,也使得德国与欧洲其他地区站在了同一历史舞台的前沿,而以丢勒为代表的具有创新精神及创造力的天才艺术家,更将艺术家的文化和社会地位抬升至前所未有的高度。

由人文主义精神催生出来的艺术具有鲜明的个人风格,德国很快进入了艺术强国的行列,并对德国近现代艺术尤其是德国表现主义的影响深远,丢勒通过他的艺术作品复杂性体现了其思想与所处时代的复杂性。

关键词:宗教改革文艺复兴丢勒“新的时代” 德国表现主义中图分类号:J217文艺复兴时期意大利艺术家们的巨大成就对于阿尔卑斯山以北的民族产生了深远影响:意大利艺术家们对于科學透视法的发现;解剖学知识的运用使得画家画笔下的美丽人体得以完美描绘;对于古典建筑形式的知识掌握,甚至对于历史题材为主题的绘画题材背后对于文学典故的了解。

文艺复兴的人文主义精神和新的印刷技术在宗教改革中起着极大的传播和推动作用。

在15世纪的德国,书籍印刷、木刻版画等各类印刷出版媒介的推广和大量传播,使得个人能通过印刷作品如印刷书籍等方式在全世界传播自己的艺术理念,因此使得德国很快成为了艺术强国。

伴随着北部欧洲经历的向现代化社会转型所带来的冲突,各国艺术家纷纷将自己的艺术作品风格加以调整,以便适应新的社会。

德国这一时期的艺术独创性,也深深影响着德国近现代艺术史的进程,比如说近代德国表现主义风格等。

以欧洲北部德国丢勒为代表且具有典型性的艺术家们已然成为了具有创新精神及创造力的“天才”,因此艺术家的文化和社会地位上升到了前所未有的高度。

欧洲文艺复兴时期的艺术不仅是西方艺术史发展的一个高峰时期,也是西方艺术观念史上的一个分水岭。

文艺复兴时期自画像中的“神性”艺术家形象解析作者:孙晓昕来源:《艺术评论》 2014年第3期文艺复兴时期的职业划分延续了中世纪的传统,绘画、雕塑等被视为机械技艺,排除在“自由七艺”之外。

这一时期也没有“艺术家”(artist)这一称呼,只是在画家和雕塑家的名字前面冠以职业称呼,而且在社会地位上,他们中的大多数人无法摆脱工匠(artisan)身份。

但个别艺术大师社会地位的提高引发了雕塑家和画家要求全面转变行业地位、提升个人和群体价值的愿望,他们开始利用自画像塑造自己的新形象——我们暂且称之为“艺术家”。

[1]根据韦氏新国际英语大词典的解释,自画像(self-portrait) [2]应具有以下两点特征:1、由艺术家自己创造;2、由自己创作的体现出性格品质或个性特征的图画。

[3]自画像不仅描绘外表,也描绘内心。

虽然早在文艺复兴以前就有自画像的存在,例如老普林尼笔下一个叫玛尔西娅的女画家绘制自画像的故事通过薄伽丘的转述而广为人知,[4]在中世纪,也有人把自己的形象刻在了教堂的大门上或是画在了抄本书中。

但是这些描绘的都是一种理想型并没有体现出个性特征和品质。

只有到了文艺复兴时期才产生以上两种含义的自画像,而且,艺术家们用自画像塑造新形象,这其中“神性”艺术家形象最能体现他们的自我意识,反映了他们提高社会地位的愿望。

艺术家的神性包括两个方面,其一是具有创造才能的艺术家形象,另一个是指天赋才华的艺术家形象。

具有创造才能的艺术家形象在古代社会,关于绘画、雕塑与自然关系的言论有两种,第一是认为画家和雕塑家是自然的模仿者,艺术只是尽可能地临摹自然以达到以假乱真的效果。

[5]另外一种观点则认为艺术要比自然更完美,因为画家和雕塑家可以选取自然中最美的各部分组成新的形象。

第二种理论是艺术家作为创造者理论的最初来源,在这种观点中艺术家的能力被神化。

在中世纪,艺术家依然被视为工匠,上帝却被比作成艺术家,因为这种比喻更能说明上帝的创世纪。

自画像心理分析—人的内容分析(1)性别:一般先画同性再画异性,先画异性者提示有性别认同的问题(2)人物大小:巨大表明自我膨胀,自制力低;很小,表明没有安全感,退缩,沮丧。

(3)漫画人与抽象人:防御或拒绝态度,隐藏自己,不愿表露真实自我(4)性别判断的表现:如果画出与自己性别相反者表明性别自我认同还没发展好。

(5)主题(6)头——智慧之源。

是产生行动、控制行动自我存在之器官、是幻想及对人及关系的象征。

大头表示对自己的智慧评价高;小头或占的比例小是缺乏感或无力感、自卑、人际或性方面有问题。

(7)五官——漏掉五官是逃避人际关系;没有很好地适应环境;五官模糊是退缩,在人际关系上畏缩和自我防卫;过分强调五官是用攻击性、交往中的唯恐天下不乱,我独尊来弥补自己的匮乏感和软弱。

(8)眼、睫毛——眼为心灵之窗、是与外界接触的最重要的器官。

大眼强调用眼睛来观察世界;也有可能是妄想(9)眉毛——整齐有力的眉:洗练、潇洒;画出眉毛表示能比较好的照顾他人(10)鼻——与自我意识有关,有主见;大鼻子是性感强的表现(11)嘴——嘴是说话和吃的功能。

强调嘴可能有强烈的表达欲或想表达自己但表达不好。

没有嘴是不愿与别人沟通;可能表示情绪低落。

(12)齿——有攻击性,幼稚化表现(13)头发——过浓密表明烦恼多;过稀疏或没有头发,表明体力不好或对身体的不认同(14)耳—对耳的强调是对批评很敏感;没画耳朵是很少倾听别人的意见(15)下巴—下巴强调:支配欲强,追求社会地位,攻击倾向(16)颈部(脖子)——异常颈:不能理智的控制感情、冲动,分裂及冲突多(17)臂——臂较腕粗:能控制自己的行为和冲动(18)手——最后画手:避免与外界事物或人物的密切接触、隐蔽自我无力;没有手表明缺乏行动力;模糊的手表明在人际关系中缺乏自信;非常大的手表示攻击性;涂黑的手表示焦虑和罪恶感;手握成拳表示攻击性和叛逆性;断手表示焦虑和无力胜任感。

(19)指——花形指:未成熟性,手笨拙;爪子似的,尖尖的手指,表明幼稚性,攻击性倾向。

德州市2018届高三第一次模拟考试数学(文)试题 第Ⅰ卷(共60分)一、选择题:本大题共12个小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.) A2.)A .2 C .1 D .03.( )A4.)A5.,3A a)A6.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是( )AC7.为比较甲、乙两地某月10时的气温状况,随机选取该月中的5天,将这5天,10时的气温数据(制成如图所示的茎叶图.考虑以下结论: ①甲地该月10时的平均气温低于乙地该月10时的平均气温; ②甲地该月10时的平均气温高于乙地该月10时的平均气温;③甲地该月10时的平均气温的标准差小于乙地该月10时的气温的标准差; ④甲地该月10时的平均气温的标准差大于乙地该月10时的气温的标准差. 其中根据茎叶图能得到的统计结论的标号为( )A.①③B.②③C.①④D.②④8.,( )A .1 B.19.)AC10.已知公比不为1,( )A11.)A .D12)AD 第Ⅱ卷(共90分)二、填空题(每题5分,满分20分,将答案填在答题纸上) 13.14.在《九章算术》中记载着一道关于“持金出关”的题目,大意是:“在古代出关要交税.一天,某人拿钱若干出关,第123关交所剩”.现以这则故事中蕴含的数学思想,设计如图所示程序框图,则运行此程.15.斜率的取值范围是 .16.三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)17.(1(2).18.某数学小组从医院和气象局获得今年1月至6月份每月20.(1(2)(精确到0.01)(精确到整数).参考公式:相关系数x⋅19. 在四棱锥中,平面平面,底面是菱形,(1(2.20.(1(2).21.).(1(2请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.22.选修4-4:坐标系与参数方程单位相同..(1(2.23.选修4-5:不等式选讲(15(2.。

丢勒版画的艺术魅力探究The exploration o f the artistic ch a rm o f Durer's Printm aking王恒战周爽Wang Hengzhan,Zhou Shuang武夷学院福建武夷山354300Wuyi University,Wuyishan Fujian 354300摘要:从一般情况来说,经典艺术作品往往在于其强大的张力产生的长久存在的艺术生命力。

具体到每一位艺术家,他们创 造的经典作品,并使作品具有持久艺术生命力的特点又有着自身的独特性。

丢勒的版画作品以其独特的艺术魅力,已经被公认 为艺术作品的经典。

其成为经典的原因,在于他的版画作品持久的艺术张力,虽然丢勒距离我们的时代已有近四百年的时间,但我们依然可以从他的版画作品中获得丰富的艺术享受,感到其迷人的线条魅力和多变的黑白灰色调。

而大师版画作品能够具 有这种持久魅力的原因在于:作品蕴含着人类伟大的探索精神;作品充分展示出娴熟的技巧和丰富的黑白灰色调;以及多层次 的内涵收到的雅俗共赏的效果。

关键词:丢勒;版画;黑白灰色调;艺术魅力Abstract:ln general,classical art works often rest in the long-standing artistic vitality produced by its powerful tension.Each artist specifically creates his own classic works,granting them characteristics of lasting artistic vitality and their own uniqueness.Durer s works with unique artistic charm,which have been widely recognized as classics.The reason for it lies in the long-lasting artistic tension of his prints.As a master in art,Durer lived at about four hundred years ahead of our times,but we can still find artistic enjoyment in his works and feel its charming line charm and changeful black,white and gray tone.Such everlasting vitality of his works can be attributed to:human's great spirit of exploration in his works;Fully demonstrate skill and rich black,white and gray tones;multi-level connotations that suit the needs of every level.Keywords:Durer,print,Black.white and gray tones,artistic charm阿尔佛雷德-丢勒(1471-1528)生于德国的纽伦堡,是德国文艺复兴时期著名的艺术家。

浅析大师丢勒的绘画作者:潘玉淑来源:《青年文学家》2012年第30期摘要:文艺复兴是资产阶级以世俗的形式,借用古希腊、罗马文化中的积极因素来反对封建制度和教会神权统治的思想文化运动。

在这个时期,在思想文化领域内形成的资产阶级思想体系,称为人文主义。

阿尔布莱特·丢勒(1471-1528)是德国美术史上具有划时代意义的艺术家,他将意大利文艺复兴的形式和理论传播到欧洲北部,创造和奠定了德意志民族画派的传统和基础,并极大地影响了此后德国艺术的发展。

他多才多艺,学识渊博,是德国画家、版画家及木版画设计家。

丢勒的作品包括木刻版画及其他版画、油画、素描草图以及素描作品。

他的作品中,以版画最具影响力。

关键词:文艺复兴;人文主义;宗教;古希腊;古罗马[中图分类号]: J205 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2012)-21--01一、丢勒的艺术背景文艺复兴时期是指14世纪到16世纪西欧与中欧国家在文化思想发展中的一个时期。

正是在这个时期,欧洲的各大国家日益强大,宗教思想和行为也都发生了变化。

“文艺复兴”的原义是“在古典规范的影响下,艺术和文学的复兴”。

其变化的思想基础就是关怀人,尊重人,以人为本的世界观。

实际上,文艺复兴作为欧洲历史上的一个伟大转折点,它的含义还要更为宽广。

在经历了中世纪封建教会势力的1000多年的黑暗统治之后,人们开始挣脱精神上的束缚与奴役,被禁锢多年的古典文化成为建立新型的资产阶级文化的重要武器。

人文主义由此而产生。

人文主义肯定人是生活的创造者和主人,他们要求文学艺术表现人的思想和感情,把思想、感情、智慧都从神学的束缚中解放出来。

文艺复兴时期的美术就是在这个基础上发展起来的。

资本主义的因素最先在意大利萌芽,市民阶层的形成有力地促进了世俗文化的发展,文艺复兴运动兴起于14世纪的意大利,15.16世纪在西欧其他一些国家得以广泛传播。

二、丢勒的生平简历阿尔布列希特.丢勒(Albrecht Durer 1471-1528)出生在德国纽伦堡一个首饰匠家庭,他之所以自幼表现出极高的绘画天赋是因为他从小就接受金银首饰工艺所必需的雕刻和绘画技艺训练。

高中美术鲁美版美术鉴赏 (选修)第1单元第2课学习鉴赏

美术作品教学设计

【名师授课教案】

1教学目标

通过鉴赏美术作品的三个角度的分析,重点突出美术鉴赏活动是一个“再创造”的过程。

在理性层面上初步了解美术鉴赏活动的基本特点,在实践层面上初步了解进行美术鉴赏活动的方法。

2学情分析

3重点难点

(一)重点

1、了解鉴赏美术作品三个角度的基本特点;

2、学习“比较”的方法。

“比较”不是目的,要运用比较方法使中西、古今艺术作品显示出特点,从而深化对作品的感受,提高审美体验与表达能力。

(二)难点:理解美术鉴赏活动中“再创造”的意义。

4教学过程

4.1第一学时

新设计

(一)本节课知识点:

了解鉴赏美术作品三个角度的基本特点;

学习“比较”的方法。

鉴赏美术作品的不同角度和鉴赏过程的再创作过程。

比较是鉴赏活动中的一个最为直观和有效的方法。

(二)新课讲授:

1、鉴赏美术作品的三个角度:

了解美术作品的历史社会背景。

B、了解美术家的艺术观点和生活经历。

C、体会作品的形式美感。