从三坊七巷走出的名人共22页

- 格式:ppt

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:22

福建收藏奇人张祖仁--------------------------------------------------------------------------------中央电视台、福建电视台等10多家媒体相继报道“收藏奇人张祖仁”,张祖仁,男,58岁,中国收藏家协会会员,福州政协文史委研究员,福建古玩商会副会长,福州收藏家协会秘书长,福建师范大学毕业,现任职于福州二中,自幼酷爱收藏,主藏书刊十万多件,体育580000件,在香港办体育收藏展。

《香港大公报》、《中国新闻社》等报刊报道过,被誉为“体育收藏家”、“红色收藏家”。

中央电视台、福建电视台等10多家媒体相继报道“奥;福州三坊七巷历来是名士聚居,世家繁衍、书香门第、;体育收藏家张祖仁收藏体育在福州可谓家喻户晓,媒体;当今真是奥运会纪念品收藏的大好时机;地摊、书店等,不断收集;奥林匹克运动是一门博大精深的学问福州三坊七巷历来是名士聚居,世家繁衍、书香门第、人才辈出产生不少流芳百世的人物。

光禄坊有“光禄琴台”胜迹,这里的土地孕育了许人名人雅士,闻名海内外。

我今天要拜访了是位福州奥运火炬手,福州政协文史委研究员,家住光禄坊100号,体育收藏家张祖仁先生慕名已久了。

造访他的收藏斋是一件趣事雅事,他的居室都被收藏品和书籍占满了空间,可以说“乱而不杂,精而不粗”许多书刊都被他零乱地摆在一起,但唯有一处圣地,放满了他精心收藏的体育收藏品。

他正在为他的“奥运体育收藏展”而整理忙禄着,张祖仁因研究孔子、老子、毛泽东、邓小平而闻名“八闽”大地,传遍全中国。

福建电视台“八闽之子——访奥运火炬手张祖仁”上下两集,被誉为“红色收藏家”奥运体育收藏福建第一人。

打开电脑百度探索张祖仁发现张祖仁确是在收藏研究方面惊人,1000多个网页、众百家媒体报道了他的事迹。

他多才多艺,对儒、道、佛、中医、心理学、养生学、古玩有一定的造诣,尤其对奥运体育收藏的研究较为突出。

联想、可口可乐、三星集团都推举他为奥运火炬手,这在全国也属首例,尤其是参加可口可乐的火炬选拔,张祖仁老师志在必得,经过面试、笔试、才艺表演,过五关、斩六将,他终于如愿以尝了。

福州三坊七巷历史人物谈三坊七巷的科甲盈门■黄启权科举时代,科举登第是进入仕途的必经之路,中进士则是科举考试的最高等级。

三坊七巷历代进士之多实属罕见,据统计自唐至清,共中文武进士148名,乡试举人更在三百人以上。

其中状元2名:宋郑性之、清王仁堪;榜眼2名:清林枝春、廖鸿荃,更难得的是科甲盈门的现象比比皆是。

早在宋代,文儒坊理学家林之奇及其侄林子冲一门父子孙共有10进士;明代衣锦坊陈一元、叶向高的姻亲一门也有7进士。

及至清代更加显赫辉煌。

有文儒坊叶观国五子科甲、安民巷曾晖春五子科第、黄巷郭阶三五子科甲,文儒坊陈承裘六子科第。

其中叶观国和其曾孙叶云滋还两茬五子科甲,他一家六世十进士、八翰林;曾晖春则又创一奇迹,父子孙曾四世蝉联进士:曾晖春、次子元澄、元澄子兆鳌、兆鳌长子宋彦。

陈承裘家也出现父子兄弟叔侄同进士。

袁州知府、洗银营郑鹏程三世五进士、三翰林、九举人,第四世郑孝胥、孝柽兄弟又二举人。

正是这样,郁达夫曾说:“宫巷的牌匾就像商店的招牌那么多,这也是风水好的缘故。

”其实,三坊七巷“风水好”,就在于文官武将多。

这里先后出宰相2名:宋余深、郑性之;尚书10名,林瀚父子孙、张经、马森、林泮、陈若霖、林绍年等;总督8名:张经、梁章钜、林则徐、苏廷玉、廖鸿荃、郭柏荫、沈葆桢、林绍年;巡抚14名:林廷玉、汪道昆、李馥、杨庆琛、梁章钜、林则徐、郭柏荫、王有龄、刘齐衔、沈葆桢、林绍年、沈瑜庆、孙翼、刘瀛;提督3名:何傅、何勉、甘国宝;海军部长、司令6名:叶祖珪、萨镇冰、刘冠雄、林葆怿、蓝建枢、陈季良。

他们的一般特点是:爱国爱民勤政廉政三坊七巷人物勤政廉政故事集收集54人爱国爱民、勤政廉政之士。

众所皆知,林则徐为禁毒、抗英民族英雄,其子孙多勤政廉政的官员,梁章钜和林则徐同是禁烟最有力的大臣。

他任广西巡抚时,主动配合林则徐禁烟,捉拿烟贩,并调兵遣将支援广东抗英。

他调任江苏巡抚后,又协助陈化成在上海布防抗英。

而沈葆桢创办船政,率兵赴台,以加强战备迫退日军,同样是爱国之举。

宫巷的沈家大院福州建城的时间是公元前202年,修建者是越王勾践的后裔——无诸。

100多年后,西晋战乱,中原望族衣冠南渡。

不知道是什么吸引了这些贵胄,他们中的一部分来到福州,选在三坊七巷落脚了。

当然,那时的三坊七巷还远远不是现在的样子,也就是部分中原大姓的家族聚居点。

后来经过数百年几代人的经营,到了唐末,公元十世纪初,福州城已经颇具规模,三坊七巷的坊巷格局在那时初步形成;宋代三坊七巷完善定型,而且一如既往成为高官显贵们的住宅区。

岁月更迭,出入坊巷的人换了一批又一批,然而朱门深院,锦衣华服,琴韵书香却一直流传下去。

宫巷11号的大房子应该在明嘉靖年间就出现了,因为这样的雕刻门楣是典型明代建筑的式样。

1855年,这里迎来了一位新主人,他就是沈葆桢。

当时只有35岁的沈葆桢刚刚被破格提升为九江知府。

由于为人清正,加上时常接济亲友,沈葆桢并无多少积蓄,据说,他是举债才购买了这个宅院。

房子装修好了,父母妻儿都住进去了,沈葆桢却仍旧远在江西任职。

1865年, 沈葆桢的母亲、也是林则徐的妹妹去世了。

按照惯例,官员因为父母丧事辞职回乡守孝,被称为“丁忧守制”,时间是27个月。

然而,当时的沈葆桢已是江西巡抚,身居要职,再加上当时的国情,朝廷只给了他100天的假期。

1866年6月,洋务运动的代表人物之一、时任闽浙总督的左宗棠上疏朝廷,建议在福州设立船政局。

20天后,朝廷准旨。

9月25日,陕甘等地的回民起义形势告急,左宗棠接到谕旨要调任陕甘总督。

刚刚筹备不久的船政局,面临无法继续的危险。

左宗棠想到了沈葆桢。

母亲死后,沈葆桢不是只有100天的假期吗?百天期满后,“以孝治天下”的沈葆桢说什么也要在原籍守孝满27个月,他向朝廷力求继续辞职在家守孝。

福州特色的马鞍形封火墙宫巷马尾船政厂区因此1866年的9月,沈葆桢还在福州城的三坊七巷里住着。

左宗棠走进宫巷去找沈葆桢了,不是去一次,而是一连去了三次。

其实,沈葆桢也看到船政是自强的重要举措;虽然并无官职守孝在家,沈葆桢却格外关心船政的进度。

林觉民及冰心故居“意映卿卿如晤……”这封林觉民千古绝唱《与妻书》,令无数中国人荡气回肠,血脉贲张。

林觉民故居在杨桥路与南后街交叉处,大宅有三进,现存二进,占地面积694平方米,新建的大门改在杨桥路。

故居正座南侧隔墙外有紫藤书屋、小书斋,墙外西南角有小院,一厅一房,正是林觉民夫妻居室。

居室南面有小天井,植有腊梅。

《与妻书》中写“窗外疏梅筛月影,依稀掩映,吾与汝并肩携手,低低切切,何事不语,何情不诉……”情景,就发生在这里。

林觉民牺牲后,林家避祸迁离,故居卖给冰心祖父谢銮恩,于是又成了冰心故居。

谢家在这里一直住到二十世纪五十年代。

现代文学家冰心十一二岁时住在这里。

故居二进中为厅,冰心和祖父就住在两侧厢房。

厅前有天井、屏门,厅后有小天井,两旁披榭。

冰心《我的故乡》中这样描述故居:“我们这所房子,有好几个院子,但它不像北京的‘四合院’的院子;只是在一排或一进屋子的前面,有一个长方形的‘天井’,每个‘天井’里都有一口井,这几乎是福州房子的特点。

这所大房里,除了住人以外,就是客室和书房。

几乎所有的厅堂和客室、书房的柱子上、墙壁上都贴着或挂着书画。

”严复故居严复故居在郎官巷西段,占地609平方米。

故居由主座和花厅构成。

主座双重大门,前一扇门装在石门框内,乃木条隔扇门(宁波门),后一扇串拢(合扇)大板门装在石臼上。

门内有走廓。

正间分前后厅,中施屏门,两边为厢房。

后天井左右有小披榭。

花厅四面围墙,设小门通主座。

正座是清代同治丁卯(1867年)建,花厅为民国式双层木构小楼。

楼上为一单开间,为严复晚年书房、会客室,建筑纹饰仿西式风格。

楼下为敞厅,采用新式三角顶架建构。

这种中西风格相融的居故,联想严复的思想还真有点味道。

1921年10月27日,严复于故居病逝。

王有龄故居王有龄故居融明代、清代早期、民国时期建筑风格于一体。

故居位于塔巷,共有两座并排,分别为49号及53号,坐南朝北。

49号有三进,建筑面积1033平方米。

一进已被改建。

三坊七巷走出“中国三才女”■卓宝熙白石著的《中国才女》列出十位才女中,福州籍就占了三位——冰心、庐隐、林徽因。

三位才女都是从三坊七巷走出来的。

由于她们性格、遭遇和人生轨迹的不同,过着或完满或坎坷或悲凄的生活,但她们却都是才华横溢、才貌同辉,成为我国近现代文化满园春色中的奇葩,在中国近现代文学领域,产生了非同小可的影响。

冰心:与爱同行三位才女中,上天独宠冰心。

她从小就被爱所包围,一生顺利、美满,与爱同行,并成为文坛的常青树。

三位才女中,她知名度最高,是老寿星。

冰心始终在爱和美好的环境中生活,这是形成她“爱的哲学”的根本原因。

通常认为,冰心“爱的哲学”是从1921年4月发表小说《超人》开始形成的。

除了初期的“问题小说”外,这种“爱的哲学”伴随着她一生的创作。

冰心的散文,语言含蓄隽永、灵动委婉,文笔细腻流畅,感情亲切浓厚。

“母爱、童真、自然”是冰心作品的主旋律,是“爱的哲学”的核心。

爱在冰心不同时期作品中的体现有所不同。

在初期,以《寄小读者》为代表,在通讯中对小读者大量倾吐母爱,洋溢着对孩子的喜爱和关怀,频频抒发对大自然美的感受。

到了中期,也就是从新中国成立到“文革”前。

此时,国家正处于轰轰烈烈的建设高潮中,冰心参加了许多活动,代表国家频频出国访问。

此时的冰心怀着博大精深的爱,写了大量抒发社会主义优越性,社会新气象,赞扬工农兵,同情亚非拉人民,歌颂世界人民之间的友谊,呼唤世界和平等文章。

这一时期,冰心“爱”的内容取材范围由自己的生活中走向了社会这个大家庭,并且面向了世界与民族。

也应看到,这一时期她对社会主义优越性和新气象的歌颂有些过了头,有些辨不清,如对大跃进和人民公社的歌颂等。

在当时历史条件下,作为党外人士辨别不清一些社会现象是可以理解的。

不过,冰心绝不是那种看风使舵、投机取巧之流,也不是那种明知不对而说违心话的人,而是她发自内心的真实思想,是她有感而发的。

这期间,她还为儿童写了大量作品,像短篇小说《好妈妈》、《小橘灯》、《回国以前》、《在火车上》,散文集《归来以后》、《还乡杂记》、《我们把春天吵醒了》、《樱花赞》……这时,她对儿童的爱不再是在《寄小读者》时,宣扬率真的母爱和大自然的爱,而是更多地谈及儿童的幸福生活以及这种生活来之不易,鼓励小朋友要珍惜幸福生活,要好好学习,为将来报效祖国、建设祖国做贡献。

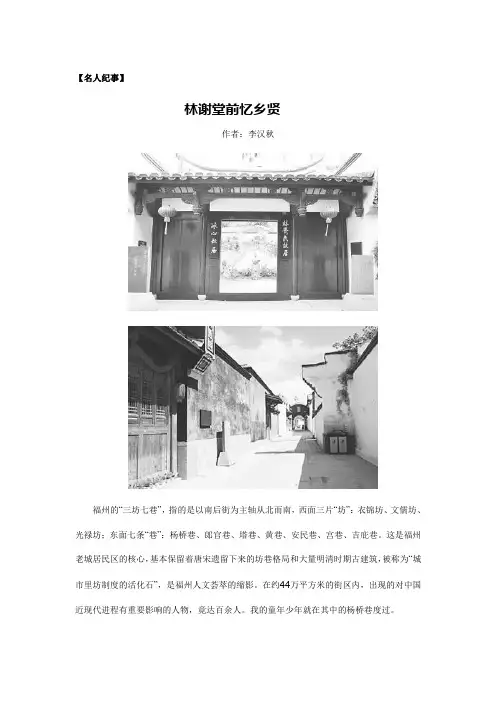

【名人纪事】林谢堂前忆乡贤作者:李汉秋福州的“三坊七巷”,指的是以南后街为主轴从北而南,西面三片“坊”:衣锦坊、文儒坊、光禄坊;东面七条“巷”:杨桥巷、郎官巷、塔巷、黄巷、安民巷、宫巷、吉庇巷。

这是福州老城居民区的核心,基本保留着唐宋遗留下来的坊巷格局和大量明清时期古建筑,被称为“城市里坊制度的活化石”,是福州人文荟萃的缩影。

在约44万平方米的街区内,出现的对中国近现代进程有重要影响的人物,竟达百余人。

我的童年少年就在其中的杨桥巷度过。

原来的杨桥巷与其他六巷一般长,约300米左右(现已向西拓展成又宽又长的杨桥路),西端之西叫“水流湾”,有小河与桥(杨桥),宛然“小桥流水人家”,我幼时印象颇深,后来屡次梦中游走河沿的石板路木板房而迷其归路。

西端之北叫“达明河沿”,顾名思义原来有河;之南就叫南后街,向南串起三坊七巷。

短短一条杨桥巷就出了好多名人:就在我家西边一百多米,杨桥巷与南后街交叉处,有一座神秘的大院子,原先坐南朝北、门朝杨桥巷,后因杨桥巷扩路,拆掉门楼,门改朝西、朝南后街。

大门口,一边悬“林觉民故居”,一边悬“冰心故居”。

不同族的两家人同一故居,这是怎么回事?林觉民是黄花岗72烈士之一,牺牲后,不知何人偷偷向其家属避难处的门缝里塞进一卷东西,翌晨解开才发现其中有他诀別爱妻的信,这封《与妻书》长时间入选中学教材。

我从小就耳闻,那是他在广州起义前三天以必死的决心写在一方手帕上与妻子诀別的,有些话感人肺腑,至今犹记:“吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成阴间一鬼。

吾作此书,泪珠与笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。

”每过其故居,屡屡想见其铮铮铁骨。

此故居有他同曾祖的族兄林长民。

在“五四”运动的前两天,在1919年5月2日的北京《晨报》与《国民公报》上,他发表的《外交警报告国民》,揭露了当局在巴黎和会上出卖山东等权益的黑幕,他沉痛呼吁:“山东亡矣,国将不国,愿四万万众誓死图之。

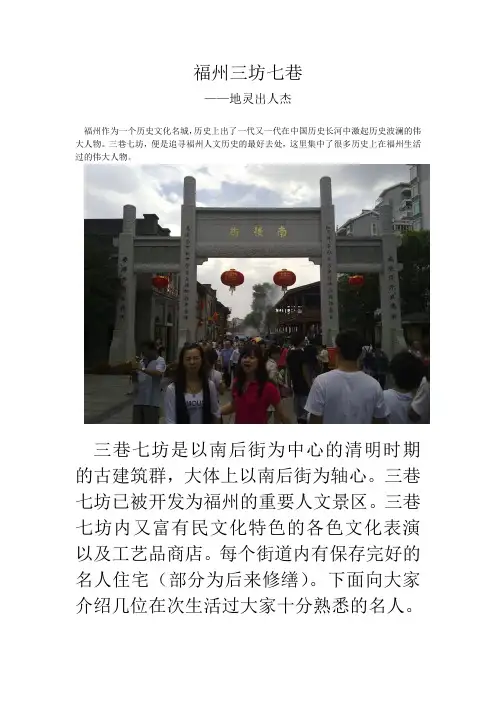

福州三坊七巷——地灵出人杰福州作为一个历史文化名城,历史上出了一代又一代在中国历史长河中激起历史波澜的伟大人物。

三巷七坊,便是追寻福州人文历史的最好去处,这里集中了很多历史上在福州生活过的伟大人物。

三巷七坊是以南后街为中心的清明时期的古建筑群,大体上以南后街为轴心。

三巷七坊已被开发为福州的重要人文景区。

三巷七坊内又富有民文化特色的各色文化表演以及工艺品商店。

每个街道内有保存完好的名人住宅(部分为后来修缮)。

下面向大家介绍几位在次生活过大家十分熟悉的名人。

这是位于三巷七坊入口的一个清末的宅院,这里曾经先后生活过黄花岗七十二烈士之一、《与妻书》的作者林觉民以及后来的著名散文家、诗人冰心。

在中国自鸦片战争开始的百年历史中,国人为了民族的觉醒进行着前仆后继革命历程。

这之中林觉民便是历史的先行者和革命的坚定践行者。

他又年轻的生命向世人敲响民族兴亡的警钟,他那一腔爱国热情,激荡着每一个站在他雕像前的游客的心。

一本《天演论》唤醒了日本人,却没有唤醒中国人,不知近代伟大的进步学者严复心中是何等的忧郁。

那是硝烟四起的年代,国家积贫积弱,严复正生活在那个时代。

面对国民的愚钝,严复用自己进步的思维洞悉历史方向,用《天演论》展现着西方先进的文化与社会面貌,然而愚钝、封建之下国人在挣扎中迷失了方向。

站在他曾经生活的院落中,用心去品味一位伟大学者的民族责任心,用心去聆听来自历史深处的谆谆教诲。

除此之外,三巷七坊还有众多的历史名人遗迹等待着你去探访,在南后街尽头坐落着伟大的民族英雄、虎门销烟领导者林则徐的纪念馆。

走进三巷七坊,品读历史,感悟真谛,一段段发人深思,一曲曲惊心动魄,一场场历史兴衰洒尽英雄泪。

三坊七巷三坊七巷名人----林纾林纾其人与玉尺山典屋高一(6)班38号叶海旻林纾(1852-1924),字琴南,号畏庐、冷红生,晚号蠡叟、贱卓翁、餐英居士、射九,闽县莲塘(今鼓楼区莲宅村)人。

清光绪八年(1882年)举人,后屡试进士不第。

先后在福州苍霞精舍、杭州东城讲舍,北京金台书院、五城学堂、京师大学堂教书。

林纾是一个不懂外文、凭借他人口译的文学翻译家,一生翻译外国作品246种,其中已发表222种,未刊作品24种,涉及英国、法国、美国、俄国、希腊、德国、日本、比利时、瑞士、挪威、西班牙等11个国家107名作家。

林纾不但是个翻译家,而且还是个古文学家、诗人、画家。

他遗有长篇小说、文集、传记、画论等37部作品,并遗存115篇短小说、诗、词曲,及数百成千幅画卷。

林纾是我国近代文学翻译的奠基人,他打开我国通向世界的文学窗口,传播西方的先进文化思想。

他精通古文,是我国文学巨匠,在中国文学发展史上具有很高的地位,鲁迅、茅盾、郭沫若、郑振铎、庐隐、苏雪林等作家都受其影响。

郭沫若说:林译小说“对于我后来文学倾向上有决定性的影响的”。

林纾出生于福州,前半生在福州度过,先后住于莲塘祖居、玉尺山典屋、横山老屋、龙潭精舍、苍霞书院,并寓居马尾。

林纾出生在何处问题尚有争议,一说出生在侯官玉尺山,一说出生在闽县莲塘。

笔者曾拜访林纾孙子、北京农业大学教授林大诚及林纾在福州的族亲,他们认为林纾出生在莲堂祖居右厢房。

张俊才《林纾年谱简编》肯定林纾少时居住玉尺山,但否定其出生玉尺山之说,认为“林纾父亲林国铨,大约十三四岁时,也开始经商。

林纾出生后,林国铨随盐官在闽北建宁办盐务,逐渐攒了些钱,在……玉尺山典得房屋居住”。

玉尺山,又称闽山,即今光禄吟台一带,在福州市乌石山北侧,位于今光禄坊原福建省高等法院内。

林纾居住的典屋早已毁没。

但林纾一家在玉尺山典屋被欺诈的遭遇,却使他一生难忘。

林纾在《先太母陈太孺人事略》记载:“是年叔父静庵生,举家渐渐得不馁。

走出三坊七巷的历史名人2009-10-13 11:10:00 阅读760次近代以后的重要历史事件,如虎门销烟、洋务运动、戊戌变法、五四运动、“一二•九”运动、卢沟桥事变等等,都是中国历史发展的关节点。

从三坊七巷中走出的人物都在这些事件中扮演了时代推手的角色。

林则徐:“睁眼看世界的第一人”林则徐(1785—1850)是揭开中国近代史序幕的杰出政治家,又是反抗外国侵略的民族英雄。

他顺应历史发展潮流,对西方文明成果采取积极的了解和吸收并为我所用的态度,故能成为“睁眼看世界的第一人和向西方学习先进技术之开风气者”。

三坊七巷旁的澳门路有林则徐祠堂。

沈葆桢:中国“船政之父”沈葆桢(1820—1879)在以“富国强兵”为目标的洋务运动中,被推向前台。

他担任福建船政大臣,负责造船、练兵和人才培养,为组建福建水师、南洋水师而努力,成为早期洋务运动的代表人物之一。

他是引进西方科技的先驱,我国近代教育和近代海军的创始人之一。

他脚踏实地、不遗余力地将林则徐、魏源提出的“师夷长技以制夷”的主张付诸实践。

曾宗彦(1850—1912):近代“陆军之父”曾宗彦居于安民巷。

他甫任江南道监察御史,便于1898年5月,上书光绪皇帝《时艰孔迫,宜用洋操克期练军陆军折》。

他主张:“为今之计,莫若先尽各省已有之饷,练各省洋操之兵,但求其精,不患其少。

”即以新法精练陆军。

并提出必须“整顿军队,各省陆军一律政习洋操,尤以东三省为急”。

光绪皇帝十分重视,立即下谕:“今日时势,练兵为第一大政,练洋操尤为操兵第一要着。

惟须选教习以勤训课,核饷力以筹军实。

”曾宗彦的奏折,引发清廷兵制改革,所以有人称其为“近代陆军之父”。

曾宗彦没给我们留下他的遗像。

幸亏其同乡、光绪三年(1877年)进士何刚德(1854-1936)在所著的《话梦集》中提到了挚友曾宗彦的形象特征:“公气度秀逸,诗尤戛戛独造。

”曾宗彦居京时,常与同乡在福州会馆新馆榕荫堂雅集赋诗。

其诗文皆以“精”字取胜。

三坊七巷历史名人介绍《三坊七巷历史名人介绍篇一》三坊七巷,那可是福州的一块宝地,就像一颗璀璨的明珠,镶嵌在这座古老城市的中心。

这里啊,走出了无数的历史名人,每一个名字背后都有着说不尽的故事,就像一个个神秘的宝盒,打开来满是传奇。

咱先来说说林则徐吧。

林则徐那可是大名鼎鼎,就像夜空中最闪亮的星,无人不知无人不晓。

他出生在三坊七巷,这里的一砖一瓦可能都见证过他小时候的成长。

小时候的林则徐,也许就像咱们普通人家的孩子一样,在巷子里跑来跑去,和小伙伴们嬉笑玩耍。

但是呢,他又有着与众不同的志向。

就像一颗小小的种子,在三坊七巷这片土地里,种下了爱国为民的伟大理想。

我想啊,林则徐在面对鸦片泛滥的时候,内心肯定是无比纠结和痛苦的。

那时候的中国,就像一个病入膏肓的巨人,被鸦片这个恶魔一点点侵蚀着身体。

林则徐就像是一个勇敢的医生,他知道这个手术很难做,风险很大,但他还是毅然决然地站了出来。

“若鸦片一日未绝,本大臣一日不回!”这话说得那叫一个硬气,就像一把锋利的宝剑,直直地刺向那些贩卖鸦片的坏人。

他虎门销烟的壮举,简直是大快人心啊!当那一堆堆鸦片在熊熊大火中化为灰烬的时候,我仿佛能看到林则徐那坚定的眼神,还有老百姓们欢呼雀跃的场景。

那场面,就像过年一样热闹,大家都在为这个拯救民族于水火之中的英雄喝彩。

可是呢,林则徐的结局却有些让人唏嘘。

他因为得罪了那些西方列强和国内的投降派,被流放到了新疆。

这就好比是一个英雄,刚刚打完胜仗,却被自己人给算计了。

我就想不通了,那些人怎么能这么对待民族英雄呢?不过呢,林则徐即使到了新疆,也没有自怨自艾,还是继续为当地的百姓做了很多好事。

他就像一颗顽强的种子,不管被撒到哪里,都能生根发芽,开花结果。

再说说冰心奶奶吧。

她也是从三坊七巷走出去的名人。

冰心奶奶就像一个温暖的太阳,她的文字就像阳光一样,洒在每一个读者的心上。

我记得我第一次读她的《繁星·春水》,就感觉自己仿佛走进了一个充满爱和温馨的世界。

三坊七巷名人故事三坊七巷故事宫巷的沈家大院1866年初秋,朝廷一品大员左宗棠来到宫巷11号大院的门口。

为了他一手设立的福州船政局,这已经是他第三次光顾这里。

在左宗棠心目中,只有住在这里的主人才有资格接替他担负起船政的大任。

其时,宫巷11号的主人就是清末重臣沈葆桢…… 1866…協康會海富家長資源中心培育子女成長,爸爸擔任非常重要的角色。

若子女有發展障礙,爸爸的育兒壓力便更沉重了。

「SMART爸爸俱樂部」,鼓勵父親們互相分享感想及交流育兒心得,發揮自強、助人助己的精神,而使命方面包括;Support (支持):爸爸在…我以为终有一天,我以为终有一天,我会彻底将爱情忘记,将你忘记,我会彻底将爱情忘记,将你忘记,可是,忽然有一天,可是,忽然有一天,我听到了一首旧歌,我的眼泪就下来了,我听到了一首旧歌,我的眼泪就下来了,因为这首歌,因为这首歌,我们一…宫巷的沈家大院1866年初秋,朝廷一品大员左宗棠来到宫巷11号大院的门口。

为了他一手设立的福州船政局,这已经是他第三次光顾这里。

在左宗棠心目中,只有住在这里的主人才有资格接替他担负起船政的大任。

其时,宫巷11号的主人就是清末重臣沈葆桢……1866年6月,洋务运动的代表人物之一、时任闽浙总督的左宗棠在福州设立了船政局。

9月25日,陕甘等地的回民起义突然形势告急,左宗棠接谕旨调任陕甘总督。

刚刚筹备不久的船政局面临无法继续的危险。

左宗棠想到了沈葆桢。

1865年,沈葆桢的母亲、也是林则徐的妹妹去世了。

按照惯例,官员因为父母丧事辞职回乡守孝,被称为“丁忧守制”,时间是27个月。

然而,当时的沈葆桢已是江西巡抚,身居要职,再加上当时的国情,朝廷只给了他100天的假期。

但沈葆桢坚决要求守满27个月。

沈葆桢是林则徐的外甥。

沈葆桢13岁时就读于林则徐家中,时任江苏巡抚的林则徐看中这个小外甥日后必成大器,因此亲自做主,定下了自己最钟爱的二女儿林普晴与沈葆桢的婚事。

沈葆桢实在不想丁忧期间出任公职,然而左宗棠的决心更大,他直接上疏朝廷力荐沈葆桢。

福州三坊七巷旅游看名人故居(图)2010-2-13 13:41:38福州日报字号:[大中小] 选择背景色:春节到三坊七巷看名人故居有冰心故居严复故居等 (图)这里是中国最大的古民居群;这里历史名人故居云集,以最高票获得文化部、国家文物局批准的“中国十大历史文化名街”称号,并被誉为“中国历史街坊唯一的活化石”。

走进这里——三坊七巷,你便走进了乡土的深处、历史的奇处、文化的私处、精神的高处。

今年春节期间,除了先期开放的水榭戏台外,三坊七巷还将开放林觉民·冰心故居、林聪彝故居、严复故居、二梅书屋、叶氏民居、蓝建枢故居、林则徐纪念馆等。

来三坊七巷旅游的市民千万别错过一睹福州历史名人故居的机会!【林觉民·冰心故居】到三坊七巷旅游,有一个地方不能不去,因为它是“一座宅院,两位名人”。

这所宅院就是林觉民·冰心故居。

林觉民故居厅堂两边的厢房为陈列展室,第一展室展现广州辛亥革命背景、第二展室展现林觉民生平介绍。

为复原故居面貌,这里收集了晚清时期福州地区常见的家俱实物,如床、妆台、凳子等,作为故居陈列替代品,并按文人世家习俗精心摆放,梳妆台上方挂林觉民与妻子的两张照片。

故居的后花园参照典型的福州民居后花园风格规划,设一汪小鱼池,池旁种植腊梅,园中置传统的石桌、石凳,立林觉民与妻子的塑像于桌前,展示夫妻恩爱的生活场景。

根据冰心老人生前的回忆,南花厅复原了她幼年时期的读书场所——紫藤书屋。

门楣上方正中悬挂“紫藤书屋”的匾额,两侧的柱子上挂着冰心祖父的“知足知不足,有为有弗为”的对联。

这处展室同样是采用具有福州特色的木格窗式展墙,地面铺设青石板。

【林聪彝故居】林聪彝是林则徐的第二个儿子,林则徐充军新疆伊犁之时,林聪彝和弟弟林拱枢随侍,之后林则徐带病从福州赴广西,林聪彝随行。

林则徐不幸病逝于广东普宁时,是林聪彝扶其灵柩回福州。

林聪彝故居始建于明代,占地面积近3000平方米,是明末唐王朱肇建在福州称帝时的大理寺衙门,也是明、清时期福州最大的豪宅之一。

三坊七巷——名人严复严复(1854.1.8—1921.10.27)原名宗光,字又陵,后改名复,字几道,汉族,福建侯官人,是清末很有影响的资产阶级启蒙思想家,翻译家和教育家,是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

严复出生在一个医生家庭里。

1866年,严复考入了家乡的福州船政学堂,学习英文及近代自然科学知识,五年后以优等成绩毕业。

1877年到1879年,严复等被公派到英国留学,先入普茨茅斯大学,后转到格林威治海军学院。

留学期间,严复对英国的社会政治发生兴趣,涉猎了大量资产阶级政治学术理论,并且尤为赞赏达尔文的进化论观点。

林则徐林则徐:“睁眼看世界的第一人”,1785年8月30日(乾隆五十年)~1850年11月22日(道光三十年),汉族,福建侯官人(今福建省福州),字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等。

清朝后期政治家、思想家和诗人,是中华民族抵御外辱过程中伟大的民族英雄,其主要功绩是虎门销烟。

官至一品,曾任江苏巡抚、两广总督、湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命为钦差大臣;因其主张严禁鸦片、抵抗西方的侵略、坚持维护中国主权和民族利益深受全世界中国人的敬仰。

他顺应历史发展潮流,对西方文明成果采取积极的了解和吸收并为我所用的态度,故能成为“睁眼看世界的第一人和向西方学习先进技术之开风气者”。

三坊七巷旁的澳门路有林则徐祠堂。

林旭林旭(1875—1893):“戊戌六君子”之一。

少年即颖绝秀出,为特达奇才。

他追随康有为参与维新变法,历时百日,被以慈禧太后为首的顽固守旧派杀害,年仅24岁,其英名永载史册。

林觉民林觉民(1887-1911),字意洞,号抖飞。

汉族。

福建福州人。

1900年入福建高等学堂,开始接受民主革命思想,推崇自由平等学说。

1905年回乡与陈意映结婚。

1906年自费去日本留学,专攻日语。

翌年补为官费生,入庆应大学文科,攻读哲学,兼习英文、德文。