第十讲 新历史主义

- 格式:pptx

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:36

新历史主义解读《卢布林的魔术师》1. 导言艾萨克·巴什维斯·辛格是美国当代著名犹太作家。

1978 年,辛格因为“他充满激情的叙事艺术不仅扎根于波兰犹太人的文化传统之中,而且反映和描绘了人类的普遍处境”而获得诺贝尔文学奖。

辛格用一种濒临消失的语言———意第绪语生动地勾勒出一幅17 世纪到20世纪上半叶的波兰犹太世界。

他使用全景式的描述手法表现了犹太人在处理犹太传统与现代西方文明之间的冲突时的迷惘与身份危机感:“一边是来世、信仰和神秘主义,另一边是现世、民主思想和虚无主义”。

本文试图从新历史主义的角度出发,把《卢布林的魔术师》的文本研究与历史语境研究结合起来,考察历史与文学之间的互动关系,从而为解读辛格作品中的“背弃—回归”模式提出一种崭新的视角。

新历史主义诞生于20 世纪80 年代的英美文化和文学界,是一种“对历史文本加以释义的、政治解读的‘文化诗学’。

“新历史主义旨在恢复文学评论中的历史维度,准确地说,新历史主义不仅是对文学批评中历史主义的反驳,而且是对形式主义、新批评等强调文学本体论的拨正”。

新历史主义批评家通过揭示史文本在深层结构上具有虚构性和想象性这一事实,提出了“历史的文本性”这一概念,从颠覆了旧的历史观所认为的历史与文学之间决定与被决定、反映与被反映的关系,开启了历史和文学之间的复杂对话。

新历史主义强调从政治权力、意识形态、文化霸权等角度,对文本实施一种综合性解读,把文学与人生、文学与历史、文学与权力话语的关系作为自己分析的中心问题,“通过文本与社会语境,文本与其他文本的‘互文性’关系,构成一种新的文学研究范式或文学研究的新方法论”。

本文将以新历史主义为批评策略,从作者对主流话语的“颠覆”和“抑制”、“小历史”式的书写方式以及文本与历史二者如何互相构建这三个方面来洞察作者在文本中所蕴含的新历史主义的创作特征。

2. 反叛的悖论———辛格对主流话语的“颠覆”和“抑制”虽然辛格小说的主题大多涉及“善与恶、理智与情欲、科学与宗教、个人与社会之间的矛盾与斗争,但其小说却呈现出一种明显的主题模式:即从背弃到回归”。

一.新历史主义在历史批评方法论上也受到解构思维的深刻影响,也倾向于以历史的文本性的基点从而颠覆作为宏大叙事的历史叙事,但在文化层面却更加重视从文本的历史性角度出发重构历史叙事的文化动因。

新历史主义实质上是一种文本历史主义,是一种与历史发生虚构、想像或隐喻联系的语言文本和文化文本的历史主义,是一种带有明显的批判性、消解性和颠覆性特征的后现代主义的历史主义。

这里的文本历史主义,即文本历史性,新历史主义把他看作文学研究与文化批评的基点之一,另一个是历史文本性,这个等下会细讲。

(后一句)其实是对文本历史主义的进一步解释,也就是说,历史是主特征:1.“跨学科研究”性,即跨越文学、史学、哲学、政治学、社会学的学科界限,使其具有了多维视野的研究。

跨学科特即把传统意义上的文学文本与传记、心理学、社会、思想以及其他艺术等放置在一起加以分析细读,文学打破了自治的领域,参与到与其他文化文本的不断对话和循环之中。

2.“文化的政治学”属性,使文学和文学史研究成为论证意识形态、社会心理、权力斗争、民族传统、文化差异的标本。

新历史主义带有明显的政治化批评的特征,它在文化思想领域对社会制度所依存的政治思想原则加以质疑,揭示复杂社会状况中文化产品的社会品质和政治意向的曲折表达方式。

3.“历史意识形态性”,即认为人的文学在文化中具有抗争性作用,而文化变革就是一种文化通过策略向主导意识挑战,进而去“重写文化史”。

认为文学是意识形态作用的结果,同时也参加意识形态的塑造。

二.内涵:新历史主义诞生于20世纪80年代的英美文化和文学界,它在70年代末已经初露端倪,即在文艺复兴研究领域中逐渐形成了一种新的批评方法,而且这种阐释文学文本历史内涵的独特方法日益得到西方文论界的认可。

新历史主义的两位代表人物是哈佛教授格林布拉特和斯坦福教授怀特,这一术语最早见之于格林布莱特1982年为《文类》杂志文艺复兴研究专号写的一篇导言。

20世纪六七十年代,新批评以及结构主义批评等形式主义批评的审美壁垒遭到解构主义批评的瓦解,文化诗学赞同解构批评对文本开放性的追求,却抵制其无限消解的主张,转而提出解构与建构并重的文化诗学念。

新历史主义批评新历史主义(New Historicism)是20世纪70年代出现于美国,80年代得以正式命名的一种不同于旧历史主义和形式主义批评的“新”的文学批评流派和批评方法。

新历史主义文学批评的创立者是美国加州大学伯克利分校英文系教授斯蒂芬·格林布拉特(1943——)。

他在1982年《文类》杂志第一期专刊的前言中打出了“新历史主义”的旗号,以后这个称谓逐渐流行开来,成为一种新的文学批评派别。

其主要代表人物有美国的斯蒂芬·格林布拉特、海登·怀特,英国的路易斯?艾德里安?蒙特鲁斯等。

由于新历史主义理论来源的复杂性、批评取向的多样性以及它作为一个学术流派的松散性和跨国性,造成了对其归类评析的特殊困难。

尽管如此,人们对其基本内涵还是形成了一些大致趋同的看法。

这些大致趋同的看法体现了作为一个批评流派的不可取代的共性,这种共性可简洁地概括为:以特有的方式回归历史。

“新历史主义”之所以“新”就在于它回归历史的方式是独特的,不是要简单地回复到旧历史主义和马克思主义的历史主义。

它吸收了非历史主义批评的若干成分,特别是后结构主义,尤其是福柯的一些理论成分。

新历史主义批评要回归的“历史”不是所着力考察的以、制度为主的状况,而是一种“性的”历史。

它的价值在于尝试将马克思主义与后结构主义相结合,将历史纬度输入到后结构主义批评当中,创造出一种新的历史主义批评。

正如格林布拉特自己所承认的,他们的批评实践很难划入哪一个居主导地位的理论营垒,只能置于马克思主义和后结构主义之间来加以说明。

另一个重要的“新历史主义”的历史学家和文学批评家海登·怀特(Hayden White)也说过:“新历史主义既过于历史化,又不够历史化,既过于形式主义,又不够形式主义,而这完全取决于以何种历史和文学理论为基础来对其加以评判。

”①正是在这个意义上,新历史主义批评是一种对历史文本加以释义的、政治解读的“文化诗学”。

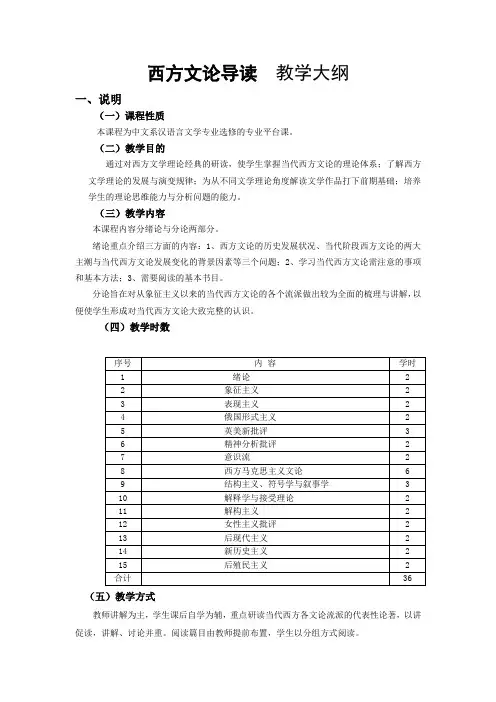

西方文论导读教学大纲一、说明(一)课程性质本课程为中文系汉语言文学专业选修的专业平台课。

(二)教学目的通过对西方文学理论经典的研读,使学生掌握当代西方文论的理论体系;了解西方文学理论的发展与演变规律;为从不同文学理论角度解读文学作品打下前期基础;培养学生的理论思维能力与分析问题的能力。

(三)教学内容本课程内容分绪论与分论两部分。

绪论重点介绍三方面的内容:1、西方文论的历史发展状况、当代阶段西方文论的两大主潮与当代西方文论发展变化的背景因素等三个问题;2、学习当代西方文论需注意的事项和基本方法;3、需要阅读的基本书目。

分论旨在对从象征主义以来的当代西方文论的各个流派做出较为全面的梳理与讲解,以便使学生形成对当代西方文论大致完整的认识。

(四)教学时数(五)教学方式教师讲解为主,学生课后自学为辅,重点研读当代西方各文论流派的代表性论著,以讲促读,讲解、讨论并重。

阅读篇目由教师提前布置,学生以分组方式阅读。

(六)考试目的与考试要求考试目的:1、检查学生对当代西方文论的理解与掌握情况;2、检测学生与当代西方文论展开批判性对话的能力。

考试要求:1、以能力考查为重点,采用灵活多样的考试方式;2、每学期学生的综合考评成绩评定中,平时成绩占40%,考试成绩占60%。

(七)选用教材朱立元主编,《当代西方文艺理论》,华东师范大学出版社,1997年版。

二、本文第一讲绪论教学要点:西方文论的历史发展、学习西方文论的意义。

教学时数:2学时教学内容:1、西方文论的历史分期、当代西方文论的两大主潮与两次转向;2、学习西方文论的意义。

3、学习方法:以名篇阅读为线索,以讲解促阅读,以阅读促讨论。

考核要求:掌握西方文论历史分期,理解当代西方文论的基本特征。

第二讲象征主义教学要点:象征的内涵;教学时数:2学时教学内容:瓦莱里以音乐化为核心的象征主义诗论;叶芝理性与感性相统一的象征理论。

考核要求:理解瓦莱里和叶芝分别对象征主义所做的界定;掌握他们二人象征主义诗论的基本要点。

大禹精神在促进社会主义两个文明建设中的现实意义和积极作用。

新历史主义研究述评辛 刚 国新历史主义滥觞于20世纪80年代欧美文学评论家对文艺复兴的兴趣,其主要代表人物有美国的斯蒂芬・格林布莱特、海登・怀特、英国的路易斯・蒙特鲁斯等。

1982年格林布莱特为《文类》杂志“文艺复兴研究专号”撰写“导言”时,他就论文中出现的某些共同的东西称之为“新历史主义”。

新历史主义是对20世纪欧美实证性研究以及文本中心论的反拨,是一种不同于旧历史主义和形式主义批评的“新”的文学批评方法。

新历史主义理论具有以下特征:1.“跨学科研究”性,即跨越文学、史学、哲学、政治学、社会学的学科界限,使其具有了多维视野的研究。

2.“文化的政治学”属性,使文学和文学史研究成为论证意识形态、社会心理、权力斗争、民族传统、文化差异的标本。

新历史主义带有明显的政治化批评的特征,它在文化思想领域对社会制度所依存的政治思想原则加以质疑,揭示复杂社会状况中文化产品的社会品质和政治意向的曲折表达方式。

3.“历史意识形态性”,即认为人的文学在文化中具有抗争性作用,而文化变革就是一种文化通过策略向主导意识挑战,进而去“重写文化史”。

新历史主义关注的问题,同样也是中国学者潜心思考的问题,因而新历史主义在欧美崛起不久,很快引起了中国学者的注意。

迄今为止,国内学者发表的新历史主义论文、专著共有60余篇(部)。

这些研究大体分为翻译介绍、全面评价、影响应用等三个方面,现分述如下。

(一)翻译与介绍率先向国内学界介绍新历史主义的,是王逢振。

他在1988年所著《今日西方文学批评理论》,专章介绍了新历史主义。

次年,韩加明的《新历史主义批评的兴起》和杨正润《文学研究的重新历史化———从新历史主义看当代西方文艺学的重大变革》开始勾画了新历史主义发展轮廓,特别是后者,开拓性地介绍了新历史主义的批评实践,并准确概括了它的特色、贡献及弊病。

1991年,留学哈佛的赵一凡在《读书》杂志上又发表了《什么是新历史主义》,全面详细地介绍了新历史主义的来龙去脉。

第10讲二战前世界现代化模式的探索:社会主义的建立与资本主义的调整20世纪上半期,苏联社会主义现代化模式和资本主义现代化模式逐步形成,也是两种制度并存及斗争的历史时期。

1.政治上:俄国十月革命建立了人类历史上第一个社会主义国家,马克思主义从理想变为现实,为社会主义现代化模式的探索奠定了基础。

2.经济上:苏俄(联)开始探索社会主义建设道路,并逐步确立了高度集中的计划经济体制;面对1929—1933年经济危机,美国罗斯福新政开始实行国家干预经济的政策,开创了国家垄断资本主义发展的新模式。

3.文艺上:现代主义文学和艺术的兴起,突出表现了在生产力高度发达背景下人类精神的空虚和迷惘,着力描述人类非理性的一面。

一、社会主义现代化模式的探索1.社会主义制度的建立——俄国十月革命(1)背景①俄国落后于发达资本主义国家,社会矛盾尖锐。

②第一次世界大战激化了矛盾,俄国成为帝国主义链条上最薄弱的环节。

(2)经过①1917年,____________推翻了罗曼诺夫王朝的统治,出现了工兵代表苏维埃和资产阶级临时政府两个政权并存的局面。

②列宁发表著名的“____________”,指出俄国革命从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的任务。

③1917年11月,彼得格勒武装起义取得胜利。

接着,莫斯科等城市的武装起义相继成功,这次革命被称为“十月革命”。

④全俄工人士兵代表苏维埃大会:通过了《告工人、士兵和农民书》《和平法令》和《土地法令》,大会选举成立了人民委员会。

这次会议标志着世界上第一个无产阶级专政的国家诞生。

(3)意义①它是人类历史上第一次取得胜利的____________革命,开辟出社会主义的发展道路。

②在资本主义世界体系上打开了一个缺口,鼓舞了国际无产阶级和殖民地半殖民地人民的解放斗争。

③将社会主义理论变为现实,开创了国际社会主义运动的新局面。

2.“战时共产主义”政策与新经济政策(1)背景:十月革命胜利后,列宁探索社会主义建设道路的方案。

第10讲科学社会主义从理论到实践(对应学生用书第77页)考点1| 马克思主义的诞生和巴黎公社[识记—基础知识梳理]一、工人运动兴起1.背景(1)工业革命使世界资本主义的弊病和各种矛盾暴露出来。

(2)1825年,英国爆发了经济危机,劳动群众的生活条件日益恶化。

2.表现无产阶级认识到,资本家的压迫和剥削是无产阶级贫困的根源,开始进行反抗资本主义的斗争。

3.意义无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台。

4.空想社会主义(1)代表:法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。

(2)主张:揭露资本主义制度的种种弊病,抨击社会的黑暗和不公正,指出社会上严重存在的阶级斗争和阶级对立。

(3)评价:空想社会主义留下了宝贵的思想遗产,成为马克思科学社会主义理论的来源之一。

二、马克思主义的诞生1.条件(1)经济根源:伴随着资本主义经济的发展,资本主义的弊端和各种矛盾日益暴露。

(2)阶级基础:工人反抗意识开始觉醒,进行早期斗争,如三大工人运动。

(3)思想来源:德意志古典哲学、英国古典政治经济学和英法空想社会主义。

(4)主观条件:马克思、恩格斯批判地吸收前人思想精华,结合各国工人运动的实践,创立了科学社会主义理论。

2.标志——《共产党宣言》的问世(1)概况:1848年2月,马克思、恩格斯受共产主义者同盟大会的委托,起草纲领。

(2)内容①阐明了人类社会发展的客观规律。

②揭示了资本主义制度灭亡的必然性。

③揭示了无产阶级的历史使命。

④号召全世界无产者联合起来。

(3)意义①标志着马克思主义的诞生。

②使社会主义学说从空想走向科学。

③推动了国际工人运动的发展。

1.背景:资产阶级临时政府对外投降、对内镇压。

2.概况:1871年3月18日,巴黎工人举行武装起义,占领巴黎市政厅,资产阶级临时政府退居凡尔赛。

3.措施(1)民主选举产生的巴黎公社,既是立法机构又是行政机构。

(2)公社委员的工资不超过熟练工人的工资。

(3)颁布了一系列保护工人利益的法令。

第八章后现代主义在今天的文论中,后现代主义无疑是最常见的一个术语。

由于它包括了从麦当娜到元叙述、从后福特主义到色情小说的几乎一切事物,所以也可能被某些人认为毫无意义。

但无论如何,后现代主义是今天无法回避的一个术语。

这里应该首先说明一下后现代主义与后现代和后现代性的区别。

在国内关于后现代主义的讨论中,有些人将这三个术语混为一谈,而实际上它们表示三个不同的概念,虽然这三个概念有着不可分割的联系。

简单地说,后现代是个时间概念,指后期资本主义,又称后工业社会、信息社会、跨国资本时期,亦即现代化之后的时代。

后现代性是个社会学概念,指后现代时期的社会特征,涉及到生产方式、生产关系、社会结构和意识形态等诸多方面,具有明显的历史和哲学含义。

后现代主义是个风格概念,指后现代时期文化艺术表现的特点,包括建筑、文学、音乐、绘画、电影、电视等各个门类。

在这三个概念中,更重要的是应当把后现代性与后现代主义区分开来。

后现代性是个比较宽泛的概念,富于更多的社会历史和哲学意义;而后现代主义则比较狭隘,侧重于文化和美学特征。

就真理、理性、科学、进步和普遍解放等宏大叙事而言,由于它们被认为自启蒙运动以来现代思想的基本特征,所以后现代性意味着现代性的终结。

对后现代性来说,那些期望不仅历史地受到怀疑,而且从一开始就是危险的幻觉,因为它们使种种历史的可能性陷入了观念的束缚。

这种现代性的“专制体系”粗暴地破坏真实历史的复杂性和多样性,无情地取消差异,将所有的“他性”变成沉闷的同一性,还常常表现出一种极权政治。

它们是些“捉摸不定”的东西,通过在人们眼前晃动可能的理想,分散人们对政治变化的注意。

它们包含危险的绝对主义信念,相信变化的生活方式和认识能够基于某种终极的、无可怀疑的单一的原则:理性或历史规律,技术或生产方式,政治乌托邦或普遍的人性。

与现代性相反,对于“反基础论”的后现代性,人们的生活方式是相对的、不确定的,由纯粹的文化成规和传统形成,没有可以认同的始源或宏伟的目标;而所谓的“理论”,大部分只是说明这些继承下来的习惯和机制的一种浮夸方式。