2018年高考历史热点——社会转型(精品课件)

- 格式:pptx

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:22

春秋战国,中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会的过渡时期。

这一时期,诸侯争霸兼并战争频繁,民族融合不断;井田制日益瓦解,封建生产关系逐渐产生;宗法制、分封制趋于崩溃,大国兼并小国,奴隶社会日益瓦解,封建社会逐渐确立,中国历史进入到一个新的发展时期。

品主题纵横——知能提升一、春秋战国时期的“大动荡”1.王权体制面临的挑战(1)“礼乐征伐自诸侯出”:随着地方诸侯国势力的逐渐强大,周王失去了天下共主的地位,成为诸侯的附庸。

诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝觐和述职,西周时期“礼乐征伐自天子出”的政治格局至此变为“礼乐征伐自诸侯出”。

(2)诸侯国内部势力的变化:诸侯国中卿大夫强宗的崛起和国君公室的衰微,出现“田氏代齐”“三家分晋”和“鲁三桓执政”。

春秋初期“礼乐征伐自诸侯出”至此再变为“礼乐征伐自大夫出”,甚至“陪臣执国命”。

2.国家分裂,诸侯争霸(1)造成诸侯争霸局面的原因①井田制的瓦解导致分封制的崩溃,是争霸局面出现的根源。

②周王室衰微,无法节制诸侯。

诸侯势力发展,不尊天子。

③战国时期新兴地主阶级向旧贵族夺权。

(2)春秋时期的争霸战争和战国时期的兼并战争类别春秋争霸战争战国兼并战争不同点性质奴隶主大国的争霸战争具有封建兼并战争性质影响促进了民族融合,有利于封建因素的成长战国兼并战争转化为封建统一战争,为秦实现大一统奠定了基础相目的扩大地盘、掠夺人口1.经济基础的变革春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的出现,标志着社会生产力的显著提高。

生产力的飞跃必然引起生产关系的革命。

春秋战国时期,随着铁犁牛耕的使用和推广,井田制(公田)逐渐被封建土地私有制所取代,并最终通过各国变法确立下来。

2.变法运动的兴起春秋战国时期各国统治者都希望通过变法改革,来适应当时社会经济、政治、文化发展的要求,寻求富国强兵的道路,进而完成古代文明向中世纪文明的历史性转变。

各国的变法实质是一致的,就是进一步调整国家政治的格局,强化国家专政机器的职能,为社会经济、政治、文化的全面创新与发展提供强有力的保证。

春秋战国(公元前5~前3世纪)时的社会转型一、总体特征:社会大变革,由奴隶社会向封建社会转型。

二、具体表现:(1)政治:周王室衰微,诸侯争霸,社会动荡;国家政局由分裂逐步走向统一(战国后期);宗法分封礼乐制崩溃;地主阶级兴起,各国纷纷变法图强,中央集权制度逐渐形成;(从封邦建国到诸侯割据,从战乱纷争到秦朝一统天下;从贵族政治到官僚政治,从世卿世禄到军功授爵)(2)经济(生产力和生产方式):铁犁牛耕出现和使用,井田制瓦解;封建土地私有制确立;小农经济产生,精耕细作生产模式形成。

(从青铜时代到铁器牛耕,从井田时代到土地私有)(3)文化:学术下移,私学兴起;“百家争鸣”,思想自由。

儒家的“以德治民”,法家的“以法治国”,道家的“无为而治”,墨家的“兼爱”、“尚贤”等思想主张,不仅在当时具有进步意义,而且对当今构建和谐社会也具有重大的现实借鉴意义。

礼乐制崩溃(从礼乐文化到诸子学派,从百家争鸣到秦汉时文化专制);文学艺术,百花竞艳;科学技术,世界领先。

(4)阶级:“士”阶层活跃;地主阶级和自耕农的兴起。

(5)民族关系看:诸侯争霸和兼并战争直接推动了中原华夏族与周边少数民族的交往,我国历史出现了第一次民族融合。

三、转型原因:铁农具和牛耕的使用,推动生产力迅速发展。

四、真题训练1.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·24)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。

这些工程能够在秦国完成,主要是因为( )A.公田制度逐渐完善 B.铁制生产工具普及C.交通运输网络通畅 D.国家组织能力强大【答案】D【解析】由材料“战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等”可知商鞅变法后秦国建立了集权统治,推动国家组织人力、物力、财力开展大规模的经济建设,故选D项;战国后期,井田制遭破坏,封建土地私有制逐步确立,公田制度是受到破坏而非完善,排除A项;战国时期铁农具推广,秦汉时期得以普及,排除B项;秦统一六国后修筑驰道直道,加强了交通运输,排除C项。

关于“社会转型”的高考专题复习策略——以明清社会转型

为例

赖永伶

【期刊名称】《课程教育研究:外语学法教法研究》

【年(卷),期】2018(000)015

【摘要】“社会转型”既是高考命题的热点问题,也是高考备考的难点问题。

本文以“明清社会转型”为例,以点带面,分析社会转型考察的内容及特点,提出相应的高考复习策略,增强学生学习的有效性。

【总页数】2页(P58-59)

【作者】赖永伶

【作者单位】[1]广西北海市合浦廉州中学,536100

【正文语种】中文

【中图分类】G633.8

【相关文献】

1.以“专题教学立意的确定与达成”为纽带的高考复习策略——以高三专题复习《现代中国的外交关系》为例 [J], 朱华;

2.“社会转型期”历史专题复习策略——以《春秋战国时期的社会转型》为例 [J], 戴世锋

3.“社会转型期”的历史命题及高考复习策略 [J], 戴世锋

4.高考地理第二轮小专题复习策略——以气候特征为例 [J], 钱建

5.“3+3”高考背景下高三物理实验专题复习策略的研究——以力学DIS实验部分为例 [J], 郭乐峰;黄敏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

58 身份的基本途径,建立校企共同管理的基础。

但由于政策、资金、管理等各方面的原因,造成中职院校要建立并拥有一批相对稳定的校企合作是一件比较困难的事情。

1.现代学徒制校企合作建立难。

在现代学徒制试点的过程中普遍出现了学校热、企业冷的尴尬的状况。

一是政府相关法律、法规及各项激励配套政策不完善,企业不愿意参与学校建立合作关系;二是资金不到位,企业为学徒工安排专门的师傅进行指导,要支付一定的薪酬,必然会增加企业成本,而政府的薪酬补助和优惠政策又没有落实到位,从而打击了企业的积极性。

2.维持难。

现代学徒制要求招生即招工,但是企业用工和经济、企业的人事变动、生产经营状况不佳等因素紧密联系,这些不确定的因素都会直接影响到企业对学徒工的人数,致使产教结合进行不下去。

3.运行难。

由于政策的不完善,现代学徒制还没有列入企业生产经营指标考核范围,企业没有设置对师傅及学徒工的考核办法,学校也没有对企业师傅进行监督、考核。

制度缺位和激励机制缺乏,造成学徒制成效不显著。

三、中职电子专业实施现代学徒制的措施1.完善政策保障。

一是各中职学校要制定学徒制试点实施办法和校企合作章程,鼓励教师进企业实践,带徒学习,吸引企业参与合作培养。

二是政府应制定与企业相关的优惠政策,通过减免税收等措施鼓励企业积极接收学生实习和教师实践。

三是由于现代学徒制涉及教育部、人社部等多部门管理,政府要落实有关部门的相关责任,明确各方职责,确保现代学徒制试点工作顺利进行。

2.建立深度校企合作关系。

在校企合作方面,校企可以通过签订合作协议来实现。

但是如何深入建立校企合作关系是亟待解决的问题。

校企合作并非简单地在学生毕业后,企业提供部分岗位接纳学生就业,而是在产学研过程中,企业应以积极的状态介入人才培养过程。

至于企业所担忧的培训成本的问题,可以通过签订培训协议来避免人才流失。

在选择培训对象之后,企业与学生本人之间签订培训协议。

学校与企业共同制定学生的培训方案,明确各自责任,在协议生效后有效地实施培训方案。

2018年高考历史十大热点周年事件解读解读:2018年高考十大历史事件周年纪念(也可供学业水平考试备考参考)①经济根源:15世纪前后,西欧商品经济发展,资本主义萌芽产生;②社会动力:对作为货币的黄金、白银的需求增加,社会上兴起“寻金热”③商业危机:15世纪中叶,奥斯曼土耳其占领了地中海东部,控制了东西方之间的贸易商路;④精神动力:天主教会鼓励到东方去传播天主教。

⑵条件:①科学发展,地圆学说兴起;②造船技术和航海技术的进步③西班牙和葡萄牙王室的积极支持2.经过:望角__首先直航印_达伽马__度____西班牙→大西洋→美洲西印度群岛_(发现_发现美洲__哥伦布___"_新大陆_"_)___西班牙__西班牙→大西洋→南美洲东海岸→麦哲_首次完成环_麦哲伦__伦海峡→太平洋→菲律宾群岛→印度洋_球航行__(船队)__→好望角→大西洋→西班牙。

_(环球航行)___航海家__支持国__航海路线___葡萄牙→非洲西海岸→非洲最南端___葡萄牙__葡萄牙→非洲西海岸→大西洋→好望角_→非洲东海岸→印度洋→印度__3.影响⑴人类文明交流之路:打破了世界各大洲孤立状态,世界成为一个联系紧密的整体,推动分散的古代世界向整体的现代世界演进,文明交流日益频繁。

⑵世界市场联系之路:开辟新航路为资本主义的发展拓展了贸易市场,商品流通数量和种类增加,地区性的贸易开始向世界性的贸易拓展,各国各地区之间经济联系日益密切,世界市场的雏形开始出现。

新航路的开辟和随后的殖民扩张,是资本主义列强建立世界市场的重要途径。

⑶殖民掠夺之路:西欧殖民扩张,加速了欧洲资本的原始积累,促进了欧洲资本主义的发展;给亚洲和非洲人民及美洲印第安人带来空前浩劫,加剧了殖民地的贫困与落后,迫使这些地区相继被卷入世界近代化的进程。

⑷人类思想震撼之路:新航路的开辟极大地冲击了西欧的思想文化领域。

它以无可辩驳的事实证明了“地圆说”的科学性,对于自然科学的发展和正确宇宙观的形成有重大意义;它直接冲击了神学理论,沉重打击了教会的威信,证明了人的力量的伟大,把人的注意力转移到现实世界中来,激发了人们探索科学的热忱,自然科学研究成果不断涌现。

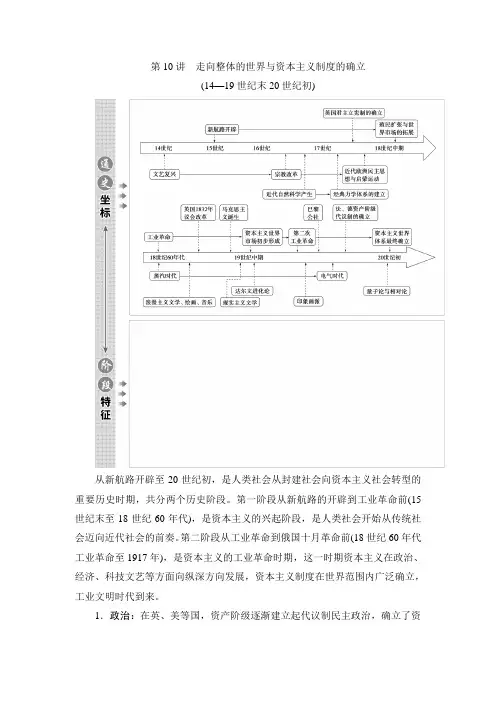

第10讲走向整体的世界与资本主义制度的确立(14—19世纪末20世纪初)从新航路开辟至20世纪初,是人类社会从封建社会向资本主义社会转型的重要历史时期,共分两个历史阶段。

第一阶段从新航路的开辟到工业革命前(15世纪末至18世纪60年代),是资本主义的兴起阶段,是人类社会开始从传统社会迈向近代社会的前奏。

第二阶段从工业革命到俄国十月革命前(18世纪60年代工业革命至1917年),是资本主义的工业革命时期,这一时期资本主义在政治、经济、科技文艺等方面向纵深方向发展,资本主义制度在世界范围内广泛确立,工业文明时代到来。

1.政治:在英、美等国,资产阶级逐渐建立起代议制民主政治,确立了资产阶级的统治地位,为资本主义的发展创造了前提条件。

在工业革命的影响下,资本主义民主政治制度继续在欧洲大陆发展;社会主义运动兴起,大大推动了人类的民主化进程。

2.经济:出现了资本主义萌芽,资本主义逐步发展到工场手工业时期;伴随着新航路的开辟,世界市场的雏形开始出现;伴随着西方国家的殖民扩张,世界市场得到拓展。

两次工业革命大大提高了生产力的发展水平,工业文明向纵深方向发展,将人类历史推进到“蒸汽时代”“电气时代”,世界市场最终形成。

3.思想文化:文艺复兴、宗教改革和启蒙运动高举人文主义的大旗,批判封建思想,起到了思想解放的作用;思想解放运动推动了欧洲近代科学逐渐形成并得到发展;蕴含人文精神的文学艺术逐渐兴起。

近代科学技术成为推动社会生产力发展的主要动力。

在工业革命的影响下,文学艺术出现了新的成就。

阶段一工场手工业时期的文明(15世纪至18世纪60年代)政治方面(1)1688年,英国“光荣革命”结束了封建专制统治;1689年英国议会颁布《权利法案》,确立君主立宪制度。

此后,逐步出现了责任制内阁和两党制,君主立宪制进一步发展。

(2)北美独立战争胜利后,美国颁布了1787年宪法,确立了立法、行政、司法三权分立的政治体制,确立联邦共和制度,成为历史上伟大的创新。

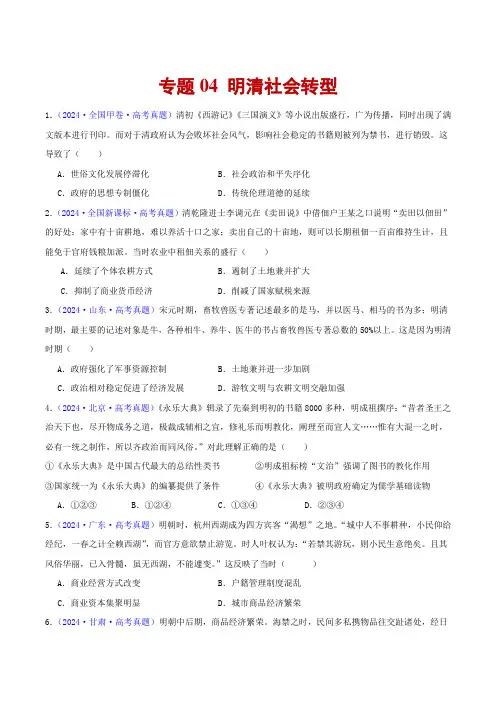

专题04 明清社会转型1.(2024·全国甲卷·高考真题)清初《西游记》《三国演义》等小说出版盛行,广为传播,同时出现了满文版本进行刊印。

而对于清政府认为会败坏社会风气,影响社会稳定的书籍则被列为禁书,进行销毁。

这导致了()A.世俗文化发展停滞化B.社会政治和平失序化C.政府的思想专制僵化D.传统伦理道德的延续2.(2024·全国新课标·高考真题)清乾隆进士李调元在《卖田说》中借佃户王某之口说明“卖田以佃田”的好处:家中有十亩耕地,难以养活十口之家;卖出自己的十亩地,则可以长期租佃一百亩维持生计,且能免于官府钱粮加派。

当时农业中租佃关系的盛行()A.延续了个体农耕方式B.遏制了土地兼并扩大C.抑制了商业货币经济D.削减了国家赋税来源3.(2024·山东·高考真题)宋元时期,畜牧兽医专著记述最多的是马,并以医马、相马的书为多;明清时期,最主要的记述对象是牛,各种相牛、养牛、医牛的书占畜牧兽医专著总数的50%以上。

这是因为明清时期()A.政府强化了军事资源控制B.土地兼并进一步加剧C.政治相对稳定促进了经济发展D.游牧文明与农耕文明交融加强4.(2024·北京·高考真题)《永乐大典》辑录了先秦到明初的书籍8000多种,明成祖撰序:“昔者圣王之治天下也,尽开物成务之道,极裁成辅相之宜,修礼乐而明教化,阐理至而宣人文……惟有大混一之时,必有一统之制作,所以齐政治而同风俗。

”对此理解正确的是()①《永乐大典》是中国古代最大的总结性类书②明成祖标榜“文治”强调了图书的教化作用③国家统一为《永乐大典》的编纂提供了条件④《永乐大典》被明政府确定为儒学基础读物A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④5.(2024·广东·高考真题)明朝时,杭州西湖成为四方宾客“渴想”之地。

“城中人不事耕种,小民仰给经纪,一春之计全赖西湖”,而官方意欲禁止游览。

17~18世纪的社会转型一、总体特征:欧美处于手工工场时期和早期资产阶级革命时代。

这一阶段的历史继承了前一时期(14~16世纪)的巨大转折和变化,向着更深更广的方向发展。

二、具体表现:①政治领域:欧美资产阶级政治民主化进程开始启动,英法美通过革命相继走上了发展资本主义的道路,确立起资产阶级的政治制度(代议制)。

②经济领域:欧美国家大力推行重商主义政策,资本主义工商业得到迅速发展。

③思想领域:继文艺复兴之、宗教改革后,欧洲出现了启蒙运动,重创神学和专制思想体系。

④对外关系:积极进行对外殖民扩张,荷兰17世纪有“海上马车夫”之称,英国最终(18世纪中期)成为世界上最大的殖民国家(日不落帝国)。

⑤科学方面迅速发展:其中,牛顿力学体系的建立标志着近代自然科学的形成,为法国启蒙思想奠定了科学基础,并且推动工业革命的兴起。

三、转型原因:西欧资本主义经济的发展。

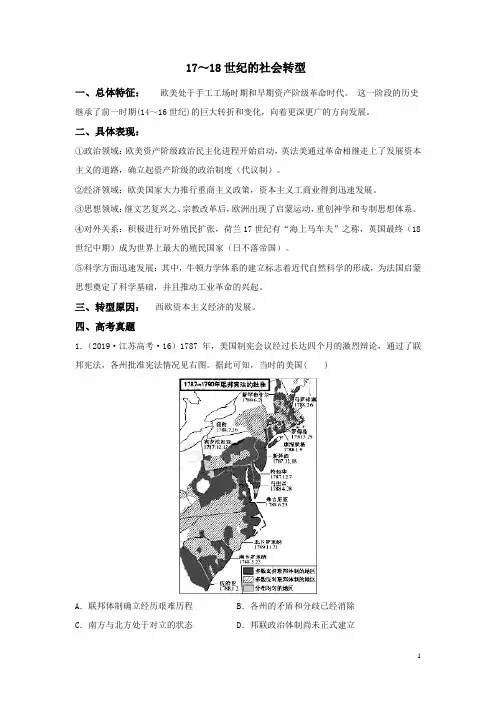

四、高考真题1.(2019·江苏高考·16)1787年,美国制宪会议经过长达四个月的激烈辩论,通过了联邦宪法,各州批准宪法情况见右图。

据此可知,当时的美国( )A.联邦体制确立经历艰难历程 B.各州的矛盾和分歧已经消除C.南方与北方处于对立的状态 D.邦联政治体制尚未正式建立【答案】A【解析】“1787年,美国制宪会议经过长达四个月的激烈辩论,通过了联邦宪法”可知体现的是在宪法确立过程中矛盾和分歧较大,这也说明联邦体制经历艰难历程,故A项正确;各州的矛盾和分歧无法消除,因而后来爆发了南北战争,故B项错误;美国1787年宪法协调了南方与北方的矛盾,故C项错误;邦联政治体制在美国独立后就正式建立,故D项错误。

2.(2019.4·浙江高考·19)有学者指出,法国大革命的根本目的,无非就是要打破王公贵族的政治垄断,要在一种新的思想基础上重建政治统治的合法性。

这次革命也因此获得了自己的正当性乃至神圣性。

这种“新的思想”是( )A.三权分立 B.君主立宪 C.人民主权D.君主制【答案】C【解析】根据材料“打破王公贵族的政治垄断……重建政治统治的合法性”,结合所学,打破等级森严的贵族对政治的垄断,以社会契约论为基础,建立人民主权的政治统治,故选C 项;三权分立仅是实现民主的一种方式、手段,排除A项;君主立宪是实现近代民主的一种政体形式,排除B项;君主制是法国传统等级制度体现,排除D项。

解读:2018年高考十大历史事件周年纪念(也可供学业水平考试备考参考)周年事件1:1487—1488年迪亚士到达非洲南端好望角;1497—1498年达迦马完成通往印度的航行。

►基础知识回顾:写出上图序号①②③④代表的航海家及其主要航海贡献。

►该事件涉及重要考点——新航路的开辟1.原因和条件:⑴原因:①经济根源:15世纪前后,西欧商品经济发展,资本主义萌芽产生;②社会动力:对作为货币的黄金、白银的需求增加,社会上兴起“寻金热”③商业危机:15世纪中叶,奥斯曼土耳其占领了地中海东部,控制了东西方之间的贸易商路;④精神动力:天主教会鼓励到东方去传播天主教。

⑵条件:①科学发展,地圆学说兴起;②造船技术和航海技术的进步③西班牙和葡萄牙王室的积极支持2.经过:3.影响⑴人类文明交流之路:打破了世界各大洲孤立状态,世界成为一个联系紧密的整体,推动分散的古代世界向整体的现代世界演进,文明交流日益频繁。

⑵世界市场联系之路:开辟新航路为资本主义的发展拓展了贸易市场,商品流通数量和种类增加,地区性的贸易开始向世界性的贸易拓展,各国各地区之间经济联系日益密切,世界市场的雏形开始出现。

新航路的开辟和随后的殖民扩张,是资本主义列强建立世界市场的重要途径。

⑶殖民掠夺之路:西欧殖民扩张,加速了欧洲资本的原始积累,促进了欧洲资本主义的发展;给亚洲和非洲人民及美洲印第安人带来空前浩劫,加剧了殖民地的贫困与落后,迫使这些地区相继被卷入世界近代化的进程。

⑷人类思想震撼之路:新航路的开辟极大地冲击了西欧的思想文化领域。

它以无可辩驳的事实证明了“地圆说”的科学性,对于自然科学的发展和正确宇宙观的形成有重大意义;它直接冲击了神学理论,沉重打击了教会的威信,证明了人的力量的伟大,把人的注意力转移到现实世界中来,激发了人们探索科学的热忱,自然科学研究成果不断涌现。

⑸社会转型之路:新航路的开辟导致欧洲社会出现重大变革,形成了“商业革命和价格革命”,加速了西欧封建社会的解体,促进了资本主义的发展。

高考历史热点:17~18世纪欧美社会的转型[总体特征]西欧封建社会的解体和资本主义工商业的迅速兴起。

具体而言:三件大事——新航路的开辟、早期殖民扩张和文艺复兴,均具有标志性的意义。

(1)从一体化进程看,新航路的开辟首次打破了世界各地区、各民族之间相对分散、隔绝的状态,世界开始成为一个密不可分的整体,被看作人类一体化进程的开端。

(2)从世界市场的角度看,新航路开辟和早期殖民扩张、世界各地区之间的经济联系开始发生或加强,这都标志着世界市场开始出现。

(3)从社会转型看,资本主义工商业的迅速兴起加速了西欧封建社会的解体,西欧正在逐步向近代资本主义社会过渡。

(4)从思想文化看,文艺复兴成为欧洲历史上第一次思想解放运动,它所倡导的人文主义,不仅为正在形成的资产阶级提供了反封建、反神学的思想武器,而且促使了近代自然科学的兴起。

[史家争鸣]美国学者法里德·扎卡里亚写的《后美国时代》一书中认为,世界近500年来发生过三次结构性的权力中心的转变:(1)第一次转变是西方世界(欧洲)的崛起,此转变始于15世纪的新航路开辟与殖民扩张,在18、19世纪两次工业革命过程中急剧加速。

(2)第二次转变发生在19世纪末第二次工业革命过程中美国的崛起,认为美国逐渐取代欧洲成为世界权力中心,20世纪的全球经济、科技、文化和理念,大半时间是由美国主导的。

(3)现代史上的第三次权力转变是从20世纪70年代开始,21世纪加速进行,也称为“群雄竞起”的时代。

反映了世界经济区域集团化、全球化与世界政治格局的多极化趋势的加强。

[特别提醒]1.欧美17~18世纪的变化本质上体现了资产阶级在政治、经济、思想上的要求,其矛头直指封建势力,从封建主义到资本主义是17~18世纪社会转型的本质内涵。

2.18世纪,英国已经建立了较为完备的资本主义制度,欧洲大陆却盛行君主专制,人民与封建君主的矛盾非常尖锐。

因此,欧洲大陆国家反封建的要求更为强烈,这是启蒙思想在法国发展进入高峰的原因所在。

阶段二民族危机加剧和政治近代化的突破(1895—1912年)政治方面(1)深重的民族危机:甲午中日战争清政府战败,被迫签订《马关条约》,中国半殖民地半封建化程度大大加深;1900年八国联军侵华,《辛丑条约》签订,中国完全沦为半殖民地半封建社会,清政府成为帝国主义的代理人。

(2)义和团运动:一场农民反帝爱国运动,沉重打击了中外反动势力,粉碎了列强瓜分中国的美梦,但也存在盲目排外的局限性。

(3)戊戌变法:资产阶级维新派发动了改良运动,但最终失败。

(4)从帝制到共和的历史性巨变:辛亥革命推翻了清朝统治和两千多年的君主专制制度,建立资产阶级共和国,颁布了资产阶级共和国宪法性质的重要文件——《中华民国临时约法》,实现了从帝制到共和制度的历史性巨变经济方面(1)列强侵华进入以资本输出为主的新阶段。

(2)民族资本主义的发展。

甲午战争后,清政府放宽对民间设厂的限制,民族工业得到初步发展;实业救国思潮兴起和发展社会生活方面戊戌变法、辛亥革命等都推动了社会生活向文明化方向发展;近代中国的交通、通信事业起步或者发展思想方面(1)维新思想:甲午战争后,救亡图存成为时代最强音,资产阶级维新派登上历史舞台,大力宣传维新变法思想,主张君主立宪制,掀起近代中国第一次思想解放的潮流,中国政治民主化由此开端。

(2)共和思想:孙中山提出三民主义,主张推翻清朝统治,建立一个美式资产阶级共和国;辛亥革命使民主共和的观念逐步深入人心主题一列强侵华加剧和中国社会的抗争与探索考向一从时代特征角度考查列强侵华加剧的背景、特点及影响[真题典例]命题点:甲午中日战争中的“舆论战”(2018·高考全国卷Ⅰ,T28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。

一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。

对此,清政府却无所作为。

这反映了()A.欧美舆论宣传左右了战争进程B.日本力图变更中国的君主政体C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交D.西方媒体鼓动中国的民主革命[深化认知]1.从历史解释角度认识甲午中日战争是中国近代史上的一个重要转折点(1)西方列强的侵略损害了中国的主权,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会,中国的社会性质、社会矛盾以及革命的任务都发生了深刻的变化,中国进入了旧民主主义革命时期。