城市建设史——济南城市的变迁

- 格式:ppt

- 大小:25.88 MB

- 文档页数:55

一、历史沿革党家地区的起步建设是在1966年—1977年“文革时期”,受“三线”建设项目分散、靠山、隐蔽布置思想的影响,在党家庄设立工业片区而开始的。

此时,济南城市开始形成主城区集中成片,具有一定规模,外带王舍人和党家两个工业片区的整体空间结构。

到二十世纪末,随着贤文和大金组团的发展,济南城市布局形态逐渐演变成由集中的主城区和王舍人、贤文、党家、大金四个相对独立的城市组团组成的“一城四团”的带状布局结构模式。

《济南市城市总体规划(2005-2020年)》则把党家片区划入主城区。

在这几十年的建设过程中,党家地区一直是作为济南城市的一个工业组团而存在和发展的。

二、行政区划1966年—1977年(“文革时期”)——党家庄被确定为济南城市的独立工业片区。

《济南市城市总体规划(1980-2000年)》——将党家庄和王舍人作为两个工业重点建设地区。

《济南市城市总体规划(1996-2010年)》(修订)——确定党家是以汽车制造工业为主的独立工业区,重点发展汽车制造工业。

《济南市城市空间战略及新区发展研究》——将党家组团和大金组团划入主城区,规划党家严禁发展污染工业,可发展绿色食品种植及加工等无污染的工业项目,也可布置一些教育培训基地。

1983年6月10日,国务院以国函字第120号文批复了《八O年规划》。

国务院在批复中对实施规划,加强建设管理等方面提出了七点指示。

其中将王舍人庄、党家庄作为工业片区发展,是市区的工业组团。

2000年12月22日,国务院以《国务院关于济南市城市总体规划的批复》(国函〔2000〕134号)正式批复了《济南市城市总体规划(1996年—2010年)》。

2000年,济南市辖历下、市中、槐荫、天桥、历城5区,长清、平阴、济阳、商河4县和章丘市,共设50个街道办事处,68个镇,42个乡和393个居委会、4702个行政村(5478个自然村)。

市中区辖经二路、大观园、泺源、四里村、二七新村、经七路、馆驿街、岔路街、魏家庄、七里山、六里山、玉函路、杆石桥、舜玉路、王官庄15个街道办事处和七贤、十六里河、党家庄3个镇,有120个居委会,92个行政村(113个自然村)。

浅议济南城市天际线的历史演变及其形成原因摘要:本文回顾了不同历史时期济南市城市天际线的演变过程以及它的生长轨迹,试图从多个方面对形成这种格局的原因进行分析与总结。

关键词:济南市城市天际线城市天际线决不仅仅是一个静态的城市轮廓线,它是记录城市空间发展的一个“过程”,如同一部永未完成的乐章:上一章节末尾的强音,正是下一章节的序曲。

它的发展演变,充分反映城市各个时期面貌,折射出其潜在的社会经济特征。

1.济南城市天际线的历史演变过程1.1开埠前济南的城市天际线(—1904年)在明清以前,老济南城发展自然而缓慢。

明代济南被确定为山东政治中心后,手工业、商业、运输业加速发展,济南本身成为了封建性的消费城市。

到了清末,济南出现了近代工业,主要为官办的机械工业和手工业。

此时的城市天际线维持了一个古代城市的基本风貌:1-2层建筑为主体,城门门楼为制高点,南部山体为背景,南高北低的地形是济南天际线的控制因素。

1.2开埠至建国前济南的城市天际线(1904年—1949年)1904年以后,随着济南胶济铁路的通车,自开商埠,封建府城济南开始了大规模中西混杂的近代建筑活动,西方的建筑技术引入济南,促进了济南建筑高度的发展,也逐渐形成了旧城与新城商埠东西并列、中西建筑风格交融混杂的城市风貌。

在这个时期,济南的房屋建筑出现了以中国古典式为主,杂之以欧式、中西合璧式共存的局面。

此时的城市天际线:在空间形态上主要分成了新商埠区和旧城区两个部分,老城区基本维持原有状态,新城商埠区结合济南山水地势,又有一批精心设计的建筑,天际线变化丰富,整个天际线变得丰富多彩。

1.3建国至改革开放前济南的城市天际线(1949年—1978年)解放后的三十年时间,由于实行严格的计划经济,城市建设投资以国家为主体,集中投资在生产性投资方面。

在城市布局上,虽然形成了很多工业区、工业卫星城镇,但是住宅区的更新与发展比较缓慢,呈现出近郊工厂包围城区的格局。

原先老城区和商埠之间的大片农田,在建国后30年成为建筑云集的繁华市区,平面形态由过去的不规则形状演化为块状形态。

世界泉水之都——济南概况济南,中国环渤海地区南翼和黄河中下游地区中心城市,国家重要的政治、军事、文化、金融中心,跨区域中心城市,副省级城市,山东省省会。

济南历史文化底蕴深厚,有着4600余年的建城史,素有“天下泉城”、“世界泉水之都”美誉,是象征中华文明起源的史前文明——龙山文化发祥地、发现地、命名地,国家历史文化名城、国家创新型城市、中国软件名城、全国重要的交通枢纽和物流中心。

继济南全运会取得圆满成功后,2013年济南将举办第十届中国艺术节,并成为2015年“第二十二届国际历史科学大会”的主办城市,为济南这个古今辉映的国际大都市注入了新的活力。

济南,南依“天下第一山”——泰山,北跨“母亲河”——黄河,属暖温带大陆性季风气候区,四季分明,日照充分,年平均气温14摄氏度,年平均降雨量650到700毫米。

济南,又称“泉城”,下辖6区、3县、1市,总面积8227k㎡,人口681.4万,其中市区人口433万。

在国家统计局公布的全国城市综合实力排名中,济南综合实力居全国城市第13位。

济南地处中国知识人才密集的齐鲁大地,人力资源齐备,高等院校众多,科研机构密集。

现有各类高校40所,在校大学生近60万人,科研机构200多个。

其中10个国家级实验室,53个省级科研院所,25个省级重点实验室,科技人员达35万人,能够满足各类企业、不同层次的人才需求。

电子信息、交通装备、机械制造、生物制药、食品纺织等主导产业在国内外有着举足轻重的地位。

济南高新技术、信息产业发达,并被国家批准成为“中国软件名城”。

拥有占地20公顷、亚洲最大的环形建筑——国家级软件基地“齐鲁软件园”,及“CIIIC 国家信息通信国际创新园”、“国家超级计算济南中心”、“济南量子技术研究院”等一批电子信息研发机构,现已有1200余家国内外IT研发企业入园发展。

济南现代服务业繁荣发达、服务功能健全,市区范围共有各类商业网点数量近40000个,其中购物中心、商场、超市、便利店等布局合理、数量庞大,商业潜力雄厚。

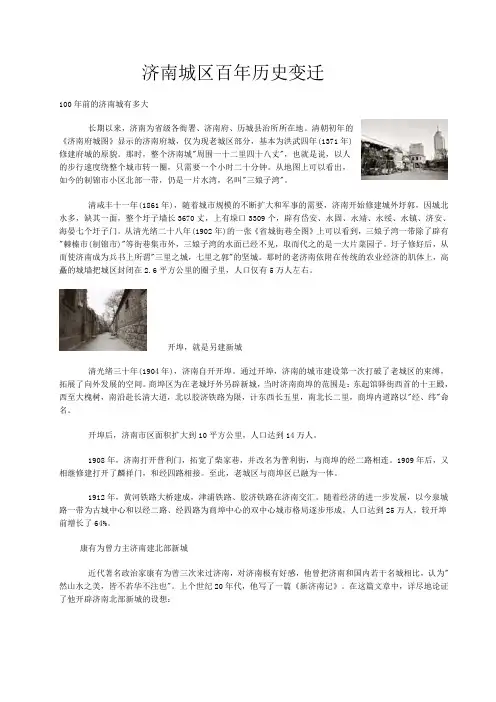

济南城区百年历史变迁100年前的济南城有多大长期以来,济南为省级各衙署、济南府、历城县治所所在地。

清朝初年的《济南府城图》显示的济南府城,仅为现老城区部分,基本为洪武四年(1371年)修建府城的原貌。

那时,整个济南城"周围一十二里四十八丈",也就是说,以人的步行速度绕整个城市转一圈,只需要一个小时二十分钟。

从地图上可以看出,如今的制锦市小区北部一带,仍是一片水湾,名叫"三娘子湾"。

清咸丰十一年(1861年),随着城市规模的不断扩大和军事的需要,济南开始修建城外圩郭,因城北水多,缺其一面,整个圩子墙长3670丈,上有垛口3309个,辟有岱安、永固、永靖、永绥、永镇、济安、海晏七个圩子门。

从清光绪二十八年(1902年)的一张《省城街巷全图》上可以看到,三娘子湾一带除了辟有"棘榛市(制锦市)"等街巷集市外,三娘子湾的水面已经不见,取而代之的是一大片菜园子。

圩子修好后,从而使济南成为兵书上所谓"三里之城,七里之郭"的坚城。

那时的老济南依附在传统的农业经济的肌体上,高矗的城墙把城区封闭在2.6平方公里的圈子里,人口仅有5万人左右。

开埠,就是另建新城清光绪三十年(1904年),济南自开开埠。

通过开埠,济南的城市建设第一次打破了老城区的束缚,拓展了向外发展的空间。

商埠区为在老城圩外另辟新城,当时济南商埠的范围是:东起馆驿街西首的十王殿,西至大槐树,南沿赴长清大道,北以胶济铁路为限,计东西长五里,南北长二里,商埠内道路以"经、纬"命名。

开埠后,济南市区面积扩大到10平方公里,人口达到14万人。

1908年,济南打开普利门,拓宽了柴家巷,并改名为普利街,与商埠的经二路相连。

1909年后,又相继修建打开了麟祥门,和经四路相接。

至此,老城区与商埠区已融为一体。

1912年,黄河铁路大桥建成,津浦铁路、胶济铁路在济南交汇。

随着经济的进一步发展,以今泉城路一带为古城中心和以经二路、经四路为商埠中心的双中心城市格局逐步形成,人口达到25万人,较开埠前增长了64%。

近现代济南城市形态的演变与发展研究近现代济南城市形态的演变与发展研究近现代济南是山东省的省会城市,其城市形态在过去一个世纪中经历了巨大的变迁和发展。

本文将重点研究近现代济南城市形态的演变与发展。

近现代济南城市形态的演变与发展源远流长。

在近代以前,济南以其得天独厚的自然条件和独特的地理位置而闻名。

早在春秋战国时期,济南就成为鲁国的重要城市,并在历史上留下了许多古迹和文化遗产。

然而,近代以来,随着工业化和城市化的兴起,济南城市形态发生了重大变化。

近代以前的济南城市形态主要以城区为中心的传统城市格局为主。

城市区域分为内城和外城,内城是政治、经济和文化中心,外城则是城市周围的郊区和农田。

内城以泉水为特色,泉水被广泛利用和开发,形成了许多著名的泉城景区。

外城则是农田和村庄,以农业为主导。

然而,随着近代工业化和城市化的兴起,济南的城市形态发生了巨大的变化。

近代济南城市形态的变化主要有以下几个方面。

首先,城市面积的扩大。

随着工业化和城市化的推进,济南的城市面积不断扩大,原来的城区被拓展成为现代化的城市。

新的城市区域涵盖了原有的郊区和农田,形成了新的城市发展的土地基础。

其次,城市道路的改善与发展。

原来狭窄拥挤的街道逐渐被宽阔的大道所取代,道路交通得到了极大的改善。

同时,城市交通设施的建设不断完善,地铁、高速公路等现代交通工具的引入,极大地方便了人们的生活和工作。

再次,城市建筑的变化。

传统的低矮建筑被高楼大厦所取代,现代化的建筑风格也逐渐成为主流。

这些建筑物不仅提供了更多更好的居住和办公条件,也展示了城市的现代之美。

最后,城市功能的调整。

近现代济南通过转型升级城市产业结构,发展了现代制造业、金融业、商业等新兴产业,提升了城市的综合实力和竞争力。

近现代济南城市形态的演变与发展不仅是经济发展的必然结果,也与城市规划和政府政策密不可分。

城市规划是城市形态演变与发展的重要方面,合理的城市规划可以促进城市形态的优化和协调发展。

泉城路:济南的“王府并”【摘要】泉城路位于济南市中心,是一条历史悠久的文化名街。

它起源于清代,是济南“王府并”之一,被誉为泉城的“金街”。

泉城路的建设规划充分体现了传统文化与现代商业的融合,建筑风格保留了历史文化遗迹,彰显了独特的地域特色。

泉城路的文化底蕴丰厚,吸引了众多游客前来参观游览,成为了济南市的重要文化景点。

商业发展繁荣,各种商铺鳞次栉比,各色商品琳琅满目,为游客提供了丰富多彩的购物体验。

泉城路的地位与影响日益提升,未来的发展潜力巨大。

其独特的历史风貌与文化底蕴将成为吸引更多游客的魅力所在,泉城路必将继续闪耀着独特的光芒。

【关键词】泉城路、济南、王府并、历史、地理位置、命名由来、建设规划、建筑风格、文化底蕴、商业发展、旅游景点、地位、影响、未来发展、特色、魅力1. 引言1.1 泉城路的历史泉城路作为济南市中心城区的主要道路,具有悠久的历史。

早在公元前220年,秦始皇统一中国后,就修建了泉城,形成了今天的泉城路。

泉城路是济南市最古老、最具代表性的一条街道,被誉为“泉城第一街”,也是济南市文化古街的代表之一。

泉城路曾是古代济南城区内的商业重心,集中了许多当时的商铺、作坊和民居,是古代济南的繁华市场。

在历史的长河中,泉城路见证了济南城市的兴衰变迁,保留了许多古老的建筑和文化遗产。

泉城路上至今还保留着许多传统的商铺和古迹,如泉城戏楼、中山亭、越王楼等,这些历史遗迹成为了泉城路的一大特色,吸引着许多游客前来观赏、游览。

泉城路的历史可以追溯到几千年前,是济南市的发展史和文化史的重要组成部分。

随着时代的变迁和城市的发展,泉城路也在不断演变,融合了传统与现代的元素,成为了当代济南市的一张名片。

在泉城路上漫步,不仅可以感受到古老的历史气息,还能体验到现代城市的繁华与活力。

泉城路的历史价值和文化底蕴令人赞叹,也为济南这座泉城增添了独特的魅力。

1.2 泉城路的地理位置泉城路位于山东省济南市中心,是一条历史悠久、文化底蕴深厚的重要街道。

济南变化调研报告济南是山东省的省会城市,也是中国历史文化名城之一。

经过多年的发展,济南发生了巨大的变化。

本文将对济南的变化进行调研,并撰写一份报告。

首先,济南城市建设方面发生了巨大的变化。

在过去的几十年中,济南进行了大规模的城市改造和更新。

城市道路得到了扩建和改善,交通出行更加便利。

环城高速公路、地铁等交通设施的建设也进一步提升了城市的交通水平。

此外,城市的建筑物也发生了巨大变化,高楼大厦拔地而起,现代化建筑林立,给人一种现代化的感觉。

老旧的建筑物得到了改建和修缮,保留了一部分历史文化遗址,使历史与现代相结合。

其次,济南的经济发展取得了长足的进步。

济南是山东省的经济中心之一,经济实力不断增强。

特别是近年来,济南加大了科技创新和产业转型升级的力度,不断引进高新技术产业和企业,形成了以新能源、新材料、新医药等为主导的新兴产业集群。

这不仅为济南经济带来了新的增长点,也为当地居民提供了更多的就业机会和创业机会。

再次,济南的生活品质得到了提升。

济南加大了对环境和生态的保护力度,城市绿化覆盖率大幅提高,空气质量得到改善,环境更加宜居。

此外,城市的公共设施也得到了改善,医疗、教育、文化等基础设施完善,为居民提供了更好的生活条件。

同时,城市的文化活动丰富多样,举办了众多的展览、演出、节庆活动,丰富了居民的文化生活。

最后,济南在旅游业方面也取得了显著的成绩。

济南有悠久的历史和丰富的文化资源,如千佛山、大明湖、趵突泉等著名景点吸引了大量游客。

为了更好地发展旅游业,济南加大了旅游基础设施的建设和提升,如酒店、交通等配套设施得到了完善。

同时,济南还注重挖掘文化旅游资源,举办了一系列的旅游节庆活动,进一步提升了济南作为旅游目的地的知名度和吸引力。

综上所述,济南在城市建设、经济发展、生活品质和旅游业方面都取得了巨大的变化和进步。

通过调研报告的撰写,我更加深入了解了济南的变化,并对济南的未来发展感到乐观。

济南将继续致力于改善居民的生活品质,推动经济社会的持续发展,并为更多游客提供优质的旅游体验。

济南:奇特的泉水文化济南,山东省的省会,是全省政治、经济、文化、科技、教育、旅游、区域金融中心,也是国家批准的沿海开放城市和副省级城市,有“世界泉水之都”的美誉。

济南下辖六个区、三个县、一个县级市,总面积8227平方公里,人口681.4万,其中市区人口310万。

世界泉水之都济南素以泉水众多、风景秀丽而闻名天下,据统计有四大泉域,十大泉群,733个天然泉,在世界城市中所罕见,是举世无双的天然岩溶泉水博物馆,除“泉城”外济南也被常称为“泉都”或“世界泉水之都”,有著名的七十二泉,颇有江南风光。

著名的“天下第一泉”趵突泉是济南的三大名胜之一,老舍曾多年居住济南,著《趵突泉》一文盛赞趵突泉。

并有市内有被誉为“天下第一湖”的大明湖(水源来自趵突泉等泉群)泉水之源济南拥有的泉水之多,流量之大,是由于其特有的地形地质构造:济南地下有一层石灰岩,该岩层本身结合得不是很紧密,形成孔隙、裂缝和溶洞,能够储存和输送地下水。

济南地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上,地势南高北低,北部临黄带,中部山前平原带,南部丘陵山区带。

南部山脉大量的地下水沿着石灰岩地层潜流,到济南以后受到北郊组织紧密的岩浆岩的阻挡,不能前进,就越积越多。

最终,地下的孔隙、裂缝成了它们排泄之门。

拦蓄在这里的大量地下水,凭着强大压力沿着这些裂缝涌出地面,于是就出现了天然的涌泉。

悠久的泉水文化早在宋代,文学家曾巩就评价道:“齐多甘泉,冠于天下”,元代地理学家于钦亦称赞说:“济南山水甲齐鲁,泉甲天下。

”清冽甘美的泉水是济南市的血脉,赋予这座城市灵秀的气质和旺盛的生命力。

同时,济南的城市发展、历史沿革、民风民俗也与泉水密切相关,形成了独特的泉水文化。

济南城内百泉争涌,向有名泉七十二之说,历史上关于济南七十二名泉的记载共有三处:元代至元年间于钦《齐乘》转述的金代《名泉碑》;明代崇祯年间刘敕《历乘》载晏璧作于明永乐年间的《济南七十二泉诗》;民国初年《续修历城县志》所载郝植恭作于清同治十三年(公元1874年)的《济南七十二泉记》。

济南是一座有两千多年历史的文化名城,自1906年通商埠后修建了大量的近代建筑,这些历经百余年的近代建筑既传承了城市的历史文脉,也体现了济南浓郁的地域性特色。

但在城市更新的背景下,由于保护力度不够,大量优秀的济南近代建筑被不断破坏和陆续拆除,这无疑是令人痛心疾首的。

出于城市的可持续发展战略性考虑,选取恰当的工程案例对其进行可行性保护与再开发研究,以此为依据,提出具有建设性的城市可持续发展策略是非常必要的。

对丰大银行的可行性保护与再开发研究和对这种保护与开发普遍性规律的总结,是本文的两个出发点。

丰大银行是济南近代开通商埠后修建的近代建筑中的优秀代表,它具有独特的文化内涵和建筑风格,在建筑的形体处理和空间布局上具有较高的历史价值,其建筑的可行性保护与再开发研究既有与其它类型的历史建筑相通的共性,也有因其独有的个体特征和价值特征而呈现出的特殊性。

对丰大银行的可行性保护与再开发,势必要结合济南市的具体情况,合理保护该建筑文化遗产中有形的物质资产和科学开发其无的形文化资源。

针对其保护与开发中所存在的问题,在以不破坏老建筑的历史风貌、兼顾经济和社会效益,充分发挥其近代建筑遗产潜在价值的前提下,提出了保护性开发利用的基本思想和原则,并进一步对保护性修复和再开发利用的实施性方案进行了深入研究。

通过对丰大银行可行性保护与再开发过程中的设计方法、修复技术和开发策略等几个方面的深入研究。

得到了具有积极意义的普遍性启发,并借此由点及面对济南建筑文化遗产的战略性策划、可行性保护、实施性方案策划、再开发模式、综合性方法等进行了相关探讨。

确立了针对近代建筑文化遗产保护与开发过程中:以保护为主,再开发为辅,以再开发为动力,推动建筑文化遗产的大面积保护的方法,在确保建筑文化遗产得到有效保护的前提下,将其加以合理的再开发利用,使城市的宏观景观和现实生活、历史与现代相交融,形成富有活力的历史文化资源和具有浓郁风格的地域性文化特色。

1.1研究背景第一章绪论自改革开放以来,商品经济的洪流给作为人们社会生活载体的城市带来了强劲冲击。

创出一条路蝶变一座城作者:阴小亿来源:《走向世界》2021年第42期“等了好久终于等到今天,梦了好久终于把梦实现……”期待了20年,也奋斗了20年的济南,终于在2017年的冬天,迎来了一个让泉城济南沸腾的好消息——以省会城市第一名的佳绩,济南成功荣获“全国文明城市”美誉。

20年的坚持,终不负众望。

此后的两年间,济南以更清醒的认识、更饱满的热情、更强大的力度,推动文明创建常态化建设向纵深发展。

2019年初春,济南又以“全国第一”的优秀成绩交出了2018年度全国文明城市测评“答卷”;一年后,2020年初夏,济南再度夺魁,连续三年蝉联全国文明城市荣誉称号。

2021年5月14日,济南市召开创建全国文明典范城市动员大会,《济南市创建全国文明典范城市三年行动计划(2021年—2023年)》正式向社会发布。

自此,济南正式启动全国文明典范城市创建,吹响了新时代文明城市创建工作向更高层次迈进、更高水平攀升的“冲锋号”。

2002年1月21日,济南市正式宣布参评第一届全国文明城市。

但遗憾的是,在2005年10月发布的第一批全国文明城市名单中,未见济南身影。

此后,在2005年、2009年、2015年济南先后三次都与“全国文明城市”擦肩而过。

直到2017年,济南以省会提名资格城市第一名的成绩,荣膺全国文明城市称号;在2018年度、2019年度文明城市年度测评中,济南又连续获得第一名,实现年度测评“三连冠”。

在获得“三连冠”不久,2020年7月19日,由中央文明办主办的全国文明城市创建工作培训班在济南开班,全国各地的文明城市创建工作者深入泉城大街小巷,学习济南创城经验。

这无疑也是国家层面上对济南创城实力水平的认可。

在2021年至2023年第七届全国文明城市评选周期中,中宣部、中央文明办决定,选取部分有较强示范引领作用的全国文明城市,先行开展全国文明典范城市创建试点工作。

济南吹响了向“文明典范城市”冲锋的号角。

如今,济南锚定了城市的文明坐标——“全国文明典范城市”,向更美好、更广阔的未来挺进,这也是济南建设国家中心城市、实施强省会战略的题中之义。