战略决战

- 格式:ppt

- 大小:6.98 MB

- 文档页数:34

中华书局版历史八年级上册第21课《战略决战》教学设计一. 教材分析本课《战略决战》是中华书局版历史八年级上册第21课的内容。

本课主要讲述了辽沈战役、淮海战役和平津战役三大战役的经过及其在中国近现代史上的重要意义。

通过本课的学习,学生可以了解到这三大战役对于新中国的成立和中国近现代史的发展所产生的深远影响。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于近现代史的相关内容有一定的了解。

但学生在分析历史事件和人物方面还有一定的局限性,需要通过本节课的学习,进一步提高学生分析问题和思考问题的能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解辽沈战役、淮海战役和平津战役的时间、地点、主要指挥官、战役过程和意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生分析问题和思考问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识这三大战役在中国近现代史上的重要意义,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.重点:辽沈战役、淮海战役和平津战役的时间、地点、主要指挥官、战役过程和意义。

2.难点:这三大战役对于中国近现代史的影响和意义。

五. 教学方法1.自主学习法:学生在教师的引导下,通过自主学习,掌握相关知识点。

2.合作探讨法:学生分组讨论,共同分析问题,解决问题。

3.案例分析法:教师通过讲解典型战役案例,引导学生分析战役的经过和意义。

六. 教学准备1.教师准备:教师需要提前熟悉教材内容,查阅相关资料,准备好授课PPT。

2.学生准备:学生需要预习教材内容,了解相关知识点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过简要介绍辽沈战役、淮海战役和平津战役的背景,引导学生进入本课的学习。

2.呈现(15分钟)教师利用PPT呈现教材中的知识点,包括战役的时间、地点、主要指挥官、战役过程和意义。

学生在教师的引导下,逐一掌握这些知识点。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,共同分析这三大战役对于中国近现代史的影响和意义。

教师巡回指导,解答学生的问题。

解放战争时期的战略决战与胜利原因解放战争,是中国近代史上一场决定国家命运和前途的伟大战争。

在这场波澜壮阔的战争中,战略决战阶段具有决定性的意义,而最终中国共产党领导的人民解放军取得胜利也有着多方面的原因。

战略决战首先在东北打响,这就是著名的辽沈战役。

东北地区具有重要的战略地位,工业基础相对雄厚,资源丰富。

解放军在战前进行了充分的准备,通过一系列的战略部署和战术运用,成功攻克锦州,切断了敌人的退路,实现了“关门打狗”的战略构想。

随后,长春和平解放,沈阳也被顺利解放。

辽沈战役的胜利,使得解放军在兵力上首次超过了国民党军队,为全国的胜利奠定了坚实的基础。

紧接着是淮海战役。

这是一场规模空前的战役,参战兵力众多,战场形势复杂。

解放军采取了灵活多变的战术,各个部队密切配合,在广大人民群众的大力支持下,经过艰苦卓绝的战斗,最终取得了胜利。

淮海战役的胜利,沉重打击了国民党军队的主力,进一步动摇了国民党的统治。

平津战役则采取了先打两头、后取中间的策略。

解放军一方面迅速包围张家口、新保安等地,切断了傅作义集团西逃的退路;另一方面,通过和平谈判,争取了北平的和平解放,保护了这座历史文化名城。

平津战役的胜利,使得华北地区基本获得解放。

解放战争能够取得最终的胜利,原因是多方面的。

首先,中国共产党有着坚定的信念和明确的目标。

始终以人民的利益为出发点,致力于推翻国民党的反动统治,建立一个人民当家作主的新中国。

这种为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心和使命,激励着广大解放军战士和人民群众英勇奋战。

其次,中国共产党有着卓越的领导能力。

从战略决策到战术指挥,都展现出了高超的智慧和胆略。

能够准确地分析形势,把握战机,制定出符合实际情况的作战计划,并有效地组织实施。

再者,人民群众的大力支持是解放战争胜利的重要保障。

广大人民群众积极参与,为解放军提供了人力、物力和情报等方面的支持。

他们踊跃参军,组成支前队伍,为前线运送物资、救治伤员。

“最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场。

解放战争时期的战略决战与胜利原因解放战争,是中国人民为了推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,为了建立一个人民当家作主的新中国而进行的一场伟大战争。

在这场战争中,战略决战具有决定性的意义,它加速了国民党反动统治的崩溃,为新中国的成立奠定了坚实的基础。

战略决战主要包括辽沈战役、淮海战役和平津战役三大战役。

辽沈战役是解放战争战略决战的第一个战役。

1948 年 9 月 12 日,东北野战军发起辽沈战役。

在战役中,我军首先攻克锦州,切断了国民党军向关内的退路,形成了“关门打狗”之势。

随后,在辽西地区围歼了国民党军廖耀湘兵团,并于 11 月 2 日解放沈阳、营口,辽沈战役胜利结束。

辽沈战役的胜利,使中国的军事形势出现了新的转折点,人民解放军在数量上首次超过了国民党军队。

淮海战役于 1948 年 11 月 6 日发起,是以徐州为中心,对国民党军进行的战略性进攻战役。

在战役中,华东野战军、中原野战军及地方武装共 60 余万人,与国民党军队约 80 万人进行了激烈的战斗。

经过66 天的艰苦作战,我军共歼灭国民党军555 万余人。

淮海战役的胜利,使长江中下游以北的广大地区获得解放,为解放军渡江作战创造了极为有利的条件。

平津战役于 1948 年 11 月 29 日发起,是具有决定意义的三大战役之一。

在战役中,东北野战军和华北军区部队共 100 多万人,将国民党军傅作义集团分割包围在北平、天津、张家口等地。

通过军事打击和政治争取相结合的方式,我军最终促使傅作义接受和平改编,北平和平解放。

平津战役的胜利,基本解放了华北全境。

那么,人民解放军能够在解放战争中取得战略决战的胜利,其原因是多方面的。

首先,党中央和毛泽东的英明决策是取得胜利的关键。

在战略决战中,党中央和毛泽东根据敌我双方的力量对比和战争形势的发展,制定了一系列正确的战略方针和作战计划。

例如,在辽沈战役中,党中央果断决定先打锦州,切断敌人退路,形成关门打狗之势;在淮海战役中,制定了“中间突破、分段歼敌”的作战方针;在平津战役中,采取了“围而不打、隔而不围”的策略,通过政治争取和军事打击相结合的方式,实现了北平的和平解放。

关于人民解放战争战略决战起止于何时的问题史学界存在三种说法。

第一种,战略决战即三大战役,时间从1948年9月至1949年1月,这是传统的提法,反映在多数教科书和革命史,党史论著中。

如李新等主编的《中国新民主主义革命时期通史》;张华腾、余方平、张小燕主编的《中国现代史》(高教版),均采用此种说法。

第二种,除三大战役外,济南战役也属于战略决战,即济南战役揭开了战略决战的序幕。

论者认为:“华东野战军攻城兵团仅经8昼夜激战,便歼敌10余万人,攻克济南,开创了我军夺取敌坚固设防和重兵据守的大城市的先例,取得了具有重大战略意义的胜利,对整个战局的发展有着重要的推动作用。

”济南战役的胜利,证明我军具备了与敌进行战略决战的能力。

这标志着国民党军“重点防御”的计划已开始被击破,为敌坚守大城市的重兵集团指出了两条不同结果的道路,促进了战略决战的展开和发展。

因此,济南战役实际上为战略决战揭开了序幕。

尤其值得注意的是,济南战役具有了战略决战试战的性质,这正是问题的实质。

所以周恩来后来说:“三大战役的序幕是济南战役。

”有的论者指出:“济南战役胜利的影响带有全局性,战役本身具有战略决战的特点,是全国解放战争第三年军事形势突变的起点,故而把济南战役称为揭开战略决战的序幕。

它为辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,创造了十分有利的条件。

”胡华主编的《中国革命史讲义》,刘玉田、李龚、许建国主编的《中国革命史简明辞典》等也持此说法。

第三种,“从1947年6月底鲁西南战役开始,至渡江战役结束,为战略决战阶段。

”持此说的陈元考认为,战略决战是由全部军队参加的,是逐次进行的,是由很多次战役构成的。

之所以把鲁西南战役作为战略决战的开始,是因为:(一)“从理论上来讲是站得住的。

鲁西南战役的发起,标志着我军由战略防御转变为战略进攻;由战略的内线转变为战略的外线;由战略的被动(形式上的)转变为战略的主动。

这种转变,理所当然地应看成是战略决战的开始。

”(二)当时的形势不但需要向敌发起战略进攻,实行战略决战,而且有把握在决战阶段的第一个战役取得胜利,使战争形势的发展有利于我,而不利于敌。

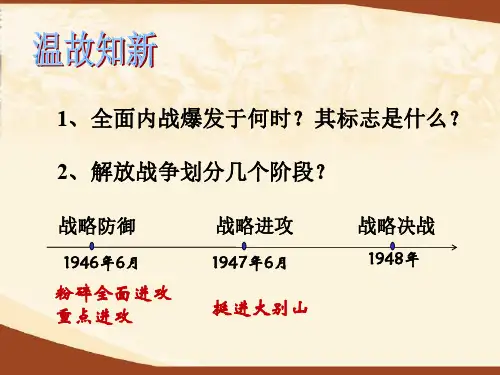

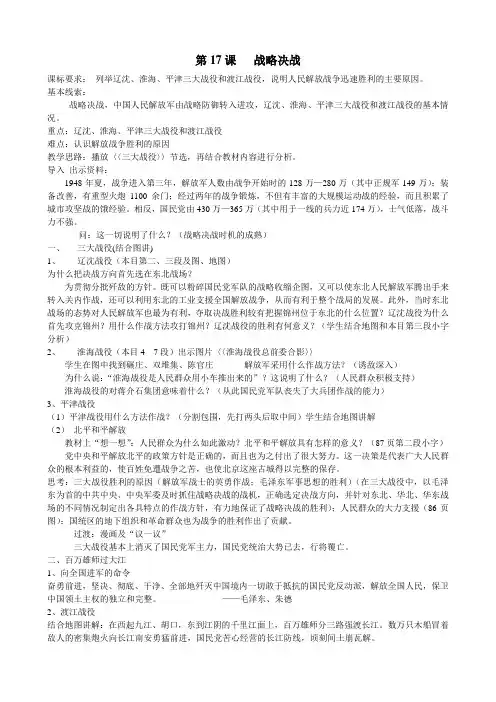

第17课战略决战课标要求:列举辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役,说明人民解放战争迅速胜利的主要原因。

基本线索:战略决战,中国人民解放军由战略防御转入进攻,辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役的基本情况。

重点:辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役难点:认识解放战争胜利的原因教学思路:播放〈〈三大战役〉〉节选,再结合教材内容进行分析。

导入出示资料:1948年夏,战争进入第三年,解放军人数由战争开始时的128万—280万(其中正规军149万);装备改善,有重型火炮1100余门;经过两年的战争锻炼,不但有丰富的大规模运动战的经验,而且积累了城市攻坚战的饿经验。

相反,国民党由430万—365万(其中用于一线的兵力近174万),士气低落,战斗力不强。

问:这一切说明了什么?(战略决战时机的成熟)一、三大战役(结合图讲)1、辽沈战役(本目第二、三段及图、地图)为什么把决战方向首先选在东北战场?为贯彻分批歼敌的方针。

既可以粉碎国民党军队的战略收缩企图,又可以使东北人民解放军腾出手来转入关内作战,还可以利用东北的工业支援全国解放战争,从而有利于整个战局的发展。

此外,当时东北战场的态势对人民解放军也最为有利,夺取决战胜利较有把握锦州位于东北的什么位置?辽沈战役为什么首先攻克锦州?用什么作战方法攻打锦州?辽沈战役的胜利有何意义?(学生结合地图和本目第三段小字分析)2、淮海战役(本目4---7段)出示图片〈〈淮海战役总前委合影〉〉学生在图中找到碾庄、双堆集、陈官庄解放军采用什么作战方法?(诱敌深入)为什么说:“淮海战役是人民群众用小车推出来的”?这说明了什么?(人民群众积极支持)淮海战役的对蒋介石集团意味着什么?(从此国民党军队丧失了大兵团作战的能力)3、平津战役(1)平津战役用什么方法作战?(分割包围,先打两头后取中间)学生结合地图讲解(2)北平和平解放教材上“想一想”:人民群众为什么如此激动?北平和平解放具有怎样的意义?(87页第二段小字)党中央和平解放北平的政策方针是正确的,而且也为之付出了很大努力。

中国共产党战略决战的过程及其意义1948年9月至1949年1月,中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战,包括辽沈、淮海、平津三个战略性战役。

人民解放军经过两年的英勇作战,到1948年秋,敌我力量对比已发生根本变化。

首先,双方军事力量的对比发生了变化。

这时,人民解放军由战争初期的127万人发展到280万人,其中正规军近160万人。

经过新式整军运动,全军达到了政治上高度团结、生活上获得改善、军事上提高技术和战术的三大目的,战斗力进一步提高。

与此相反,国民党军队的总兵力进一步减少到365万,其中正规军198万余人,可用于第一线的兵力仅174万,且士气低落,战斗力下降。

在解放军的强大攻势下,国民党军只得放弃分区防御而实行重点防御。

它的五个战略集团(即胡宗南、白崇禧、刘峙、傅作义、卫立煌集团)已被分割在西北、中原、华东、华北、东北五个战场,相互间难以形成配合,实际上已经失去了完整的战线,缺少进行战略机动的兵力。

因此,从军事上来说决战的时机已经成熟。

其次,国民党在政治上已经空前孤立,不但国民党统治区的人民群众掀起了反蒋斗争的新浪潮,而且国民党内部也是矛盾重重,陷于分崩离析的困境之中,经济上,国民党统治区也是一片混乱,通货膨胀、物价飞涨,整个经济处于崩溃的边缘。

而这时解放区的政治经济形势却是蒸蒸日上。

当时各主要解放区已经连成一片,面积达到235.5万平方公里,占全国总面积的24.5%,人口有 1.68亿人,占全国总人口的35.3%。

而且经过土地改革,解放区农民的革命和生产的积极性空前高涨,解放军的后方进一步巩固。

上述军事政治形势表明,解放军同国民党军进行战略决战的条件已经成熟。

敢不敢进行决战,能否把握战机,决战首先从哪里开始,成为战略决策上的一些关键问题。

以毛泽东为核心的党中央科学地分析战争形势,以宏大的革命气魄和高超的指挥艺术,正确把握战略决战的时机,选定决战方向,并针对不同战场的特点制定作战方针,连续组织了辽沈、淮海、平津三大战役。

第17课战略决战【课程标准】列举辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役,说明人民解放战争迅速胜利的主要原因。

【教材分析】本课是本册书第五单元“人民解放战争的胜利”中的一课,国民党政权的崩溃中的辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役是解放战争时期的著名战例,是国共两党的决战,是新民主主义革命走向胜利的阶段。

因此,本课在本单元中占有重要地位。

本课共四个子目,“‘关门打狗’决战东北”“大军合力战淮海”“兵临城下直取平津”“百万雄师过大江”。

辽沈战役后东北全境解放、淮海战役后长江下游以北地区获得解放、平津战役基本上解放了华北、渡江战役南京解放,国民党政权覆灭。

这四个子目是按照时间和事件的先后顺序排列的。

【学生情况分析】与本课内容相关的许多影视剧,如电影《大决战》三部、《风雨下钟山》等,学生在头脑中已有了形象材料的储备,对于毛泽东、朱德、邓小平、林彪、聂荣臻等老一辈革命家有一定的感性认识。

与本课有关的各种资料也很丰富,学生很容易上网或到图书馆查阅到所需的材料。

另外,学生已在语文教材中学过《人民解放军百万大军横渡长江》,对这段历史有一定的知识储备,学生自主学习有一定的基础。

【教学目标】知识与能力:1、列举三大战役的名称、双方作战简况和战果。

2、说出渡江战役简况和南京国民政府灭亡的时间。

3、分析说明人民解放战争迅速胜利的主要原因,培养学生的历史意识和分析推理能力。

过程与方法:情感态度与价值观:1、在查阅材料、处理材料和表演的过程中,亲身去体验这段历史,学生会潜移默化地被毛泽东等中央领导人的英明决策、人民解放军的英勇斗争精神所感染。

2、通过分析人民解放战争胜利的原因,得出中国共产党是中国人民利益的代表,培养学生热爱中国共产党,热爱广大人民的情感。

【教学重点】辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役【教学难点】认识解放战争胜利的原因教学方法:讲述、讨论、多媒体信息整合法。

【教学过程】。

战略决战观后感150字篇一战略决战观后感哎呀妈呀,看了这战略决战,我心里那叫一个澎湃!那场面,简直了!枪炮声、喊杀声,好像就在我耳边响着。

我就在想,当年那些战士们得多勇敢啊,面对枪林弹雨,一点儿都不退缩。

也许换做是我,早就吓得腿软了。

这战略决战可真是残酷至极,那是生与死的较量啊!我觉得这场决战不仅是军事上的较量,更是意志的对决。

难道不是吗?那些冲锋在前的战士们,他们心里想的啥?可能就是为了胜利,为了人民,啥都不顾了!这场决战让我明白,胜利来之不易,我们现在的和平生活,那都是先辈们用鲜血换来的。

咱们能不好好珍惜吗?篇二战略决战观后感嘿,看完战略决战,我整个人都不好了!为啥?太震撼,太揪心啦!战场上的硝烟弥漫,战士们的拼死搏杀,这一幕幕就像刻在我脑子里一样。

我就在琢磨,这战争咋就这么残酷呢?可能是为了更大的利益,为了更美好的未来吧。

你说他们不怕死吗?我觉得不可能不怕,只是他们心中有更坚定的信念在支撑着。

看着那一个个倒下的身影,我不禁问自己:如果我在那个年代,我能有他们那样的勇气吗?也许能,也许不能,我真的不确定。

但有一点我知道,他们的牺牲绝对不是白费的,咱们现在的安稳日子,不就是他们挣来的吗?这战略决战,让我对历史、对英雄有了更深的敬意,也让我更加珍惜眼前的一切。

篇三战略决战观后感哇塞,战略决战可太牛了!那种激烈的程度,真不是一般人能想象的。

我看的时候,心都提到嗓子眼儿了,紧张得不行。

你说他们为啥要这么拼命?也许是为了国家的尊严,为了民族的未来。

可这代价也太大了吧?那么多鲜活的生命,一瞬间就没了。

我觉得这场决战就像一场噩梦,但是又不得不面对。

难道只有通过战争才能解决问题吗?我也不知道啊。

不过,看到最终的胜利,又觉得那些牺牲是值得的。

这让我想到了现在,咱们能安安稳稳地过日子,能自由地做自己想做的事,难道不应该感恩吗?反正我是觉得,一定要好好珍惜这来之不易的和平。

解放战争时期的战略决战与胜利原因解放战争,是一场决定中国命运和前途的伟大战争。

在这场波澜壮阔的战争中,战略决战起到了至关重要的作用,最终迎来了人民的胜利。

战略决战主要包括辽沈战役、淮海战役和平津战役。

这三大战役的胜利,极大地改变了战争的局势,加速了解放战争的进程。

辽沈战役是解放战争战略决战的第一个战役。

当时,东北地区是全国重工业最发达的地区和最大的产粮区,战略地位十分重要。

解放军将主攻方向指向锦州,形成了“关门打狗”之势,切断了国民党军的退路。

经过激烈战斗,成功解放了东北全境。

辽沈战役的胜利,使得解放军在兵力数量上首次超过了国民党军队,为后续的战略决战奠定了坚实的基础。

淮海战役是规模最大的一场战役。

这场战役以徐州为中心,国民党军队集结了大量兵力。

解放军在兵力、装备均处于劣势的情况下,充分发挥了人民群众的力量,广大人民群众用小车推出了战役的胜利。

经过艰苦卓绝的战斗,最终实现了歼敌数量最多的辉煌战果,沉重打击了国民党的军事力量。

平津战役具有独特的战略意义。

通过采取围而不打、隔而不围等策略,成功实现了对北平的和平解放,保护了这座历史文化名城免受战火的破坏。

同时,大量歼灭和改编了国民党军队,基本解放了华北全境。

解放战争能够取得最终的胜利,原因是多方面的。

首先,中国共产党的正确领导是关键。

党始终坚持以人民利益为出发点,制定了一系列符合国情和战争形势的战略方针。

在战争中,党能够准确把握时机,果断作出战略决策,引领着解放战争走向胜利。

其次,人民群众的大力支持是坚实基础。

广大人民群众踊跃参军,为前线提供了源源不断的兵员。

他们积极参与后勤保障工作,送粮送衣,修路架桥,为战争的胜利提供了有力的物质保障。

再者,解放军具有顽强的战斗意志和出色的作战能力。

在战斗中,解放军战士们不怕牺牲,英勇奋战,展现出了极高的战斗素质和纪律性。

还有,统一战线的广泛建立也发挥了重要作用。

团结了各民主党派、无党派人士和各界爱国力量,形成了强大的合力,共同为解放事业而努力。

解放战争时期的战略决战与胜利原因解放战争,是中国人民为了推翻国民党统治、建立新中国而进行的一场伟大的战争。

在这场战争中,战略决战起到了决定性的作用,最终使中国共产党领导的人民解放军取得了全面的胜利。

战略决战主要包括辽沈战役、淮海战役和平津战役。

辽沈战役是解放战争中的第一场战略决战,率先在东北地区打响。

东北地区具有重要的战略地位,资源丰富,工业基础较好。

人民解放军在毛泽东等领导人的英明指挥下,采取了“关门打狗”的战略,先攻占锦州,切断了国民党军队向关内撤退的通道,随后解放了长春和沈阳,实现了全东北的解放。

辽沈战役的胜利,使人民解放军在兵力数量上首次超过了国民党军队,为后续的战役奠定了坚实的基础。

淮海战役是规模最大、歼敌数量最多的一场战略决战。

这场战役以徐州为中心展开,国共双方投入了大量的兵力。

在战役中,人民解放军充分发挥了运动战和围歼战的优势,广大指战员不怕牺牲,英勇作战。

同时,人民群众的大力支持也起到了关键作用,他们踊跃支前,为解放军提供了充足的物资和人力保障。

淮海战役的胜利,沉重打击了国民党军队的主力,基本上解放了长江以北的华东和中原广大地区。

平津战役是具有决定性意义的战略决战之一。

解放军采取了“先打两头、后取中间”的策略,首先攻克了新保安、张家口等地,切断了傅作义集团西逃和南撤的道路,然后通过和平谈判,使北平实现了和平解放。

平津战役的胜利,进一步加速了解放战争的进程,保护了北平这座历史文化名城免受战火的破坏。

人民解放军能够在解放战争中取得战略决战的胜利,原因是多方面的。

首先,中国共产党的正确领导是关键。

中国共产党具有高度的组织性和纪律性,能够制定出符合实际情况的战略战术。

在战争中,党始终保持着清醒的头脑,能够准确判断形势,把握战机,果断决策。

毛泽东等领导人的卓越指挥才能,为战争的胜利提供了有力的保障。

其次,人民解放军具有强大的战斗力和顽强的战斗意志。

广大指战员经过长期的革命战争锻炼,具备了丰富的作战经验和高超的战斗技能。