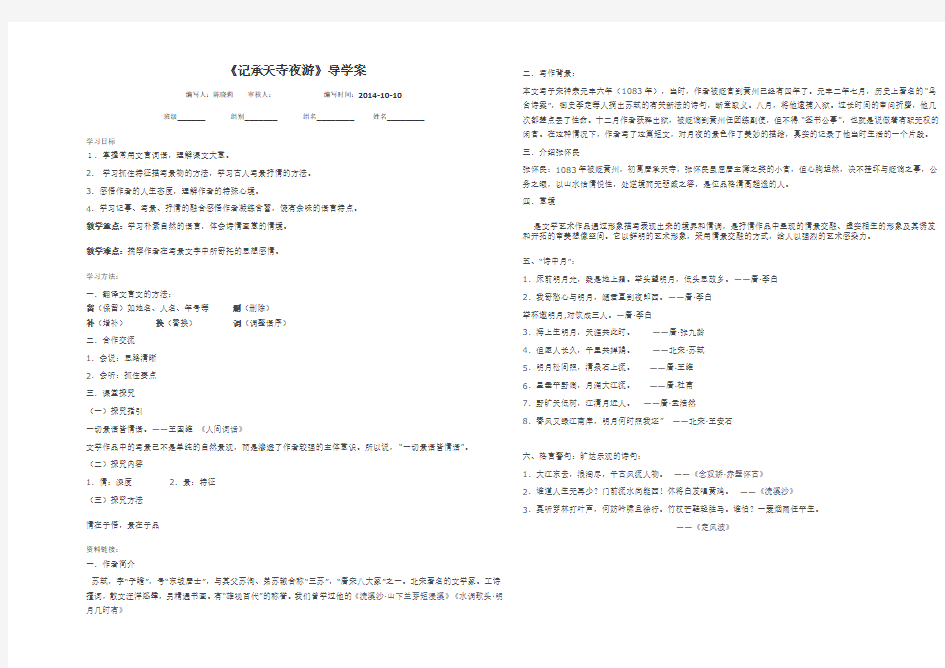

《记承天寺夜游》导学案

编写人:陈晓莉审核人:编写时间:2014-10-10

班级______ 组别_______ 组名________ 姓名________

学习目标

1.掌握常用文言词语,理解课文大意。

2.学习抓住特征描写景物的方法,学习古人写景抒情的方法。

3.感悟作者的人生态度,理解作者的特殊心境。

4.学习记事、写景、抒情的融合感悟作者凝练含蓄,饶有余味的语言特点。

教学重点:学习朴素自然的语言,体会诗情画意的情境。

教学难点:揣摩作者在写景文字中所寄托的思想感情。

学习方法:

一.翻译文言文的方法:

留(保留)如地名、人名、年号等删(删除)

补(增补)换(替换)调(调整语序)

二.合作交流

1.会说:思路清晰

2.会听:抓住要点

三.课堂探究

(一)探究指引

一切景语皆情语。——王国维《人间词话》

文学作品中的写景已不是单纯的自然景观,而是渗透了作者较强的主体意识。所以说,“一切景语皆情语”。

(二)探究内容

1.情:深度2.景:特征

(三)探究方法

情在于悟,景在于品

资料链接:

一.作者简介

苏轼,字“子瞻”,号“东坡居士”,与其父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,“唐宋八大家”之一。北宋著名的文学家。工诗擅词,散文汪洋恣肆,另精通书画。有“雄视百代”的称誉。我们曾学过他的《浣溪沙·山下兰芽短浸溪》《水调歌头·明月几时有》二.写作背景:

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬官到黄州已经有四年了。元丰二年七月,历史上著名的“乌台诗案”,御史李定等人摘出苏轼的有关新法的诗句,断章取义。八月,将他逮捕入狱。过长时间的审问折磨,他几次都差点丢了性命。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。三.介绍张怀民

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂坏与贬谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸的人。

四.意境

是文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调,是抒情作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象及其诱发和开拓的审美想像空间。它以鲜明的艺术形象,采用情景交融的方式,给人以强烈的艺术感染力。

五、“诗中月”:

1.床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。——唐·李白

2.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。——唐·李白

举杯邀明月,对饮成三人。—唐·李白

3.海上生明月,天涯共此时。——唐·张九龄

4.但愿人长久,千里共婵娟。——北宋·苏轼

5.明月松间照,清泉石上流。——唐·王维

6.星垂平野阔,月涌大江流。——唐·杜甫

7.野旷天低树,江清月近人。——唐·孟浩然

8.春风又绿江南岸,明月何时照我还”——北宋·王安石

六、格言警句:旷达乐观的诗句:

1.大江东去,浪淘尽,千古风流人物。——《念奴娇·赤壁怀古》

2.谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。——《浣溪沙》

3.莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。

——《定风波》

学习过程:

一、读懂文章

(读准字音,读准节奏)

(一)给下列加点字注音:

遂()寝()藻()荇()

(二)划分下列句子的节奏:

1.念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民.

2.怀民亦未寝,相与步于中庭.

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.

(读懂大意)

(三)解释下列词语的含义:

1.欣然:2.念:

3.遂:4.空明:

5.盖:6.但:

7.耳:8.闲人:

(四)借助书下注释疏通课文。

1、念无与乐者。

2、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

3、但少闲人如吾两人者耳。

(五)解题

思考:“记” ——本文记述了哪些要素?“游” ——本文描写了哪些景物?

二.赏读课文

1.找原因:东坡为何深夜起行?2.寻人物:他有很多朋友,为何独寻张怀民?

3.赏月景:(1)他们两人乐的是什么?

(2)什么景?

4.其间有怎么的情感变化起伏?

5.闲,可以组哪些词?课文中哪些语句表现了“闲”。如何理解“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

6.两位闲人在清明澄澈的月光下散步,两人相顾无言,又心照不宣,或许只有那一轮明月能理解他们吧。你理解苏轼了吗?学完本文,你想对乐观旷达的苏轼或者对自己说些什么呢?请用3——5句话表述出来。

与苏轼对话:

与自己对话:

当堂检测

1、描写月夜亭中金色的句子是:

2、作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是:

《记承天寺夜游》教学设计 一、导入: 1、美丽的月色会使人产生丰富的联想。还记得有哪些描写月亮的古诗句吗?面对一轮明月,诗仙李白曾感叹道:“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。” 举头望明月,低头思故乡。《静夜思》李白 海上生明月,天涯共此时。《望月怀远》【唐】张九龄 可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。《暮江吟》【唐】白居易 但愿人长久,千里共婵娟。《水调歌头》【宋】苏轼 2、一轮明月牵动了无数古人的情肠,他们或借月抒写相思愁绪,或借月表达美好祝愿。当苏轼因莫须有的罪名被贬黄州,他会借月抒发怎样的情怀呢?让我们一起走进苏轼的作品《记承天寺夜游》(板书课题、作者。)出示学习目标: 有味地朗读课文有味地细品语句深挖诗人的情感 3、作者简介(学生读大屏幕) 苏轼(1037~1101),北宋著名文学家、书画家,唐宋八大家之一。字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。 二、反复朗读,整体感知。 1、听范读,要求注意读音、停顿。 2、学生自由读。 3、一生读。 4、再齐读:读出一点文言的味道,读出一点宁静的氛围,读出一点夜游的兴致,读出一点复杂的情感。 三、疏通文意、解决障碍。 1、利用课文注解,读懂文意。 2、交流理解重点字词意思、句子意思。一生朗读一句,一生翻译一句。 3、找一生用自己的语言说说课文的意思。 4、用一句话概括文章的内容:文章写的是苏轼晚上睡不着觉,看到月色很美,就到承天寺找到张怀民,两人一起赏月。 四、读出作者,读出情感。 1、你从“元丰六年十月十二日夜”读出什么?(读出伤感) A.十月已入寒秋(读出凄凉) B.十二日夜,临近十五月圆,由然而生思念之情。(读出忧愁) 2、带着这种体会齐读第一句 3、解衣欲睡,月色入户,欣然起行。(读出失落、欣喜) 4、念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦末寝,相与步于中庭。 点拨:(1)无与:没什么缺少志同道合的人(读出失落) (2)遂字体现作者怎样的心理?毫不犹豫(读出果断) (3)为什么寻张怀民?张怀民何许人也? 预设:共同的遭遇、共同的感受,同是天涯沦落人。 5、怀民亦未寝。最重要的是哪个字?可看出什么? 6、相与步于中庭。(读出享受) 五、细读品悟、焦点探究。 1、这样的一对闲友闲步与中庭,看到了怎样的月色? 出示:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 师:这月色有什么特点?谁能用自己的语言描述一下这月色? 生:庭院中波光一片,原来是月光皎洁而又空灵;水草交错纵横,原来是月光竹柏的倒影。

《记承天寺夜游》复习导学案 学习目标: 1、学生能背诵默写课文。 2、掌握“寝、藻、荇”等字音;“念、空明、但”等字意。 3、理解文中赏月名句及作者情怀。 正课: (一)考考你的积累: 在我国传统文化中,人们常以月寄情。 “我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”两句,把对友人的怀念之情托付给明月, 表达对友人不幸遭贬的深切同情与关怀; 杯邀明月,对影成三人。诗人就突发奇想把天上的明月邀请下来,陪伴自己喝酒。 古代的文人雅士们借月抒发了无数的愁苦,而月也排解了他们心中不尽的 ”人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”他也曾在一个有着清明月色的夜晚与友人同游,为我们绘下那独特的月景“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”(二):走进《记承天寺夜游》 (15分钟自主归结知识点回顾重点) 自主解决:1、作者作品及作者的代表名作 2、文中重点的字音、字形、词义、句子翻译 3、理解文章主旨及作者在文中寄托的情感。 (三)重点梳理:

一、作者:苏轼,北宋著名的文学家,是豪放派的代表。字子瞻,号东坡居士,唐宋八大家之一。与其父苏洵,其弟苏辙合称为“三苏”.我们学过他的文章有《水调歌头?明月几时有》、《江城子密州出猎》。本文选自《东坡志林》。 二、解释句中加点的词: 念:考虑,想到寝:睡但:只是 相与:共同,一起闲人:清闲的人 空明:形容水的澄澈。户:门 水(指月光)中藻、荇(水草,这里指竹子和柏树的影子)交横。 遂至 ..承天寺寻张怀民遂:于是。至:到 水中藻荇交横 ..,盖.竹柏影也交横:交错,纵横。盖:原来是 三、把下列句子译成现代汉语 1、怀民亦未寝,相与步于中庭:张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步。 2、庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。 月光照在庭院中,像积水那样清澈透明,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻和荇。 3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样 的“闲人”罢了! 四、填空 1、结构:本文运用了哪几种表达方式,请按不同的表达方式划分层次,并写出各层次大意。 记叙描写议论 (板书:) 第一层:(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由) 第二层:(4句)观月赏景。(写景、描绘月夜庭中美景) 第三层:(最后3句)月夜问天,自喻闲人。(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀) 2、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达的胸襟和积极乐观的情怀。 3、作者游承天寺的原因:月色入户,无与为乐。

记承天寺夜游教学设计刘春娟

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

ppt显示: 我到过一个星球,那里有一位红脸先生。 他从来没有嗅过一朵花。从来没有望过一颗星星。从来没有爱过一个人。 除了加法外,从来没有做过别的事。 整天说:“我是个正经人!我是个正经人!” ——圣埃克苏佩里《小王子》 叩问:我是那位“正经人”吗? 六张ppt显示: 作家作品: 苏轼(1037~1101)字子瞻,号东坡,我国北宋著名的散文家和诗人,出生于四川眉山。 与父苏洵、弟苏辙合称为“三苏”,都是“唐宋八大家”之一;母亲能教他读《汉书》。22岁中进士,深受欧阳修赏识,曾官至礼部尚书。 四大家: 散文家:“韩、柳、欧、苏”之称 诗人:与黄庭坚并称为“苏、黄” 词人:与辛弃疾并称为“苏、辛” 书法家:与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为“书法四大家” 课文创作背景: 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革盛行。但由于他反对王安石“新法”而被调离出京. “乌台诗案”:神宗元丰二年又因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了性命。 十二月作者获释出狱,被贬黄州,任团练副使,做着有职无权的闲官。 黄州四品 一词——《念奴娇.赤壁怀古》 二诗——前、后《赤壁赋》 一文——《记承天寺夜游》 一张 课题中包含哪些信息? ?“承天寺”是张怀民寓居之所。张怀民在元丰六年也被贬黄州,他修了一座亭,苏轼给亭命名为“快哉亭”并写词《水调歌头》送给张怀民,其中有一句“一点浩然气,千里快哉风”。 ?可以看出苏轼与张怀民与月亮之间情投意合。 一、读一读 听读 ——一点宁静的氛围 1、注意字音。 2、把握技巧。

2018年秋人教部编版八年级语文上册10-短文二篇-记承天寺夜游-说课稿

《记承天寺夜游》说课稿 各位老师: 大家好! 今天我说的是《记承天寺夜游》的教学设计及其分析。共分五部分:说教学内容、说教学对象、说教学目标、说教学方法、说教学程序。 一、说教学内容 《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文。写于苏轼被贬黄州期间。全文仅84个字,却运用记叙、描写、抒情等多种表达方式,创造了一个清冷皎洁的艺术世界,传达了作者豁达乐观的心境。本文语言干净利索而又极富表现力,可以说是写景抒情的精品。对于陶冶情操、提高语言表达能力来说,本文是学生学习的典范。 二、说教学对象 初二的学生已初步形成了一定的学习方法,对于文言文的阅读与学习掌握了一定的步骤,经过以往的朗读训练,他们能很容易接受这篇短文,容易从朗读中获得学习文言文的喜悦感与成就感,进而加入到理解、背诵、创新的学习活动中来。 三、说教学目标

2. 品读法。学会展开联想与想象,细细品味欣赏诗歌优美的意境,精炼准确的语言,培养审美情趣。 3. 合作探讨法。对诗中意境的理解,对语言的品味及情感的把握,都应在自主学习的前提下,通过合作探究达成目标。 五、说教学程序 结合学生实际,我决定以“读”为突破口,以自主、合作、探究的学习方式,学习课文。为此我设计了以下教学过程: (一)导入新课 播放多媒体画面,创设情境,请同学们回忆所学过的古诗文,你想起了哪些有关月亮的名句呢? 生回答。 师:说得真好!一轮明月牵动了无数古人的情肠,他们或借月抒写相思愁绪,或借月表达美好祝愿。当苏轼因莫须有的罪名被贬黄州,他会借月抒发什么样的情怀呢?那就让我们同游承天寺,赏明月清辉,品经典美文。(板书课题、作者。) 【这样以情境教学法导入新课,生动有趣,增强了学生的视觉感受,能有效吸引学生注意力,便于进入理想的学习氛围。】 (二)初读感知,突出重点。 ①师范读课文,生注意字音、停顿、语气。 ③生个别读,师生共同评价。 ④生根据要求齐读课文。

《记承天寺夜游》教案教学设计 教材分析 本文是语文版八年级上册第六单元的一篇文言文。内容简短但内涵丰富,包含了苏轼的整个人生态度。学生沟通过学习这篇古文可以更深入地了解苏轼。对课文的翻译比较简单,重点是对“闲人”的理解,通过对“闲人”的正确理解折射作者的人生态度。 学情分析 这篇文章,对八年级学生来说,文字浅显但主题深远。 需要学生掌握的字词有: 念,遂,至,但 同时要重点注意几个特殊句式: (1)省略句 “念无与(我)为乐者” (2)倒装句:相与于庭中步。 (3)“中庭”即“庭中”,古文中常有这类语序与现代汉语颠倒过来的词语,如“中夜”等 八年级的学生对人生的思考方面还是有所欠缺的,而本文的难点就在与在逆境中如何思考人生。

教学目标 知识与技能目标 1.掌握文言词语“念”、“遂”、“至”、“但”,能正确翻译全文。 2.熟读并背诵全文。 过程及方法目标 理解“闲人”的含义,以及写景、议论中所包含的 空明澄澈的思想情感、清高孤洁的人格追求以及超迈旷 达的人生态度。 情感态度和价值观目标 通过本文的学习,从苏轼的人生态度中汲取营养, 学习一种在逆境中泰然自若的超然态度。 教学重点和难点 1、体会文中写景的妙处 2、对“闲人”的深入理解 教学过程 教学 环节教师活动预设学生行为设计意图 一、导语设计 二、试读课文,认准字音。对照注释,借助工具书,整体感知文意

二.初读课文,划分节奏 三.精读课文,合作探究。 四.再读课文,体会感情。 五、课堂小结 六.读课文,谈感受 七、作业布置古往今来,文人墨客总是喜欢用月亮来表达自己的情感,或思情,或念友,或感怀。那么同学们回忆一下有哪些关于月亮的诗歌呢? 补充:明月几时有,把酒问青天 我寄愁心与明月,随风直到夜郎西 1.给下列的加点字注音。 藻荇()遂()寝()柏() 2.释义。先翻译下列加点字词,再翻译句子。 1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。 念:遂: 整句翻译: 2)相与步于中庭。 相与:中庭:

记承天寺夜游》说课稿 尊敬的各位评委专家,你们好! 今天我说课的题目是《记承天寺夜游》,下面我将从教材、学情、教法、学法、教学过程及板书设计六个方面来谈谈我的课堂教学设想: 学习目标 1.字词的梳理。 2.根据注释翻译课文,并能背诵默写课文。 3.了解文章中的优美意境、严密的结构和凝练的语言。 教学重难点: 1.积累重点文言字词,疏通文义,朗读并背诵课文。 2.把握文中景物的不同特点,领略不同的写景手法。 3.感受热爱自然山水的情感、乐观豁达的人生态度,培养高尚的审美情趣。 【课前准备】 1.初读课文,给下列加点的字注音。 夕日欲颓.() 未复有能与.其奇者() 2.学生根据老师的范读给课文划出朗读节奏。 朗读提示:山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。 山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 一、说教材 第一点教材地位及作用 从本单元教学目标和编者意图来看,是希望是通过本文的学习,学生能借助课文故事和工具书读懂文章大意,进一步学习传统的文言知识,提高文言文的学习能力,品味文中运用景物描写抒发杂感情的方法,乐观豁达的感情。 第二点说教学目标及重难点的设计 根据对教材和学情的分析,我定下了本课的教学目标及重难点。 首先是教学目标,根据教学目标设计的综合化、系统化、细目化、行为化的原则,我从三个维度将教学目标定位为3个:

1、知识与能力维度:反复诵读课文,积累文言词汇,理解重点文言实词和虚词含义,翻译全文。 2、方法态度:体会文中写景和抒情的关系,运用散文化的语言描绘景物,并运用借景抒情的方式仿写。 3、情感态度和价值观维度:理解作者在文中所表现出来的复杂而微妙的感情,启发学生乐观豁达的面对人生。 其次,因本课游踪十分简单,字面意思容易理解,于是我将重点定位为以下二个方面: 1、体验从奇特的角度观察所描写的景物,运用散文化的语言描绘已经并运用归纳的方法赏析描写景物。 2、看似浅显的文字表达作者复杂感情,体会作者在逆境中乐观向上的精神。 难点是:仿写。借景抒情和容情于景的写作技巧,将所学的方法在实际中得到运用。 二学情预估 首先,到目前为止,学生已经学了九篇文言文,具备了一定的知识基础,借助工具书理解课文的能力有所提高。但是要学习与现代汉语完全不同的古代汉语,要像阅读现代汉语那样理解文章的内容和技巧,对于初二的学生来说,是有比较大的难度。 其次,文本和学生之间有一定的距离。 再次,学生和作者之间的经历距离比较大。 最后,用散文化的语言品析景物,用借景抒情的方法描写景物,难度较大。 三、说教法 采用先学后教、当堂训练方法。为了提高课堂的质量,使学生真正做到体验——生成——运用,则必须加强教学设计的科学性,发挥教材的范例作用,深挖教材的只能因素,让学生多读、多想、多讨论,加宽拓展学生的思维层面,实现它的训练价值,达到课堂的优质高效。 那我采用的方式是: 1、品读。多形式、高频率的品读课文。 2、采用教学思路变序法突破重难点,理解作者复杂而微妙的思想感情,启发学生乐观豁达的面对人生。 3、运用多媒体课件,通过画面欣赏,采用连话成文和对比的方法学会用散文化的语言描绘美景。 4、仿写。借景抒情容情于景的描写景物。 5、把体验——生成——运用的理念贯穿于整个教学始终。 四、说学法 主要是以诵读法、主体思维法、小组讨论法及反馈练习法为主。其目的是让学生动口、动手、动脑,在自主、合作、探究中疏通文意,把握内容。品析美景,体验情趣,运用方法和技巧。 五、说教学过程设计。(我将安排一课时进行教学) 我的教学程序主要分为四大板块。时间安排如下。 (一)创设情景,导入新课。(1分钟) 我在课前就播放歌曲《明月几时有》创设情景导入新课,从而达到吸引学生注意力,激发学生兴趣的目的。 (二)朗读体验,整体把握。(10分钟)

初二语文《记承天寺夜游》导学案 北宋·苏轼 元丰六年⑵十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户⑶,欣然⑷起行⑸。念⑹无与为乐者⑺,遂⑻至⑼承天寺寻⑽张怀民⑾。怀民亦未寝⑿,相与⒀步于中庭⒁。 庭下如积水空明⒂,水中藻荇⒃交横,盖⒄竹柏影也⒅。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人⒆如吾两人者耳⒇。 一、【词句注释】 (1)承天寺: (2)元丰六年: (3)户: (4)欣然: (5)行: (6)念: (7)者: (8)遂: (9)至: (10)寻: (11)张怀民: (12)寝: (13)相与: (14)中庭: (15)空明: (16)藻、荇(xìng): (17)盖: (18)也: (19)但: (20)闲人: (21)耳: 二【译文】 三、【拓展探究】 1.全文以'_______'为线索,依据作者的_____,以诗的笔触描绘了__________,创设了一种__________的意境,表达了作者_________。 2.文中描写月色的句子是什么?写出了月色的什么特点?运用了什么写作手法? 3.表达作者微妙复杂的感情语句是:

4.用简洁的语言概括作者的复杂感情。 5.文中写了哪两个人?他们有什么相同点? 6.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。请找出能表现作者与张怀民友情的句子(写出两句)并以其中一句为例,说说你选择它的理由。 7.如何理解闲人? 8.文中描写月光美景的语句是____________________________________________________。 9.结构: 第一层:(_____句) 第二层:(_____句) 第三层:(_____句) 10.文章表现表现了作者怎样的心境? 11.作者游承天寺的原因:________________________ 12.中心思想:____________________________________________ 13.此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却'欣然起行',不但措绘了月景,还自诩'闲人'。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。 四、【理解性默写】 1.《记承天寺夜游》中,作者写庭院中充满着月光,像积水充满院落,清澈透明的句子是“。” 2.《记承天寺夜游》中,表现苏轼因月色美好,而想到了与自己共同境遇的老朋友的句子是“。” 3.《记承天寺夜游》中,文中最能表现作者自豪自慰又惆怅悲凉心境的句子是 “。” 4.《记承天寺夜游》中,表现兴奋和喜悦的句子是“。” 5.苏轼的《记承天寺夜游》中正面描写月色的句子是“。” 6.《记承天寺夜游》中,作者写月光如水、疏影横斜的两句是 “,。”

22. 记承天寺夜游 学习目标: 1.朗读并背诵课文,领会凝练含蓄,饶有余味的语言。 2.掌握常用文言词语,理解课文大意。 3.感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。 学习重点:诵读、积累 教学难点:感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。 学习方法:朗读、讨论、赏析 ★知识链接 苏轼(1037~1101 年),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出文学家、书画家,与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。苏轼是著名的散文家,为唐宋八大家之一,其文学作品标志着北宋文学创作的?高成就;苏轼是著名诗人,他同宋代著名诗人黄庭坚并称为“苏黄”;苏轼为杰出的词人,开辟了豪放词风。 苏轼一生命运坎坷。嘉祐二年(1057 年)参加礼部考试,中第二名。仁宗殿试时,与其弟苏辙同科进士及第。因母丧回蜀。嘉祐六年(1061 年)经欧阳修推荐,应中制科第三等,被任命为大理评事签书凤翔府判官。任期满后值父丧归里。熙宁二年(1069 年)还朝任职,正是王安石推行新法的时期。他强调改革吏治,反对骤变。认为“慎重则必成,轻发则多败”。因意见未被采纳,请求外调,从熙宁四年(1071 年)起,先后任杭州通判,密州、徐州、湖州知州。每到一处,多有政绩。元丰二年(1079 年),御史中丞李定等人摘取苏轼诗句深文周纳,罗织罪名,以谤讪新政的罪名逮捕入狱,这就是历史上的“乌台诗案”。 5 个月后被贬黄州为团练副使。元丰八年(1094 年)哲宗立,任用司马光,废除新法。苏轼调回京都任中书舍人、翰林学士知制诰等职,由于与当政者政见不合,再次请调外任。先后任杭州、颍州、扬州知州。后迁礼部兼端明殿、翰林待读两学士。绍圣元年(1094 年)哲宗亲政后,苏轼又被一贬再贬,由英州、惠州,一直远放到儋州(今海南儋县)。直到元符三年(1100 年)徽宗即位,才遇赦北归。死于常州。宋孝宗时追谥文忠。 “承天寺”在湖北黄冈县南。《记承天寺夜游》作于宋元丰六年(1083 年),时作者被贬在湖北黄州。被贬官意味着在政治生活上遭到很大的挫折。 一、读通课文,识记字词。 二、借助注释,合作翻译课文,理解课文大意。 三、合作探讨,研读课文。 1.文章运用了哪几种表达方式,请结合文章内容具体谈一谈? 2.作者为什么要夜游承天寺? 3.作者所描写的夜景有什么特点?(用原文回答)你有何感受? 4.夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?(提示:先找关键词句,再体会作者心情) 5、结合背景谈谈你对“但少闲人如吾两人者耳”的理解。 6.本文表达了作者怎样的思想感情? 四、试背课文。 五、作业: 1.背诵《记承天寺夜游》 2.月在古诗里给人的感觉是温柔多情的。要么是谦谦君子,要么是窈窕淑女;要么象征着团圆,要么暗示着分离,给人的感觉是一种淡淡的柔弱的清凉的味道。而这正迎合了文人的雅兴和追求平淡的心理,所以文人学者们常借月抒怀。请你课下搜集一些描写月亮的诗句。附:以下描写月亮的诗句,积累过多少?把喜欢的诗句写上采集本吧! 明月出天山,苍茫云海间。——李白《关山月》 晨兴理荒秽,带月荷锄归。——陶潜《归田园居》 月黑雁飞高,单于夜遁逃。——卢纶《塞下曲》 大漠沙如雪,燕山月似钩。——李贺《马诗》 深林人不知,明月来相照。——王维《竹里馆》 月出惊山鸟,时鸣春涧中。——王维《鸟鸣涧》 可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。——白居易《暮江吟》 苏东坡已死,他的名字只是一个记忆,但是他留给我们的,是他那心灵的喜悦,是他那思想的快乐,这才是万古不朽的。 ——林语堂《苏东坡传》

记承天寺夜游》教学实录(全国优质课一等奖) 师:同学们好!我来自山东,虽然是第一次来湖北,但我早就知道荆楚大地人杰地灵,还是鱼米之乡。来到这里后,我被茂林修竹、亭台楼阁和淼淼江水深深感染。我国古代有一位文学家生在四川,成名于湖北,在距离我们这里三百公里的黄州,他留下了生平最瑰丽的篇章。他就是我国宋代大文学家苏轼。今天,我们就一起学习他写于黄州的小品文《记承天寺夜游》。 (师板书课题和作者。) 师:古人说:“书读百遍,其义自见。”学习古文应该反复朗读,以至成诵。因为,不诵读就不能领会文章的意蕴。下面,同学们挺直腰,捧起课本,自由地大声朗读一遍课文,要读准字音和停顿。 (生自读课文。) 师:同学们读得很投入,有的还很动情。哪位同学愿意自告奋勇读一遍这篇文章? (一生朗读。) 师:谁来评价一下他读得怎么样? 生:他读得挺流畅,有的句子还读得很有感情。 师:哪一句读得有感情?他读出了怎样的感情? 生:“何夜无月?何处无竹柏?”这一句,他读时的语气很强烈,有点清高的感觉。师:他读得这一句确实有味道,你的点评也很到位。现在,同学们带着刚才听

读过程中获得的启发齐读一遍课文。 (生齐读课文。) 师:要想真正读出文章的情味,必须走进文本,理解和揣摩作者笔下的情感。请同学们结合课下注释和运用《古代汉语词典》,试着翻译一遍课文,读懂文章大意,不懂的词句用笔标画出来。 (生自主通译全文。) 师:现在,同学们先在小组内讨论交流,解决自译过程中遇到的疑难问题。(生分组讨论,师参与其中。) 师:刚才各小组的讨论都很有效。老师在参与过程中也很有收获。哪位同学还有不理解的词句需要解决,提出来我们一起解决。 生“:月色入户”中的“户”的意思是“门”还是“窗户”? 师:哪位同学能解决这个问题? 生:我查《古代汉语词典》了,“户”应该是“门”的意思。 师:《古代汉语词典》对学习文言文很有益,希望同学们都能养成借助工具书学习的好习惯。 (屏显“户”字的演变。) 师:这是“户”字的发展演变历程,下面同学们结合“门”字的古字,判断“户”字的意思。 (屏显“门”的古字。) 生:“户”字是“门”字的一半。

记承天寺夜游》说课稿 说课教师:邓州市春风学校高海明 尊敬的各位评委专家,你们好! 今天我说课的题目是《记承天寺夜游》,下面我将从教材、学情、教法、学法、教学过程及板书设计六个方面来谈谈我的课堂教学设想: 一、说教材 第一点教材地位及作用 《记承天寺夜游》是苏教版八年级语文上册“江山多娇”第四单元主题下的第二篇记叙文。 从本单元教学目标和编者意图来看,是希望是通过本文的学习,学生能借助课文故事和工具书读懂文章大意,进一步学习传统的文言知识,提高文言文的学习能力,品味文中运用景物描写抒发杂感情的方法,乐观豁达的感情。 第二点说教学目标及重难点的设计 根据对教材和学情的分析,我定下了本课的教学目标及重难点。 首先是教学目标,根据教学目标设计的综合化、系统化、细目化、行为化的原则,我从三个维度将教学目标定位为3个: 1、知识与能力维度:反复诵读课文,积累文言词汇,理解重点文言实词和虚词含义,翻译全文。 2、方法态度:体会文中写景和抒情的关系,运用散文化的语言描绘景物,并运用借景抒情的方式仿写。 3、情感态度和价值观维度:理解作者在文中所表现出来的复杂而微妙的感情,启发学生乐观豁达的面对人生。 其次,因本课游踪十分简单,字面意思容易理解,于是我将重点定位为以下二个方面: 1、体验从奇特的角度观察所描写的景物,运用散文化的语言描绘已经并运用归纳的方法赏析描写景物。 2、看似浅显的文字表达作者复杂感情,体会作者在逆境中乐观向上的精神。 难点是:仿写。借景抒情和容情于景的写作技巧,将所学的方法在实际中得到运用。 二学情预估 首先,到目前为止,学生已经学了九篇文言文,具备了一定的知识基础,借助工具书理解课文的能力有所提高。但是要学习与现代汉语完全不同的古代汉语,要像阅读现代汉语那样理解文章的内容和技巧,对于初二的学生来说,是有比较大的难度。 其次,文本和学生之间有一定的距离。 再次,学生和作者之间的经历距离比较大。 最后,用散文化的语言品析景物,用借景抒情的方法描写景物,难度较大。 三、说教法 采用先学后教、当堂训练方法。为了提高课堂的质量,使学生真正做到体验——生成——运用,则必须加强教学设计的科学性,发挥教材的范例作用,深挖教材的只能因素,让学生多读、多想、多讨论,加宽拓展学生的思维层面,实现

记承天寺夜游教学案 记承天寺夜游教学案 【课标解读】 《初中语文新课程标准》指出:学习文言文,要能够借助注释和工具书理解基本内容,了解课文所蕴涵的思想观点和感情;要有意识地在积累、感悟和运用中,提高自己的欣赏品位和审美情趣。 《记承天寺夜游》是七年级下册中第五单元的第三篇课文。本单元所选的诗文,都是我国古代歌咏自然山水的优秀篇章。都具有情景交融的特点,情是景的灵魂,景是情的载体。了解作者情感是领悟景物意蕴的一把钥匙。引导学生在反复诵读、整体感知的基础上深入品味诗文中的优美意境,提高学生的欣赏品位和审美情趣。本文是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中所写的。写一个月光皎洁的夜晚,作者无法睡眠,到承天寺去找好友张怀民,两个人一同在月光如水的庭院中漫步。作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬时自我排遣的特殊心境。本文篇幅虽小,写景抒怀却有独到之处,一切都像信手拈来,却创造了一个明净悠闲的境界。文中十八字写景,运用比喻手法,将随处可见的寻常景物描绘得充满诗情画意,充分显示了作者的艺术才思和豁达宽广的胸襟。 【教材分析】 《记承天寺夜游》是一篇以游记形式抒发“闲人”之“闲情”的散文小品,全文仅80余字,却蕴涵深厚。夜间赏月,自然是别有一

番情致,但不同的赏月者却有着不同的心理感受。“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾二人者耳”看似随意而问,但诗人在仕途上沉浮的悲凉之感,愤事嫉俗之情也就戛然而生了。本文以独到的手法表达了作者作为“闲人”独有的思想感情。因而领悟“闲”的深刻含义是本文的重点和难点。文中的“闲”,决非清闲之“闲”,决非不理政事,而是作者对贬谪后担任闲职之身份的自嘲。对于一个胸怀大志却遭受打击的“闲人”来说,其抑郁和忧愤是不言而喻的。但作者并未因此而委靡,而是以乐观豁达的态度面对挫折,在美好的大自然中寄托“闲情”,东月朗照,激发了作者的游兴,想到没有“与乐者”,未免美中不足,因而寻伴,并找到志同道合的“为乐者”张怀民一同赏月。而也只有在这样的心境之中,看到的月景才能那样迷人。“空明”二字更是绝妙,既是对如水的月光的描绘,也是这种“闲情”的写照,亦即作者旷达胸襟的体现。也正因为如此,作者才能发出“何夜五月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳”的感叹。作者将这种超脱的情感融人记叙、描写之中,看似无情,却处处用情,使文章充满诗情画意。阅读此文,眼前犹如展开一幅笔墨淡雅的画卷。虽无雄阔的气势,却给人以清新、恬适的感受。 【学情分析】 《记承天寺夜游》表达了作者微妙复杂的心情。话中有诗,意蕴深远,适合学生的诵读学习。学生经过两年的学习,对于文言文的阅读与学习已初步形成了一定的学习方法,但对文言文阅读分析还不够到位,特别是情景交融、借景抒怀的文言文,讲解本文时,要注意引

《记承天寺夜游》教学设计(省初中优质 课一等奖第二名) 淄博市高青县实验中学段岩霞 【设计意图】 《记承天寺夜游》写于苏轼被贬黄州期间,全文仅八十 五字。然而这区区八十五字不仅记录了“元丰六年十月十二 日夜”的空明月色,更记录了苏轼刹那间涌起的微妙曲折的 动人情感:解衣欲睡之时,月色如老友不邀而至,叩响了苏 轼的心扉,那份快乐强烈得难以自抑,于是他率性而为“欣 然起行”;在“念无与为乐者”的思量、沉吟和瞬时搜寻后,他“遂”兴致勃勃地“至承天寺寻张怀民”;“怀民亦未寝”,一个“亦”字道出了知己间心有灵犀的至巧至妙的欣喜;二人“相与步于中庭”开启了那夜悠闲、静谧、不可多 言的月下神游,从而诞生了千古写月名句“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”,以及“沉醉美景”后“恍然 大悟”的发现的欣喜与审美快感。 至于文末的两问一答,既让我们看到了苏轼那坦然真诚 的自得与自赏,更让我们顿悟:这摇曳多姿的“乐”源自于 作者那颗处逆境而不悲忧、化苦难为诗意的“闲人”之心-- 这“闲”不止是不得签书公事的“清闲”,亦不止是超然于 现实生活的“悠闲”,而是清空了世俗名利与个人得失的 “宁静”“空灵”与“真淳”,是超越了生死的心灵的“大

自由”、一种至高的人生境界。 所以本设计从林语堂对苏轼的评价切入,立足学生的阅 读初感,以品读作者的“乐”为主线,咀嚼字词、链接背景、涵泳比较、朗读体验,由“乐”及“闲”,还原文本中蕴含 的美妙情思,走进作者细腻丰富的心灵,感悟苏轼从容面对 人生的审美态度。 【教学目标】 1、诵读课文,积累一些文言词汇和写景语句。 2、品味作者蕴含在文字中的丰富情感,感悟作者的人 格魅力。 【教学重点】品味作者蕴含在文字中的“乐”,获得阅 读的快乐。 【教学难点】“闲人”句中蕴含的丰富意蕴。 【教学方法】诵读法、比较法 【课时安排】1课时 【教学过程】 一、导入,激发阅读兴趣。 “他是一个不可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋 友,一个大文豪,大书法家,创新的画家,……一个月 夜的漫步者,一个诗 人,一个生性诙谐爱开玩笑的人。”

《记承天寺夜游》导学提纲 一、学习目标: 1、了解文学常识及本文的写作背景。 2、背诵、翻译课文,掌握常用文言词语。 3、体会文中蕴涵的思想感情。 二、自我检测: 1、文学常识积累法(筛选主要信息) 苏轼(1037-1101),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,四川眉山人,唐宋八大家之一。他出身世族地主,从小就受到良好的家庭文化教育,七岁知书,十多岁传文,一生文采风流。 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。但不得“签书公事” 在城东买地养家。 《 记承天寺夜游》就写于此时) 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年64岁。死后谥“文忠公”。 本文写于1083年,其时苏轼因“‘乌台’诗案”被贬黄州已经四年,他任团练副使,做着有职无权的闲官。 2、温故知新法: 本文作者( ),字( )号( ),谥号( ),( )朝著名的( )家、( )家。他与其父( ),其弟( )合称“三苏”,同为“唐宋八大家”。他的词笔力雄健,气势磅礴,意境开阔,开创了( )的词风。我们还学过他的:《 》《 》。(请同学起来背诵) 请写出唐宋八大家中其他五人: 3、注音:未寝. ( ) 藻荇.. ( ) 竹柏. ( ) 4、解释下面句中加点的词,翻译句子。 欣然..起行: 遂. 至承天寺 但.少闲人如吾两人耳. 月色入户. 解衣欲.睡 盖.竹柏影也 相与..步于中庭: 庭下如积水空明.. 念. 无与为乐者 4、小组内检查背诵情况、翻译一遍。 三、合作探究法: 1、“月色入户,欣然起行”,这八个字高度概括了诗人的心情。你能想象一下当时的情景吗? 2、“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”写了庭中月色,这样写有什么妙处?表达了作者怎样的心情? 3、文章最后一句说:“但少闲人如吾两人者耳。”你认为这句话写出了作者怎样的心境?你怎样理解“闲人”二字? 四、走近苏轼(欣赏诗词) 五、小结: 作者被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。 四、我的收获: 你从本文学到了些什么?(可从写法、思想感情方面考虑) 质疑:同学们,还有什么疑问吗? 有疑问就对了,因为一节课的结束就是同学们探索的开始,希望同学们在以后的学 习中,用心去品味生活,你的生活将会有无限宽广……

《记承天寺夜游》公开课教案 一、教学目标: 1、诵读:熟读成诵,读出文章韵味。 2、积累:掌握文中重点字词句的含义。 3、感悟:感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。 二、教学重点: 1、积累:掌握文中重点字词句的含义。 2、感悟:感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。 三、教学难点:感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。 四、教学方法:诵读法、品味法、讲授法,合作探讨。 五、教具准备:多媒体课件 六、教学过程 (一)导入语设计: 我想请问在座的每一位同学,在你的学习和生活中遇到过困难和挫折吗?当你陷入困难和挫折时,你是否感到沮丧、不知所措甚至痛苦呢?老师跟同学们一样,当困难和挫折来临时,也会产生这种心理。有一个人说过“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,这个人所经历的痛苦比我们更深,挫折比我们更多(多媒体展示:) 这个人就是——苏轼。上节课我们朗读了他的写景文《记承天寺夜游》,并疏通了文意。可是却还不知他历尽人生沧桑,看尽世态炎凉,为何如此快乐?今天,我们再随着苏轼去承天寺同赏秋月,探寻快乐的真谛。3’请先听老师读一遍课文。 (二)课文朗诵。 1、老师范读 1.5’ 2、同学齐读1.5’ (多媒体展示:) 过渡语设计:疏通文意的工作我们已经完成了,现在我们温习一遍。 (三)文意疏通,检查预习。(多媒体展示)3’ (多媒体展示:描写环境的句子)(学生找出后要求学生齐声朗诵)

(1)启发:这句话的描写对象是什么?怎么表现的? 超级链接一:无一字写“月”,而又无一字不在写“月”。暗喻:月如水(清明澄澈) 映衬:影衬光(清丽淡雅) (2)超级连接二: 积水空明(此何时?望日之前,朗朗晴空,明明皓月)月色之明 藻,荇交横(若真是水中所见,可见水——清)月色之清 盖竹柏影也---(影子分明,则说明?光——浓) 月色之浓 (3)超级连接三:添上语句后感觉不好,原文点明时间,秋夜,地点,承天寺,再加上如积水空明的月 光和如藻荇交横的竹柏影,渲染出清凉幽静、空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的意境,写出了月色的皎洁与空灵。而添加语增添嘈杂之声,既不符合时间地点,也破坏了原文的清幽淡雅之意境。) 过渡语设计:《记承天寺夜游》里的月夜小景,确实美伦美奂。但“何夜无月?何处无竹柏?”像承天寺这样的美景每夜都有到处都有,为什么只有苏轼才能领略到? (五)探究苏轼的心境10’ (1)师:苏轼讲了原因吗?(但少闲人如吾两人者耳) 师:那么怎么理解“闲人”这一词呢?(课文有注释) 师:可见,苏轼在黄州的“闲”,是迫不得已的,“闲人”之说蕴含着郁郁不得志的悲凉感慨,可是作者并没有悲叹,而是自嘲、自慰。 (2)师:那么,苏轼在黄州的“闲”,是不是闲极无聊,无所事事呢?老师查到了一点资料,请一位同学给大家念一下------( 多媒体展示: 师:这样看来,苏轼一点都不“闲”,反而很“忙”。那么“闲”字还该这样理解? (学生讨论后明确:忙里偷闲——闲情雅致) (3)师:在政治上受打击、生活困窘的时候还能有闲情雅致,这样的“闲人”又能有几位呢?文中说“两人者耳”。“闲”——看来很难做到,怎样才能“闲”,苏轼有没有在文中告诉我们?(难度较大,师:让我们再次齐读写景的句子,由“景语”来体察“情语” (描写环境的句子)要求学生齐声朗诵

记承天寺夜游说课稿 记承天寺夜游说课稿 一、教材分析《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文。写于苏轼被贬黄州期间。全文仅80余字,却运用记叙、描写、抒情等多种表达方式,创造了一个清冷皎洁的艺术世界,传达了作者豁达乐观的心境。本文语言干净利索而又极富表现力,可以说是写景抒情的精品。对于学生陶冶情操、提高语言表达能力来说,本文是学生学习的典范。二、教学对象分析学生经过初一一年的学习,已初步形成了一定的学习方法,对于文言文的阅读与学习掌握了一定的步骤,经过以往的朗读训练,他们能很容易接受这篇短文,容易从朗读中获得学习文言文的喜悦感与成就感,进而主动加入到理解、背诵、创新的学习活动中来。三、教学目标根据《初中语文课程标准》要求学生“能借助工具书阅读浅易文言文”“具有独立阅读能力……形成良好的语感。学会运用多种阅读方法。能初步理解、鉴赏文学作品,受到高尚情操与趣味的熏陶。”结合本单元教学目标和课文自身特点,我把本课教学目标定为: 1、知识目标反复诵读,领悟文章的思想感情。了解文章写景抒情的方法。品味朴素自然、意味隽永的语言。 2、能力训练点通过诵读,培养语感。培养用朴素的语言表达感情的能力。 3、德育渗透点学习作者旷达的心境,培养自己良好的个性。 4、美育渗透点领略文中月色自然之美,感受作者胸怀旷达之美。四、重点与难点重点:分析文章的景色描写并体味意境。难点:体会作者旷达乐观的心境。五、教学方法本课主要采用朗读法、问答讨论法、创设情境法等教学方法调动学生的学习积极性,发挥学生的主体地位。六、学法采用探究式,合作式学习方法,使学生自主的学习,用探究的方式由表及里地理解文言文。七、教学程序 1、导入新课: 2、简介背景,放课文范读录音,提示学生注意正音。听后回答:用文中词语简述作者的思路。这样使学生对课文有一个整体的感知。 3、学生朗读朗读是文言文教学中的重要手段,应反复进行,本课采用轮读即一人一句,个读、小组读等多形式朗读,以读带动对课文的理解,使学生感到以读为乐,做到五分钟内至少读三次。 4、在反复读的’基础上,让学生分组合作分析问题。将学生每6人分为一组共同分析以下问题进行交流:①作者何以夜游?②何以至承天寺?③他为何不去找别

初中语文《记承天寺夜游》导学案 一、学习目标 1、诵读:熟读成诵,读出文中的韵味,欣赏文中优美的意境。 2、积累:掌握文中重点字词句的含义。 3、感悟:结合文章的创作背景,品读“闲人”含义,体会作者微妙而复杂的心境。 二、课前自学 资料助读苏轼才华横溢,他的一生却经历许多磨难。政治上屡遭贬谪。《》就是苏轼经历人生中最大打击“乌台诗案”后,被贬黄州后所写的。元丰二年(1079年),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱。四个多月后,贬为黄州团练副使,官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。 1、走进作者: 《记承天寺夜游》选自《》,作者是,字子,号,是________朝的 ________家。他与父亲________、弟弟________合称为“________”,都被列入“唐宋八大家”之中。 2、初读,读准字音,读准节奏。 如:念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民/亦未寝,相与/步于中庭。 庭下/如/积水空明,水中/藻交横,盖/竹柏影也。 何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/ 如吾两人者耳。 (请同学们将节奏标注到书上。) 3、再读课文,从原文中找出“记”的要素并括主要内容。 时间__________,地点__________, 人物__________,起因__________。 主要内容____________________ 三、课文研讨与交流

1、写出文中描写月景的语句。请同学们通过想象用自己的话描绘此时的画面。 文中描写月景的'语句: 描绘画面: 2、“但少闲人如吾两人者耳“一句是全文的点睛之笔,作者自称“闲人”,文中哪些地方可以体现出这个“闲”字?“闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?(提示:结合文本和写作背景谈。) “闲” 复杂情感: 四、自测自评 1、背诵课文。 2、解释加点的。 (1)欣然起行 ( )(2)遂至承天寺( )(3)盖竹柏影也 ( ) (4)但少闲人如吾两人者耳 ( )(5)相与步与中庭( ) 3、选出阅读停顿正确的一项( ) A.念无/与为乐者,遂至/承天寺寻张怀民。 B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。 C.但少闲人如吾/两人者耳。 D.水中藻交横,盖/竹柏影也。 4、译句子。 (1)庭下如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也。 (2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 5、根据课文内容回答。 (1)“如积水空明,水中藻、交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是 ___________, 突出其__________的特点,“藻、”、是指___________,此句运用了 ________的修辞手法。

《记承天寺夜游》第一课时 八年级语文组 【新课导入出示目标】 1.背诵并默写课文,掌握常用文言词语,理解课文大意。 2.在读中品味语言,理解作品意境,把握作者情感。 3.学习作者在遭遇人生困境时的旷达胸襟。 【围标设疑自主探究】 2、朗读课文,并结合文下注释,初步理解文章内容。并完成下列两道小题。 ①解释加点的词语 欣然 ..起行念.无与为乐者 遂.至承天寺怀民亦未寝. 相与 .. ..步于中庭 ..积水空明 交横 ..盖.竹柏影也 但.少闲人 ..如吾两人者耳. ②翻译句子 月色入户,欣然起行。 怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 第二课时 【合作探究展示点评】 小组合作讨论,完成下列问题。 1. 根据表达方式的不同,将课文分为三层,并用四字短语概括每层的意思: 第一层,记叙: 第二层, :月下美景 第三层, : 2.从原文中找出“记”的要素:时间( ) 地点()人物( ),起因() 3、问题探究: (1)作者为什么要夜游承天寺?(请结合写作背景) (2)作者所见月景如何?(用原文回答)请对本句话做赏析并用一个四字词语

(3)夜游期间,作者的心情发生怎样的变化?(提示:根据关键词句,体会作者心情) 欣然起行() 念无与为乐() 遂() 寻() 亦未寝() 相与步于中庭() 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 ( ) (4)说说课文中哪些语句表现了作者的“闲”? (5)这里的“闲人”并非是闲极无聊,无所事事之人,你认为“闲”有几层含义? (6)“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”包含着作者怎样的微妙感情?