电子科学技术研究院导师介绍

- 格式:doc

- 大小:296.50 KB

- 文档页数:6

导师代码:10383导师姓名:金建勋性别:男出生年月:1962年08月特称:职称:教授学位:博士属性:专职电子邮件:jxjin@学术经历:1985年毕业于北京科技大学,物理化学系金属物理专业。

1992-97年,在澳大利亚政府工业及大学奖学金的支持下,分别在澳大利亚新南威尔士大学和卧龙岗大学,完成了与高温超导材料应用相关的硕士和博士学位研究工作,后成为研究员和高级研究员,澳大利亚政府研究理事会大型研究项目负责人。

IEEE应用超导和电磁装置国际会议主席,应用超导与电磁学学报主编,及电子科技大学学报编委等。

个人简介:1997年,成为澳大利亚研究理事会超导应用项目的研究员,从事高温超导及其强电应用研究。

2000年,成为澳大利亚研究理事会超导应用大型项目主要调研人,并在澳大利亚超导公司负责高温超导工业化及其电力应用技术的研究。

自1991年起,开始从事高温超导应用研究,是在澳大利亚最早从事高温超导强电应用及工业化发展的研究人员,并在该领域做出了国际公让的贡献。

是高温超导领域“Wollongong”式高温超导限流器的发明和原创研制人;也是高温超导电子谐振器的发明人。

主要研究领域包括高温超导材料工业制备,高温超导强电导线及磁体技术,高温超导测试技术及其物性分析,高温超导电力系统限流器、储能、直流输电、变压器等电力装置,高温超导直线电机和电机控制,及高温超导电子谐振器和高梯度磁分离等特种强电装量,曾获得多项澳大利亚政府及工业研究项目,世界超导大会奖等;并在超导及电力专业会议及学术刊物,如PhilosophicalMagazine B,Physica C,IEEE Transactions,Superconductivity Scienceand Technology,Advances in Cryogenic Engineering,Physics B, JEEE,Europhysics News, Applied Superconductivity and Electromagnetics等上发表了数百篇专业论文。

2021年第4期刘为等:卫星移动通信地面终端单跳直通技术方案38526th International Communications Satellite Systems Conference. San Diego:AIAA, 2008:1-10.[23] DANG J H, ZHOU P, CAO Z G. A novel on-boardswitch scheme based on O F D M[C]// International Conference on Space Information Technolog). Beijing:SPIE,2009:26-27.[24]张世层.星载柔性转发器的数字信道化器设计与实现[D]•西安:西安电子科技大学,2015.[25] DEWANGAN L, SINGH M, DEWANGAN N. A surveyof PAPR reduction techniques in LTE-OFDM system[ J].International Journal of Recent Technology & Engineering, 2012, 1(5) :10-13.[26] 3GPP. 3GPP TS 36. 201 V14. 1.0 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-U T R A);LTE physical layer;General description[ S]. [ S. 1. ] :3GPP, 2017.[27] 3GPP. 3G PPTS36.211 V14. 2. 0 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ;Physical channels andmodulation[ S]. [S. 1. ] :3GPP, 2017.[28] 3GPP. 3G PPTS 23.401 V14. 4. 0 General Packet RadioService ( G PRS) enhancements for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network ( E-UTRAN ) access[S]. [S. 1. ] :3GPP, 2017.[29] 3GPP. 3GPP TS 36. 213 V I6. 3. 0 Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved UniversalTerrestrial Radio Access ( E-UTRA) ;Physical layer pro-cedures[ S]. [ S. 1. ] :3GPP, 2020.[30] 3GPP. 3GPP TR 38. 811 V15. 1.0Technical Specification Group Radio Access Network ;Study on New Radio(NR)to support non-terrestrial networks[S ]. [S. 1.]:3G PP, 2019.作者简介(T S\^f刘为(1977—),男,山东人,高级工程师,硕士生导师,主要研究方向为B5G料通信緣及天地-体化通信系统的'系统架构与无线关键技术;E-mail:david_liuwei@outlook,com王琳(1977—),女,山东人,高级工程师,主要研究方向为5G、后5G等新一代移动通信系统、系统设计及研发工作,研制研发5G通信、物联网、工业互联网、大数据、全数据链通信、边缘网络节点设备、基于软件无线电/认知无线电的综合射频装备;温文坤(1979—),男,云南人,博士,高级工程师,主要研究方向为物联网组网与传输、低功耗芯片设计、宽带移动通信系统架构、宽带移动通信信号处理等;闵铁锐(1970—),男,黑龙江人,高级工程师。

电子科技大学计算机学院导师及其科研能力介绍为方便大家报考我们学校,了解各位导师的学术和科研能力,科大考研网www.**将提供给大家详细的信息。

陈雷霆,1966年7月出生,男,现任电子科技大学计算机学院副教授、副院长,主管学院的科研、产业和外事工作,在职博士研究生;现为中国软件行业协会理事,四川省计算机学会理事。

主要研究方向:(1)信息安全;(2)网络多媒体与虚拟现实。

主要科研项目:国家“863-317-403”项目—综合业务多媒体通讯终端与系统;“八五”军事预研项目激光成像雷达系统;多媒体安全监控系统;“九五”军事预研项目激光防撞雷达系统;总装备部项目军用移动图象采集压缩传输系统;航空科技信息集成处理系统;模拟实战射击训练系统;国家“十五”863信息安全项目等。

开设研究生课程:多媒体技术及应用、计算机图形学、软件认证;本科生课程:多媒体技术、数字逻辑。

--------------------------------------------------------------------------------李毅超,男,1969年6月,硕士,副教授。

1997年4月毕业于电子科技大学,获计算机应用硕士学位。

现任网络安全基础实验室主任,计算机网络与通信研究室主任,计算机网络与安全技术研究所副所长,兼成都市软件行业协会副秘书长。

研究方向为计算机网络与通信、网络信息安全、嵌入式应用。

参加或主持"恩威网络MIS系统“、“420驻厂军代室光纤网络MIS系统”、“路由器开发”、信产部基金项目“IP电话网关”,成都华易“美视数字录像监控系统”、西部网信“软交换关守和IP电话多功能终端研发”等近10个科研项目,获得四川省科技三等奖1项,省部级科技成果鉴定5项,国家版权局软件著作权2项。

出版《计算机网络》教材1本在国内外重要刊物和国际会议上发表论文十余篇。

为本科和硕士生开设了若干课程。

获得Microsoft、Novell、SCO、Cisco、Compaq等各大公司认证证书和授权讲师资格。

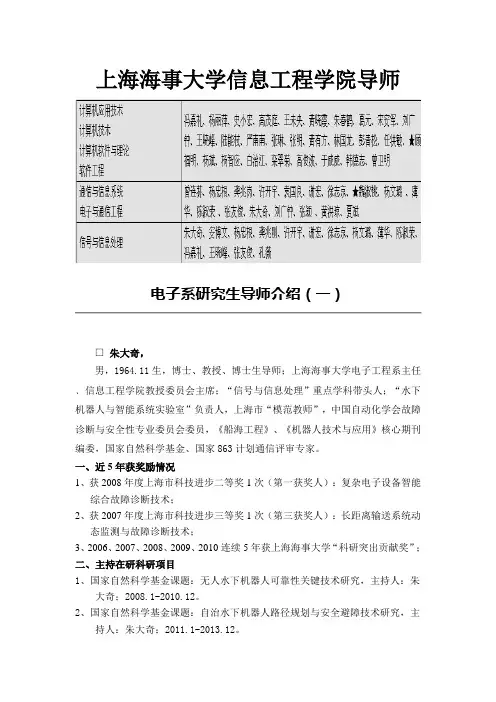

上海海事大学信息工程学院导师电子系研究生导师介绍(一)□朱大奇,男,1964.11生,博士、教授、博士生导师;上海海事大学电子工程系主任﹑信息工程学院教授委员会主席;“信号与信息处理”重点学科带头人;“水下机器人与智能系统实验室”负责人,上海市“模范教师”,中国自动化学会故障诊断与安全性专业委员会委员,《船海工程》、《机器人技术与应用》核心期刊编委,国家自然科学基金、国家863计划通信评审专家。

一、近5年获奖励情况1、获2008年度上海市科技进步二等奖1次(第一获奖人):复杂电子设备智能综合故障诊断技术;2、获2007年度上海市科技进步三等奖1次(第三获奖人):长距离输送系统动态监测与故障诊断技术;3、2006、2007、2008、2009、2010连续5年获上海海事大学“科研突出贡献奖”;二、主持在研科研项目1、国家自然科学基金课题:无人水下机器人可靠性关键技术研究,主持人:朱大奇;2008.1-2010.12。

2、国家自然科学基金课题:自治水下机器人路径规划与安全避障技术研究,主持人:朱大奇;2011.1-2013.12。

3、上海市科委创新行动计划项目:新型ARV研制与水下安全航行技术;主持人:朱大奇;2010.12-2013.12。

4、长三角科技联合攻关项目:具有冗余推进系统的水下机器人故障诊断与容错控制技术。

主持人:朱大奇;2010.10-2013.10。

5、教育部高校博士点基金项目(博导类):数据驱动的自治水下机器人传感器故障诊断技术,主持人:朱大奇;2009.12-2011.12。

6、上海市教委科研创新研究重点项目:动态非线性不确定系统滑模容错控制及其应用研究,主持人:朱大奇;2009.9-2011.9。

7.上海市白玉兰科技人才基金:基于生物启发的自治水下机器人路径规划技术. 主持人:朱大奇;2009.9-2011.9。

8、上海海事大学科研基金:基于智能优化的开架水下机器人自修复容错控制技术,主持人:朱大奇;2010.12-2012.12。

附件:西电国微EDA研究院研究生培养基地教师及企业知名专家简介一、核心团队教师(一)项目负责人:游海龙博士,西安**大学副教授个人简历:1998年-2002年西安**大学学士2002年-2006年西安**大学博士2011年-2012年美国佐治亚理工学院博士后西安**大学微电子学院副教授,微电子学与固体电子学、集成电路工程学科硕士研究生导师;兼聘西安**大学经济管理学院管理科学与工程学科硕士生导师。

主要研究方向为微电路制造过程控制与评价技术、微电路可靠性评价与失效机理等领域。

2005年至今,主持、参与包括国家自然科学基金、省部级课题二十余项。

发表论文20余篇,其中被SCI、EI检索二十余篇;出版两部教材,专利10余项;主讲的本科与研究生课程包括《半导体器件物理》、《集成电路计算机辅助设计》以及《Spice电路模拟与仿真》。

(二)技术负责人:史江一博士,西安**大学副教授个人简历:1991年-1995年西安**大学学士2002年-2007年西安**大学博士2006年欧洲IMEC数字集成电路设计学习有多年企业工程研发经历和丰富的教学科研经验,长期从事集成电路设计与实现、集成电路安全可靠性、雷达信号处理等方面的研究工作。

主持完成过多项863/973科研项目、国家部委科研项目,以及企业合作科研项目。

荣获一项省部级科学技术奖,获授权发明专利三十余项,其中美国专利两项,发表SCI、EI等检索论文40余篇。

作为主要研究人员承担国家部委科研项目,XXX处理器设计,主持中兴通讯合作项目网络处理器关键架构技术研究;主持国家部委预研项目,XXX信号处理关键IP技术研究;主持华为技术有限公司合作项目MEMC及V-By-O架构技术研究;主持航天五院合作项目宇航级数字元器件虚拟仿真技术研究;参与国家长大研发计划973可信集成电路设计项目;RISC-V架构研究。

(三)主要成员:刘伟峰博士,西安**大学副教授长期从事单芯片集成设计技术和测试技术研究,对于硅基CMOS集成电路设计与测试具有长期的研究基础和实践经验。

安徽⼤学电⼦信息⼯程学院研究⽣导师信息姓名:胡根⽣性别:男出⽣年云:1971.5职称:教授学院:电⼦信息⼯程学院研究⽅向:1.图像处理2.智能信息处理个⼈简历2003年6⽉获江苏⼤学硕⼠学位,2006年6⽉获华南理⼯⼤学博⼠学位。

主要从事机器学习、模式识别等⽅⾯的研究和教学⼯作。

近期在国内外学术期刊或学术会议上发表学术论⽂10余篇,其中SCI检索1篇,EI检索5篇。

学术成果1.基于⽀持向量值轮廓波变换的遥感影像融合.电⼦学报.2.具有多分段损失函数的多输出⽀持向量机回归.控制理论与应⽤.3.在线多输出⽀持向量机回归及在投资决策中的应⽤.华南理⼯⼤学学报(⾃然科学版).4.具分段损失函数的⽀持向量机回归及在投资决策中的应⽤.控制理论与应⽤.在研项⽬安徽省教育厅重点科技项⽬《基于⽀持向量机的遥感影像云层去除新⽅法(批准号KJ2010A021)》姓名:孙⽟发性别:男出⽣年⽉:1966年职称:教授学院:电⼦信息⼯程学院研究⽅向:1. 计算电磁学及应⽤2. ⽆线通信与电磁兼容3. 电磁散射与⽬标识别个⼈简历1988年、1991年毕业于⼭东⼤学⽆线电物理专业,获理学学⼠学位和硕⼠学位,2001年毕业于中国科学技术⼤学电磁场与微波技术专业,获⼯学博⼠学位。

1994年7⽉—1998年8⽉,安徽⼤学讲师;1998年9⽉—2003年8⽉,安徽⼤学副教授;2003年9⽉⾄今,安徽⼤学教授。

2002年在⾹港城市⼤学⽆线通信中⼼做访问学者,2003年9⽉—2006年9⽉在中国科学技术⼤学信息与通信⼯程博⼠后流动站做科学研究⼯作。

学术成果中国电⼦学会⾼级会员,全国⾼等学校电磁场教学与教材研究会理事,电⼦测量与仪器学会微波毫⽶波测试专业委员会委员,《电波科学学报》编辑委员会委员,安徽省⾼等学校‘⼗五’第⼆批中青年学科带头⼈培养对象,安徽⼤学中青年学术⾻⼲。

主持国家⾃然科学基⾦1项,省部级科研项⽬2项,厅局级科研项⽬1项,参加国家⾃然科学基⾦重点项⽬1项,国家⾃然科学基⾦3项,省部级项⽬3项等,发表学术论⽂40余篇,其中被SCI、EI收录16篇,主编安徽省‘⼗⼀五’规划教材1部。

通信导师介绍RTRT要预报名了哈,发上来大家参考参考。

1、移动通信研究团队李少谦教授、唐友喜教授、刘皓副教授、唐万斌副教授、武刚副教授、何旭副教授研究方向:主要面向信号处理方向,偏向程序、算法、仿真,目前主要研究方向为MIMO,OFDM等2、通信信号处理与专用集成电路研究团队胡剑浩教授、凌翔副教授研究方向:主要面向硬件,FPGA,芯片设计等3、无线网络技术团队郭伟教授、冯刚教授、余敬东副教授研究方向:网络层,Ad-hoc5、编码技术研究团队周亮教授、张忠培教授、文红副教授研究方向:编码技术、密码学4、网络技术研究团队(严格来讲,雷维礼教授、、马立香副教授是宽带实验室,而非抗干扰)雷维礼教授、毛玉明教授、冷甦鹏副教授、马立香副教授研究方向:通信网与宽带通信技术、数据通信与计算机网络、宽带无线信息网络宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室团队划分1、光纤技术与光电子器件研究室饶云江教授研究方向:光纤传感、光电子器件2、光通信技术研究室邱昆教授、陈福深教授、许渤副教授、武保剑副教授、周东副教授研究方向:、新型光通信理论与技术、光接入网技术、军用光通信与光电子技术3、宽带通信网络理论与技术研究室团队1:宽带通信网研究组李乐民院士、王晟教授、许都副教授、虞红芳副教授、徐世中副教授研究方向:宽带光纤接入网络技术、宽带通信网中的交换技术、宽带无线网络技术团队2:网络行为学与网络安全课题组胡光岷教授、姚兴苗副教授研究方向:网络行为学研究、网络安全研究团队3:现代通信网技术及应用李兴明教授研究方向:现代通信网理论、网络的优化设计技术.、电信网络管理、高速信息传输技术团队4:光互联网及移动信息网络研究中心隆克平教授、阳小龙教授、邝育军副教授、彭云峰副教授研究方向:光互联网络、移动信息网络4、通信电路设计与信号处理研究室团队1:多媒体通信团队李晓峰教授、傅志中副教授、周宁副教授、张敏副教授研究方向:(无线)多媒体通信与终端、图像语音信号处理技术、多媒体信号处理与信息处理、视频图像压缩、跟踪与模式识别团队2:无线通信与RF集成电路团队文光俊教授、蔡竟业教授、朱学勇副教授、刘镰斧副教授研究方向:RF集成电路设计、通信中的信号处理技术、频谱检测与估计团队3 :DSP研究团队彭启琮教授、李玉柏教授、邵怀宗副教授、管庆副教授研究方向:通信系统中的信号与信息处理、DSP技术团队4:电子科技大学-飞思卡尔无线通信与嵌入式系统联合实验室李广军教授、林水生教授、阎波副教授研究方向:通信信号处理及嵌入式系统、无线通信与无线传感器网络、ASIC设计与IC设计方法学。

电院的院长,刘敬彪。

电院最牛的老师有刘敬彪,高明煜,孙玲玲,秦会斌。

这四个是一定一的牛,都是大老板。

另外,张海峰,马琪,官波然,王广义都是差不多的高手,是二老板系列的。

孙玲玲女,1956年6月出生,1985年3月毕业于杭州电子工业学院,获电路与系统硕士学位。

研究员,现任杭州电子科技大学副校长。

“电路与系统”博士生导师;“电路与系统”、“微电子学与固体电子学”、“计算机应用”硕士生导师。

国家特色专业“电子信息工程”专业负责人;浙江省重中之重学科“电路与系统”学科带头人。

主讲的课程包括:集成电路CAD,近代网络理论, 微波集成电路计算机辅助设计 ,数字程控交换技术,射频/微波电路设计导论,VLSI设计导论、EDA技术等;指导本科学生工程训练和毕业设计数十人。

主要研究方向:深亚微米及RF/微波IC设计及CAD方向、射频集成电路及应用系统研究等。

主持国家自然科学基金、国家863计划、国防预研、国际合作等三十多项国家和省部级以上科研项目;已有20多项成果通过国家级和部省级专家技术鉴定或验收,并荣获浙江省科技进步二等奖、省教学成果二等奖等奖励;国务院特殊津贴获得者。

近年已在电子学报等刊物和国际国内学术会议发表论文60余篇。

兼任全国电子信息科学与工程类专业教学指导分委会委员;IFIP中国代表、中国电子学会理事;电子学报、微波学报编委,杭州电子科技大学学报主编等。

查丽斌女,1964年1月出生,陕西西安人,副教授。

1991年5月获西安交通大学硕士学位,曾主讲线性电子电路、电路原理、电路分析基础、电力系统分析、数字电路、模拟电路、电机原理及拖动技术、计算机控制原理、模拟电子技术实验课等课程。

指导本专科学生毕业设计数十人,有近20年的教学经验,教学责任心强,教学效果良好。

主要研究方向:地理信息系统(GIS),教育软件的开发。

公开发表论文若干篇,主编出版了教材<<电路与模拟电子技术基础〉〉。

柴曙华男,浙江大学电机系毕业,实验师。

上海交大电子系部分导师介绍觉得导师可以分为两种,有项目的和没项目的,然后有项目的老板可以分为搞理论的和搞工程的。

先把每一种大概介绍一下:1.没项目的老板:一般选的人比较少,尤其在浙大,如果跟了一个没项目的老板可能就学不到什么东西。

但是,在交大就不一样了,因为交大在上海,学生可以很容易得找到实习,闵行校区旁边就是紫竹科学园区,有许多跨国企业,张江更多(不过路远了点)。

有许多学生就是为了能够实习而去找没什么项目的导师(俗称放羊的导师),然后平时就出去实习,不但积累经验还能赚不少钱。

有了实习经验,毕业后照样能找到不错的工作。

当然如果你选了个老师项目不多但又管得很紧,那就自认倒霉吧。

2.搞理论的老板老板有很多项目,但都做理论的。

即学生平时的主要任务就是看paper,发paper,写专利。

据我所知,这样的横向和纵向的项目都有。

如果以后准备出国的话找这样的老板还是不错的,如果准备找工作,那我认为还是找个做工程项目的老板比较好。

虽然说现在有些公司也会需要一些做前沿理论研究的人,比如华为的预研岗位,但假如要做那种工作的话,还是再读个博士比较好。

3.搞工程的老板这类老板的项目都比较实际,比如说写FPGA,dsp程序,嵌入式开发,如果准备毕业后就找工作的话,我认为还是找这样的老板比较好。

两个概念:大老板:只接项目,不带学生,挂在大老板名下的学生托给小老板带。

小老板:帮大老板带学生,当然如果是副教授的话也能以自己的名义带学生。

(并不是所有的副教授都会帮其他老师带学生,所以知道某个大老板下有哪几个小老板就比较重要了)。

-----------------------------------------下面说说我所了解的几个实验室:刘佩林的实验室,属于电路与系统专业的,这个实验室项目非常多,ms主要做音频芯片和SoC设计,大老板的项目非常之多以至于她自己的学生跟本不够用,所以她雇佣了很多其他专业其他老师的学生帮她干活,其他老师就是指没有项目放羊的导师。

西电研究生导师西安电子科技大学(西电)是一所位于中国西安市的重点综合性大学,学校设有一流的教学科研团队,其中包括了众多优秀的导师,他们在各个领域都取得了卓越的研究成果,并且他们还积极致力于研究生教育和培养,为学生提供良好的学习环境。

在西电,研究生导师是研究生阶段学生最重要的学术指导者和导师,他们的主要职责是指导学生进行科研课题的选择和设计,教授研究方法和技能,提供学术指导,组织学术活动等。

有了一个好的导师,学生不仅能够得到专业知识的指导,还能够开发自己的科研潜力,拓宽研究视野,提高专业素养。

在西电的研究生导师群体中,有一位非常出色的导师是XXX (姓名),他是XXXX学院(或者某个专业)的教授、博士生导师。

他在自己的研究领域取得了一系列的重要成果,发表了多篇高水平的论文,得到了同行的广泛认可和赞扬。

他在过去的工作中一直致力于XXXX领域的研究,为科学研究的进展做出了巨大贡献。

XXX导师在研究生教育方面一直非常重视对学生的培养,非常注重学科实践和创新能力的培养。

他鼓励学生在课堂上积极参与讨论和思考,提出自己的观点和想法,帮助学生发展独立思考和解决问题的能力。

他还经常组织学术讲座和学术交流活动,让学生有机会与国内外的学者进行交流,拓宽研究视野。

除了学术指导外,XXX导师还非常关心学生的个人发展和生活。

他总是积极引导学生形成良好的科研和生活习惯,帮助学生解决科研中的问题和困惑。

他总是鼓励学生坚持不懈,勇于创新,不怕失败,相信只要付出努力,就一定能够取得好的科研成果。

在与XXX导师合作的时间里,我深深地感受到了他的悉心指导和关心。

他总是与学生保持良好的沟通和互动,耐心听取学生的问题和想法,并给予积极的回应。

他的严谨的治学态度、敢于挑战和创新的精神以及对学生个人成长的关注,让我受益匪浅。

总之,XXX导师是一位非常优秀的研究生导师,他所具备的丰富的学术经验、科研能力和良好的教学态度对学生的科研能力提升、专业素养培养具有重要意义。

【电子科学与技术(一级学科)】“长江学者计划”特聘教授设岗学科、博士后流动站、博士点、硕士点电子科学与技术是物理电子学、近代物理学、微电子学、电路与系统及相关技术的综合交叉学科。

主要在电子信息科学技术领域内进行基础和应用研究。

近二十年来发展迅速,成为推进信息与通信工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术等一级学科发展的不可或缺的根基。

电子科学与技术包含4个二级学科,物理电子学、微电子与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统。

我校这4个二级学科均为国内最早批准的博士点和国家重点学科,综合实力居国内领先水平,也是近年来我校“211”工程重点建设学科。

形成以刘盛纲院士,林为干院士、陈星弼院士为学科带头人、一大批国内知名的高层次中青年学者为学术骨干的梯队。

设有两个国家重点实验室,拥有一大批国际水平的实验仪器设备、计算机工作站和先进软件。

电子科学与技术是我国二十一世纪重点发展的学科之一,它的发展必将极大地推动信息社会的进步,对促进我国国民经济的发展、提高人民生活的质量具有极其重要的意义。

【物理电子学】“长江学者计划”特聘教授设岗学科、博士后流动站、国家级重点学科博士点、硕士点物理电子学是电子学、近代物理学、光电子学、量子电子学、超导电子学及相关技术的交叉学科,主要在电子工程和信息科学技术领域内进行基础和应用研究。

近年来本学科发展特别迅速,不断涵盖新的学科领域,促进了电磁场与微波技术、微电子学与固体电子学、电路与系统等二级学科以及信息与通信系统、光学工程等相关一级学科的拓展,形成了若干新的科学技术增长点,如光波与光子技术、信息显示技术与器件、高速光纤通信与光纤网等,成为下一世纪信息科学与技术的重要基石之一。

本学科的研究方向有相对论电子学、微波电子学、等离子体电子学、太赫兹电子学、微真空电子学、纳米电子学与生物电磁学。

本专业设有“长江学者计划”特聘教授岗位、博士后流动站、国家级重点学科博士点、硕士点。

电气工程与自动化专业的学术导师介绍在电气工程与自动化领域,学术导师的存在至关重要。

他们是学生们的指导者和榜样,不仅指导学生的研究方向和学术发展,还在学术交流和创新研究方面扮演着重要角色。

本文将介绍几位电气工程与自动化专业的学术导师,包括他们的研究领域、学术成就和指导经验。

导师一:李教授李教授是电气工程与自动化领域的知名专家,他的研究方向包括电力系统优化、智能电网和能源管理等。

他在电力系统优化方面做出了许多重要贡献,发表了多篇高水平论文,并获得了多项科研项目的资助。

作为学术导师,李教授注重培养学生的创新思维和实践能力,鼓励学生参与科研项目,并提供必要的指导和支持。

他以身作则,激励学生在学术研究中追求卓越。

导师二:王教授王教授在自动化控制领域有着广泛的研究兴趣,包括自动化系统建模与仿真、智能控制和机器学习等。

他曾参与多个重要研究项目,发表了多篇高被引论文,并荣获多项学术奖励。

作为学术导师,王教授注重培养学生的综合能力,他鼓励学生广泛阅读最新的学术文献,培养对自动化领域的深刻理解。

此外,王教授还经常组织学术研讨会,让学生有机会与专家进行面对面的交流与探讨。

导师三:张教授张教授是电气工程与自动化领域的杰出学者,他的研究方向主要涵盖工业控制系统、智能检测与诊断以及机器视觉等。

他的研究成果在国内外学术界产生了广泛影响,被其他学者频繁引用。

作为学术导师,张教授注重培养学生的实践能力和综合素养,他鼓励学生积极参与科研项目和实验室实践,以提升他们的技术能力和解决问题的能力。

张教授还经常带领学生参加国际学术会议,与世界各地的专家学者进行交流,拓宽学生的国际视野。

导师四:陈教授陈教授是电气工程与自动化领域的资深专家,他的研究方向包括电机驱动与控制、电力电子技术和新能源系统等。

他在电机控制算法方面取得了重要突破,研发了多种高效的电机驱动技术,并获得了多项专利。

作为学术导师,陈教授注重培养学生的工程实践能力,他组织学生参与各类电气工程设计竞赛,并提供专业的指导和支持。

电科院

Research Institute of Electronic Science and Technology University of Electronic Science and Technology of China

电子科学技术研究院导师简介

导师姓名导师

职称

导师

代号

导师

专业

情况简介

田忠研究员10618080902

电路与

系统

电子科技大学校长助理,电子科学技术研究院院长,空中交通管理理事会理事,中国电子学会高级会员,中国宇航学会会员,美

国IEEE学会会员,主要从事电子信息技术、信号与信息处理、通信

与导航技术总体研究、设计和开发,先后承担国防科工委、总装备

部、空军、二炮等部门各类项目近20余项,承担项目总经费逾3000

万元。

同时承担了多项国际间合作项目,在微波毫米波、RFID芯片

设计与应用、卫星通信与导航等领域分别与美国、白俄罗斯、南非

等大学建立了合作关系,在其研究领域中,先后到德国、香港、俄

罗斯、美国等地参加学术会议多次。

目前,申请专利5项,获得授

权专利1项,发表论文20余篇,获得国防科技进步奖1项,省部级

奖1项。

E-mail:

张伟副研究

员

10620

081002

信号与

信息处

理

电子科学技术研究院副院长。

2004年12月电子科技大学信号

与信息处理专业毕业,获得工学博士学位。

2005年~2007年在南

京航空航天大学信息与通信工程博士后流动站从事博士后研究。

目前为电子科技大学电子科学技术研究院算法仿真研究室主

任,电子科学技术研究院学术委员会和学科建设委员会委员。

主要

研究方向为雷达系统仿真技术、目标识别与数据融合技术以及雷达

信号处理技术等。

近5年来作为项目负责人和主研完成国防预研项

目“××防御等效模拟与突防有效性验证”、横向合作“地基中段

目标识别仿真关键技术”、预研项目“3毫米相参雷达多模式信号处

理机和模拟器”,获得部级鉴定一项。

目前作为负责人承担的在研项目包括:“十一五”国防预研“×

×匹配制导技术”、“十一五”国防预研“××探测与目标识别仿真

与突防验证”和横向合作项目“××距离像识别研究”等。

以第一

作者在一级期刊和国际会议上发表论文12篇,其中EI和ISTP检

索4篇。

E-mail:

廖家轩研究员10622080900

电子科

学与技

术

博士生导师。

2001年于哈尔滨工业大学获得博士学位,2003年从中科院兰州化物所博士后流动站出站后到电子科技大学从事

科研及教学工作,目前研究方向为电子薄膜及集成技术、信息材料

及元器件、微细加工及MEMS技术以及钝化功能薄膜及元器件。

参与过国家自然科学基金、863、973、博士点基金、国防科工委跨行业基金等项目的研究。

主持过国防预研基金、博士点基金、

四川省应有基础研究、电子科技大学中青年学术带头人培养计划、

电子科技大学青年科技基金等研究。

在研究方向形成了富有特色的研究,取得了诸多有价值的研究

电科院Research Institute of UEST C

电子科学技术研究院学院代码:024

欢迎报考电子科学技术研究院!。