电子科大光电学院导师

- 格式:docx

- 大小:60.74 KB

- 文档页数:17

导师代码:10383导师姓名:金建勋性别:男出生年月:1962年08月特称:职称:教授学位:博士属性:专职电子邮件:jxjin@学术经历:1985年毕业于北京科技大学,物理化学系金属物理专业。

1992-97年,在澳大利亚政府工业及大学奖学金的支持下,分别在澳大利亚新南威尔士大学和卧龙岗大学,完成了与高温超导材料应用相关的硕士和博士学位研究工作,后成为研究员和高级研究员,澳大利亚政府研究理事会大型研究项目负责人。

IEEE应用超导和电磁装置国际会议主席,应用超导与电磁学学报主编,及电子科技大学学报编委等。

个人简介:1997年,成为澳大利亚研究理事会超导应用项目的研究员,从事高温超导及其强电应用研究。

2000年,成为澳大利亚研究理事会超导应用大型项目主要调研人,并在澳大利亚超导公司负责高温超导工业化及其电力应用技术的研究。

自1991年起,开始从事高温超导应用研究,是在澳大利亚最早从事高温超导强电应用及工业化发展的研究人员,并在该领域做出了国际公让的贡献。

是高温超导领域“Wollongong”式高温超导限流器的发明和原创研制人;也是高温超导电子谐振器的发明人。

主要研究领域包括高温超导材料工业制备,高温超导强电导线及磁体技术,高温超导测试技术及其物性分析,高温超导电力系统限流器、储能、直流输电、变压器等电力装置,高温超导直线电机和电机控制,及高温超导电子谐振器和高梯度磁分离等特种强电装量,曾获得多项澳大利亚政府及工业研究项目,世界超导大会奖等;并在超导及电力专业会议及学术刊物,如PhilosophicalMagazine B,Physica C,IEEE Transactions,Superconductivity Scienceand Technology,Advances in Cryogenic Engineering,Physics B, JEEE,Europhysics News, Applied Superconductivity and Electromagnetics等上发表了数百篇专业论文。

一个光电学院研究生的读研经历亲爱的同学们,师弟,师妹们:大家好。

作为一名重邮土生土长的学生,我想把我在重邮读研的经历和大家分享一下,也希望师弟、师妹们可以从我这里得到点经验,有一个良好的未来。

2006年9月,重邮第一次可以推免研究生了,但只能推免本校,本专业研究生。

作为光电学院有1%的名额,也就是3人的名额,最后由于学院争取,一共有4人推免了。

我在我的专业里,大概100人多一点,4年必修课成绩排名第七,排名第四的同学申请了推免,排名第五的我寝室师友,由于没有太多加分,他放弃了推免,但他还是考本校、本专业了。

其他在我前面的同学都报了电子科大,还有一个女生报了中科院。

最后报电子科大的同学都考上了,而报中科院的那个女生,很遗憾英语没过线,最后去华为做技术了。

很幸运,最终,我和排名第四的那个同学还有其他两个专业的各一名同学,顺利通过了研究生推免流程,成为了重邮光电学院研究生零年级的学生。

研究生一年级,由于对于本校本专业了解深入,我很快融入到新的学习中。

研一上学期,我把要求选的课选足了,只留下下学期英语和政治的必修课,为了下学期能更快的搞论文和项目工作。

2007年10月,很荣幸代表重邮研究生打了一届重庆市大学生英语演讲赛,外语学院王蓉老师基本上训练了我一个月,这一次比赛算是我发挥得很好,但上午比赛小细节被扣分,小组第三,差一名就能参加下午的CCTV杯重庆选拔赛了。

比赛结束了,课程继续进行,研究生的课程其实并没有本科难,而且考试的时候有些课是开卷的,所以课程费不了太大劲。

因此,我有时间发展我的个人爱好,跆拳道。

我周二、周四晚上在学校的体育馆,带跆拳道协会的学生训练。

很快期末考试来了,很顺利经过一段时间的复习,各科目的考试都结束,而且成绩我还挺满意的。

放寒假前,我找到我的本科导师光电学院的吴贵能老师,和他商量,我想回家写论文,开学投出去。

吴老师给我两个建议,第一、把本科的毕业论文整理好,用英文写成论文。

第二、他把他的一个课件给了我,让我整理成论文。

电子科大人谈科大专业又到暑假报考时,看各位学弟学妹对我校专业的疑惑,我就厚着脸皮的小议一下各个专业的情况优劣,声明一下:本人也只是从各位师兄和老师那里得知一些情况,不能保证特别准确,不过是管中窥豹,略举一二,请大家辩证的看待。

废话少说,进入正题。

首先说微固吧,微固学院包含微电子学,微电子科技,集成电路,固体电子工程,应用化学。

其中微电子学和微电子科技所学内容相似,不过前者偏理论,更适合考研,后者偏应用,更适合就业。

集成电路和固体电子有点偏电工的路子,搞电路设计的比较多,也很好就业或者考研。

总的来说,微固学风优良,在学校里面口碑很好,各大竞赛也经常看到微固的牛人,是很好的学院。

(应用化学不是很清楚...汗)收分的话,据说微计收分很高,和通信不相上下,其余几个专业也还是比较高,在几个大院里面算是中上吧。

通信学院,包括通信工程,网络工程,信息工程。

课程设置稍有不同,不过大体还是差不多,主要都是做计算机网络和无线通信。

收分极高,竞争激烈,学风优良,牛人辈出,学生里面除了有很多学霸牛人以外,有搞网站的高手,有做网络安全的,比如内网的管理人员就有很多通信的。

不过近年来由于开设这门专业的学校很多,人才饱和,竞争很大,通信本科就业一般,研究生就业倒是很好,进华为中兴的都只能算小牛,大牛根本不屑,毕业年薪十万以上的占了不小的比例。

这两个学院收分很高,学生的平均学习能力很强,成绩优秀,能力出众,口碑自然很好,尤其是通信的学生会,相当活跃,时常看得到他们的身影。

说是成电的领头羊不为过吧。

电工,电工号称“成电第一大院”,的确名符其实,人是最多的,牛人也不少。

包括电子信息工程,信息对抗技术,电磁场与无线技术,学的东西偏硬件,各类电子设计大赛也经常成为电工院的牛人们扬名立万的场所。

其中信息对抗技术也是偏硬件的技术,不同于大家想像中善于网络攻防的黑客。

由于所学广泛,就业路子很宽,形势不错,研究生更是供不应求。

学风嘛一般般。

收分也是一般般,不高也不低。

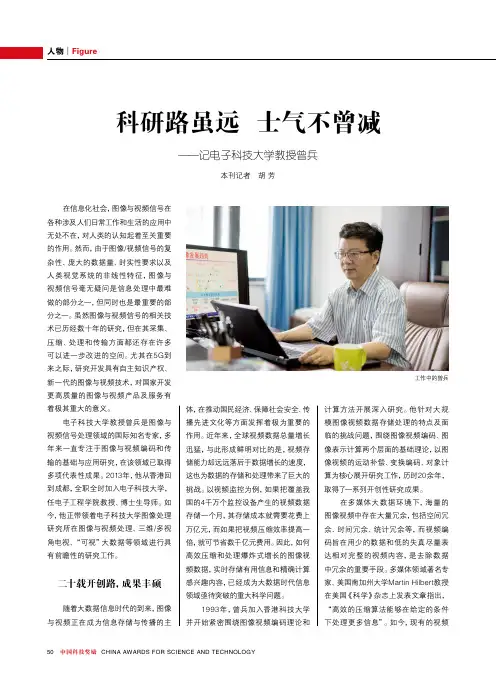

在信息化社会,图像与视频信号在各种涉及人们日常工作和生活的应用中无处不在,对人类的认知起着至关重要的作用。

然而,由于图像/视频信号的复杂性、庞大的数据量、时实性要求以及人类视觉系统的非线性特征,图像与视频信号毫无疑问是信息处理中最难做的部分之一,但同时也是最重要的部分之一。

虽然图像与视频信号的相关技术已历经数十年的研究,但在其采集、压缩、处理和传输方面都还存在许多可以进一步改进的空间。

尤其在5G到来之际,研究开发具有自主知识产权、新一代的图像与视频技术,对国家开发工作中的曾兵科研路虽远 士气不曾减——记电子科技大学教授曾兵本刊记者 胡 芳编码方法普遍采用“时空预测+离散余弦变换(Discrete Cosine Transform,DCT)+量化+熵编码”的混合编码框架。

其中,运动补偿和DCT分别是去除视频时间和空间冗余的关键技术。

运动估计是视频编码中实现运动补偿、消除时间冗余的核心步骤。

然而,进行全方位的“穷尽”搜索会占去整个编码器的大部分时间。

因此,领域相关研究者们花费了大量工作来设计各种快速搜索方法。

自1981年首次提出分段采样的快速运动估计算法以来,估计精度的不稳定性一直是困扰快速估计方法的一曾兵团队合照频信号采集和重建技术、智能化的图像与视频信号压缩技术、基于网络编码(Network Coding)理论的图像与视频信号传输技术、多目标复杂场景下图像和视频的高清重建、接收端的全新视频显示技术等研究领域进行了一系列创新性工作。

压缩感知是近10年来信号处理领域非常热门的研究课题,任何图像在一定程度上都具有稀疏(sparse)特性。

对此,可以选用远低于Nyquist采样率进行信号采集,同时保证足够好的重建质量。

在这一部分工作中,曾兵团队将开发一种多轮次的压缩感知信号采集曾兵在2015年国际青年学者论坛发表演讲心情。

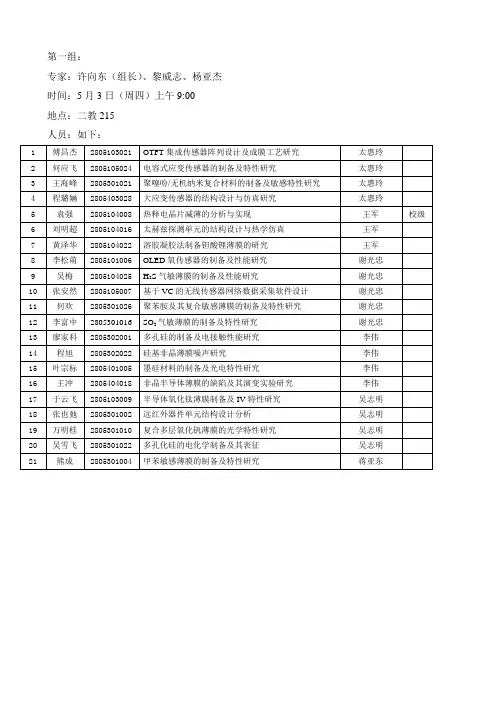

专家:许向东(组长)、黎威志、杨亚杰时间:5月3日(周四)上午9:00地点:二教215人员:如下:专家:谢光忠(组长)、王军、太惠玲时间:5月7日(周一)上午8:30地点:光电楼409学术厅人员:如下:专家:钟建(组长)、曹贵川、林慧时间:5月8日(周二)上午8:30 地点:二教205人员:专家:陈文彬(组长)、李军建、张磊时间:5月2日(周三)上午8:30地点:二教110人员:如下:专家:祁康成(组长)、蒋向东、蒋泉时间:5月4日(周五)上午8:30地点:二教303人员:如下:专家:张晓霞、岳慧敏、张行至时间:5月3日(周四)下午3:00 地点:二教203人员:如下:专家:李和平(组长)、兰岚、陈德军时间:5月7日(周一)下午2:30 地点:光电楼409人员:如下:专家:刘爽(组长)、欧中华、王卓然时间:5月4日(周五)下午2:30地点:二教201人员:专家:廖进昆(组长)、唐雄贵、王云祥时间:5月7日(周一)下午2:30地点:二教215人员:专家:周晓军(组长)、董洪舟、张尚剑时间:5月2日(周三)下午2:30地点:光电楼409人员:专家:补世荣(组长)、漆强、杨昕梅时间:5月3日(周四)下午2:30地点:二教206人员:专家:王占平(组长)、杨洪平、曾成时间:5月3日(周四)下午2:30地点:光电楼409人员:专家:唐普英(组长)、何其锐、宁俊松时间:5月3日(周四)下午2:30地点:二教408人员:专家:周鹰(组长)、刘娟秀、杨立峰时间:5月3日(周四)下午2:30地点:二教207人员:专家:杨春平(组长)、汪平河、杨先明时间:5月2日(周三)下午2:30地点:二教110人员:专家:高原(组长)、周建华、张靖时间:5月4日(周五)上午8:30 地点:二教210人员:。

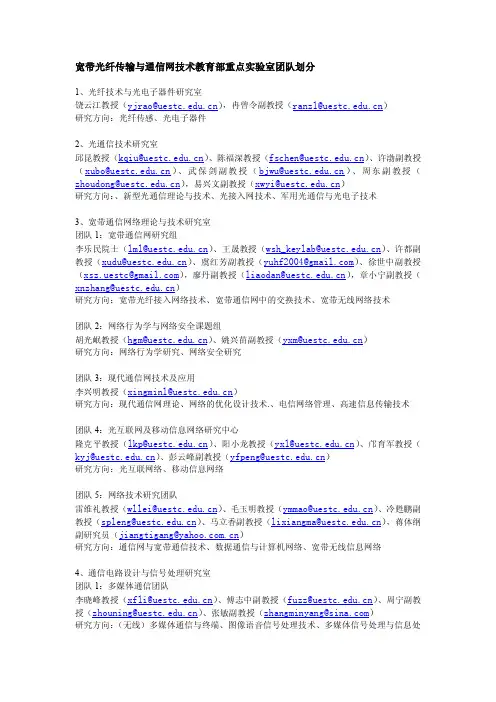

宽带光纤传输与通信网技术教育部重点实验室团队划分1、光纤技术与光电子器件研究室饶云江教授(yjrao@),冉曾令副教授(ranzl@)研究方向:光纤传感、光电子器件2、光通信技术研究室邱昆教授(kqiu@)、陈福深教授(fschen@)、许渤副教授(xubo@)、武保剑副教授(bjwu@)、周东副教授(zhoudong@),易兴文副教授(xwyi@)研究方向:、新型光通信理论与技术、光接入网技术、军用光通信与光电子技术3、宽带通信网络理论与技术研究室团队1:宽带通信网研究组李乐民院士(lml@)、王晟教授(wsh_keylab@)、许都副教授(xudu@)、虞红芳副教授(yuhf2004@)、徐世中副教授(xsz.uestc@),廖丹副教授(liaodan@),章小宁副教授(xnzhang@)研究方向:宽带光纤接入网络技术、宽带通信网中的交换技术、宽带无线网络技术团队2:网络行为学与网络安全课题组胡光岷教授(hgm@)、姚兴苗副教授(yxm@)研究方向:网络行为学研究、网络安全研究团队3:现代通信网技术及应用李兴明教授(xingminl@)研究方向:现代通信网理论、网络的优化设计技术.、电信网络管理、高速信息传输技术团队4:光互联网及移动信息网络研究中心隆克平教授(lkp@)、阳小龙教授(yxl@)、邝育军教授(kyj@)、彭云峰副教授(yfpeng@)研究方向:光互联网络、移动信息网络团队5:网络技术研究团队雷维礼教授(wllei@)、毛玉明教授(ymmao@)、冷甦鹏副教授(spleng@)、马立香副教授(lixiangma@),蒋体纲副研究员(jiangtigang@)研究方向:通信网与宽带通信技术、数据通信与计算机网络、宽带无线信息网络4、通信电路设计与信号处理研究室团队1:多媒体通信团队李晓峰教授(xfli@)、傅志中副教授(fuzz@)、周宁副教授(zhouning@)、张敏副教授(zhangminyang@)研究方向:(无线)多媒体通信与终端、图像语音信号处理技术、多媒体信号处理与信息处理、视频图像压缩、跟踪与模式识别团队2:无线通信与RF集成电路团队文光俊教授(wgj@)、蔡竟业教授(jycai@)、朱学勇副教授(xyzhu@)、刘镰斧副教授(lfliu@)研究方向:RF集成电路设计、通信中的信号处理技术、频谱检测与估计团队3:DSP研究团队彭启琮教授(qpeng@)、李玉柏教授(ybli@)、邵怀宗副教授(hzshao@)、管庆副教授(qguan@),林静然副教授(jingranlin@)研究方向:通信系统中的信号与信息处理、DSP技术团队4:电子科技大学-飞思卡尔无线通信与嵌入式系统联合实验室李广军教授(gjli@)、李强教授(qli@)、林水生教授(sslin@)、阎波副教授(yanboyu@)研究方向:通信信号处理及嵌入式系统、无线通信与无线传感器网络、ASIC设计与IC设计方法学通信抗干扰实验室团队划分1、移动通信研究团队李少谦教授(lsp@)、唐友喜教授(tangyx@)、刘皓副教授(liuhao@)、唐万斌副教授(wbtang@)、武刚副教授(wugang99@)、何旭副教授(hexu@)研究方向:主要面向信号处理方向,偏向程序、算法、仿真,目前主要研究方向为MIMO,OFDM等2、通信信号处理与专用集成电路研究团队胡剑浩教授(jhhu@)、凌翔副教授(xiangling@)研究方向:主要面向硬件,FPGA,芯片设计等3、无线网络技术团队郭伟教授(guowei@)、冯刚教授(fenggang@)、余敬东副教授(yujd@)研究方向:网络层,Ad-hoc4、编码技术研究团队周亮教授(lzhou@)、张忠培教授(zhangzp@)、文红副教授(sunlike@)研究方向:编码技术、密码学。

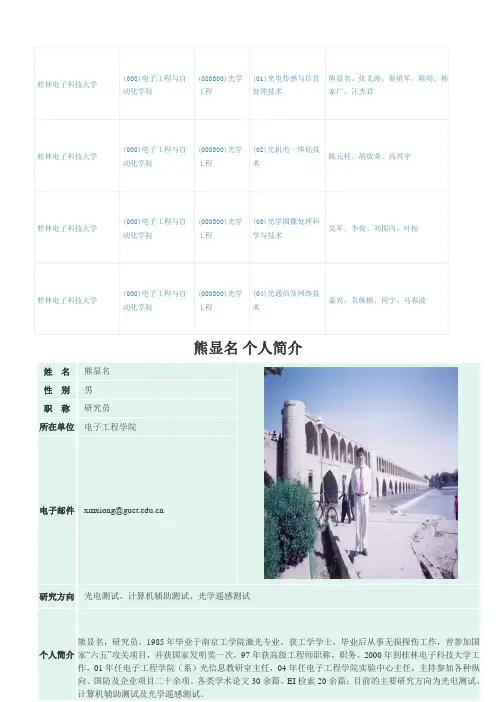

熊显名 个人简介桂林电子科技大学(008)电子工程与自动化学院(080300)光学工程(01)光电传感与信息处理技术熊显名、张文涛、秦祖军、陈明、韩家广、汪杰君桂林电子科技大学(008)电子工程与自动化学院(080300)光学工程(02)光机电一体化技术陈元枝、胡放荣、高兴宇桂林电子科技大学(008)电子工程与自动化学院(080300)光学工程(03)光学图像处理科学与技术吴军、李俊、刘振丙、叶松桂林电子科技大学(008)电子工程与自动化学院(080300)光学工程(04)光通信及网络技术姜兴、袁纵横、何宁、马春波姓 名 熊显名性 别 男 职 称 研究员 所在单位 电子工程学院电子邮件 ****************.cn研究方向 光电测试、计算机辅助测试、光学遥感测试个人简介熊显名,研究员,1985年毕业于南京工学院激光专业,获工学学士,毕业后从事无损探伤工作,曾参加国家“六五”攻关项目,并获国家发明奖一次,97年获高级工程师职称、职务。

2000年到桂林电子科技大学工作,01年任电子工程学院(系)光信息教研室主任,04年任电子工程学院实验中心主任,主持参加各种纵向、国防及企业项目二十余项。

各类学术论文30余篇,EI 检索20余篇;目前的主要研究方向为光电测试、计算机辅助测试及光学遥感测试。

张文涛个人简介姓名张文涛性别男职称教授所在单位桂林电子科技大学电子工程与自动化学院电子邮件****************研究方向光电检测、纳米计量、激光技术个人简介2005年师从全国著名光学计量专家李同保院士攻读博士学位,并于2008年3月获得理学博士学位。

2007年赴意大利比萨大学进行学术交流活动,2010年赴爱尔兰卡罗理工大学进行访问。

曾先后主持和参与了国家自然科学基金、广西自然科学基金、上海市纳米科技专项基金和国家科技支撑项目等,近五年在《物理学报》、《中国科学》、《Chinese Physics B》、《Chinese Physics Letters》、《NIMB》等权威期刊发表研究论文二十余篇,其中SCI收录10篇,EI收录6篇。

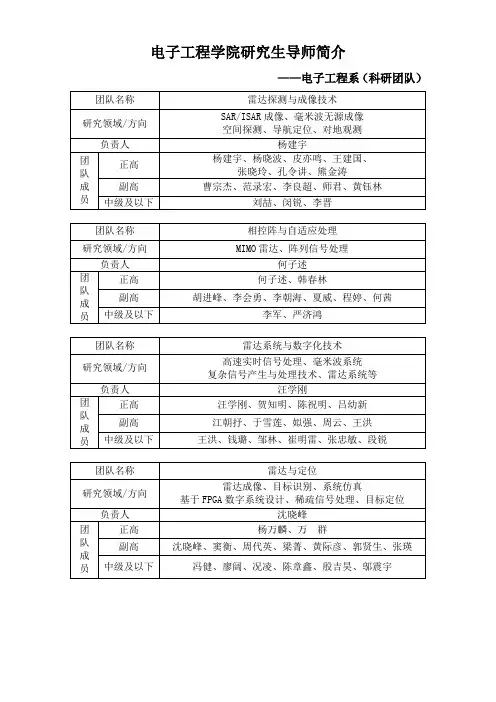

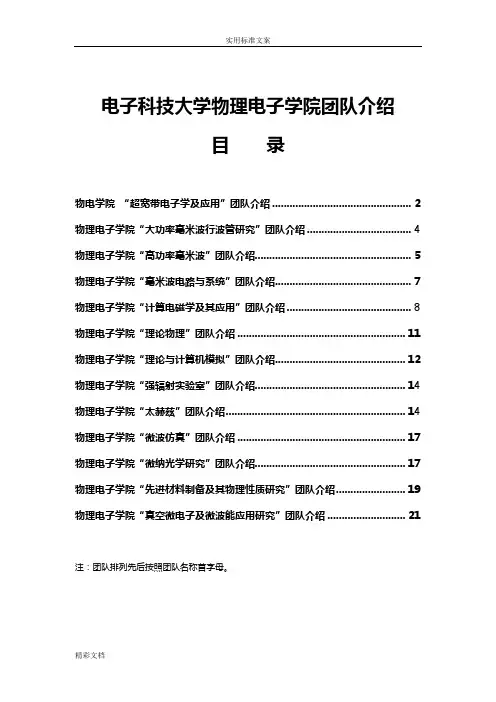

电子科技大学物理电子学院团队介绍目录物电学院“超宽带电子学及应用”团队介绍 (2)物理电子学院“大功率毫米波行波管研究”团队介绍 (4)物理电子学院“高功率毫米波”团队介绍 (5)物理电子学院“毫米波电路与系统”团队介绍 (7)物理电子学院“计算电磁学及其应用”团队介绍 (8)物理电子学院“理论物理”团队介绍 (11)物理电子学院“理论与计算机模拟”团队介绍 (12)物理电子学院“强辐射实验室”团队介绍 (14)物理电子学院“太赫兹”团队介绍 (14)物理电子学院“微波仿真”团队介绍 (17)物理电子学院“微纳光学研究”团队介绍 (17)物理电子学院“先进材料制备及其物理性质研究”团队介绍 (19)物理电子学院“真空微电子及微波能应用研究”团队介绍 (21)注:团队排列先后按照团队名称首字母。

物电学院“超宽带电子学及应用”团队介绍一、团队简介超宽带电子学及应用现有教师机工程技术人员8名,其中,教授1名,副教授3名,讲师3名,工程技术人员1名;有博士学位的教师3名,正在攻读博士学位的教师2名;50-60岁教师2名,40-50岁教师3名,30-40岁教师2名。

超宽带电子学团队的主要研究方向包括:(1) 新型光控光电导器件研究激光与半导体相互作用理论与技术,新型光控光电导器件工作机理、研制工艺及应用。

(2) 电波传输与天线研究瞬态电磁脉冲传输理论与技术,超宽带天线理论与技术。

(3) 生物电磁学研究肿瘤电穿孔疗法的机理及应用,电穿孔效应在污水治理等领域的应用。

(4) 微波电路与系统研究高功率微波电路与系统在冲击雷达、探地雷达等领域中的应用。

二、团队导师介绍三、毕业学生就业去向团队培养的硕士研究生就业情况较好,主要去向包括国内一些研究所(如南京14所、成都29所、中国工程物理研究院等)和一些知名公司、企业(贝尔、华为、中兴等)。

物理电子学院“大功率毫米波行波管研究”团队介绍一、团队简介大功率毫米波行波管研究团队是经过三代人的艰苦努力自然形成的,现有成员50余人,其中教授/博导3人,副教授/研究员4人,高级工程师1人,讲师3人,在读博士13人,研究生30人。

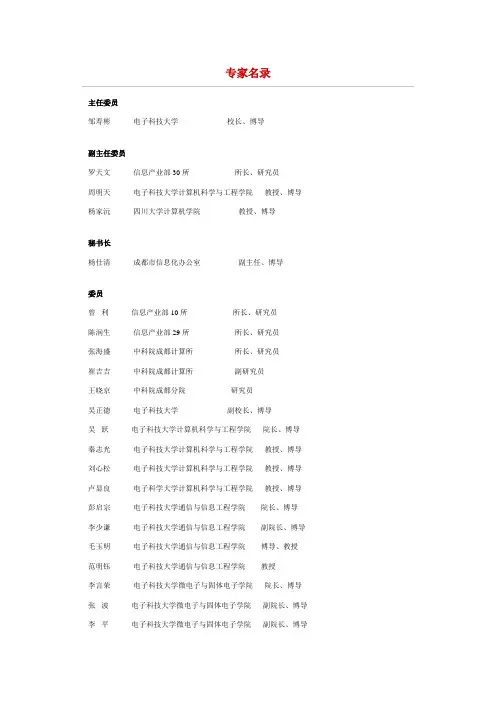

专家名录主任委员邹寿彬电子科技大学校长、博导副主任委员罗天文信息产业部30所所长、研究员周明天电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导杨家沅四川大学计算机学院教授、博导秘书长杨仕清成都市信息化办公室副主任、博导委员曾利信息产业部10所所长、研究员陈润生信息产业部29所所长、研究员张海盛中科院成都计算所所长、研究员崔吉吉中科院成都计算所副研究员王晓京中科院成都分院研究员吴正德电子科技大学副校长、博导吴跃电子科技大学计算机科学与工程学院院长、博导秦志光电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导刘心松电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导卢显良电子科学大学计算机科学与工程学院教授、博导彭启宗电子科技大学通信与信息工程学院院长、博导李少谦电子科技大学通信与信息工程学院副院长、博导毛玉明电子科技大学通信与信息工程学院博导、教授范明钰电子科技大学通信与信息工程学院教授李言荣电子科技大学微电子与固体电子学院院长、博导张波电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、博导李平电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、博导汪文勇电子科技大学信息中心主任、教授雷维礼电子科技大学信息中心教授曾勇电子科技大学管理学院院长、博导杨亚培电子科技大学光电信息学院院长、教授李志蜀四川大学计算机学院院长、教授唐常杰四川大学计算机学院教授、博导游志胜四川大学计算机学院教授、博导周激流四川大学软件学院院长、博士杨整四川大学经济学院教授董毅四川大学网管中心副教授、副主任戴宗坤四川大学信息安全研究所教授、所长范平志西南交通大学计算机学院院长、博导诸昌钤西南交通大学计算机学院教授、博导曾华鑫西南交通大学计算机学院教授、博导苏斌西南交通大学软件学院常务副院长、教授李超成都信息工程学院院长、教授蒋孟衡成都信息工程学院教授、博士后周刊文西南财经大学网管中心副教授许德昌西南财经大学科技处处长教授、硕士生导师张宁俊西南财经大学工商管理学院教授(副组长)张执谦四川省计算机应用研究中心主任、研究员赵尔珉成都创新风险投资有限公司董事长、总经理、高工赵强中国电信成都分公司总经理李华中国移动四川分公司总经理童晓渝中国联通四川分公司总经理邓树军中国网通成都分公司总经理邓进中国铁通成都分公司总经理洛宾.马丁英特尔(产品)成都有限公司总经理马嘉林IBM成都分公司总经理许弋亚微软成都分公司总经理石世寒摩托罗拉成都软件中心总经理郭念东成都市经济信息中心高级工程师苗放成都理工大学博导邱会中银海科技公司高级工程师关义章成都卫士通信息产业股份有限公司研究员张建军成都三0盛安信息系统有限公司高级工程师王步伟南山之桥微电子公司高级工程师李威成都华微电子公司高级工程师范平清成都市银行卡同业协会理事长刘国祥银联商务有限公司成都分公司总经理、高级工程师梁玉梅中行成都分行科技处处长、高级工程师刘国峰四川移动公司企业发展部副主任、博士罗来源西南电子电信技术研究所高工、博士、国家重点实验室副主任王崇厚四川川新电子系统有限公司总工程师苗伟四川公用信息公司高级工程师熊壮成都信息安全基地公司高级工程师特邀顾问刘盛纲电子科技大学中国科学院院士张景中中科院成都计算所中国科学院院士陈星弼电子科技大学中国科学院院士朱中梁西南电子技术研究所中国科学院院士李小文电子科技大学中国科学院院士叶尚福西南电子电信技术研究所中国工程院院士李乐民电子科技大学中国工程院院士张锡祥信息产业部29所中国工程院院士。

中国科大刘啸嵩简介全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中国科大刘啸嵩简介刘啸嵩,男,中国科学技术大学人工智能与机器人学院教授,知识工程实验室主任。

他是中国科学技术大学知识科学与工程领域的优秀代表之一,研究方向主要涉及机器学习、知识表示与推理、数据挖掘等领域。

刘啸嵩于1980年出生在江苏省南京市,年少时便展现出了超越同龄人的智慧和领悟力。

2001年,他顺利考入中国科学技术大学计算机科学与技术专业,开始了他在科技领域的学术之旅。

在大学期间,刘啸嵩勤奋努力,积极参加各类学术竞赛和实践项目,为他今后在科学研究领域的成功打下了坚实的基础。

毕业后,刘啸嵩选择留校深造,并于2005年获得硕士学位。

之后,他继续攻读博士学位,并在2010年成功取得博士学位。

在博士阶段,刘啸嵩的研究方向逐渐明确,并开始专注于机器学习领域的研究。

他在导师的指导下,积极参与科研项目,发表多篇高水平论文,逐渐建立起自己在学术界的声誉和地位。

毕业后,刘啸嵩留校任教,并逐渐晋升为教授职称。

他不仅在教学方面表现突出,深受学生们的喜爱与尊重,更是在科研领域取得了一系列的重要成果。

他领导的科研团队在机器学习、知识表示与推理、数据挖掘等方面开展了一系列深入的研究工作,取得了许多令人瞩目的成果,并在国际学术会议上发表了多篇高水平论文,深受同行们的好评与认可。

刘啸嵩教授一直致力于推动中国科学技术大学在人工智能领域的研究与发展,努力培养出更多优秀的科研人才,为中国科技的发展做出了重要贡献。

他以身作则,勇攀科技高峰,以科学家的态度和担当,引领着学生们探索未知领域,拓展科学的边界,为中国科学技术大学在国际学术舞台上树立了良好的声誉和形象。

刘啸嵩教授是一个学识渊博、谦逊谨慎、勤奋好学的优秀科学家,他的杰出成就和学术风格备受同行们的推崇与尊敬。

相信在他的领导下,中国科学技术大学的知识工程实验室定能取得更加辉煌的成就,为中国的科技事业作出更为重要的贡献。

刘啸嵩教授是中国科学技术大学人工智能与机器人学院的杰出代表,他在科研领域的卓越成就和学术影响力不断扩大,将为中国科学技术大学的发展和学术声誉增添新的光彩。

通信学院硕士导师简介博导(14)姓名:李乐民性别:男职称:教授,中国工程院院士。

简介:信技术的科研与教学50余年。

1980.8-1982.8美国加利福尼亚大学圣迭戈分校访问学者 ,研究数字通信与扩频通信。

在通信系统中抗窄带干扰研究方面有创造性贡献,在IEEE通信学报上发表的有关论文获国际学者多次引用。

为多项工程研制了关键通信设备。

发表论文200余篇,编著书4本,获国家、省部科技奖20项,培养硕士、博士研究生100余名(其中已毕业博士生52名)近年研究方向为宽带通信网络,包括光纤通信网技术、无线移动通信网技术、IP网络技术等。

姓名:饶云江性别:男职称:教授,博士生导师简介:在光纤技术领域取得了国内外公认的、系统的、突出的创新性成绩和重大贡献。

解决了一系列学术和技术难题;在国际上创造了多次“首次”;撰写英文专著三章;应科学出版社之约今年将出版国内第一本《光纤光栅原理及应用》专著;发表SCI论文51篇,SCI他引320余次,引用人次超过1100,二十余次在国际光纤传感器年会及相关重要国际会议上宣读论文;作为会议主席筹备及主持国际会议3次,宣读特邀论文6篇;培养全国百名优秀博士论文候选人1名;申请发明专利6项(2项已授权);多项成果获得实际应用,取得显著社会和经济效益;获省部级奖3项。

由于在光学技术领域所做出的重要贡献,1999年被聘为全国首批长江学者特聘教授;2000年获得国家杰出青年科学基金;2001年度荣获中国光学学会“王大珩光学奖”;2003年又获全国“留学回国人员成就奖”,受到胡锦涛总书记的亲切接见;2004年入选首批全国“新世纪百千万人才工程”国家级人选。

其中,“王大珩光学奖”为国家科技部批准的全国性科技奖,是中国光学界青年科技工作人员的最高学术奖励。

学术水平整体已达到国际先进,部分为国际领先;已成为国际光纤传感技术领域知名青年学者,在光纤光栅传感研究方面被国际同行称为世界级的专家,对推动国际上光纤光栅传感技术的发展及数亿美元产业的形成起了十分重要的作用。

激光之旅——记电子科技大学光电信息学院教授王卓然

王辉

【期刊名称】《科学中国人》

【年(卷),期】2015(0)8

【摘要】上世纪70年代半导体激光器研制成功,之后随着各种类型激光器的出现,性能不断提高,互联网和通信业得以飞速发展。

半导体激光器具有波长范围宽,成本低、体积小、重量轻、寿命长、兼容性强等特性,是现代信息社会的基石,广泛应用于工业、医疗、军事等领域,受到各国政府的高度重视。

成就背后是无数科学工作者默默的努力和不断创新。

【总页数】2页(P50-51)

【作者】王辉

【作者单位】

【正文语种】中文

【相关文献】

1.创新微纳光子器件研究——访教育部新世纪优秀人才电子科技大学光电信息学院王卓然教授

2.以实践视角研究博弈论的青年学科带头人--记首都经济贸易大学信息学院教授、博士生导师王文举

3.光谷之星--记华中科技大学光电子与信息学院院长黄德修教授

4.借激光“慧”眼探大千世界--记电子科技大学光电信息学院副教授袁国慧

5.快乐科研诗意人生——记天津科技大学光电功能材料研究室副教授王小聪

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

导师姓名:吴志明出生年月:1964年01月特称:新世纪优秀人才计划职称:教授学位:博士属性:专职学术经历:1983年本科毕业于四川大学物理系。

1988年硕士毕业于四川大学物理系固体物理专业。

1993年博士毕业于华中理工大学固体电子学系电子材料与元器件专业。

2008美国华盛顿大学高级访问学者。

1993年以来在电子科技大学任教至今。

2001年晋升为教授,2003年评为博士生导师。

个人简介:近年来的主要研究方向为:红外与传感技术,光电材料与器件、敏感材料与传感器、电子薄膜与集成技术等,负责和承担了国家自然科学基金及部、省重点科研项目10余项,已通过部、省级鉴定(或验收)10项。

2004年入选教育部新世纪优秀人才资助计划,四川省学术和技术带头人后备人选,成都市有突出贡献的优秀专家,国家“863计划”网评专家。

近年来在其相关领域取得了一系列重要研究成果,主要有国家技术发明二等奖1项,国家科技进步二等奖1项,国家技术发明四等奖1项,部省级科技进步二等奖4项,部省级科技进步三等奖4项,成都市科技进步奖2项。

在国内外重要刊物发表学术论文100余篇,被SCI,EI检索70余篇次。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程080300光学工程02方向:激光与光电工程03方向:红外与传感技术09方向:光电能源技术10方向:传感网技术02方向:激光与光电工程03方向:红外与传感技术09方向:光电能源技术10方向:传感网技术080903微电子学与固体电子学080500材料科学与工程05方向:SOC/SIP系统芯片技术07方向:电子薄膜与集成器件01方向:电子薄膜与集成器件06方向:纳米电子材料07方向:敏感与智能材料导师代码:11269 导师姓名:李世彬出生年月:1977年03月职称:副教授学位:博士属性:专职电子邮件:shibinli@学术经历:攻读博士学位期间主要研究光电薄膜特性及光电子器件,从事博士后研究器件的研究内容为高介电常数材料与电子元器件,宽禁带半导体材料生长及光电器件的应用。

个人简介:分别于2000年与2004年在吉林大学材料学院获得工学学士和硕士学位,2008年在电子科大机电学院获工学博士学位。

2008年至2011年先后在肯塔基大学(University of Kentucky美)和阿肯色大学(University of Arkansas美)电子工程系从事博士后研究。

至今为止,发表和录用论文39篇,其中SCI检索30于篇,EI检索3篇。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术08方向:光电测控与仪器09方向:光电能源技术导师代码:11162导师姓名:黎威志出生年月:1978年08月职称:副教授学位:博士属性:专职电子邮件:leewz@学术经历:个人简介:博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术04方向:平板显示与系统07方向:微纳光子学导师姓名:欧中华性别:男出生年月:1978年08月特称:职称:副教授属性:专职电子邮件:ozh@学术经历:1997年-2001年就读于电子科技大学光电子技术系(光电信息学院)应用电子技术专业,获工学学士学位;2001年-2009年,就读于电子科技大学光电信息学院,光学工程专业,分别于2004年与2009年获工学硕士、博士学位。

2001年至今,电子科技大学光电信息学院任教。

个人简介:博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术08方向:光电测控与仪器10方向:传感网技术导师代码:11102导师姓名:赵嘉学性别:男出生年月:1967年11月职称:研究员学位:博士属性:专职电子邮件:zhaojiaxue@学术经历:1990年7月毕业于东南大学电子工程系真空技术及设备专业,获本科工学学士。

2007年6月获得核工业西南物理研究院核能科学与工程专业工学博士学位。

2006年12月获得研究员级高级工程师职称资格。

1990年7月~2010年11月在核工业西南物理研究院工作,2010年12月调入电子科技大学光电信息学院工作。

个人简介:工作以来主要从事低温等离子体技术、真空应用技术开发、薄膜工艺研发、真空应用设备工程设计等方面的业务和管理性工作,参与、承担过数项科研与民品开发项目。

在《薄膜科学与技术》、《真空》、《核聚变与等离子体物理》、《真空科学与技术》等杂志先后发表学术论文6篇。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术06方向:真空电子学09方向:光电能源技术导师代码:11068导师姓名:杨健君出生年月:1974年09月特称:职称:副教授学位:博士属性:专职学术经历:2003年获得博士学位,留校任教讲师, 2009年晋升为副教授。

个人简介:发表论文共20余篇,出版专著(译著)2部,。

其中研究生教材1本。

授权专利5项。

目前承担项目共1项。

科研经费共100多万元,年均20万元。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术04方向:平板显示与系统08方向:光电测控与仪器导师代码:11040导师姓名:王军性别:男出生年月:1980年06月特称:职称:副教授学位:博士属性:专职学术经历:1998-2002年电子科技大学获得物理电子技术学士学位; 2002-2008年电子科技大学硕博连读获得光学工程博士学位; 2009年获得四川省优秀博士学位论文,2010年晋升副教授职称。

个人简介:2002年本科毕业于电子科技大学物理电子技术方向,2008年获电子科技大学光学工程博士学位。

长期从事探测器、有机电致发光器件、微细加工工艺相关方向的研究。

近年主持和参与了国家重大专项、国家自然科学基金、预研重点基金、总装预研项目等多项国家、省部级项目,迄今在Applied Physics Letters、Journal of Physics D:Applied Physics、Semiconductor Science and Technology、Journal of Luminescence等期刊上发表研究论文20余篇,被SCI/EI检索10余篇,参与申请国家发明专利十余项。

目前承担了国家级、省部级项目多项。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程03方向:红外与传感技术04方向:平板显示与系统07方向:微纳光子学10方向:传感网技术导师代码:11039导师姓名:刘霖性别:男出生年月:1979年05月职称:副教授学位:博士属性:专职电子邮件:juanxiul@学术经历:2001年,获电子科技大学光学工程专业学士学位;2001年至2003年,就职于深圳华为移动通信事业部,任WCDMA业务部经理; 2006年,获电子科技大学光学工程专业硕士学位; 2009年,获电子科技大学光学工程专业博士学位;2010年,获评电子科技大学副教授。

个人简介:生于重庆长寿县城关镇; 2003年至2009年,师从于现代光电测控及仪器实验室负责人、单片集成电路与模块国家重点实验室客座教授、国家重点实验室光与微波单片集成(OMMIC)方向学术带头人叶玉堂教授,长期潜心于测控仪器、物理光学及算法分析技术研究,先后获得电子科技大学光学工程硕士及博士学位,并留校执教,先后获电子科大优秀本科论文、四川省优秀硕士论文,获聘电子科技大学副教授。

为《红外与微光》研究生教材及《集成光学》教材执笔作者;已在美国电子学会刊物Mic. and Opt. Tec. Lett. 和国内重要学会刊物《科学通报》、《电子学报》、《物理学报》、《光学学报》、《通信学报》、《宇航学报》、《中国激光》、《半导体学报》、《应用科学学报》、《仪器仪表学报》、《红外与毫米波学报》等国内外重要刊物发表论文50余篇,其中SCI收录近10篇,EI收录近30余篇; 以负责人和主研身份,完成分别由自然科学基金、教育部、总装备部、电科院、省科技厅、粤港关键领域重点项目以及企业等资助的科研课题10余项,现正负责课题3项,科研经费超过1200万元。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程02方向:激光与光电工程03方向:红外与传感技术08方向:光电测控与仪器导师姓名:郭小伟性别:男出生年月:1975年11月特称:职称:副教授属性:专职电子邮件:gxw@学术经历:2007年在四川大学纳光子技术研究所获得博士学位; 2007-至今在电子科技大学任教;2009年晋升副教授; 2010-2011年在美国麻省理工(MIT)做访问学者。

个人简介:主要从事微纳加工技术﹑集成光学、微波光子学﹑传感技术﹑以及信号处理等方面的研究。

主持国家自然科学基金一项,参研国家863、自然科学基金、总装等项目10余项,发表学术论文30余篇。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程01方向:光通信与集成光学03方向:红外与传感技术07方向:微纳光子学导师代码:10839导师姓名:李剑峰出生年月:1982年05月特称:职称:副教授学位:博士属性:专职学术经历:1999.9-2003.6就读于四川大学应用物理专业获学士学位,同时获软件工程第二专业学位;2003.9-2008.6由四川大学和中科院西安光机所瞬态光学与光子学国家重点实验室联合培养攻读光学工程博士学位;其中2004.7-2005.12在北京智通机器人有限公司担任光电工程师;2008.7开始在电子科技大学光电信息学院从事教学科研工作,同年12月被聘为副教授。

受国家留学基金委全额资助,将于2011年5月赴澳大利亚悉尼大学光子中心从事一年的访问研究。

个人简介:科研方面主要从事机器人视觉和数字图像处理﹑光纤激光技术﹑激光相干合成技术与光纤传感技术方面的研究,主持和参加了中国博士后科学基金特别资助项目、自然科学基金、国家863计划、总装备部预研、新品等一系列科研项目。

现为IEEE会员,已发表学术论文40余篇,其中第一作者27篇(SCI检索17篇,EI检索25篇)。

并为《IEEE Photonics Technology Letters》、《Optics Communications》、《Chinese Optics Letters》、《Sensors》、《光学学报》、《中国激光》等国内外权威刊物审稿人。

已申请国家发明专利4项。

教学方面主要承担本科生学位基础课《物理光学》的教学工作。

博士招生专业硕士招生专业080300光学工程01方向:光通信与集成光学02方向:激光与光电工程03方向:红外与传感技术导师姓名:张利勋性别:男出生年月:1968年01月职称:副研究员属性:专职电子邮件:zlx@学术经历:97年3月应用数学硕士毕业,开拓和奠定了高阶算子群及发展方程理论;留校5系至2000年6月从事应用电子技术科研及教学,2000年9月至今从事光学工程科研及教学;科研项目15项,发表核心期刊论文21篇,以第一署名人申请发明专利35项,涉及集成光学、光通信、光传感、光子晶体、光个人简介:科研项目15项,发表核心期刊论文21篇,以第一署名人申请发明专利35项,涉及集成光学、光通信、光传感、光子晶体等领域。