第二章食品样品的采集和预处理

- 格式:ppt

- 大小:6.14 MB

- 文档页数:129

食品分析第二章食品样品的采集与处理1、采样之前应做哪些准备?如何才能做到正确采样?食品分析的一般程续:样品的采集、制备和保存;样品的预处理;成分分析;分析数据处理;分析报告的撰写。

样品的采集是分析的第一步。

2、国内食品分析标准:《中华人民共和国食品卫生法》;《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国国家标准》国际食品分析标准:ISO制定的食品分析标准;食品法规委员会CAC;美国分析化学家协会(AOAC),区域标准或国家标准3、采样的定义:从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分作为分析材料(分析样品),称为样品的采集。

4、采样的目的意义:目的在于检验式样感官性质上有无变化,食品的一般成分有无缺陷,加入的添加剂等外来物质是否符合国家的标准,食品的成分有无搀假现象,食品在生产运输和储藏过程中有无重金属,有害物质和各种微生物的污染以及有无变化和腐败现象。

5、采样遵循的原则:一、采集的样品必须具有代表性二、采样方法必须与分析目的保持一致(采集的样品要均匀,有代表性,能反应全部被测食品的组份,质量和卫生状况)三、采样及样品制备过程中设法保持原有的理化指标,避免发生化学变化或丢失四、防止和避免组分的玷污(带入杂质)五、样品的处理过程尽量简单易行,所用样品处理尺寸与处理的样品量相适应。

样品的分类:按照样品采集的过程,依次得到检样、原始样品和平均样品三类。

6、采样的要求与注意事项:1 采样容器选用硬质玻璃瓶或聚乙烯制品;2 液体样品充分混合均匀;3 粮食及固体产品上中下不同部位取样;4 肉类水产不同部位取样;5 罐头小包装根据批号随机取样;6 掺假食品中毒食品要具有典型性;7 注意生产日期、批号、代表性和均匀性;8 样品保留一个月;9 感官不合格不必进行理化检验10 结合索取卫生许可证、生产许可证及检验合格证或化验单等。

(食品回溯制度)7、预处理的目的:①食品的组成十分复杂,其中的杂质或某些组分(如蛋白质、脂肪、糖类等)对分析测定常常产生干扰,使反应达不到预期的目的。

第二章食品样品的采集与处理样品的采集定义:分析检验的第一步就是样品的采集,从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分作为分析材料(分析样品),这项工作称为样品的采集,简称采样。

原则:第一,采集的样品必须具有代表性;第二,采样方法必须与分析目的保持一致;第三,采样及样品制备过程中设法保持原有的理化指标,避免预测组分发生化学变化或丢失;第四,要防止和避免预测组分的玷污;第五,样品的处理过程尽可能简单易行,所用样品处理装置尺寸应当与处理的样品量相适应。

样品预处理的目的与要求目的:使被测组分同其他组分分离,或者使干扰物质除去。

原则:①消除干扰因素;②完整保留被测组分;③使被测组分浓缩。

第三章食品的感官检验法食品的感官检验:通过人的感觉——味觉、嗅觉、视觉、触觉,对食品的质量状况作出客观的评价。

感官特征:(1)对周围环境和机体内部的化学和物理变化非常敏感(主要特征)(2)一种感官只能接受和识别一种刺激;(3)只有刺激量在一定范围内才会对感官产生作用;(4)连续刺激时,感官会产生疲劳(适应)现象,灵敏度随之明显下降;(5)心理作用对感官识别刺激有影响;(6)不同感官在接受信息时,会相互影响。

感官检验种类(及次序):视觉检验、嗅觉检验、味觉检验和触觉检验。

基本要求:评价前的准备工作、感官实验室的外部环境、鉴评人员的基本条件和素质即(一)感官检验实验室要求(二)检验人员的选择与培训对评价员的基本条件和要求是:(1)身体健康,不能有任何感觉方面的缺陷;(2)各评价员之间及评价员本人要有一致的和正常的敏感性;(3)具有从事感官分析的兴趣;(4)个人卫生条件较好,无明显个人气味;(5)具有所检验产品的专业知识并对所检验的产品无偏见;(6)保证有80%以上的出勤率。

(三)样品的制备和分发第四章食品的物理检测法折光法:通过测量物质的折射率来鉴别物质的组成,确定物质的纯度、浓度及判断物质的品质的分析方法称为折光法。

溶液的折射率与相对密度一样,随着浓度的增大而递增。

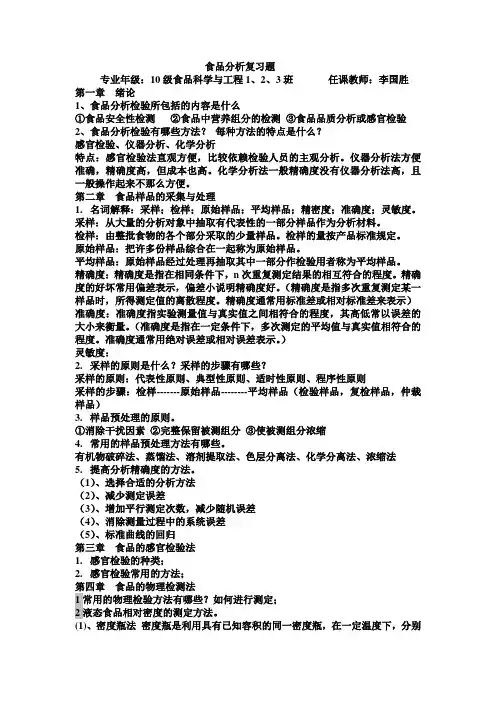

食品分析复习题专业年级:10级食品科学与工程1、2、3班任课教师:李国胜第一章绪论1、食品分析检验所包括的内容是什么①食品安全性检测②食品中营养组分的检测③食品品质分析或感官检验2、食品分析检验有哪些方法?每种方法的特点是什么?感官检验、仪器分析、化学分析特点:感官检验法直观方便,比较依赖检验人员的主观分析。

仪器分析法方便准确,精确度高,但成本也高。

化学分析法一般精确度没有仪器分析法高,且一般操作起来不那么方便。

第二章食品样品的采集与处理1.名词解释:采样;检样;原始样品;平均样品;精密度;准确度;灵敏度。

采样:从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分样品作为分析材料。

检样:由整批食物的各个部分采取的少量样品。

检样的量按产品标准规定。

原始样品:把许多份样品综合在一起称为原始样品。

平均样品:原始样品经过处理再抽取其中一部分作检验用者称为平均样品。

精确度:精确度是指在相同条件下,n次重复测定结果的相互符合的程度。

精确度的好坏常用偏差表示,偏差小说明精确度好。

(精确度是指多次重复测定某一样品时,所得测定值的离散程度。

精确度通常用标准差或相对标准差来表示)准确度:准确度指实验测量值与真实值之间相符合的程度,其高低常以误差的大小来衡量。

(准确度是指在一定条件下,多次测定的平均值与真实值相符合的程度。

准确度通常用绝对误差或相对误差表示。

)灵敏度:2.采样的原则是什么?采样的步骤有哪些?采样的原则:代表性原则、典型性原则、适时性原则、程序性原则采样的步骤:检样-------原始样品--------平均样品(检验样品,复检样品,仲裁样品)3.样品预处理的原则。

①消除干扰因素②完整保留被测组分③使被测组分浓缩4.常用的样品预处理方法有哪些。

有机物破碎法、蒸馏法、溶剂提取法、色层分离法、化学分离法、浓缩法5.提高分析精确度的方法。

(1)、选择合适的分析方法(2)、减少测定误差(3)、增加平行测定次数,减少随机误差(4)、消除测量过程中的系统误差(5)、标准曲线的回归第三章食品的感官检验法1.感官检验的种类;2.感官检验常用的方法;第四章食品的物理检测法1常用的物理检验方法有哪些?如何进行测定;2液态食品相对密度的测定方法。

第二章食品样品的采集与处理第一节样品的采集一、样品的采集分析检验的第一步就是样品的采集,从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分作为分析材料(分析样品),这项工作称为样品的采集,简称采样。

采样是一个困难而且需要非常谨慎的操作过程。

要从一大批被测产品中,采集到能代表整批被测物质质量的小量样品,必须遵守一定的规则,掌握适当的方法,并防止在采样过程中,造成某种成分的损失或外来成分的污染。

被检物品的状态可能有不同形态,如固态的,液态的或固液混合的等等。

固态的可能因颗粒大小、堆放位置不同而带来差异;液态的可能因混合不均匀,或分层而导致差异,采样时都应予以注意。

正确采样,必须遵循的原则是:第一,采集的样品必须具有代表性;第二,采样方法必须与分析目的保持一致;第三,采样及样品制备过程中设法保持原有的理化指标,避免预测组分发生化学变化或丢失;第四,要防止和避免预测组分的玷污;第五,样品的处理过程尽可能简单易行,所用样品处理装置尺寸应当与处理的样品量相适应。

采样之前,对样品的环境和现场进行充分的调查是必要的,需要弄清的问题有这些:1.采样的地点和现场条件如何?2.样品中的主要组分是什么,含量范围如何?3.采样完成后要做哪些分析测定项目?4.样品中可能会存在的物质组成是什么?样品采集是食品分析工作中的重要环节,不合适的或非专业的采样会使可靠正确的测定方法得出错误的结果。

二、样品的分类按照样品采集的过程,依次得到检样、原始样品和平均样品三类。

检样:由组批或货批中所抽取的样品称为检样。

检样的多少,按该产品标准中检验规则所规定的抽样方法和数量执行。

原始样品:将许多分检样综合在一起称为原始样品。

原始样品的数量是根据受检物品的特点、数量和满足检验的要求而定。

平均样品:将原始样品按照规定方法经混合平均,均匀的分出一部分,称为平均样品。

从平均样品中分出三份,一份用于全部项目检验;一份用于在对检验结果有争议或分歧时作复检用,称作复检样品;另一份作为保留样品,需封存保留一段时间(通常一个月),以备有争议时再作验证,但易变质食品不作保留。

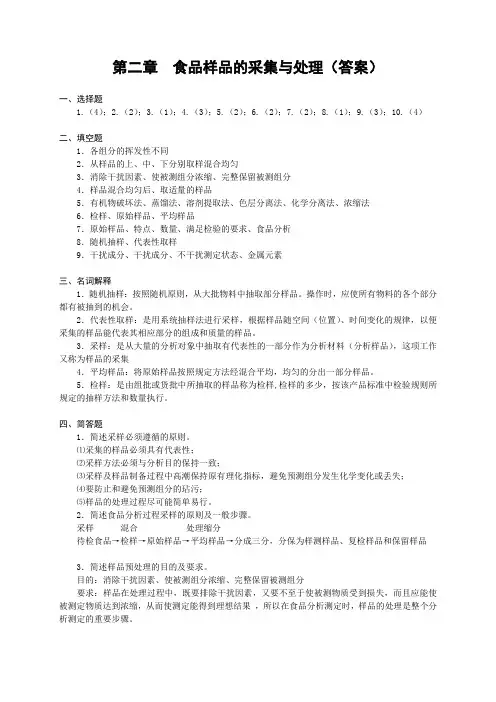

第二章食品样品的采集与处理(答案)一、选择题1.(4);2.(2);3.(1);4.(3);5.(2);6.(2);7.(2);8.(1);9.(3);10.(4)二、填空题1.各组分的挥发性不同2.从样品的上、中、下分别取样混合均匀3.消除干扰因素、使被测组分浓缩、完整保留被测组分4.样品混合均匀后、取适量的样品5.有机物破坏法、蒸馏法、溶剂提取法、色层分离法、化学分离法、浓缩法6.检样、原始样品、平均样品7.原始样品、特点、数量、满足检验的要求、食品分析8.随机抽样、代表性取样9.干扰成分、干扰成分、不干扰测定状态、金属元素三、名词解释1.随机抽样:按照随机原则,从大批物料中抽取部分样品。

操作时,应使所有物料的各个部分都有被抽到的机会。

2.代表性取样:是用系统抽样法进行采样,根据样品随空间(位置)、时间变化的规律,以便采集的样品能代表其相应部分的组成和质量的样品。

3.采样:是从大量的分析对象中抽取有代表性的一部分作为分析材料(分析样品),这项工作又称为样品的采集4.平均样品:将原始样品按照规定方法经混合平均,均匀的分出一部分样品。

5.检样:是由组批或货批中所抽取的样品称为检样,检样的多少,按该产品标准中检验规则所规定的抽样方法和数量执行。

四、简答题1.简述采样必须遵循的原则。

⑴采集的样品必须具有代表性;⑵采样方法必须与分析目的保持一致;⑶采样及样品制备过程中高潮保持原有理化指标,避免预测组分发生化学变化或丢失;⑷要防止和避免预测组分的玷污;⑸样品的处理过程尽可能简单易行。

2.简述食品分析过程采样的原则及一般步骤。

采样混合处理缩分待检食品→检样→原始样品→平均样品→分成三分,分保为样测样品、复检样品和保留样品3.简述样品预处理的目的及要求。

目的:消除干扰因素、使被测组分浓缩、完整保留被测组分要求:样品在处理过程中,既要排除干扰因素,又要不至于使被测物质受到损失,而且应能使被测定物质达到浓缩,从而使测定能得到理想结果,所以在食品分析测定时,样品的处理是整个分析测定的重要步骤。

第二章食品样品的采集与处理一、选择题1.在测定食品中挥发性酸的过程中,所采用的蒸馏方法为()。

(1)常压蒸馏(2)减压蒸馏(3)加压蒸馏(4)水蒸气蒸馏2.常压干法灰化的温度一般是()。

(1)100℃~150℃(2)500℃~600℃(3)200℃~300℃3.可用“四分法”制备平均样品的是()。

(1)稻谷(2)蜂蜜(3)鲜乳(4)苹果4.湿法消化方法通常采用的消化剂是()。

(1)强还原剂(2)强萃取剂(3)强氧化剂(4)强吸附剂5.当蒸馏物受热易分解或沸点太高时,可选用()方法从样品中分离。

(1)常压蒸馏(2)减压蒸馏(3)高压蒸馏(4)水蒸气蒸馏6.防止减压蒸馏暴沸现象产生的有效方法是()。

(1)加入暴沸石(2)插入毛细管与大气相通(3)加入干燥剂(4)加入分子筛7.()是利用被测物质中各组分挥发性的不同来进行分离的方法。

(1)灰化法 (2)蒸馏法(3)抽提法 (4)色谱法8.用溶剂浸泡固体样品,抽提其中的溶质,习惯上称为()。

(1)浸提 (2)抽提(3)萃取 (4)抽取9.采集的数量应能反映该食品的卫生质量和满足检验项目对样品量的需要,一式三份,供检验、复验、备查或仲裁,一般散装样品每份不少于()。

(1)0.05 kg (2)0.25 kg(3)0.5g (4)0.5kg10.对代表性取样的描述不正确的是()。

(1)是用系统抽样法进行采样,采集能代表其相应部分的组成和质量的样品(2)采样要遵从样品随空间、时间变化的规律(3)可分为分层取样、随生产过程流动定时取样、按组批取样、定期抽取样等(4)代表性取样优于随机取样,可单独使用二、填空题1.蒸馏法是利用被测物质中来进行分离的。

2.对于液体样品,正确采样的方法是。

3.样品预处理的目的、和。

4.对于较粘稠的半固体样品,正确采样的方法是。

5.样品预处理的常用方法有:、、、和。

6.按照样品采集的过程,依次得到、和等三类。

7.将许多分检样综合在一起称为。

第2章食品样品的采集和预处理食品种类繁多,成分复杂,来源不一,食品分析检验的目的不同、项目各异,尽管如此,不论哪种类型食品的分析,一般都按照以下程序进行。

首先,是分析样品的准备过程,包括样品的采集和预处理;然后选择适当的检测方法进行成分分析及数据处理;最后将检验结果以检验报告的形式表达出来。

第1节样品的采集、制备和保存一、样品的采集从大量的检测对象中抽取有代表性的一部分样品供分析检验用,叫做采样。

(一)正确采样的重要性采样是食品检测工作中非常重要的环节。

在食品检测中,不管是成品,还是未加工的原料,即使是同一种类,由于品种、产地、成熟期、加工或保藏条件的不同,其成分及其含量也可能有很大的差异。

另外,即使是同一分析对象,各部位间的组成和含量也有相当大的差异。

因此,要保证分析结果准确,前提之一,就是采取的样品要有代表性。

从大量的、成分不均匀的、所含成分不一致的被检物质中采集能代表全部被检物质的分析样品,必须掌握科学的采样技术,在防止成分逸散和不被污染的情况下,均衡地、不加选择地采集有代表性的样品,否则,即使以后的样品处理、检测等一系列环节非常精密、准确,其检测的结果亦毫无意义,以致导致错误的结论。

目前在下列工作中都需要先进行采样:(1)检查内销和进出口的食品和食品添加剂,是否符合有关食品卫生质量标准的规定。

(2)检查食品生产、储存、运输、销售等过程中,食品的质量是否符合国家卫生法规;有无变质现象,查明污染食品的原因、种类、程度和途径。

(3)检查食品是否有搀假和伪造等现象。

42(4)鉴定新食品、开发新食品资源、新工艺流程和设备、新食品包装材料等。

(5)测定食品中各种成分及其变化;对与食品有关疾病病因的探索。

(6)食品质量标准及其检验方法的制订、修订和增订。

在上述各项工作中,由于食品的数量较大,而且目前的检验方法大多数具有破坏性,因此不能对食品进行全部检验,必须从整批食品中采取一定比例的样品进行检验。

(二)采样的过程、方法与要求1.采样的过程。

农业综合知识三考研大纲考试要求:《农业综合知识三》主要考查食品加工与安全领域考生对食品成分及有害物质的分析能力、对食品营养及安全情况的认知能力。

考试内容《食品分析》部分第一章绪论一、食品分析的性质和作用二、食品分析的任务和内容三、食品分析的学习主意四、食品分析主意的挑选与采用的标准第二章食品样品的采集与处理第一节样品的采集一、样品的采集二、样品的分类三、采样的普通主意四、采样的要求与注重事项第二节样品的预处理一、样品的预处理的目的与要求二、样品预处理的主意第三章食品分析中的质量保证第一节分析数据的质量一、误差二、不决定度三、误差和不决定度四、如何提高分析结果确实切度,减少不决定度;第二节分析测试中的质量保证一、实验室内部质量保证二、实验室外部质量保证三、质量控制图四、实验室认可。

第四章实验主意评价与数据处理第一节实验主意评价一、评价指标二、实验结果的检验第二节实验数据处理一、分析结果的表示二、实验数据的处理及测定结果的校正。

第五章食品的物理检测法第一节概述一、物理检测的意义二、物理检测的内容和主意。

第二节物理检测的几种主意一、相对密度法二、折光法三、旋光法。

第六章水分及水分活度的测定第一节概述一、水分的存在状态二、测定主意三、水分的测定的意义第二节水分的测定一、干燥法二、蒸馏法三、卡尔-费休法四、其他主意第三节水分活度值的测定一、水分活度值的测定意义二、水分活度的测定主意第七章灰分及几种重要矿物元素含量的测定第一节灰分的测定一、概述二、总灰分的测定三、水溶性灰分四、水不溶性灰分的测定五、酸不溶性灰分的测定。

第二节几种重要矿物元素的测定一、概述二、钙的测定三、铁的测定四、碘的测定五、磷的测定第八章酸度的测定:第一节概述一、酸度的概念二、酸度的测定三、食品中有机酸的种类和分布第二节酸度的测定一、总酸度二、pH的测定三、挥发酸度的测定第三节食品中有机酸的分离与定量一、概述二、有机酸的分离与定量主意简介三、气相色谱法四、高效液相色谱法五、离子交换色谱法六、酮酸的薄层色谱法第九章脂类的测定:第一节概述一、食品中脂类物质和脂肪含量二、脂类物质的测定意义三、脂类的测定第二节脂类的测定主意一、索氏提取法二、酸水解法三、罗紫—哥特里法四、巴布科克法和盖勃法五、其它主意第十章糖类物质的测定第一节概述一、糖类物质的定义和分类二、食品中糖类物质的分布及含量三、食品中糖类物质测定的意义四、食品中糖类物质的测定主意第二节可溶性糖类的测定一、可溶性糖类提取和澄清二、还原糖的测定三、蔗糖的测定四、可溶性糖类的分离与定量第三节淀粉的测定一、酸水解法二、酶水解法三、其他主意四、淀粉其他性质的测定第四节粗纤维的测定一、粗纤维的测定二、不溶性膳食纤维的测定第五节果胶物质的测定一、称量法二、咔唑比色法第十一章蛋白质和氨基酸的测定第一节蛋白质的定性测定一、蛋白质的普通显色反应二、复合蛋白质的显色反应第二节蛋白质的定量测定一、凯氏定氮法二、双缩脲法三、紫外吸收法四、福林-酚比色法五、考马斯亮蓝燃料比色法六、燃料结合法七、水杨酸比色法八、红外光谱法九、BCA法十、比浊法十一、杜马斯法第三节蛋白质的末端测定一、N-末端测定二、蛋白质及多肽C-末端测定及序列分析第四节氨基酸的定性测定一、氨基酸的普通显色反应二、个别氨基酸的显色反应第五节氨基酸的定量测定一、氨基酸的普通定量测定二、个别氨基酸的定量测定第六节氨基酸的分离与测定一、薄层色谱法二、氨基酸自动分析仪法三、气相色谱法四、液相色谱法第十二章维生素的测定第一节脂溶性维生素的测定一、高效液相色谱法测定维生素A、维生素E的含量二、比色法测定维生素A的含量三、胡萝卜素的测定第二节水溶性维生素的测定一、维生素B1的测定二、维生素B2的测定三、维生素B6的测定四、维生素C的测定第十三章食品添加剂的测定第一节概述一、食品添加剂的种类二、食品添加剂的安全使用和管理三、食品添加剂检测主意第二节几种甜味剂的检测一、糖精钠的检测二、其他几种甜味剂的检测第三节几种常用防腐剂的检测一、苯甲酸钠和山梨酸钾的检测二、其他防腐剂的的测定第四节发色剂的测定一、亚硝酸盐的检测二、硝酸盐的检测第五节漂白剂——二氧化硫及亚硫酸盐的测定一、盐酸副玫瑰苯胺比色法二、蒸馏滴定法三、离子液相色谱法第六节食用合成色素的测定一、薄层层析法二、高效液相色谱法第十四章食品中限量元素的测定第一节元素的提取与分离一、螯合萃取原理二、螯合反应与亲水性三、萃取分离的基本原理四、萃取平衡与条件第二节几种重金属离子含量的测定一、原子吸收分光光度法二、溶剂萃取比色法第三节砷、硒、氟的测定一、砷的测定二、硒的测定三、氟的测定第十五章食品中有害物质的检测第一节概论一、有害物质与有毒物质的概念二、食品中有害物质的种类及来源三、食品中有害物质检测的须要性第二节食品中有害物质常用的检测主意一、薄层色谱法二、气相色谱法三、高效液相色谱法四、质谱法五、色谱-质谱联用技术六、酶联免疫吸附剂测定第三节食品中农药残留及其检测一、有机氯的测定二、有机磷的测定三、氨基甲酸酯的检测第四节食品中兽药残留及其检测一、兽药残留的种类与危害二、兽药残留检测举例第五节食品中源于包装材料的有害物质及其检测一、主要的食品包装材料及其有害物质的种类二、食品包装材料中有害物质的检测第六节食品加工过程中形成的有害物质及其检测一、食品加工过程中形成的有害物质及检测主意第七节食品中其他有害物质及其检测一、氯丙醇的检测二、二噁英的检测《食品安全学》部分1 绪论1.1 标准与规矩概述1.2 技术性贸易措施体系1.3 食品标准与规矩的研究内容与学习主意2 标准化概述2.1 标准与标准化的概念2.2 标准的分类体系2.3 标准的制定与实施2.4 标准起草编制的要求与主意3 我国的食品标准体系3.1 我国的食品标准体系与特点3.2 食品的基础标准3.3 食品的产品标准3.4 食品安全卫生标准3.5 食品添加剂和营养强化剂标准3.6 食品包装与标签标准3.7 其他食品相关标准4 食品企业标准体系4.1 食品企业标准制定规范4.2 食品企业标准中指标决定的主意和根据4.3 企业标准编制及修订范例5 我国食品法律规矩体系5.1 我国的食品法律规矩体系概述5.2 食品卫生法与食品安全法立法概述5.3 产品质量法5.4 食品监督管理与食物中毒的预防控制5.5 进出口食品监督管理5.6 保健食品注册管理5.7 农产品质量安全法5.8 食品生产经营的其他法律规矩6 国际食品标准与规矩6.1 国际食品法典委员会(CAC)6.2 国际标准化组织(ISO)6.3 欧盟食品标准与规矩6.4 美国食品标准与规矩6.5 其他国家食品标准与规矩7 食品质量管理体系7.1 危害分析与关键控制点(AHCCP)7.2 食品的良好生产规范(GMP)7.3 卫生标准损伤程序(SSOP)7.4 质量管理体系(ISO)7.5 食品质量安全市场准入制度7.6 危害食品召回制度8 食品产品认证8.1 食品产品认证概述8.2 国家免检产品认证8.3 绿色食品认证8.4 有机食品认证8.5 无公害农产品认证8.6 地理标志产品保护《食品卫生学》部分绪论一食品安全学的概念和任务二食品安全学的历史三食品安全学的主要内容和学科分支食品微生物污染;化学污染及食品中的添加剂;食品安全型的评价;食品企业、食品卫生的监督管理和食品卫生的标准、规矩的规定。

食品质量与安全检测作业指导书第1章引言 (3)1.1 食品质量与安全检测的重要性 (3)1.2 食品质量与安全检测的基本原则 (4)第2章食品样品的采集与预处理 (4)2.1 样品采集 (4)2.1.1 采样原则 (4)2.1.2 采样方法 (4)2.1.3 采样容器及器材 (5)2.2 样品预处理 (5)2.2.1 样品预处理方法 (5)2.2.2 样品预处理注意事项 (5)2.3 样品保存 (5)2.3.1 样品保存条件 (5)2.3.2 样品保存期限 (5)2.3.3 样品保存注意事项 (5)第3章食品微生物检测 (6)3.1 微生物检测基本方法 (6)3.1.1 样品制备 (6)3.1.2 微生物分离与纯化 (6)3.1.3 微生物计数 (6)3.1.4 微生物鉴定 (6)3.2 常见食源性病原体检测 (6)3.2.1 沙门氏菌检测 (6)3.2.2 金黄色葡萄球菌检测 (6)3.2.3 大肠杆菌O157:H7检测 (6)3.2.4 李斯特菌检测 (6)3.3 微生物快速检测技术 (7)3.3.1 免疫学检测技术 (7)3.3.2 分子生物学检测技术 (7)3.3.3 生物传感器检测技术 (7)3.3.4 拉曼光谱检测技术 (7)第四章食品化学污染物检测 (7)4.1 金属污染物检测 (7)4.1.1 检测方法 (7)4.1.2 检测项目 (7)4.1.3 检测步骤 (7)4.2 有机污染物检测 (8)4.2.1 检测方法 (8)4.2.2 检测项目 (8)4.2.3 检测步骤 (8)4.3 农药残留检测 (8)4.3.2 检测项目 (8)4.3.3 检测步骤 (8)第5章食品添加剂检测 (9)5.1 食品添加剂概述 (9)5.2 常见食品添加剂检测 (9)5.2.1 着色剂检测 (9)5.2.2 防腐剂检测 (9)5.2.3 甜味剂检测 (9)5.2.4 酸度调节剂检测 (9)5.3 食品添加剂滥用与控制 (9)第6章食品营养素检测 (10)6.1 常见食品营养素检测 (10)6.1.1 检测范围与方法 (10)6.1.2 检测原理 (10)6.1.3 检测步骤 (10)6.1.4 质量控制与保障 (10)6.2 营养素功能及评价 (10)6.2.1 营养素功能概述 (10)6.2.2 营养素评价方法 (10)6.2.3 营养素缺乏与过量 (11)6.3 营养素检测新技术 (11)6.3.1 高效液相色谱法 (11)6.3.2 液相色谱质谱联用法 (11)6.3.3 原子吸收光谱法 (11)6.3.4 近红外光谱技术 (11)6.3.5 生物传感器技术 (11)6.3.6 免疫学检测技术 (11)第7章食品物理性质检测 (11)7.1 食品物理性质概述 (11)7.2 食品感官评价 (11)7.2.1 感官评价概述 (11)7.2.2 感官评价方法 (12)7.2.3 感官评价要求 (12)7.3 食品质地检测 (12)7.3.1 质地检测概述 (12)7.3.2 质地检测方法 (12)7.3.3 质地检测要求 (13)第8章食品包装材料与容器检测 (13)8.1 食品包装材料概述 (13)8.2 食品包装材料安全性检测 (13)8.2.1 检测目的 (13)8.2.2 检测项目 (13)8.2.3 检测方法 (13)8.3.1 检测目的 (13)8.3.2 检测项目 (14)8.3.3 检测方法 (14)第9章食品安全快速检测技术 (14)9.1 快速检测技术概述 (14)9.2 免疫学检测技术 (14)9.2.1 酶联免疫吸附试验(ELISA) (14)9.2.2 免疫层析技术 (15)9.3 分子生物学检测技术 (15)9.3.1 聚合酶链反应(PCR) (15)9.3.2 实时荧光定量PCR (15)9.3.3 基因芯片技术 (15)第10章食品质量与安全管理体系 (15)10.1 食品质量管理体系 (15)10.1.1 概述 (15)10.1.2 食品质量管理体系的构成 (15)10.1.3 食品质量管理体系的运行 (16)10.1.4 食品质量管理体系的持续改进 (16)10.2 食品安全管理体系 (16)10.2.1 概述 (16)10.2.2 食品安全管理体系的构成 (16)10.2.3 食品安全管理体系的运行 (17)10.2.4 食品安全管理体系的持续改进 (17)10.3 食品质量与安全管理体系认证与监管 (17)10.3.1 认证 (17)10.3.2 监管 (17)10.3.3 认证与监管的协同 (17)第1章引言1.1 食品质量与安全检测的重要性食品安全关系到人民群众的身体健康和生命安全,食品质量直接影响着消费者的满意度与信任度。