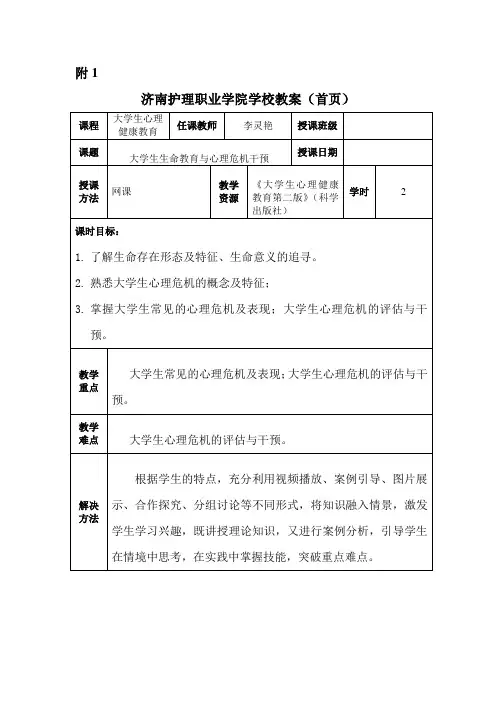

第九讲-大学生生命教育与心理危机干预教学内容

- 格式:pptx

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:91

课程目标:1. 了解大学生常见的心理危机及其成因。

2. 掌握应对心理危机的基本策略和方法。

3. 提高自我保护意识和心理调适能力。

4. 增强人际沟通和团队合作能力。

课时安排:2课时教学对象:大学生教学重点:1. 心理危机的识别与评估。

2. 心理危机的干预策略。

教学难点:1. 结合实际案例,分析心理危机的干预过程。

2. 培养学生自我调适和人际沟通的能力。

教学准备:1. 多媒体课件。

2. 心理危机干预相关案例。

3. 小组讨论材料。

教学过程:第一课时一、导入(10分钟)1. 提问:什么是心理危机?大学生常见的心理危机有哪些?2. 学生自由发言,教师总结。

二、讲授新课(30分钟)1. 心理危机的定义与特点- 定义:心理危机是指个体在面临压力、挑战或困境时,心理状态失衡,难以应对的心理状态。

- 特点:突发性、紧迫性、情绪性、认知性、行为性。

2. 大学生常见的心理危机- 学习压力:考试焦虑、学习疲劳、厌学情绪等。

- 人际关系:孤独感、社交恐惧、人际关系紧张等。

- 情感问题:失恋、家庭矛盾、心理创伤等。

- 就业压力:就业焦虑、职业规划迷茫等。

3. 心理危机的干预策略- 自我调适:情绪管理、压力管理、时间管理、人际沟通等。

- 心理咨询:寻求专业心理咨询师的帮助。

- 社会支持:家庭、朋友、同学、老师等。

三、案例分析(20分钟)1. 案例一:某大学生因学业压力过大,出现失眠、焦虑等症状。

2. 分析:该案例属于学习压力引起的心理危机,干预策略包括:- 自我调适:调整作息时间,合理安排学习计划。

- 心理咨询:寻求心理咨询师的帮助,学习应对压力的方法。

- 社会支持:与同学、朋友分享自己的困扰,寻求他们的理解和支持。

四、课堂小结(10分钟)1. 回顾本节课的主要内容。

2. 强调心理危机的识别与干预的重要性。

第二课时一、复习导入(10分钟)1. 回顾上一节课的主要内容。

2. 学生提问,教师解答。

二、小组讨论(30分钟)1. 分组讨论:如何帮助身边遇到心理危机的朋友?2. 小组代表发言,教师点评。

《学生心理危机干预》主题班会教案一、设计意图:本次主题班会旨在通过学生心理危机干预的教育,帮助学生了解心理危机的概念,掌握心理危机干预的基本原则和方法,提高学生的心理健康意识和应对能力,培养学生的互助与支持意识,以促进学生的全面发展和健康成长。

二、教学目标:1. 知识目标:了解心理危机的定义和常见类型,掌握心理危机干预的基本原则和方法。

2. 技能目标:培养学生观察、倾听、沟通和支持他人的能力。

3. 情感目标:提高学生对自身心理健康的重视,培养学生关心他人、关爱他人的情感。

三、教学重难点:1. 重点:心理危机的定义和常见类型,心理危机干预的基本原则和方法。

2. 难点:培养学生的观察、倾听、沟通和支持他人的能力。

四、学情分析:学生处于青春期,心理压力较大,容易出现各种心理问题。

他们普遍关注自身的学业成绩、人际关系和未来发展等方面的问题。

在班级中,可能会出现情绪低落、逃学、自闭等心理危机表现。

因此,有必要进行心理危机干预的教育,提高学生的心理健康素养。

五、教学方法:1. 情景模拟法:通过模拟心理危机情景,引导学生思考应对方法。

2. 讨论交流法:组织学生进行小组或全班讨论,分享个人心理危机经历和解决办法。

3. 角色扮演法:安排学生分角色进行心理危机干预的实际操作,提高实践能力。

六、教学过程:1. 导入:通过引入一个心理危机的真实案例,激发学生的兴趣和思考,引出本次主题班会的目的。

导入部分的目标是吸引学生的注意力,并让他们认识到心理危机的存在和重要性。

可以用一个真实案例来说明,例如:"在我们的学校中,有一位同学因为学习压力过大而陷入了心理困境。

他的成绩一直很好,但近期他变得沉默寡言,情绪低落,甚至出现了自我贬低的言辞。

这是一个真实的案例,我们应该关注并帮助他走出困境。

今天我们将学习关于心理危机和干预的知识,以便在类似的情况下可以提供支持和帮助。

"2. 知识讲授:a. 介绍心理危机的定义和常见类型,如学业压力、人际关系问题、家庭变故等,通过案例分析加深学生的理解。

授课课题专题十二:大学生生命教育与心理危机应对教学目标和要求1、让学生明白生命的意义,珍惜生命.2、大学生学会识别并积极干预心理危机,保持心理健康.教学重点和难点重点:大学生生命教育与心理危机应对. 难点:大学生心理危机应对.教学方法讲授法、案例教学法、互动练习教学手段多媒体教学授课时间第16 周课时累计26教学过程教学步骤及教学内容时间分配教学过程设计及内容:引入新课:第一节生命的内涵及本质一、生命的内涵1、生命的概念:生命现象的复杂和丰富,让它成为各个学科和人们共同关注的对象。

从各个学科领域立体的了解生命的内涵。

2、生命的特点非逆转性:从生命周期开始时,人的生、老、病、死是任何生命个体都摆脱不了的自然客观规律,不可逆转;非再生性:生命,对于任何人来说都只有一次;非置换性:生命为个体所私有,不能相互交换,彼此不可替代;非创造性:生命是孕育而成的,不是某种力量所创造。

二、生命的本质1、生命的第一维是“实体性生命”——生命的物质性2、人类生命的第二维,可称为“关系性生命”——人文性血缘性亲缘生命、人际性社会生命、超越性精神生命3、人类生命的“二维四重性”相互融为一体三、生命与死亡1、死亡的定义死,是生命的否定状态,意味着无生命。

对于任何人而言,有生命或者无生命只能二者居其一状态。

现代医学的死亡标准是脑死亡。

2、以死观生由于生命存在着死的必然性,因此,唯有了解死亡的过程,生命才能彰显其可贵。

导入并讨论,5分钟。

学生互动结合资料讲授演示,10分钟。

教学步骤及教学内容时间分配第二节大学生生命教育加强大学生生命教育必须明确生命与生命教育的概念,了解生命教育的内容与大学生生命教育的特点,引导大学生对生命意义进行多维度思考,使他们敬畏生命、尊重生命、珍惜生命,并以积极主动的态度担当生命、提升生命的价值。

一、生命教育的概念及内容1、生命教育的概念2、生命教育的内容了解生命:了解生命的来源、组成、特点、规律、价值和真谛。

教学目标:1. 让学生了解生命危机的概念和危害;2. 培养学生识别和应对生命危机的能力;3. 提高学生心理素质,增强心理承受能力;4. 培养学生关爱他人、关爱生命的意识。

教学重点:1. 生命危机的概念和危害;2. 生命危机的识别和应对方法;3. 心理素质的培养。

教学难点:1. 生命危机的识别和应对方法;2. 心理素质的培养。

教学过程:一、导入1. 提问:什么是生命危机?生命危机有哪些危害?2. 学生分享对生命危机的理解和认识。

二、生命危机的概念和危害1. 介绍生命危机的概念:生命危机是指个体在面临重大生活事件时,心理承受能力超出正常范围,导致心理、生理和行为上出现一系列不良反应的状态。

2. 分析生命危机的危害:a. 对个体的危害:影响身心健康,降低生活质量,甚至导致自杀等极端行为;b. 对家庭和社会的危害:破坏家庭和谐,增加社会负担。

三、生命危机的识别和应对方法1. 生命危机的识别:a. 观察个体情绪:如抑郁、焦虑、愤怒等;b. 注意个体行为:如睡眠障碍、食欲不振、过度劳累等;c. 关注个体社交:如人际关系紧张、社交回避等。

2. 生命危机的应对方法:a. 沟通:主动与个体沟通,了解其心理状态,给予关心和支持;b. 引导:引导个体寻求专业帮助,如心理咨询、心理治疗等;c. 自我调节:培养良好的生活习惯,提高心理素质。

四、心理素质的培养1. 培养乐观心态:鼓励学生面对困难时保持积极向上的态度;2. 提高心理承受能力:通过心理训练、心理辅导等方式,提高学生应对压力的能力;3. 培养关爱他人的意识:鼓励学生关注身边的人,关心他人的生活,传递正能量。

五、总结与反思1. 总结本节课的主要内容,强调生命危机的识别和应对方法;2. 学生分享自己的收获和感悟;3. 教师总结本节课的教学效果,对学生的表现给予肯定。

教学评价:1. 学生对生命危机的认识程度;2. 学生识别和应对生命危机的能力;3. 学生心理素质的提高情况。