生存竞争——达尔文进化论的精髓(西师版一年级下册)

- 格式:docx

- 大小:18.42 KB

- 文档页数:5

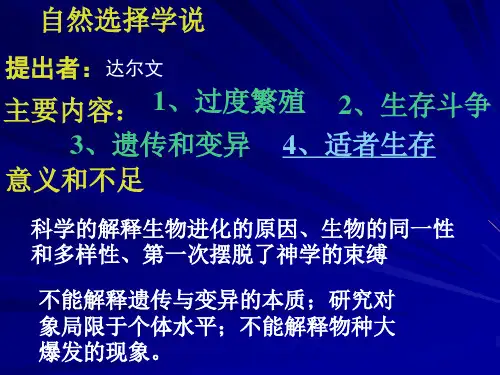

自然选择学说的主要内容自然选择学说(Darwinian Natural Selection),源于达尔文于1859 年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》(On the Origin of Species),其主要内容:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存(survival of the fittest)。

1自然选择学说达尔文的自然选择学说(Darwinian Natural Selection),源于达尔文于1859 年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》(On the Origin of Species),其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存(survival of the fittest)。

自然选择被认为是生物进化过程中的一个关键机制。

自然选择学说则被认为是现代生物学中最重要的里程碑之一,亦与能量守恒和转换定律、细胞学说等一道被革命导师恩格斯誉为十九世纪自然科学三大发现之一。

目录概述学说核心详细内容理论发展2概述名称:自然选择学说英文:the theory of natural selection提出人:达尔文起源:1859年《物种起源》原理简介概念:再生产斗争中,通过激烈的斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程。

意义:生物通过遗传、变异、自然选择而不断进化。

3学说核心自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”源于达尔文于1859 年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》(On the Origin of Species).4详细内容繁殖过剩繁殖过剩是达尔文的自然选择理论的基本条件。

达尔文的理论认为,地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,且都有依照几何比率增长的倾向。

达尔文指出,象是一种繁殖很慢的动物,但是如果每一头雌象一生(30~90岁)产仔6头,每头活到100岁,而且都能够进行繁殖的话,那么到750年以后,一对象的后代就可达到1 900万头。

达尔文的进化论主要观点:物竞天择,适者生存主要内容: (一)、一般进化论:物种是可变的,现有的物种是从别的物种变来的,一个物种可以变成新的物种。

(二)、共同祖先学说:所有的生物都来自共同的祖先。

(三)、自然选择学说:自然选择是进化的主要机制。

(四)、渐变论:生物进化的步调是渐变式的,是一个在自然选择作用下累积微小的优势变异的逐渐改进的过程,而不是跃变式的。

主要影响:对世界的影响:第一次对整个生物界的发生、发展,作出了唯物的、规律性的解释,推翻了特创论等唯心主义形而上学在生物学中的统治地位,使生物学发生了一个革命变革;使人类对自我的认识有了一个质的了解,使人类对其他反封建神学的科学理论有了心理的接受能力,从而使世界得到发展。

对中国的影响:使中国的一些先进人士对西方的知识理解更加全面,客观,对革。

命的理解更加具体,从而革命成功。

积极意义:从社会生活的角度以及普通人的角度来感觉,进化论无处不在。

特别是在市场经济条件下,企业如地上的蔬菜,今天长出一批,明天又倒下一批;这儿倒下一批,那儿长出一批。

一切随时间地点条件变化,一切随人的能力道德风格变化。

一个小菜铺,一个小饭馆,有的能干数十年,越来越红火,有的坚持不了几天就黄了,原因都是一样,适应或是不适应,进化或是停顿。

适应,就是保持质量、服务并进化中进步;不适应,就是见利不见人。

适者生存,不适者淘汰,用我们自己的话就是与时俱进,就是老祖宗的“苟日新,日日新”。

社会进步发展的脚步,就是进化的脚步。

无论是渐进还是突变,无论是曲折还是直线,都在前进发展中显现。

我们的思想认识是这样,我们的行动也是这样。

一些过去不理解的东西,一些过去嗤之以鼻的东西,为了某种适应,也可能成为现在积极的实践。

有些形式主义大家都反对但又都不得不做,有些假话大家都不愿意说但又不得不说的情形,不是正在说明,社会生态在进化中出现了某种变异么?异化与突变,是进化方向上的情形。

尽管异化突变有时候会给进化历史带来某种挫折,但它们又是从另一方面推动进化进程的动力。

丛林法则名词解释(二)丛林法则名词解释1. 丛林法则•定义:丛林法则,又称为“弱肉强食”或“适者生存”,是指在自然界中,各种生物相互竞争、争夺资源,以求生存和繁衍后代的现象和规律。

2. 生存竞争•定义:生存竞争是丛林法则的核心概念,指的是生物种群中个体之间为了争夺生存所需的资源(如食物、栖息地、配偶等)而进行的竞争行为。

3. 适应性•定义:适应性是指生物个体或物种对环境的适应能力,即根据环境的变化调整个体结构、行为或生理机能来适应新环境的能力。

4. 捕食者与被捕食者•定义:捕食者与被捕食者是丛林法则中重要的角色,捕食者指的是以其他生物为食的动物,而被捕食者是指为其他动物所捕食的动物。

•例子:在非洲的草原上,狮子是一种典型的捕食者,它们以羚羊、斑马等为食物,而这些猎物则是被捕食者。

5. 利他主义•定义:利他主义是指个体或物种为了整个群体或物种的利益而付出自己的利益的行为。

在丛林法则中,利他主义是一种合作与互助的策略,有助于增加整个群体的生存和繁衍成功的几率。

•例子:蜜蜂的群体中,工蜂会为了整个蜂群的利益而毫不犹豫地牺牲自己,保护蜂巢免受外来入侵的损害。

6. 物种多样性•定义:物种多样性是指一个生态系统中所包括的不同物种的数量和种类的丰富度。

在丛林法则中,物种多样性与生态系统的稳定性和抗逆能力密切相关。

•例子:热带雨林是地球上物种多样性最为丰富的生态系统之一,这里生活着大量的植物、昆虫、鸟类、哺乳动物等,构成了一个复杂而庞大的生物网络。

7. 繁衍后代•定义:繁衍后代是生物为了种群的延续而进行的繁殖行为,以产生新的个体。

在丛林法则中,繁衍后代是生物生存竞争的重要目标。

•例子:鱼类通过产卵和受精的方式繁衍后代,为了确保自己的基因传递下去,它们会选择适合的繁殖环境,并保护自己的鱼卵,以增加幼鱼的存活率。

以上是对丛林法则中相关名词的解释和举例说明。

丛林法则揭示了生物界的竞争和适应的规律,对于我们理解自然界的生态系统和生物进化具有重要意义。

达尔文的三大定律达尔文的三大定律是指达尔文在进化论中提出的物种演化的三个基本原则。

这三大定律是:物种的变异性、物种的适应性和物种的竞争性。

物种的变异性是指在自然界中,同一个物种的个体之间会存在一定的差异。

这些差异可能是由基因突变、基因重组等原因引起的。

这种差异使得个体之间在形态、生理、行为等方面存在差异,从而增加了物种的适应性和生存能力。

物种的适应性是指物种在适应环境的过程中,会通过自然选择和适应性进化来提高自身的适应能力。

适应性进化是指物种在长期的进化过程中,通过适应环境的选择,逐渐形成适应环境的特征和能力。

这种进化过程是由物种的个体之间的变异和自然选择相互作用而产生的。

物种的竞争性是指物种在资源有限的情况下,个体之间会进行资源的竞争,以求生存和繁殖的机会。

这种竞争性是由个体之间的差异和环境的选择所决定的。

在竞争中,适应性较弱的个体往往被淘汰,适应性较强的个体则能够生存下来并繁殖后代,从而进一步提高物种的适应性和竞争力。

通过达尔文的三大定律,我们可以看出物种的演化过程是一个不断适应和竞争的过程。

在这个过程中,个体之间的变异和自然选择起着至关重要的作用。

变异性使得个体之间存在差异,为进化提供了基础;适应性使得物种能够适应环境的选择,提高生存能力;竞争性则是进化的驱动力,使得适应性较弱的个体被淘汰,适应性较强的个体得以生存和繁殖。

达尔文的三大定律为我们解释了物种演化的基本原则。

只有通过物种的变异性、适应性和竞争性的相互作用,物种才能不断适应和进化,从而形成多样性丰富的生物界。

这些定律不仅有助于我们理解生物的起源和演化,也对我们认识自然界的生物多样性和生态系统的稳定性具有重要意义。

达尔文进化论全集摘要:一、达尔文进化论简介1.达尔文进化论的起源2.进化论的主要观点3.进化论的影响和意义二、达尔文进化论的主要内容1.物种起源与自然选择2.生存竞争与适者生存3.生物进化的渐进性与阶段性三、达尔文进化论的发展与挑战1.现代生物进化理论的发展2.进化论在生物学领域的应用3.进化论所面临的挑战与争议四、达尔文进化论在我国的研究与应用1.我国对达尔文进化论的接受与传播2.进化论在我国生物学研究中的应用3.进化论对我国科学技术发展的影响正文:达尔文进化论全集达尔文进化论,是英国生物学家查尔斯·罗伯特·达尔文(Charles RobertDarwin)所提出的关于生物进化的一种理论。

它以自然选择为核心,阐述了物种起源、生存竞争、适者生存等生物进化过程中的关键要素,对生物学、社会学、心理学等领域产生了深远影响。

一、达尔文进化论简介1.达尔文进化论的起源达尔文进化论起源于19 世纪中叶,当时达尔文通过对南美洲加拉帕戈斯群岛的实地考察,发现了生物物种的多样性与适应性。

在此基础上,达尔文提出了以自然选择为核心的生物进化理论。

2.进化论的主要观点达尔文进化论的主要观点包括:物种起源与自然选择、生存竞争与适者生存、生物进化的渐进性与阶段性。

其中,自然选择是生物进化的核心机制,通过生存竞争,适者生存、不适者淘汰,使生物种群不断进化。

3.进化论的影响和意义达尔文进化论的提出,不仅彻底改变了人们对生物世界的认识,还为生物学、社会学、心理学等领域的研究提供了全新的视角和方法。

同时,进化论对宗教、哲学等人文社会科学领域产生了深远影响。

二、达尔文进化论的主要内容1.物种起源与自然选择达尔文认为,生物种群中的个体之间存在巨大的差异,这些差异可以通过自然选择和适者生存传递给后代。

经过长时间的累积,这些差异导致了新物种的形成。

2.生存竞争与适者生存生物种群中的个体之间存在生存竞争,只有那些适应环境、具有优势的个体才能生存下来,并将这些优势遗传给后代。

达尔文进化论的深度解读在探索生命奥秘的漫长旅程中,达尔文的进化论无疑是一座具有划时代意义的里程碑。

它不仅改变了我们对生物世界的理解,还对人类的思想和社会产生了深远的影响。

达尔文进化论的核心观点是自然选择。

简单来说,就是在生物的繁衍过程中,存在着变异。

这些变异有的对生物的生存和繁殖有利,有的则不利。

在自然环境的作用下,具有有利变异的个体更有可能生存下来并繁殖后代,将这些有利的特征传递下去;而具有不利变异的个体则更容易被淘汰。

为了更好地理解自然选择,让我们以长颈鹿为例。

在长颈鹿的群体中,个体之间存在着脖子长度的差异。

当食物资源变得稀缺,低矮处的树叶被吃光时,那些脖子较长的长颈鹿能够吃到高处的树叶,从而获得更多的生存机会和繁殖机会。

经过一代又一代的繁衍,长脖子这一有利特征逐渐在群体中占据主导地位,长颈鹿的脖子也就变得越来越长。

自然选择的力量是无比强大的,它在漫长的时间尺度上发挥着作用。

生物的进化并非一蹴而就,而是一个极其缓慢的过程。

以人类的寿命来衡量,很难直接观察到明显的变化,但通过对化石记录的研究以及对现存生物的比较解剖学分析,我们可以找到大量的证据支持进化论。

化石是生物进化的重要证据之一。

通过对不同地层中化石的研究,我们可以看到生物形态的逐渐演变。

比如,从古老的鱼类化石到两栖动物、爬行动物,再到哺乳动物的化石,清晰地展示了生物从水生到陆生的进化历程。

除了化石证据,比较解剖学也为进化论提供了有力的支持。

不同物种之间存在着相似的结构,比如人类的手臂、猫的前肢、鲸的鳍,虽然它们的功能和外形有所不同,但在骨骼结构上却有着相似之处。

这些相似性被称为同源器官,它们表明了不同物种有着共同的祖先。

然而,达尔文的进化论也面临着一些挑战和质疑。

例如,一些人认为进化的过程过于缓慢,难以解释一些快速出现的新物种。

还有人对自然选择的作用范围提出疑问,认为某些复杂的生物结构很难通过逐步的变异和选择形成。

对于这些质疑,现代生物学的发展为达尔文的理论提供了进一步的补充和完善。

达尔文的丛林法则达尔文的丛林法则是指在自然界中生物之间的生存竞争规则。

该法则由英国科学家查尔斯·达尔文在其著作《物种起源》中提出,并成为现代生物学和进化论的基石之一、该法则阐述了自然选择机制对生物形态、行为和生存能力的塑造,强调了适者生存和物竞天择的原则。

达尔文的丛林法则强调了物种之间的竞争和适应性进化。

在一个生态系统中,资源总量是有限的,而物种的数量往往是过多的。

为了争夺有限的资源,生物之间进行激烈的竞争。

这种竞争可以是个体与个体之间的竞争,也可以是物种与物种之间的竞争。

根据达尔文的丛林法则,那些具有更好适应环境的个体将更有可能生存下来,并能够繁殖后代。

这些适应性较强的个体将把其有利的基因传递给下一代,进而逐渐影响整个种群的遗传特征。

经过多代的演化,种群中将会出现适应环境的个体优势。

这就是所谓的适者生存。

适者生存的一个重要原因是自然选择。

自然选择是指适应环境的个体更有可能生存,繁殖后代并把适应性基因传递给下一代的过程。

个体之间的竞争导致了适应性的变异,然后通过繁殖后代将适应性基因传递给后代。

如此往复,种群逐渐适应环境。

在适者生存的过程中,物种的特征和行为也在不断变化。

那些能够更好适应环境的特征和行为将得到保留并逐渐支配整个种群。

这就是物竞天择的原理。

只有那些最适应环境的生物才能在竞争中生存下来,并在繁殖后代中获得优势地位。

对于人类来说,达尔文的丛林法则也有着重要的意义。

尽管人类已经脱离了自然环境的限制,但我们仍然面临着许多竞争和选择的挑战。

在社会中,只有那些能够适应变化和竞争的个体才能获得成功。

这就是所谓的社会达尔文主义。

在现代社会,许多方面都受到达尔文的丛林法则的影响。

例如,商业领域中的竞争和市场选择机制,社会流动和社会等级的形成都与丛林法则有关。

此外,个人的生存能力和竞争优势也在很大程度上决定了个体的生活质量和幸福感。

总之,达尔文的丛林法则是一个强调适者生存和物竞天择的进化理论。

达尔文的丛林法则1. 引言达尔文的丛林法则是指自然界中各种生物为了适应环境而发展出的不同特征和行为。

这些特征和行为通过进化的过程逐渐形成,使得生物能够更好地生存和繁衍。

本文将从不同角度探讨达尔文的丛林法则,包括适应性进化、竞争与合作、物种多样性以及人类对自然界的影响等方面。

2. 适应性进化适应性进化是达尔文的丛林法则中最核心的概念之一。

在自然界中,生物种群会面临各种各样的环境压力,如气候变化、食物供应不足等。

那些具有更好适应能力的个体往往能够更好地生存下来并繁衍后代。

适应性进化通过选择机制来推动物种向着更好适应环境的方向演化。

根据达尔文提出的自然选择理论,那些具有有利特征和行为的个体将在竞争中获得更多资源和繁殖机会,从而将这些有利特征和行为传递给下一代。

随着时间的推移,物种的特征和行为会逐渐发生变化,以适应不断变化的环境。

3. 竞争与合作在丛林中,生物之间存在着激烈的竞争关系。

资源有限,而生物种群数量庞大,每个个体都需要争夺食物、栖息地和配偶等资源。

竞争是达尔文的丛林法则中另一个重要概念。

竞争促使个体不断改进自己的特征和行为,以获得更多资源。

那些具有更强竞争能力的个体将能够在竞争中胜出,并将其优势基因传递给下一代。

这种竞争驱动了物种的进化。

然而,在丛林中也存在着合作关系。

有些物种通过合作能够获得更多资源或提高生存率。

例如,狮子群体狩猎时会分工合作,共同捕获猎物;蚂蚁通过集体行动建造巢穴和寻找食物等。

竞争与合作共同推动了达尔文的丛林法则中生物的进化。

适应环境的能力和与其他物种的关系对于生物的生存和繁衍至关重要。

4. 物种多样性达尔文的丛林法则中,物种多样性是一个重要的现象。

自然界中存在着无数不同的物种,每个物种都具有独特的特征和行为。

这种多样性使得整个生态系统更加稳定和强大。

物种多样性有助于提高生态系统对环境变化的抵抗力。

当环境发生变化时,某些物种可能会灭绝,但其他物种可能会适应新环境并继续存活下去。

达朗贝尔原理名词解释

达朗贝尔原理(Darwin's Principle)是英国著名的生物学家达尔文(Charles Darwin)提出的一种进化论原理,其主要内容是:物竞天择,适者生存的竞争性进化原理。

物竞天择:指的是竞争性进化中,有竞争性优势的物种有更好的存活率,在很多环境中可以更容易适应,更有可能保持并延续优势。

适者生存:是指从竞争中脱颖而出并能存活下来的物种,所有的物种都是在不断朝着进化好的方向发展,能够获得优势并在某个环境中适应性更强的物种可以在竞争性环境中存活下来。

竞争性进化:竞争性进化是指环境对不同物种的要求在变化,而物种在竞争环境中根据其优势特征,寻求新的环境能够存活下来。

竞争性进化是物种演化的重要部分,在不断变化的环境中会更容易保持优势特征,从而使得竞争性进化得以延续。

- 1 -。

进化生物学09207057 王存1.地球上生物的形成过程及演变至今的过程:1).首先形成了化学进化和生命起源的条件:液态水,大气中含有C、N化合物,具固结的,相对稳定的星体表层硬壳2).通过化学进化产生出能够利用无限能源——太阳能和水资源的光合生物(自养生物)化能嗜热细菌,光合作用原核生物(蓝藻、光合细菌)3).最早出现的光合自养生物,将大气中的CO2转移到岩石圈中,大规模地建造碳酸盐叠层石,同时释放自由O2,从而改造大气圈,使CO2下降,O2上升(积累)4.大约到20亿年前,O2的逐渐积累,全球大气圈开始氧化,氧气积累的同时,大气圈外层的臭氧层也形成了,紫外辐射强度逐渐减弱,滨海有光层开始有生物生存。

生物进入水圈的表层和滨海,真核生物出现了(18亿年前)。

5.大约6-7亿年前:大气圈含氧量显著上升,CO2含量大大降低;平均气温下降,出现冰期气候,海平面下降;大面积浅海滩出现,造成多样的小生境;多种多样的动、植物,单细胞生物占据多样化的生境。

6.从海洋到陆地 4亿年前:微管植物出现,陆地生态系统建立,地球表面各主要部分被生物所覆盖,生物圈形成。

生命史的三个阶段:前生命的化学进化阶段(短)生物学进化阶段(最长)1).太古宙 38亿-25亿年前2).元古宙25—6亿前3).显生宙 6亿——今近几千年来,生物圈进化愈受人类活动的干扰和控制.人类文化进化逐渐成为决定地球和地球生命命运的因素。

2.灭绝:指地球上曾经出现过的物种,现在已经不再存在。

目前已经灭绝的生物种群可能占生物总种群数达百分之九十九!在演化上,灭绝、生存,几乎同等重要。

如果地球上的每一样生物都不会灭绝,那这个世界必定非常混乱。

真的很难想象地球上曾有的物种,有百分之九十九消失了,幸好物种会灭绝,生存才有了空间。

地球上自从35亿年前出现生命以来,已有5亿种生物生存过,如今绝大多数早已消逝。

物种灭绝作为地球上生命进化史的一种自然现象,本是正常事件,如2.5亿年前的三叶虫、6500万年前的恐龙均已灰飞烟灭。

达尔文进化论的名句1.适者生存。

2.种族进化是相互竞争和相互合作的结果。

3.物种的起源必须根据普遍原理,而不是特殊神迹。

4.生物演化是一个缓慢而持续的过程。

5.变异和自然选择是进化的驱动力。

6.进化是逐步的、渐进的过程。

7.生物的繁殖会导致变异,进而引发进化。

8.个体之间的差异对进化至关重要。

9.进化是一种无目的性的过程。

10.物种的多样性是进化的结果。

11.生物适应环境的能力决定了它们的存活与繁殖。

12.进化是基于基因的遗传变异。

13.物种的共同祖先决定了它们的相似性。

14.进化是对环境的适应。

15.物种和环境之间的互动推动了进化。

16.进化是一种持续不断的变化。

17.物种的变异和改变来源于基因的突变。

18.进化是一种长期而有持续性的过程。

19.物种的适应能力决定了它们的存活和繁衍。

20.进化是生命的基本原则之一。

21.适者生存。

22.自然选择是创造和保存一种生物类型的主要力量。

23.变异是进化的基础。

24.进化是一个缓慢而渐进的过程。

25.物种之间存在共同的祖先。

26.环境对物种的适应起着关键作用。

27.生物的多样性是进化的结果。

28.进化是生物界的普遍规律。

29.进化是生物种群的共同历史。

30.进化是适应环境的结果。

31.生物在进化中逐渐适应环境。

32.进化是一种无导向性的过程。

33.物种之间存在竞争和合作关系。

34.进化不会停止,它是持续发生的。

35.进化是生物之间的连续。

36.进化是一种自然的机制。

37.进化是基于遗传变异和选择。

38.进化是生物繁衍的结果。

39.进化揭示了生命的起源和发展。

40.进化是生物适应不断变化的环境的方式。

41.在进化过程中,只有强者才能生存。

42.进化并不是一帆风顺的旅程,而是一个充满挑战和竞争的过程。

43.进化让我们明白,适应环境是生存的关键。

44.生物在进化中会不断完善自己的适应能力。

45.进化是一场没有终点的旅程,因为环境也在不断变化。

46.进化不是速度的竞赛,而是适应能力的竞争。

生存竞争达尔文进化论的精髓达尔文是19世纪的一位研究生命史的博物学家,他提出的以生存竞争、适者生存为精髓的进化论对学术界甚至整个人类的思想都产生了庞大的阻碍。

只要略微研究一下地球上的生命史,你就不难发觉一个矛盾的现象:地球上尽管曾经生存过数达百万计的生物物种,然而在历史上参加生活过的大多数物种几乎都灭绝了。

在最近5亿年以来的历史长河中,尽管某一时代的物种总数变化不大,然而物种的平均寿命却是短暂的,就像人类历史中个人的生命十分短暂一样。

现在依旧生活着的生物物种,大约只占地球上曾经存在过的所有生物物种的百分之一。

从那个差不多事实动身,任何一种生物进化的理论都必须说明两个截然相对的现象,一个是物种的新生,另一个确实是物种的绝灭。

对达尔文来说,生物绝灭的机制与生命产生的机制均受同样的因素制约。

每一种生物个体都在某些方面区别于其它生物,而其独一无二的特点是能够遗传的。

在那个由许多的生物个体组成的大千世界里,自然界进行着别有创意的选择,只有那些其具备着某种机能的特点最能适应其生活方式的物种,才能够幸存下来并不断地繁育,将优秀的品质遗传给后代。

而那些不适应者只能灭亡,其弱点也就因此从种群中消逝。

当某种变化中的种群因为某种缘故与主体演化趋势隔离而不能再发生杂交时,就会变成一个完全不同的新物种。

以后,当如此的亲缘关系相近的物种相遇时,其中的一种将在生存竞争中获胜,失败者则被无情地剔除。

达尔文是如此说明他的适者生存的自然规律的:“我想,生物界将不可幸免地遵循这一规律:在时刻的长河中,新的物种通过自然选择应运而生;而另一些物种则日趋减少,乃至绝灭。

起源相近的生命形式,同一种群的各种变体,同一属或相关属的物种,都具有近乎相同的结构、素养和习性,通常会陷入最猛烈的竞争之中。

结果,造成每一个变种在演化进程中势必对最接近的族群施加最大的压力,但求置之于死地。

”生活在今天的人都专门熟悉恐龙和其它的古生物,然而生物绝灭事件也许就不是每个人都听说过,而在达尔文时代就更不用说了。

达尔文的自然选择学说达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

过度繁殖达尔文发现,地球上的各种生物普遍具有很强的繁殖能力,都有依照几何比率增长的倾向。

达尔文指出,象是一种繁殖很慢的动物,但是如果每一头雌象一生(30~90岁)产仔6头,每头活到100岁,而且都能进行繁殖的话,那么到750年以后,一对象的后代就可达到1 900万头。

因此,按照理论上的计算,就是繁殖不是很快的动、植物,也会在不太长的时期内产生大量的后代而占满整个地球。

但事实上,几万年来,象的数量也从没有增加到那样多,自然界里很多生物的繁殖能力都远远超过了象的繁殖能力,但各种生物的数量在一定的时期内都保持相对的稳定状态,这是为什么呢?达尔文因此想到了生存斗争。

生存斗争生物的繁殖能力是如此强大,但事实上,每种生物的后代能够生存下来的却很少。

这是什么原因呢?达尔文认为,这主要是繁殖过度引起的生存斗争的缘故。

任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。

生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。

由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来。

但在生存斗争中,什么样的个体能够获胜并生存下去呢?达尔文用遗传和变异来进行解释。

遗传和变异达尔文认为一切生物都具有产生变异的特性。

引起变异的根本原因是环境条件的改变。

在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传。

但哪些变异可以遗传呢?达尔文用适者生存来进行解释。

适者生存达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。

反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。

这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。

生存竞争——达尔文进化论的精髓(西师

版一年级下册)

达尔文是19世纪的一位研究生命史的博物学家,他提出的

以生存竞争、适者生存为精髓的进化论对学术界甚至整个人

类的思想都产生了巨大的影响。

只要稍微研究一下地球上的生命史,你就不难发现一个

矛盾的现象:地球上虽然曾经生存过数达百万计的生物物种,但是在历史上参加生活过的大多数物种几乎都灭绝了。

在最

近5亿年以来的历史长河中,虽然某一时代的物种总数变化

不大,但是物种的平均寿命却是短暂的,就像人类历史中个

人的生命十分短暂一样。

现在依然生活着的生物物种,大约

只占地球上曾经存在过的所有生物物种的百分之一。

从这个基本事实出发,任何一种生物进化的理论都必须

解释两个截然相对的现象,一个是物种的新生,另一个就是

物种的绝灭。

对达尔文来说,生物绝灭的机制与生命产生的机制均受

同样的因素制约。

每一种生物个体都在某些方面区别于其它

生物,而其独一无二的特征是可以遗传的。

在这个由无数的

生物个体组成的大千世界里,自然界进行着别有创意的选择,只有那些其具备着某种机能的特征最能适应其生活方式的物种,才能够幸存下来并不断地繁衍,将优秀的品质遗传给后代。

而那些不适应者只能灭亡,其弱点也就因此从种群中消

失。

当某种变化中的种群因为某种原因与主体演化趋势隔离

而不能再发生杂交时,就会变成一个完全不同的新物种。

以后,当这样的亲缘关系相近的物种相遇时,其中的一种将在

生存竞争中获胜,失败者则被无情地淘汰。

达尔文是这样解释他的适者生存的自然规律的:“我想,生物界将不可避免地遵循这一规律:在时间的长河中,新的

物种通过自然选择应运而生;而另一些物种则日趋减少,乃

至绝灭。

起源相近的生命形式,同一种群的各种变体,同一

属或相关属的物种,都具有近乎相同的结构、素质和习性,

通常会陷入最激烈的竞争之中。

结果,造成每一个变种在演

化进程中势必对最接近的族群施加最大的压力,但求置之于

死地。

”

生活在今天的人都很熟悉恐龙和其它的古生物,但是生

物绝灭事件也许就不是每个人都听说过,而在达尔文时代就

更不用说了。

实际上,早在远古时期人类就知道化石,尤其

是介壳化石。

这些化石生物虽然与现代物种迥然不同,但是

它们也可能仅仅代表了生物从一个种属向另一个种属演化过

程中出现的一种早期形态。

因此,把一种早期生命形态的消

失称为绝灭也许并不恰当。

但是,种属灭亡确实是经常发生的,恐龙绝灭就是这样的例子。

按照达尔文的意见,这些在6500万年前统治了地球达1亿多年的神秘动物之所以绝灭,是因为它们失去了生存竞争

的能力。

动物生存竞争的竞技场就是自然界,达尔文把它比

喻成一个“由成万个楔子紧密排列成的弹性面,受着连续不

断的敲击。

有时敲到这个,有时敲到那个”。

每一个楔子就

像一个生物物种或变种,而每一次敲击就是自然选择的驱动力。

由于每一个楔子可以往里挤的空间是有限的,所以要打

进去一个就非得挤出去一个不可。

第二次世界大战期间,中

立国瑞士的边界上难民云集,人满为患,瑞士当局封闭边界

的借口就是“船已满载”。

按照达尔文的观点来看,生物界

的生存竞争与这种状况也十分相似。

达尔文的种数空间有限论,源于马尔萨斯的人口增长空间有

限论。

达尔文在他的自传里写道:“1838年10月,正是我

开始进行有系统的研究后的第15个月,我偶然读到了马尔

萨斯的《人口论》。

当时,我的脑海里已经孕育了生存斗争

的思想。

根据对动植物生活习性长期不断地观察,我发现这

种斗争无处不在。

马尔萨斯的著作立刻吸引了我。

在有限的

空间里,只有适者才能够继续存在,而不适者势必遭到淘汰。

结果形成新种。

于是,我终于找到了一种继续工作的理论基础。

”

可是直到1858年达尔文才将这一思想发表在他的撼世

名著《物种起源》中。

他之所以拖了这么久,一个主要的原

因是他一直还想使他的理论更为完善;而他之所以在那一年

发表,是因为一位名叫华莱士的年轻科学家也在思考着同样

的问题并产生了同样的认识。

真是无巧不成书,就在达尔文“出于好奇”而偶然拜读马尔萨斯的《人口论》20年以后,在地球的另一边靠近新几内亚的一个岛屿上,华莱士也因为受到马尔萨斯《人口论》的启发而产生了与达尔文同样的想法。

华莱士在他的自传里写道:“当时(1858年2月),我身患疟疾,蜗居在摩鹿加岛上的特尔纳特村,每天都要忍受几个小时忽冷忽热的煎熬。

病中的我浮想联翩,物种起源问题也总是在脑海中萦回。

一天,突然又想起了马尔萨斯的《人口论》(10年前曾读过此书)及其所谓的'有效控制机制'--战争、疾病、饥荒、突发事故等等,这些机制可以控制野蛮民族的人口至近于稳定。

于是我联想到,这种控制机制当然也适用于动物,使其数量不至于无限增加。

但是对这些控制作用如何形象物种,我只有一些很模糊的想法。

然而一瞬间,适者生存的思想闪过我的脑际。

总的来说,这些控制作用将使较劣者灭亡。

我想到,动植物的每个新世代都存在这样的变化,同时,气候、食物和天敌的变化也在不断进行,物种的变化过程于是在我的脑际清晰起来。

就这样,我在发病的两个小时里悟出了这一理论的要点。

”

这部首版印行于1798年工业革命之时的《人口论》简直太厉害了,竟然深深地影响了两位科学巨人使他们得到了同样的启发。

实际上,即使到了今天,这本书仍然是许多社会

科学学科的必读课程。

中国的近代史可以用来说明这一理论

的基本原理。

从鸦片战争开始,在将近一个世纪的内忧外患

影响下,中国的人口一直保持稳定。

1949年中华人民共和国成立以后的50多年以来,中国人口增加了将近两倍,从不

到5亿人变成了将近13亿。

按照这样的增长,中国人口到了2050年将达到将近40亿人,而到了2100年就要超过100亿。

到那时,中国人可真要身无立锥之地了。

看来,中国的计划

生育确实是到了刻不容缓的时候了。

达尔文的《物种起源》出版发行后,立刻遭致了一片批

评之声。

有意思的是,当时的这些批评者当中竟然没有人对

他的生存竞争或适者生存的观点表示异议,而是主要攻击它

在其它方面对传统思想的触动。

至于生命形态不断分枝成为

新生命的机制,对于当时资本主义蓬勃发展时期的那些充满

活力的实业家们来说似乎还正合胃口。

那么,当时社会上形形色色的人们是怎样理解和应用了

达尔文的进化理论呢?。