国内哥特小说研究述评

- 格式:pdf

- 大小:152.66 KB

- 文档页数:4

从边缘到中心———国外英国哥特小说研究史述评於 鲸 内容提要 国外哥特小说批评历经240余年的酝酿、发酵和膨胀,最终爆发成了一个批评话语的狂欢之场。

大致可以将这一过程分为三个历史阶段,即边缘化阶段(1764-1920)、合法化阶段(1920-1970)和批评视角多元化阶段(1970至今)。

鉴于国内英国哥特小说系统研究的稀缺状况,对国外这方面的研究背景加以仔细梳理,可以为国内研究者提供一个较高的研究起点,以避免低层次的简单重复。

关键词 英国 哥特小说 边缘化 合法化 多元化 “哥特小说”原本是一个受到严格历史限定和地域限定的名词,它专指1764-1820年的英国哥特小说。

其上限是霍拉斯・沃波尔(H orace Walpole)《奥特朗托堡》(The Castle o f Otranto,A Gothic Story,1764)的问世,下限则是作为“终结者”出现的马图林的《漫游者梅尔莫斯》。

通常,这类小说的故事情节充满恐怖和悬念,以阴暗古老的城堡或修道院为背景。

然而,当现在人们谈论这个名词时,首先要谈的却是它那臭名昭著的不可定义性。

“穿过20世纪晚期,现在进入21世纪,评论家们对于滑不溜手的哥特文类边界所表现出的焦虑不断增长。

”①哥特小说的内涵不断地在时限上和地域上越出自身的界限。

当前研究界对英国哥特小说的范围较为认同的说法大致是:从广义上说,在英国文学史上出现了三次大规模复兴。

第一次即18世纪末的英国哥特小说,第二次是19世纪末以史蒂芬生的《化身博士》等为代表的维多利亚哥特小说,第三次则是出现在20世纪的70年代以斯蒂芬・金的《撒冷镇》为代表的一批当代恐怖小说。

哥特小说内涵膨胀的过程也正是哥特小说批评话语膨胀的过程,也可以说,正是批评话语膨胀的需要造成了越来越多的作家作品被搜罗进了哥特小说的研究领域。

至今已历经了240余年发酵、膨胀的哥特小说批评最终爆炸成了一个狂欢场。

这是个呈现出鲜明的阶段化特征的过程。

校园英语 / 文艺研究哥特小说简述辽宁师范大学/关敏【摘要】哥特小说是黑暗和恐怖的代名词。

不论是幽暗的古堡,破败的自然景象,性格扭曲的主人公,还是离奇可怕的故事情节,都给人的感官和心理造成巨大冲击,回环曲折的故事引人入胜,让读者欲罢不能,给人留下不可磨灭的印象。

本文将对哥特小说作简要概述,从哥特小说的起源和发展历程介绍哥特小说兴起的经过;并以《厄舍古屋的倒塌》——这一经典的哥特短篇小说为例,简要分析其中的哥特元素及其艺术表现形式,深刻感受哥特小说的魅力。

【关键词】哥特小说 产生 发展 爱伦·坡《厄舍古屋的倒塌》一、哥特小说的产生哥特小说(Gothic Fiction)诞生于18世纪后半叶,它的产生与英国传统的历史文化紧密相连。

它的故事情节跌宕起伏、惊险刺激,带有暴力或者悬疑的成分,有时甚至会牵涉到超自然的灵力。

追逃、凶杀、邪灵附体是哥特小说常见的元素,小说的场景大多设置在中世纪的古堡、荒郊野外的废宅以及都市中的穷街陋巷等远离光明的场所,借以营造恐怖而神秘的气氛。

哥特小说中的“哥特”(Gothic)一词,最初指的是哥特人——日耳曼人的分支。

公元5世纪,哥特人曾攻陷罗马城,盛极一时。

然而,其内部矛盾重重,纠纷不断,加上东罗马帝国的连续追击,哥特民族迅速衰落,最终消逝于滚滚历史之中。

哥特人野蛮彪悍,使得古代文明的象征——罗马帝国山河破碎,因此这个入侵文明世界的北方蛮族在欧洲人的文化意识中被定格为古典文明的颠覆者,是“原始”、“野蛮”、“血腥”、“粗鄙”的象征。

“哥特”一词也被赋予了黑暗、蛮夷、与主流文化对立的文化含义。

12世纪开始,“哥特”一词与建筑联系在一起,重回人们的视野。

中世纪的欧洲弥漫着浓重的天主教气氛,至高无上的神权是这个时代的主题。

为了与上帝的精神形成契合,欧洲的教堂出现了新的建筑风格:为了无限地接近上帝,人们将教堂建得高耸入云,古罗马式的厚重的圆顶建筑只得被肋拱、飞扶壁托起的尖顶建筑取代;骨感的建筑外壁让人望而生畏;光线透过大幅的彩色玻璃花窗,营造出神秘、奇幻的气氛,一幅幅玻璃花窗生动地再现了圣经故事,起到了教化百姓的作用。

On English Gothic Novel

作者: 高万隆[1]

作者机构: [1]台州学院英语语言文化研究所,浙江台州317000

出版物刊名: 浙江师范大学学报:社会科学版

页码: 51-58页

主题词: 哥特式小说;要素;流派;浪漫主义;影响

摘要:在我国的英国文学研究方面,哥特式小说因被认为是英国小说发展的支流而受到忽视。

哥特式小说是英国浪漫主义文学的催生因素之一,其影响延续至今。

哥特式小说从诞生之日起就显示了特有的美学特征和影响。

自华尔浦尔首创该类型小说后,哥特式小说就以哥特式历史小说、恐惧派哥特式小说和恐怖派哥特式小说三条线索并行交错地发展。

本文探讨了哥特式小说的创作意图及其美学意义,哥特式小说与早期恐怖小说和浪漫主义文学的关系,着重分析了几位作家的哥特式小说代表作,阐明了哥特式小说对后世文学的影响。

生命的壮美:哥特文学艺术赏析作者:卢青来源:《新西部·中旬刊》2017年第05期【摘要】本文以爱伦·坡的小说为例,分析解读其小说中不可抗拒的神秘力量,揭示其蕴含的巨大生命力。

认为,哥特文学中大量存在的恐惧、死亡元素具有壮美的美学意味。

哥特文学正是抛却了理性意识深入呈现潜意识的酒神精神,因而具有蓬勃的生命力。

【关键词】哥特;文学艺术;壮美;爱伦·坡小说目前,国内关于哥特文学的研究多从恐怖、怪诞等方面进行论述,本文从壮美入手,揭示哥特文学蕴藏的生命力,具体以爱伦·坡的文学作品为例来分析哥特文学之美。

哥特文学的审美意味主要之一是壮美。

壮美是指“雄大壮丽”,语出《诗·大雅·文王》:“殷士肤敏。

”王国维《叔本华之美学》中写道:壮美常与优美相对。

凡事物能使人有崇高、严肃、雄壮之感者谓“壮美”。

哥特文学之美就在于其能给人以崇高、严肃、雄壮的美学体验。

朗吉弩斯在《论崇高》中认为:崇高的语言主要有五个来源:一是“庄严伟大的思想”;二是“强烈而激动的情感”;三是“运用藻饰的技术”;四是“高雅的措辞”;五是“整个结构的堂皇卓越”。

[1]在爱伦·坡的经典小说《厄舍府之倒塌》中,孪生兄妹的亲情正是庄严伟大的思想。

罗德里克·厄舍因为心爱的妹妹玛德琳的重病而伤痛欲绝。

中国有句古话血浓于水,正是这种浓厚深沉的亲情之爱使得哥哥在伤心后病越来越重,作为朋友的我甚至在妹妹生病时决口不提妹妹的名字以减轻厄舍的痛苦。

厄舍将妹妹活埋,是对妹妹的担心忧虑导致产生巨大的精神力量误认为妹妹已死,是忧思忧虑到极致进而产生妹妹已病死的妄想。

强烈的爱产生了超自然的力量反过来控制了哥哥本身,驱使着他失去理智活埋了妹妹,又呼唤着妹妹复活。

妹妹在见到哥哥后“朝屋内一头栽倒在哥哥身上,临死前那阵猛烈而痛苦的挣扎把她哥哥也一并拽到在地”。

[2]妹妹一方面无法承受离开哥哥之痛,一方面带着哥哥将她活埋的愤恨,爱恨交织而将哥哥一同拽入死亡。

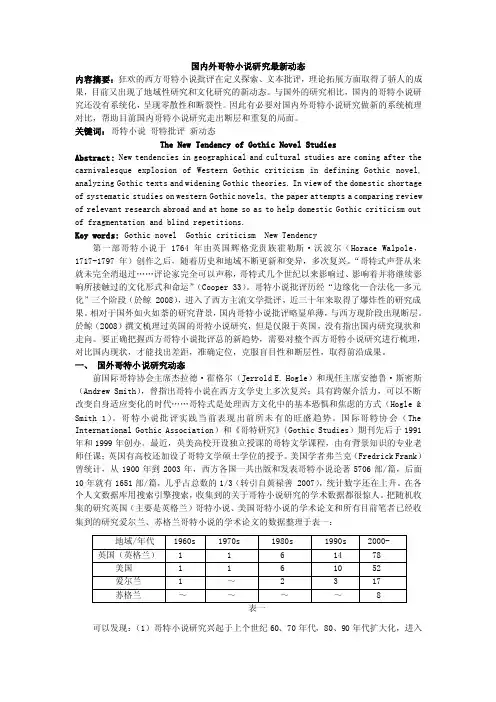

国内外哥特小说研究最新动态内容摘要:狂欢的西方哥特小说批评在定义探索、文本批评,理论拓展方面取得了骄人的成果,目前又出现了地域性研究和文化研究的新动态。

与国外的研究相比,国内的哥特小说研究还没有系统化,呈现零散性和断裂性。

因此有必要对国内外哥特小说研究做新的系统梳理对比,帮助目前国内哥特小说研究走出断层和重复的局面。

关键词:哥特小说哥特批评新动态The New Tendency of Gothic Novel StudiesAbstract: New tendencies in geographical and cultural studies are coming after the carnivalesque explosion of Western Gothic criticism in defining Gothic novel, analyzing Gothic texts and widening Gothic theories. In view of the domestic shortage of systematic studies on western Gothic novels, the paper attempts a comparing review of relevant research abroad and at home so as to help domestic Gothic criticism out of fragmentation and blind repetitions.Key words: Gothic novel Gothic criticism New Tendency第一部哥特小说于1764年由英国辉格党贵族霍勒斯·沃波尔(Horace Walpole,1717-1797年)创作之后,随着历史和地域不断更新和变异,多次复兴。

“哥特式声誉从来就未完全消退过……评论家完全可以声称,哥特式几个世纪以来影响过、影响着并将继续影响所接触过的文化形式和命运”(Cooper 33)。

哥特归来——《指环王》小说中的哥特因素探析的开题报

告

尊敬的老师:

我打算写一个有关《指环王》小说中哥特因素的探析的论文,以下是我的开题报告:

论文题目:哥特归来——《指环王》小说中的哥特因素探析

论文基本内容:本文将探讨《指环王》小说中哥特因素的存在,并分析其对小说情节和人物塑造的影响。

首先,会对哥特文化进行简单的介绍,并探讨哥特元素在文学作品中的存在与发展。

其次,会对《指环王》小说中的哥特元素进行详细分析,并结合小说情节和人物形象进行解读。

最后,会探讨这些哥特元素在小说中的价值和意义以及为何它们在当代受到欢迎。

论文目的和意义:通过对《指环王》小说中哥特因素的分析,可以更好地理解小说中的文化底蕴和文化影响。

同时,可以探讨哥特文化在当前社会中的地位和影响,从而加深对当代文化的认识和思考。

论文方法和步骤:本文将使用文本分析和文化研究的方法,通过对小说文本进行深入的阅读和分析来探讨其中的哥特因素。

具体步骤包括:对哥特文化进行介绍和分析;对小说中哥特元素的提取和分析;结合小说情节和人物形象进行阐释;探讨哥特元素在小说中的价值和文化影响。

论文预期结果和影响:本文旨在探讨《指环王》小说中哥特因素的存在和意义,预期的结果包括:可以帮助读者更好地理解小说的文化背景和文化内涵;阐述哥特元素在小说中的形式和意义,探索其在现代文化中的价值和影响;增强对文化研究的认识和理解。

以上是我的开题报告,希望老师给予指导和建议。

谢谢!。

哥特式小说意境赏析

姜莉霞

【期刊名称】《南昌高专学报》

【年(卷),期】2012(027)001

【摘要】在英美文学发展中,哥特式传统具有一定的影响力,并为英美文学的可持续发展奠定了基础。

本文结合几部经典小说,对其中哥特式小说的意境进行鉴赏与分析。

【总页数】3页(P29-30,35)

【作者】姜莉霞

【作者单位】镇江高等专科学校丹阳校区,江苏丹阳212300

【正文语种】中文

【中图分类】I109.9

【相关文献】

1.中国古代意境理论的生成及古诗意境赏析 [J], 潘建平

2.英美文学中哥特式小说的意境赏析 [J], 邓志超

3.清纯的语言透明的意境——李清照词意境赏析 [J], 周爱梅

4.寻找意象感受意境品味境界

——浅议初中语文诗词赏析的策略 [J], 郭兰

5.赏析紫砂作品"节节高"的传统文化意境 [J], 吴赛春

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

国内外哥特小说研究现状述评作者:陈飞亚来源:《读书文摘(下半月)》2017年第01期随着我国改革开放步伐的进一步加大和深入,各个领域的国际学术交流和研究也在不断地向多样化发展。

在文化文学和艺术界,首先最直接最迅速和最有效的迈向国际化的举措是:引进好莱坞十部大片。

这些大片主题多样,内容丰富,在很大程度上开阔了国人的眼界,拓宽了国人的思路,使人们对于作为电影这一文学艺术形式有了更为深刻的认识。

尤其是近十多年来,哥特式(也叫恐怖)小说风靡全球,随着英国当代作家罗琳的《哈利波特》系列小说的出版,在全球引起了“哈利波特”热。

我国人民文学出版社随即引进和出版了汉译本。

随着小说被拍成电影,文化部又引进了其电影。

于是中国也成为“哈利波特”热的一位推动者。

此后,好莱坞又将英国作家斯托尔的系列小说《指环王》拍成电影近两年,英国作家丹布朗的小说《达·芬奇密码》出版和被拍成电影再次在全世界掀起“达·芬奇密码热”,美国作家梅耶的系列小说《暮光之城》和其电影又让世界的读者和观众欣喜若狂。

对于这些小说和电影,文化部迎头赶上,不失时机地引进了电影和小说,其原著的汉译本也在国内发行。

在中国大陆,喜欢电影的观众可以尽情欣赏光影艺术,喜欢阅读文字作品的读者,可以享受字符带给他们的愉悦。

有人将以上几部作品总结为:《哈利波特》老少皆宜,《指环王》悲壮神奇,《达·芬奇密码》实在悬疑,《暮光之城》想入非非。

尤其在青少年中间,在大学甚至中小学的校园,有人可能不知道这些作家的国家总统是谁,但是几乎无人不知以上的小说和电影。

这不能不说是一种文化现象。

然而在我国有派生了一种更奇怪的现象,那就是,广大读者津津乐道,而学术研究视而不见、不闻不问现状。

一、现状表现的方面(一)从研究主体的构成来说1.普通(业余)读者远远超过专业读者。

2.专业读者又远远超过专业研究人员。

(二)从研究的载体构成来说1.网上微博等载体超过一般的非理论刊物。

哥特文学的现实影响研究哥特文学,属于英语文学派别,是十八世纪末出现的一种另类文学模式。

基本的哥特文学要素包括恐怖,神秘,超自然,厄运,死亡,颓废,住着幽灵的老房子,癫狂,家族诅咒等.哥特式文学流派产生了一大批优秀的作家作品,拥有众多读者,并对后世的文学创作产生了巨大的影响。

本研究将从哥特文学的起源、哥特文学的发展轨迹、哥特文学与中国文化和哥特文学的主题意识对现实社会的影响等方面进行深入探讨,希望有更多的人能够认识哥特文学,理解哥特文学中所蕴含的深刻的现实意义。

一、哥特文学的起源1764年英国作家霍勒斯?沃波尔(Horace Walpole)的《奥特朗托堡》(The Castle of Otranto)在伦敦的匿名出版宣告了西方第一部哥特式小说的诞生。

当年霍勒斯?沃波尔在《奥特兰托城堡》的副标题中加上“哥特式"一词.从此以后这一融合有“古代传奇”与“现代传奇”色彩的新型文学形式逐渐流传开来。

自此,哥特文学不仅作为一种小说体裁在英国顺理成章地确定了自己的地位,而且深深地影响了其他一些国家的文学创作.从文学史上来看,哥特文学的重要源头之一是英国文艺复兴时期的戏剧。

这一时期英国的戏剧深受古罗马剧作家塞内加的影响,戏剧创作中充满了复仇、阴谋、暴力、凶杀、鬼魂出没等情节,惊险刺激。

特别是莎士比亚的剧作和詹姆斯一世时期的悲剧,对哥特小说的出现与发展更是产生了极其重大的影响。

二、哥特文学的发展轨迹18世纪是一段在历史上被称为启蒙时代的岁月。

在这一时期,人们的观念从保守怀旧开始逐步向注重个人发展方向转变;妇女的行为在受到严格规范的同时,开始有机会阅读与创作;在理性为主导的前提下,感性审美趣味开始堂皇登场……在这样充满矛盾与对立的社会背景下,哥特文学以一种既反映矛盾又充满矛盾的姿态登上了文学史的舞台。

文艺复兴运动使人文主义得到空前发展,宗教改革运动与人文主义结盟终得以摧毁罗马天主教的一统天下,然而人文主义的大发展却反过来沉重打击了教会势力,并且使以上帝为中心的传统的基督教意识形态处于解体之中。

哥特式小说的起源和发展在文学创作历史上,哥特式小说以其独特的黑暗氛围和离奇情节吸引了众多读者。

它源于欧洲文化中的哥特文化,是一种文学风格,通常涉及超自然现象和神秘的情节,让人感觉或许有点不寒而颤。

一、哥特文化与哥特式小说的概览哥特文化最初是由东哥特人和西哥特人创造的一个独特的族群,他们的文化传统和建筑风格一直延续到现代这个时代。

从中世纪开始,哥特文化沿袭至今。

在文学作品中,哥特式小说也一直是一个奇怪而坚定的存在。

哥特式小说是指一种具有浓厚的恐怖色彩和神秘元素的小说,起源于18世纪末和19世纪初期。

哥特式小说通常独具一格,暴力而又充满了成人恐惧和快感。

因此,很多人认为这类小说非常不适合孩子读。

尽管如此,哥特式小说一直是文学史上不可或缺的一部分。

二、哥特式小说的起源哥特式小说的起源可以追溯到18世纪末和19世纪初期。

当时,许多文学作品将神秘、恐怖和超自然现象作为中心题材,探讨人性、信仰和颓废等主题。

莫尔·刘易斯的《天使与恶魔》和安·拉德克利夫的《城堡的奥多万》是这种小说的代表作品,它们提供了哥特式小说的模板。

莫尔·刘易斯的《天使与恶魔》讲述了一个名叫安东尼的男子的故事,他由于贪婪而陷入了魔鬼陷阱。

他的心灵被毒害了,无法在神的道路上前行。

这个故事让人们感到它的神秘和超自然性质,以及它所包含的教化意义。

安·拉德克利夫的《城堡的奥多万》讲述了一个女孩的故事,她被囚禁在一个阴暗的城堡里,并且被迫嫁给一个阴险的男子。

这个故事中,作者通过描写城堡的阴森氛围和主人狰狞的外貌,营造出了一种强烈的恐惧感。

三、哥特式小说的发展19世纪,哥特式小说变得更加流行。

玛丽·谢莱的《科学怪人》和布拉姆·斯托克的《德古拉》都是这个时期的代表作品。

这些小说中融合了更多的科幻元素和民间传说,使得读者可以更好地了解哥特文化对19世纪文学的影响和影响程度。

在20世纪,哥特式小说的魅力并没有减少。

英美哥特小说与中国

於鲸

【期刊名称】《南京师范大学文学院学报》

【年(卷),期】2005(000)004

【摘要】哥特小说作为小说创作流派,曾在18世纪末至19世纪初风靡全欧,并进而形成了一种创作传统,成为小说类型之一.近、现代的许多英美小说家都深受它的影响.鉴于我国哥特小说研究领域的相对滞后,以及目前本土恐怖小说创作的盲目跟风状态,有必要对我国英美哥特小说的接受史、研究史进行一次认真的梳理,以便为我们今后进一步的理论研究和创作提供借鉴.

【总页数】7页(P73-79)

【作者】於鲸

【作者单位】南京师范大学,文学院,江苏,南京,210097

【正文语种】中文

【中图分类】I106.4

【相关文献】

1.关于英美哥特小说研究 [J], 万珂舸

2.英美哥特小说兴起初探 [J], 李岭岭

3.英美哥特小说兴起初探 [J], 李岭岭

4.恐怖与怪诞中的生命状态

——白先勇《孽子》《台北人》与英美哥特小说之比较 [J], 周彦杉

5.恐怖与怪诞中的生命状态--白先勇《孽子》《台北人》与英美哥特小说之比较[J], 周彦杉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文_学术探讨307摘要:近年来,随着对社会历史文化背景的重新关注,曾今文学中的边缘弱势群体越来越引起学者们的重视,而“哥特小说”正是其中之一。

本文以英国哥特式小说为研究对象,对其进行“立体”“动态”的分析。

关键词:哥特小说;立体;动态一、境遇论所谓“哥特小说”的境遇即该小说产生和发展的各个背景,笔者重点概括了历史、政治、宗教和文学四个方面。

历史上的“哥特”乃欧洲“后古典时期”一个未开化的民族,最初以“野蛮、贪婪、奸诈”等负面形象存在于人们记忆中。

然而,到了17、18世纪,随着启蒙运动的一统天下,“哥特式”被赋予于古典主义相对的意义:混乱无序、浮华靡丽、过度夸大等。

当时,“哥特小说”风靡一时,影响较大的著作有约瑟夫・艾迪生的《观众》、无名氏的“政治吸血鬼”等等。

18世纪末19世纪初英国的社会政治情境推动了哥特式小说的崛起,这一时期作为“大众阅读主体”的英国中产阶级由于置身于严重的“政治危机”和“暴力冲突”,内心十分复杂:一方面,他们刚刚在工业革命中诞生,经济上获得独立,期待阶级地位进一步提升,因而在政治上赞成资产阶级的改革,并对这种改革的前景不明朗感到忧虑;但另一方面,他们又希冀社会形势的稳定,不赞成任何暴力或其他过激的行为,因而对旧的封建社会结构和等级制度的逐步瓦解心存疑虑。

总之,在这种政治气氛下,哥特小说虚构的“恐怖”,很容易使读者联想到现实世界的“恐怖”,唤起他们内心的“焦虑”和“矛盾”。

政治和宗教是不可分离的,政治危机在某种意义上也是宗教信仰危机。

启蒙运动的深化致使宗教理性化的呼声越来越大,而一旦宗教屈从于理性,不再是“给予的”,它便世俗化了。

进而,在神甫人员的操纵下,宗教教权一步步陷入腐朽不堪的境地。

哥特小说便在这种复杂的政治意识和宗教信任危机中应用而生。

另一个不可忽视的方面是哥特小说型塑期所受到的其他文学的影响。

通常认为,哥特式小说承继了18世纪现实主义小说的“伤感”特征,情节描写“强调人物的敏锐情感,追踪他们的即时感受,所选择的场景突出自我意识,充满了怜悯和痛苦”;而在主题表现上,也深受“墓园派诗歌”的影响,对“理性主义文化排斥的一切东西”感兴趣,热衷于描写“死亡意识”,鼓励读者体验“坟墓、黑夜和鬼魂的恐惧”。

论哥特式小说的边缘性特征2010年9月第26卷第3期田一谱学玩学招(哲社版) JournalofSichuanInternationalStudiesUniversitySep.,2010V o1.26No.3论哥特式小说的边缘性特征南冰(湘潭大学文学与新闻学院,湖南湘潭411201)提要:哥特式小说自其诞生之日起就受到了诸多非议,但在重读文学史经典的今天,许多学者都以公允的立场肯定了这一处于边缘地位文学类型的价值.以往的研究中虽频繁地提及哥特式小说的边缘性,但是并没有深入研究它的边缘性是如何表现的,本文从创作定位,黑色性质,崇高美学基础三个方面对这一问题进行了深入的探讨,指出哥特式小说以这三方面确立其边缘性,实现了对18世纪盛行于英国的理性主义,现实主义等中心文化的挑战,拓展了文学表达的领域,打破了"优美"一统天下的格局.关键词:哥特式小说;边缘性;创作定位;黑色性质;崇高理论中图分类号:I207.409文献标识码:A文章编号:10—487(2010)03—0062—04 TlIeMarginalFeatureofGothicFictionNANBingAbstract:Gothicnovelhassufferedalotofcriticismsinceitsbirth.Aspeoplearerereadingliter aryclassics,manyscholars approvethevalueofthisliterarygenrewhichhasalwaysbeenmarginalonthefairstand.TheMarginalofGothicfictionWasmentionedfrequentlyinthestudiesbefore,butnoonedidin-depthstudytoexplainhowthema rginalfeatureWasperformed. Thispaperisprobingtheproblemfromtheaspectsofcreativepositioning,blackcharactersan dthebasisofhJghaesthetics. ItpointsoutthatGothicfictionestablisheditsmarginalpositionbasingonthethreeaspectsand challengedBritishrationalism andrealismandotherdominantcultureswhichwerewidespreadin18thcentury.TheGothicfi ctionexpandedthefieldoflit—eraryexpressionandbroketheworlddominationofelegantpattern.Keywords:Gothicnovel;marginal;creativepositioning;blackcharacters;hightheory克拉伦斯?安德鲁斯博士说:"在那些时常支配着人类的情感中,最强烈的一种就是恐惧,而在人类各种各样的恐惧中,最为强烈的即是对一切未知事物的恐惧.……,然而,与人类对所有未知事物的恐惧并行不悖的,却是对所有未知事物的好奇心.从这种既恐惧又好奇的心理出发,人类扩大了整个文学领域,其中也包括鬼怪文学."…中国有志怪小说,西方则有哥特式小说.但是随着哥特式小说批评的兴盛,对这一概念的阐述变得驳杂和淆乱,呈现出"泛化"2的状态:一部分研究者把哥特式小说看做18世纪以来的一种泛恐怖小说形式.这种形式延续至今,不仅包括历史上已经获得公认的哥特式小说,还包括19世纪和20世纪的灵异小说,恐怖小说,甚至部分恐怖性经典小说.但是无论从构成要素,恐怖的类型来看哥特式小说和后者之间都有着本质的区别.因此本文要讨论的哥特式小说是指英国历史上一种固定的小说类型,是文学史上一个已经逝去的文学过程,其开端是1764年霍勒斯?沃尔波尔(HoraceWal—pole,1717~1797)的《奥特朗托堡》(TheCastleofO—tranto),1820年"最后一个哥特人"查尔斯?罗伯特62马图林(CharlesRobertMaturin)的《漫游者梅尔莫斯》(MelmoththeWanderer)则是它的终点.它得名于《奥特朗托堡》第二版的副标题"AGothicStory".这类小说在它诞生之日起就因表层概念,基本特征,美学基础等方面表现出强烈的边缘性,引起了读者和评论界的关注,那么哥特式小说的边缘性特征可以从一下几个方面得以体现.一,创作定位确立了哥特式小说的边缘性一方面,表层概念在大众意识层面定位了哥特式小说的边缘性.哥特式小说之父霍勒斯-沃尔波尔创作的《奥特朗托堡》,有两个版本,第一个版本为1764年12月在伦敦面世的《奥特朗托城堡:一个故事》(TheCastleofOtranto:AStory),但是1765年4月再版时,霍勒斯?沃尔波尔在副标题上加了一个修饰词"哥特式"(Gothic),把副标题"一个故事"改为"一个哥特式故事"(AGothicStory).该书第一版问世后,受到读者的好评,500册两个月内销售一空.当时的权威刊物《学术评论》也评价该书文笔流畅.但是第二版标题的变动引起了当时英国评论界的质疑, 四川外语学院(哲社版)2010年第3期一部现代意义,文明时代的小说怎么能和"Gothic"结合在一起呢?在他们看来"小说"和"Gothic"是互相矛盾的."Gothic"一词有着悠久的历史,源于"哥特" (goths),最初指居住在罗马帝国东北边界的一个以野蛮剽悍,嗜杀成性的日耳曼部落.文艺复兴时期的思想家用它来指称一种为他们所不齿的中世纪建筑风格,这种建筑风格在12世纪至16世纪期间盛行于欧洲,主要体现于教堂和城堡,法国的巴黎圣母院和英国伦敦的圣保罗大教堂就是"哥特"式建筑的代表.文艺复兴时期的思想家之所以把"哥特式"强加于这类建筑之上,是因为它完全打破了罗马建筑的大圆顶模式,而采用尖塔高耸,尖形拱门,大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃,完全颠覆了古典建筑模式.这样,"哥特一词逐渐被赋予了野蛮,恐怖,落后,神秘,黑暗时代,中世纪等多种含义"忡.实际上,哥特式建筑在突破了罗马建筑模式的基础上,取得了辉煌的成绩,掀开了建筑史上的新篇章.霍勒斯在崇尚理性,标榜文明的18世纪把"Gothic"引入自己的小说, 利用人们对哥特式建筑的在意识层面的误解确立了哥特式小说独特的边缘性.另一方面,创作论在理论层面定位了哥特式小说的边缘性.霍勒斯在《奥特朗托堡》的序言中写道:"本书试图融合两种传奇形式:古代的和现代的.古代传奇中,一切都是想象和虚幻的;而现代传奇总是试图去描述现实;有时这种努力成功了.作品中并不缺乏虚构,但是想象的源泉却受到控制,人们严格地遵循现实生活的规则.尽管在现代传奇中,现实限制了想象,但她还是完成了自己的复仇,这绝不属于古代传奇故事.身处古代的男女主人公,他们的举止,感情,对话就像机器一样,显得极不自然.本书的作者认为可以把两种传奇形式完美的结合起来."_4哥特式小说的另一位作家克拉拉?里夫(ClaraReeve,1729~1807)在《英国老男爵》(TheO/dEnglishBaron,1777)的序言中也指出要把"古代传奇和现代传奇小说中最动人有趣的情景结合起来"[3]93,其他哥特式小说家虽然没有直接说明自己的创作理论,但是他们的作品都不约而同的在履行霍勒斯所提倡的创作理论.也就说,以霍勒斯为创始人的哥特式小说家除了在概念上把自己创作的这类作品区别与当时的主流文学外,也有意识地确立了既不同于当时笛福,菲尔丁等人又不同于以往传奇作品的创作方法,在主流文学的外围形成了一个独特小说形式,在创作之始就确定了哥特式小说的边缘性. 二,哥特式小说的"黑色"性质在文本层面展现了其自身的边缘性《奥特朗托堡》作为第一部英国哥特式小说,确立了这一创作形式的"黑色性质".阴森恐怖的城堡,残暴的君主,戴头盔的巨人,穿着僧服四处游荡的骷髅,滴血雕像,变成活人的画像,这些都成为之后英国哥特式小说参照和模仿的因素.这些在当时主流文学现实主义作家笛福,菲尔丁看来是不"真实"的,非理性的.笛福几乎在他的每一部小说的序言中都不厌其烦的强调他所叙述故事的真实性——以现实事件为基础.按照笛福的创作理论,《奥特朗托堡》中所构建于早期神话,传说,历史中的这些非真实性因素是"虚构"的,不能作为小说创作的基础.但是在《奥特朗托堡》之后,克拉拉?里夫的《英国老男爵》中闹鬼的房子;威廉?贝克福特(WilliamBeck—f0rd,1759~1844)的《瓦塞克》(Wathek,1786)(又译作《哈里发沉沦记》)把东方传说和西方鬼怪故事结合起来,充满洞穴和深渊的大火,飞舞的地府精灵,怪异的小矮人,变成美女的魔鬼,遍地乱滚的肉球,以50个儿童向魔鬼献祭;安?拉德克利夫夫人(Mrs AnnRadeliff,1764~1823)的《乌多尔福的秘密》(The MysteriseofUaolpho,1794)中鬼魂出没的房间和笼罩着神秘恐怖暗无人迹的走廊;《意大利人》(TheItal- ian,1797)马修?格雷戈里?刘易斯(WatthewGrego.ry'Monk'lewis,1775~1818)的《修道士》(Monk)表面光鲜实际上却充满罪恶的教堂,肮脏的墓穴,主人公和魔鬼的勾结等,都明显的延续并发展了《奥特朗托堡》所确立的模式.这些小说都显现出一些共同的特征,以中1ft.纪的城堡,修道院,废墟或荒野为背景, 大肆描写恐怖,怪诞,神秘,暴力,邪恶,乱伦,凶杀等极端事件与非理性内容,Yr-时常伴随有鬼怪或其他超自然现象的出现,完全不同于《鲁宾逊漂流记》,《汤姆琼斯》等现实主义作品的创作模式.哥特式小说家反其道而行之,有意识地选取"虚构"的因素,将其发挥到了极致:"这里的一切都夸大到惊世骇俗的地步","容不得任何中间的,寻常的,平凡的,一般的东西",这些表层的特征使所有的哥特式小说笼罩着一种阴森恐怖的黑色的面纱,又被称为"黑色小说".但是在这层面纱之下是哥特式小说独特的表现方式:大力渲染和暴露理想社会和价值观念对立面的罪恶,赤裸裸地展示人性的阴暗与丑陋,善作为一股道义力量从未泯灭,始终与恶冲突搏斗,伴随着紧张的道德探索.这使哥特式小说在"恐怖黑暗的'背后又蕴含着一种向善向美,惩恶扬善的思想精神, 是黑暗中的一缕亮色"【7j.18世纪6o年代至19世纪20年代的英国文坛,在这近60年期间哥特式小说就以其这样"黑色"的性质成为一个颇为引人注目,特异独异的文学现象.我们知道,18世纪在英国处于主流的现实主义小说是在同流行的传奇小说的斗争中发展起来的.从笛福的第一人称自传体小说到理查逊的书信体小说,小说家最关注的是使读者相信63'四Jll~l,语学院(哲社版)2010年第3期书中描写的是与人们的日常生活无异的真实生活. 虽然菲尔丁比较强调小说家的作用,他也致力于使小说故事发展显得自然合理,避免荒诞幻想.用可信的文笔描写世人的实际生活是18世纪英国小说的基本特征.这种现实主义小说当然无可非议,但它却往往不能完全满足读者的需要,因为人们的需要毕竟是多方面的,除了在故事中看到现实的影子之#1-,也需要从超现实甚至荒诞的故事中得到愉悦调节,而哥特小说恰好适应了读者的这种要求,而且哥特式小说以自己独特的"黑色"视角在深层上实现了对人性,对社会的审视,在黑色的夜幕下,现实有了更深刻的展现,我们看到的不只是它的影子,更有它的灵魂.同时也正因为~nJt-I:使哥特式小说始终被置于英国小说甚至世界小说发展史上的非经典边缘地带. 三,崇高理论在美学层面深化了哥特式小说的边缘性西方的崇高理论诞生于古罗马的朗吉弩斯,朗吉努斯(Longi/1118)的《论崇高》(OnSublimity),在诞生之后长期湮没,被发现时已残缺不全,约三分之一遗失,直至l7,18世纪被译成拉丁文和法文后才得以流传,它仍然对18世纪欧洲的美学思想包括康德的美学思想产生了重大影响.它对哥特小说的产生,发展乃至为公众所接受,也起了很大作用.但是对哥特小说产生直接影响的应该是伯克1756出版的《崇高与美》,在书中他从心理的角度比较了崇高与美的差别,指出崇高的特质是可怕,无限,模糊,强大,突然等.优美的特质是小,光滑,渐变,娇弱等.伯克在讨论崇高时曾谈到人类最强烈的情感是恐惧,并且把崇高同恐惧联系起来.一般来说,美的事物小巧,精致,和谐,并且为人们所熟悉,它们在观赏者心中所引起的是甜蜜,温馨,热爱,安全的愉悦和激动.与之相对,当面对峻峭高山,亘古荒原,滚滚大河,莽莽林海,雷鸣电闪或者古老废墟时,我们似乎体验到一种神秘的超验力量,心中不由充满敬畏甚至恐惧.恐怖和惊惧正是崇高感的主要心理内容.伯克认为: "凡是能以某种方式引起苦痛或危险观念的事物,即凡是能以某种方式令人恐怖的,涉及可恐怖的x,l象的,或是类似恐怖那样发挥作用的事物,就是崇高的一个来源."L8不过,并非任何痛苦和危险都能产生崇高感."如果危险或苦痛太紧迫,它们就不能产生任何愉快,而只是恐怖.但是如果处在某种距离以外,或是受到了某种缓和,危险和苦痛也可以变成愉快的."-8哥特式小说作为一种文学形式,首先使读者处于一种"距离2;#1-",大肆描写恐怖,怪诞,神秘,暴力,邪恶,乱伦,凶杀等极端事件与非理性内容,并时常伴随有鬼怪或其他超自然现象的出现.因此在读64哥特式小说时,我们既能幻觉置身其中,但又从心底知道危险不会真的降临在自己身上,这时就能感到强烈的愉悦.18世纪,欧洲进入理性时代,启蒙运动思想家们热情讴歌,弘扬人的理性.为了强调理性至高无上,一切有可能消弱,威胁或者颠覆理性的因素,如情感,想象,直觉以及神秘和超自然现象,都遭到反对,忽视和压抑.文学领域的新古典主义也推崇唯理主义,其核心是崇拜理眭而轻视感性和情感,强调的是教育功能,而不是愉悦作用,是道德训诲,而不是感情抒发; 它的美学原则以"秀美"为基础,注重明晰,简单,平衡,和谐,反x,l复杂,隐晦,奇异和极端.但是如上所述哥特式小说以"崇高"作为美学来源,特别专注于不寻常的,极端的事件,"强烈地表现出了对黑暗,模糊,恐怖,孤独,不和谐,混乱无序等的偏好与钟情.它着力追求强烈的文学效果,使读者感到恐怖,痛苦与惊险,在体会愉悦的同时达到精神的洗涤. 反驳了理性主义的教条,展现出恐怖,惊险等内容并非就是庸俗低级,并非就是仅仅在追求感官刺激.恰恰相反,恐怖,惊险,黑暗等引起的痛感不仅可以转化为审美快感.更为重要的是,它能在主体心中培植起一种自由的,积极向上的人格力量,是构成审美教育的一个不可分割的组成部分.在一直是"秀美"占主导地位的文学界,哥特式小说以"崇高"理论为基础, 发出了属于边缘世界的声音.综上所述,哥特式小说的边缘性主要表现在创作定位和黑色性质以及崇高理论三个方面,而且它的边缘性道路是有意识选择而不是被迫接受的.巴赫金的狂欢化诗学曾指出"处于边缘的声音(文化,观念,文类,文体等)有其独特的fir值".历史上非正统的世界观顽强的存在着,可以起到颠覆中心的作用,但是"颠覆中心并非让边缘中心化或中心边缘化,而是要打破等级一统的天下,让边缘与中心恢复对话与对流,并让区分开的二元在冲撞,交流和x,l-话中发生新的性质功能"1,而哥特式小说以其边缘性实现了对当时盛行的理性主义,现实主义等中心文化的挑战,拓展了文学表达的领域,打破了"优美"一统天下的格局,在同中心话语的碰撞,交流中X,l19世纪浪漫主义这一新生事物的诞生做出了贡献.参考文献:[1]亨利?詹姆斯.布莱山庄的怪影[z].靳建国等,译.北京:新华出版社,1985.[2]黄禄善.英国哥特式小说:概念与泛化[J].外国文学研究,2007(2):43—49.[3]蒋成勇.英国小说发展史[M].杭州:浙江大学出版社, 2006:86,93.四川外语学院(哲社版)2010年第3期[4]霍勒斯?沃尔多夫.旋转的螺丝钉[z].刘勃等,译.北京:中国人民大学出版社,2004:197.[5]殷企平.英国小说批评史[M].上海:上海外语教育出版社.2001:17.[6]巴赫金.巴赫金全集(第三卷)[M].白春仁,等译.石家庄:河北教育出版社,1998.[7]李伟晡.英国哥特小说与中国六朝志怪小说比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004:14.[8]朱光潜,西方美学史:上卷[M].北京:人民文学出版社, 1984:237.[9]李伟防.崇高理论——英国哥特式小说创作的基础与思想资源[J].河南大学,2003(3):21—25.[10]夏忠宪.巴赫金狂欢化诗学研究[D].北京:北京师范大学博士文库,2000:17.责任编校:路小明(上接第93页)"世界潮流,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡",中山先生的这句话告诉我们把握时代的脉搏是何其重要,其实无论是纸质文件也好,电子文件也好,它们只不过是档案的一种载体,真正起决定作用的还是运用载体的人.作为信息时代下的档案工作者,我们面临着新的机遇和挑战.我们一方面要积极学习西方国家先进的计算机和信息技术,另一方面还要继承千百年来中国档案发展史上流传下来的宝贵经验,积极推动"双套制"档案管理模式的进一步发展,走出一条适合自身发展的具有中国特色的档案研究发展道路.参考文献:[1]特里?库克.电子文件与纸质文件观念:后保管及后现代主义社会里信息与档案管理中面临的一场革命[J].刘越男,译.山西档案,1997(2):7—13.[2]吴江华,万坚军.超越现代——评介特里?库克《电子文件与纸质文件观念:后保管及后现代主义社会里信息与档案管理中面临的一场革命》[J].档案与建设,2000 (4):17—19.[3]甄进芬.信息时代电子文件对传统档案工作的冲击和挑战[J].新乡教育学院,2005(4):137—139.[4]杨冰.电子档案不可能替代纸质档案[J].兰台世界, 2005(9)-37.[5]徐凯,张慧力.纸质档案不可替代[J].兰台世界,2006(5):55—56.[6]刘晓芳.纸质档案较之电子档案的魅力[J].科技情报开发与经济,2007(6).[7]张锐.档案数字化建设的障碍,原则与策略[J].黑龙江档案,2009(1).[8]国家档案局.中华人民共和国档案行业标准纸质档案数字化技术规范[J].中国档案,2006(3):17—19.[9]理明.纸质档案数字化的工作指南——解读《浙江省省直单位纸质档案数字化实施细则》[J].浙江档案,2007 (2):26—28.责任编校:蒋勇军65。

哥特式小说:概念与泛化

黄禄善

【期刊名称】《外国文学研究》

【年(卷),期】2007(29)2

【摘要】世纪之交西方的哥特式小说批评显得十分活跃,但也出现了概念泛化的倾向,主要表现为,把哥特式小说从一个有特定含义的历史术语变成了一个跨时空的泛恐怖文化范式。

而从哥特式小说的文本类型来看,这类小说的结构要素并非只有“恐怖”,并且这种“恐怖”也和后来的灵异小说、恐怖小说、恐怖性经典小说等小说形式的“恐怖”有着本质差异。

此外,该文本类型的社会功能和目的也表明,这类小说的社会历史接受面明显存在一个“断层”。

因此,哥特式小说不可能是具有普遍意义的开放系统,而只能是历史上的封闭性小说。

【总页数】7页(P43-49)

【关键词】哥特式小说;概念;泛化

【作者】黄禄善

【作者单位】上海大学通俗文学研究中心

【正文语种】中文

【中图分类】I106.4

【相关文献】

1.爱伦·坡哥特式小说与蒲松龄志怪小说之比较 [J], 丁铭;王爱民

2.中国"文革"小说与西方哥特式小说的契合点 [J], 吴婧亚子;张静怡

3.英国文学中的哥特式因素与哥特式小说 [J], 张云军

4.哥特式小说的澳洲本土化——以贝恩顿短篇小说为例 [J], 姜雪梅

5.哥特身份和哥特式复兴——英国哥特式小说的“哥特式”探源 [J], 黄禄善因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文章编号:1009-1432(2006)04-0117-03国内哥特小说研究述评董 英①(株洲师范高等专科学校外语系,湖南株洲412007) 布尼塞・享尼塞在其专著《哥特式小说》中指出:“哥特式”这个术语有三种主要含义:野蛮,如象中世纪的哥特部落;中世纪,和与之相联的城堡、带甲武士和骑士精神;超自然,和随之而来的恐怖、未知与神秘。

[1]在18世纪60年代以来的英国、美国文坛,哥特小说成为一个引人注目的文学现象,从1764年第一部哥特小说发表至1820年的60来年间,英国大约出版了5000部哥特小说。

而且近两个世纪以来的英美主流文学也因吸收了哥特式的艺术表现手法而变得丰富起来了,从而出现了“心理哥特小说”、“科幻哥特作品”、“美国南方哥特流派”、“女性哥特”等现代哥特变体,而约瑟夫・康拉德、弗郎兹・卡夫卡、勃朗特姐妹以及爱伦・坡、纳撒尼尔・霍桑、威廉・弗克纳、夏洛特・珀金斯・吉尔曼、托妮・莫里森、乔伊斯・卡洛尔・欧茨等人的经典之作也连同达芙尼・杜莫里埃、斯蒂芬・金、安・赖斯的流行小说一起被打上了哥特的烙印。

[2]与此同时,哥特批评逐渐发展成为当今西方文学研究乃至文化研究领域当中的一门显学。

中国英美文学学术界对哥特文学的深入研究,开始于20世纪90年代,由于新的学术思潮和文学批评观念的影响,该研究逐渐日趋高涨,以哥特研究作为选题的硕士论文也越来越多。

可以说,目前国内对哥特小说的研究已经形成了一定的规模,显示出全方位、多角度、多层次的态势,这突出地表现在以下几个方面。

一 对于哥特小说史的重新梳理英美文学中存在着一个影响广泛、持续发展的哥特传统,肖明翰教授的《英美文学中的哥特传统》一文对英美文学中的哥特小说进行较完整的历史梳理,对英美文学中哥特传统的起源及其发展进行了描述,进而概括了哥特小说创作的一般性特征。

肖明翰认为,哥特小说致力于揭示社会罪恶和人性深处的黑暗面,并进行深刻的道德探索。

它的产生及其整个发展同英美二百多年来的社会、宗教、文化背景及文学的发展密切相关。

哥特小说有深刻的历史文化根源,例如,日尔曼民族(即条顿民族)中流传的极为丰富的民间传说,英国文艺复兴时期的戏剧,以及《圣经》和基督教传说,特别是关于地狱的传说,都是哥特小说的重要源泉。

哥特小说之所以产生和繁荣于18世纪,也有其特殊的社会、历史和文化原因。

哥特小说是流行18世纪的浪漫主义文学的一个特殊流派,它浓墨重彩地渲染暴力与恐怖,揭示社会、政治、教会和道德上的邪恶,揭示人性中的阴暗面。

肖明翰以及其他学者还对哥特小说以及哥特小说的写法在英美文学中的延续传承进行了研究。

维多利亚时代,英国现实主义作家们普遍使用哥特手法来揭露社会罪恶、批判社会现实,这种结合在狄更斯的《雾都孤儿》、《远大前程》、《荒凉山庄》等作品中都十分明显地表现出来。

在这些作家笔下,哥特故事的背景从遥远的过去和古老的城堡搬到了现实中的工业化大都市。

即使在勃朗特姐妹的《简・爱》和《呼啸山庄》这样的作品里,哥特情节也是被置于现实生活之中。

[3]因此,在维多利亚时代,哥特小说的一个重要发展就是社会化和现实化。

到了19世纪末,哥特小说也获得了新的繁荣,这时期的哥特小说出现了一个十分重要的新特点,那就是对帝国主义和殖民主义的揭露和批判。

此时哥特小说发展的中心移到了美国,特别是在美国南方,哥特传统成了南方文学成就不可分割的重要组成部分。

[4]肯尼迪的《麻雀仓房》就有浓厚的哥特色彩。

随后,爱伦・坡和马克・吐温对哥特小说的发展作出了很大贡献。

不过,南方哥特小说的真正繁荣开始于南方文艺复兴时期,这时期的许多重要作家如福克纳、莱特、麦卡勒、卡波特、珀迪、奥康纳以及后来的莫里森、赖斯等进一步发展了特点鲜明的美国南方哥特小说传统。

[5]此外,还有研究者注意到18世纪英国学者对于中世纪的关注也是哥特小说产生的重要因素。

哥特小说的兴起和发展还可以从小说本身的发展规律上找到某种解释。

从18世纪英国文学发展的总趋势上,可发现哥特小说兴起的原因。

第一是“墓园派”诗歌的发展;第二是对“感伤”的推崇使作家不满足于描写现实生活,而倾向于深入探讨711第11卷 第4期株洲师范高等专科学校学报Vol.11No.4 2006年8月J OU RNAL O F ZHU ZHOU T EA C H ERS COLL E GE Aug.2006①收稿日期:2006-04-14作者简介:董 英(1972-),女,湖南攸县人,株洲师专外语系讲师,中南大学外国语学院硕士研究生,主要从事英美文学研究。

人们的感情世界;第三是“崇高”美学观念的发展。

[6]它们都推动了哥特小说的产生。

[7]二 对哥特小说的文本分析和美学阐释首先,国内英美文学研究者从对第一部真正的哥特小说《奥特朗托堡》(1764年,作者为英国的霍勒斯・沃波尔)的文本解读中,归纳了这种小说体裁的基本模式:在场景设计上,破败的古堡,迷宫般的地下通道、密室、墓穴和地牢,四处游荡的鬼魂和不可理喻的超自然现象使整个小说笼罩着一种宿命的神秘和恐怖色彩,并弥漫着一股荒凉和腐朽的气息;典型的哥特情节是落难的美丽女子遭遇邪恶的男性纠缠却无处可逃,多半还要受到心理阴暗的年长女性迫害,表现的是人性的阴暗面———欲望、暴力、疯狂、复仇、血腥残杀等;在文体形式上,主干故事通常包含有若干次要故事,人物刻画采用平行结构,在细节重复中形成类比或对照;在情感效应上,对危险恐怖事件的描述往往能够引发读者的悬疑和恐惧,既而实现阅读快感。

[8]此外,学术界对于爱伦坡、卡森・麦卡勒斯、安吉拉・卡特、雪莉・杰克逊、福克纳、马修・刘易斯、艾米莉・勃朗特、夏洛蒂・勃朗特、詹姆斯、玛丽・雪莱等英美作家创作的哥特小说,或者其作品中的哥特式因素做了相当深入的文本分析,探究了它们的美学特征。

例如,蔡春露认为20世纪美国著名的南方女小说家卡森・麦卡勒斯的代表作《伤心咖啡店之歌》中,以哥特式小说的风格,运用象征与表现主义结合的艺术手法,生动有力地表现了怪诞的社会现实、现代社会中人的孤独与异化,深刻地反映了美国南方社会工业化过程中人与人之间难以沟通、无法交流的精神世界。

[9]刘玉红在《评坡恐怖小说中的恶梦世界》一文中,认为恐怖和恶梦是爱伦・坡的哥特恐怖短篇小说的特点。

研究者将坡放在哥特文学这个框架内,重新读解坡的恐怖小说中的每一个哥特故事和真实恶梦的展现之间的对应关系。

而且,研究者还指出爱伦・坡的创作使哥特小说的发展发生了质的飞跃。

他将故事冗长、分散的哥特罗曼司浓缩成短小精悍的短篇,在他的小说中,哥特式的恐怖效果不再单独依靠背景和情节,而是将它们和人物心理紧密结合在一起。

研究者也对福克纳的短篇小说《献给爱米丽的一朵玫瑰花》运用的哥特手法进行了细致的研究,挖掘出该小说的哥特式特征主要体现在主题与情节构造、人物形象、场景与肖像描写、神秘性与幻觉4个方面。

研究者进一步得出结论:在美国南方文艺复兴时期,哥特手法成了福克纳等一批作家揭露南方社会和历史中的罪恶的一种重要写作方式。

[10]此外,田祥斌解读安吉拉・卡特改写的3部童话《血淋淋的房屋》、《与狼为伴》和《老虎的新娘》时,认为作家利用哥特式传奇风格渲染阴森恐怖的气氛,将故事置于广阔的现代社会背景下,达到了传统形式与现代意义的统一。

[11]何木英在分析美国当代女作家雪莉・杰克逊的短篇小说《抽签》的创作艺术中,认为《抽签》中采用了哥特式恐怖小说手法,描写一个表面上到处阳光灿烂、百花盛开的具有现代文明的美国繁荣小镇里,现实与虚幻,文明与野蛮,繁荣与衰败对比交织,太平盛世后面隐藏着某种罪恶、恐怖、凄凉、衰败。

这部小说中没有传统哥特小说中的古城堡,也没有鬼魂幽灵的故事,然而,外在的哥特式的恐怖已内化到了人们的心灵之中。

[12]三 对于哥特小说理论渊源的探究一些研究哥特小说的专家对哥特小说的学理依据和存在价值进行了深入的探源,将其渊源追溯到两千多年前古希腊文学理论家亚里士多德的《诗学》和古罗马文论家朗吉弩斯的《论崇高》中,认为它们为我们理解、接受哥特式小说提供了一份弥足珍贵的理论依据。

李伟认为《诗学》是哥特小说创作的理论渊源。

亚里士多德是大力倡导文学作品表现恐怖、罪恶、凶杀、惊奇与苦难等,并对其描写价值与功用作理论探讨的理论先驱。

在《诗学》中,亚里士多德格外强调对足以引起恐惧与怜悯之情的苦难事件的摹仿,特别推重表现“惊奇”而又似乎不合情理的亲人之间的血腥残杀,就在于它更能产生悲剧的效果,更能使人惊心动魄,更能给人带来悲剧的审美快感,从而使人从中得到情感宣泄、思想陶冶和道德净化,并最终使人得到“善”或“美德”。

之所以认为亚里士多德《诗学》中的有关思想与西方哥特式小说创作有着深厚的理论渊源,其原因还在于,借用这一理论来观照哥特式小说,不仅能大大拓展我们阅读、鉴赏、思维的空间,更有助于我们从根本上改变对哥特式小说的认识偏见。

哥特小说虽然弥漫着浓厚的“黑色”氛围,充斥着恐怖、暴力、邪恶等非理性内容,但是,却内在地隐藏着丰富深刻的理性内容。

[13]哥特式小说创作的理论基础还包括西方的崇高理论。

李伟认为哥特式小说创作能在18世纪60年代以来的英国文坛蔚然成风,并很快波及德、美等国,其中一个重要原因就是西方的崇高理论对它的强大支持。

古罗马文论家朗吉弩斯的《论崇高》对后来一系列崇高理论的发展产生了深远影响;康德在《对美感和崇高感的观察》中,更是将崇高感分为“恐惧的崇高”、“高贵的崇高”、“壮丽的崇高”3种,依次反映了对象在主体心灵中引起震撼的强度。

崇高理论不仅是哥特式小说创作的理论基础与思想资源,而且它还启示我们:文学中表现恐怖、惊险等内容并非就是庸俗低级,并非就是仅仅在追求感官刺激,恰恰相反,因恐怖、惊险、黑暗等引起的痛感可以转化为审美快感。

它能在主体心中培植起一种自由的、积极向上的人格力量,是构成审美教育的一个不可分割的组成部分。

[14]四 “女性哥特”研究目前,哥特小说的一个研究热点和重点是对女性哥特的研究。

林斌将20世纪70年代中期以来的西方女性哥特研究的历史与现状作了一个简要的梳理,从而提供了非常有价值的关于女性哥特小说研究的重要资料和学术动态。

许多现当代女性主义评论家把女性作家笔下的哥特作品811株洲师范高等专科学校学报 2006第4期(总第51期)当作一个独立的文学体裁来研究,认为它自身有着独特的意识形态和美学特征。

西方哥特研究在20世纪取得一个特别值得关注的开拓性进展正是在性别与体裁领域。

“女性哥特”概念的提出不仅标志着性别视角开始以一种明确的方式被引入哥特研究之中,而且还为女性主义文学研究开拓了一片崭新的空间。

[15]追根溯源,“女性哥特”这个词语首次出现在莫尔斯的著作《文学女性:伟大的作家》一书中。

在莫尔斯看来,所谓“女性哥特”即“女作家以哥特这种文学形式创作的作品”。