实验 血红蛋白及其衍生物的吸收光谱及

- 格式:ppt

- 大小:88.50 KB

- 文档页数:15

分析化学实验报告范文9血红蛋白脱辅基和重组-2022-1210血红蛋白(Hemoglobin)脱辅基和和重组一、实验目的1.通过实验,了解结合蛋白的变性与变性条件下的行为,从而对结合蛋白中辅基的作用有更深的认识。

2.学习一种生物无机生化科研中常用的为金属酶和蛋白质脱辅基和重组的方法。

3.掌握柱层析法。

二、实验原理血红蛋白是由二价铁Fe(Ⅱ)血红素作为辅基与多肽链结合组成的一种结合蛋白,它是由四个亚基组成的四聚体,分子量大约为65000Da。

四个亚基中的两个亚基的氨基酸序列相同,称为α–亚基,每条链含141个氨基酸。

另外两个氨基酸序列相同的亚基,称为β–亚基,各含146个氨基酸。

α与β亚基有各自的二级、三级空间结构,亚基间以非共价键结合在一起。

每个亚基中均含有一个血红素辅基,它处于一个疏水环境,此疏水环境对血红蛋白的可逆载氧功能起着非常重要的作用。

Fe(Ⅱ)在血红蛋白中始终是以+2价还原态存在的,若被氧化成Fe(Ⅲ),则称为高铁血红蛋白(MHb),其失去可逆载氧的功能。

血红素与血红蛋白均以非共价键相连,其中包括:①Fe(Ⅱ)与近端组氨酸(F8Hi)上的Nε上的配位键;②卟啉环侧链丙酸阴离子与蛋白质氨基酸侧链之间的盐桥;③卟啉环中乙烯基与蛋白质的疏水相的相互作用。

在酸性条件下,由于蛋白的变性而使这些作用变得很弱,以至于高铁血红素可以从血红蛋白的疏水区中游离出来。

利用高铁血红素在丁酮中的溶解度大大高于它在水溶液中的溶解度的性质,用多次丁酮萃取的方法将血红素与蛋白分离。

分离得到的脱辅基血红蛋白(ApoHb)可以再用金属卟啉化合物(例如高铁血红素、钴卟啉、铜卟啉等)进行重组,生成各种不同金属卟啉的血红蛋白。

由于高铁血红蛋白(MHb)的紫外可见吸收光谱中,在405nm处有很强的特征吸收峰,而脱辅基血红蛋白(ApoHb)只在280nm处有蛋白的特征吸收峰,当将高铁血红素加入ApoHb溶液中后,重组成功的高铁血红蛋白(MHb)又会在405nm处出现它的特征吸收峰,因而血红蛋白的脱辅基与重组试验均可用紫外可见分光光度计进行检测。

《血红蛋白含量测定》实验综述报告血红蛋白是由珠蛋白、亚铁血红素等组成,作为红细胞内的一种机能蛋白,在生物体内起到传输氧气、传递电子等功能,与氧和能量代谢有关的重要活动。

在临床上出现各类贫血、白血病及心脏病等症状常与血红蛋白异常有关,因此,人体血液中和尿液的血红蛋白含量的测定是临床检测的一个重要内容。

通常用血红蛋白内的珠蛋白和亚铁血红素在血液中的总浓度来表示。

血红蛋白成分的评价应用范围较广,其涉及动物学、医学、体育学、生物工程学等领域。

目前,随着检验技术的飞速发展和医疗器械的不断改进,目前,血红蛋白含量检测方法主要有比重法、比色法721分光光度仪法、光电比色、电流阻抗法、胶体金法溶血测试条等6个不同方法测定。

1 比重法比重法是血红蛋白测定的最原始的方法,在血库或大量的献血员采血时为了节约时间,看是否贫血,在硫酸铜溶液中加入一滴于溶液中,通过其浮力方法是否大于排开水的重量如果沉入杯底,可以献血,血滴漂浮为贫血。

通过血滴在水中的比重变化来观察人体是否贫血,此方法是基于对血滴重量和在水中浮力进行测量,通过肉眼观察,粗略估计而得出的。

是依据阿基米德原理,血红蛋白是由各种亚铁血红素等构成的,血红蛋白内珠蛋白和亚铁血红素的量多少,直接影响血红蛋白含量多少,因此通过血红蛋白比重法可推算出是否贫血。

该方法不需要特定的设备,操作简单,但准确度低,没有准确的文字描述,不适合推广。

只用于一般体检且对受试者体能状况有一定的要求,故对体质较弱的人群不要采用。

2 血红蛋白目测比色法血红蛋白目测比色法是对比重法的替代,此测定器材包括两个部分,一个是比色管,一个是参照比色槽。

取0.1mol/L稀盐酸溶液2-3滴加于比色管中,再加20ul血液于比色管中,混匀、静置15分钟,不断加蒸馏水于亮光处与比色槽颜色相对照一样,液体的高度即可读取刻度即血红蛋白含量。

由于指定颜色与刻度存在对应关系,进而可以推算出受试者的血红蛋白浓度。

比色法的优点是受试者可以准确知道血红蛋白含量。

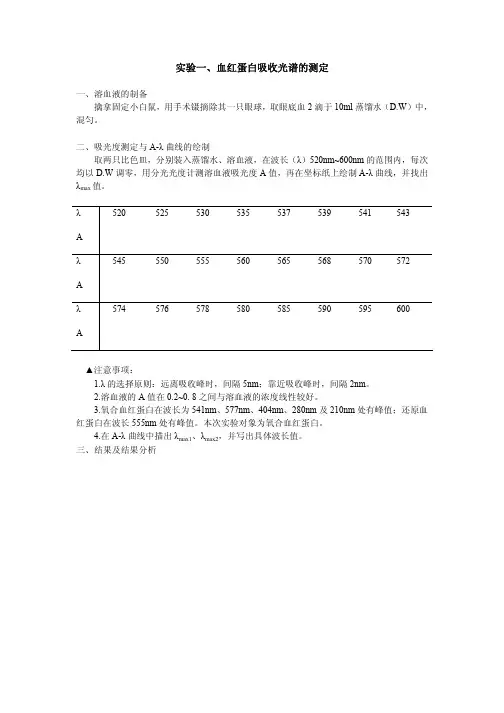

实验一、血红蛋白吸收光谱的测定一、溶血液的制备擒拿固定小白鼠,用手术镊摘除其一只眼球,取眼底血2滴于10ml蒸馏水(D.W)中,混匀。

二、吸光度测定与A-λ曲线的绘制取两只比色皿,分别装入蒸馏水、溶血液,在波长(λ)520nm~600nm的范围内,每次均以D.W调零,用分光光度计测溶血液吸光度A值,再在坐标纸上绘制A-λ曲线,并找出λmax值。

λ520 525 530 535 537 539 541 543 Aλ545 550 555 560 565 568 570 572 Aλ574 576 578 580 585 590 595 600 A▲注意事项:1.λ的选择原则:远离吸收峰时,间隔5nm;靠近吸收峰时,间隔2nm。

2.溶血液的A值在0.2~0. 8之间与溶血液的浓度线性较好。

3.氧合血红蛋白在波长为541nm、577nm、404nm、280nm及210nm处有峰值;还原血红蛋白在波长555nm处有峰值。

本次实验对象为氧合血红蛋白。

4.在A-λ曲线中描出λmax1、λmax2,并写出具体波长值。

三、结果及结果分析实验二、蛋白质性质实验一、等电点(pI)测定当蛋白质溶液处于某一pH值时,蛋白质解离成正负离子的趋势相等,所带静电荷为零,则溶液pH值称为蛋白质的等电点,此时蛋白质易从溶液中析出。

1.操作及结果1号管(pH=5.9)2号管(pH=5.3)3号管(pH=4.7)4号管(pH=4.1)5号管(pH=3.5)0.01mol/L醋酸0.3 — — — —0.1mol/L醋酸— 0.15 0.5 2.0 —1mol/L醋酸— — — — 0.8D.W(ml) 4.2 4.35 4.0 2.5 3.7混匀,各加入0.5ml酪蛋白液,混匀,静置,观察浑浊度。

10min后的浑浊度30min后的浑浊度pH≈pI时,试管中底部沉淀最多,上端较清亮。

2.结论二、茚三酮反应蛋白质的基本结构单位是氨基酸,水解后产生氨基酸。

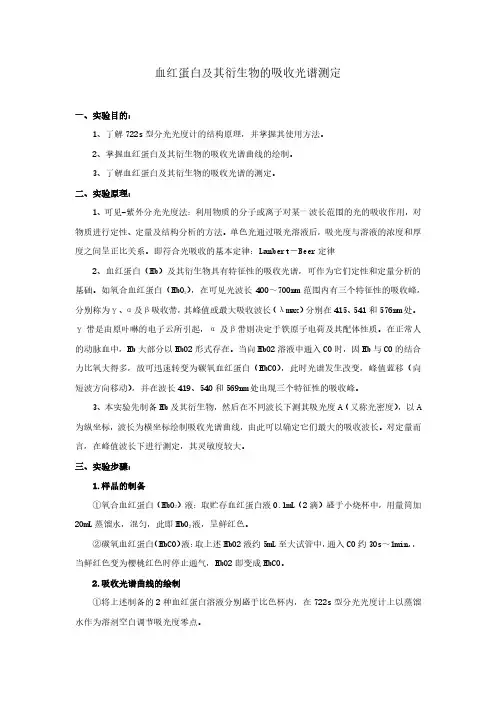

血红蛋白及其衍生物的吸收光谱测定一、实验目的:1、了解722s型分光光度计的结构原理,并掌握其使用方法。

2、掌握血红蛋白及其衍生物的吸收光谱曲线的绘制。

3、了解血红蛋白及其衍生物的吸收光谱的测定。

二、实验原理:1、可见-紫外分光光度法:利用物质的分子或离子对某一波长范围的光的吸收作用,对物质进行定性、定量及结构分析的方法。

单色光通过吸光溶液后,吸光度与溶液的浓度和厚度之间呈正比关系。

即符合光吸收的基本定律:Lanbert-Beer定律2、血红蛋白(Hb)及其衍生物具有特征性的吸收光谱,可作为它们定性和定量分析的基础。

如氧合血红蛋白(HbO2),在可见光波长400~700nm范围内有三个特征性的吸收峰,分别称为γ、α及β吸收带,其峰值或最大吸收波长(λmax)分别在415、541和576nm处。

γ带是由原卟啉的电子云所引起,α及β带则决定于铁原子电荷及其配体性质。

在正常人的动脉血中,Hb大部分以HbO2形式存在。

当向HbO2溶液中通入CO时,因Hb与CO的结合力比氧大得多,故可迅速转变为碳氧血红蛋白(HbCO),此时光谱发生改变,峰值蓝移(向短波方向移动),并在波长419、540和569nm处出现三个特征性的吸收峰。

3、本实验先制备Hb及其衍生物,然后在不同波长下测其吸光度A(又称光密度),以A 为纵坐标,波长为横坐标绘制吸收光谱曲线,由此可以确定它们最大的吸收波长。

对定量而言,在峰值波长下进行测定,其灵敏度较大。

三、实验步骤:1.样品的制备①氧合血红蛋白(HbO2)液:取贮存血红蛋白液0.lmL(2滴)盛于小烧杯中,用量筒加20mL蒸馏水,混匀,此即HbO2液,呈鲜红色。

②碳氧血红蛋白(HbCO)液:取上述HbO2液约5mL至大试管中,通入CO约30s~1min,,当鲜红色变为樱桃红色时停止通气,HbO2即变成HbCO。

2.吸收光谱曲线的绘制①将上述制备的2种血红蛋白溶液分别盛于比色杯内,在722s型分光光度计上以蒸馏水作为溶剂空白调节吸光度零点。

血红蛋白(Hemoglobin)脱辅基和和重组一、实验目的1.通过实验,了解结合蛋白的变性与变性条件下的行为,从而对结合蛋白中辅基的作用有更深的认识。

2.学习一种生物无机生化科研中常用的为金属酶和蛋白质脱辅基和重组的方法。

3.掌握柱层析法。

二、实验原理血红蛋白是由二价铁Fe(Ⅱ)血红素作为辅基与多肽链结合组成的一种结合蛋白,它是由四个亚基组成的四聚体,分子量大约为65000Da。

四个亚基中的两个亚基的氨基酸序列相同,称为α–亚基,每条链含141个氨基酸。

另外两个氨基酸序列相同的亚基,称为β–亚基,各含146个氨基酸。

α与β亚基有各自的二级、三级空间结构,亚基间以非共价键结合在一起。

每个亚基中均含有一个血红素辅基,它处于一个疏水环境,此疏水环境对血红蛋白的可逆载氧功能起着非常重要的作用。

Fe(Ⅱ)在血红蛋白中始终是以+2价还原态存在的,若被氧化成Fe (Ⅲ),则称为高铁血红蛋白(MHb),其失去可逆载氧的功能。

血红素与血红蛋白均以非共价键相连,其中包括:①Fe(Ⅱ)与近端组氨酸(F8His)上的Nε上的配位键;②卟啉环侧链丙酸阴离子与蛋白质氨基酸侧链之间的盐桥;③卟啉环中乙烯基与蛋白质的疏水相的相互作用。

在酸性条件下,由于蛋白的变性而使这些作用变得很弱,以至于高铁血红素可以从血红蛋白的疏水区中游离出来。

利用高铁血红素在丁酮中的溶解度大大高于它在水溶液中的溶解度的性质,用多次丁酮萃取的方法将血红素与蛋白分离。

分离得到的脱辅基血红蛋白(ApoHb)可以再用金属卟啉化合物(例如高铁血红素、钴卟啉、铜卟啉等)进行重组,生成各种不同金属卟啉的血红蛋白。

由于高铁血红蛋白(MHb)的紫外可见吸收光谱中,在405nm 处有很强的特征吸收峰,而脱辅基血红蛋白(ApoHb)只在280nm处有蛋白的特征吸收峰,当将高铁血红素加入ApoHb溶液中后,重组成功的高铁血红蛋白(MHb)又会在405nm处出现它的特征吸收峰,因而血红蛋白的脱辅基与重组试验均可用紫外可见分光光度计进行检测。

血红蛋白与核黄素的凝胶层析分离实验报告一、实验目的本实验的目的是通过凝胶层析分离法,将血红蛋白与核黄素进行分离,并通过紫外吸收光谱法进行检测。

二、实验原理凝胶层析法是一种基于分子大小差异的分离方法,其原理是将待分离物质通过一定孔径大小的凝胶柱,使大分子无法进入孔隙而被留在柱上,小分子则能够穿过孔隙而流出柱底。

血红蛋白和核黄素在凝胶层析柱中的迁移速率不同,因此可以进行有效分离。

三、实验材料与仪器1. 血红蛋白和核黄素样品;2. Sephadex G-25凝胶柱;3. 紫外吸收光谱仪;4. 0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH7.4)。

四、实验步骤1. 将Sephadex G-25凝胶柱用0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH7.4)洗涤至平衡状态;2. 将样品混合后加入到凝胶柱中,以0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH7.4)作为流动相;3. 收集柱底流出的分离物质,用紫外吸收光谱仪进行检测。

五、实验结果与分析1. 实验结果将血红蛋白和核黄素样品通过凝胶层析柱进行分离后,收集到了两种物质。

经过紫外吸收光谱检测,血红蛋白的最大吸收波长为280nm,核黄素的最大吸收波长为375nm。

2. 结果分析通过凝胶层析法成功地将血红蛋白和核黄素进行了有效分离。

在紫外吸收光谱检测中,血红蛋白和核黄素都有明显的吸收峰。

由于两种物质在不同波长下具有不同的最大吸收值,因此可以通过紫外吸收光谱法对其进行定量检测。

六、实验注意事项1. 凝胶柱洗涤至平衡状态后再加入样品;2. 流动相需保持恒定;3. 采用紫外吸收光谱法时需注意波长选择。

七、实验结论本实验通过凝胶层析分离法成功地将血红蛋白和核黄素进行了有效分离,并通过紫外吸收光谱法进行了检测。

该方法简单易行,可用于生物大分子的分离和检测。

一、实验目的1. 了解血红蛋白的生理功能和生化特性。

2. 掌握血红蛋白的提取、分离和定量方法。

3. 熟悉实验操作技能,提高实验操作能力。

二、实验原理血红蛋白(Hemoglobin,Hb)是红细胞内的一种含铁蛋白质,主要功能是运输氧气和二氧化碳。

血红蛋白的分子量约为67000,由四个亚基组成,每个亚基包含一个血红素(Heme)基团。

血红素是血红蛋白的主要功能基团,它能够与氧气和二氧化碳结合。

血红蛋白的提取、分离和定量方法主要包括以下几种:1. 离心法:根据血红蛋白的密度不同,通过离心分离血红蛋白。

2. 电泳法:根据血红蛋白的电荷和分子量差异,通过电泳分离血红蛋白。

3. 荧光光谱法:通过荧光光谱分析血红蛋白的浓度。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:新鲜血液、生理盐水、蒸馏水、0.9%氯化钠溶液、三氯乙酸、碳酸钠、氢氧化钠、硫酸铵、磷酸盐缓冲液、生理盐水、10%TCA溶液、1%Na2CO3溶液、0.1%氢氧化钠溶液、邻苯二甲酸氢钾、荧光分光光度计等。

2. 实验仪器:离心机、电泳仪、荧光分光光度计、天平、移液器、烧杯、试管、玻璃棒、滴管等。

四、实验步骤1. 血红蛋白的提取(1)取新鲜血液5ml,加入等体积的生理盐水,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

(2)取上层红细胞沉淀,加入等体积的三氯乙酸溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

(3)取上层红细胞沉淀,加入0.9%氯化钠溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

(4)取上层红细胞沉淀,加入10%TCA溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

(5)取上层红细胞沉淀,加入1%Na2CO3溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

(6)取上层红细胞沉淀,加入0.1%氢氧化钠溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

2. 血红蛋白的分离(1)取上述提取的血红蛋白溶液,加入10%硫酸铵溶液,充分混合后离心(3000r/min,10min)。

血红蛋白吸收光谱参考文献血红蛋白吸收光谱是研究血红蛋白分子结构和功能的重要手段之一。

下面是一些常用的血红蛋白吸收光谱的参考文献:1. Dou Y, et al. (2018) "Hemoglobin absorption spectrain the visible range: A systematic study and evaluation." Journal of Biophotonics, 11(11): e201700389. 这篇文章系统地研究了血红蛋白在可见光范围内的吸收光谱,并对其进行了评估。

2. Prahl SA, et al. (1999) "Determination of optical properties of turbid media spanning visible and near-infrared regimes." Applied Optics, 38(22): 4870-4883. 这篇文章介绍了一种用于测量生物组织中光吸收和散射的方法,并包括了血红蛋白的吸收光谱数据。

3. Jacques SL. (2013) "Optical properties of biological tissues: a review." Physics in Medicine and Biology, 58(11): R37-R61. 这篇综述文章回顾了生物组织的光学性质,包括血红蛋白的吸收光谱。

4. Prahl SA. (1999) "Tabulated molar extinction coefficient for hemoglobin in water." 这个网页提供了血红蛋白在水中的摩尔消光系数的表格数据,可以用于计算血红蛋白的吸光度。

这些参考文献涵盖了血红蛋白吸收光谱的不同方面,可以作为研究和了解血红蛋白光学特性的重要参考。

实验报告血红蛋白篇一:生化实验报告实验5 血红蛋白凝胶过滤实验报告课程名称:生化实验B实验日期:班级:姓名学号:血红蛋白凝胶过滤一、背景及目的血红蛋白是高等生物体内负责运载氧的一种蛋白质。

存在于脊椎动物、某些无脊椎动物血液和豆科植物根瘤中。

人体内的血红蛋白由两个α亚基和两个β亚基组成。

每个亚基均成球状,内部有一个血红素。

血红素上的亚铁离子可以可逆的与氧分子结合,起到运输氧气的作用。

当携带氧气时,血红蛋白呈鲜红色,无氧时为暗红色。

凝胶过滤法又称凝胶排阻层析或分子筛层析,主要是根据蛋白质的大小和形状,即蛋白质的质量进行分离和纯化。

层析柱中的填料是某些惰性的多孔网状结构物质,多是交联的聚糖(如葡聚糖或琼脂糖)类物质,使蛋白质混合物中的物质按分子大小的不同进行分离。

一般是大分子先流出来,小分子后流出来。

凝胶过滤的突出优点是层析所用的凝胶属于惰性载体,不带电荷,吸附力弱,操作条件比较温和,可在相当广的温度范围下进行,不需要有机溶剂,并且对分离成分理化性质的保持有独到之处。

对于高分子物质有很好的分离效果。

影响分离效果的因素主要有以下几点:1.基质的(本文来自:小草范文网:实验报告血红蛋白)颗粒大小、均匀度2.筛孔直径和床体积的大小3.洗脱液的流速4.样品的种类等,5.缓冲液的pH6.而最直接的影响是 Kav 值的差异性, Kav 值差异性大,分离效果好; Kav 值差异性小,则分离效果很差,或根本不能分开。

影响凝胶过滤的因素主要有:1、层析柱的选择:长的层析柱分辨率要比短的高,但层析柱长度不能过长。

2、加样量:加样过多,会造成洗脱峰的重叠;加样过少,提纯后各组分量少、浓度较低。

3、凝胶柱的鉴定:凝胶柱填装后用肉眼观察应均匀、无纹路、无气泡。

4、洗脱速度:洗脱速度应保持适中。

目前凝胶过滤技术的应用主要是以下几点:1、脱盐2、用于分离提纯3、测定高分子物质的分子量4、高分子溶液的浓缩5、蛋白质的复性二、实验原理层析法是基于不同物质在流动相和固定相之间的分配系数不同而将混合组分分离的技术。

血红蛋白与核黄素的凝胶层析分离实验报告(一)血红蛋白与核黄素的凝胶层析分离实验报告研究背景血红蛋白与核黄素都是蛋白质分子,二者的相互作用对于生命科学研究具有重要的意义。

为了探究这种相互作用,我们进行了凝胶层析分离实验。

实验方法1.准备样品:分别制备血红蛋白和核黄素的样品。

2.制备凝胶:用30%的聚丙烯酰胺凝胶制备样品解离。

3.层析操作:将样品注入凝胶柱中,用适当的缓冲液洗涤后,逐步加入梯度缓冲液。

4.收集分离产物:根据吸光度检测结果,将分离出的产物收集保存。

实验结果通过吸光度检测,我们得到了血红蛋白和核黄素分离的结果。

两种物质的吸光度曲线如下图所示:Sample 1 Sample 2 Sample 3_____ _____ _____| | | | | || | | | | |____| |__________| |________| |_______Hb Hb,NH2 Hb-NHCO-CH2-CH2-NH2λ(max) = 415nm λ(max) = 440nm从图中可以看出,血红蛋白在415nm处具有显著的吸收峰,而核黄素则在440nm处具有吸收峰。

因此我们可以得出分离的结论:实验成功地分离出了血红蛋白和核黄素。

结论通过凝胶层析分离实验,我们成功地分离并检测到了血红蛋白与核黄素。

这对于深入探究蛋白质之间的交互作用具有重要的意义。

优缺点及改进凝胶层析分离方法具有以下优缺点:优点:1.物理操作,不需要高级设备和化学试剂。

2.操作简便,易于掌握,基本上不受样品成分的限制。

3.实验效果比较直观,方便定量计算。

缺点:1.分离效果受到诸多因素的影响,如凝胶质量、样品的pH、流速等。

2.方法适用性比较狭窄,不能对所有样品都使用。

3.不能精确的定位蛋白组分的位置,往往会破坏部分分子。

针对凝胶层析分离方法的缺点,我们可以通过以下改进来提高其分离效果:1.优化凝胶质量,选择适合样品的凝胶制备方法。

2.优化流速等操作条件,使得样品分离效果更好。

实验一血红蛋白及其衍生物吸收光谱分析实验目的:通过吸收光谱分析血红蛋白及其衍生物的特性,了解其在不同波长下的吸收特点。

实验原理:血红蛋白是一种含有铁的蛋白质,可以与氧气结合形成氧合血红蛋白,也可以与氧气解离形成脱氧血红蛋白。

血红蛋白和其衍生物对不同波长的光有吸收作用,因此可以通过吸收光谱分析来研究其特性。

实验步骤:1. 准备0.1M磷酸盐缓冲液,以pH 7.4调节缓冲液的酸碱度。

2. 取适量的血红蛋白溶液,如鲜红色牛血液,或购买的血红蛋白溶液。

3.将血红蛋白溶液稀释至适当浓度,可选用1mg/mL的浓度。

4. 使用分光光度计,以一定的波长范围进行扫描,常见的波长范围为200-800nm。

5.记录吸光度与波长的变化关系,得到吸收光谱。

6.重复以上步骤,使用不同的血红蛋白衍生物(如氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白等)进行实验,比较它们在吸收光谱上的差异。

实验注意事项:1. 实验过程中应注意安全,避免接触到血液或其它有害物质。

2. 缓冲液应正确调节pH值,以保证实验的准确性。

3. 实验操作应准确,避免产生误差。

4. 实验结束后,应及时清洗使用的仪器和玻璃器皿。

实验结果分析:通过实验可以得到吸收光谱图,分析各个波长下的吸光度变化。

血红蛋白和其衍生物在不同波长下的吸光度可以用于定量分析,研究其在生理和病理状态下的变化。

吸收光谱的形状和峰值可以提供血红蛋白的结构特点和功能信息。

实验拓展:1. 可以使用不同方法制备血红蛋白衍生物,如加热、还原等,研究它们对吸光度的影响。

2. 可以使用不同浓度的血红蛋白溶液进行实验,建立标准曲线,实现定量分析。

3. 可以结合其他实验方法,如荧光光谱、紫外可见光谱等,进行多种光谱分析,获得更全面的信息。

氧化血红蛋白与脱氧血红蛋白紫外吸收光谱氧化血红蛋白和脱氧血红蛋白是血红蛋白分子在不同氧气含量下的两种形态。

它们的分子结构不同,因此在紫外吸收光谱上也表现出不同的谱线变化。

人们可以利用这种紫外吸收光谱变化的特征,来对血红蛋白和与之相关的生理状态或疾病进行检测和诊断。

氧化血红蛋白是吸氧后的血红蛋白,通常在人的肺部被氧气所氧化生成,具有优良的氧载体功能。

其紫外吸收光谱主要包括两条波峰:一个较低的波峰在340纳米左右,另一个较高的波峰在400纳米左右。

这两个波峰取决于血红蛋白分子中存在的染料基团的不同构象。

主要是吡咯环和卟啉环元素的不同位置和结构造成的。

吡咯环的共轭π电子体系和卟啉环的带电氮原子与中心的铁离子之间的电荷转移作用,形成了大约在400纳米处的强吸收峰。

而在340纳米的低吸收峰,主要由吡咯环的次级构象转移谷生的吸收产生。

脱氧血红蛋白则是一种未结合氧气的血红蛋白形态。

当人体组织需要氧气供应时,脱氧血红蛋白通过与氧气的互相作用,转变为氧化血红蛋白。

脱氧血红蛋白的紫外吸收光谱也具有独特的特征,它的吸收峰位 mainly 出现在405 纳米左右,同时还有一个亚峰出现在430纳米左右。

相较于氧化血红蛋白,脱氧血红蛋白的低吸收峰在约 410 纳米的位置会较高,相反 340 纳米的位置则会显得偏弱。

脱氧血红蛋白的吸收峰主要由以下结构因素所决定:第一个是卟啉环。

即便是氧气没有结合在铁离子上,卟啉环与铁之间仍存在相应的共轭π 电子交换。

这个交换是在整个卟啉环上发生的,它的λm ax 值是约 388 纳米。

主吸收峰位在405纳米的低波长区域是卟啉环与铁络合体γ链、δ链起到的作用共同的结果,而亚吸收峰则主要是β链卟啉环的β带贡献。

因此总的来说脱氧血红蛋白的吸收峰不仅与卟啉环的存在,还常常与不同的血红蛋白亚单位以及血红蛋白分子微环境的变化密切相关。

在医学诊断中,经常需要测量血红蛋白的含量和形态,来对不同的病情进行判断。