鲁迅与周作人的比较

- 格式:ppt

- 大小:613.50 KB

- 文档页数:14

鲁迅与周作人绝裂之谜作者:林和生一.晨昏相隔的“双子星座”鲁迅和周作人,按其各自在文学上的贡献,被称为中国现代文学史上的“双子星座”。

说“双子星座”,并不完全是形容。

鲁迅又名“长庚”,周作人又名“启明”,两者都是天上的星名。

据鲁迅母亲回忆,鲁迅出生时,胎盘比人先下来,当地乡俗认为,这样的男孩将来会有出息,但命薄,易早夭。

因而,鲁迅不到一岁,便被领到附近的长庆寺,拜庙里一位名叫龙祖的和尚为师,龙祖师傅为鲁迅取了一个法名,叫“长庚”,那是一颗在黄昏出现的星。

3年多以后,周作人出生,也取了一个别名,叫“启明”,那也是一颗星名,但出现的时分与鲁迅相反,不在黄昏而在黎明。

按鲁迅母亲的说法,这意味着两颗星后来会“永不相见”。

历史正是如此。

1923年7月,本来情深意笃、共为“五四”斗士、发誓“永不分家”的鲁迅与周作人,突然之间兄弟失和,不仅生前全无一丝往来,而且两人死后,后代之间也恩断义绝。

就兄弟二人之间而言,失和后不久,即1923年10月1日至11月18日,鲁迅即大病一场,时间长达一个半月多久,据认为他后来1936年死于肺病即与此密切相关。

鲁迅1936年去世时,周作人在兄弟失和13年之后第一次谈到鲁迅:“说起他这肺病来,本来在十年前,就已经隐伏着了……”。

分手后数年间,鲁迅先后写出《牺牲谟》、《颓败线的颤动》、《兄弟》、《铸剑》等文字,“眷意与决绝,爱抚与复仇,养育与歼除,祝福与咒诅”,交织于心,其沉郁与愤世,有增无减。

周作人方面,也于失和后相继写出《破脚骨》、《谈龙集序》、《中年》、《<蛙>的教训》、《老人的胡闹》等文字,用种种暗示手法论及鲁迅,据认为相当恶毒,以至《周作人传》作者钱理群认为:“这恶毒的咒骂出自温雅的周作人,几乎是难以置信的;足见他心中怨恨之深。

”就兄弟二人后代之间而言,据鲁迅儿子周海婴回忆,1948年他随解放大军一道回北京,遇见周作人夫人羽太信子,“对着我破口咒骂起来。

后来似乎感到用汉语骂得不过瘾,又换了日本话,手又指又划,气势凶猛”。

《鲁迅与周作人》读书笔记其实以前自己就有过将他们比较起来的看的心理,可看完这书以后,以前的看法未免太肤浅了,当然现在肯定也是很肤浅的,但总比先前的进了一步。

看鲁迅的传记或者评论文章时,很多地方都提到了周作人的影响,这种影响是相互的。

但相对鲁迅来说,周作人那次与兄决绝之后,对他的打击是甚大的,这件事加重了鲁迅生命中坎坷沉重的一面,使鲁迅在以后的时间里孤军作战,对现实社会、人生产生了更大的怀疑。

我想但从这一点就可以生发出很多言论来吧,这里我也就不祥做讨论。

书中从第一节的“初梦”写到最后的“荣辱”,很显然我们就可以看到孙郁是从时间顺序来结构内容的。

兄弟两个从最初的日本留学到归国这段时期,可以说达到了各自知心的程度,鲁迅这种出于作为兄长的身份对周作人的爱深深的感动了我,鲁迅可以牺牲自己一部分的价值和追求来帮助弟弟,可以让自己整理翻译的书暑上弟弟的名字来发表,为了弟弟的生活费用支出,他本来可以再到日本研究几年的可他选择了归来,在弟弟回来之后,他又尽自己的能力尽量的把作人拉到自己身边来,此时的作人也跟哥哥一起奋战,一起译介外国优秀小说,探讨古文,特别在五四的时候与鲁迅一起举着思想启蒙的旗帜用文字表达着自己对中国的思考。

可寻路是痛苦和迷惘的,这之间的过程有两个人的互相支持其实也能挺得过去,但是后来恩怨终于发生了。

上面的叙述基本上可以概括书中的第一节到第五节。

书中提到了鲁迅与周作人的经历对他们性格及其创作的影响。

一个是在经历了沧桑世事之后依然选择了“入世”,这义无返顾的选择痛苦并夹杂着矛盾和怀疑,带着灵魂上的鬼气战斗着和生活着。

一个在没有经历过过多的困苦之后选择了“出世”。

在书斋里独自品味着人生,沉浸在书香气里怡然的探讨花草虫鱼,像个超脱的智者,可这种似乎与时代脱节的洒脱最终也使他走向了附逆的道路,令很多现代和当代的学者惋惜和为之悲哀。

但两个人同时又好象是都与现实社会相抵牾的现代知识分子,只不过一个是进取,一个是退到书堆里寻乐趣。

一样的茶,不一样的味道——鲁迅《喝茶》与周作人《喝茶》的比较欣赏

一样的茶,不一样的味道——鲁迅《喝茶》与周作人《喝茶》的比较欣赏

鲁迅先生和周作人先生一起,都把喝茶作为自己的艺术去活动,都在茶道上留下了自己的精彩记录。

在鲁迅先生看来,喝茶是一种代表着智慧的文化,也是一种寻求心灵升华的艺术表现。

他喜欢借助茶水的清凉和芳香来沉浸于一种心灵的放松之中。

他喜欢品尝不一样的茶叶,他喝下茶水,就像要在他的身体上萦绕着释放出一股淡淡的柔美,把他周围的不痛不痒的芸芸众生也沉浸其间去得更加放松,凝神冥想,寻求精神上最高状态的慰藉。

而周作人先生则喝茶时有着更为不同的审美,他把茶作为一种生活中可以投射自己思考的媒介,他会借助饮茶来表达自己的思考与看法,尝试用不同的口感来演绎出一种新鲜的心境体验。

在他看来,喝茶不仅仅是喝液体,更是口中的精神,可以以一种特定的方式实现对事物的一种欣赏。

两位先生,有着不一样的品茗哲学,用自己独特的审美,让他们在品尝同一茶时,却又能够感受到不一样的味道。

而他们的文学作品,更是将喝茶的艺术化,让世界充满了美好的茶香。

收稿日期:2004-12-03作者简介:宋其蕤(1947-),女,河南淅川人,广州大学副教授,从事语文教育与儿童文学研究,同时从事文学创作。

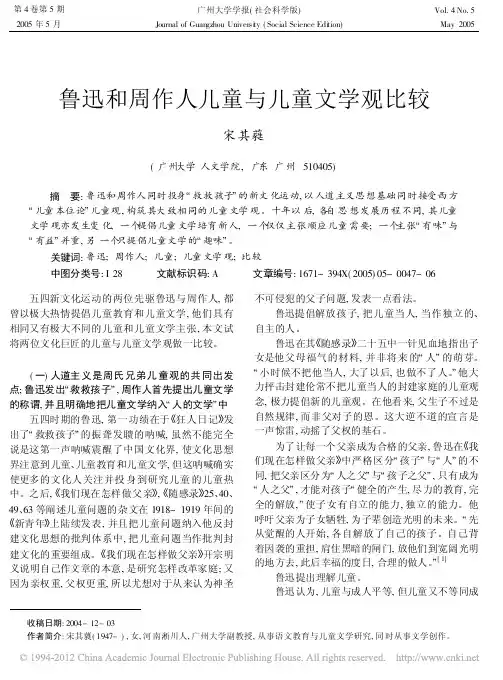

鲁迅和周作人儿童与儿童文学观比较宋其蕤(广州大学人文学院,广东广州 510405)摘 要:鲁迅和周作人同时投身/救救孩子0的新文化运动,以人道主义思想基础同时接受西方/儿童本位论0儿童观,构筑其大致相同的儿童文学观。

十年以后,各自思想发展历程不同,其儿童文学观亦发生变化,一个提倡儿童文学培育新人,一个仅仅主张顺应儿童需要;一个主张/有味0与/有益0并重,另一个只提倡儿童文学的/趣味0。

关键词:鲁迅;周作人;儿童;儿童文学观;比较中图分类号:I 28 文献标识码:A 文章编号:1671-394X(2005)05-0047-06 五四新文化运动的两位先驱鲁迅与周作人,都曾以极大热情提倡儿童教育和儿童文学,他们具有相同又有极大不同的儿童和儿童文学主张,本文试将两位文化巨匠的儿童与儿童文学观做一比较。

(一)人道主义是周氏兄弟儿童观的共同出发点;鲁迅发出/救救孩子0,周作人首先提出儿童文学的称谓,并且明确地把儿童文学纳入/人的文学0中 五四时期的鲁迅,第一功绩在于5狂人日记6发出了/救救孩子0的振聋发聩的呐喊,虽然不能完全说是这第一声呐喊震醒了中国文化界,使文化思想界注意到儿童、儿童教育和儿童文学,但这呐喊确实使更多的文化人关注并投身到研究儿童的儿童热中。

之后,5我们现在怎样做父亲6,5随感录625、40、49、63等阐述儿童问题的杂文在1918~1919年间的5新青年6上陆续发表,并且把儿童问题纳入他反封建文化思想的批判体系中,把儿童问题当作批判封建文化的重要组成。

5我们现在怎样做父亲6开宗明义说明自己作文章的本意,是研究怎样改革家庭;又因为亲权重,父权更重,所以尤想对于从来认为神圣不可侵犯的父子问题,发表一点看法。

鲁迅提倡解放孩子,把儿童当人,当作独立的、自主的人。

鲁迅和周作人的散文创作比较观伴随着中国文学史的演进,20世纪上半叶迅凭借其优秀的文字技巧,尤其是散文创作,深入民心,被称为“新文学之父”。

几十年来,许多作家如周作人,的文学创作深受鲁迅的影响,他们创作的散文着实值得研究和比较观察。

本文将分析鲁迅和周作人的散文创作比较观,旨在展现他们的不同点及各自的创作特色。

首先,就表达方式方面进行分析。

鲁迅善于利用象征、拟人、突出“抒情”等表达方式来表达其漂亮的想法,使散文更加优雅而充满情趣。

他认为,真正优秀的文章应该是抒情性的,有意义的,而不仅仅是记载客观事实。

例如,在《朝花夕拾》中,他用道德评价来反映一个社会,在《药》中,他把苦苦哀求做药的普通老百姓与神灵的比较,以此表达了贫穷人们的绝望,以及陷入贫穷的社会的悲惨命运。

然而,周作人的文学创作有它自己的风格和特点。

他的散文写作充满新颖性,文字抒情感深,表达出一种非常清新脱俗的气息。

他善于把平凡的事物变成生动而有趣的故事,赋予它们自然的生命及隐喻意义,并通过这些故事,去反映社会的不足,昭示向社会的责任。

例如,在《蜗牛与黄鹂鸟》中,他以一只蜗牛与一只黄鹂鸟的爱情故事,表达了社会的不公平。

在《青蛙的安居》中,他以一只青蛙的视角去表现苦难和挣扎,揭示着社会的苦痛和纷争。

其次,就写作主题方面进行分析。

鲁迅认为,只要是正确而有意义的事物就可以成为写作主题。

不管是大桥飞跃的雄壮,还是流水落花的柔美,他都善于从历史事件,社会变革,人物心理状态,自然景观等多方面,展现其文学创作的功力。

例如在《夜雨寄北》中,主题以突击队的决绝跃起和完歌的沉默下降为主,以军旅生活的艰辛描绘了斗争的残酷,抒发了革命的救赎之情。

而周作人则以生活中的小事,如爱情、人类的孤独感、现实的残酷等为主题,反映他所经历的悲惨与苦难,通过抒情的语言来突出其文学创作的出彩之处。

例如在《叶子》中,他以叶子哀叹自己失去爱人的悲痛,以令人沉思的文字,表达了爱情的忧伤。

最后,就写作风格和思想意向进行分析。

一、鲁迅与周作人同为中国现代文学史上的散文大家,但他们的散文风格却有着截然不同的特点:鲁迅的散文风格是战斗式的,是“匕首”,是“投枪”。

鲁迅的四部代表性散文集分别是《热风》,《坟》,《野草》和《朝花夕拾》。

鲁迅的杂文集《热风》是新文化运动初期一系列针砭时弊的散文的集结,它们大都短小精悍,简炼泼辣,像匕首,像投枪,正如郁达夫说的,“寸铁杀人,一刀见血”,对于反动军阀、封建伦理和论敌大都毫不留情,充分发挥着作为“五四”革命战士的战斗武器的作用。

相比于《热风》里的短小杂文,《坟》多为长矛巨戟,煌煌大论,但是批判依旧是严峻的,语调依然是犀利的,尤其是对于反动统治者的专制和国民的卑劣人性讽刺,更加战斗有力,感情激烈。

《野草》里的散文,鲁迅称之为散文诗,这些散文构思奇特,比喻丰富,多用象征手法来表达作者的思想,突出体现了作者“‘惟黑暗与虚无’乃是‘实有’,却偏要向这些作绝望的抗战”的人生哲学,而这些散文篇章却依然秉承了鲁迅的战斗意志,对黑暗的势力和空虚无望的现实作了批判和反抗,应该说这依然是具有着战斗情怀的。

散文集《朝花夕拾》风格独特,鲁迅称之为回忆文,最大的特色是有如炉边絮语,风趣幽默;又如时事点评,嬉笑怒骂,机智锋利,形成了一种优美抒情中闪烁着冷峭讥讽的写作风格,但不可否认的是仍然具有着浓烈的现实参与意识和社会批判情怀的。

而周作人作为中国现代“美文”的提倡者和实践者,是一代美文大师。

周作人创作的美文则具有着唯美的格调,提倡一种怨而不怒,哀而不伤的美学格调,秉行着感情节制的理性风范。

周作人最成功的,也是最美的文章,比如《故乡的野菜》,《乌篷船》和《北京的茶食》,无一不是自居于艺术“象牙塔”中的作品,具有浓浓的闲适格调和唯美风范,以及淡淡的哀愁味和轻轻地幽默情。

可以说,在周作人的小品文里,你难以发现他对于现实的激烈态度,即使对于任何的人或事也绝不过激,像鲁迅那样“痛打落水狗”的战士激情是少见的,因为周作人自称是一个极少狂热的人,因此他的散文风格往往不是以大波大涛、大憎大爱的激烈形式,而是以节制平和的形式来表现的。

・译海钩沉・兄弟携手 共竞译业——我国早期译坛上的鲁迅与周作人刘 全 福一 携手共竞译业周氏兄弟出生于浙江绍兴一个没落的士大夫家庭。

鲁讯(1881—1936),原名樟寿,字豫才,后取名树人;周作人(1885—1967),原名寿,字启明,晚年易名遐寿。

两人虽年有长次,性格迥异,且最终走上了不同的人生道路,但早年却有着许多相似或相同的经历:都曾在私塾接受过正统的封建教育,饱读“四书”、“五经”和大量蒙学读物以及许多明清旧派小说;都曾背叛仕途到南京洋学堂求学,并通过严译赫胥黎的《天演论》首次接触到西方资产阶级先进思想;都曾买舟东渡,负笈日本,其间又进一步受林纾、梁启超等清末翻译家的影响而开始了自己的文学翻译和创作生涯……也许正是这些难得的契合点才使他们携起手来,在我国早期译坛上共同开创了一代译风,为草创时期的翻译事业做出了一番具有划时代意义的贡献。

一般认为,鲁迅与周作人合译的第一本书是1909年出版的《域外小说集》,而事实上,两人最早的合作应追溯到两年前付梓的《红星佚史》一书。

《红星佚史》原名《世界之欲》,是英国作家哈葛特与安德鲁・兰合著的小说,其中正文部分由周作人用文言翻译,十六节诗歌由鲁迅用骚体译出。

除此之外,在东京留学期间,两人还合译了匈牙利作家育环摩尔的《匈奴奇士录》和《黄蔷薇》以及俄国作家阿・托尔斯泰的《劲草》等小说。

由此可见,《域外小说集》的问世只能说是周氏兄弟合作中的最伟大的里程碑。

关于这本书,周作人在1921年新版序言中说道:“一共收三十七篇,我的文言译的短篇,可以说全在里面了。

只是其中的迦尔洵的《四月》,安特莱夫的《谩》和《默》这三篇,是我的大哥翻译的。

”回国以后,两人又于1922年、1923年相继合译并出版了《现代小说译丛》(收30篇,其中鲁迅译9篇)和《现代日本小说集》(收30篇,其中鲁迅译11篇,周建人译3篇)。

1924年前后,鲁迅与周作人因家事纠纷而割断手足亲情,至此,一直被我国当时文坛传为佳话的“周氏兄弟”终于不欢而散,甚至反目成仇,这不能不说是一件令人嗟叹的憾事。

鲁迅和周作人的散文创作比较观鲁迅和周作人,两位中国当代著名文学家,他们在文学界分别担任黑白两派领袖的位置,其中,鲁迅在文学史上留下了无与伦比的影响,而周作人则是受到尊重,二者的作品经久不衰,而他们的散文创作,也拉开了他们在文学史上的友谊之帐篷。

鲁迅和周作人的散文创作,具有写实主义和间断风格。

鲁迅是早期“新小说”文学运动的领军人物,他拒绝古典文学中的封建传统,以活泼有趣为主,开拓新的文学空间,把人物关系抽象成一种更加贴近生活的文学语言,重视写实的视角,使之在当时的文学界中创造出一面旗帜,并被众多文学家所效仿。

而周作人的散文创作,则与鲁迅的散文创作有所不同。

他的散文创作更侧重于审美性,他崇尚古典文学的间断风格,以简练的语言和抒情色彩为主,主要描写动人而又有哲理的自然风景,用细节画出宏伟的整体,点明人生的智慧与真谛,在文学界有着广泛的影响。

从作品本身来看,鲁迅和周作人的散文创作有着不同的特色。

鲁迅注重对社会生活的描写和关注,将具有新颖视角的“新小说”文学观注入散文创作中,以犀利的批判性和尖锐的描写把现实社会的种种伦理道德问题揭示出来,这些作品往往带着深刻的哲理精神,既有着辛辣的政治观点,也有着深刻的哲理感悟,对后代文学爱好者也有着深远的影响。

而周作人的散文创作,则更多的侧重于审美的层面,用简洁而深远的文字来描绘动人的自然风景,以及人们在自然环境中的探索与感受,给人以宁静、淡雅、虔诚、修辞精良的审美享受,为读者打开一扇属于自然的宁静之门,给予读者自然的审美乐趣,也对后代文学爱好者产生了深远的影响。

虽然鲁迅和周作人的散文创作有着不同的特色,但他们都被认为是近代中国文学史上最具有影响力的文学家。

作为两大文豪,他们都经受了时代的洗礼,有着深厚的文学功底,更重要的是,他们都有着对文学的热爱,无论是写实主义还是间断风格,他们都将其用于散文创作中,以实际行动推动着近代中国文学的发展,使我们能够欣赏到上述精美绝伦的文学佳作,世世代代,让他们的文学影响贯穿中华民族的千百年历史,大大的激励着我们的文学精神,让我们深深地体会到文学的博大和神奇。

鲁迅与周作人【鲁迅本没啥了不起的,也就是一笔杆子。

了不起的地方在于他的笔杆子总能被不同的人当枪杆子使,相互开火。

文人嘛,鲁迅也许就是一盒万金油。

关键是在不同的时代不同的读者那里能产生不同的心理作用。

鲁迅与周作人平分了新文学的天下。

】【北京的鲁迅故居有几处?】1917年,应鲁迅的推荐,北大校长蔡元培同意聘请周作人为北大文科教授兼国史编纂员。

周作人抵达北京即雇一辆洋车直奔绍兴会馆,与自己的兄长会合。

哥俩“翻书谈说至夜分方睡”,这一其乐融融的情景在鲁迅日记里有记载。

而周作人的日记也写道:“至四时睡。

”鲁迅帮周作人在补树书屋隔壁的王家租了一所房子。

你来我往,频繁走动,而且经常一起会见共同的朋友。

兄弟俩并肩在北京创业,多多少少抵消了长期折磨着鲁迅的孤独感——周作人的到来,确实一定程度上改变了鲁迅的生活面貌和精神状态。

绍兴会馆时期,也是周氏兄弟关系的黄金时代。

“从1917年开始,在绍兴会馆,两颗文化新星冉冉升起。

新文化运动给周氏兄弟带来巨大声誉,也带来稳定的高收入……”(阿忆语)于是,他们合力在西直门内八道湾购置了一套四合院,喜迁新居。

1923年7月周氏兄弟失和,当时文坛上一场著名的家庭内战就是在八道湾闹起的,几天后鲁迅收拾行李和母亲迁出,搬到西四砖塔胡同61号;也就是说鲁迅只在此生活了几年,周作人居住了近半个世纪,并以此为一生的归宿。

但八道湾依然算鲁迅故居。

【鲁迅与周作人是兄弟还是冤家?】说起八道湾,很自然要想到周作人,以及他的苦茶庵。

八道湾仿佛是因为苦茶庵出名的。

梁实秋曾写过闻一多、潘光旦、宋春舫等人的书房,当然,也无法回避苦茶庵而不谈:“周作人先生在北平八道湾的书房,原名苦雨斋,后改为苦茶庵,不离苦的味道。

小小的一幅横额是沈尹默写的。

是北平式的平房,书房占据了里院上房三间,两明一暗。

里面一间是知堂老人读书写作之处,偶然也延客品茗。

几净窗明,一尘不染,书桌上的文房四宝井然有致。

外面两间像是书库,约有十个八个书架立在中间,图书中西兼备,日文书数量很大。

鲁迅与周作人新诗创作比较作者:秦雪来源:《文教资料》2012年第27期摘要:鲁迅与周作人的新诗数量虽然不是很多,但在白话诗的草创阶段却有不可替代的地位和作用。

在新诗尝试和探索的初期,周氏兄弟的新诗都打上了时代精神的印痕,表现出许多相似之处;然而鲁迅和周作人的性格和思想各异,他们的新诗创作在思想内容与艺术风格上的差异也是明显的。

关键词:鲁迅周作人新诗比较鲁迅和周作人是中国现代文坛上两位光辉耀眼的人物。

鲁迅的杂文、小说和散文,周作人的闲适小品和美文,都是文学史上宝贵的精神财富。

他们都曾创作过一些新诗,数量虽然不是很多,但在白话诗的草创阶段却具有开拓性意义。

在新诗尚处于尝试和探索阶段的五四时期,他们的新诗不可避免地打上了时代的印记,表现出一些相似之处;但周氏兄弟性格志趣以及文学价值取向的不同,又使他们的新诗呈现出不同的思想内容和艺术特色。

一、新诗探索时期共同的文学追求早期白话诗的尝试之作大都属于半文半白、半新半旧的东西。

但都不以诗人自居的鲁迅和周作人的新诗创作,却以崭新的形式和内容为早期白话诗的建立作出了贡献,在白话诗的草创阶段具有不可替代的地位和作用。

周氏兄弟在五四新文化运动的大背景下开始创作新诗,难免受到当时社会风气的影响,加上早期鲁迅与周作人思想上的暗合,他们的新诗创作自然呈现出一些相似之处。

第一,鲁迅与周作人都意识到新诗要想从中国古典诗词的传统形式中挣脱出来,必须进行形式的革新。

他们的新诗都率先采用散文化的语言、欧化的文法和自然的音节,实现了新诗语言和形式的解放。

胡适说:“我所知道的‘新诗人’,除了会稽周氏兄弟之外,大都是从旧式诗、词、曲里脱胎出来的。

”[1]朱自清也说:“只有鲁迅氏兄弟全然摆脱了旧镣铐,周启明氏简直不大用韵。

他们另走上欧化一路。

”[2]他们用散文化的明白畅达的语言,表达着对于时代的感受和认识。

鲁迅早期创作的六首新诗——《梦》《爱之神》《桃花》《他们的花园》《人与时》《他》——完全摆脱了旧诗词形式的束缚,将语言的白话化与形式的自由化结合起来,真正做到了胡适所说的“诗该怎么做,就怎么做”。

鲁迅与周作人作品乡土性的对比作者:李星淼来源:《青年时代》2017年第34期摘要:鲁迅与周作人都是五四时期的作家,他们的作品都包含着浓烈的乡土气息,对绍兴的风俗与风景进行了深入的描写,虽然两者之间有相似之处,但是其表现是各不相同的。

鲁迅的作品情感炽热,关注人性与命运,周作人则注重自我灵性的发挥,本文主要从几个方面对比两名作家作品的乡土性。

关键词:鲁迅;周作人;乡土性对比鲁迅与周作人都是活跃在“五四”文坛时期的文学家,二人的作品皆带有浓郁的乡土气息,堪称中国现代文学的奠基人,所谓“东有启明,西有长庚”便是世人对他们的肯定。

一、景物描写的乡土气息对比乡土文学的重要标志之一便是作品中自然而然流露出的乡土气息和地方色彩,周氏兄弟是土生土长的绍兴人,因此在他们的作品都自然而然的流露出绍兴的风土人情和习俗,使得文章在悲壮中增添了美丽。

鲁迅先生的《故乡》、《药》、《孔乙己》、《社戏》等文章均走进了中学课本,《社戏》中的月夜戏台和《故乡》中的海边沙地的描写无不呈现出了一幅栩栩如生的风景图,在表现绍兴乡土气息的同时又给文章增添了亲和力,鲁迅可谓是中国最早的乡土文学家。

周作人虽不是乡土作家,但是他的《乌篷船》、《喝茶》、《济南道中》等作品均有对绍兴景物风光的描写。

鲁迅的故乡景物描写是“点染性”的,而周作人“全染性”,具有“乐浓”的特点。

周氏兄弟对景物的描写虽有不少共同之处,但也有不同之处。

鲁迅从没有单纯的景物描写,他的描写极“淡”,目的是为了渲染气氛和突出人物特点,其中祥林嫂的悲剧命运便是通过绍兴的“祝福”这一习俗来刻画的。

周作人的描写主要是“全染性”的,在《乌篷船》中对水乡景物大写特写,这种田园美景完全表达了周作人所谓的清高名士之风。

二、故乡怀恋之情的对比人们都对自己的故乡怀有一种特殊的情感,周氏兄弟也不例外,他们的作品中无不流露着对故乡的怀念。

尤其是鲁迅,常常抒发强烈的故乡怀念之情,《社戏》中以较长篇幅回忆儿时观戏活动,并强烈表达了对故乡的怀念,对童年记忆的感怀,鲁迅对故乡强烈的思念与他的一生经历是分不开的,常是身居异乡,在外求子教学,回乡时间十分有限。

鲁迅为什么和弟弟周作⼈决裂?每周热点 东华理⼯⼤学副教授回答鲁迅为什么和弟弟周作⼈决裂?周树⼈作为兄长可以说是对这个弟弟照顾有佳,但是最后居然闹到反⽬成仇的地步,为什么呢?传说有⼀个原因是鲁迅偷看他的⽇本弟媳洗澡,是真的吗?先下结论:确实有外⼈的挑唆,但两⼈性格和追求上的根本不同才是失和最⼤的原因确实有外⼈的挑唆,但两⼈性格和追求上的根本不同才是失和最⼤的原因【鲁迅】鲁迅兄弟的正式失和,是从周作⼈于1923年7⽉18⽇写给鲁迅的⼀封信开始的,这封信不长,最关键的是称呼哥哥为“鲁迅先⽣”,并叮嘱鲁迅“以后请不要再到后边院⼦⾥来,没有别的话。

愿你安⼼,⾃重”。

这⼏句话的分量可谓不轻了,鲁迅读完之后,曾经“邀欲问之”,但是周作⼈不来,于是鲁迅先⽣在26号,去看房⼦,下午收拾书籍,决⼼搬出和弟弟⼀起居住的⼋道湾,六天后正式搬⾛。

【周作⼈】1924年6⽉31号下午,按照《鲁迅⽇记》的记载,鲁迅去⼋道湾的房⼦拿书和⼀些⽤具,刚进门就被周作⼈和他的妻⼦⽻⽥信⼦辱骂殴打,并且打电话叫来了张凤举等⼈,⽻⽥信⼦向他们描述鲁迅的所谓罪状,凡是捏造得不合理的地⽅,都由周作⼈补⾜,接着鲁迅把⾃⼰的书和器物拿⾛了。

⽽根据周作⼈《知堂回想录》的记载,他⾃⼰也曾在⽇记⾥写过⼗个字的关于和哥哥鲁迅⽭盾的话语,但事后被他⾃⼰剪下了扔了。

浔阳咸鱼 历史问答专家 优质历史领域创作者【周作⼈夫妻,左下为⽻⽥信⼦】周作⼈和鲁迅两⼈,对⾃⼰兄弟之间的失和的真正原因,在各⾃的⽂学作品及⽣活中⼀个字也没有提及。

只有鲁迅的夫⼈朱安和许⼴平说了⼀些情况,不过都是和家庭中的琐事相关。

他们失和的时候,三弟周建⼈正在上海,没有当场见证,他也认为鲁迅和周作⼈的失和,是出于家庭纠纷,⽽⾮政治⽴场。

【鲁迅、许⼴平及周海婴】在1924年的9⽉,鲁迅的《俟堂专⽂杂集》中有⼀句“被家⾥⽇本⼥⼈驱逐出去”,那么此时⾃然应和⽻⽥信⼦有关;1925年11⽉3⽇,⼜有⼩说《兄弟》,抒写了兄弟间的虚伪。

鲁迅和周作人为什么绝交鲁迅和周作人原本是亲兄弟,却在后来反目绝交了,这是因为什么原因呢?想要进一步了解,就和小编继续往下看。

鲁迅和周作人绝交的原因周作人为何与鲁迅绝交?对于这件事情,两人都没有表示,鲁迅生前没有发表文字,周作人也一再不解释。

不过当然一些暗示还是有的,而且他们的亲友也可以以旁观者的角度回忆,最后矛头基本上都指向了周作人的那个日本妻子。

周作人和鲁迅两人生前对此事的暗示有,周作人从侧面肯定过是他的夫人不愿意和鲁迅一道居住;鲁迅后来有一个笔名“宴之敖”,据说对此的解释是,“宴”是指家里的日本女人,“敖”是指出来,暗指的就是被周作人的日本妻子赶出来。

但具体细节,两人生前都是一点未提。

而根据他俩的亲友,比如他们的母亲鲁老太太、弟弟周建人、鲁迅妻子许广平、好友郁达夫等人,兄弟反目也是因为那个日本妻子。

据说当时,鲁迅对钱财并不计较,工资和稿费也是交给周作人的妻子支配。

兄弟俩当时一边教书一边写作或者翻译,收入是不低的,每个月差不多有六百元。

但是这个日本女人花钱非常大手大脚,不知道节俭,据说是不论大小病痛都要请日本医生来看。

因此,整个家常常被她弄得入不敷出,甚至需要鲁迅出去借债为生。

因此,鲁迅应该劝过周作人,而那个日本女人甚至说鲁迅对她有失敬和不轨之处,而周作人大概是轻信了自己的妻子,所以误解鲁迅,这才导致两人反目绝交。

由此可见,周作人为何鲁迅绝交?不是因为政见,只是家庭经济上的琐事产生的误会。

周作人和鲁迅的关系周作人和鲁迅的关系,首先还是兄弟。

鲁迅是周作人的长兄,比他大三岁多,周树人和周作人这两个自己改的名字就可以看出他们的关系。

另外周作人早期可以说是一直沿着鲁迅走过的路在走,读私塾、上水师学堂、去日本留学、回国教书。

可以想象鲁迅对这个弟弟的成长,影响是无比巨大的。

而且两人之间的关系也一直很好,兄弟怡怡,这一点从两人各自的日记就可以看出来,一起宴请朋友,一起茶话,一起出游,一起参加讲座,一起去书店照相馆等。