Vol.33No.4

Apr.2012

第33卷第4期2012年4月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)

Journal of Chifeng University (Soc.Sci )本文所探讨的名词翻译主要指表征人类基本

领域中具体实体的名词的翻译。根据可得到的文献显示,相关学者把此类名词命名为事物名词,并对此提出了相关翻译方法,主要有表意法、谐音法、表形法、谐音加表意法和部分谐音部分表意法,但未提供之所以这样翻译的理据,同时这几种事物名词翻译方法只是停留在语言层面,以原语为中心,未考虑目的语读者因素,也未上升到认知层面来分析名词的真正内涵。为此,本文结合当代翻译研究的主流观点,以认知语言学的语义观为理论基础,在名词性概念汉英词汇表征差异的认知理据的关照下,试图探讨表征人类基本领域概念的名词的翻译原则和策略,以期为事物名词翻译提供理论依据和评价标准。

一、认知语言学的意义观

翻译性质与翻译标准及翻译策略有密切的关系,对翻译性质的界定很大程度上决定相应翻译标准和策略的采用。目前,国内外相关学者从不同角度对翻译性质做出了不同的界定,但都认为“意义是翻译的核心”。无论翻译性质是什么,忠实于意义始终是翻译最基本的要求,在目的语中再现源语所表达的意义是译者的首要任务。然而,对于意义的具体含义,不同的语言学流派却持有不同的观点,这最终会影响翻译原则和策略的采用。以下将在简要回顾传统意义观的基础上,重点阐述认知语言学的意义观。

传统的意义观主要包括指称论、使用论、行为主义论、真值条件论、概念论、成分论等等。这些意义观是4种主要语言学范式的意义观的具体体现,即传统哲学、对比语言学、结构主义语言学和转换

深层语法。这4种语言学范式虽有其不足之处,但都属于客观主义语言学范畴。Lakoff [1]曾严厉地批判了这一语言学范畴。他们指出客观主义语言学对于意义的核心观点是语言是对现实世界的直接的镜像反映,意义来自语言本身,现实世界可以通过语言的意义得到准确地理解。由此得出描述同一场景的不同表达具有相同的意义,因为他们反映的是同一场景,比如同一源语表达“玛丽把杯子打破了”,既可以翻译为Mary broke the cup ,也可以译为The cup is broken by Mary ,因为两种译文反映的是同一场景“玛丽把杯子打破了”。

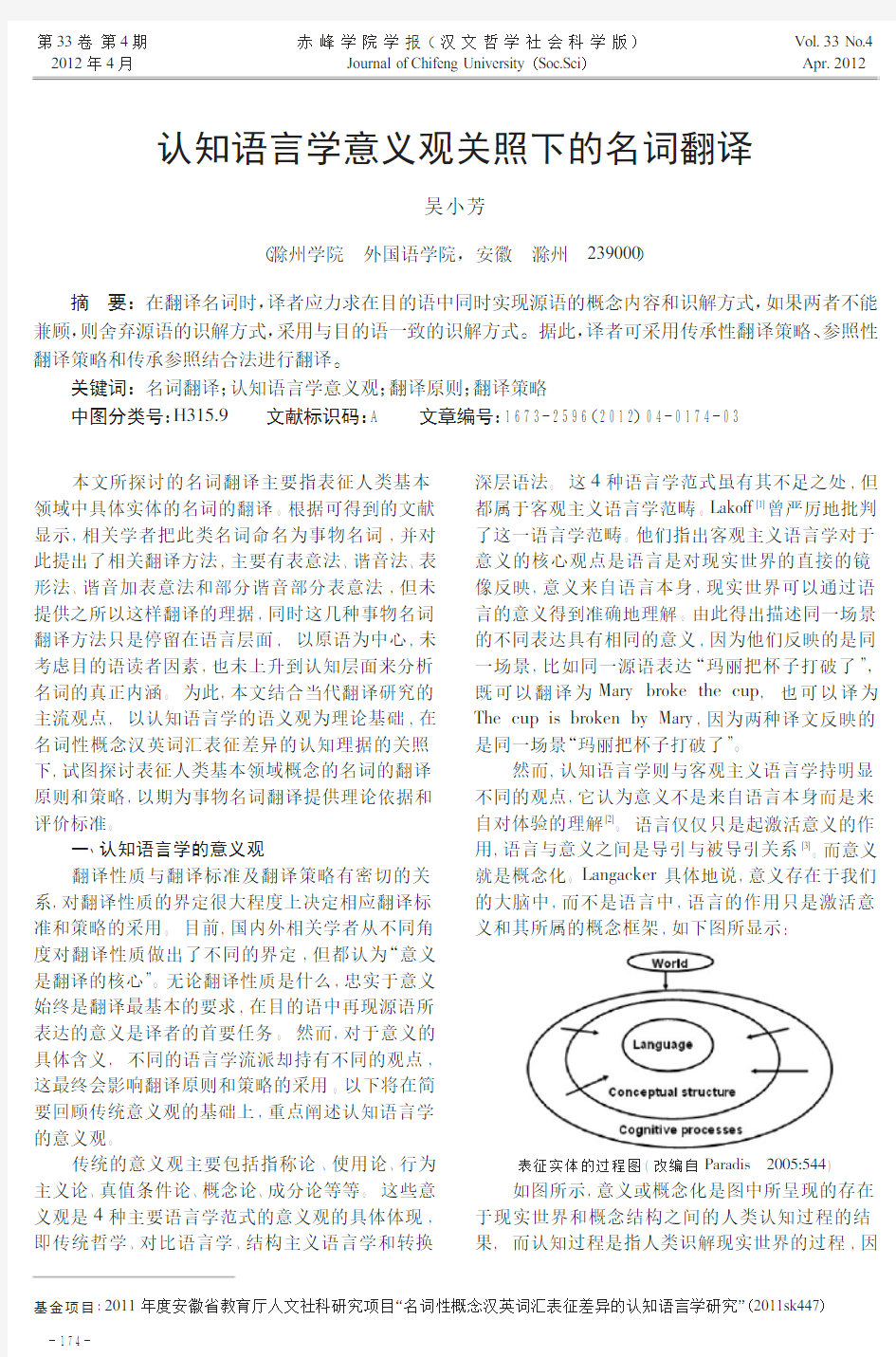

然而,认知语言学则与客观主义语言学持明显不同的观点,它认为意义不是来自语言本身而是来自对体验的理解[2]。语言仅仅只是起激活意义的作用,语言与意义之间是导引与被导引关系[3]。而意义就是概念化。Langacker 具体地说,意义存在于我们的大脑中,而不是语言中,语言的作用只是激活意义和其所属的概念框架,如下图所显示:

如图所示,意义或概念化是图中所呈现的存在于现实世界和概念结构之间的人类认知过程的结果,而认知过程是指人类识解现实世界的过程,因

认知语言学意义观关照下的名词翻译

吴小芳

(滁州学院

外国语学院,安徽

滁州

239000)

摘要:在翻译名词时,译者应力求在目的语中同时实现源语的概念内容和识解方式,如果两者不能兼顾,

则舍弃源语的识解方式,采用与目的语一致的识解方式。据此,译者可采用传承性翻译策略、参照性翻译策略和传承参照结合法进行翻译。

关键词:名词翻译;认知语言学意义观;翻译原则;翻译策略中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1673-2596(2012)04-0174-03

基金项目:2011年度安徽省教育厅人文社科研究项目“名词性概念汉英词汇表征差异的认知语言学研究”(2011sk447)

表征实体的过程图(改编自Paradis 2005:544)

174--

Morphology 形态学,研究词的内部结构和构造规则 如colorful,由color和-ful两部分构成,由此概括出一条规则:名词词尾加上-ful可构成形容词 Morpheme, 语素,不能再简化的有意义的语言单位。如boys,由boy和-s构成 Morph 语素的具体形态 Allomorph 语素变体 英文单词illogical,imbalance,irregular和inactive有着共同的语素in-。换句话说,im-,ir-是语素in-的变体。 Free morphemes 能单独出现,独立构词的语素称为自由语素。如work,boy Bound morphemes 不能独立出现,必须附着在其他语素后才能构词的语素。如distempered中,dis-和-ed是黏着语素,temper是自由语素 Bound roots 不能独立出现,只能被词缀附着后出现 如refer中的-fer,consist中的-sist Content morphemes 包含语义内容的语素(包含简单词和能改变词根意义的词缀),如名词、动词、形容词、副词。如work Function morphemes 通过联系一个句子中的其他词提供语法功能的语素 如介词、连词、冠词 at,for,a,but Inflectional 曲折,生成同一语素的不同形式 -s,-‘s,-ing,-en,-er,-est,-s Derivational 派生,生成新词,通常可以改变词汇意义 Cat,caty Compounding合成 如Girlfriend Reduplication 重复 Abbreviation or shortening 简写 Blending 混合 Motor+hotel=motel Breakfast+lunch=brunch Alternation Man men Suppletion不规则 Go went Syntax句法

认知语言学在英语翻译中的应用 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 大学英语教学是重要的,为提高当代大学生英语能力服务,但现在企业快速发展,企业的用人标准在改变,对学生英语翻译能力有一定要求。英语翻译不仅是英语能力,同时对学生的专业知识有一定认识,专业英语翻译与普通英语翻译是不同,认知语言学在英语翻译中的应用,促使学生能更好的进行翻译,能满足用户的需求,认知语言学是一个涉及多个学科,多个领域的语言,人类的语言是丰富,语言之间是有一定的联系,必须科学的应用认知语言学在英语翻译中应用,能快速提高大学英语能力,符合现代企业对大学生英语能力的要求。 一、认知语言学简述 1.认知语言学含义。认知语言学已经发展到30多年,现在应用领域比较广泛,尤其在一些语言应用过程中。认知语言学是一门综合学科,涉及到人工智能、心理学、语言学等学科。学者对认知语言学提出是根据语言天赋,在学习与应用过程中,都需要人类文化知识进行解释,认知能力是学习知识的基础,在英语

翻译中引进认知语言学,对提高学生英语的翻译能力,由于认知语言学是语言的理论总称,对学习语言有促进作用。 2.认知语言学基本原则。 (1)语法性辨别与范畴化。语法性辨别是有一定规律的,具有渐进性特征,在实际应用过程中,同一个语法与语义、语法环境有一定关系,认知语言学与其它语言的语法有本质区别,在实际应用过程中,表现出渐进性、可变性的特征,根据认知语言学特征,要实现语法学家的目标是有一定难度,必须科学的应用认知语言学语法性辨别与范畴化,掌握其基本原则,能更好的学习英语翻译。 (2)语言与其他认知。认知是认知语言的功能,必须从多个层面,多个角度去进行认知,除了常规的认知,还需要具有特色的认知,以提升认知语言学的特色。认知语言学是要在常规的认知中不断寻找语言现象的类似物。认知语言学家在实际工作中,要积极吸收心理学关于人类范畴化、注意以及记忆性的研究成果来不断完善理论,进而使认知语言学更具有活力。认知语言学在实际应用过程中不断完善,不断总结,不断提高其理论水平,能促进其实际应用的效果。 (3)句法的非自主性。句法是一种模式,英语在

浅谈对语言学的认识 语言学如同它研究的对象——人类语言那样普通显现,没有什么特别艰涩的,这是大多普通人在第一感观中的认识。这样可以说是将语言学简单而且表面化,这是肤浅的理解,如此这样,就无法深刻的探索得语言学的本质。 那为什么大家会如此的认识而且还很固执的笃信自己的判断 呢?这是因为视野,大众只是看到了语言在自己存在的时代,自己生活的群体间的交流。也就因为视野决定了对语言格局的把握,决定了对语言区间的把握。 语言的区间存在多样性,有历史的区间,有地域的区间,特别还有未来的区间,而种种区间间有距离,有距离也就构成了交流的障碍。单从语言讲,它是用来沟通人类情感的,它是人类感情、思想、智慧的载体,而一种天然的距离阻隔了今日与历史的对话,本土与异域的交流,今天与未来的传承,那么语言学作为以人类语言为研究对象的科学,就为消除这种障碍构筑彼此对接的轨道,以一种平台使他们交流畅通。交流才是语言的本质,交流流畅是语言学的功能所在。 我们若只认识到语言学在人类语言交流的本质职能,也无法深刻的理解语言学,而只是使语言学平面化,不能使其主动影响社会交流的功能,也就削减了它的职能。我们还要在语言发展的轨迹上,以一种科学态度审视,揭示其本质。 语言不仅是讲述客观事实,而更重要的是那是人类情感表达的载体。语言在传递中发生了变化,如遗失现象,还特别的是反义现象,

这些特点也就是语言学存在的意义,那么情感就为语言的发展的隐性动力,而情感抉择是人类价值观,世界观的外征,是自我意识的展示。这就是我们依语言的表现特征探知一个时期一个人群的情感特征,从而解读他们的心理。

语言的发展当然不只在主观因素,还有众多客观因素,而客观因素的共同特征就是:语言的不通存在,他们彼此要在碰撞中融合。例如我们中国语言,我们普通话是以北方语调为基础,而就在北方语言区上也依然存在历史进程中传递下来亦然消失的语言的痕迹,特别表现在口语上,更具体讲如陕西人说“快”它不是一个字,而是一连串的“音读”我们即就是用音标也无法注明。 语言学作为研究人类语言的学科,在不同历史环境下其研究的主体也发生变化,最早期以研究古代文献和书面语为主,由此,在教育部发达历史环境下,以此沟通学习者与先贤们智慧、情感上的共鸣。而今天,我们语言学则以当代语言和口语为主,为何?因为今天教育的发达普及,群体间拉近了沟通交流的重心,那么彼此重合度高了,而促使这一切发生的一个原因就是全球一体化,文化碰撞成为了一种必然,而彼此的抵触融合在所难免。我们的语言体系也发生了革命性的变化,从而引进了音标,此为国际通用。还有在文化融合中我们自己的主观努力的结果,也是彼此有借鉴。如字体我们由过去繁体字表象功能更强,而简化字叙述性更强。而音标的引入,还有我们语言教育的一种取向,使我们汉语与英语这两种语言体系有彼此影响。用音标字母表示词语,而且还有讲汉语总是掺杂英文单词,这已是

序论部分 语言学:是以语言作为专门研究对象的一门独立的科学;从方法上分为历史语言学、比较语言学、历史比较语言学、描写语言学;从研究对象上可分为个别语言学和普通语言学;19C 初的历史比较语言学标志着语言学的诞生。 历史语言学:用历史的方法来考察语言的历史演变、研究它的变化规律的语言学。 比较语言学:用比较的方法,对不同的语言进行对比研究,找出它们相异之处或共同规律的语言学。表层结构、深层结构:表层结构和深层结构相对,表层结构赋予句子以一定的语音形式,即通过语音形式所表达出来的那种结构,表层结构是由深层结构转换而显现的;深层结构是赋予句子以一定的语义解释的那种结构。 语言的社会功能语言的依存性(强制性):语言符号的音义结合是任意的,但一经社会约定俗成后,音义之间就具有互相依存的关系,不得任意更改。 语言层级性:语言是一种分层装置。语言结构要素的各个单位,在语言结构中,并非处在同一个平面上,而是分为不同的层和级。语言可分为二层——底层是一套音位和由音位组成的音节,为语言符号准备了形式部分;上层是音义结合的符号和符号的序列,分为三级:第一级是词素,是构词材料';第二级是词,是造句材料;第三级是句子,是交际的基本单位。语言发展的渐变性:指语言从旧质过渡到新质不是经过爆发,不是经过消灭现存的语言和创造新的语言,而是经过新质要素的逐渐积累,旧质要素的逐渐死亡来实现的。语言结构的体系的演变只能采取渐变,不能爆发突变。 语言发展的不平衡性:指语言结构体系发展变化是不平衡的,即词汇、语义、语音、语法的发展速度是不一样的。与社会联系最直接的词汇、语义变化最快,语音次之,语法最慢。组合关系:构成线性序列的语言成分之间前后相继的关系。语言单位顺着时间的线条前后相继,好像一根链条,一环扣着一环,处于这个组合链中的两个符号或符号序列之间的关系就叫组合关系。如:主谓、动宾等都是具体的组合关系类型。 聚合关系:在线性序列的某一结构位置上语言成分之间相互替换的关系。在同一位置上能够相互替换的语言单位具有相同的语法功能。在这个线性序列中,每一个语言单位都占有一个特定的位置,在这个位置上它可以被其他语言单位替换下来,犹如一根链条,某一环可以被另一环替换下来,从而形成一根新的链条。 语言习得性:是指虽然人类先天就具有潜在的语言能力,但要掌握一门语言,必须通过后天的学习,没有现实的语言环境,不能掌握任何一种语言。 语言能力:抽象思维能力和发音能力的结合,即,掌握语言需要有发达的大脑和灵活的发音器官。征候:是事物本身的特征,它代表着事物,可以让我们通过它来推知事物。如:炊烟代表人家。语音部分语音:即语言的声音,由人的发音器官发出,负载一定的意义,是语言的物质外壳,语言依靠语音来实现其社会交际功能。 音素:从音质角度划分出来的最小语音单位,分为元音和辅音。 国际音标:由国际语音学会于1888年制定的一套记音符号,它根据“一个音素只用一个音标表示,一个音标只表示一个音素”的原则,主要使用拉丁字母和各种变形符号,是国际上通用的记音符号。语音的生理属性:指语音的动力、发音体和发音方法。 语音的物理属性:是指物体受到外力作用而发生振动,从而使周围的空气也发生振动,形成音波,音波传入人耳,使鼓膜发生振动,刺激听觉神经,于是人们产生了声音的感觉。语音的物理属性包括音高、音长、音重、音质。 语音的社会属性:指同一个音素在不同的语言或方言中具有不同的作用,执行不同的交际功能,是语音的本质属性。 音高:指声音的高低,取决于发音体振动的频率,具有区别意义的作用。如汉语的声调。音重:指声音的强弱,取决于振幅,具有区别意义的作用。语音的强弱与气流量的大小和发

两种语言,两种思维:由语言操作驱动的灵活认知处理 摘要 人们通过划分周围的物体和事件为可识别的不同类别来了解它们。语言影响这个过程的程度一直是争论的焦点:不同的语言使用者的行为有所不同吗?在这里,我们表明,流利的德语和英语双语根据其操作语言的语法限制自动分类运动事件。首先,正如在运动编码中的跨语言差异所预测的那样,在德语测试环境中运作的双语参与者更愿意在英语完成的基础上比双语参与者更大程度地匹配事件。第二,当双语参与者在英语中遇到语言干扰时,他们的分类行为与德语的预测一致;当双语参与者在德语中遇到语言干扰时,他们的分类与英语的预测一致。这些研究结果表明,认知语言的影响是上下文绑定的和短暂的,揭示了前所未有的人类认知的可塑性。 关键词:双语,认知,认知过程,语言,心理语言学 查理是弗朗柯斯国王,自诩为罗马人的皇帝,发现讲另一种语言就是拥有另一个灵魂。有没有像人类之间能够互相区分的一种基础的东西,这种东西能够在变化的语境中进行转化?语言可以为世界有意义的划分随时提供信息依据(露西,1997;沃尔夫,1956)。例如,在面孔,颜色,事件,和人工刺激上加上特定的语言标签,那么人们就会更快地区分和学习这些概念(罗伯逊,汉利,2008;lupyan& Ward,2013)。接触不同语言的婴儿一旦能说出母语的颜色,就会颜色分类上出现差异(罗伯逊,大卫杜夫,戴维斯,&夏皮罗,2004)。这种影响已经扩展到低层次的感知(蒂埃里,Athanasopoulos,wiggett,绘制,与Kuipers,2009)。在这里,我们通过操纵操作在双语者语言和测量在一个分类任务绩效的方式,探索使用特定语言在认知加工中表现出的差异性。 在两个实验中,我们要求德国的英语学习者提供视频剪辑三合会描绘目标导向运动事件的相似性判断(例如,一个女人向一辆车走)。先前的研究表明,不同语言的人对运动事件的目标或终点有不同的看法。德国、南非语、和瑞典往往提到终点,看看终点,终点在相似性判断和青睐,而英语、西班牙语、阿拉伯语、俄语这样一个较小的程度上(athanasopoulos&拜兰,2013;拜兰,Athanasopoulos,&工作,2013;flecken,卡罗尔,和Stutterheim,2014;Stutterheim,Andermann,卡罗尔,flecken,与schmiedtová,2012)。这些跨语言的差异是因为端点偏好语言观方面的差异,一种语法手段,表达的是一个动作,状态,或事件涉及时间的流动:英语、俄语、阿拉伯语、西班牙语,一个事件的持续期是动词标记(例如,强制性的渐进的-ing形式的英语),和这些语言的使用者更容易查看事件正在进行,不强调端点。相比之下,德国,南非,瑞典缺乏观点,因此不把注意力转向运动进行性。相反,演讲者采用整体事件的看法,终点也包括在其中(详情见拜兰et al.,2013;冯斯塔特海姆et al.,2012)。 在我们的第一个实验中,我们得出在英语和德语语境中的德语和英语的单语和双语德语英语事件分类模式。如果不同的语言与事件分类的差异联系在一起,那么这个任务中的性能将根据语言上下文而变化。在第二次实验中,我们打乱了口头介导的分类,要求不同组的双语者在第一和第二语言重复串的数字。发现只要动词一出现,单跨语言的差异在言语之间存在的干扰就会消失。然而,当双语者使用他们的母语语言的时候,其他语言仍然活跃和被充分利用,影响者与之有所关联的话语形式(abutalebi和绿,2007;Boutonnet,Athanasopoulos,&蒂埃里,2012;吴和蒂埃里,2010)。

认知语言学

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

近年来,认知语言学已经成为国内外学者研究语言学的重点,认知语言学能很好地解释一些其他语言学理论无法解释的语言现象。认知语言学反映了人类认知过程。英语倒装句作为复杂的语言学现象引起很多语言学家的关注。各种不同的语法学派,语言学家和学者在不同的方面做出了很多贡献,但是由于这一复杂的句法特征,很多研究不能系统地解释倒装句。本文以象似性理论为认知原理,对英语倒装句中全部倒装,部分倒装及修辞性倒装进行解释,认为象似性尤其是接近象似性原则和顺序原则是形成倒装的主要原因。 关键字:象似性;倒装句;象似性原则

倒装句作为一种语法形式,是当今语言学研究的一个重要内容。传统理论对倒装的研究忽视了语言外部的因素,未重视认知对语序的制约作用,研究不够全面。 本文以认知理论为基础,对英语倒装句进行分析研究,以象似性原理为理论为依据,对英语中的不同倒装现象进行了分析和解释。在对句首倒装成分做出解释的基础上,本文对倒装句中动词全部活部分出现于主语之前的情况进行了解释,认为邻近象似性是英语倒装句中动词或全部或部分地随着突显成分提到主语之前的原因。 2 文献综述 国内外学者对认知语言学的研究做出了很多贡献,如王寅著的《认知语言学》,赵艳芳的《认知语言学概论》,Lackoff. G& M. Johnson’s MetaphorsWe Liveby等等。所以,以期刊、论文方式讨论倒装句的研究出了许多成果。传统研究主要是从修辞、句法、语用和语篇的角度进行的。徐盛桓,以语料统计为依据,研究英语倒装句,认为倒装是为实现句中各种成分的信息状态合理分布的调节装置,通过调节,使语句的成分有恰当的错位,达到全息的语用目的。余笑,从Verschuern提出的语用综观说出发,探讨英语和汉语中倒装语序的语用功能。发现英汉倒装语序均具有焦点分离突出和情景设定的功能。 而从认知语言学角度研究英语倒装句日益增多。杨壮春,用射体(trajectory)-界标(landmark)理论从认知的角度对倒装句的焦点突显功能作出解释,认为倒装句是该理论在语言学中的现实化,它把“射体-界标”转化为“界标-射体”结构形成句末焦点,以使人们注意的焦点落在新信息上,从而达到英语倒装句的凸显效果。更多的是以图形与背景理论为视角,对英语倒装句的焦点凸显功能进行重新阐释,认为英语倒装句符合图形-背景理论中的凸显原则,如王冰营,吕娜;刘先清;王海欧等。 用传统的修辞、句法、语用和语篇的角度进行的分析有其自身的缺陷,仅仅将倒装句认为是一种表示强调手段的句子。而用图形与背景理论分析可以解决为什么句子应该倒装即英语倒装句起始部分的问题,但是却解决不了为什么动词或者功能词应该放在主语前面这样的问题。象似性作为认知语言学中重要的概念,可以进一步研究英语倒装句中的问题。 3倒装句 英语句子的正常语序是主语位于谓语之前,然后是宾语或表语或其他句子成分。如果将全部谓语或谓语的一部分,或将宾语、表语、宾语补足语提到主语之前,就称为倒装语序(Inverted Order)。

2008年1月第24卷 第1 期Journal of Sichuan I nternati onal Studies University Jan.,2008 Vol.24 No.1 认知语言学的翻译观及其对翻译能力培养的启示 吴 波 (华东师范大学英语系,上海 200062) 提 要:认知语言学的翻译观为探讨翻译本质和翻译教学之间的关系提供了一个新的视角。翻译教学的中心是培养学生的翻译能力,而译者的认知活动和翻译能力之间具有密切的关系。建立在认知语言学基础上的翻译教学模式对全面培养学生的翻译能力,改进当前翻译教学中存在的问题将会产生积极的作用。 关键词:认知语言学;翻译能力;翻译教学 中图分类号:H31519 文献标识码:A 文章编号:1003-3831(2008)01-0056-05 A Cogn iti ve L i n gu isti c Perspecti ve on Tran sl a ti on and its En li ghtenm en t On the D evelop m en t of Tran sl a ti on Ab iliti es WU B o Abstract:A cognitive linguistic pers pective on translati on p r ovides a ne w outl ook on the relati onshi p bet w een translati on and translati on teaching:the core of translati on teaching is t o devel op translati on abilities which are cl osely related t o the translat or’s cognitive activities.A translati on teaching mode with a cognitive linguistic pers pective will hopefully facilitate the devel opment of translati on abilities as well as the eli m inati on of p r oble m s in current translati on teaching. Key words:cognitive linguistics;translati on abilities;translati on teaching 一、认知语言学的翻译观 认知语言学的翻译观认为,“翻译是以现实体验为背景的认知主体所参与的多重互动作用为认知基础的,读者兼译者在透彻理解源语语篇所表达的各类意义的基础上,尽量将其在目标语言中表达出来,在译文中应着力勾画出作者所欲描写的现实世界和认知世界(王寅,2007:583)”。认知语言学的翻译观强调体验和认知的制约作用,重视作者、作品和读者之间的互动关系,追求实现“解释的合理性”和“翻译的和谐性”。认知语言学建立在体验哲学的基础上,用认知语言学的视角去审视翻译,相比传统的以文本为中心的翻译观和传统语言学的翻译观,它突出了主体认知活动在翻译中的表现。这是有关翻译活动的一个本质现象,却一直以来在翻译研究中未能得到足够的重视。同时,相比解构主义、阐释学和文化学派的翻译观等强调译者(即解构者或阐释者)本身的视域、经验和立场等主体性因素在翻译活动中的发挥,认知语言学的翻译观提出要发挥体验和认知对主体性因素的制约作用。 认知语言学的翻译观一方面承认认知活动对翻译的决定作用,即译文是体验和认知的结果,一方面又指出译者作为认知主体之一应受到其它参与翻译活动的认知主体间互动的制约,翻译时应“创而有度”,而不是“任意发挥”(王寅,2007: 581),因而它是一种追求平衡的翻译观。换言之,认知语言学的翻译观承认并描述了认知活动在翻译行为中的客观存在,同时又提出译者必须尽量重现原文所表达的客观世界和认知世界;它既是看待翻译活动的一种新的整合性视角,同时又从认知的角度提出了翻译活动的标准。鉴于翻译教学的对象是未来的译者,而认知语言学直接关注译者认知活动的过程,强调主体的体验性和创造性,重视认知所产生的结果,笔者认为用认知语言学的视角去审视当前的翻译教学,将会有助于翻译研究者和教师在翻译教学相关的一些问题上有新的发现,比如课堂教学的具体目标、模式,翻译教材的选择和使用的标准等。认知语言学的翻译观可以为翻译教学提供一种有效的理论模式和支持。 二、翻译能力:翻译课堂的具体目标 译者主体性在翻译中的全面介入以及译者对翻译结果的影响在翻译研究中已获得广泛承认。根据相关的研究结果(吴波,2006),笔者认为翻译教学的总体远景目标是培养合格的译者,而翻译课堂的具体目标是培养学生的翻译能力。翻译能力的核心是分析原文和重建原文功能的能力。但需

关于对比语言学在英汉翻译中的运用的论文摘要:随着我国国际地位的逐渐提升,英语也成为我们日常交际中的主要语言之一。但是在交际过程中,由于语言不通阻碍交流,因此翻译的作用逐渐凸显出来。但是翻译作为一种交流的环节,由于它是一门跨语言的艺术,所以需要涉及到汉语和英语这两种语言的重组。同时翻译过程作为一种语言传播的过程,需要对源语言和目的语言各自的语言学要素进行深刻的认识与了解,这样才能够在沟通的过程中实现信息的交流。在实际的硬汉翻译过程中,语言学知识贯穿着翻译过程的各个部分。因此接下来本文将对语言学在英汉翻译中运用展开详细的分析。 关键词:语言学;英汉翻译;运用分析;探讨研究 中英翻译作为一种语言、一种文化之间的转换,包含着众多的语言学知识。在翻译的过程中,讲求信、达、雅,不仅仅要将源语言转换成目的语言,同时翻译过来的语言要能够和目的语言表达方式相一致。我们可以将翻译的过程看成是编码解码的过程,在这个过程中,翻译人员担任着中介者的作用,翻译信息的是否得当,直接影响着交流的整个工程。因此在翻译中需要对源语言和目的语言的语言学要能够精通了解。 一、外延意义与内涵意义在英汉翻译中的运用分析 (1)外延意义在英汉翻译中的运用语言的外延意义就是指语言的概念知识,是一个词语最为基本的含义,也是语言交际过程中的核心概念。我们在平时的语言学习过程中对于一个词语最先掌握的就是其外延意义,也是其最为基本的含义。我们在平时学习英语查字典的过程中,相对应的英语词汇的相关汉语解释就是其

外延意义。外延意义通常来讲具有稳定性,只和这个词语有关。外延意义并不会因为说话者本身所处的国家、说话者身份或者是所处的环境而有所改变。例如,翻译人员在对dragon、dog、book这些词语进行翻译的过程中,他们的基本含义就是龙、狗以及书本,不会出现在澳大利亚是这个意思,而在中国就变成了另外一种概念。外延意义具有明确性,不会随着国家、地域的不同就变成意外一种含义。 (2)内涵意义在英汉翻译中的运用语言的内涵意义就是指语言深层次的含义,是在一定的国家,一定的文化背景的覆盖下,给予词语的外延意义以一定的感情色彩。也就是说一个词语的外延意义只是一种表面化的意义,需要根据不同的文化环境赋予其社交色彩。用一种更加简单的方式来理解就是说外延意义是一个词语基本的、表面的含义,而内涵意义就是指一个词语的深刻的、潜藏的意义。前文讲过,外延意义具有稳定性以及明确的指向性,而内涵意义则具有不稳定性。一个词语的内涵意义需要读者自己根据其对于不同文化的理解加以体会。一个词语的内涵意义会因为不同的人、不同的身份、不同的国家、不同的文化背景而有所不同。它也会随着社会不断向前发展,一个词语的内涵意义也会有所变革,同时在不同的语言环境中,一个词语的内涵意义也不一样。同样,我们可以举例进行说明:Youarealuckydog.在这句话中,dog的外延含义是不会改变的,也就是狗的意思,无论是在英语语境或者是在汉语语境中。但是由于所处的社会背景不一致,其内涵意义呈现出差别,在英语中,dog通常代表着忠诚,具有褒义,而在中国,dog则代表着不好的东西,例如狗仗人势。因此在翻译过程中需要从源语言的内涵意义出发,将其翻译为“你真是个幸运儿”,而不是“你真是条幸运的狗”。

在认知语言学的视角下看翻译 摘要:在翻译学界,翻译的标准与原则一直是大家广泛关注的焦点和热门话题,而对于如何实现翻译,研究得更多的是如何处理具体的字、词、句和篇章,实现它们从原语到译语的解码,也就是实现两语对等。但在实际翻译过程中,也就是在对翻译材料进行理解和表达时,译者常常遇到许多困难,因为对材料无法用具体的两语对等方法来处理。所以本文试图从翻译过程中遇到的这些问题出发,在认知语言学的视角下进行思考和研究,运用认知语义学、类典型与基本层次范畴等理论,分析这些问题中隐藏的深层次意识,然后提出自己的观点。 关键词:认知语言学翻译认知语义学类典型基本层次范畴理论 引言 在翻译学界,翻译的标准与原则一直是大家广泛关注的焦点和热门话题。关于翻译的标准,我国历来就有不同的看法,早在汉朝和唐朝时期,就有了“文”与“质”之争,实际上是直译与意译之争;还有清代翻译大师严复于1898年提出了“信”、“达”、“雅”的标准,即忠实于原著,译文流畅,文字典雅。1951年,傅雷先生提出了文学翻译的“传神”论,这是比“信”、“达”、“雅”更高的翻译标准,傅雷先生认为,“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。”1964年,钱钟书先生提出了翻译的“化境”之说:“文学翻译的最高标准是‘化’”;除了国内的翻译家提出的翻译标准之外,早在1972年,英国著名学者亚历山大·弗雷赛·泰特勒在他的著作《论翻译的原则》里,就提出了翻译中的三项基本原则:一、译文应完全复写出原作的思想;二、译文的风格和笔调应与原文的性质相同;三、译文应和原作同样流畅。(冯庆华2020:P4-5) 对于如何达到翻译的最高标准,研究得更多的是如何处理具体的字、词、句和篇章,实现它们从原语到译语的解码,也就是实现两语对等。但在实际翻译过程中,也就是在对翻译材料进行理解和表达时,译者常常遇到许多困难,因为对材料无法用具体的两语对等方法来处理。所以本文试图从翻译过程中遇到的这些问题出发,在认知语言学的视角下进行思考和研究,运用认知语义学和类典型与基本层次范畴等理论,分析这些问题中隐藏的深层次意识,然后提出自己的观点。

重庆师院学报(哲学社会科学版)2003年第3期 认知语言学的语境观 谢 应 光 (重庆师范大学 外国语学院,重庆 400047) 摘 要:本文在有关学者对认知语言学论述的基础上,讨论认知语言学框架中的语境概念。按照认知语言学,人的心智是体验的,是在人与周围环境相互作用的过程中形成的,而这种相互作用又依赖于理解并参与这种相互作用的人的心智。在此基础上,本文讨论了认知语言学的经验主义语境观、“激活”语境观和典型语境观。 关键词:认知语言学;语境;经验主义;心智;相互作用 中图分类号:H0 文献标识码:A 文章编号:1001-9936(2003)03-0103-05 语境是语用学中常用的概念。在认知语言学中,概念化被认为是语言意义和语法的基础,这似乎与语境概念没有多大关系。其实,认知语言学自有其独特的语境观。为了澄清这个问题,Langacker(1997)曾专门写了一篇论文,题目就叫“认知语义学的语境基础”,说明语言意义的概念观为什么和在多大程度上能够以语境概念为基础。他(1997:240)指出,虽然认知语言学以对心智的研究为中心,但也可以把它描写为社会的、文化的和语境的语言学。本文的目的是在有关学者对认知语言学论述的基础上,讨论认知语言学框架中的语境概念。 一、经验主义的语境观 语用学中关于语境的论述很多。例如,有人把语境看作是上下文,即单词或句子前后出现的语言材料;Searle把语境定义为对理解话语所必须的一组背景假设;(Ungerer&Schmid:,1996:45)Levins on(1983: 22-23)指出,语境指的不是话语的实际情景,而是所选择的在文化和语言上与产生和解释话语有关的那些特征;S perber和Wils on(1995:15)则认为语境是一种心理建构,是听话人对世界所作的假设的一个子集,正是这些假设而不是客观世界的实际状态影响对一句话的解释。在这个意义上,语境并不局限于直接的物理环境或前面刚刚说过的话语,对未来的期待、科学假设、宗教信仰、对往事的回忆、一般性的文化假设以及对说话人心理状态的猜想都可以在对话语的解释中起作用。 虽然上述关于语境的论述也提到了理解话语时的一些主观因素,但R obins on(1997:256)指出,语用学中关于话语理解的假设一般都体现了客观主义的立场,即在谈论语言时,把语言中的规则和结构假定为关于客观世界的客观事实,假定它们是真实而独立于观察者的,把根据这种观察立场所创立的结构转变为心理的结构。认知语言学采取经验主义的语义观对客观主义持批评的态度。而Lakoff和Johns on (1980:192-193)否认有绝对的、无条件的真理,他们指出,真理是相对于我们的概念系统的,而我们的 收稿日期:2002-11-06 作者简介:谢应光(1949—),男,重庆师范大学外国语学院,教授。

语言学术语翻译及术 语解释

术语翻译及术语解释汇总 术语翻译 1.Design features of language(语言的甄别特征) Arbitrariness(任意性),Duality(二层性/二重性), Creativity(创造性/原创性),Displacement(移位性),Cultural transmission(文化传播),Interchangeability(可互换性) 2. Functions of language referential 指称功能 poetic 诗学功能 emotive情感功能 conative 劝慰功能 phatic寒暄功能 metalingual function 元语言功能ideational function概念功能interpersonal function人际功能textual function语篇/文本功能 Informative(信息/告知功能),Performative Function(施为功能), Emotive Function(情感功能),Phatic communion(寒暄交谈), Recreational Function(娱乐功能),3. Phonetics(语音学), Phonology(音系/音位学); Morphology(形态学), Syntax(句法学); Semantics(语义学), Pragmatics(语用学) Articulatory phonetics发音语音学Acoustic phonetics声学语音学Auditory phonetics听觉语音学 Psycholinguistics心理语言学Sociolinguistics社会语言学 Anthropological linguistics人类语言学Computational linguistics计算语言学 Applied linguistics应用语言学Neurolinguistics神经语言学 4. Descriptive vs. prescriptive描写式和规定式 Synchronic vs. diachronic共时和历时 Langue vs. parole语言和言语Competence vs. performance语言能力和语言行为 5. Vocal tract 声道(resonating cavities共鸣腔), pharynx咽腔, oral cavity口腔 and nasal cavity鼻腔. 其它的一些发音器官:lungs肺, windpipe(trachea)气管, vocal folds声带, larynx喉, epiglottis会厌,次声门, pharynx咽, uvula小舌, hard palate硬腭, soft palate软腭, alveolar ridge齿龈 6.Consonants and vowels(辅音和元音) A. Manners of articulation发音方式 B. Places of articulation发音位置 7. Stop (or plosive)爆破音 Fricative摩擦音 Approximant近似音 Lateral (approximant)边音 Affricates塞擦音, trill颤音 and tap 闪音 Bilabial双唇音 Labiodental唇齿音 Dental齿音 Alveolar齿龈音 Postal veolar后齿龈音 Retroflex卷舌音 Palatal硬腭音 Velar软腭音 Uvular小舌音, pharyngeal咽音 glottal声门音monophthong vowel: 单元音 diphthongs双元音 triphthongs三元音 Lax vowels短元音 Tensed vowels长元音 8.Coarticulation and phonetic transcription协同发音和标音 anticipatory coarticulation先期协同发音 perseverative coarticulation后滞协同发音. broad transcription宽式标音 narrow transcription严式标音 9. minimal pairs最小对立体 Phoneme音位 phonemic transcriptions音位转写 phonetic transcriptions语音转写 phones音子 allophones音位变体 complementary distribution互补分布

When I was preparing the postgraduate entrance examination of NNU(Nanjing Normal University),some of these following concepts had been tested,but there's no specific or clear explanation in the textbook required by the university.As in preparing the second-round examination I read them in other relevant books, I wrote down here for your reference.Hope they are useful to some of you. 1. Acculturation(同化过程)is a process in which members of one cultural group adopt the beliefs and behaviors of another group. 2. Adjacency pair(相邻语对);a sequence of two utterances by different speakers in conversation. The second is a response to the first, such as question/answer sequences and greeting/greeting exchange. 3. affix: a bound morpheme that is attached to a stem and modifies its meaning in some way. 4. agreement (concord)(一致): a grammatical phenomenon in which the form of one word in a sentence is determined by the form of another word which is grammatically linked to it. E.g. in the sentence The boy goes to school every day.There is an agreement in number between boy and goes. 5.articulators(发音器官): the tongue,lips,and velum, which change the shape of the vocal tract to produce different speech sounds. 6.aspect(体): the grammatical category representing distinction in the temporal structure of an event. English has two aspect construction---the perfect and the progressive.(完成体和进行体) 7.aspiration(吐气); the puff of air that sometimes follows the pronounciation of a stop consonant. E.g. /p/ in the word pit. 8.consonant(辅音); a speech sound produced by partial or complete closure of part of the vocal tract, thus obstructing the airflow and creating audible friction. Consonants are described in terms of voicing, place of articulation, and manner of articulation. 9. converstional implicature(会话含义):meanings that are explicable in the light of converational maxims. https://www.doczj.com/doc/8515322981.html,municative competence(交际能力); the ability to use language appropriately in social situations. 11. constituent(成分): a syntactic unit that functions as part of a large unit within a sentence; typical constituent types are verb phrase, noun phrase, prepositional phrase and clause. 12.case(格):the grammatical category in inflectional languages by which the form of a noun or noun phrase varies for grammatical or semantic reasons. English has only one case distinction in nouns—the genitive case(所有格), but English pronouns have three forms that correspond to three of the six cases in Latin. 13.clause(小句): a grammatical unit that contains a subject and a predicate. It may be a sentence or part of a sentence. 14.closed class(封闭词类): a group of words whose membership is small and does not readily accept new members. 15.coinage(创新词): the construction and addition of new words. 16.distribution(分布): the set of positions in which a given linguistic element or form can appear in a language. 17.duality(双重结构): a type of double-layer structure in which a small number of meaningless units are combined to produce a large number of meaningful units. 18.entailment(包含); the relationship between two sentences where the truth of one(the second)

学号:100050211021卢斌 从认知语言学浅谈翻译策略 ——以《枫桥夜泊》两个英译本为例 摘要:本文从认知语言学的翻译观的角度出发,对张继的《枫桥夜泊》两个英译本进行分析,讨论诗歌翻译过程中出现的问题,并提出相应的翻译策略。关键词:认知语言学翻译策略《枫桥夜泊》 Abstract:In terms of the translation outlook of cognitive linguistics,this thesis analyzed two English versions of Mooring by Maple Bridge at Night,a poetry of zhangji,discussed the problems occurred during the process of poetry translating and put forward some corresponding translation skills Key words:cognitive linguistics translation skills Mooring by Maple Bridge at Night 在文学翻译界,严复的“信、达、雅”原则影响甚大,在古诗英译的实践中也有所体现。严复的翻译原则实在是对翻译精髓的精辟总结,所以我们现在再来谈翻译的策略,多多少少会受其影响,但是我们可以不断地完善和发展它。翻译的认知过程越来越受到业界的关注,本文将从认知语言学的角度出发,分析《枫桥夜泊》的两个英译本,关注认知体验在翻译过程中的参与作用,讨论诗歌翻译中的问题,并提出相应的翻译策略。 一.认知语言学的翻译观 “认知语言学的基本观点可以总结为“显示---认知----语言”【1】,即:在现实和语言之间存在“认知”这一中间缓解。王寅在《认知语言学》中总结了几个认知语言的翻译观。本文讲主要从翻译的体验性观点和翻译的“两个世界”观点来阐述一下翻译的策略:一.翻译具有体验性,人类的思维,认知和理解都来源与基本相似的客观世界,因此才有大致相通的思维,但是这也同时意味着,将有一部分思维是在共同体验之外的,而这也是我们需要重点讨论的和注意的。二.翻译的“两个世界”。语言中的词句反映的无非是客观世界主观世界。读者在理解原作者两个世界时,是要通过译者来中转的,“因此,翻译主要应尽量译出原作者和原作品对两个世界的认识和描写。”下面,我们将以张继的《枫桥夜泊》的两个英译本从认知语言学的来探讨一下翻译的策略问题。这首诗被很多人拿来作个方面的讨论,因为它里面的翻译单位,文化特征等非常具有典型性,值得讨论。 二.《枫桥夜泊》的认知分析 先来看一下原文: 月落乌啼霜满天, 江枫渔火对愁眠。 姑苏城外寒山寺,