恩替卡韦治疗乙肝肝硬化失代偿期临床观察

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的临床疗效张学成(吉林市中心医院,吉林 吉林 132011)摘 要:目的:探讨恩替卡韦抗病毒治疗对失代偿期乙型肝炎肝硬化患者的临床疗效。

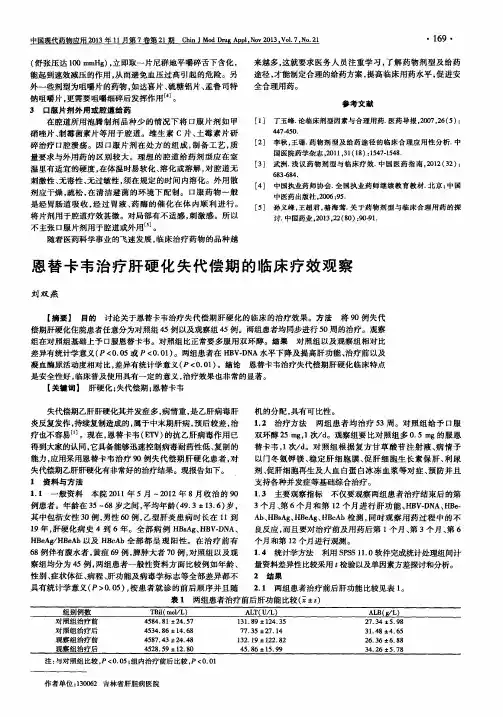

方法:将在2017-09至2018-6期间在我科室接受治疗的120名乙型肝炎肝硬化失代偿患者作为实验对象。

并随机分成对照组(60名实验者),该组的实验者的治疗方式主要为口服伐昔洛韦进行疾病的治疗组和研究组(60名实验者)主要采用口服恩替卡韦抗病毒来治疗。

在实验结束时,检查实验者的肝功能指数和临床功效。

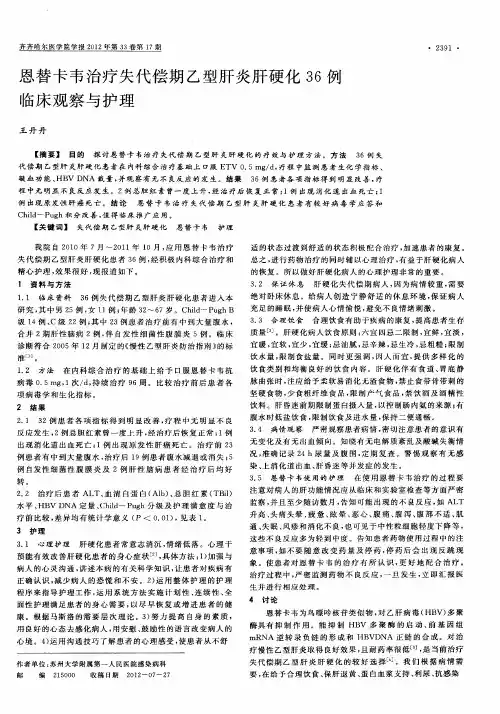

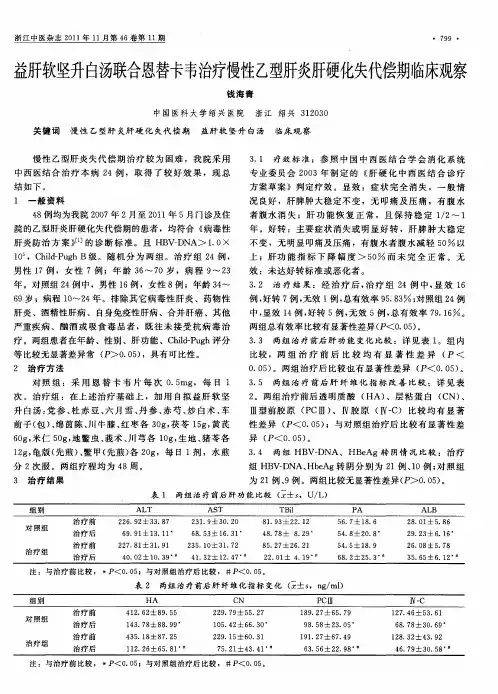

结果:对照组实验者的ALT指标(56.7±14.5)、TBIL指标(25.4±3.9)、AST指标(58.3±16.8)均要高于观察组实验者的(30.6±9.7)、(16.3±3.1)、(34.21±8.2),至于ALB指标(32.8±1.1)则是要低于观察组实验者的(49.4±3.6),观察组受试者的总有效率为95.0%,显着高于对照组(75.0%)。

P<0.05。

结论:恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化患者的临床疗效显着,值得临床推广应用。

关键词:恩替卡韦;抗病毒;失代偿期;乙肝肝硬化中图分类号:R512.62 文献标识码:A中国是肝炎的大国,其中乙型肝炎病毒是主要原因,也是中国最常见的疾病之一。

肝炎是一种很严重的疾病,会对患者的身体健康造成很大的影响,在肝炎发展的后期,患者会出现肝硬化甚至肝癌的情况。

因此,如何在治疗工作中制止肝炎的发展始终是治疗肝炎的关键。

对于失代偿期乙型肝炎肝硬化,它是乙型肝炎发展的不良预后,是一种在肝病发展到严重病症时发生的疾病,并且经常引起危及患者生命的各种并发症。

恩替卡韦是一种最常用的口服抗病毒药物,对于病毒性疾病有着很好的治疗效果,但是对于治疗失代偿期的肝硬化患者而言,恩替卡韦是否能起到预期的效果是需要我们设计周密的临床试验进行实践研究的。

恩替卡韦治疗失代偿期乙肝肝硬化疗效观察目的观察恩替卡韦治疗失代偿期乙肝肝硬化患者的疗效。

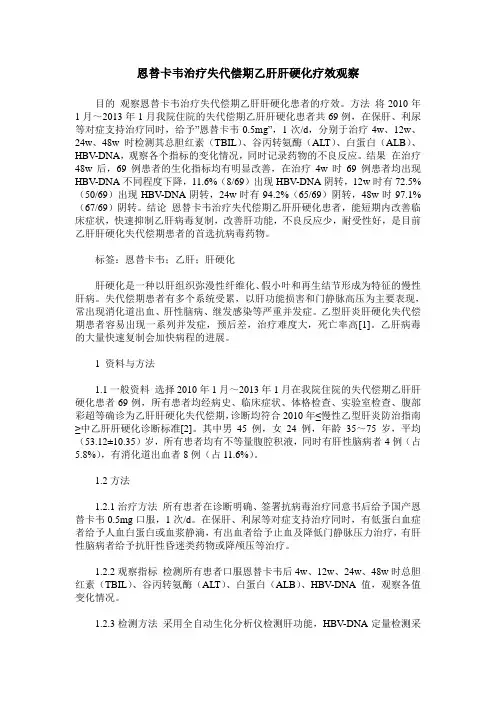

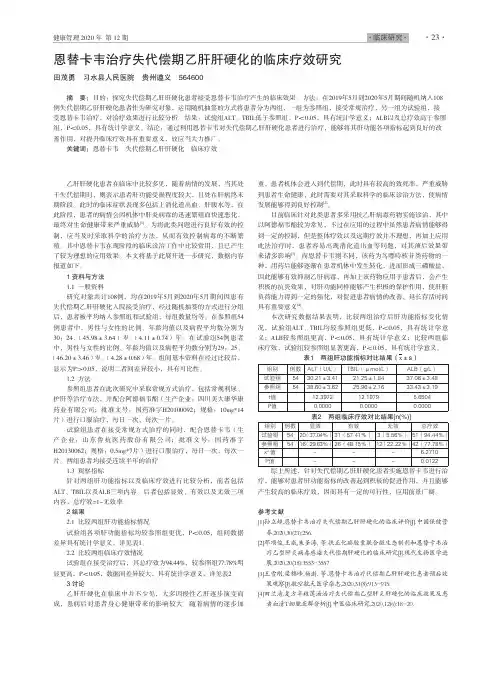

方法将2010年1月~2013年1月我院住院的失代偿期乙肝肝硬化患者共69例,在保肝、利尿等对症支持治疗同时,给予”恩替卡韦0.5mg”,1次/d,分别于治疗4w、12w、24w、48w时检测其总胆红素(TBIL)、谷丙转氨酶(ALT)、白蛋白(ALB)、HBV-DNA,观察各个指标的变化情况,同时记录药物的不良反应。

结果在治疗48w后,69例患者的生化指标均有明显改善,在治疗4w时69例患者均出现HBV-DNA不同程度下降,11.6%(8/69)出现HBV-DNA阴转,12w时有72.5%(50/69)出现HBV-DNA阴转,24w时有94.2%(65/69)阴转,48w时97.1%(67/69)阴转。

结论恩替卡韦治疗失代偿期乙肝肝硬化患者,能短期内改善临床症状,快速抑制乙肝病毒复制,改善肝功能,不良反应少,耐受性好,是目前乙肝肝硬化失代偿期患者的首选抗病毒药物。

标签:恩替卡韦;乙肝;肝硬化肝硬化是一种以肝组织弥漫性纤维化、假小叶和再生结节形成为特征的慢性肝病。

失代偿期患者有多个系统受累,以肝功能损害和门静脉高压为主要表现,常出现消化道出血、肝性脑病、继发感染等严重并发症。

乙型肝炎肝硬化失代偿期患者容易出现一系列并发症,预后差,治疗难度大,死亡率高[1]。

乙肝病毒的大量快速复制会加快病程的进展。

1 资料与方法1.1一般资料选择2010年1月~2013年1月在我院住院的失代偿期乙肝肝硬化患者69例,所有患者均经病史、临床症状、体格检查、实验室检查、腹部彩超等确诊为乙肝肝硬化失代偿期,诊断均符合2010年≤慢性乙型肝炎防治指南≥中乙肝肝硬化诊断标准[2]。

其中男45例,女24例,年龄35~75岁,平均(53.12±10.35)岁,所有患者均有不等量腹腔积液,同时有肝性脑病者4例(占5.8%),有消化道出血者8例(占11.6%)。

·23·乙肝肝硬化患者在临床中比较多见,随着病情的发展,当其处于失代偿期时,则表示患者肝功能受损程度较大,且处在肝病终末期阶段。

此时的临床症状表现多包括上消化道出血、肝腹水等,在此阶段,患者的病情会因机体中肝炎病毒的迅速繁殖而快速恶化,最终对生命健康带来严重威胁[1]。

为将此类问题进行良好有效的控制,应当及时采取科学的治疗方法,从而有效控制病毒的不断繁殖。

其中恩替卡韦在现阶段的临床诊治工作中比较常用,且已产生了较为理想的应用效果。

本文将基于此展开进一步研究,数据内容报道如下。

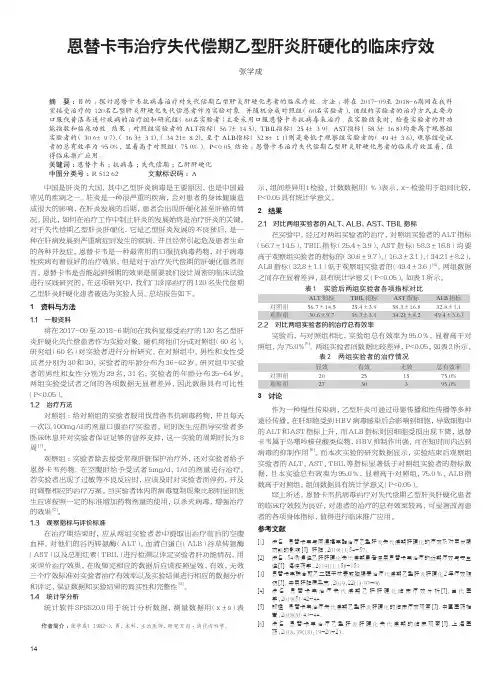

1资料与方法1.1…一般资料研究对象共计108例,均在2019年5月到2020年5月期间因患有失代偿期乙肝肝硬化入院接受治疗,经过随机抽签的方式进行分组后,患者被平均纳入参照组和试验组,每组数量均等。

在参照组54例患者中,男性与女性的比例、年龄均值以及病程平均数分别为30:24、(45.98±3.64)岁、(4.11±0.74)年。

在试验组54例患者中,男性与女性的比例、年龄均值以及病程平均数分别为29:25、(46.20±3.46)岁、(4.28±0.68)年。

组间基本资料在经过比较后,显示为P>0.05,说明二者间差异较小,具有可比性。

1.2…方法参照组患者在此次研究中采取常规方式治疗,包括常规利尿、护肝等治疗方法,并配合阿德福韦酯(生产企业:四川美大康华康药业有限公司;批准文号:国药准字H20100092;规格:10mg*14片)进行口服治疗,每日一次,每次一片。

试验组患者在接受常规方式治疗的同时,配合恩替卡韦(生产企业:山东鲁抗医药股份有限公司;批准文号:国药准字H20130062;规格:0.5mg*7片)进行口服治疗,每日一次,每次一片。

两组患者均接受连续半年的治疗。

1.3…观察指标针对两组肝功能指标以及临床疗效进行比较分析,前者包括ALT、TBIL以及ALB三项内容。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 恩替卡韦治疗68例乙肝后肝硬化失代偿期效果观察 1 恩替卡韦治疗 68 例乙肝后肝硬化失代偿期效果观察恩替卡韦治疗 68 例乙肝后肝硬化失代偿期效果观察据相关资料显示,当今全世界大约有 3 亿人左右受到了乙肝病毒的感染,在我国,乙肝病毒携带者约占世界总携带人数的 46.5%,其中慢性乙肝患者为 3000 多万,并且在这些患者中,患有肝硬化失代偿的比例大约为 3%。

失代偿期肝硬化是一种晚期肝病形式,该病具有较高的病死率和并发症发生率,而且预后较差。

目前治疗此种形式的疾病的基本方法为减少肝脏纤维化、抗病毒治疗,从而抑制病情恶化,降低并发症发生率[1]。

本研究将 2009 年 5月至 2019 年 5 月间在郑州大学第二附属医院进行治疗的 68例乙肝后肝硬化失代偿期患者采用恩替卡韦治疗,效果显著,具体报告如下。

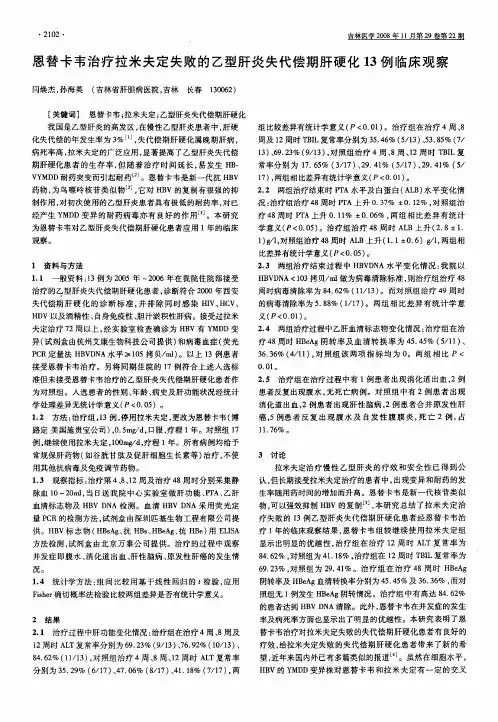

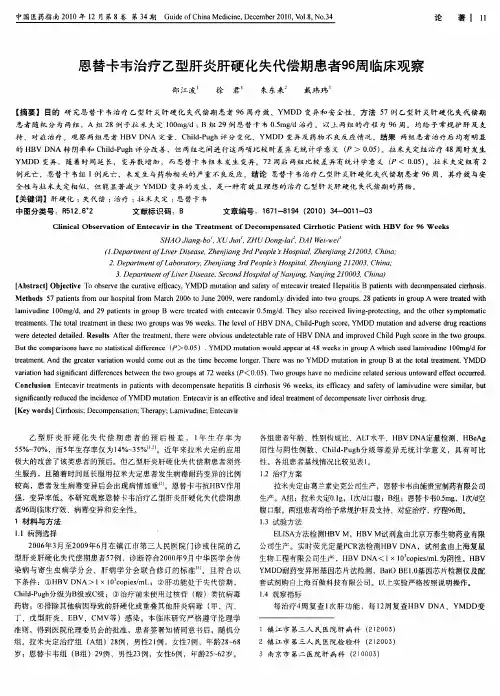

1 资料与方法 1. 1 一般资料以 2009 年 5 月至 2019 年 5 月间在本院进行治疗的 136 例乙肝后肝硬化失代偿期患者为研究对象,均符合西安会议于 2019 年批准的病毒性肝炎防治方案中肝硬化失代偿期的诊断标准[2]。

将其随机分为对照组和治疗组。

对照组 68 例,男 42 例,女 26 例;年龄 30~65岁,平均(46.65plusmn;4.57)岁;病程2~12 年,平 2 均1 / 5(4.21plusmn;2.37)年;根据 Child-Pugh 分级分为 A 级38 例、B 级 30 例。

治疗组 68 例,男 44 例,女 24 例;年龄 35~62 岁,平均(47.32plusmn;3.84)岁;病程 1~10年,平均(5.17plusmn;1.64)年;A 级 36 例、B 级 32例。

恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的疗效研究1. 引言1.1 研究背景乙型肝炎是一种严重传染病,由乙型肝炎病毒感染引起,是全球公共卫生问题之一。

乙型肝炎病毒感染后,可以分为急性乙型肝炎、慢性乙型肝炎和乙型肝炎肝硬化等不同阶段。

乙型肝炎肝硬化是乙型肝炎慢性化的最终结果,其病情严重且治疗困难。

目前临床上常用的药物治疗乙型肝炎肝硬化的首选药物是恩替卡韦。

恩替卡韦是一种核苷类似物,通过抑制乙型肝炎病毒的复制和繁殖来达到治疗的效果。

其药理作用主要是抑制乙型肝炎病毒的逆转录酶,从而阻断病毒的复制过程。

由于恩替卡韦具有较好的疗效和安全性,临床上被广泛应用于乙型肝炎肝硬化的治疗中。

目前对于恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的疗效研究仍较少,相关数据也不够充分。

开展对恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的疗效研究具有重要的临床意义和指导意义。

本研究旨在探讨恩替卡韦在治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化中的疗效及安全性,为临床实践提供科学依据和指导。

1.2 研究目的"研究目的"部分的内容如下:本研究的主要目的是评估恩替卡韦在治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化患者中的疗效和安全性。

乙型肝炎是一种严重影响人类健康的传染病,而肝硬化是乙肝患者最严重的并发症之一。

目前,恩替卡韦已经被广泛应用于治疗乙型肝炎,但对于失代偿期乙型肝炎肝硬化患者的疗效尚未有明确的研究结果。

本研究旨在通过临床观察和实验研究,检验恩替卡韦在治疗这类患者中的疗效,并评估其对患者的安全性。

通过本研究的开展,我们希望为临床医生提供更准确的治疗方案,提高失代偿期乙型肝炎肝硬化患者的治疗效果和生存质量。

1.3 研究意义乙型肝炎是一种全球性重要公共卫生问题,慢性乙型肝炎可以导致肝炎肝硬化和肝癌等严重并发症。

在失代偿期乙型肝炎肝硬化的治疗中,恩替卡韦已经被证明具有较好的疗效,但其确切的治疗机制和临床效果仍待深入研究。

本研究旨在系统评价恩替卡韦治疗失代偿期乙型肝炎肝硬化的疗效,为临床实践提供科学依据和指导,为乙型肝炎肝硬化患者提供更有效的治疗方案。

恩替卡韦治疗乙肝肝硬化失代偿期的临床观察

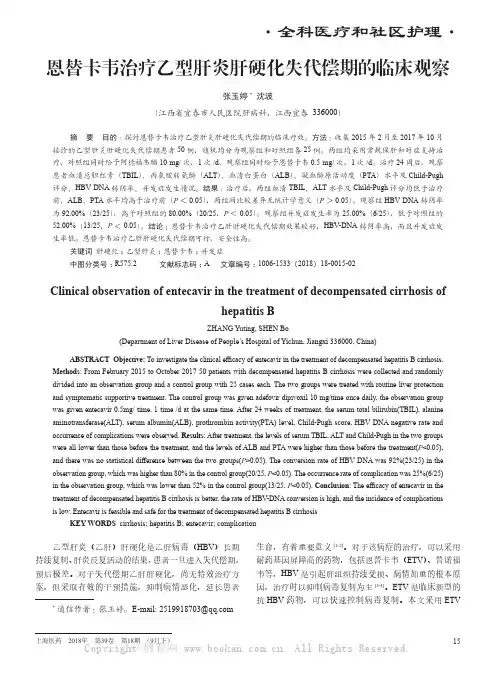

【摘要】目的:观察乙肝肝硬化失代偿期患者接受恩替卡韦抗病毒治疗的疗效及安全性。

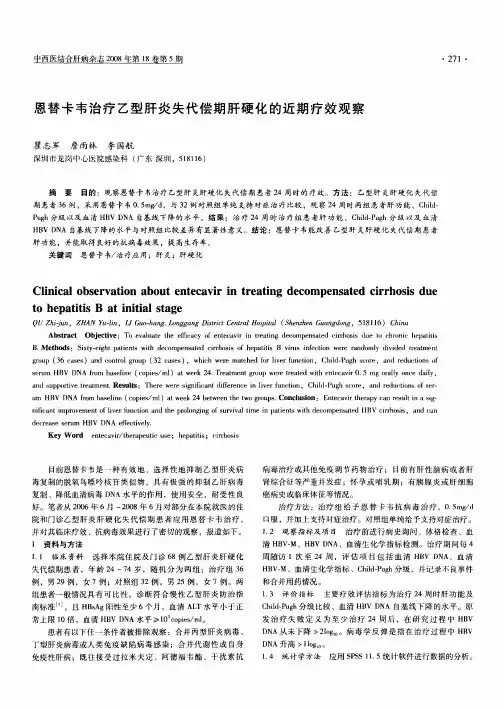

方法:回顾性分析2008年-2012年在我院经治的50例失代偿期乙肝肝硬化患者的临床资料,随机分为治疗组25例和对照组25例,对照组给予一般保肝、利尿等基础治疗;治疗组在对照组治疗的基础上加用恩替卡韦0.5mg,1次/日,观察患者治疗中alt、tbil、alb、pt%、hbv-dna等。

结果:两组间治疗前后比较差异有显著性(p﹤0.05),治疗组共有3例死亡,2例死于上消化道出血,1例死于肝癌,对照组中有8例死亡,其中3例死于消化道出血,2例死于肝衰竭,3例死于肝癌,死亡率明显高于治疗组,治疗组中肝昏迷、肝癌、肝肾综合征的发生率明显低于对照组,并差异有显著性(p﹤0.05)。

结论:hbv-dna阳性的失代偿期肝硬化患者服用恩替卡韦治疗能快速抑制病毒复制,有效改善肝功能,减少并发症的发生,阻止或迟缓病情进展,预防肝癌的发生。

【关键词】恩替卡韦;乙肝肝硬化

乙肝肝硬化临床上以肝功能损害及门脉高压为主要表现,一旦进入失代偿期,5年病死率达14%—20%[1],一般的对症治疗难以改善患者的预后。

核苷类似物抗病毒的出现和使用一定程度上延缓了病情进展,改善了预后。

恩替卡韦是新一代抗病毒核苷类似物,在体内外试验中均显示出强大的抑制病毒的作用。

现将我院使用恩替卡韦治疗乙肝肝硬化失代偿期患者的2年疗效观察报告如下:

1资料与方法

1.1病例选择收集我院2008.1~201

2.12住院的诊断符合乙肝肝硬化且资料完整的患者50例,其中男性38例,女性12例,平均年龄(41.75 11.85)岁,入院病例均为child-pugh b级和c级,但除外黄疸﹥10mg/dl,ⅲo以上肝性脑病,合并严重感染的病例,所有患者均为hbsag阳性,hbv-dna≥104iu/ml,并排除合并hcv 感染、自身免疫性肝病、酒精性肝病等。

两组病例在性别、年龄、治疗前后的alt、tbil、alb、pt%及child-pugh评分,hbv-dna水平差异无显著性,具有可比性。

1.2治疗方法对照组:予一般保肝、利尿等基础治疗。

治疗组:在对照组的基础上加用恩替卡韦分散片(正大天晴)0.5mg/d,两组各为25例,治疗至随访结束。

1.3观察指标观察以上病例治疗过程临床症状、hbv-dna的变化,对并发症的情况详细记录,如死亡追溯死因,统计分析两组治疗过程中的上述指标,并发症发生情况及转归的差异,child-pugh评分与治疗前对比,下降≥2分以上定义为好转,hbv-dna定量检测以﹤103 iu/ml定义为病毒学应答。

1.4检测方法肝功能采用全自动生化分析仪,hbv检测为hbv定量试剂盒。

1.5统计学方法采用spss15.0统计软件,计量资料以 s表示,用t检验及方差分析;计数资料用x2检验,p﹤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

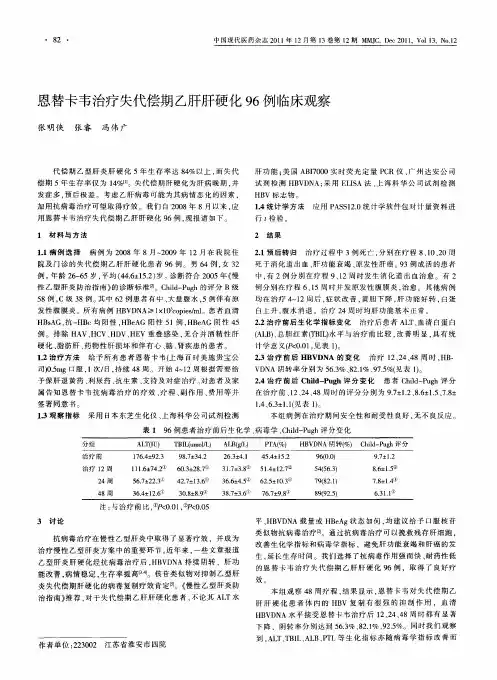

2.1临床症状两组治疗前后临床症状比较见表1。

2.2病毒学应答随访2年时治疗组病毒应答20例,对照组病毒应答0例。

2.3 child-pugh评分及预后两组child-pugh评分变化情况详见表2。

两组间治疗前后比较差异有显著性(p﹤0.05),治疗组共有3例死亡,2例死于上消化道出血,1例死于肝癌,对照组中有8例死亡,其中3例死于消化道出血,2例死于肝衰竭,3例死于肝癌,死亡率明显高于治疗组,治疗组中肝昏迷、肝癌、肝肾综合征的发生率明显低于对照组,并差异有显著性(p﹤0.05)见表

3.

3讨论

研究证明[2]:hbv的持续存在和不断复制可加速乙肝肝硬化病情进展,因此抗病毒治疗是非常重要的治疗措施。

肝硬化患者的抗病毒治疗已达到共识。

恩替卡韦[3]是目前公认的强效选择性鸟嘌呤核苷类似物,通过在人体内磷酸化成为具有活性的三磷酸盐后,与多聚酶的天然底物三磷酸脱氧酶鸟嘌呤核苷竞争,从而作用于hbv 复制的启动、逆转录和合成三个步骤,发挥强大的抗病毒效应。

本组资料显示,失代偿期肝硬化患者在持续应用恩替卡韦24周即能取得明显疗效,且随着治疗时间延长,肝功能明显改善,并发症发生率减少,病死率明显降低,且不良反应较少,值得临床推广。

参考文献:

[1] 中华医学会传染分会,中华医学感染病分会,慢性乙型肝炎防

治指南[j].中华内科学杂志,2006,45(2):162-170.

[2] 刘鹏军、陆华民,阿德福韦治疗乙肝肝硬化患者的疗效分析[j].海南医学,2009,20(1):145-146.

[3] mattehews,sj,enteeavirfor the treatment ofhepatitis b virus infection[j].chin therapeutics,2006,28:184-203.。