[租庸调制名词解释]从租庸调制到两税法,唐朝赋税制度的变迁

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

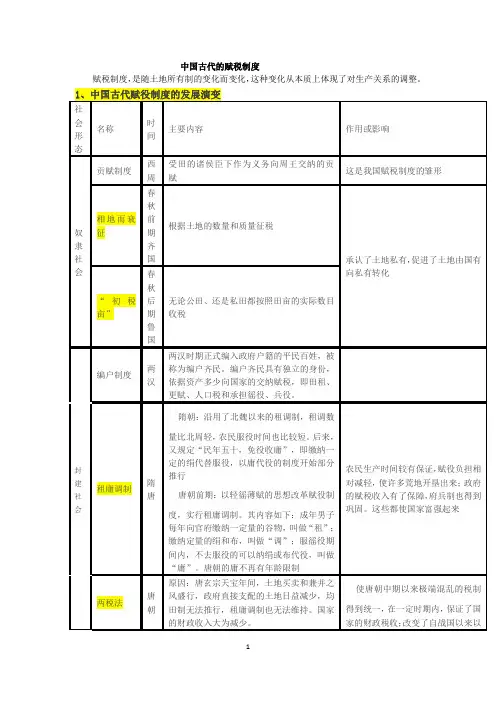

中国古代的赋税制度赋税制度,是随土地所有制的变化而变化,这种变化从本质上体现了对生产关系的调整。

1、中国古代赋役制度的发展演变社会形态名称时间主要内容作用或影响奴隶社会贡赋制度西周受田的诸侯臣下作为义务向周王交纳的贡赋这是我国赋税制度的雏形相地而衰征春秋前期齐国根据土地的数量和质量征税承认了土地私有,促进了土地由国有向私有转化“初税亩”春秋后期鲁国无论公田、还是私田都按照田亩的实际数目收税封建社会编户制度两汉两汉时期正式编入政府户籍的平民百姓,被称为编户齐民。

编户齐民具有独立的身份,依据资产多少向国家的交纳赋税,即田租、更赋、人口税和承担徭役、兵役。

租庸调制隋唐隋朝:沿用了北魏以来的租调制,租调数量比北周轻,农民服役时间也比较短。

后来,又规定“民年五十,免役收庸”,即缴纳一定的绢代替服役,以庸代役的制度开始部分推行唐朝前期:以轻徭薄赋的思想改革赋役制度,实行租庸调制。

其内容如下:成年男子每年向官府缴纳一定量的谷物,叫做“租”;缴纳定量的绢和布,叫做“调”;服徭役期间内,不去服役的可以纳绢或布代役,叫做“庸”。

唐朝的庸不再有年龄限制农民生产时间较有保证,赋役负担相对减轻,使许多荒地开垦出来;政府的赋税收入有了保障,府兵制也得到巩固。

这些都使国家富强起来两税法唐朝原因:唐玄宗天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府直接支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持。

国家的财政收入大为减少。

使唐朝中期以来极端混乱的税制得到统一,在一定时期内,保证了国家的财政税收;改变了自战国以来以目的:为了解决财政困难内容:780年,唐德宗采纳宰相杨炎的建议,实行两税法。

每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏秋两季收税人丁为主的赋役制度,开始以资产和土地为主,表明封建政府对农民的人身控制有所放松;两税法规定贵族、官僚、商人都要缴税,这就扩大了税源,增加了政府的财政收入,也相对减轻了农民的负担。

唐代税赋制度的变迁研究——从租庸调制到两税法MG1002019 李乾佑西方经济摘要:法唐朝税制先后有两种,一是租庸调制,一是两税,从租庸调制到两税法是由于外部环境的改变而转变的,这两种税制都促进了唐经济的发展,而租庸调到两税法也有必然性,这种必然性可以用新制度经济学的范式来解释。

关键词:租庸调制两税法均田制引言唐朝的税赋制度共先后共实行了两种,前期是建立在均田制基础上的租庸调制,但是随着土地的兼并,均田制遭到破坏,租庸调制也不能再实施,德宗建中元年(公元780年)两税法正式颁布实施。

对于从租庸调制到到两税法的变迁,可以用新制度经济学范式解释(王劲迄,2008),在对均田制、租庸调制和两税法分析时,都是用经济学特有的研究方法,先列出初始约束条件,然后在此基础上求得制度均衡解。

将一些经济史的问题内生到新制度经济学体系中去研究,从而用全新的视角加以审视和诠释,揭示出均田制下的土地产权实质上是一种低效的残缺产权,随着人口、战争等外生变量的变化,以均田制为基础的租庸调出现了制度危机,此时必须引入新的两税法赋税制度,才能使制度结构重新恢复稳定均衡。

还有一种观点是利用成本—收益分析方法来解释两税法替代租庸调制(朱红琼,2008),认为唐中叶以两税法替代租庸调制是,是一种“帕累托改进”,是中央与地方政府在权衡各自的收益成本后做出的选择。

本文通过对租庸调制和两税法各自特点的分析,并结合唐朝当时的外部环境(其他制度、人口等)来说明问什么唐中前期实施租庸调制而在中后期实施两税法。

租庸调制唐朝的租庸调制是建立在均田制的基础上的,均田制从北魏开始实施,唐代均田制相对北魏时期有了一些变化,明确取消了奴婢、妇人及耕牛受田,土地买卖限制放宽,内容更为详备。

综合武德七年(624)令、开元七年(719)令、开元二十五年令等记载,均田制主要内容为:唐代均田制的主要内容是:其一,对百姓授田的规定。

十八岁以上的中男和丁男,每人受口分田八十亩,永业田二十亩。

七、从租庸调制到两税制七、从租庸调制到两税制唐代的经济政策较汉代为积极,较具发展和进取精神。

唐代政府对人民亦较大方和宽容。

任由农家卖田地、盖大楼、办工厂,农民要弃农从工商,亦悉随尊便,政府无不欢迎。

不过不再给土地而已。

但后人又有批评,说唐代分给土地,又准出卖,岂不自相矛盾,破坏制度?其实田地既给了农民,任由农民处理,也非不合理。

唐代之100亩相当于汉代之200亩,唐代何以有如此多土地分人民?因分到地的有人卖出,故不愁无地可分。

如占田过多则受罚,但如在宽乡占田多则不罚,可见唐代政府用心颇深,且有意义。

汉高祖时,参与朝政者多非读书人,故初无制度,直到汉武帝时才有定制。

但唐太宗时,参政的多为读书人,懂得治理之道,所以订出好政策,好制度。

所谓“律”、“令”、“例”,三者有所分别:“律”是原定的,如唐高宗时禁止卖买口分田便是“律”;“令”是新出的,如唐代某帝下的“令”;至于“例”,如太宗时所订《唐律》,文字简洁而不能过多,于是在“疏”中说明之,如为了造船而卖田,须经政府按律制定准许,这就是“例”。

世上无十全十美之事,亦无十全十美之制度。

任何良好之制度难免会有些缺点。

综上所述,由于田地买卖持续地进行,普通民户虽占田不能过100亩,但由于公卿百官分田数量巨大,且有豪强兼并,再加上户口册之整理,要不断地长期保持准确无讹,实在相当困难,因时日一久,显出人之惰性,造成户口册人口登记之紊乱与缺失,在所难免。

由于人口之流动性大,造成户籍之不实。

如戍边之军人,政府照例免其租庸。

戍边六年后还乡,户口便有变动。

玄宗时,戍边者死亡,而边将并不呈报。

天宝年间,户口使王鉷竟按旧户籍册免除6年租庸外,向其家征收30年之租庸。

或有误会人民逃庸重罚之,使家属惟有逃亡。

由于历经安史之乱与荒年,或屯兵地区之赋税不上交中央,使国家府库匮乏。

天宝十四年,已报之户890万有奇,至肃宗乾元三年,仅190万户有奇而已,户籍顿减,更难整理。

于是租庸调制不得不废弃而以两税制代之。

唐代的赋税制度唐朝再度统一中国,经武德贞观之治,重行均田制,并建立了唐代的新的赋税制度——租庸调制。

唐代的农民生活,可以分做光明的和黑暗的两面来说。

唐代的农民,在安史之乱以前,生活相当安定而富庶。

最重要的是租役的负担很轻,譬如唐初所实行的“租庸调”制,这种制度,都是减轻负担,给人民以方便。

当时除了“租庸调”之外,地方上也没有什么苛捐杂税,唐初不征收盐税、茶税,不禁酒,只要国家太平,没有战事,一般农民的生活是安定而富裕的。

所以史称贞观之治是:“外户不闭,行旅不贲粮。

”这种安居乐业的生活,到开元、天宝之际,达到一个最高点。

因民生之安定,而人口繁荣,物价低落,贞观四年的米价是一斗三钱,开元十三年东都米价每斗十钱,安史之乱后,代宗时的米价上涨到每斗一千钱以上。

各地仓储皆满,一个小小的州城,户口就有十几万人,想见其民生之富庶,所以杜甫诗说:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家事,稻米流脂粟米百,公私仓廪俱丰实。

”元结也有诗咏当时的农村生活:“昔岁逢太平,山林二十年,泉源在庭户,洞壑当门前,井税有常期,日晏犹得眠,,”当时人民不仅平日生活安居乐业,旅行也很舒适。

四处路边都有酒肆旅店待客。

杜甫描写秦州通西域的驿亭说:“今日明人眼,临池好驿亭,丛篁低地碧,高柳半天青。

”不过这种繁华和舒适,经安史之乱而全面破坏。

以后农村便日益艰难,民生也日益凋敝了。

(一)均田制甲、XX的规制唐代成丁之年的规制凡三变,逐次缩短其年限。

丁年即役龄,唐时最初为四十年的役龄,缩短为三十八年,在缩短为三十年。

唐初至开元时,二十一岁为“成丁”;天宝三年更定二十三岁为“成丁”;广德元年更定二十五岁为“成丁”。

乙、授田的规制1、唐初规定,一般百姓,丁男给田一百亩(即一夫一妇),一百亩中二十亩为“永业田”,八十亩为“口分田”。

年老及残疾者,只给四十亩,守寡的妻妾给田三十亩,如改嫁,增加二十亩“永业田”。

总之,以二十亩为“永业”。

“永业田”作为固定的私人财产,死后传授与承户人(继承者),口分田则收入官府。

从租庸调制到两税法唐朝税制变化欢迎加入圈子:每日诗签「诗词美文」收录各类型优美诗句「诗词知识」收录诗词有关知识「诗词创作」收录各类型诗词作品期待您的加入~1唐朝前期的赋役制度称为租庸调,源于北魏到隋朝以均田制为基础的租、调、力役制度。

租庸调制的特点是以丁为征收单位,不服徭役可以折“庸”代替。

这个定制为唐王朝聚敛了巨额的财富。

后来,随着土地买卖和兼并的盛行,均田制逐渐遭到破坏,农民受田普遍不足。

武周时期开始到玄宗时期没随着商品经济繁荣发展以及官僚集团膨胀,土地兼并愈演愈烈,社会贫富差距不断加大。

加之政府又不断加重赋税,致使许多农民破产逃亡,政府控制的纳税人数越来越少,财政收入减导致国家财政危机。

这样,以均田制为基础的租庸调制无法继续运转。

780年,唐政府根据宰相杨炎的建议,颁行两税法。

两税法规定每年分别在夏秋两季征税。

它的主要内容为:政府根据每年的开支确定赋税总额然后摊派征收;以779年的垦田数作为摊派税额的标准;租庸调和其他杂税全部取消,按土地和财产的多少征收地税和户税;商人在所在的州县纳税,税率为资产的三十分之一。

两税法的特点是从按丁征税转为按财产征税。

2唐朝初期,是以租、庸、调为主的人头税租是田租,成年男子每年向官府交纳定量的谷物;调是人头税,交的是定量的绢或布;庸是徭役,当然,农民不去徭役也可以,可以纳绢代役,这样保证了农民的生产时间,有利于农业生产所以这项制度被称为租庸调制开国初期,土地一切从零开始分配,自然一切好说,但是前朝的土地兼并问题依然存在尤其是在唐初社会生产力的提高和商业经济的发展之后,原始资本的积累开始发挥二八法则,土地兼并的趋势不可逆转为了避免重蹈秦汉的覆辙,唐朝从人头税——租、庸、调,开始逐渐向资产税——两税法进行改革“唯以资产为宗,不以丁身为本”以此为本,诞生了我们中华土地上第一个房产税——“间架税”“间架税”按房屋的等级和间数计征:上等房子每年每间交多少,中等房子每年每间交多少,下等房子每年每间交多少,每年每间两千文害人钱财如杀人父母,动了富人蛋糕的唐德宗没好过半年,就被5万哗变的兵丁造了反皇帝来革富人的命尚且如此,“小小”王安石,却敢去革官僚集团的命“天变不足畏!祖宗不足法!人言不足恤!”王安石变法要求官僚也要交纳役钱,实行的方田均税法,清查隐瞒土地,按土地多少、好坏平均赋税3从租庸调制到两税法,是中国古代税制的一次突破性的变化,有了现代征税模式的雏形,以资产数决定缴税量(有点像个人所得税了)。

唐朝的赋税制度唐朝的赋税制度有以下两种:租庸调制:租庸调制是在均田制基础上的赋役制度,均田制是在不触动地主土地的前提下,将国家所掌握的土地分配给无地或少地的农民,受田农民对土地不得进行买卖,死后部分土地要交还国家。

要按规定交纳定量的租调(实物地租),同时还要承担国家的各种徭役(劳役地租),服役期限内不去服役的,可以纳绢或布代替(即庸)。

通过这一制度,封建政权既加强了对农民的控制,又保证了赋役的征派。

两税法:第一、实行量出为入的原则。

中央根据财政支出定出的总税额,各地依照中央分配的数目向当地人户征收。

第二、课税依据。

主户和客户,都编入现居州县的户籍,依照丁壮和财产的多少定出户等。

第三、课税主体。

不分原住民和移民,一律按现行居住地立户籍,于所在地纳税。

租庸调和所有其他税费全部废除,除两税之外,严禁另立名目征收其他税费,否则以“枉法”论处。

流动商人在其经营所在地,收1/30的税(后改为1/10),鳏寡孤独者免征。

第四、全国无统一税率。

贯彻量出为入原则,所以,根据每家资产多少定出九个等级的户,确定应该缴纳的“户税”;再根据拥有多少土地,征收“地税”。

各地田亩数字,大致以代宗大历十四年(779)的数字为标准,进行征收。

从按“丁”课征的租庸调改为以资产定户等,按户等征两税。

第五、纳税期限。

每年分夏、秋两次纳税,“夏税”在六月之前缴纳,“秋税”在十一月之前缴纳。

正因如此,所以名为“两税法”。

这也与南方农业生产的特点相适应的。

第六、纳税形式。

两税法规定,按户等征钱,按田亩纳粟。

实际征收时,常“以钱谷定税,临时折征杂物”。

“两税”一律用钱缴纳,个别情况也可以折收实物。

唐朝赋税制度的变化说明了什么?

唐朝赋税制度的变化反映了政治、经济和社会环境的变化,主要说明以下几点:

1.从均田制到租庸调制:唐初采用了均田制的赋税制度,即

按照每户人口和土地负担相同的原则收取赋税。

然而,随

着唐朝国力的增强和土地兼并的加剧,均田制逐渐无法满

足国家的财政需求。

因此,唐朝逐渐转向了租庸调制,即

采用租税和差役来收取赋税。

这表明了唐朝财务需要和土

地分配格局的变化。

2.赋税标准和比例的变化:唐朝赋税制度中,赋税标准和比

例也发生了变化。

在唐初,赋税主要以田地和户口作为衡

量标准,但随着时间推移,由于土地兼并和富户增多,财

产分配不均的问题凸显。

为了增加财政收入和缩小贫富差

距,唐朝逐渐提高了赋税标准和税率,加重了人民的税负。

3.赋税方式的多样化:唐朝赋税方式逐渐多样化。

除了传统

的田赋和户赋外,唐朝还引入了关税、商业税和专业税等

新的赋税方式。

这反映了唐朝经济的多元化和商业活动的

繁荣,同时也为国家提供了更多的财政收入来源。

4.地方赋税自治的倾向:随着唐朝政权的日益巩固和国力的

增强,地方政府在赋税征收方面也逐渐获得了一定程度的

自治权。

唐朝政府鼓励地方政府根据当地情况制定和调整

赋税政策,以提高赋税效率和稳定社会。

综上所述,唐朝赋税制度的变化体现了政治、经济和社会的变迁。

从均田制到租庸调制的转变,赋税标准和比例的变化,赋税方式的多样化,以及地方赋税自治的倾向,都反映了唐朝国力的增强、经济结构的调整和政府对财政需求的变化。

唐朝租庸调制与两税法有什么不同唐高祖武德二年(619年)二月规定,每丁纳租二石、绢二丈、绵三两。

又规定了均田制实行办法,丁男十八岁以上,授田百亩,其中二十亩为永业田,八十亩为口分田。

死後还田。

政府依据授田纪录而向人民徵收租庸调。

不论贫富,一律缴纳定额的租庸调。

那么唐朝租庸调制与两税法的异同规定丁男(2160岁)、中男(1820岁)受田一顷(百亩)。

疾病残废者受田40亩。

寡妇30亩,如为户主则为50亩。

所授民田2/10为永业田,子孙可以继承。

三年之内每亩种桑50棵,榆、枣各10棵,不适合上述品种地区,可以其他果木代替。

8/10为口分田,身死则归还国家,授与他人。

在地广人稀的宽乡,工商业者也受田,比农民减半;在地少人多的狭乡,工商业者不受田。

唐代均田制有以下几个特点:授田对象为男丁,妇女不再受田;限制土地买卖的规定放松,不仅永业田可以买卖,口分田有时(如迁往宽乡时)也可以出卖。

另外,奴婢不再受田,只给园宅地(五口一亩,一般人三口一亩)。

在均田制的基础上,颁行租庸调制:每丁每年缴纳租粟二石,户调随乡土所产,绫、绢、絁〔shi诗〕各二丈,绵三两。

如果缴布,则加1/5,即二丈五尺,麻三斤。

规定每丁每年服役20天,闰年22天。

如果不服徭役,可纳绢或布代役,一天折合绢三尺,称为庸。

如果政府额外加役,加役15天免调,加役30天,租调全免。

额外加役,不得超过30天。

唐代的庸,正式把部分力役税转变为实物税。

唐朝还在租庸调之外,规定了两种资产税:一是户税。

户税以钱输税而不以谷帛,以资力定税而不问身丁。

(《文献通考田赋考三》)自王公以下分天下民户为九等,大历四年(公元769年)规定,上上户每年出钱4000文,上中户3500文,上下户3000文;中上户2500文,中中户2000文,中下户1500文;下上户1000文,下中户700文,下下户500文。

一品官按上上户纳户税,九品按下下户纳户税,余品依此类推。

二是地税。

开始按田亩征收,后来改为按户征收,以后又改为按田亩征收。

租庸调制中租,庸,调的含义租庸调制(Zuyongdiao system)租庸调制中租,庸,调的含义 1租庸制是唐代实行的一种税收制度,主要是征收粮食、布匹或为政府服务。

地租、地租的调整必须有均田制的配合。

一旦均田制被破坏,租值调整法就失效了。

五代以后,由于人口增加,土地不断兼并,政府没有土地实行均田制,男性要缴纳固定数额的租租调整,农民负担不起,大多逃亡。

安史之乱后,朝廷负担剧增。

唐德宗在位期间,改为杨炎两税法,以收钱为主。

租庸调制中租,庸,调的含义 2租即田租,每年要纳粟二石。

庸则是力役,每年替政府服役二十日,这项制度原本在隋朝开皇二年(582年)试行,原是役期一个月,三年(583年)减为二十日,也可用物品折抵役期。

调是户调,男丁随乡土所产而纳。

除租庸调外,人民还须负担杂徭和色役。

本质上承袭了北魏的“租调”税收制度。

“租庸调”规定以“人丁”为本,不论土地、财产的多少,都要按丁交纳同等数量的绢、粟,庸调由县尉负责征收,八月开始收敛,九月运往京师或指定地点。

租即田租,则在收割后于十一月开始运送。

租庸调制中以纳绢来代役的方法,在均田制的同步实施下,使农民在有土地耕种的同时保证了农耕的时间,推动了农业的发展。

租庸调制是以人丁为本的赋税制度。

即“有田则有租,有家则有调,有身则有庸”。

具有一定的先进性,主要表现在以下两点:第一,以庸代役,使农业生产时间较有保证。

一方面直接增加了农业劳动时间,另一方面劳动者可以自由支配自己的时间,生产积极性相应提高。

显然这是对农业生产力要素的一种解放,由租调制到租庸调制的转变,标志着劳役税这种原始落后的赋税征收方式的否定,具有进步意义。

第二,征收量减轻,有利于社会经济稳定发展。

租庸调征收比隋初还轻。

每户租粟,隋为3石,唐减1/3,为2石;调,北魏为4丈,隋减为2丈,唐从隋亦为2丈;隋还规定5O岁以上可以免役收庸,唐则规定所有的人均可以以庸代役。

唐政府还视情况经常临时性地减免征收。

欧阳修、宋祁《新唐书》志44:食货04志第四十四食货四唐有盐池十八,井六百四十,皆隶度支。

蒲州安邑、解县有池五,总曰“两池”,岁得盐万斛分为分析判断和综合判断。

但前者未扩大新的内容,后者不,以供京师。

盐州五原有乌池、白池、瓦池、细项池,灵州有温泉池、两井池、长尾池、五泉池、红桃池、回乐池、弘静池、会州有河池,三州皆输米以代盐。

安北都护府有胡落池,岁得盐万四千斛,以给振武、天德。

黔州有井四十一,成州、巂(xī)州井各一,果、阆、开、通井百二十三,山南西院领之。

邛(Qióng)、眉、嘉有井十三,剑南西川院领之。

梓、遂、绵、合、昌、渝、泸、资、荣、陵、简有井四百六十,剑南东川院领之。

皆随月督课。

幽州、大同横野军有盐屯,每屯有丁有兵,岁得盐二千八百斛,下者千五百斛。

负海州岁免租为盐二万斛以输司农。

青、楚、海、沧、棣、杭、苏等州,以盐价市轻货,亦输司农。

天宝、至德间,盐每斗十钱。

乾元元年,盐铁、铸钱使第五琦初变盐法,就山海井灶近利之地置监院,游民业盐者为亭户,免杂徭。

盗鬻者论以法。

及琦为诸州榷盐铁使,尽榷天下盐,斗加时价百钱而出之,为钱一百一十。

自兵起,流庸未复,税赋不足供费,盐铁使刘晏以为因民所急而税之,则国足用。

于是上盐法轻重之宜,以盐吏多则州县扰,出盐乡因旧监置吏,亭户粜(tiào)商人,纵其所之。

江、岭去盐远者,有常平盐,每商人不至,则减价以粜民,官收厚利而人不知贵。

晏又以盐生霖潦则卤薄,暵(hàn)旱则土溜坟,乃随时为令,遣吏晓导,倍于劝农。

吴、越、扬、楚盐廪至数千,积盐二万余石。

有涟水、湖州、越州、杭州四场,嘉兴、海陵、盐城、新亭、临平、兰亭、永嘉、大昌、候官、富都十监,岁得钱百余万缗,以当百余州之赋。

自淮北置巡院十三,曰扬州、陈许、汴州、庐寿、白沙、淮西、甬(yǒng)桥、浙西、宋州、泗州、岭南、兗郓(YǎnYùn )、郑滑,捕私盐者,奸盗为之衰息。

然诸道加榷盐钱,商人舟所过有税。

隋唐五代史(西南大学08级历史)一、名词解释1.大运河隋炀帝时开凿了沟通了洛阳和杭州的大运河。

大业元年(605年)隋炀帝征发河南、淮北一带人开通济渠,由洛阳西引谷水、洛水到黄河,再由板渚引黄河入汴水,又从开封以东引汴水入泗水,最后通于淮水。

同年,又征发淮南人开山阳渎,自淮安引淮水。

绕扬州、仪征入长江,即原来吴王夫差开的邗沟。

大业四年(608年),征河北人开永济渠,引沁水南达黄河,北通涿郡(今北京)。

大业六年开江南河,从京口到余杭。

这条运河长达四五千里,是沟通南北的大动脉,适应南北经济交流的需要,加强了南北联系。

2.大索貌阅隋代搜括逃避赋役户口的措施。

隋政府为加强对人民的搜括,对户籍加强管理,防止隐瞒年龄逃避赋役,于开皇五年(585年)命州县大索貌阅,即按人查对户口,阅其貌以验老小之实。

如有不实,正党长流配远方;并规定大功(堂兄弟)之下皆令分居。

有告发者受赏。

大业五年(609年)再度貌阅,规定有户口中一人不实者,官司解职;凡检举得一壮丁者,令被纠之家代为输赋役。

计搜得壮丁23000,人口641500。

3.输籍定样亦称输籍法,隋代划分户等的办法,是隋文帝于开皇五年(585)接受高颎的建议所采取的一项经济政策。

即把各级民户向政府所输租税,从轻定额,写成定簿,由中央将划分户等的标准(定样)颁发各地,每年正月五日县令派人出查,令民户各随近便,五党或三党(百户为党)为一团,依定样定户等上下。

既防止地方官吏、豪强在户籍、户等、赋役方面营私舞弊,又可把依附豪强的农民吸引过来,加强中央集权,有利经济发展。

4.赵州桥在河北赵县城南2.5里的洨水之上。

又名安济桥,由李春建造,是我国现存年代最早的石拱桥,也是世界著名的古代桥梁之一。

桥长50.82米,宽9.6米,跨度为37.37米,全部用石料筑成。

由二十八道独立拱券组成一单孔弧形大桥。

在大桥洞顶的左右两边拱肩里,各砌两个圆弧形小拱,既可在洪水到来时减少水流阻力,加速排洪,又可减轻桥身重量,并节省石料,这在桥梁建筑史上是一个创举。

隋唐时期的赋税制度主要包括租调制、丁口调制、庸调制和两税制。

1. 租调制:租调制是隋唐时期最早的赋税制度之一,其主要内容是按照土地面积收取一定的租税,同时对于农民的徭役、兵役等义务也有明确规定。

租调制的实施,使得农民有了稳定的生产和生活环境,同时也促进了社会经济的发展。

2. 丁口调制:丁口调制是隋唐时期的另一种赋税制度,其主要内容是按照家庭人口数量收取一定的赋税和劳役,同时也规定了家庭成员的义务和权利。

丁口调制的实施,使得社会财富更加公平地分配,同时也促进了人口的增长和社会经济的发展。

3. 庸调制:庸调制是隋唐时期的一种劳役赋税制度,其主要内容是按照农民的劳动力收取一定的劳役,同时也规定了农民的义务和权利。

庸调制的实施,使得劳动力得到更加合理的分配,同时也促进了农业生产的发展。

4. 两税制:两税制是隋唐时期的一种新的赋税制度,其主要内容是按照土地和人口收取一定的税赋,同时也规定了农民的义务和权利。

两税制的实施,使得税收更加公平合理,同时也促进了社会经济的发展。

总的来说,隋唐时期的赋税制度在当时起到了重要的作用,不仅促进了社会经济的发展,也为后世的税制改革奠定了基础。

从“租庸调法”到“两税法”唐朝初年,社会经济凋敝,其户不满300万,不及隋朝最盛时900万户的1/3。

到了贞观初年,中原地区还是“莽荡巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻”的破败景象,恢复经济成为唐朝的首要任务。

一唐高祖武德七年(公元624年)四月,颁布了均田令和租庸调法,以促使生产恢复,保证租税的收入。

但此时李家兄弟争斗正酣,朝廷大臣也分为太子党和秦王党两派,均田令和租庸调法也就没有真正地得到贯彻执行。

玄武门之变后,李世民当了皇帝,方才认真推行。

均田令主要规定如下:1.丁男和十八岁以上的中男,各受永业田(世业田)二十亩,口分田八十亩;老男和残疾人各受口分田四十亩,寡妻妾各受口分田三十亩。

丁男和中男以外的人凡作户主的,各受永业田二十亩,口分田三十亩。

2.有封爵的贵族和五品以上的官员,可以依照品秩请受永业田五顷至一百顷。

有战功授勋的人,可以依照勋级请受勋田六十亩至三十顷。

3.受田足的叫宽乡,不足的叫狭乡;狭乡的口分田减半给授。

狭乡的人准许在宽乡遥受田亩。

4.永业田皆传子孙,不再收还。

这种计口授田的土地分配法,是在唐初地广人稀的特殊历史条件下产生的,使自耕农和中小新地主在唐初经济中占据着优势地位。

该均田令承认农民占有这些田地的合法性,也使那些无地和少地的农民可以依令向国家请受荒田进行耕种,一定程度上限制了士族、豪强对土地的垄断,对于唐初农业经济的恢复和发展,起到了积极作用。

租庸调法的推行是以均田令为基础的。

均田令解决了百姓有田可种的问题,而欲使百姓“安静、富足”,就要“轻徭薄赋”,须保证国家基本赋税的前提下,不可再滥征额外赋税。

租庸调法规定,每丁每年向国家缴纳租粟二石;调随乡土所出,每年缴纳绢(或绫)二丈,绵三两;不产丝绵的地方,则纳布二丈五尺,麻三斤。

此外,每丁每年还要服徭役二十日,闰月加二日;如无徭役,则纳绢或布替代,每天折合绢三尺或布三尺七寸五分,叫作庸。

如果国家额外加役,加役十五天,免调;加役三十天,租调全免。

从租庸调制到两税法唐朝是我国历史上封建社会最为鼎盛的时期之一,其政治、经济、文化在我国历史上都占有非常重要的地位。

在土地税方面,唐朝先后出现了租庸调制和两税法这两种比较完善的土地税制度。

公元775年唐朝由盛转衰的转折点“安史之乱”即是租庸调制向两税法转变的转折点,也是土地税由以人丁为主要征税标准向以土地财产为主要征税标准过渡的重大转折点。

尽管唐朝时期的土地税制度的演进形式并不复杂,但其制度内涵变换却极其丰富。

征税对象由人丁向土地转移,征税形态从以物定税到货币定税,此外还包括土地税税附加税的扩张和整合、土地税地域差异的加剧以及土地税征收管理的调整。

因此,研究唐朝时期土地税制度的变迁对于认识中国古代土地税制度乃至整个赋役制度的演进特征具有重要意义。

而且,土地税制度的变迁也对唐朝时期的国家财政、农业经济和农民生活产生了不同程度的影响,因而这一研究对理解唐朝时期的社会发展也不无裨益。

唐朝初期在隋朝的基础上,以轻徭薄赋的思想改革赋税体制,实行租庸调制。

史载:“赋役之法:每丁岁入租粟二石。

调则随乡土所产,绫、绢、絁各二丈,布加五分之一。

输绫、绢、絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。

凡丁,岁役二旬。

若不役,则收其佣(同庸),每日三尺。

有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。

通正役,并不过五十日。

”①“安史之乱”之后,随着均田制遭到破坏,以均田制为基础的租庸调制也逐渐变得不合时宜,于是开始了从租庸调制到两税法的改革。

德宗建中元年(780年),宰相杨炎将各种苛杂加以整理,依据户税和地税的范式制定了两税法。

内容为:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。

户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。

不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使使无侥利。

居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。

其租庸杂徭悉省,而丁额不费,申报出入如旧式。

其田亩之税,率以大历十四年恳田之数为准而均征之。

夏税无过六月,秋税无过十一月。

[租庸调制名词解释]从租庸调制到两税法,唐朝赋税制度的

变迁

租庸调制,唐时实行的赋税制度,以征收谷物、布匹或者为政府服役为主,是以均田制的推行为基础的赋役制度。

此制规定,凡是均田人户,不论其家授田是多少,均按丁交纳定额的赋税并服一定的徭役。

租庸调定须均田制的配合,一旦均田破坏,租庸调法则失败,武周后由于人口增加,又不断土地兼并,公家已无土地实行均田制,男丁所得土地不足,又要缴纳定额的租庸调,使农民无力负担,大多逃亡。

安史之乱后,朝廷负担遽增。

唐德宗年间,改行杨炎的两税法,以征收银钱为主。

1.实施背景

617年秋,隋炀帝杨广的姨表兄弟李渊,在太原扯起了反隋的大旗,并很快占领了关中地区。

次年五月,李渊废掉了自己此前所立的傀儡隋恭帝杨侑,自立为帝,建国号为唐,定都长安。

自618年李渊建国,到907年朱温篡唐,作为中国历史上最令人神往的朝代之一,唐朝走过了289年的漫长历程。

期间,唐朝在政治、经济、文化等方面都取得了举世瞩目的辉煌成就,成为当时世界上最强大的国家之一。

而作为唐王朝核心政策之一的赋税政策,随着历史形势的变化,经历了从租庸调制到两税法的巨大转变,在中国古代赋税制度史中占据了极为重要且特殊的历史地位。

2.租庸调制的实施与崩溃

唐朝初年,由于群雄割据,所以唐朝统治者尚能励精图治,爱惜民力,

但随着天下一统局面的出现,统治者为了满足自己的欲望,往往会征发百姓大兴土木。

所以,在租庸调制中不仅为人民的负担赋予了专门的名号,而且还额外增加了人民的劳役负担。

同唐初相类似,成年男子仍然是国家赋役的主要承担者。

他们每年需向国家缴纳粟二石,称作租;每年需交纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称作调;此外,按照规定,他们每年还需要为政府服徭役二十天,是为正役。

但如果政府当年正好不需要其服役,丁男就可以采取“输庸代役”的方式,也就是缴纳一定数量的绢或者布,以获得免役的权力。

从征税的数额上看,租庸调制下唐朝农民的负担要比隋朝减轻不少。

从另外一个层面看,其实,租庸调并不是凭空出现的,而是一种与唐朝均田制相辅相成的赋税制度。

均田制最早出现在北魏孝文帝统治时期,此后为西魏、北周、隋及唐所沿用。

根据唐代均田制的规定,国家要为每一个成年男子授田100亩,此外,笃疾、废疾及寡居的女性也都可获得一定量的土地。

丁男既然获得了国家所授予的土地,也就必须承担一定的义务,在赋税方面的体现也就是所谓的租、庸和调。

在接受授田的诸多群体中,只有丁男需要承担租庸调。

这一方面反映了官员和方外人士享受到了特权,另一方面也体现了国家对弱势群体的政策倾斜。

租庸调制的实行不仅保障了国家的财政收入,普通百姓也可以通过经济赎买的方式来抵消劳役,在一定程度上减轻了国家对他们的人身束缚,对唐朝前期社会经济的发展起到了积极的推动作用。

唐朝是在收拾隋末乱局之后所建立起来的朝代,所以唐朝初年,政府

手中掌握了大量的无主荒地,从而保证了均田制和租庸调制的顺利实施。

虽然唐代均田制中也有对土地买卖的限制,但对于高门大族来说根本就是一纸空文。

所以,随着局势的日益稳定,权势之家开始利用手中的特权侵夺小农的田地。

此外,虽然均田制里也有为官员授田的规定,但由于唐代官员数量可观,而土地资源却又相对有限,所以并没有真正施行。

当时的官僚贵族绝大多数都是通过兼并或抢夺的方式,来剥夺农民土地。

农民所拥有的土地数量减少,但租庸调的负担却丝毫没有减轻,无力承担赋税的农民只能逃离家乡以避税。

此外,在均田制下,普通百姓承担的义务并非仅限于租庸调,还包括加入府兵,行军作战等等。

府兵除了前往京师宿卫之外,还要前往边疆作战或戍守,是唐前期主要的武装力量。

府兵农闲时进行军事训练,战时出征,具备了兵和民的双重身份。

唐朝初年,府兵的地位还比较高。

府兵不仅可以通过战功获得荣誉性的勋官,还可以藉此进入官僚系统。

但随着普通士兵上升的渠道被权贵之家所堵塞,府兵的地位出现了下滑的趋势。

此外,随着均田制的破坏,作战所需的物资和装备成为府兵难以承受的负担。

为了逃避兵役,农民纷纷逃到免除军役的地区,这也进一步加剧了农民的逃亡。

随着均田制的破坏,大批农民或因逃避租庸调而成为流民,或因为躲避兵役而逃亡,使得唐政府所掌握的人口越来越少,赋税来源逐渐枯竭,因而建立在均田制基础上的租庸调制也无法维持了。

3.两税法的颁布施行及优越性

安史之乱爆发后,为了平定叛乱并维持政府的正常运转,唐政府新增

加了很多新的税收项目,从而形成了“科敛之名凡数百”的混乱局面。

但唐政府的苛政暴敛并没有能解决经济困局,到了唐德宗建中元年(780),宰相杨炎在赋税制度方面进行了新的尝试,将此前的租庸调制调整成为两税法。

杨炎将此前的租庸调和名目繁多的杂税合并为地税和户税,分夏秋两次征收,征税的主要标准也由人头税改为财产税。

两税法最重要的原则也就是量出制入,唐政府根据每年的财政支出,定出总税额,各地按中央分配的数目向当地人户征收。

以往,只有本地的土著才编入州县的户籍,承担租庸调。

而在两税法下,外来户也需按照现居地登记造册,并按照家庭财产多少及户等高下,向国家交纳税额。

此外,没有固定住处的商人也不能逃避税收,而由所在州县,按照其收入征收三十分之一的税。

两税法相对于租庸调制来说,优势非常明显。

首先,在租庸调制之下,国家征收赋税的依据是丁身;两税法则主要是依据财产的多少征税,意味着国家对农民的人身控制有所减轻。

此外,租庸调制下,尽管农民家庭的条件各不相同,但他们向国家纳税的数量却完全一样,显然并不合理。

两税法推行后,没有土地的人,就只交户税,不交地税。

这样,就多少改变了贫富负担不均的现象。

再有,租庸调制下,不入户籍的流亡客户不用纳税。

而两税法只以财产多少作为征税的标准,也就极大地扩大了纳税的范围,使得国家的收入大幅度增加。

在两税法施行之初,唐政府宣称此外不再加税,税外加征会被以枉法论处。

但实际上,在“量出为入”的旗号下,唐政府经常会在两税之外巧立名目,百姓的负担并没有减轻。

此外,两税法实施后,百姓所需

缴纳的由此前实物变成了货币,从而出现了“物轻钱重”的现象。

在由物向钱的转化过程中,百姓不但要承受物价下跌的损失,而且往往还要遭受到商贾的盘剥,负担进一步加重。