租庸调制度到两税法PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:512.50 KB

- 文档页数:10

从“租庸调法”到“两税法”唐朝初年,社会经济凋敝,其户不满300万,不及隋朝最盛时900万户的1/3。

到了贞观初年,中原地区还是“莽荡巨泽,茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻”的破败景象,恢复经济成为唐朝的首要任务。

一唐高祖武德七年(公元624年)四月,颁布了均田令和租庸调法,以促使生产恢复,保证租税的收入。

但此时李家兄弟争斗正酣,朝廷大臣也分为太子党和秦王党两派,均田令和租庸调法也就没有真正地得到贯彻执行。

玄武门之变后,李世民当了皇帝,方才认真推行。

均田令主要规定如下:1.丁男和十八岁以上的中男,各受永业田(世业田)二十亩,口分田八十亩;老男和残疾人各受口分田四十亩,寡妻妾各受口分田三十亩。

丁男和中男以外的人凡作户主的,各受永业田二十亩,口分田三十亩。

2.有封爵的贵族和五品以上的官员,可以依照品秩请受永业田五顷至一百顷。

有战功授勋的人,可以依照勋级请受勋田六十亩至三十顷。

3.受田足的叫宽乡,不足的叫狭乡;狭乡的口分田减半给授。

狭乡的人准许在宽乡遥受田亩。

4.永业田皆传子孙,不再收还。

这种计口授田的土地分配法,是在唐初地广人稀的特殊历史条件下产生的,使自耕农和中小新地主在唐初经济中占据着优势地位。

该均田令承认农民占有这些田地的合法性,也使那些无地和少地的农民可以依令向国家请受荒田进行耕种,一定程度上限制了士族、豪强对土地的垄断,对于唐初农业经济的恢复和发展,起到了积极作用。

租庸调法的推行是以均田令为基础的。

均田令解决了百姓有田可种的问题,而欲使百姓“安静、富足”,就要“轻徭薄赋”,须保证国家基本赋税的前提下,不可再滥征额外赋税。

租庸调法规定,每丁每年向国家缴纳租粟二石;调随乡土所出,每年缴纳绢(或绫)二丈,绵三两;不产丝绵的地方,则纳布二丈五尺,麻三斤。

此外,每丁每年还要服徭役二十日,闰月加二日;如无徭役,则纳绢或布替代,每天折合绢三尺或布三尺七寸五分,叫作庸。

如果国家额外加役,加役十五天,免调;加役三十天,租调全免。

唐朝租庸调制与两税法有什么不同唐高祖武德二年(619年)二月规定,每丁纳租二石、绢二丈、绵三两。

又规定了均田制实行办法,丁男十八岁以上,授田百亩,其中二十亩为永业田,八十亩为口分田。

死後还田。

政府依据授田纪录而向人民徵收租庸调。

不论贫富,一律缴纳定额的租庸调。

那么唐朝租庸调制与两税法的异同规定丁男(2160岁)、中男(1820岁)受田一顷(百亩)。

疾病残废者受田40亩。

寡妇30亩,如为户主则为50亩。

所授民田2/10为永业田,子孙可以继承。

三年之内每亩种桑50棵,榆、枣各10棵,不适合上述品种地区,可以其他果木代替。

8/10为口分田,身死则归还国家,授与他人。

在地广人稀的宽乡,工商业者也受田,比农民减半;在地少人多的狭乡,工商业者不受田。

唐代均田制有以下几个特点:授田对象为男丁,妇女不再受田;限制土地买卖的规定放松,不仅永业田可以买卖,口分田有时(如迁往宽乡时)也可以出卖。

另外,奴婢不再受田,只给园宅地(五口一亩,一般人三口一亩)。

在均田制的基础上,颁行租庸调制:每丁每年缴纳租粟二石,户调随乡土所产,绫、绢、絁〔shi诗〕各二丈,绵三两。

如果缴布,则加1/5,即二丈五尺,麻三斤。

规定每丁每年服役20天,闰年22天。

如果不服徭役,可纳绢或布代役,一天折合绢三尺,称为庸。

如果政府额外加役,加役15天免调,加役30天,租调全免。

额外加役,不得超过30天。

唐代的庸,正式把部分力役税转变为实物税。

唐朝还在租庸调之外,规定了两种资产税:一是户税。

户税以钱输税而不以谷帛,以资力定税而不问身丁。

(《文献通考田赋考三》)自王公以下分天下民户为九等,大历四年(公元769年)规定,上上户每年出钱4000文,上中户3500文,上下户3000文;中上户2500文,中中户2000文,中下户1500文;下上户1000文,下中户700文,下下户500文。

一品官按上上户纳户税,九品按下下户纳户税,余品依此类推。

二是地税。

开始按田亩征收,后来改为按户征收,以后又改为按田亩征收。

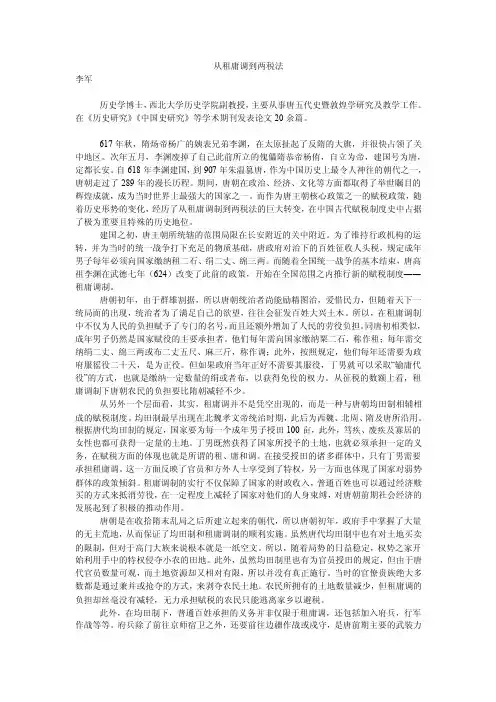

从租庸调到两税法李军历史学博士,西北大学历史学院副教授,主要从事唐五代史暨敦煌学研究及教学工作。

在《历史研究》《中国史研究》等学术期刊发表论文20余篇。

617年秋,隋炀帝杨广的姨表兄弟李渊,在太原扯起了反隋的大旗,并很快占领了关中地区。

次年五月,李渊废掉了自己此前所立的傀儡隋恭帝杨侑,自立为帝,建国号为唐,定都长安。

自618年李渊建国,到907年朱温篡唐,作为中国历史上最令人神往的朝代之一,唐朝走过了289年的漫长历程。

期间,唐朝在政治、经济、文化等方面都取得了举世瞩目的辉煌成就,成为当时世界上最强大的国家之一。

而作为唐王朝核心政策之一的赋税政策,随着历史形势的变化,经历了从租庸调制到两税法的巨大转变,在中国古代赋税制度史中占据了极为重要且特殊的历史地位。

建国之初,唐王朝所统辖的范围局限在长安附近的关中附近。

为了维持行政机构的运转,并为当时的统一战争打下充足的物质基础,唐政府对治下的百姓征收人头税,规定成年男子每年必须向国家缴纳租二石、绢二丈、绵三两。

而随着全国统一战争的基本结束,唐高祖李渊在武德七年(624)改变了此前的政策,开始在全国范围之内推行新的赋税制度――租庸调制。

唐朝初年,由于群雄割据,所以唐朝统治者尚能励精图治,爱惜民力,但随着天下一统局面的出现,统治者为了满足自己的欲望,往往会征发百姓大兴土木。

所以,在租庸调制中不仅为人民的负担赋予了专门的名号,而且还额外增加了人民的劳役负担。

同唐初相类似,成年男子仍然是国家赋役的主要承担者。

他们每年需向国家缴纳粟二石,称作租;每年需交纳绢二丈、绵三两或布二丈五尺、麻三斤,称作调;此外,按照规定,他们每年还需要为政府服徭役二十天,是为正役。

但如果政府当年正好不需要其服役,丁男就可以采取“输庸代役”的方式,也就是缴纳一定数量的绢或者布,以获得免役的权力。

从征税的数额上看,租庸调制下唐朝农民的负担要比隋朝减轻不少。

从另外一个层面看,其实,租庸调并不是凭空出现的,而是一种与唐朝均田制相辅相成的赋税制度。

从租庸调制到两税法唐朝是我国历史上封建社会最为鼎盛的时期之一,其政治、经济、文化在我国历史上都占有非常重要的地位。

在土地税方面,唐朝先后出现了租庸调制和两税法这两种比较完善的土地税制度。

公元775年唐朝由盛转衰的转折点“安史之乱”即是租庸调制向两税法转变的转折点,也是土地税由以人丁为主要征税标准向以土地财产为主要征税标准过渡的重大转折点。

尽管唐朝时期的土地税制度的演进形式并不复杂,但其制度内涵变换却极其丰富。

征税对象由人丁向土地转移,征税形态从以物定税到货币定税,此外还包括土地税税附加税的扩张和整合、土地税地域差异的加剧以及土地税征收管理的调整。

因此,研究唐朝时期土地税制度的变迁对于认识中国古代土地税制度乃至整个赋役制度的演进特征具有重要意义。

而且,土地税制度的变迁也对唐朝时期的国家财政、农业经济和农民生活产生了不同程度的影响,因而这一研究对理解唐朝时期的社会发展也不无裨益。

唐朝初期在隋朝的基础上,以轻徭薄赋的思想改革赋税体制,实行租庸调制。

史载:“赋役之法:每丁岁入租粟二石。

调则随乡土所产,绫、绢、絁各二丈,布加五分之一。

输绫、绢、絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。

凡丁,岁役二旬。

若不役,则收其佣(同庸),每日三尺。

有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。

通正役,并不过五十日。

”①“安史之乱”之后,随着均田制遭到破坏,以均田制为基础的租庸调制也逐渐变得不合时宜,于是开始了从租庸调制到两税法的改革。

德宗建中元年(780年),宰相杨炎将各种苛杂加以整理,依据户税和地税的范式制定了两税法。

内容为:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。

户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。

不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使使无侥利。

居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。

其租庸杂徭悉省,而丁额不费,申报出入如旧式。

其田亩之税,率以大历十四年恳田之数为准而均征之。

夏税无过六月,秋税无过十一月。