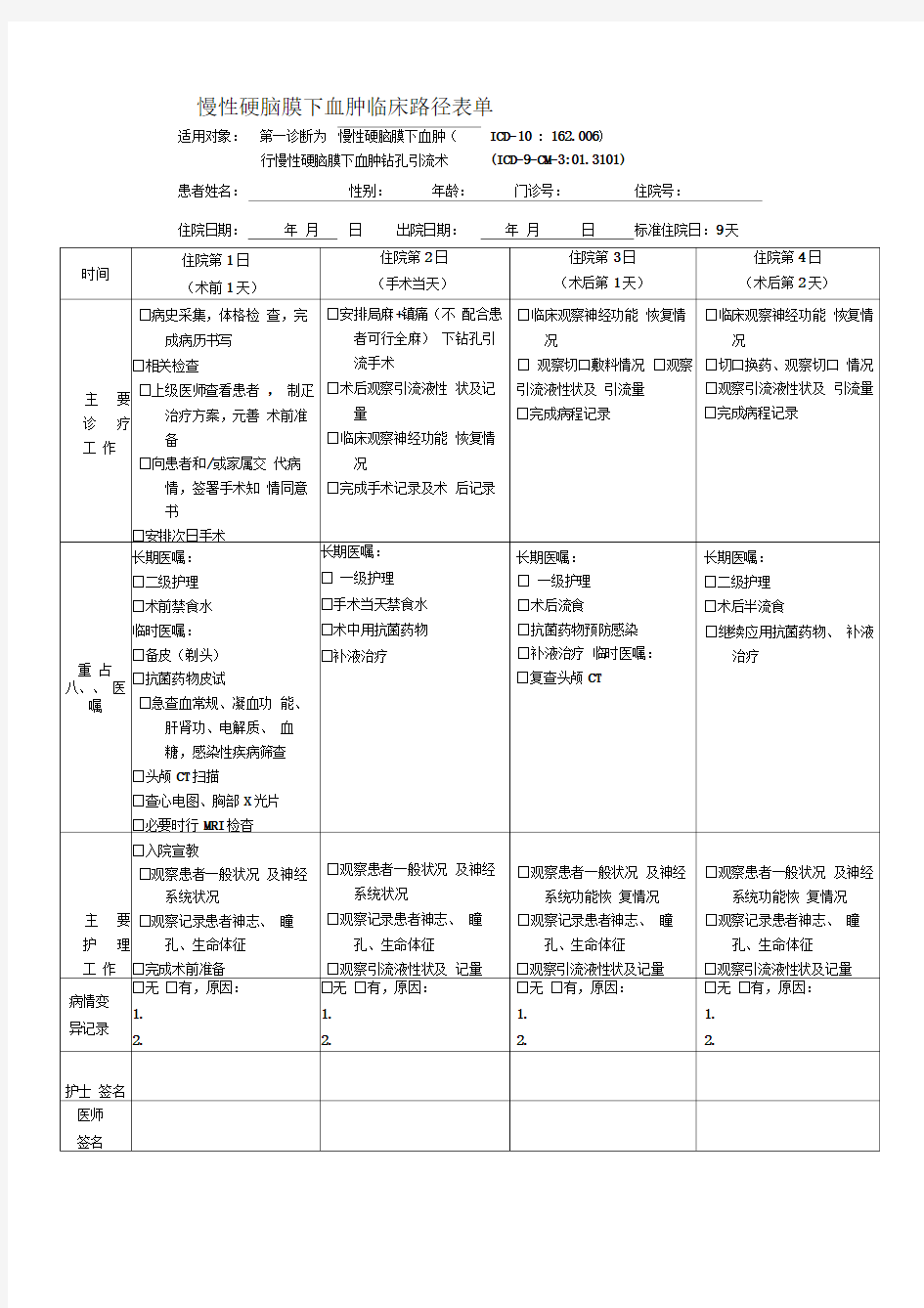

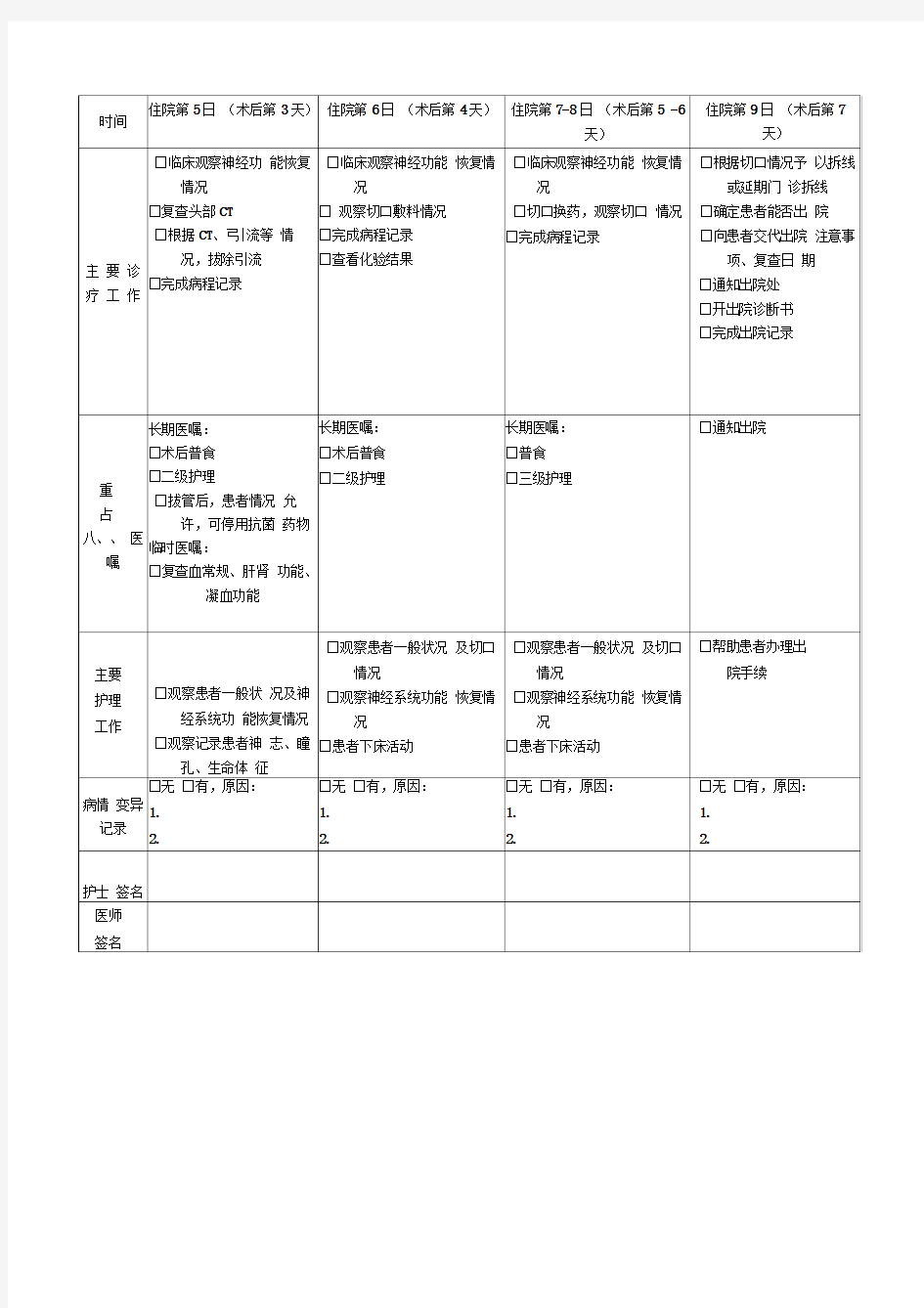

慢性硬脑膜下血肿临床路径表单

适用对象:第一诊断为慢性硬脑膜下血肿(ICD-10 : 162.006)

行慢性硬脑膜下血肿钻孔引流术(ICD-9-CM-3:01.3101)

患者姓名:性别:年龄:门诊号:住院号:

住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日:9天

慢性硬脑膜下血肿临床路径一、慢性硬脑膜下血肿临床路径标准住院流程(一)适用对象。 第一诊断为慢性硬脑膜下血肿(ICD-10:I62.006)行慢性硬脑膜下血肿钻孔引流术(ICD-9-CM-3:01.3101)(二)诊断依据。根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著, 人民卫生出版社),《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《神经外科学》(人民卫生出版 社) 1.临床表现:(1)病史多不明确,可有轻微外伤史;(2)慢性颅内压增高症状和神经症状:常于受伤后1-3个月逐渐出现头痛、恶心、呕吐、复视、视物模糊、一侧肢体无力和肢体抽搐等; (3)精神智力症状:表现为记忆力减退、理解力差、智力迟钝、精神失常等; (4)局灶性症状:由于血肿压迫导致轻偏瘫、失语、同向性偏盲、视乳头水肿等。2.辅助检查:(1)头颅CT 扫描:颅骨内板下可见新月形或半月形混杂、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

硬膜外血肿 定义硬膜外血肿是指外伤后出血积聚于颅骨内板和硬膜之间。常见于青壮年,>60岁或<2岁的人群发生率很低,这与老年人硬膜和颅骨粘连紧密、婴幼儿脑膜血管细、颅骨脑膜血管沟尚未形成有关。血肿以颞部最为常见,多为单发,多发性少见,临床上合并硬膜下血肿或脑内血肿亦有发生。出血多为急性,有的甚至可在伤后3~24小时内发生脑疝。 病因硬膜外血肿多因头部遭受外力直接打击,产生着力点处的颅骨变形或骨折,伤及血管所致。出血积聚于硬膜与颅骨内板分离处,并随着血肿的增大而使硬膜进一步分离。出血主要来源于: ①脑膜血管,是造成急性硬膜外血肿的主要原因,尤以脑膜中动、静脉最为常见。脑膜中动、静脉位于颞部的同名骨沟中。颞部骨质较薄,受外力打击后引起骨折,刺破血管引起出血。如损伤位于动脉主干或较大分支,则出血凶猛,血肿迅速增大,短时间内可形成巨大血肿,导致脑疝。如出血由静脉引起,则病情发展稍缓。 ②静脉窦、上矢状窦、横窦和乙状窦均位于同名骨沟中,如发生骑跨静脉窦的颅骨骨折,即可使其受损。此种出血凶猛,与静脉窦没有平滑肌层,破裂后与无收缩能力有关,而血肿范围的扩大则因出血使硬膜剥离,剥离的硬膜引致再出血。 ③颅骨板障静脉,颅骨骨折常有板障静脉出血,但出血量有限,不易单独形成巨大血肿,是成为颅后窝硬膜外血肿的主要来源。 临床表现(1)意识障碍:由于伴发的脑损伤较轻,伤后原发性昏迷时间较短,出现中间清醒期或中间好转期较多,伤后持续昏迷者少。(2)颅内压增高症状:在继发性昏迷前常有躁动不安,亚急性或慢性血肿病人的眼底检查视乳头水肿。(3)局部症状血肿位于运动区和其临近部位较多,故中枢性面瘫、轻偏瘫、运动性失语等常见,位于矢状窦旁血肿可出现下肢偏瘫,颅后窝硬膜外血肿可出现眼球震颤和共济失调。 诊断及辅助检查幕上急性硬膜外血肿的早期诊断,应判定在颞叶钩回疝征象之前,而不是昏迷加深、瞳孔散大之后。故临床观察殊为重要,当病人头痛呕吐加剧、躁动不安、血压升高、脉压差加大及/或出现新的体征时,即应高度怀疑颅内血肿,及时给予必要的影像学检查,包括X线颅骨平片、A型超声波、脑血管造影或CT扫描等。 (1)着力部位除头皮挫伤外,常见头皮局部肿胀,出血经骨折线到骨膜下,或经破裂的骨膜至帽状筋膜下血肿。(2)血肿大多位于一侧大脑半球表面,故超声波探查时,中线波移位明显(3)颅骨骨折发生率较高,95%显示颅骨骨折。(4)脑血管造影在血肿部位呈示典型的双凸镜形无血管区。5ct扫描,在脑表面呈双凸镜形密度增高形。 治疗措施急性硬膜外血肿的治疗,原则上一经诊断即应施行手术,排除血肿以缓解颅内高压,术后根据病情给予适当的非手术治疗。一般若无其他严重并发症且脑原发损伤较轻者,预后均良好。死亡率介于10%~25%之间,不同地区或单位悬殊较大。实际上这类病人死亡的主要原因并非血肿本身,而是因脑疝形成后所引起的脑干继发性损害所致,因此,必须作到早期诊断、及时处理,才能有效地降低死亡率。 1)手术治疗:通常多采用骨窗开颅或骨瓣开颅术,便于彻底清除血肿、充分止血和必要时行硬膜下探查,是硬膜外血肿沿用已久的术式。近年来,由于CT扫描检查的广泛应用,血肿的部位、大小和脑损伤情况了如指掌,并能动态地观察血肿的变化,因此有作者采用颅骨钻孔引流硬膜外血肿也获得成功。①骨窗开颅硬膜外血肿清除术:适用于病情危急,已有脑疝来不及行影像学诊断及定位,直接送入手术室抢救的病人,先行钻孔探查,然后扩大成骨窗清除血肿。钻孔的顺序应是先在瞳孔散大侧颞部骨折线的附近,约有60%~70%的硬膜外血肿可被发现。探得血肿后按需要延长切口,扩大骨扎,排出血肿,并妥善止血。若清除血肿后硬脑膜张力仍高,或膨起或呈蓝色时均应切开探查,以免遗漏硬脑膜下或脑内血肿。

创伤性闭合性硬膜外血肿临床路径 (县级医院2012年版) 一、创伤性闭合性硬膜外血肿临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为创伤性闭合性硬膜外血肿(ICD-10:S06.401) 行硬脑膜外血肿清除术(ICD-9-CM-3:01.245)。 (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)等。 1.临床表现: (1)病史:一般均有外伤史,临床症状较重,并迅速恶化,尤其是特急性创伤性闭合性硬膜外血肿,伤后短时间内可发展为濒死状态; (2)意识障碍:伤后多数为原发性昏迷与继发性昏迷相重叠,或昏迷的程度逐渐加深;较少出现中间清醒期; (3)颅内压增高表现:颅内压增高症状出现较早,呕吐和躁动较常见,生命体征变化明显(Cushing’s反应);

(4)脑疝症状:出现较快,尤其是特急性创伤性闭合性硬膜外血肿,一侧瞳孔散大后短时间内出现对侧瞳孔散大,并出现去脑强直、病理性呼吸等症状; (5)局灶症状:较多见,早期即可因脑挫伤或/和血肿压迫引起偏瘫、失语。 2.辅助检查: (1)头颅CT扫描(含骨窗像):典型CT表现为颅骨内板与脑表面间有一双凸镜形或梭形高密度影。CT检查可明确诊断、确定血肿部位、评估血肿量。骨窗像对诊断颅骨骨折具有重要意义; (2)头颅X线平片:约90%的病例合并有颅骨骨折; (3)实验室检查:血常规。 (三)选择治疗方案的依据。 根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)等。 1.创伤性闭合性硬膜外血肿诊断明确,选用骨瓣开颅血肿清创术: (1)临床有颅内压增高症状或局灶性症状; (2)幕上血肿>30ml,颞区血肿>20ml,幕下血肿>10ml; (3)患者意识障碍进行性加重或出现昏迷者。

1.硬膜下血肿与硬膜外血肿的CT表现和鉴别 A.形态:新月形,月牙形;;梭形,双凸镜形,内缘境界清楚。 B.分布范围:广,可越过颅缝;;较窄,不越过颅缝。 C.伴发蛛网膜下腔出血:常见;;较少见。 D.占位效应:明显;;范围大者较明显 2.肾癌的CT表现:表现为肾实质内缘不规则肿块,可向外突出,密度均匀或不均匀,增强扫描,癌肿多为不均匀强化,癌肿向外侵犯可致肾周脂肪消失 3.胃癌:早期X线表现:低张气钡双重造影,胃小弯和胃小沟破坏消失。中晚期:1.胃腔变窄,广泛受累时呈现“皮革”状胃 2.充盈缺损,呈现大小不等,边缘不规则的充盈缺损,与正常的胃壁分界清楚3.粘膜皱襞消失,破坏,结节状增粗 4.龛影,见于溃疡型,癌肿向腔内突出形成大而浅的不规则碟形溃疡 4.结肠癌:1,肠腔偏心性或环形狭窄,轮廓不规则2.粘膜皱襞破坏,消失和中断3.龛影较大,形状不规则,龛影边缘有尖角极不规则结节状充盈缺损 风湿性心脏病的二尖瓣狭窄的X线表现:左心房和右心室增大,肺淤血及肺循环高压征象,心底部可看见双心房影,非业内出现肺纹理增强,模糊,肺野透亮度降低,支气管分叉角度加大 5.二尖瓣关闭不全的X线表现:轻者心影大小形状无明显改变,或仅见左心房,左心室轻度增大,二尖瓣较重,左心房可明显增大,搏动增强,左心室也增大,主动脉结正常或略小 6.左心室增大见于高血压病,主动脉瓣狭窄或关闭不全,二尖瓣关闭

不全及部分先天性心脏病 7.右心室增大见于二尖瓣狭窄,慢性肺源性心脏病,肺动脉狭窄,心房或心室间隔缺损以及法洛四联症 8.左心房增大见于二尖瓣狭窄,二尖瓣关闭不全,左心室功能衰竭和某些先天性心脏病 9.中央型肺癌于周围型肺癌的X线,CT表现: 中央型肺癌:早期癌肿局限于黏膜内,可无异常发现,病变发展,癌组织从支气管黏膜表面像腔内生长或沿支气管壁浸润生长,使管腔狭窄CT表现为:肺门区分叶状肿块影或病变支气管腔内的结节及息肉样阴影,支气管关闭不规则增厚,引起支气管官腔的狭窄与截断 周围型肺癌:发生于肺段以下较小支气管的肺癌,由于管壁结构薄弱,易侵入肺内或经局部淋巴管播散在非小叶内生长,形成肿块 10.胸腔积液的X线表现:游离性积液;少量积液是,液体首先聚积与后肋隔角,立为表现为患侧肋膈角变钝、变平,透视下液体可随呼吸及体位改变而移动,中量积液时表现为患侧下肺野均匀致密影,肋隔角消失,隔面及心缘被遮盖,由液体形成的致密影其上缘呈外高内低的斜行弧线,大量积液是指液体上缘达第二前肋间以上,患侧肺野均为致密,有时仅肺尖透明,肋间隙增宽,纵膈向对侧移位 11.化脓性骨髓炎的感染途径和X线表现:血源性,外伤性,临近软组织或关节化脓性感染直接延伸所致。急性化脓性骨髓炎:1.软组织弥漫性肿胀2.骨膜增生3.骨质破坏4.死骨慢性:骨皮质增厚和骨干增粗,轮廓不整,骨髓腔狭窄或消失

慢性硬膜下血肿科普文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

科普:慢性硬膜下血肿在我们临床工作中,经常遇到一些老年人,因为头痛、头晕、反应迟钝等等原因来就诊,通过头颅CT或者核磁共振检查发现颅内出现了“慢性硬膜下血肿”,这究竟是怎么回事呢? 慢性硬脑膜下血肿是指头部外伤3周以上出现脑与硬脑膜之间的血肿,因为多数病人年龄超过50岁,且多数明确外伤也是轻伤,如偶尔被门角伤过。当追问病史时,经提示部分病人能回忆起,而部分病人由于记忆力减退已不能回忆起受伤时的情况。这与老年人自身特点有关,老年人由于腿脚不灵便,日常生活中经常有不随意的磕碰,大多数人不会在意,只有当过了一段时间感到头痛、头晕,甚至出现恶心及呕吐,到医院查头颅CT或核磁共振才发现颅内有慢性硬膜下血肿。 慢性硬脑膜下血肿主要来源于脑皮层小血管或桥静脉损伤,硬脑膜下腔少量持续出血积聚形成,并且不断扩大,同时发生双侧血肿也不少。老年人慢性硬膜下血肿临床上多以颅内压增高为主,表现为头痛、头晕,严重时出现恶心、呕吐以及复视,由于缺乏或忽略定位体征,加之老年人自身大都有心脑血管等慢性疾病,易误诊为、颈椎病等。其次个别患者临床上以“智力和精神状态异常”为主,表现为记忆力、理解力减退,脾气变得易暴易怒或沉默寡言,精神迟钝,强哭、强笑,甚至精神失常,症状酷似老年、,导致误诊率很高。 其实慢性硬脑膜下血肿诊断很容易,关键是做个头部CT或者核磁共振,一般都能明确诊断。因此我们建议60岁以上的老年人即使是轻微头部外伤,尤其出现头痛、头晕、智力和精神状态异常、一侧肢体无力活动不灵活等情况,请及

慢性硬脑膜下血肿临床路径 一、慢性硬脑膜下血肿临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为慢性硬脑膜下血肿(ICD-10:I62.006) 行慢性硬脑膜下血肿钻孔引流术(ICD-9-CM-3:01.3101) (二)诊断依据。 根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《神经外科学》(人民卫生出版社) 1.临床表现: (1)病史多不明确,可有轻微外伤史; (2)慢性颅内压增高症状和神经症状:常于受伤后1-3个月逐渐出现头痛、恶心、呕吐、复视、视物模糊、一侧肢体无力和肢体抽搐等; (3)精神智力症状:表现为记忆力减退、理解力差、智力迟钝、精神失常等; (4)局灶性症状:由于血肿压迫导致轻偏瘫、失语、同向性偏盲、视乳头水肿等。 2.辅助检查: (1)头颅CT扫描:颅骨内板下可见新月形或半月形混

杂密度或等密度阴影,单侧慢性硬脑膜下血肿有中线移位,侧脑室受压;双侧慢性硬脑膜下血肿无明显中线移位,但有双侧侧脑室受压; (2)头颅MRI扫描:头颅CT不能明确者,选用头颅MRI。 (三)治疗方案的选择。 根据《临床诊疗指南-神经外科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《临床技术操作规范-神经外科分册》(中华医学会编著,人民军医出版社),《神经外科学》(人民卫生出版社) 1.慢性硬脑膜下血肿诊断明确,临床出现颅内压增高症状或局灶性症状者需手术治疗;手术首选钻孔引流,需向家属交待病情及围术期可能出现的并发症。 2.对于手术风险较大者(高龄、妊娠期、合并较严重内科疾病),需向患者或家属交待病情;如果不同意手术,应履行签字手续,并予严密观察。 3.对于严密观察保守治疗的患者,如出现颅内压增高征象应急诊手术。 (四)标准住院日为9天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断符合ICD-10:I6 2.006慢性硬脑膜下血肿疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但在住院期间不需

急性硬脑膜下血肿的治疗 发表时间:2013-08-15T10:52:10.637Z 来源:《中外健康文摘》2013年第18期供稿作者:毛铁吴春菊刘洋李英[导读] 急性、亚急性硬脑膜下血肿无论手术与否,均须进行及时、合理的非手术治疗,特别是急性血肿术后,尤为重要 毛铁吴春菊刘洋李英(黑龙江省医院 150036) 【中图分类号】R651.1 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)18-0170-02 【摘要】目的讨论急性硬脑膜下血肿的治疗。方法根据患者临床表现结合检查结果进行诊断并治疗。结论一经诊断,应尽早施行手术治疗。 【关键词】急性硬脑膜下血肿治疗 硬脑膜下血肿是颅脑损伤常见的继发性损害,发生率约为5%,占颅内血肿的40%左右。由于出血来源的不同又分为复合型硬脑膜下血肿与单纯型硬脑膜下血肿。前者系因脑挫裂伤、脑皮质动静脉出血,血液集聚在硬脑膜与脑皮层之间,病情发展较快,可呈急性或亚急性表现。有时硬膜下血肿与脑内血肿相融合,可致颅内压急剧增高,数小时内即形成脑疝,多呈特急性表现,预后极差;单纯型硬脑膜下血肿系桥静脉断裂所致,出血较缓,血液集聚在硬脑膜与蛛网膜之间,病程发展常呈慢性,脑原发性损伤较轻,预后亦较好。 急性硬脑膜下血肿发生率最高达70%,亚急性硬脑膜下血肿约占5%。两者致伤因素与出血来源基本相同,均好发于额颞顶区。临床病程发展的快慢,则因脑原发性损伤的轻重、出血量及个体代偿能力的不同而异。 1.主要特点 急性和亚急性硬脑膜下血肿都是由脑挫裂伤皮质血管破裂出血引起,故均属复合型硬膜下血肿,仅在病程急缓上略有差异。两者致伤因素和损伤机理亦相同:即加速性损伤所致脑挫裂伤,血肿多在同侧;而减速性损伤所引起的对冲性脑挫裂伤出血常在对侧;一侧枕部着力,在对侧额、颞部前部发生复合型硬膜下血肿,甚至可同时并发脑内血肿;枕部中线着力易致双侧额极、颞尖部血肿;当头颅侧方遭受打击时,伤侧可引起复合型硬膜下血肿,即硬膜下脑内血肿;头颅侧方碰撞或跌伤时,同侧多为复合性硬膜下血肿或硬膜外血肿,对侧可致单纯性和(或)复合型硬膜下血肿;另外,前额部遭受暴力,不论是打击还是碰撞,血肿往往都在额部,很少发生在枕部,而老年人则常引起单侧或双侧单纯性硬膜下血肿。 2.临床表现 (1) 症状体征。①意识障碍:因为脑挫裂伤重,原发性昏迷一般比较深,以后又因血肿出现,可在原发性昏迷基础上出现继发性昏迷。所以,意识障碍比较重,昏迷程度呈进行性加深。但单纯性硬脑膜下血肿或亚急性硬脑膜下血肿则多有中间清醒期。②颅内压增高症状和脑膜刺激征:急性硬脑膜下血肿多为复合性损伤,颅内压增高症状比较明显。由于患者处于昏迷,所以喷射性呕吐和躁动比较多见。生命体征变化明显,多有“两慢一高”的表现。颈项强直和克匿格氏征阳性等脑膜刺激征也比较常见。③神经损害体征:脑挫裂伤和血肿压迫均可造成中枢性面瘫和偏瘫,有的可发生局灶性癫痫等。神经损害体征也呈进行性加重。④脑疝症状出现较快:急性硬脑膜下血肿,尤其是特急性血肿,病情常急剧恶化,伤后很快出现双侧瞳孔散大,在1~2 h内即出现去大脑强直或病理性呼吸,患者处于濒危状态。⑤其他:婴幼儿血肿时,可出现前囟隆起,并可见贫血,甚至出现休克。 (2) 辅助检查。①X线检查:颅骨骨折发生率约为50%,较硬脑膜外血肿的骨折发生率低,而且骨折线与血肿的位置也常常不一致。 ②CT检查:急性硬脑膜下血肿病情多较严重,变化急剧,切忌因检查而延误救治。CT检查应作为首选项目。CT扫描可发现脑表面的新月形高密度影,其内缘可不整齐,其相对的脑皮质内有点片状出血灶,脑水肿区也较明显,同侧脑室受压变形,向对侧移位。CT检查对额底、颞底和双侧血肿的诊断比脑血管造影等检查更具优势,可减少血肿的漏诊。 3.治疗与预后 急性硬脑膜下血肿病情发展快,伤情重,尤其是特急性患者,死亡率高达50%~80%,一经诊断,应尽早施行手术治疗。部分亚急性硬脑膜下血肿的原发性脑损伤较轻,病情发展较缓的患者,亦可在严密的颅内压监测或CT扫描动态观察下,采用非手术治疗。但治疗过程中如有病情恶化,即应改行手术治疗,任何观望、犹豫都是十分危险的。 (1) 手术治疗。手术方式的选择依病情而定,常用的手术方法包括:骨瓣开颅血肿清除术+去骨瓣减压术、颞肌下减压术和钻孔冲洗引流术。 (2) 非手术治疗。急性、亚急性硬脑膜下血肿无论手术与否,均须进行及时、合理的非手术治疗,特别是急性血肿术后,尤为重要。虽有个别急性硬脑膜下血肿可以自动消退,但为数甚少,不可存侥幸心理。事实上仅有少数亚急性硬脑膜下血肿患者,如果原发性脑损伤较轻,病情发展迟缓,始可采用非手术治疗。非手术治疗的适应证为:①神志清楚、病情稳定、生命征基本正常,症状逐渐减轻。②无局限性脑压迫致神经机能受损表现。③CT扫描脑室、脑池无显著受压,血肿在40ml以下,中线移位不超过10mm。④颅内压监测压力在3.33~4.0kPa(25~30mmHg)以下。 参考文献 [1]费力,季耀东.外伤性亚急性硬膜下血肿7例报告[J].中国神经精神疾病杂志,2002,28(1):65.

病历考核标准:硬膜外血肿(颅脑外伤) 一、病史询问要点 颅脑损伤病人入院时大多存在意识障碍,在不能直接向病人询问病史的情况下应尽量向陪同人员了解情况: (1)确切致伤时间; (2)致伤原因; (3)受伤部位; (4)伤后意识状态的变化;有无典型的中间清醒期。 (5)伤后出现的症状和体征; (6)在伤后至入院前一段时间曾受过那些处置,使用过那些药物; (7)病人的既往史,特别是有无高血压、糖尿病、排尿性晕厥、心脏病及精神病史等。二、体格检查要点 颅脑损伤病人的体格检查原则是迅速、准确、有重点的检查,其要点为: (1)生命体征的检查(呼吸、血压、脉搏和体温); 生命体征改变:当硬膜外血肿形成时,由于产生脑压迫,脑水肿及颅内压升高,随着颅内压的增高,病人常有头疼,呕吐加剧,躁动不安,早期即可出现Cushing 氏反应:四曲线,表现血压升高,尤以收缩压升高较明显,脉压差增大;体温上升;心率及脉搏缓慢;呼吸缓慢,严重时且不规则等代偿性反应,等到衰竭时,则血压下降,脉搏细弱及呼吸抑制。(2)意识状态的评估根据GCS(Glasgow-Coma Scale)评分方法记录意识障碍的程度; 意识障碍:由于原发性脑损伤程度不一,意识变化可有三种不同情况: (a)原发性脑损伤较轻,伤后无原发昏迷,至颅内血肿形成后,始出现进行性颅内压增高及意识障碍;往往因伤员可自己到医院看病或回家,也就是说伤员原发脑伤很轻微,头皮也可能无明显伤痕,颅骨平片无骨折,神经系统检查无阳性发现,误诊机会较多,应予以重视。 (b)原发性脑损伤略重,伤后曾一度有短期原发昏迷,以后逐渐有意识好转或完全清醒,但不久又再次陷入昏迷状态,这类病人即所谓典型病例,容易诊断。 (c)原发性脑损伤严重,伤后持续昏迷,且有进行性加深表现,颅内血肿的征象常被原发性脑挫裂伤或脑干损伤所掩盖,较易误诊; 也可以在原发脑伤较重的基础上,继发颅内血肿,这病例易误诊为脑挫裂伤,而采用非手术治疗,当出现脑疝时,始想到颅内血肿的存在。上述第(a)(b)种意识改变的特点在硬膜外血肿比较常见,而第(c)种多为硬膜下血肿和脑内血肿为多。 (3)瞳孔大小的检查,双侧是否等大等圆以及对光反应情况; (4)对头颅的检查应注意有无开放性伤口,伤口范围、深度及有无异物残留,颅骨有无凹陷,眼、耳、鼻及口腔有无出血和脑脊液样液体溢出; (5)对处于休克状态的病人特别注意有无合并伤的存在 (6)神经反射的检查确定生理反射消失与否,病理反射是否出现,有无锥体束征; 神经系统废损体征:单纯的硬膜外血肿,早期较少出现神经废损体征。仅在伴有脑挫裂伤或因血肿形成压迫功能区时才出现相应的阳性体征。如果病人伤后立即出现面瘫,偏瘫或失语等症状和体征时,应归咎于原发性脑损伤。后颅窝硬膜外血肿的神经体征更较少,小脑体征偶尔可见。 当颅内压增高的程度超过其代偿能力时,位于天幕上的硬膜外血肿即可表现颞叶钩回疝的症状.其典型表现:1)进行性意识障碍加重。2)生命体征紊乱。3)患侧瞳孔进行性散大,光反射消失。4)对侧偏瘫,常呈硬瘫,肌张力增加,病理反射阳性。 不典型者:因出血速度快,血肿量大,造成急性脑干移位,扭曲,致使对侧的大脑脚嵌压在小脑幕切迹缘上,而引起同侧肢体瘫痪,和对侧瞳孔散大的相反体征,使血肿的定位诊断发

硬脑膜下血肿医疗要点与心得 慢性硬脑膜下血肿是指外伤后 >3 周始出现症状,位于硬脑膜与蛛膜之间,具有包膜的血肿。好发于小儿及老年人,占颅内血肿的 10%,占硬脑膜下血肿的 25%,如不能尽早诊断和及时治疗极易致残甚至引起死亡。20XX -05—20XX -03,我院共收治慢性硬脑膜下血肿 60 例,采用孔冲洗引流术及骨瓣开颅血肿清除术,效果良好。现报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料本组 60 例中男 46 例,女 14 例; 年龄的 52 ~ 73岁。均有明确外伤史,外伤史 25 ~ 122 d,单侧血肿 52 例,双侧血肿 8 例。受伤原因: 交通事故 48 例,打击伤 5 例,摔伤 7 例。临床表现: 表现为智力下降,头痛,记忆力减退 33 例,肢体偏瘫42 例,视乳头水肿 56 例,呕吐 15 例。辅助检查: 本组病例均行头颅 CT 或头颅 MRI 检查而确诊,慢性硬膜下血肿 CT 影像表现是硬膜下新月形占位性病变,表现为低密度影 46 例,混杂密度影 10 例,等密度影 4 例,血肿量根据 CT 按多田式公式计算为 70~ 160 mL。 1. 2 方法根据术前影像学表现,54 例采用钻孔冲洗引流术,6例采用骨瓣开颅血肿清除术,双侧型两侧同时引流。 2 结果 引流 1 ~5 d 至无引流液拔管,60 例均治愈出院,住院时间 8~ 14 d,平均 9. 6 d。术后患者头痛立即减轻或消失,偏瘫体征均于术后1 周内恢复,术后第2 天及出院前常规复查头颅 CT,提示血肿全部消失,12 例有少量硬膜下积液,随访 2 ~4 个月,复查头颅 CT,有 7 例积液消失,5 例积液无增加或略有减少,所有患者的生活质量均恢复至发病前状态。 3 讨论 3. 1 诊断详细询问病史和认真做体格检查,能够为慢性硬膜下血肿的诊断提供有价值的线索。由于这类患者的头部损伤往往轻微,出血缓慢,加以老年人颅腔容积的代偿间隙较大,故常有短至数周,长至数月的中间缓解期,无明显临床症状,首发症状为头晕和头痛,本组 60 例中有 33 例患者有不同程度的头晕、头痛,另一重要症状是一侧肢体乏力,本组有 42 例。有相当一部分患者对头痛并不引起重视,而到出现偏瘫症状后才引起注意,甚至有患者就诊时曾被按“脑血管病”治疗。CT 是临床上确诊的首选的检查方法,对于等密度血肿,中线移位不明显,可行头颅 MRI 检查,以明确对侧有无血肿。

急性硬脑膜外血肿的治疗措施 *导读:典型的急性硬脑膜外血肿常见于青壮年男性颅骨线形骨折病人,以额颞部和顶颞部最多,这与颞部含有脑膜中动、静脉,又易为骨折所撕破有关。…… 【治疗措施】 急性硬膜外血肿的治疗,原则上一经诊断即应施行手术,排除血肿以缓解颅内高压,术后根据病情给予适当的非手术治疗。一般若无其他严重并发症且脑原发损伤较轻者,预后均良好。死亡率介于10%~25%之间,不同地区或单位悬殊较大。实际上这类病人死亡的主要原因并非血肿本身,而是因脑疝形成后所引起的脑干继发性损害所致,因此,必须作到早期诊断、及时处理,才能有效地降低死亡率。 1)手术治疗:通常多采用骨窗开颅或骨瓣开颅术,便于彻底清除血肿、充分止血和必要时行硬膜下探查,是硬膜外血肿沿用已久的术式。近年来,由于ct扫描检查的广泛应用,血肿的部位、大小和脑损伤情况了如指掌,并能动态地观察血肿的变化,因此有作者采用颅骨钻孔引流硬膜外血肿也获得成功。①骨窗开颅硬膜外血肿清除术:适用于病情危急,已有脑疝来不及行影像学诊断及定位,直接送入手术室抢救的病人,先行钻孔探查,然后扩大成骨窗清除血肿。钻孔的顺序应是先在瞳孔散大侧颞部骨折线的附近,约有60%~70%的硬膜外血肿可被发现。探得血肿后按

需要延长切口,扩大骨扎,排出血肿,并妥善止血。若清除血肿后硬脑膜张力仍高,或膨起或呈蓝色时均应切开探查,以免遗漏硬脑膜下或脑内血肿。术毕,硬膜外置橡皮引流条,分层缝合头皮。颅骨缺损留待2~3月之后择期修补。②骨瓣开颅硬膜外血肿清除术:适用于血肿定位明确的病例。根据影像学检查结果,行成形骨瓣开颅。暴露血肿后不必急于挖出血肿,因此,时颅压已得到相当的缓解,为减少出血起见,可由血肿周边向血肿最厚处近颅底侧逐渐剥离,多能发现已破裂的硬脑膜动静脉,而予以电凝或缝扎。待血肿清除后,宜用生理盐水冲洗创面,仔细审视有无出血点,并逐一止住,以防术后再出血。如果硬脑膜张力高或疑有硬脑膜下血肿时,应切开硬膜探查,切勿轻易去骨瓣减压草率结束手术。须知,遗漏血肿是造成病人术后死亡的重要原因之一。术毕,悬吊硬脑膜于骨窗外缘,还纳骨瓣,分层缝合头皮,硬膜外置引流24~48小时。③钻孔穿刺清除硬膜外血肿:适用于特急性硬膜外血肿的紧急抢救,为暂时缓解颅内高压,赢得时间,先行锥孔或钻孔排出部分液态血肿。这种应急措施已用于院前急救或脑内血肿的引流。最近,有学者用于急性硬膜外血肿的治疗,做到快速引流血肿抢救病人。其适应证为病情相对稳定,出血量约30~50ml,经ct检查明确定位,中线移位达0.5cm以上,无继续出血者。方法则按ct所示血肿最厚处,行锥孔或钻孔,然后插入吸引针管或放入带较丝的碎吸针管。排出部分血液后再注入尿激酶,或尿激酶加透明质酸酶溶解残留的血凝块,反

慢性硬膜下血肿(神经 硬膜下血肿(Subdural Hematoma) 的时间分为急性、亚急性和慢性三种。 大多数血肿主要来源于脑皮质挫裂伤灶中的静脉和动脉受损伤出血,常常发生在外伤着 力部位以及对冲部位的颅骨骨折致脑表面的动脉或静脉破裂而形成硬膜下血肿。另一出血来 源是脑表面的桥静脉,即脑表面浅静脉回流至静脉窦处被撕裂而形成硬膜下血肿,此类血肿 多不伴有脑挫裂伤,仅为单纯性血肿,但血肿较广泛地覆盖于大脑半球表面。 血肿形成时多为新鲜血液或软血凝块,3天内逐渐变成硬凝块并与脑膜粘着,2周内凝块 逐渐液化,肉芽组织逐渐长入脑膜粘着面。 临床表现 硬膜下血肿以急性及亚急性较多见,且经常合并严重脑挫裂伤。因此常有严重意识障碍、昏迷加深或清醒后昏迷、单侧瞳孔散大和其 他脑压迫症状。并发脑疝时可出现生命机能衰竭的症状。 外科)是指颅内出血血液积聚于硬脑膜下腔、伤后三周以上出现症状者。目前对于血肿的出 血来源和发病机理尚无统一的认识。其发生率约占颅内血肿的10%,血肿常发生于额顶颞 半球凸面,积血量可达100—300毫升。临术表现以颅内压增高为主,头痛较为突出,部分 有痴呆、淡漠和智力迟钝等精神症状,少数可有偏瘫、失语和局源性癫痫等局源性脑症状。 本病表现为慢性过程,如能及时明确诊断和手术,效果满意。疗效欠佳或病死者,多因未及 时诊治、病情危重或伴有并发症者。 症状表现:

1.颅内压增高症状:头痛、呕吐、视神经乳头水肿。婴幼儿常有惊厥、呕吐、喂饲困难,前囟膨隆和头围增大等。 2.精神障碍;痴呆、淡漠、记忆力下降、定向力障碍和智力迟钝等。 3.局源性脑症状:偏瘫、麻木、失语和局灶性癫痫等。 诊断依据: 1.常有头部轻伤或被忽略的受伤史,症状常在伤后3周以上出现。 2.慢性颅内增高症状如头痛、呕吐和视神经乳头水肿,婴幼儿出现惊厥、呕吐、前囟膨隆和头围增大,至晚期可出现脑疝。部分病人以精神症状较为突出或以局灶性脑症状为主。 3.头部X线摄片多显示慢性颅内压增高表现,少数可见血肿钙化征象。幕上血肿者,超声波检查中线波向对侧移位。脑血管造影、头部CT或核磁共振检查可显示血肿部位和范围。 4.颅骨钻孔探查发现硬脑膜下血。 5.婴幼儿患者常有急产或生产困难史。 治疗: 治疗原则1.手术治疗:颅骨钻孔闭式引流,婴幼儿可作前囟穿刺引流。2.对症支持治疗。 用药原则1.轻症病人对症处理即可。2.有精神障碍者给予抗精神病药物,有癫痫表现者给予抗癫痫药物。3.颅内压增高的病人,给予脱水利尿药物降低颅内压。4.婴幼儿病人注意给予止血药物,特别是维生素K。5.病人术后给予适量抗生素预防感染的发生。6.重症病人加强支持疗法和防止并发症。 预防常识:

创伤性闭合性硬膜外血肿行硬膜外血肿清 除手术治疗诊疗规范 (神经外科) 一、创伤性闭合性硬膜外血肿临床路径标准住院流程 (一)适用对象。 第一诊断为创伤性闭合性硬膜外血肿(ICD-10:S06.401)行硬脑膜外血肿清除术(ICD-9-CM-3:01.245)。 (二)诊断依据。 1.临床表现: (1)病史:一般均有外伤史,临床症状较重,并迅速恶化,尤其是特急性创伤性闭合性硬膜外血肿,伤后短时间内可发展为濒死状态; (2)意识障碍:伤后多数为原发性昏迷与继发性昏迷相重叠,或昏迷的程度逐渐加深;较少出现中间清醒期; (3)颅内压增高表现:颅内压增高症状出现较早,呕吐和躁动较常见,生命体征变化明显(Cushing’s反应);

(4)脑疝症状:出现较快,尤其是特急性创伤性闭合性硬膜外血肿,一侧瞳孔散大后短时间内出现对侧瞳孔散大,并出现去脑强直、病理性呼吸等症状; (5)局灶症状:较多见,早期即可因脑挫伤或/和血肿压迫引起偏瘫、失语。 2.辅助检查: 头颅CT扫描(含骨窗像):典型CT表现为颅骨内板与脑表面间有一双凸镜形或梭形高密度影。CT检查可明确诊断、确定血肿部位、评估血肿量。骨窗像对诊断颅骨骨折具有重要意义; (三)选择治疗方案的依据。 1.创伤性闭合性硬膜外血肿诊断明确,选用骨瓣开颅血肿清创术: (1)临床有颅内压增高症状或局灶性症状; (2)幕上血肿>30ml,颞区血肿>20ml,幕下血肿>10ml; (3)患者意识障碍进行性加重或出现昏迷者。 2.需向家属交待病情及围术期可能出现的并发症;

3.手术风险较大者(高龄、妊娠期、合并较严重内科疾病),需向患者或家属交待病情;如不同意手术,应当充分告知风险,履行签字手续,并予严密观察。 4.对于严密观察保守治疗的患者,如出现颅内压增高征象、意识障碍进行性加重或新发神经系统局灶性症状,应当立即复查头颅CT,并重新评价手术指征。 (四)标准住院日为≤14天。 (五)进入路径标准。 1.第一诊断符合ICD-10:S06.401创伤性闭合性硬膜外血肿疾病编码。 2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需特殊处理、不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。 3.当患者双侧瞳孔散大,自主呼吸停止1小时以上,或处于濒死状态,不进入此路径。 (六)术前准备(入院当天)。 1.必需的检查项目:

科普:慢性硬膜下血肿 在我们临床工作中,经常遇到一些老年人,因为头痛、头晕、反应迟钝等等原因来就诊,通过头颅CT或者核磁共振检查发现颅内出现了“慢性硬膜下血肿”,这究竟是怎么回事呢 慢性硬脑膜下血肿是指头部外伤3周以上出现脑与硬脑膜之间的血肿,因为多数病人年龄超过50岁,且多数明确外伤也是轻伤,如偶尔被门角伤过。当追问病史时,经提示部分病人能回忆起,而部分病人由于记忆力减退已不能回忆起受伤时的情况。这与老年人自身特点有关,老年人由于腿脚不灵便,日常生活中经常有不随意的磕碰,大多数人不会在意,只有当过了一段时间感到头痛、头晕,甚至出现恶心及呕吐,到医院查头颅CT或核磁共振才发现颅内有慢性硬膜下血肿。 慢性硬脑膜下血肿主要来源于脑皮层小血管或桥静脉损伤,硬脑膜下腔少量持续出血积聚形成,并且不断扩大,同时发生双侧血肿也不少。老年人慢性硬膜下血肿临床上多以颅内压增高为主,表现为头痛、头晕,严重时出现恶心、呕吐以及复视,由于缺乏或忽略定位体征,加之老年人自身大都有心脑血管等慢性疾病,易误诊为高血压、颈椎病等。其次个别患者临床上以“智力和精神状态异常”为主,表现为记忆力、理解力减退,脾气变得易暴易怒或沉默寡言,精神迟钝,强哭、强笑,甚至精神失常,症状酷似老年痴呆、脑血管疾病,导致误诊率很高。 其实慢性硬脑膜下血肿诊断很容易,关键是做个头部CT或者核磁共振,一般都能明确诊断。因此我们建议60岁以上的老年人即使是轻微头部外伤,尤其出现头痛、头晕、智力和精神状态异常、一侧肢体无力活动不灵活等情况,请及时到医院神经外科专科就诊检查,排除有无出现硬膜下血肿,并由专科医生决定是否需要手术治疗。治疗首选局麻下钻孔引流术,这种方法创伤较小,绝大多数病人都能够成功解决问题。 有极个别复发的,主要原因有:老年病人脑萎缩,术后脑膨起困难、血肿包膜坚厚,硬膜下腔不能闭合、新鲜出血而致血肿复发。因此,为了尽量减少复发

患者教育:硬膜下血肿(基础篇) Written by the doctors and editors at UpToDate There is a newer version of this topic available in English.该主题有一个新的英文版本。 什么是硬膜下血肿?—硬膜下血肿是指脑部表面的出血。该出血发生在脑部坚韧的外层覆膜(即,硬脑膜)下方(图1)。 大多数硬膜下血肿是由头部损伤引起的。这些损伤最常见的原因包括: ●车祸 ●跌落 ●身体攻击 硬膜下血肿有2种主要类型: ●急性–这种硬膜下血肿发生在头部损伤后的最初数小时。如果出血继续,硬膜下血肿可在

损伤后数日持续增大。 ●慢性–这种硬膜下血肿最常发生在脑部因老化而有轻微缩小的老年人。在这些人中,轻度的脑部损伤即可导致脑部表面出血。该损伤可能轻微到患者自己都未注意到。血肿在数日或数周期间缓慢增大。 硬膜下血肿的症状是什么?—部分患者在发生严重脑部损伤和大面积急性硬膜下血肿后会失去意识。其他时候,症状稍晚才出现,可包括: ●头痛 ●呕吐 ●无力 ●麻木 ●行走困难 ●言语不清或不能言语 ●比正常人警觉性降低 ●头晕 ●意识模糊或思考困难 ●困倦 ●癫痫发作 我需要接受检查吗?—需要。检查包括脑部影像学检查,如MRI或CT扫描。这些检查将显示出硬膜下血肿及其大小。 如何治疗硬膜下血肿?—治疗取决于血肿的大小和您的症状。您可能需要接受手术以引流血肿和缓解脑部所受压力。 如果您在使用抗凝药,如阿司匹林或华法林(商品名:Coumadin、Jantoven等),医生可能会让您停用这些药物。务必要询问当初给您开具这些药物的医生您是否应再次使用它们,以及何时使用。

急性硬脑膜下血肿清除术技术操作规范 【适应证】 1.出现临床症状或功能障碍的硬脑膜下血肿。 2.伤后原发昏迷时间较长,意识障碍进行性加深者。 3.有明显脑受压症状,特别是在暴力作用的对冲部位。或有颞叶沟回疝者。 【禁忌证】 同急性硬脑膜外血肿清除术 【术前准备】 1.完善影像学检查(CT﹑MRI),明确血肿位置。大多数硬脑膜下血肿位于额颞顶部突面。其出血来源于矢状窦旁,皮层静脉损伤或脑皮层挫裂伤。 2.体位: 患者平卧位,头偏向健侧,尽量便于手术操作。 【操作方法及程序】 1.钻孔探察: 根据硬脑膜下血肿的好发部位,在翼点稍后方,颧弓上方2.5cm 处钻孔。钻孔时切口的方向应适于下一步开颅切口的需要。钻孔后若硬脑膜呈蓝色,即说明脑膜下有血肿,可十字切开,排除液态血肿。使颅内压稍有缓解。遂可扩大钻孔或行骨瓣开颅 2. 清除血肿 扩大硬脑膜切口,充分显露血肿。基底朝向矢状窦方向翻转。冲

洗血肿并吸除。清洗血肿的同时,应将糜烂失活的挫碎脑组织一并吸除,以减轻术后脑水中及颅内压增高。 3. 探查: 硬脑膜下血肿清除后,应常规探察额叶及颞叶前部和底部,此二处多伴有脑挫裂伤灶,甚至存在脑内血肿。 4. 缝合: 术毕应放置硬脑膜下或基底池引流管或硬脑膜外引流管,对于血肿清除术后颅内压仍高者,则硬脑膜不予缝合。去处骨瓣或作颞肌下减压术,但须严密缝合头皮。 【注意事项】 1. 如病人术后出现已经缩小的瞳孔又开始散大,病人昏迷程度加深,肢体瘫痪或瘫痪加重,都应考虑有血肿复发的可能,应进行CT复查,必要时再次手术 2.术后血压过低时,应几十补充血容量 【并发症】 1.如皮肤切口过分向下延伸,易损伤面神经额眶分支。 2.开颅器有时损伤上矢状窦,如硬脑膜破口小,则可采用止血明胶填压。 3. 进入上矢状窦的桥静脉止血不充分。 4. 术后癫痫 5. 切口感染 6. 严重脑挫裂上致颅内压增高。

硬膜下血肿 【病因病理】 1.硬膜下血肿发生在硬膜下腔,是颅内血肿中最常见,约占50%-60%,根据血肿出现症状时间分为急性、亚急性和慢性3种。 2.大多数血肿主要来源于脑皮质挫裂伤灶中的静脉和动脉受损伤出血而致的,常常发生在外伤着力部位以及对冲部位的颅骨骨折致脑表面的动脉或静脉破裂而形成硬膜下血肿。另一出血来源是脑表面的桥静脉,即脑表面浅静脉回流至静脉窦处被撕裂而形成硬膜下血肿,此类血肿多不伴有脑挫裂伤,仅为单纯性血肿,但血肿较广泛地覆盖于大脑半球表面。 3.血肿形成时多为新鲜血液或柔软血凝块,3天内逐渐变成硬凝块并与脑膜粘着,2周内凝块逐渐液化,肉芽组织逐渐长入脑膜粘着面,逐步机化,其硬膜粘着面形成血肿外膜,蛛网膜粘着面形成血肿内膜,内外膜将血肿包裹。 【临床表现】 硬膜下血肿以急性及亚急性较多见,且经常合并严重脑挫裂伤。因此常有严重意识障碍、昏迷加深或清醒后昏迷、单侧瞳孔散大和其他脑压迫症状。并发脑疝时可出现生命机能衰竭的症状。 【影像学表现】 1.CT表现: CT检查是硬膜下血肿首选检查方法。在CT平扫上,血肿的密度直接与血红蛋白含量有关。在急性期及亚急性期,伤后血肿多呈新鲜血液或软血凝块,3天内血液凝固,血浆吸收,血红蛋白浓缩。因此,此期均有典型CT表现,主要特点是颅骨内板下出现新月形高密度影,CT值可高达70HU-80HU,体积大,也可以表现为双凸形高密度影。部分可为混杂密度影,有的可出现液-液平面,即高密度血凝块沉于血肿下部或溶血后含铁血红蛋白下沉所致。在慢性期和亚急性后期,由于血红蛋白的溶解和吸收,血肿密度随时间逐渐减低,伤后1周-2周变为等密度,伤后1个月变为低密度影。增强扫描脑表面的小血管增强而使密度血肿衬托更为清楚,4h-6h后延迟扫描,约40%患者血肿边缘出观点状或线状强化,为包膜或血肿相邻脑表面充血强化所致,从而显示血肿轮廓。无论急性期/亚急性还是慢性期的硬膜下血肿,均伴有脑挫裂伤或脑水肿,在CT片上均有占位效应。因其在CT片上仅是占位效应,表现为病变侧灰白质界限内移,脑沟消失,脑室普遍受压变形,甚至消失,中线结构向健侧移位。 2.MR表现: 硬膜下血肿的MRI信号改变,随着血肿不同时期而不同,其信号强度变化规律和硬膜外血肿相同。急性期,血肿内的红细胞内含有去氧血红蛋白,使T2缩短,T2加权像上呈低信号强度,而在T1加权像血肿的信号与脑实质信号强度相仿。在亚急性期,在T1和T2加权像上均为高信号影。早期慢性硬膜下血肿信号强度和亚急性期相仿。随着时间的推移,高铁血红蛋白继续氧化变性,一变成血红素,血红素是一种低自旋,非顺磁性的铁化合物,T1时间长于顺磁性的高铁血红蛋白,因此在T1加权像信号强度低于亚急性期,由于蛋白含量仍高,其信号强度仍高于脑脊液,在T2加权像,血肿为高信号。 下图为外伤后1小时扫描

慢性硬膜下血肿护理常规 慢性硬膜下血肿是指颅内出血血液积聚于硬脑膜蛛网膜之间血肿,出血三周以上出现症状者。好发于老年人。 【护理评估】 1.病史:重点询问有无外伤史,受伤的原因、有无糖尿病、高血压病史,损伤的部位,发病到就诊的时间等。 2.评估意识状态,患者的生命体征、瞳孔、肢体活动情况。 3.评估有无明显的进行性颅内压增高及脑疝症状。 4.观察头痛、呕吐的严重程度。 5.心理社会反应:了解病人及家属的心理反应,对功能恢复的疑虑,家属对病人的支持能力及程度。 【护理问题】 1.头痛与颅内压增高有关。 2.自理缺陷与出血压迫神经引起的失语、肢体瘫痪等症状有关。 3.潜在并发症:脑疝。 4.焦虑:与担心疾病预后有关。 【护理措施】 术前护理 1.做好术前准备,备皮,禁食水。 2.心理护理:安慰病人,消除其紧张恐惧心理,鼓励病人树立战胜疾病的信心。 3. 密切观察病人的意识、瞳孔、生命体征的变化,听取不适主诉。 4.保持大便通畅,便秘时应遵医嘱定期给予缓泻药物,并嘱病人排便时勿用力过猛。 术后护理 1.术后严密观察意识、瞳孔及生命体征的变化。 2.体位:术后24~48小时宜采取头低脚高位,卧向患侧,其目的是利于引流,促使脑组织膨胀,消除死腔,使受压组织回弹。 3.引流管护理:术后注意保持引流的通畅,正确记录引流液的色、质、量。

4.补液原则:禁用脱水剂,鼓励患者多饮水或适当补充低渗液体,但注意补液速度不宜过快,以免影响心肺、肾脏的功能。 5.功能锻炼:术后即应指导患者肢体功能的锻炼,术后拔除引流管后,鼓励患者下床活动,以促进肢体功能恢复,对于活动应给予指导并在旁陪伴,注意患者安全。 6.心理护理:经常与患者沟通交流,调节其负面情绪,使其以良好的心态积极配合治疗和护理。 8.饮食与营养:应给予易于吸收、富于营养的饮食,进食上采取少食多餐。 【健康指导】 1.饮食以高蛋白,高维生素低脂肪易消化的食物为宜,适量进食水果粗纤维蔬菜,保持大便通畅,防止颅内压增高。 2.注意劳逸结合,保持心情舒畅。 3.按医嘱服药,不得擅自停药,出院后定期复查,不适随诊、。 4.加强功能锻炼,必要时可行一些辅助治疗,如高压氧等。 【护理评价】 1. 患者主诉头痛减轻,病人的舒适感增强。 2. 患者未出现脑疝。 3. 患者情绪乐观,能积极面对各种治疗及康复锻炼。