解构主义与阐释学派翻译理论的共同点

- 格式:pdf

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:2

评《解构主义与翻译》目前,国内翻译学界专门研究德里达的翻译思想的并不多,有的也只是对德里达早期解构主义思想的介绍或者评述。

大部分学者都认为德里达的解构理论拓展了翻译的研究领域,德里达结构理论中的“延异”、“撒播”等概念打破了传统的原文至上观,突出了译者和译作的地位和作用。

但也有学者认为如果全盘地接受德里达的理论,翻译可能会陷入虚无主义(蔡新乐,2001)。

另外,有些学者认为解构主义理论对翻译没有任何指导意义,因为他们认为“解构主义者从来都没有对翻译实践进行过认真研究,也不在乎理论对实践有什么指导作用”(唐述宗,2004)。

那么,德里达的解构主义思想究竟对翻译有无影响?如果有影响的话,是一种怎样的影响?美国学者凯瑟琳?戴维斯在细读了德里达原著后,在《解构主义与翻译》一书中将解构主义理论与翻译结合起来探讨,提出了“解构主义与翻译利益攸关”(deconstruction and translation share the same stakes)的观点。

这对现有的翻译思想是一个很大的补充。

戴维斯通过陈列和梳理德里达解构主义理论中的一些概念,很好地呈现了德里达的解构主义翻译观,完整了对德里达后期解构主义理论,特别是解构主义翻译思想的研究。

但到目前为止,很少有人提及戴维斯这本书,且这本书对我们更好地了解德里达后期解构主义翻译思想有很大的帮助,因此,很有必要对这本书进行评述。

一、《结构主义与翻译》简介全书分为两部分,共六章。

第一部分“可译性与不可译性”(一、二、三章)以解构主义的视角探讨可译性与不可译性,列举了很多德里达解构主义思想的概念;第二部分“翻译理论的启示”(四、五、六章)通过介绍许多德里达的翻译学家和德里达的翻译道德观,探讨了解构主义理论对翻译的启示。

第一部分“可译性与不可译性”。

戴维斯从解构主义的一些关键概念入手,通过细读德里达早期的重要作品,给读者介绍了德里达的语言观和意义观。

第1章“延异”围绕专有名词的翻译问题,深入探讨“延异”的概念以及由此产生的“印迹”概念(trace),由此说明翻译的必要性以及在绝对意义上的不可能性(可译性问题)。

解构主义派主要代表人物翻译理论对比研究作者:缪沐珍来源:《资治文摘》2016年第06期【摘要】作为翻译理论发展进程中重要的一个转向,翻译解构主义派为分析翻译著作提供了全新的视角。

然而尽管同属于同一个翻译理论流派,其中的每一位著名代表人物都有自己对翻译独特的见解。

本文基于对翻译三位主要代表人物思想的对比,作者旨在发现其翻译思想中的差异,并努力挖掘其中的原因。

【关键词】翻译解构主义派;对比研究;翻译理论引言翻译解构主义派兴起于20世纪60年代,它的出现动摇了早前一直占领主流意识形态的结构主义。

该流派的主要代表人物有福科,海德格尔以及德里达。

尽管同属于一个流派,三人的翻译理论却各有不同。

一、解构主义和结构主义1.从“结构主义”到“解构主义”。

不论何时,只要谈到解构主义,总是不可避免地要先说一说结构主义。

结构主义是由瑞士语言学家索绪尔创立的哲学方法论,发端于20世纪60年代。

结构主义认为应该从系统与结构层面入手来理解人类文化。

而法国哲学家德里达提出的基于结构主义而却又与之相反的解构主义,无疑在当时的主流思想中掀起了一阵狂潮。

解构主义认为符号本身已经能够反映真实,所以对于单独个体的研究应该比对整体结构的研究更重要。

事实上,在此前对结构主义的应用早已深入了人们生活的方方面面,对人们的思维方式也一直起着长期而重要的影响。

2.解构主义翻译观。

总的来说,结构主义认为写作只是语言的补充或者说是用来记录语言的工具,因此语言比写作更为重要,语言应处于中心位置。

然而解构主义却恰恰与其相反。

首先,解构主义认为写作高于语言;没有写作就没有语言;写作创造并丰富了语言;如果只有语言没有写作,人类文明便不能发展起来。

其次,根据解构主义翻译理论,原文的意义是不确定的。

代表人物之一的福科曾说:“作品是历史性的,不同时期的人们对同一作品会有不同的理解。

原文意义在不停地改变、重写、重构。

”它主张固定意义是不存在的,原文地位也不应高于译文。

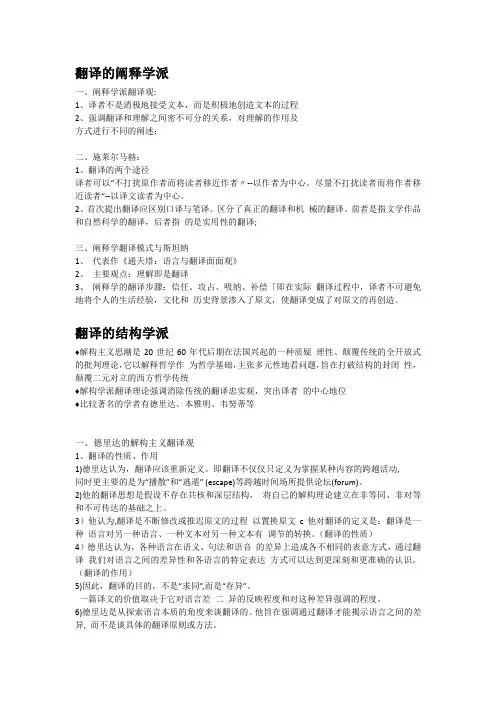

翻译的阐释学派一、阐释学派翻译观:1、译者不是消极地接受文本,而是积极地创造文本的过程2、强调翻译和理解之间密不可分的关系,对理解的作用及方式进行不同的阐述;二、施莱尔马赫:1、翻译的两个途径译者可以“不打扰原作者而将读者移近作者〃--以作者为中心。

尽量不打扰读者而将作者移近读者“--以译文读者为中心。

2、首次提出翻译应区别口译与笔译。

区分了真正的翻译和机械的翻译。

前者是指文学作品和自然科学的翻译,后者指的是实用性的翻译;三、阐释学翻译模式与斯坦纳1、代表作《通天塔:语言与翻译面面观》2、主要观点:理解即是翻译3、阐释学的翻译步骤:信任、攻占、吸纳、补偿「即在实际翻译过程中,译者不可避免地将个人的生活经验,文化和历史背景渗入了原文,使翻译变成了对原文的再创造。

翻译的结构学派♦解构主义思潮是20世纪60年代后期在法国兴起的一种质疑理性、颠覆传统的全幵放式的批判理论,它以解释哲学作为哲学基础,主张多元性地看问题,旨在打破结构的封闭性,颠覆二元对立的西方哲学传统♦解构学派翻译理论强调消除传统的翻译忠实观,突出译者的中心地位♦比较著名的学者有德里达、本雅明、韦努蒂等一、德里达的解构主义翻译观1、翻译的性质、作用1)德里达认为,翻译应该重新定义。

即翻译不仅仅只定义为掌握某种内容的跨越活动,同时更主要的是为“播散”和“逃遁” (escape)等跨越时间场所提供论坛(forum)。

2)他的翻译思想是假设不存在共核和深层结构,将自己的解构理论建立在非等同、非对等和不可传达的基础之上。

3)他认为,翻译是不断修改或推迟原文的过程以置换原文c他对翻译的定义是:翻译是一种语言对另一种语言、一种文本对另一种文本有调节的转换。

(翻译的性质)4)德里达认为,各种语言在语义、句法和语音的差异上造成各不相同的表意方式,通过翻译我们对语言之间的差异性和各语言的特定表达方式可以达到更深刻和更准确的认识。

(翻译的作用)5)因此,翻译的目的,不是“求同”,而是“存异”。

文学教育更多期刊:点此访问首页 -> 2008年第12期解构主义视角下的翻译理论作者:郭烨字体:【大中小】解构主义的策源地可追溯到20世纪60年代的法国,其领军人物为法国哲学家德里达。

解构主义产生于西方文艺批评理论界对结构主义的反叛,以消解为主要特征,系统地消解了结构主义的结构和意义等重要概念,故称“解构主义”,又名“后结构主义”。

翻译作为一门开放的体系,也不可避免地受到解构主义的渗透和挑战。

一、解构传统语言学中“所指-能指”之间的固定关系解构主义理论是在对索绪尔结构主义语言学的批判中建立起来的,围绕语言文字问题对结构主义语言学进行了批判,其着手点正是索绪尔的所指和能指泾渭分明的划分,以及所有能够界定、捕捉或固定意义的观念,其代表人物有德里达、福柯、罗兰·巴尔特以及保罗·德曼等人。

能指和所指之间的固定关系正是传统翻译理论中可译性赖以安身立命的前提,而如今这个前提受到了解构主义的挑战,自然这并不能就对可译性进行否定,但确实为我们思考文本翻译提供了一个更为开阔的视野,也是“对借助语言来充分描述和解释翻译之可能性问题的质疑”。

文本的意义变得不确定起来,这样一来原作者表达自己意图的能力也受到了质疑。

二、解构原作与原作者的权威地位传统的翻译理论总倾向于将译者所翻译的译作当作原作的派生物,附属于原作。

而本雅明在其著作《译者的任务》中指出:“在生存的进程中,当一部作品到了声闻遐迩的时候,不纯粹传达主题的译文便开始问世。

因此,与不称职的译者的主张相反,这种译文与其说符合作品的需要,毋宁说作品由于译文而得以存在。

在译文中,原作的生命获得了最新的、继续更新的和最完整的展开。

”这句话可被视为解构主义对原作与原作者权威地位的消解。

原作与译作之间的关系不再是决定与从属的关系,而是相互依赖、由彼此而得以生存,且“原作与译文又相互借贷”德里达认为考察语言被言说掩盖的遗迹,最好的领域就是翻译,译者在翻译活动中对此体会最深。

论解构主义对传统翻译理论的影响作者:胡志坤来源:《校园英语·上旬》2014年第09期【摘要】传统翻译理论认为译者必须遵照原作者的思想意图,忠实地再现原作的内容与风格,且多采用归化的翻译策略,而解构主义概念的提出,彻底颠覆了这一理论传统。

本文通过对解构主义理论的阐述,总结了其对传统翻译理论三个方面的影响,并结合这些影响,进一步探讨解构主义翻译观的进步性与不足之处。

【关键词】解构主义传统翻译理论影响解构主义(deconstructionism),也谓之后结构主义,源于20世纪60年代中期思想动荡的法国,其反传统、反权威、反结构、反理性的观点一经提出,便深入人心,从哲学领域发展到政治、文化、文学、艺术乃至翻译等诸多领域,掀起一场轰轰烈烈的解构主义运动。

之前,结构主义者主张有一个超然结构决定符号的意义,作为意义的根据或中心,也就是说语言表达之前先有已预设的内在意义,其先于语言并通过语言这种外在形式得以表达,这就是所谓的“逻各斯中心主义”。

解构主义对其进行了批判,否认了“逻各斯中心”的存在和意义的确定性,并要求解构这种封闭的“以意义为中心”的二元对立结构。

1967年,法国著名思想家雅克·德里达的《论文字学》、《语音与现象》、《文字与差异》三部著作的出版标志着解构主义理论正式确立起来。

之后,他把解构主义哲学思想引入翻译研究,并认为两者密切关联,在他看来,语言符号内部的所指或能指之间有着巨大的差异,并且是分裂的,符号的意义就在这种差异中体现进而不断扩张,导致翻译不存在固定的同一意义,意义就是开放的、多元而不确定的无中心的系统。

一、解构主义对传统翻译理论的影响解构主义翻译理论以“反传统、反权威、反理性和反中心”的特点完全颠覆了传统结构主义翻译理论的观点和主张,对原文与译文及作者与译者关系、翻译标准和翻译策略等方面产生了巨大而深远的影响。

1.对作者与译者、原作与译作关系的影响。

在传统翻译理论中,原作者是主宰作品文本意义至高无上的权威,他赋予文本一个固定不变的、超验的意义,译者必须严格遵循原作者的思想意图,且准确无误地将原作的内容传达到译文中。

西方翻译理论简介中西译论因其不同的哲学思想、价值观念和语言文化习惯形成了彼此相异的译论体系。

西方翻译理论有着严格的方法论、精确的理论描述、细腻和定性定量的分析。

战后西方翻译研究更是欣欣向荣,翻译流派异彩纷呈,翻译大家层出不穷,翻译思想、翻译方法、研究角度日新月异。

译介和引进当代西方翻译理论的成果,加强中西译论的交流与对话,无疑对创立具有中国特色的翻译研究大有裨益。

正如奈达所说,翻译理论应“兼容并包,利用多种手段来解决翻译中的种种难题”。

积极地了解当代西方翻译理论的沿革、现状与发展趋势,打破翻译研究的地域、学科、流派的限制,形成跨学科综合、多元互补的研究格局,汲取一切译论的研究成果,这无论对初涉译事的后生或对有相当经验的译者应该说都不无裨益。

西方翻译理论也包括古典译论、现代译论、当代译论,尤其是当代西方翻译理论更是流派林立,如美国翻译培训派:策德内斯:创立培训班的前提、里查兹:翻译的理论基础、庞德:细节翻译理论、威尔:翻译的矛盾;翻译科学派:乔姆斯基:语言的“内在”结构、奈达:翻译中的生成语法、威尔斯:翻译的科学、德国翻译理论的发展趋势;早期翻译研究派:俄国形式主义的影响、利维.米科和波波维奇、霍姆斯、勒非弗尔、布罗克与巴斯奈特;多元体系派:传统语言学和文学界限的瓦解、通加诺夫:文学的演变、佐哈尔:系统内部文学的联系、图里:目标系统;解构主义派:福科:解构原文、海德格尔:重新认识命名、德里达:系统的解构主义理论、解构主义理论的影响、解构与创译。

当代西方翻译理论大家包括奈达(三个发展阶段、对等概念、逆转换理论)、卡特福德(翻译的语言学、翻译的界定与分类、翻译等值的条件与可译性)、威尔斯(翻译是一门科学、翻译是交际过程、翻译方法的定义与分类、文本类型与翻译原则)、纽马克(语义结构、翻译原则、文本类型与翻译方法)、斯坦纳(翻译是理解的过程、语言的可译性、翻译的步骤)、巴尔胡达罗夫(翻译的定义及实质、翻译理论的定位、语义与翻译、翻译的层次)、费道罗夫、v.科米萨罗夫的翻译理论、穆南(语言与意义、“世界映象”理论与可译性、意义交流与翻译、可译性与限度)、塞莱丝柯维奇和法国释意理论(释意的基本问题、翻译程序与评价标准、释意理论与翻译教学)。

解构主义与阐释学派翻译理论的共同点以比较法研究解构主义和阐释学翻译理论,探讨二者之间的共同点。

首先简要梳理两种翻译理论,介绍理论的主要观点、代表人物和影响。

之后从理论属性、理论内容和理论影响三个方面比较,发现两种理论的共同点主要体现为:属性上,都是哲學类翻译理论、都不局限于对翻译本身的研究、都不是方法论;内容和影响方面,都以新的视角论证了原文和译文的关系、译文多样性,进而提高了译文和译者的地位,并为译者在翻译过程中发挥主体性提供了理论基础。

标签:翻译解构主义翻译理论阐释学派翻译理论一、引言解构主义翻译理论和阐释学翻译理论都是近年来备受关注、影响颇大、研究颇多的翻译理论,我国学者对这两种理论也十分重视。

纵观对这两种理论的研究现状,利用二者之一解释翻译现象的居多,也有对这两种翻译理论之一展开阐述、评介的研究论文,但是将两种翻译理论放在一起研究的学术论文却寥寥无几,其中将二者进行比较的学术论文只有《阐释翻译理论与解构翻译理论的差异》[1],目前还没有专门探讨两种理论共同点的论文。

因此有必要对这两种翻译理论展开比较,分析共同点,以期进一步促进翻译理论的学术思考,了解不同翻译理论之间的共同点,而不是只关注差异。

二、解构主义和阐释学翻译理论(一)解构主义翻译理论解构主义翻译理论是20世纪60年代末首先于法国兴起的一种翻译理论,主要代表人物有德里达(Jaques Derrida)、福柯(Michel Foucault)、沃尔特·本雅明(Walter Benjamin)等。

这一学派的翻译理论向传统翻译理论发起挑战,彻底颠覆以往以“意义”为中心的翻译观,以全新视角审视语言和翻译,将翻译研究推向全新的思考领域。

以德里达为代表的解构主义者认为翻译活动中最重要的不是传达意义,而是保留语言差异,并逐渐向纯语言(pure language)靠拢,进而促进语言发展进步、重塑原文生命。

他们详细论证了译者的任务、译文的意义和作用等相关的问题,指出正是由于译者和译文的存在,原文的生命才得以延续,并针对语言和翻译的本质展开了深入思考。

德里达解构主义对翻译的启示胡正茂(广东外语外贸大学英语语言文化学院广东·广州510420)中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1672-7894(2015)33-0174-02作者简介:胡正茂(1967—),副教授,研究方向为英汉、汉英翻译,跨文化沟通。

外语翻译摘要德里达倡导的解构主义以颠覆主导当时思想体系的结构主义为己任,并试图推翻“逻各斯中心主义”,进而推出其核心概念之一“延异”。

德里达倡导的解构主义告知翻译研究者应摒弃二元对立之思维,树立原作者和译者、原文和译文“共生”意识,清晰意义之不确定性以及探索意义的艰辛,警惕翻译理论与实践中的“忠实”、“精确”等所谓“标准”,而应更多地去探索文本的多重意义。

关键词解构主义翻译德里达结构主义逻各斯延异Revelations of Derrida 's Deconstructionism to Translation //Hu ZhengmaoAbstract Led by Jacques Derrida in the 1960's,deconstruction-ism aims to subvert structuralism and its essence of "logocen-trism",through the concept of "diff érance".Derrida's decon-structionism alerts scholars of translation studies to the dubious though popular translation criteria.Key words deconstructionism;translation;Derrida;structuralism;Logos;diff érance1前言翻译研究自20世纪后半叶以来蓬勃发展,其中很多是从语言学角度考察,也有些是从文学、文化、社会等的视角探讨,有静态的规范性模式分析,也有动态的多元系统模式分析,有微观的文本细读,也有宏观的意识形态审视(见Munday(2001),Gentzler(2004)和谢天振(2008)等)。

中西翻译理论中“忠实”对比中西译论,特别是中国传统译论和西方现代译论的关系,打个比喻,好似一个硬币的两面,几千年来我们习惯于盯着硬币的一面看,而今天我们把这枚硬币翻了过来,让人们看到了硬币的另一面。

我们译界一直信奉的金科玉律,在西方新兴的翻译学派来看是否也是如此?如果用西方译论来分析我国译论会给我们带来什么样的启示呢?笔者拟用西方的解构学派和阐释学派来分析一直贯彻于中国译论的忠实原则,从中得出一些启示。

但是文章首先得对中西译论进行简要的概述。

一、中国翻译理论概述中国翻译史包括传统翻译史和现代翻译史,分水岭就是新中国的成立,发展迅速,为翻译实践积累了丰富的经验。

中国的翻译理论史大致分为3个阶段:1.东汉至清末民初,以马严为标志的中国翻译学的开创时期。

这个时期中国历史上出现过三次翻译高潮:东汉至唐宋的佛经翻译,明末清初的科技翻译和鸦片战争以后的西学翻译。

佛经翻译比较著名的有:东晋的道安,主张直译原则,重质朴轻文采;唐朝的玄奘,既须求真又须喻俗,力求忠实与易懂并重。

中华民族借助翻译,第一次大规模地、比较系统地接触、认识和引介佛教文化,极大地丰富和发展了中国的传统文化。

明末清初以徐光启为代表的觉醒了的有识之士,借助翻译引介西方的科学技术,走翻译—会通—超胜之路,以达到富强国家的目的。

鸦片战争以后翻译的范围、规模、影响、参与性都是以往两次高潮所无法比拟的。

这一时期的翻译主力是大批的近代分子,相较而言,风格更加多样,复杂性也远较前两次为高,集体创作和个人创作并存。

具体表现为:一是以林则徐、魏源和冯桂芬为代表的中国社会的先进分子,将翻译提高到为“天下第一要政”服务(冯桂芬语) 的高度,借助它引介西方列强的兵工技艺、声光化电,以达到“师夷长技以制夷”(魏源语) 的目的;二是以康有为、梁启超、严复为代表的资产阶级改良派,以“译书实本原之本原”(梁启超语) 的态度,借助翻译广泛引介西方政治法律和各种学术之书,以达到维新变法、救国保种的目的;三是以梁启超、林纾为代表的先进人士,借助翻译引介西方小说,使小说进入平民百姓生活。

解构主义的翻译理论马梦琪一、什么是解构主义解构主义是20世纪60年代末自法国兴盛起来的一股颇引人注目的后现代主义思潮,其重要代表人物有雅克·德里达(Jacques Derrida)、罗兰·巴尔特(Roland Barthes)、麦克·福柯(Michel Foucault)和朱丽娅·克利斯蒂娃(Julia Kristeva)等。

解构主义是在对结构主义的批判中建立起来的,以消解性为主要特征,系统地解构了结构主义关于结构和意义等重要概念,故名曰“解构主义”。

二、解构主义的起源与发展解构主义最先兴起于哲学领域。

在海德格尔看来,西方的哲学史即是形而上学的历史,发端于柏拉图对于古希腊逻各斯(Logos)问题的强行曲解。

在柏拉图及其弟子看来,真理源于逻各斯,即真理的声音,上帝之音。

这种逻各斯主义认为,世上万物的存在都与它的在场紧密相联。

为此,最理想的方式应当是直接思考“思想”,而尽量避免语言的媒介。

他们要求语言应该尽量透明,以便人类能够通过自身的言语(speech),自然而然地成为真理的代言人。

换言之,逻各斯主义认为,言语与意义(即真理,上帝的话)之间有一种自然、内在的直接关系。

言语是讲话人思想“自然的流露”,是其“此刻所思”的透明符号。

据此,逻各斯主义也被后人称为“语音中心论”(phonocentrism)。

与此同时,书面文字(writing)则传统地被认为是第二位的,是一种对于声音的代替,是媒介的媒介。

即便是索绪尔(Saussure)的能指,也首先是一种“声音的意像”。

书面文字作为能指,则是由声音转化而来的。

另外,他们也认为在万物背后都有一个根本原则,一个中心语词,一个支配性的力,一个潜在的神或上帝,这种终极的、真理的、第一性的东西构成了一系列的逻各斯,所有的人和物都拜倒在逻各斯门下,遵循逻各斯的运转逻辑,而逻各斯则是永恒不变,它近似于“神的法律”,背离逻各斯就意味着走向谬误。

百家争鸣AIJIAZHENGMINGB112 Jan. 2016 MAGAZINE解构主义哲学思潮在西方翻译理论界的影响巨大,并对传统翻译理论产生了巨大的冲击。

本文通过对解构主义及其翻译理论的探讨,澄清了人们对于这一思潮的误解,阐释了解构主义给翻译领域带来的巨大变革。

二战之后,科技,语言学和翻译都迅猛发展,机器翻译兴起,人们对翻译的看法也随之改变。

翻译理论研究不再局限于哲学家,作者和翻译人员,翻译理论得到了长足发展。

然而,尽管翻译理论众多,所有的翻译理论都对原文本和翻译之间有严格的区分。

几乎所有的理论和翻译家都无法逃脱传统翻译理论的限制。

本文旨在纠正对解构主义理论的怀疑态度,分析其巨大影响力。

一、传统翻译理论及问题传统翻译理论在西方社会和我国都是权威性的翻译理论。

其中结构主义是最具代表性。

(一)传统翻译理论由于逻各斯中心主义和结构主义观点的影响,传统翻译理论持有以下肯定观点:任何带有语言符号的文章都是真实的。

文章的含义是固定的。

在传统翻译观点的基础上,作者通过利用语言符号和语法规则来创造原文本。

因此,原文本的作者决定文章的真正含义,实际的翻译工作是重复或原文本的复制。

无论是中国或西方传统翻译理论,忠实原文都是翻译的标准和准则。

传统翻译理论家要求翻译应完全表达与原文本相同的意思,写作风格和技巧。

因此,作者被认为拥有绝对的最高地位。

作者是文本真实和具体意义的权威。

译者肯定没有权利表达任何意见。

作者和译者就像是主人和仆人,译者必须遵守传统翻译理论规则, 准确忠实地表达作者的想法,无权改变作者的任何观点,添加或减去任何文本中的思想。

(二)传统翻译理论问题传统翻译理论中的翻译原则、原作者权威及原作与译作二元对立关系等。

二、解构主义法国哲学家德里达提出解构主义理论。

解构主义为西方学术领域最具影响力的理论。

它涵盖哲学、语言学、历史、文学和翻译等领域的基本问题。

(一)解构主义的起源解构主义为西方哲学的一种。

德里达从语言的概念分析,反思西方形而上学传统的思维方式,把结构和中心分离开来,每个解构都是创建新的结构。

翻译理论流派翻译理论流派翻译是一们很重要的学问,从古至今有很多著名的学者从事翻译理论的研究,而他们也取得了很大的成果,以下是一些翻译理论流派的划分,希望能让大家有一些大体的了解。

一:尤金;奈达(1976)根据各学派所关注的焦点将当代翻译理论分为:语文学派、语言学派、交际学派和社会符号学派(Nida,1984)四个基本流派。

二:埃德温‘根茨勒(Edward Gentzler)在其专著《当代翻译理论》(1993)中依据各流派采用的研究方法和依据的理论来源将当代译论划分为:美国翻译培训派、翻译科学派、早期翻译研究派、多元体系派、解构主义派五大流派。

三、香港学者张南峰、陈德鸿(2000)在《西方理论精选》中将西方翻译理论流派分为:语文学派、全市学派、语言学派、目的学派文化学派、解构学派六大学派。

四、谭载喜(中国著名翻译家、翻译理论研究学者)在介绍西方翻译理论时,将西方翻译理论分为:布拉格学派、伦敦派、美国结构派、交际理论派四大学派。

五、柯平在《西方翻译理论浅析》一文中介绍了六大学派:语言学派;交际学派;美国翻译研讨班学派;文学-文化学派;结构学派;社会符号学派。

下面将一一介绍。

(一)、布拉格学派1、创始人:马希修斯(Vilem Mathesius)、特鲁贝斯科伊(Nikolay S. Trubetskoy)和雅可布森(Roman Jakobson)。

2、主要成员:雅可布森、列维、维内等重要的翻译理论家。

主要论点:(1)翻译必须考虑语言的各种功能,包括认识功能、表达功能和工具功能等;(2)翻译必须重视语言的比较,包括语义、语法、语音、语言风格以及文学体裁的比较。

3、最有影响的翻译理论家:罗曼?雅可布森。

简介:原籍俄国,后移居捷克;二战时迁至美国,加入美籍。

作为学派的创始人之一,他对翻译理论的贡献主要体现在《论翻译的语言学问题》(On Linguistic Aspects of Translation)之中。

探析解构主义在翻译中的体现和运用作者:闫欣来源:《文学教育》2015年第04期内容摘要:在西方文论界崛起的解构主义(deconstruction)思潮,对国际译学界产生了重要影响,把解构主义的理论观点引入翻译研究,对于拓展研究视野和解决翻译问题,具有直接作用和积极意义。

本文通过阐释解构主义的概念特点及其在翻译中的体现和运用,来探究其对翻译理论与实践的影响。

关键词:解构主义翻译理论体现运用一.引言随着各类学科的诸多理论方法在翻译研究中的引入,翻译的理论阐释也变得多样新颖,诸如令人耳目一新的翻译心理学、翻译美学和翻译哲学等。

其中,产生于西方文论界的“解构主义”是翻译研究的文化转向,是对结构主义的反思。

解构主义理论在人文、社科和哲学领域产生了极大的影响和轰动。

通过理论研究和案例分析,笔者发觉从解构主义角度研究翻译,确实能够看清翻译的本质,进而挖掘出研究翻译的新思路。

讨论解构主义与翻译问题在当代翻译研究中已不再是一个新鲜的话题了,无论对这种理论赞成与否,人们都无法否定其客观存在的影响。

(王宁,2009)解构主义代表人物德里达将这一思想引入翻译,打破传统的翻译观点——忠实和通达,强调译者本身作用和意义,这对翻译的传统理论有较大冲击,但也给人们对翻译的研究提供了新视角。

二.解构主义在翻译理论中的具体体现解构主义最初是从法国兴盛起来的一股后现代主义思潮,其创始人和代表人物是法国哲学家雅克·德里达,该思潮对自柏拉图以来的西方形而上学传统大加责难,倡议打破现有的单元化的秩序,包括社会秩序、道德秩序以及个人意识上的秩序和民族性格等。

总之,是打破秩序然后再创造更为合理的秩序。

换言之,解构主义是一种反逻各斯中心主义(anti-logocentrism)、反二元对立、反权威的学术思潮。

解构主义引进翻译理论后,引起了轩然大波,因为它违反了很多传统的翻译观点、理论、方法和准则,甚至推翻了很多前人的研究成果。

在翻译中,两种不同的语言在再次分开前必定要以各种细微和顺带的方式互相接触和碰撞,在命名和识别的行动阻止互动游戏之前各种可能性都出场了。

解构解构主义翻译理论的开题报告一、选题背景随着全球化的不断深化,跨文化交流需求不断增长,翻译的地位也越来越受到重视。

翻译作为一种跨文化的语言交流方式,对于促进不同文化的交流和理解有着十分重要的作用。

因此,翻译理论研究在现代社会中具有重要的意义。

翻译理论的发展历程中出现了多种理论流派,其中解构主义翻译理论是当前研究的一个热点。

解构主义翻译理论是结合了解构主义和翻译理论的思想而形成的一种理论体系,在翻译理论界引起了广泛的关注和研究。

因此,针对这一翻译理论的研究,既可以深ening理解解构主义思想在翻译学中的应用,也可以为翻译实践及翻译教育提供重要的理论支点。

二、研究目的本文旨在对解构主义翻译理论进行深入研究和解析,具体目的包括:1.了解解构主义翻译理论的来源和基本概念;2.探讨解构主义思想在翻译学中的应用及其对翻译理论产生的影响;3.探究解构主义翻译理论在翻译实践和翻译教育中的应用,进一步促进翻译教育的发展。

三、研究方法本文采用文献资料法和逻辑分析法相结合的研究方法,收集与解构主义翻译理论相关的文献资料、对其进行梳理分析,并结合逻辑分析法对文献进行反思和总结,以便得到一些较为准确和实用的研究结论。

四、预期研究结果本文希望通过对解构主义翻译理论的深入研究,能够达到以下预期研究结果:1.深入了解解构主义翻译理论的基本概念和来源;2.探究解构主义思想在翻译学中的应用和作用,为其他相关研究的深入展开提供一定的借鉴和参考;3.梳理解构主义翻译理论在翻译实践和翻译教育中的应用,在实践中对翻译教育的教学理念提供启示。

五、论文结构第一章:绪论1.1 研究背景1.2 研究目的和方法1.3 研究意义1.4 论文结构第二章:解构主义翻译理论的概述2.1 解构主义翻译理论的来源2.2 解构主义翻译理论的基本概念2.3 解构主义翻译理论的内涵第三章:解构主义思想在翻译学中的应用3.1 翻译中的解构方法3.2 解构主义文本分析与翻译3.3 解构主义思想对翻译的启示第四章:解构主义翻译理论的实践4.1 解构主义翻译理论在翻译实践中的应用4.2 解构主义翻译理论在翻译教育中的应用第五章:总结与展望5.1 研究总结5.2 研究不足与展望六、参考文献。

翻译的阐释学派及其启示

田琼

【期刊名称】《山西煤炭管理干部学院学报》

【年(卷),期】2011(24)1

【摘要】施莱尔马赫在题为<论翻译的方法>一文中从阐释学的角度阐述了翻译和理解之间密不可分的关系,并提出了两种不同的翻译途径,一是以作者为中心的译法,一是以译文读者为中心的译法.本文旨在系统地分析这两种途径,并总结出怎样才能创作出更好的译作.

【总页数】3页(P169-171)

【作者】田琼

【作者单位】山西财贸职业技术学院,山西,太原,030006

【正文语种】中文

【中图分类】H059

【相关文献】

1.从阐释翻译学派看译者的主体性地位

2.西方语言学派、阐释学派及功能学派翻译理论中的文化研究

3.中国学派文学翻译理论的多重阐释*--《西风落叶》简评

4.解构主义与阐释学派翻译理论的共同点

5.西方语言学派、阐释学派及功能学派翻译理论中的文化研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。