西方翻译理论 翻译的解构主义流派

- 格式:doc

- 大小:81.50 KB

- 文档页数:8

当代西方翻译理论流派评述及当代西方翻译理论家评述当代西方翻译理论流派评述一、美国翻译培训派1策德内斯:创立培训班的前提、2里查兹:翻译的理论基础、3庞德:细节翻译理论、4威尔:翻译的矛盾;二、翻译科学派1乔姆斯基:语言的“内在”结构、2奈达:翻译中的生成语法、3威尔斯:翻译的科学、4德国翻译理论的发展趋势;三、早期翻译研究派1俄国形式主义的影响2利维.米科和波波维奇3霍姆斯4勒非弗尔、布罗克与巴斯奈特;四、多元体系派1传统语言学和文学界限的瓦解、2通加诺夫:文学的演变、3佐哈尔:系统内部文学的联系、4图里:目标系统;五、解构主义派:1福科:解构原文、2海德格尔:重新认识命名、3德里达:系统的解构主义理论4解构主义理论的影响5解构与创译当代西方翻译理论家评述1奈达(三个发展阶段、对等概念、逆转换理论)、2卡特福德(翻译的语言学、翻译的界定与分类、翻译等值的条件与可译性)、3威尔斯(翻译是一门科学、翻译是交际过程、翻译方法的定义与分类、文本类型与翻译原则)、4纽马克(语义结构、翻译原则、文本类型与翻译方法)、5斯坦纳(翻译是理解的过程、语言的可译性、翻译的步骤)、6巴尔胡达罗夫(翻译的定义及实质、翻译理论的定位、语义与翻译、翻译的层次)、7费道罗夫、v.科米萨罗夫的翻译理论、8穆南(语言与意义、“世界映象”理论与可译性、意义交流与翻译、可译性与限度)、9塞莱丝柯维奇和法国释意理论(释意的基本问题、翻译程序与评价标准、释意理论与翻译教学)。

另外当代西方翻译理论也典型地体现在后殖民主义与女性主义及其它以“解构为方法论”,以及以对“权力话语”的关注为重点的各种翻译理论,代表性的译论家有西门、巴巴拉.哥达德、凯特.米勒特、艾德里安.里奇、玛丽.艾尔曼、桑德拉.吉尔伯特、苏桑.格巴与埃莱娜.西苏、罗宾逊、巴斯奈特、特里弗蒂、韦努蒂、尼南贾纳、斯皮瓦克、霍米.巴巴、根茨乐、玛丽亚.提莫志克、本雅明、德里达、保尔.德曼、欧阳桢、L。

![[当代西方翻译等值理论回顾]当代西方主流的理论](https://uimg.taocdn.com/025622c2cfc789eb162dc83a.webp)

[当代西方翻译等值理论回顾]当代西方主流的理论翻译的等值(equivalence,有人翻译成对等)作为翻译活动的重要标准,“是现代翻译学的核心概念之一。

”在西方,从18世纪英国文艺理论家泰特勒在其著作《翻译原理简论》中提出“等值原则”,到费道罗夫再次关注该理论并于1953年在《翻译理论概要》中提出“作用相符、语言与文本相符”的等值理论,等值理论逐渐受到西方翻译理论家的重视,各理论家也纷纷提出自己对等值的看法,如雅各布森的差异值理论、奈达的动态等值理论等,都大大地发展了等值理论并进而推动了翻译理论的发展。

以下笔者将分4个派别来详述各派对于等值理论的探讨。

一语言学派中对等值理论的探讨较有影响的主要是雅各布森和卡特福德1 雅各布森的等值理论主要有两点:(1)提出“在语际翻译的层面上,一般在符号单元之间没有完全对等。

”此处的符号单元实质上就是单词或词组。

即在不同的语言之间,字与字,词与词是不可能完全对等的。

如英语中“cup”一词在汉语中的对应词是“杯子”,但事实上根据《朗文当代高级英语辞典》中的解释,cup指“a small round container with a handle,that you use to dri nk tea, coffee etc.”而汉语中的“杯子”一词显然不止包含cup,还应包含glass、vessel等容器。

因此,即使是最常用的词也不可能达到完全的对等。

但这并不是说这些语言是不可译的,“种种信息可以对外来的符号单元或信息做出充分解释。

”即可以用目的语的完整信息来解释源语的信息,以达到意义上的等值。

(2)根据雅各布森的观点,还提出“差异等值”的理论。

“意义和对等的问题主要在于语言结构和语言用语中的差异,而不在于强调一种语言能否表述以另一种口头语写成的信息……即跨语言的差异主要集中在一定的语法和辞汇形式。

”这段话表明,首先雅各布森承认语言的可译性,同时跳出了直译和意译的束缚,提出了差异等值。

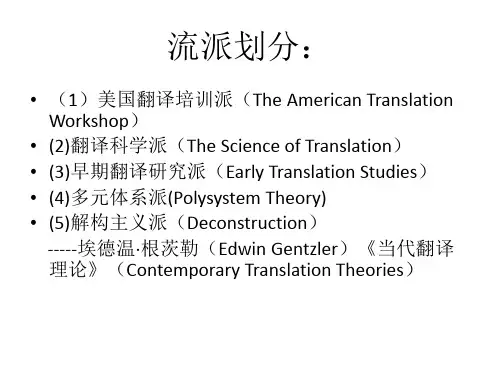

第一次《翻译理论》课作业:Classifications of Schools of Translation Theories参阅了美国翻译理论家根茨勒的《当代翻译理论》之后,了解到当代西方翻译理论可划分为5大流派,即:The North American Translation Workshop, The “Science” of Translation, Early Translation Studies, Polysystem Translation, Deconstruction.(1)北美培训学派(The North American Translation Workshop):侧重实践,强调译文的品味及文学价值,但译论局限于美学经验和指令性翻译规则,缺乏系统化理论。

代表人物有:策德内斯(创立培训班的前提)、理查兹(翻译的理论基础)、庞德(细节翻译理论)、威尔(翻译的矛盾)。

(2)翻译科学学派(The “Science”of Translation):也可称额为翻译的语言学派,其特点就是有加强翻译的理论研究的意识,并想使之称为一门“学科”,但结果又并没有成为一门独立的学科而是成为了别的学科的附属,具体点就是成为语言学的一个分支,所以才有人把这段的翻译研究称为“语言学派”或“科学”学派。

代表人物有:Jakobuson, Nida, J.C.Catford, Wolfram Wills, Newmark, Reiss, Vermeer(3)早期翻译研究派(Early Translation Studies):该学派兴起于70年代的比利时、荷兰等国家,主要探讨译文产生与作用。

该学派主要采取译入文学文化研究手段,侧重直观法和文学翻译,到80年代,该学派学者Jose Lambert转向了译学客观描述个案研究,英国的Susan Bassnett, 其著名代表作之一为Translation Studies 和比利时学者Andre Lefevere, 其著名代表作之一Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame则转向文化研究模式(4)多元体系学派(Polysystem Translation):其翻译理论反战与早期研究学派,是翻译研究学派合乎逻辑的延伸和发展。

西方翻译理论翻译的解构主义流派概述一、受逻各斯中心主义(logocentrism)影响的结构主义翻译观结构主义的翻译观认为,原文有固定确切的意义,原文作者是原文的主体,因而在翻译中译者必须仰视原文及其作者,将其作为翻译中的本原,把再现原文当做中心任务,以求得译文与原文之间的等值。

二、解构主义的翻译思想的代表人物:德里达本亚明韦努蒂三、解构主义思潮出现对传统翻译理论产生巨大的冲击。

1、对结构主义和解释—接受理论的批判。

2、将解构主义引入翻译理论,形成了解构主义的翻译流派:1)主张用辨证的、动态的和发展的哲学观来看待翻译;2)原文意义只是在上下文中暂时被确定下来;3)译者应充分发挥主观能动性来寻找原文意义,发掘出使原文存活的因素;4)主张原文与译文,作者与译者应该是一种相互依存的共生关系。

3、解构主义的翻译思想,不是“求同”,而是要“存异”。

“异延”解构主义翻译思想与德里达一、德里达的解构主义哲学1、从方法论上批评了结构主义的结构中心论。

1)解构哲学的目标,就是要拆除“结构主义”所认为的具有中心指涉结构的整体性同一性;2)解构的方式是用“意义链”(a chain ofsignification)去取代“结构”,从而避免结构的先验同一性。

3)在德里达看来,结构主义的“结构”中心性整体性是建立在“在场的形而上学”基础之上的。

他认为,这种关于“在场”的信念是限制人们理解世界的具体知识。

2、从本体论上批判了海德格尔寻求终极真理的形而上学观。

1)德里达认为,西方形而上学逻各斯中心主义从本质上认定某一认识真理的方法优于另外一些方法,这使得西方传统的形而上学思维方法建立在一正一反二元对立的基础之上。

2)德里达指出,西方传统的二元对立思维的二元项对立并非是平等并置,而且存在着等级秩序,这种等级秩序所证明的是二元对立的前一项优于或先于后一项,因而前项是首位的、本质的、中心的、本原的,而后项则是次要的、非本质的、边缘的、衍生的。

第一次《翻译理论》课作业:Classifications of Schools of TranslationTheories参阅了美国翻译理论家根茨勒的《当代翻译理论》之后,了解到当代西方翻译理论可划分为5大流派,即:TheNorth AmericanTranslation Workshop, The“Sc ience”of Translation,Early TranslationStudies, Polysystem Transla tion, Deconstruction.(1)北美培训学派(TheNorthAmericanTranslation Workshop):侧重实践,强调译文的品味及文学价值,但译论局限于美学经验和指令性翻译规则,缺乏系统化理论。

代表人物有:策德内斯(创立培训班的前提)、理查兹(翻译的理论基础)、庞德(细节翻译理论)、威尔(翻译的矛盾)。

(2)翻译科学学派(The “Science” of Translation):也可称额为翻译的语言学派,其特点就是有加强翻译的理论研究的意识,并想使之称为一门“学科”,但结果又并没有成为一门独立的学科而是成为了别的学科的附属,具体点就是成为语言学的一个分支,所以才有人把这段的翻译研究称为“语言学派”或“科学”学派。

代表人物有:Jakobuson, Nida, J.C.Catford, Wolfram Wills, Newmark,Reiss,Vermeer(3)早期翻译研究派(EarlyTranslation Studies):该学派兴起于70年代的比利时、荷兰等国家,主要探讨译文产生与作用。

该学派主要采取译入文学文化研究手段,侧重直观法和文学翻译,到80年代,该学派学者Jose Lambert转向了译学客观描述个案研究,英国的SusanBassnett, 其著名代表作之一为Translation Stud ies 和比利时学者Andre Lefevere, 其著名代表作之一Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame则转向文化研究模式(4)多元体系学派(Polysystem Translation):其翻译理论反战与早期研究学派,是翻译研究学派合乎逻辑的延伸和发展。

★当代西方翻译理论流派评述及代表人物翻译学必读1语文和诠释学派二十世纪之前的翻译理论被纽马克(1981)称为翻译研究的‘前语言学时期’,人们围绕‘word-for-word’和‘sense-for-sense’ 展开激烈的讨论,核心是‘忠实’,‘神似’和‘真理’。

典型的代表有John Dryden, Tytler等,而Barnard, Steiner等人则是在他们的基础上进一步发展。

2语言学派Jacobson(1959)提出意义对等的问题,随后的二十多当年,学界围绕这个问题进行了研究。

奈达(1969)采取了转换语法模式,运用“科学(奈达语)”的方法来分析他翻译《圣经》过程中的意义处理问题。

奈达提出的形式对等说、动态对等说和等效原则都是将注意力集中在受众一方。

纽马克信奉的是语义翻译和交际翻译,即重视翻译中的语义和交际方面。

3话语分析Discourse Analysis(critical discourse analysis批评话语分析functional discourse analysis功能语篇分析Discourse analysis theory话语分析理论Discourse Analysis for Interpreters翻译专业演说分析Pragmatics & Discourse Analysis语用学positive discourse analysis积极话语分析rhetorical or discourse analysis语篇分析Pragmatics and Discourse Analysis语用学Mediated discourse analysis中介话语分析二十世纪七十年代到九十年代,作为应用语言学领域的一个分支,话语分析经历了产生和发展壮大的过程,其理论背景来自(韩礼德)的系统功能语法。

今天,话语分析的方法已经逐步运用到翻译研究中。

House(1997)提出的翻译质量模型就是基于韩礼德的理论,他吸收了其中的语域分析方法;Baker(1992) 则为培养译员提供了话语分析和语用分析的范本;Hatim 和Mason(1997)将语域研究拓展到语用和符号学角度~4目的学派目的学派于二十世纪七、八十年代在德国兴起,是从静态的语言学、语言类型学中剥离出来的。

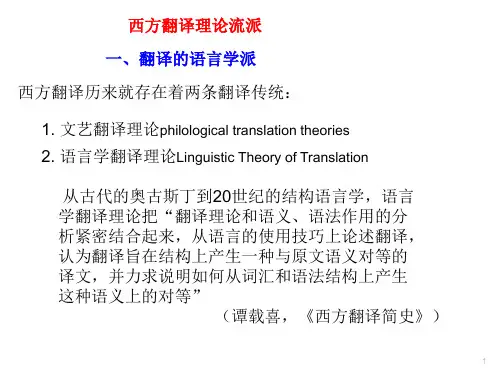

谭载喜在介绍西方翻译理论时,将西方翻译理论分为四大学派:1布拉格学派;2 伦敦派; 3 美国结构派;4 交际理论派。

而柯平在《西方翻译理论浅析》一文中介绍了六大学派:1.语言学派;2 交际学派;3 美国翻译研讨班学派;4文学-文化学派;5结构学派;6社会符号学派。

下文将一一介绍。

一、布拉格学派该学派的创始人为马希修斯(Vilem Mathesius)、特鲁贝斯科伊(Nikolay S. Trubetskoy)和雅可布森(Roman Jakobson)。

主要成员有雅可布森、列维、维内等重要的翻译理论家。

这一学派的主要论点为:(1)翻译必须考虑语言的各种功能,包括认识功能、表达功能和工具功能等;(2)翻译必须重视语言的比较,包括语义、语法、语音、语言风格以及文学体裁的比较。

布拉格学派最有影响的翻译理论家是罗曼·雅可布森。

他原籍俄国,后移居捷克;二战时迁至美国,加入美籍。

作为学派的创始人之一,他对翻译理论的贡献主要体现在《论翻译的语言学问题》(On Linguistic Aspects of Translation)之中。

文章从语言学的角度,对翻译的重要性、语言和翻译的关系以及存在的问题给出精辟的论述。

自1959年发表后,此文一直被西方理论界奉为翻译研究的经典之一。

雅可布森的论述主要有五点:(1)翻译分为三类:语内翻译(intralingual translation)、语际翻译(interlingual translation)和符际翻译(intersemiotic translation)。

所谓语内翻译,是指在同一语言内用一些语言符号去解释另一些语言符号,即通常的“改变说法”(rewording)。

所谓语际翻译,是指在两种语言之间即用一种语言的符号去解释另一种语言的符号,即严格意义上的翻译。

所谓符际翻译,是指用非语言符号系统解释语言符号,或用语言符号解释非语言符号,比如把旗语或手势变成言语表达。

浅析中西方翻译理论发展特征摘要:翻译具有源远的历史,不管是中国还是西方,人们一直从事着翻译活动,而翻译也越来越体系化、学科化,翻译理论也在实践中不断地发展了起来。

中西方在翻译理论方面有着一些相同观点,但各自的翻译发展道路特色鲜明,特征显著。

本文就中西方翻译发展为基础,分析总结其特征,对比中西方在翻译领域发展的异同点。

关键词:中西翻译;理论;发展异同一、西方翻译理论发展西方翻译理论大致可以分为三个大的时期:一是从公元前3世纪到19世纪末的语文学派;二是从20世纪初期到20世纪80年代的发展阶段;三是从20世纪80年代至今的巅峰阶段(刘军平,2017:7)。

公元前3世纪到19世纪末为西方翻译理论的萌芽时期,西方翻译史的前五次高潮也都发生在这段时间内。

虽说这一时期人们在探索翻译方面取得了长足的进步,但对翻译还局限于一种感性的阶段。

古代的翻译理论缺乏系统性的研究,翻译理论家们一般都探讨着已有的一些翻译理论,将直译和意译作为翻译的重心。

西塞罗是西方最早的翻译理论家,他从修辞学家、演说家的角度看待翻译,他认为“作为解释员”的翻译是指没有创造性的翻译,他主张译作超过原作,译者高于作者的翻译观点(谭载喜,2000:25)。

随后从古罗马时期到中世纪初期,宗教翻译开始盛行,翻译理论家以哲罗姆为代表,他主张要忠实原文。

后来到了14-16世纪的文艺复兴时期,翻译开始涉及宗教、文学、政治、哲学等领域,打破了拉丁语翻译的局限,开始用本土语言翻译。

从十七世纪到十九世纪这一阶段,翻译理论发展到了一个重要的阶段,翻译题材变得越来越广泛,翻译风格也多种多样,也有大批翻译人才诞生。

此时翻译理论家开始走出狭隘的散论式研究范围,视野更加开阔,对翻译活动进行了更加系统而且有普遍意义的理论阐释。

优秀翻译理论家有约翰德莱顿,他提出译者必须考虑译入语的读者,并建议把读者反映纳入翻译策略选择的范畴;也有提出“翻译三原则”的翻译理论家泰特勒等。

20世纪初期到20世纪80年代是翻译理论展露头角阶段(刘军平,2017:7)。

西方翻译理论翻译的解构主义流派概述一、受逻各斯中心主义(logocentrism)影响的结构主义翻译观结构主义的翻译观认为,原文有固定确切的意义,原文作者是原文的主体,因而在翻译中译者必须仰视原文及其作者,将其作为翻译中的本原,把再现原文当做中心任务,以求得译文与原文之间的等值。

二、解构主义的翻译思想的代表人物:德里达本亚明韦努蒂三、解构主义思潮出现对传统翻译理论产生巨大的冲击。

1、对结构主义和解释—接受理论的批判。

2、将解构主义引入翻译理论,形成了解构主义的翻译流派:1)主张用辨证的、动态的和发展的哲学观来看待翻译;2)原文意义只是在上下文中暂时被确定下来;3)译者应充分发挥主观能动性来寻找原文意义,发掘出使原文存活的因素;4)主张原文与译文,作者与译者应该是一种相互依存的共生关系。

3、解构主义的翻译思想,不是“求同”,而是要“存异”。

“异延”解构主义翻译思想与德里达一、德里达的解构主义哲学1、从方法论上批评了结构主义的结构中心论。

1)解构哲学的目标,就是要拆除“结构主义”所认为的具有中心指涉结构的整体性同一性;2)解构的方式是用“意义链”(a chain ofsignification)去取代“结构”,从而避免结构的先验同一性。

3)在德里达看来,结构主义的“结构”中心性整体性是建立在“在场的形而上学”基础之上的。

他认为,这种关于“在场”的信念是限制人们理解世界的具体知识。

2、从本体论上批判了海德格尔寻求终极真理的形而上学观。

1)德里达认为,西方形而上学逻各斯中心主义从本质上认定某一认识真理的方法优于另外一些方法,这使得西方传统的形而上学思维方法建立在一正一反二元对立的基础之上。

2)德里达指出,西方传统的二元对立思维的二元项对立并非是平等并置,而且存在着等级秩序,这种等级秩序所证明的是二元对立的前一项优于或先于后一项,因而前项是首位的、本质的、中心的、本原的,而后项则是次要的、非本质的、边缘的、衍生的。

3、德里达的解构主义策略1)德里达称西方哲学为“在场的形而上学”,而他的解构主义理论就是要颠覆这一认为只有一个本原,一个中心,一种绝对真理的“在场的形而上学”。

2)他得出了几种瓦解在场(presence)的解构主义策略:异延(difference),播撒(dissemination)、踪迹(trace)、替补(substitution)等概念。

二、德里达从解构主义思想入手讨论意义的本质和文本的意义。

1、Difference(异延)是德里达自创的瓦解结构主义意义确定性的关键性术语。

1)Difference包含了拉丁文differ的双重含义,即一、不同,相异;二、推迟、延期。

他这样做本身就有一种对结构主义语言学以语音为中心的语言理论的嘲讽。

2)传统符号学理论普遍认为,能指(signifier)和所指(signified)是紧密结合的。

德里达则认为:①人们从符号中寻找意义时所得到的不过是能指的能指,解释的解释。

②每个符号都是由无限延续的符号的差异构成的,“异延”表明符号总是“区分”和“延搁”的双重运动。

在空间(共时态上),符号总是为其他符号所限定,从而具有了“非同一的,与其他符号相区别的意思”,使词的意义不能最终确定,其意义有赖于其他符号,而只能在语境关系的区别中决定;在时间(历时态上),符号是一系列差异区分的产物,总是延搁所指的在场,“使意欲暂时不能得到实现或满足,把意义意欲付诸实践时所用的方法抹煞或减弱其效果”。

③这种由符号的共时态区分引出的历时态的延搁,加深了符号意义的不确定性本质。

④可见德里达把意义看作是一个不断变化发展的过程,而不像结构主义那样将意义视为一个“终点”或“固定点”。

3)德里达自创的“异延”这个概念对翻译有两点启示与意义:①德里达用此词首先对本体论的“存在”这个概念提出疑问:在场(presence)就是存在吗?“异延”在场就是缺席,因为它根本就不存在。

德里达用包括“异延”在内的这些概念构成一张网状结构,宣告了本原的不复存在,文本的永不完整性。

②德里达用“异延”这个概念旨在说明:意义在它的被解释过程中,不断推迟到来,处于缺席状态,不仅没有到场出现在“现在”,而且把这样的不出现或缺席作为它的意义。

4)“异延”的存在造成了现时的不在场,使意义无法确定。

德里达认为,虽然不存在现时在场,但有延时的在场,它是前者留下的踪迹(trace),顺着踪迹,就可能暂时找出其意义。

2、在文本的意义理论方面,德里达坚持文本作为一个动态过程的不确定性。

1)文本是一切,因而蕴藏着解释的无限可能性;2)文本不是不确定的,所以其符号性与其他文本构成一种不断运动的参照关系;3)文本是一个永远超出自身意义的索取过程。

3、因此,德里达认为,文本是一个开放,不完整的体系,而不是封闭而完整的系统。

三、德里达的解构主义翻译观1、翻译的性质、作用1)德里达认为,翻译应该重新定义。

即翻译不仅仅只定义为掌握某种内容的跨越活动,同时更主要的是为“播散”和“逃遁”(escape)等跨越时间场所提供论坛(forum)。

2)他的翻译思想是假设不存在共核和深层结构,将自己的解构理论建立在非等同、非对等和不可传达的基础之上。

3)他认为,翻译是不断修改或推迟原文的过程以置换原文。

他对翻译的定义是:翻译是一种语言对另一种语言、一种文本对另一种文本有调节的转换。

(翻译的性质)4)德里达认为,各种语言在语义、句法和语音的差异上造成各不相同的表意方式,通过翻译我们对语言之间的差异性和各语言的特定表达方式可以达到更深刻和更准确的认识。

(翻译的作用)5)因此,翻译的目的,不是“求同”,而是“存异”。

一篇译文的价值取决于它对语言差异的反映程度和对这种差异强调的程度。

6)德里达是从探索语言本质的角度来谈翻译的。

他旨在强调通过翻译才能揭示语言之间的差异,而不是谈具体的翻译原则或方法。

7)德里达用“转换”的概念取代“翻译”旨在说明,在翻译的过程中,通过修改和转换,原文在成长、成熟,最终得到“再生”(renewal)。

3、与德里达持相似观点的解构主义代表人物1)罗朗·巴特:“作者死了”文本一旦完成,语言符号即开始起作用。

读者通过对语言符号的解读来解释文本的意义。

他也否认言语本身有任何中心意义,因此可以对文本做多种解释。

这时,作者已无法限制读者对文本的解释,起作用的是语言符号和读者对语言符号的解读。

2)解构主义者认为,原文想生存下去,就必须要有译文。

没有译文,原文就无法存在下去。

只有对原文不断的翻译和对疑问不断的阅读,原文才得以存在下去。

3)米歇尔·福柯:文本存在着历史性。

●不同的时期对许多作品有不同的理解,原文便总是在不断地被改写和重建。

而且译者每次阅读和翻译也都改变了原作。

因此,纯粹意义上的原文并不存在,原文的地位也不应高于译文。

●他提出以“作者功能”取代“作者”概念,明确在写作和文本中不存在绝对的主体性地位,有的只是“作者功能”。

●福柯的最终目的是要彻底否定作者,否定传统意义上表现的创造的主体并努力去揭示那控制和驾驶个体如何言说的内在力量—权利。

●福柯对原文概念的解构,从另一侧面旨在说明,译者是创造的主体,翻译文本是创造的新生语言。

从而降低了原文本的权威作用,并大大提高了读者和译者的作用和地位。

4、德里达的解构主义翻译思想对翻译理论和实践的启示。

1)提高了译者和译文的地位。

2)从侧面说明了翻译的重要。

5、德里达的翻译思想的消极影响。

1)德里达提出的“异延”概念会使人们否认或怀疑翻译的作用,因为翻译不再可能传达任何意义,而且对翻译的研究产生的作用也会不断“异延”,甚至它对我们显现的意义也会永远是“缺席”或“不在场”的。

2)德里达的解构主义翻译思想强调原文意义的相对性和不确定性,那么不同的读者(当然包括译者)就可以有不同的阐释,使译者的理解和对译文的衡量失去了客观有效的标准。

3)德里达为代表的解构主义翻译观宣称作者和原文的死亡,实则否定了作者的权威性,否定了原文本的创造性。

抹煞了译文与原文的区别,实际上也抹煞了翻译本身。

这种酷似积极的反叛最终只能让解构主义翻译理论陷入混乱。

“纯语言”的解构主义翻译思想与本亚明一、本亚明《译者的任务》阐述的语言哲学:“纯语言”(pure language)问题。

1、翻译必须在“纯语言”的关照下方能进行。

1)翻译的首要目的。

通过协调语言的多元性使它们相互联结,相互补充,成为一种无所不包的独特语言,即“纯语言”或“共同语”(universal language)。

2)“纯语言”的概念。

如下图,该图的横向箭头表示原文与译文在“意指方式”上相互呼应,纵/折箭头表示原文与译文在“意指”上相互补充,然后共同形成一个“意指集合”,即“纯语言”。

“纯语言”是抽象的,故用虚线表示。

3)“纯语言”是超越任何具体语言的抽象语言,是神秘而虚无的。

4)“纯语言”在翻译理论中有双重作用:●一方面,它指一种抽象的语言,这种语言具单义(univocality)和纯粹意义(pure meaning)的特点,它存在于一系列具体语言中,而又不受遮蔽。

●另一方面,“纯语言”概念是本亚明把握语言的差异性与补充性的手段。

2、本亚明从“纯语言”出发,论述了可译性问题。

1)他认为,尽管不同的语言有不同的意指方式(mode of intention),但仍然可能指称同一事物。

这种不同意指方式见的同一关系,更见证了“纯语言”的存在。

2)译者的任务是从一符号的众多意义中进行判断,找出本意,才能达到沟通。

3)本亚明认为,原语的符号本身就包含了可译性,而可译性决定了原文和疑问的本质。

换句话说,原文的可译与不可译,取决于原文本身有无翻译的价值。

4)语言的可译性这个概念,有两层含义:●其一是可译性本身显示了语言背后的隐含意义。

●其二是可译性也表现了一种语言与另一种语言之间的己/异(self/other)结构关系。

5)问一部作品是否可译是一个双重问题:●一是在这部作品的全体读者中能不能找到一个称职的译者;●二是这部作品的本质是否将自己授予翻译,并在充分考虑到翻译这种样式的重要性之后,呼唤着读者。

3、译者的任务是延续原作的生命。

1)本亚明认为,翻译像哲学、像批评或文学批评、像历史。

德曼(1986)解释说,翻译像哲学,因为翻译像哲学一样都具有批评性。

翻译更像批评或像文学批评,因为翻译与文艺批评一样,打破了原文的稳定性,在翻译和理论化的过程中,给原文界定了一种规范的形式。

翻译像历史,因为我们不能把历史理解为成熟或运动的自然过程;相反,我们应从历史的角度来理解自然的变化。

2)如果我们要理解译文于原文的关系,不能从自然过程的角度去理解,把译文与原文的关系理解为相似或派生的关系。

我们应从译文的角度来理解原文。

3)译文与原文在意义或内容上无关,只是语言之间的关系。