输运方程的本征值问题

- 格式:pdf

- 大小:110.29 KB

- 文档页数:2

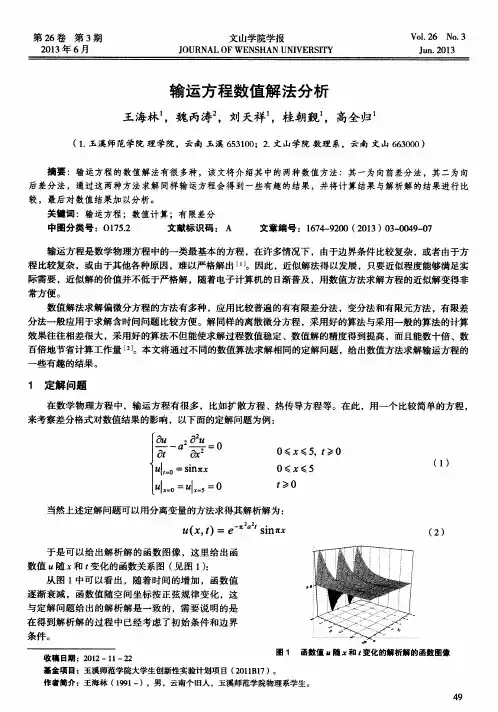

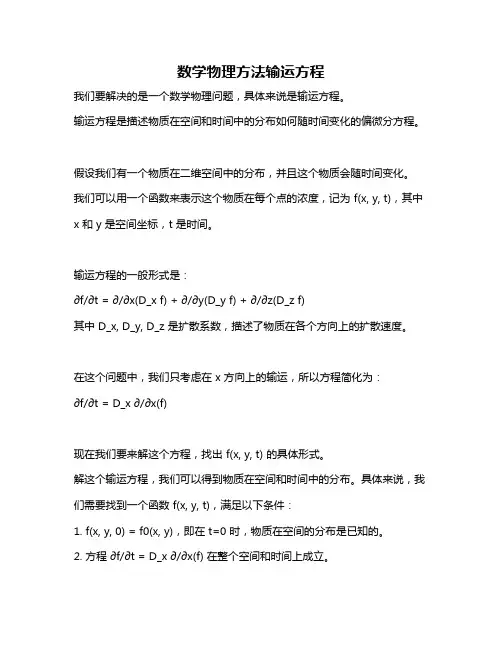

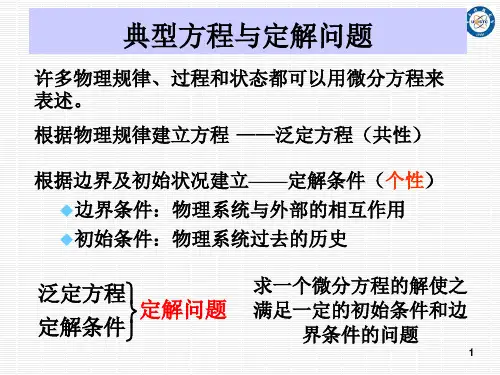

数学物理方法输运方程我们要解决的是一个数学物理问题,具体来说是输运方程。

输运方程是描述物质在空间和时间中的分布如何随时间变化的偏微分方程。

假设我们有一个物质在二维空间中的分布,并且这个物质会随时间变化。

我们可以用一个函数来表示这个物质在每个点的浓度,记为 f(x, y, t),其中x 和 y 是空间坐标,t 是时间。

输运方程的一般形式是:∂f/∂t = ∂/∂x(D_x f) + ∂/∂y(D_y f) + ∂/∂z(D_z f)其中 D_x, D_y, D_z 是扩散系数,描述了物质在各个方向上的扩散速度。

在这个问题中,我们只考虑在 x 方向上的输运,所以方程简化为:∂f/∂t = D_x ∂/∂x(f)现在我们要来解这个方程,找出 f(x, y, t) 的具体形式。

解这个输运方程,我们可以得到物质在空间和时间中的分布。

具体来说,我们需要找到一个函数 f(x, y, t),满足以下条件:1. f(x, y, 0) = f0(x, y),即在 t=0 时,物质在空间的分布是已知的。

2. 方程∂f/∂t = D_x ∂/∂x(f) 在整个空间和时间上成立。

为了解这个方程,我们可以使用有限差分法、有限元法、谱方法等数值方法。

这些方法可以帮助我们找到 f(x, y, t) 的近似解,从而了解物质在空间和时间中的分布如何随时间变化。

需要注意的是,输运方程是一个偏微分方程,其解可能存在奇异性和不稳定性。

因此,在求解过程中需要特别注意数值方法的稳定性和精度。

同时,扩散系数 D_x 的取值也会影响解的形状和性质。

综上所述,解输运方程是数学物理中的一个重要问题,它可以帮助我们了解物质在空间和时间中的分布如何随时间变化。

通过使用数值方法,我们可以找到方程的近似解,从而为实际应用提供有价值的参考。

第四节 系统 控制体 输运公式一、系统系统:就是一群流体质点的集合。

流体系统在运动过程中尽管形状在不停地发生变化,但始终包含有相同的流体质点,有确定的质量。

系统的特点:1、从流体中取出的一定质量的流体;2、与周围流体无质量交换(即运动过程始终包含这些确定的流体质点)0d d tm; 3、系统的体积和形状可以随时间改变。

4、在系统的边界上可以有能量交换。

二、控制体控制体(control volume):相对于坐标系固定不变的空间体积V 。

是为了研究问题方便而取定的。

边界面S 称为控制面。

控制体的特点:1、从该场中取出某一固定的空间区域,该体积称为控制体,其表面为控制面。

2、控制体的形状可根据研究的需要任意选定,但一旦选定以后,其形状位置均不变。

3、在控制面上可以存在质量及能量交换。

三、输运方程(雷诺输运定理)引言:为什么需要雷诺输运定理?看下图如此简单的一个射流挡板受力,挡板受到的力多大?根据牛顿力学,就是求挡板对流体的力多大。

挡板对流体施加了力,根据牛顿第二运动定律,应该等于流体系统的动量的变化率。

请注意,牛顿力学适用的是形状、位置、密度不发生变化的系统的动量变化率。

系统的动量变化率怎么求?真的要研究一个个的流体微团的来龙去脉,密度、速度变化,再把它们总加起来,合成为系统,研究系统的变化率吗?不是不可以,这是拉格朗日的研究方法。

前面咱们已经亲身实践过了拉格朗日研究方法迹线的求法,计算相对于欧拉的空间点法要复杂许多。

而且这样一个问题,我们实际上并不关心流体的最终去向和流体的形状、密度会发生什么变化,只是关心板的受力情况。

这里流体还是密度不发生变化的不可压缩的液体,若射流是密度可能发生变化的气体,用可压缩流体去研究,情况会变得更加复杂。

为了使研究过程以及计算变得简单,我们想用欧拉的空间的办法,也就是控制体的办法解决这个问题。

绘出如上图的控制体,设法用形状、位置不变的控制体内的动量变化率来表示系统的动量变化率,这就是雷诺输运定理。

输运方程基本形式输运方程是描述物质或能量转移的基本方程,其基本形式可以写成以下三个方程:1.质量输运方程:$$\frac{\partial \rho}{\partialt}+\nabla\cdot(\rho\mathbf{u})=0$$其中,$\rho$表示物质的密度,$\mathbf{u}$表示速度矢量,$\nabla=(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$表示空间梯度运算符。

该方程描述的是物质在空间和时间上的变化情况,它指出质量守恒的基本原理,即物质不会凭空消失或产生。

2.动量输运方程:$$\frac{\partial(\rho\mathbf{u})}{\partialt}+\nabla\cdot(\rho\mathbf{u}\mathbf{u}+\mathbf{P})=\rho\mathbf{g}$$其中,$\mathbf{P}$表示应力张量,$\rho\mathbf{u}\mathbf{u}$表示动量通量,$\mathbf{g}$表示加速度。

该方程描述的是物质运动的力学规律,它指出动量守恒的基本原理,即物质运动的速度和方向在空间和时间上不会突然改变。

3.能量输运方程:$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t}+\nabla\cdot(\rhoe\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot\mathbf{P})=\rho\mathbf{u}\cdot\ma thbf{g}+Q$$其中,$e$表示单位质量的内能,$\mathbf{u}\cdot\mathbf{P}$表示内能通量,$Q$表示单位时间内的加热量或冷却量。

该方程描述的是物质内能的变化情况,它指出能量守恒的基本原理,即物质在加热或冷却后其内能会发生变化。

这三个方程描述了物质和能量在空间和时间上的变化规律,它们是物理学中的核心方程,被广泛应用于空气动力学、热力学、流体力学、等离子体物理学、生物学等领域。

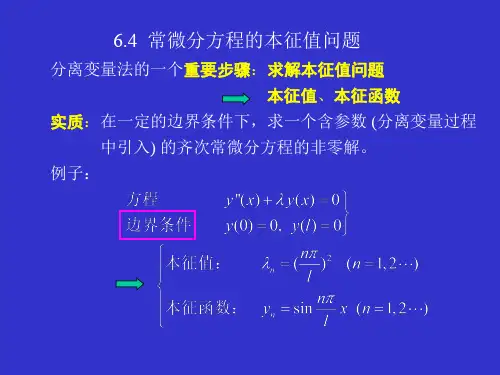

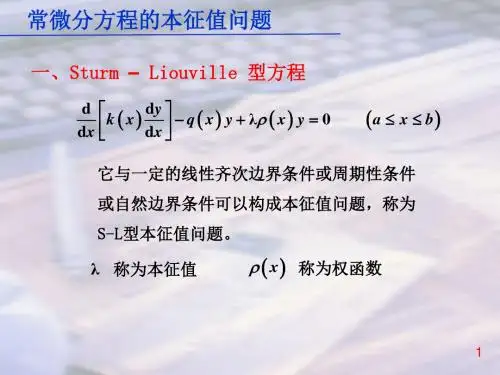

输运方程本征值无外源时,输运方程可以写成 0'1(,)(,')(;',') (,',',)''t E v tE f E E E t dE d φφφφ∞Ω∂=−⋅∇−Σ∂+Σ→→∫∫Ωr r r ΩΩr ΩΩ (1)(,,,)E t φφ=r Ω其中简记为1(,) '''''t E f d dE v tφφφφ∂=−⋅∇−Σ+Σ∂∫∫Ωr Ω (2) 注意:积分中的f 是广义指示函数(或转移函数),散射源和裂变源都包括在内。

把与时间无关的线性算符记为L ,则无外源输运方程(2)可以简记为1v t φφ∂=∂L (3) 分离变量,令 (,,,)(,,) ()E t E T t φϕ=r Ωr Ω ,代入(2),并用(,,) ()E T t ϕr Ω除两边,得到:{}''''' Tv f d dE T T ϕϕϕϕ∂−⋅∇−Σ+ΣΩ=∫∫Ω左边是时间的函数,右边是位置,能量,方向的函数,两者怎能相等?只有两者都等于一个常数时才可能.故{} ''''' Tv f d dE T T ϕϕϕλϕ∂−⋅∇−Σ+ΣΩ==∫∫Ω 这就把原方程分离成了两个方程T Tλ∂= (4) ) v λϕϕ=L (5a)(4)的解是0 t T T e λ= (6)其中的λ是方程(5)的本征值。

这样我们就把求解与时间有关输运方程的问题转化为求解定态方程(5)的本征值与本征函数问题。

容易看出,方程(5)与定态输运方程的差别是其总截面Σ增加了vλ;当0λ=时,两者没有差别。

当0λ>时, 相当于俘获截面增大(因为积分号中的散射与裂变截面未变,只能是俘获截面增大)。

物理上是相应于一个超临界系统,为了使其变成稳态,可以人为地加大其俘获截面。

由于这虚拟俘获v λ符合1v律,必然会造成能谱的吸收硬 化(算出的能谱比实际能谱硬),这是λ本征值的特点。

输运方程本征值

无外源时,输运方程可以写成 0'1(,)(,')(;',') (,',',)''

t E v t

E f E E E t dE d φφφφ∞Ω∂=−⋅∇−Σ∂+Σ→→∫∫Ωr r r ΩΩr ΩΩ (1)

(,,,)E t φφ=r Ω其中

简记为

1(,) '''''t E f d dE v t

φφφφ∂=−⋅∇−Σ+Σ∂∫∫Ωr Ω (2) 注意:积分中的f 是广义指示函数(或转移函数),散射源和裂变源

都包括在内。

把与时间无关的线性算符记为L ,则无外源输运方程(2)

可以简记为

1v t φφ∂=∂L (3) 分离变量,令 (,,,)(,,) ()E t E T t φϕ=r Ωr Ω ,

代入(2),并用(,,) ()E T t ϕr Ω除两边,得到:

{}

''''' T

v f d dE T T ϕϕϕϕ∂−⋅∇−Σ+ΣΩ=∫∫Ω

左边是时间的函数,右边是位置,能量,方向的函数,两者怎能相等?只有两者都等于一个常数时才可能.故

{} ''''' T

v f d dE T T ϕϕϕλϕ

∂−⋅∇−Σ+ΣΩ==∫∫Ω 这就把原方程分离成了两个方程

T T

λ∂= (4) ) v λ

ϕϕ=L (5a)

(4)的解是

0 t T T e λ= (6)

其中的λ是方程(5)的本征值。

这样我们就把求解与时间

有关输运方程的问题转化为求解定态方程(5)的本征值与

本征函数问题。

容易看出,方程(5)与定态输运方程的差别是其总截面

Σ增加了v

λ;当0λ=时,两者没有差别。

当0λ>时, 相当于俘获截面增大(因为积分号中的散射与裂变截面未

变,只能是俘获截面增大)。

物理上是相应于一个超临界

系统,为了使其变成稳态,可以人为地加大其俘获截面。

由于这虚拟俘获

v λ符合1v

律,必然会造成能谱的吸收硬 化(算出的能谱比实际能谱硬),这是λ本征值的特点。

也可以采用k 本征值,此时方程为

'

111''''

()''''4

t s f v t f dE d E dE d k ϕϕϕϕχνϕπ

∂+⋅∇+Σ∂=Σ+Σ∫∫∫∫ΩΩΩ (上式中将散射源和裂变源和分开写出,是因为要对裂

变源进行人为调整)

采用k 本征值,超临界时候,k >1,人为压低了裂变,使得

能谱变软 (算出的能谱比实际能谱软)。

除了λ本征值和k 本征值之外,常用的还有γ本征值。

关于各种本征值 与相应的本征函数的讨论,可参考杜书华《输运问题的计算机模拟》一书的

第三章。

注:许多文献中把本文中的λ特征值称为α本征值。