金属凝固原理-第四章 (2)

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:44

金属凝固原理复习大纲第一篇:金属凝固原理复习大纲金属凝固原理复习大纲绪论1、凝固定义宏观上:物质从液态转变成固态的过程。

微观上:激烈运动的液体原子回复到规则排列的过程。

2、液态金属凝固的实质:原子由近程有序状态过渡为长程有序状态的过程液态金属的结构特征:“近程有序”、“远程无序”组成:液态金属是由游动的原子团、空穴或裂纹构成3、液态金属的性质:粘度和表面张力粘度的物理意义:单位接触面积,单位速度梯度下两层液体间的内摩擦力粘度的本质上是原子间的结合力影响液体金属粘度的主要因素是:化学成分、温度和夹杂物表面张力的物理意义:作用于表面单位长度上与表面相切的力,单位N/m影响液体金属表面张力的主要因素是:熔点、温度和溶质元素。

取决于质点间的作用力4、液体结构的特性:近程有序和远程无序晶体:凡是原子在空间呈规则的周期性重复排列的物质称为晶体。

单晶体:在晶体中所有原子排列位向相同者称为单晶体多晶体:大多数金属通常是由位向不同的小单晶(晶粒)组成,属于多晶体。

吸附是液体或气体中某种物质在相界面上产生浓度增高或降低的现象。

金属从液态过渡为固体晶态的转变称为一次结晶金属从一种固态过渡为另一种固体晶态的转变称为二次结晶当向溶液中加入某种溶质后,使溶液表面自由能降低,并且表面层溶质的浓度大于溶液内部深度,则称该溶质为表面活性物质(或表面活性剂),这样的吸附称为正吸附。

反之,如果加入溶质后,使溶液的表面自由能升高,并且表面层的溶质浓度小于液体内部的浓度,则称该溶质为非表面活性物质(或非表面活性剂),这样的吸附为负吸附第一章凝固过程的传热1、凝固过程的传热特点:“一热、二迁、三传”“一热”指热量的传输是第一重要;“二迁”指存在两个界面,即固-液相间界面和金属-铸型间界面。

“三传”指动量传输、质量传输和热量传输的三传耦合的三维热物理过程。

2、金属型特点:具有很高的导热性能;非金属型铸造特点:与金属相比具有非常小热导率,故凝固速度主要取决于铸型的传热性能。

本章要点:主要讨论凝固过程的液体金属流动和金属的凝固传热特点固传热特点,,包括包括::4 凝固过程的液体金属流动和传热1(1) 枝晶间金属流动的速度方程枝晶间金属流动的速度方程;;(2) 铸锭凝固传热的微分方程及由此确定影响传热的主要因素传热的主要因素。

(3) 三种凝固方式(顺序凝固顺序凝固、、同时凝固同时凝固、、中间凝固)的区别及对应的控制方法在浇筑和凝固过程中在浇筑和凝固过程中,,液体金属时刻在流动 包括对流和枝晶间的黏性流动液体金属流动是一种动量传输过程液体金属流动是一种动量传输过程,,是铸锭成型是铸锭成型、、传热传热、、传质的必要条件浇筑和凝固过程中的特性1 凝固过程液体金属的流动是一种动量传输过程是一种动量传输过程。

浇注时流柱冲击引起的动量对流动量对流。

金属液内温度和浓度不均引起的1.1 液体金属的对流对流成因:3自然对流自然对流。

电磁场或机械搅拌及振动引起的强制对流。

对于连续铸锭对于连续铸锭,,由于浇注和凝固同时进行由于浇注和凝固同时进行,,动量对流会连续不断地影响金属液的凝固过程属液的凝固过程,,如不采取适当措施均布液流不采取适当措施均布液流,,过热金属液就会冲入液穴的下部。

动量对流强烈时动量对流强烈时,,易卷入大量气体易卷入大量气体,,增加金属的二次氧化增加金属的二次氧化,,不利于夹渣的上浮,应尽量避免应尽量避免。

立式半连续铸锭过程中立式半连续铸锭过程中,,在金属液面下垂直导入液流时在金属液面下垂直导入液流时,,其落点周围会形成一个循环流动的区域成一个循环流动的区域,,称为涡流区。

特征是在落点中心产生向下的流股的流股,,在落点周围则引起一向上的流股的流股,,从而造成上下循环的轴向循环对流。

流注冲击引起的对流4影响流注穿透深度因素影响流注穿透深度因素:: 浇筑速度 浇筑温度流注在液穴中的穿透深度:沿液穴轴向对流往下延伸的距离 流注落下高度 结晶器尺寸注管直径流注穿透深度随其下落高度的增加而减小流注下落高度增加,其散乱程度增大,卷入的气体多,气泡浮力对流注的阻碍作用增强浇筑速度增大浇筑速度增大,,流注穿透深度增加结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,气泡上浮区域减小气泡上浮区域减小,,存留在流注点下方气泡数量相应增加量相应增加,,对流注阻碍作用增强对流注阻碍作用增强,,流注穿透深度减小结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,流注落点周围的涡流增强流注落点周围的涡流增强,,流注轴向速度降低流注轴向速度降低,,穿透深度减小6轴向循环对流轴向循环对流,,还会引起结晶器内金属液面产生水平对流,其方向决定着夹渣的聚集地点其方向决定着夹渣的聚集地点。

金属凝固原理胡汉起

金属凝固原理是指金属在凝固过程中所发生的物理和

化学现象,包括金属的晶格结构、晶界运动、析晶等方面。

金属凝固原理的研究有助于更好地理解金属材料的性能,并为金属材料的制造、加工和应用提供理论支持。

金属凝固原理的应用主要有以下几方面:

●金属凝固原理可以用来解释金属材料的晶体结构、力

学性能和热学性能等方面的变化。

●金属凝固原理可以用来指导金属材料的制造,例如冶

炼、锻造、压延等工艺。

●金属凝固原理可以用来解释金属材料在经受加载时的

析晶行为。

●金属凝固原理可以用来解释金属材料在经受加载时的

缺陷产生和扩展的机理。

胡汉起(Hans Q. Hu)是著名的金属凝固原理研究学者,他主要研究金属的凝固机制、晶格动力学和晶界微观结构等方面。

胡汉起提出了金属凝固过程中“拉伸-压缩”析晶机制的理论,解释了金属晶体凝固过程中晶界运动的机理。

他还发展了金属凝固原理的多尺度模型,提出了金属析晶过程中晶界微观结构的建模方法。

胡汉起在金属凝固原理研究方面取得了很多成就,其中包括:

对金属晶格动力学的研究:胡汉起提出了金属晶格动力学的基本概念,并给出了金属晶格动力学的模型。

对金属晶界微观结构的研究:胡汉起提出了金属晶界微观结构的模型,并给出了金属晶界微观结构的建模方法。

对金属析晶过程的研究:胡汉起提出了金属析晶过程中晶界运动的机理,并给出了金属析晶过程的多尺度模型。

金属凝固原理课程代码:1013011总学时:42先修课程:材料科学与工程概论,金属学及热处理。

开课对象:金属材料工程专业一、课程的性质、目的与任务:1、性质:本课程是金属材料专业理论课。

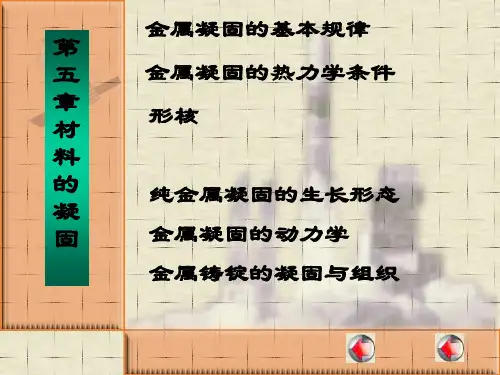

2、目的与任务:本课程要求掌握金属凝固时热力学规律和动力学规律;掌握单相合金和多相合金的凝固的理论和基本特点;重点掌握二元合金凝固过程中的溶质再分配现象以及多元合金的凝固;通过对晶体的生长方式与生长速率、晶体生长形态及其影响因素以及凝固过程中的液态金属流动规律的学习,掌握合金凝固组织的特点及凝固过程的控制;同时掌握不同凝固条件下对制品组织形成的影响。

通过该课程的学习能独立承担和开展金属凝固过程及其凝固组织控制方面的研究工作。

二、教学基本内容与基本要求:3、基本内容(1)绪论;(2)液态金属的结构与性质;(3)液态金属的流动;(4)液态金属的传热; (5)单相合金的凝固;(6)多相合金的凝固;(7)宏观凝固组织的形成与控制。

4、基本要求(1) 了解凝固过程的研究对象、凝固过程的研究方法、凝固过程理论研究的进展及相关的凝固技术。

(2) 了解金属在凝固过程中的传热特点及传热模型,金属在非金属型中凝固时的传热特点及温度场分布,熟悉金属在金属型中凝固时的传热特点及温度场分布,了解凝固时间的计算。

(3)掌握固体金属加热膨胀与熔化的实质,液态金属的结构特点、研究方法以及遗传性。

了解金属凝固过程中各种相变的热力学条件以及平衡或非平衡条件下的固-液界面的溶质成分等。

(4) 了解自发形核时形核功的计算和自发形核温度的确定。

熟悉非自发形核时形核功和形核率的计算,作为形核剂必须具备的条件。

(5 ) 了解非平衡条件下金属凝固的溶质再分配规律及凝固速度对溶质浓度的影响。

掌握成分过冷的形成及判别式,成分过冷度的计算。

(6)熟悉共晶组织的分类及非平衡状态下共晶共生区,层状共晶的形核与长大,棒状共晶的生长,形核与长大的方式,第三组元的影响。

(7) 了解液态金属中自然对流的驱动力,液态金属对流对凝固前沿的影响,熟悉枝晶间液态金属的流动速度及在该状态下溶质浓度分布。

⾦属凝固第⼀章1⾦属的熔化并不是原⼦间结合键的全部破坏,液态⾦属内原⼦的局域分布仍具有⼀定的规律性。

原因:⾦属熔化时典型的体积变化?V V m /(多为增⼤)为3%~5%,⾦属熔化潜热m H ?⽐其汽化潜热b H ?⼩得多,为汽化潜热的1/15~1/30。

2粘度:定义:作⽤于液体表⾯的应⼒τ⼤⼩与垂直于该平⾯⽅向上的速度梯度dy dv x /的⽐例系数。

dy dv x ητ= 相关数学表达式:)exp(203T k U T k B B τδη= 0τ为原⼦在平衡位置的振动周期(对液态⾦属约为s 1310-)粘度随原⼦间距δ增⼤⽽降低,以3δ成反⽐。

3运动粘度为动⼒粘度除以密度,即ρην/=粘度的影响因素:①⾦属液的粘度η随结合能U 按指数关系增加;②粘度随原⼦间距δ增⼤⽽降低;③η与温度T 的关系受两⽅⾯共同制约,但总的趋势随温度T ⽽下降。

4粘度在材料成型中的意义:①粘度对层流的影响远⽐对湍流的影响⼤。

在层流情况下的液体流动要⽐湍流时消耗的能量⼤。

当2300>e R 时,为湍流,当2300雷诺数Re=ηρνDv Dv =(D 为直接,v 为速度,v 为运动粘度)ρνη速层D R f 32e 32== 2.02.00.2092.0e 092.0)速(湍ρνηD R f == 5流动阻⼒越⼤,管道中运输相同体积的液体所消耗的能量就越⼤,或者所所需压⼒差也就越⼤,由此可知,在层流情况下的液体流动要⽐湍流时消耗的能量⼤。

6夹杂物和⽓泡的上浮速度与液体的粘度成反⽐ηρρ2)(92r g v B m -=(m ρ为液体合⾦密度,B ρ为夹杂物或⽓泡密度)下沉m B ρρ-(即杂—液)。

7.压⼒差:对⼀般曲⾯σ)11(21r r p +=?(σ表⾯张⼒)对圆柱形(2r =∞)则p ?=rσ(式中1r r =)对球形(如液滴)(21r r =)则rp σ2=?(式中21r r r ==) 9附加压⼒的意义:铸造过程⾦属液是否侵⼊砂型⽑细管⽽形成粘砂,与表⾯张⼒σ引起的p ?有关,⾦属液与砂型不湿润,有利于防⽌⾦属侵⼊砂型⽑细管⽽形成粘砂,但⽑细管直径D 及⾦属液静压头H 越⼤,越容易产⽣粘砂。