仡佬族建筑 仡佬族的建筑有什么特点

- 格式:docx

- 大小:5.84 KB

- 文档页数:3

贵州传统民族建筑特色贵州是中国少数民族的聚居地之一,这其中包括苗族、侗族、土家族、仡佬族等多个民族。

这些民族在长期的生存和发展中,形成了独特的文化和建筑形式,成为了贵州传统民族建筑的特色。

以下是对贵州传统民族建筑特色的一些介绍。

一、苗族建筑苗族建筑是贵州传统民族建筑中最具代表性的一种,风格独特、精美绝伦。

苗族建筑主要是以土木结构为主,常常选用花岗石、青石、板岩等坚硬材料做柱子和基础,屋面则选用茅草、竹子、木头等材料覆盖。

苗族房屋通常分为三层:一层是柴火房,主要用来存放柴火和粮食;二层是居住区,一般是家庭居住和储物的地方,这里通常设有起居室、卧室、过门厅等;三层又称为“鼓楼”,是苗族建筑中最独特的部分。

鼓楼是苗族人用来打鼓、舞蹈、举办仪式的场所,经常也被用来作为家庭活动的地方。

鼓楼的造型常常精美瑰丽,体现苗族优美的艺术风格。

侗族建筑以木结构为主,具有高度的艺术价值。

侗族房屋通常以四合院为主,四面有房屋环绕,中央是小院子。

侗族房屋的门和窗通常都是木雕或石雕,形式美观大方,雕刻内容通常表现吉祥如意的意象。

侗族房屋的房梁多采用冰山石来制作,横屋梁采用大桶木,形成了独特的木构房屋结构。

这种房屋结构在当地不仅具有很高的实用性,而且在抵御地震方面也具有很高的优势。

土家族建筑通常以青石石墙、石头地台为主,建筑在山地上十分适宜。

土家族房屋通常采用“三开间一进深”的屋式,不仅实用而且造型美观。

土家族建筑的主要特色是墙上或地台上的画境和题诗。

画境和题诗通常表现农村生产、生活、文化习俗等,寓意深厚、意蕴丰富。

土家族建筑的这种特色不仅是艺术表现,更是民族文化的表现。

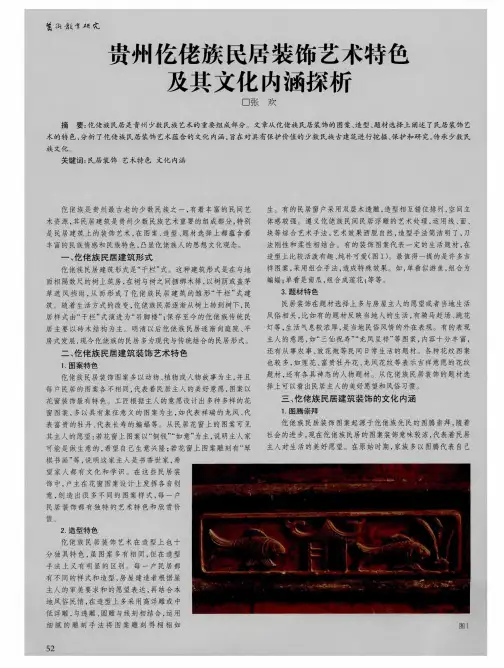

仡佬族建筑是贵州传统民族建筑中最特殊的一种。

仡佬族居住地多在山区,他们的房屋多以竹木为材料,结构独特之处在于其屋顶是用竹帘挂置而成的,再加上细长的木条,形成了独特的造型。

仡佬族房屋并不像其他民族那样分有几层,而是有多个房间,通常在一个大房子里有几户人家居住。

总结:贵州传统民族建筑具有很多特色,这些特色无不体现出这些民族的文化和生活方式。

贵州传统民族建筑特色贵州是一个多民族聚居的省份,各民族拥有独特的文化传统和建筑风格。

贵州传统民族建筑特色深受当地气候、地形和文化传统的影响,融合了民族特色和自然环境,形成了独具魅力的建筑风格。

本文将重点介绍贵州传统民族建筑的特色和风格。

一、民族建筑的地域特色贵州地处亚热带,多山丘地貌,气候湿润,雨量充沛,因此贵州的传统民族建筑特色受地域环境的影响很大。

侗族、苗族、土家族等少数民族的建筑最具代表性。

侗族建筑主要分布在贵州省的南部地区,侗族建筑多采用木结构,以三檩两翼式建筑为主,又称“侗族风雨桥”。

这种建筑风格在结构上主要采用木石结构,大量使用硬木,如花椿、沙比欧、黄连木等,这样的建筑不仅具有抗震能力,而且保暖效果好。

侗族建筑还以加强屋檐为特色,屋檐上悬挂着青瓦,不仅美观,而且能够遮阴挡雨。

苗族建筑又称为“吊脚楼”,主要分布在贵州省西南部地区。

苗族建筑利用山地多层台地的地理特点,采用悬挑式建筑,屋子的下面多是空的,整栋楼像是悬于半山颠上,这种独特的建筑风格使得苗族建筑成为贵州地区的一道独特风景线。

土家族建筑也是贵州传统民族建筑的代表之一。

土家族的建筑特色是木石结构的建筑,多用石头垒砌山地,上面再盖木头结构,这种建筑不仅坚固耐用,而且能够在山地中扎根,更好的适应当地的地形和土壤。

二、传统建筑的材料与构造贵州传统民族建筑通常采用当地的天然材料,比如石头、木头、竹子、青瓦等。

这些天然材料不但具有良好的保温、隔热效果,而且在当地环境中具有很好的适应性。

侗族建筑中,建筑的地基常常用石头砌筑而成,以增加房子的稳固性。

屋顶上的瓦片多为青瓦,这种瓦片不仅具有很好的保温隔热效果,而且还能够在大雨天起到很好的防水作用。

在侗族建筑的建造中,木质材料是不可或缺的部分,侗族人通常采用当地的硬木,比如南方杉、杜纳木、糙皮杉等,这些木材不仅美观而且坚固耐用。

苗族建筑主要采用木质结构,木柱用石雕工艺包装,房屋的屋檐边角多为菱角或圆弧形,这种设计不仅美观而且能够避免砍角而导致的漏水问题。

贵州传统民族建筑特色

贵州位于中国西南部,是一个多民族的省份,拥有丰富的传统民族建筑。

这些建筑体

现了当地民族文化的独特特色和风格,是贵州民族建筑的重要组成部分。

贵州的传统民族建筑包括各个民族的传统村落、寺庙、庙宇、城楼等,这些建筑大多

数都是以木结构为主体,独具地方特色。

贵州的传统村落以侗族、苗族、仡佬族的村寨最为著名。

村寨一般由若干个木质建筑

组成,由于地理环境的限制,往往是从山脚向山顶逐渐延伸,形成了“倒梯式”的布局。

村寨中的建筑主要采用木结构,屋顶多为抬檐式,向外翘起,形状独特,屋脊上安装有独

特的尖顶,被当地人称为“牛头”。

侗寨的建筑风格独特,多以花木屋为主,采用高脚土屋,在山坡上分层布局,形成了

错落有致的景观。

苗寨的建筑则注重坡地的利用,将寨子分为多个层次,形成一种宛如蜂

巢的形态。

仡佬族的村寨也是依山傍水而建,以坡地利用灵活多样为特点。

除了传统村落,贵州还有许多寺庙、清真寺等建筑,代表了贵州佛教、道教、伊斯兰

教的传统民族建筑风格。

这些建筑多为多层建筑,屋顶上有独特的尖顶,立面装饰繁复,

彩画绘制精美。

贵州还有许多城楼和牌坊等建筑,代表了贵州的古代城市建筑风格。

这些建筑多为砖

木结构,有着精美的雕刻和彩画,体现了古代贵州城市的繁荣和独特的文化底蕴。

贵州的传统民族建筑体现了当地多民族文化的独特特色和风格。

这些建筑反映了贵州

人民智慧的结晶,也是贵州历史文化遗产的重要组成部分。

通过保护和传承这些传统建筑,可以更好地弘扬贵州的民族文化,推动旅游事业的发展。

仡佬族建筑仡佬族民居为什么多是干栏式>仡佬族是我们当今中国少数民族之一,也是一个人口比较多的一个民族,仡佬族文化历史也比较悠久。

我们都知道,仡佬族人民擅长纺织,刺绣。

但是我们好像很多人都不是特别了解仡佬族的民居文化都有哪些?那么,接下来,就让我带领大家一起来看看仡佬族的民居文化吧!仡佬族是贵州高原上最为古老的一个民族,有人认为它是“古夜郎”的后裔。

仡佬族大多住在山区。

民谚说:“高山苗,水仲家,仡佬住在岩旮旯。

”仡佬族先民的民居形式,以“干栏”为特色。

见于《魏书·僚传》:“依树积木,以居其上,名曰‘干兰’。

”又见于《新唐书·南蛮传》:“人楼居,梯而上,名为‘干栏’。

”《溪蛮丛笑》记:“仡佬所居不着地,虽酋长之富、屋宇之多,亦皆去地数尺,以巨木排比……杉叶覆屋。

”《黔南苗蛮图说》记仡佬“所居屋去地数尺,架以巨木,上覆杉叶。

”1949年以前,贫苦的仡佬族有住岩洞的,有在树上搭棚巢居的,还有用小树树编成三角形的“千脚棚”,以及把“千脚棚”架在矮小土墙上的“塌塌房”。

一般仡佬族的住房,有木结构的“穿斗房”,有石结构的石板房,还有茅草房。

穿斗房以木做梁架,厚木板装镶作壁。

石板房用石筑墙体,薄石板盖屋顶。

茅草房多以板筑泥墙,屋顶盖茅草;也有的木构架梁柱,用竹编为骨,外面涂泥做墙,屋顶盖茅草为房。

民居建制,多为二层楼居建筑。

中间为堂屋,供祖先牌位及待客,无天花板及楼板。

两侧为卧室及厨房,楼上设粮仓。

畜栏称“圈藏”,附于正房之后或左右两端,略矮,忌与住房屋脊相接。

院落格局,有三合院、四合院,正房两端有耳房,左右侧建厢房。

居屋通常为长三间五柱落脚结构。

财力富裕者建长五间、不足者修独间。

大多数住房仿汉族房屋格局,为一列三间平房。

中为堂屋,两侧为厢房,每间厢房又各隔为前后两小间,用前一小间作厨房外,全用作卧室。

前一卧室有一火炕,火坑里终年薪火不绝,是家人每日就餐处。

每天劳作完毕,全家男女老幼皆围炉休息或闲谈。

仡佬族民族成分:仡佬族人和中国古代“僚”人(音老)有密切关系。

大约在2000年前,古代僚人就在贵州过着定居的农业生活,后来不断迁徙散布到其他地区。

自明代以来,许多史籍上都记载着:“仡佬,古称僚”。

居住分布:贵州省聚集了96.43%仡佬族人口,其余各省份都有分布,以杂居为主。

贵州聚居地主要为务川仡佬族苗族自治县和道真仡佬族苗族自治县;其余分布于贵阳、六盘水、遵义和铜仁、毕节、安顺、黔西南等4个地区,少数散居于云南和广西。

特征:古代仡佬族的住房多为干栏式建筑,贵州北部地区的仡佬族至今仍保留着传统的住宅样式。

仡佬族人的传统服饰很有特色,男女都穿筒裙,裙料由染色羊毛和麻编织而成。

历史延革:仡佬族历史悠久,商周至西汉时期的“百濮”,东汉至南北朝时代的“濮”、“僚”都与其先祖有渊源关系。

“仡僚”、“葛僚”、“僚”、“仡佬”是隋唐以后,各个时期对他们的称谓,中华人民共和国成立以后,正式定名为仡佬族。

仡佬族人与古代贵州一代的僚人有渊源关系。

“仡佬”一名最早见于南宋朱辅写的《溪蛮丛笑》。

自明代以来的许多史籍都说:“仡佬,古称僚”。

近一、二百年间,在一部分仡佬族中还保留着古代僚人的某些习俗,如妇女穿统裙和凿齿,以及以石板为棺的墓葬等,都说明仡佬族与古僚人有渊源关系。

典型人物:熊先煜,字继璜,仡佬族,三桥永锡人。

抗日战争爆发后,入黄埔军校洛阳分校第四期,继入陆军大学第五期。

军校毕业后,曾任参谋主任、处长、团长、49军275师参谋长等职。

中华人民共和国成立后,先后任中国人民解放军贵州军区司令部参议、重庆步校军事教员、重庆市文史馆馆员等职。

刘家华(1910-1985)出生于大磏镇大磏村上场口。

1934年加入中国工农红军,任红2军团的第4师第11团第2连的班长。

1935年11月,加入中四共产党。

1950年,西北军政委员会授予“人民功臣”称号。

1951年4月,调贵州遵义专区盐务局任局长。

1955年8月后,历任贵州省盐务局副局长、省商业医院院长等职。

仡佬族民居在最早的时候都是以干栏棚居住的,而且在仡佬族人们中,干栏棚也叫做野猪棚子,对此仡佬族民居特点到底是怎样的呢?下面一起来看看吧。

仡佬族民居特点仡佬族民居有哪些特点一、干栏干栏棚是仡佬族早期的建筑民居。

《魏书》载:僚人“依树积木,以居其上,名曰‘干栏’,干栏大小随其家口之数”。

以后,干栏从树上移到平地,在地面上打木桩,桩上再用巨木铺排,房顶为人字形支架结构,用茅草或树皮盖顶。

其原始依树积木的干栏棚,已不再用于民居,多为看守庄稼时的临时居所,因主要是防野猪,这种简易的干栏棚,也叫“野猪棚子”。

二、千根柱头落脚以树为柱或打桩为柱,四根柱子两高两矮,钉于横梁铺木板或竹片形成一面水的房顶,盖茅草或杉树皮,四周以圆竹或细木或苞谷秆加夹板作壁。

由于细木、圆竹、苞谷秆成百上千,像千根柱头落脚,这种民居,也可以在四根柱子上另构人字形屋顶,外观上看,与楼房相似。

三、三角形住宅三角形住宅一般后靠土坎或石墙,也可靠大树,在几根树上悬空也可。

这种住宅只需二柱一梁,两柱交叉成三角形,梁在两柱交叉的点上向后斜拖至后靠之地,因而,这种住宅又叫拖尾巴茅叉屋。

这种三角形住宅地上的主体建筑由三个三角形组成,梁、柱、地形成的两个三角形斜联一体,构成屋面和墙身,两柱形成的三角形为进出的门,也是通风采光的窗,这种住宅现已不用于住人,多用于堆放杂物或作简易厕所。

因堆放的杂物常常是用于农业生产的草木灰,这种三角形建筑,也被叫做“灰厂棚棚”。

四、拱形住宅便于迁居,是在三角形住宅基础上,利用弓的原理创造。

拱形住宅的主体建筑,底座为六根方形木料结构而成的长方形,形状似床,上部建筑只需四根韧性材料(如竹)加工成薄片,用两根制成内拱,支撑墙身和屋面建筑材料,用两根制成外拱,固定墙身和屋面建筑材料,墙身和屋面的建筑材料就地取材,以轻薄为标准,可以是棕叶、树叶,也可以用篾片编织的薄席。

单人拱形住宅高度低,面积小,不能满足家庭的需要,经逐步改进,形成两品拱形屋面和墙身,折叠拼装。

仡佬族的民族简介仡佬族的民族简介 1仡佬族的民族简介 1仡佬族,现有159328人,主要分布在广西壮族自治区北部山区,90%聚居于罗城仡佬族自治县。

“仡佬”一词在民族语言中,就是“母亲”的意思。

仡佬语属于汉藏语系壮语和侗语的侗水语支,与毛南语和侗语非常接近。

由于仡佬族与汉族、壮族等民族交往密切,仡佬族语言吸收了大量汉壮词语,大部分汉语流利,部分还会说壮语。

仡佬族主要从事农业,以水稻、玉米为主。

耕作技术、作物种类和生产工具基本上与附近的汉、壮族相同。

佬族山乡素有“煤乡”之称,采煤已成为生产和生活中的重要组成部分。

仡佬山乡是景色迷人的山水画廊,山如剑排,水似绸缎,素有“小桂林”之称。

仡佬族历史仡佬族人和中国古代“僚”人(音老)有密切关系。

大约在2000年前,古代僚人就在贵州过着定居的农业生活,后来不断迁徙散布到其他地区。

自明代以来,许多史籍上都记载着:“仡佬,古称僚”。

仡佬族人主要从事农业,以玉米为主,其次还产稻、麦、薯等。

早在清代,仡佬族人中就出现了一批专业的铁匠,铸犁、制作鸟枪,被人们称为“打铁仡佬”。

仡佬族人因为长期与汉族人杂居在一起,所以生活习俗等方面已和当地的汉族相似,但至今仍保存一些本民族特有的文化活动、节日庆典、饮食习惯。

因为仡佬族人数少又居住分散,所以他们之间有很大的不同,就连语言也有很大差别,往往分散居住在一个县内的族人也不能通话。

新中国成立前,仡佬族人过着贫困悲惨的生活。

解放后,仡佬族人享受到民族平等的权利,生产水准不断发展,生活水准不断提高。

仡佬族音乐仡佬族有5.3万多人,主要分布在贵州省的仁怀、遵义、安顺、镇宁、大方、金沙等县,少数在广西、云南两省的部分地区。

他们信奉多神教,普遍讲汉语,使用汉语。

音乐以歌唱为主,有山歌,儿歌,酒歌等。

著名的『地戏』是仡佬族人民所喜爱的表演形式。

『打花龙』是仡佬人喜爱的娱乐活动,乐曲描绘了这一欢乐热烈的场面。

仡佬族礼仪仡佬族礼仪是不成文的规矩,是仡佬族千百年来在人际交往中自然而然建立起来的行为准则。

仡佬族民族建筑特点简介:仡(ge)佬(lao)族,中国少数民族之一。

现有437997人。

贵州省务川仡佬族苗族自治县是仡佬族的发祥地。

现在的仡佬族主要分布在贵州省务川仡佬族苗族自治县和道真仡佬族苗族自治县。

其余居住在贵阳市、六盘水市、遵义市和铜仁、毕节、安顺、黔西南等4个地区,少数散居于云南和广西。

居住在贵州省的占民族总人口97%以上。

仡佬族历史悠久,商周至西汉时期的“百濮”,东汉至南北朝时代的“濮”、“僚”都与其先祖有渊源关系。

“仡僚”、“葛僚”、“僚”、“仡佬”是隋唐以后,各个时期对他们的称谓,新中国成立以后,正式定名为仡佬族。

居住环境:清末及民国初年,仡佬族人口急剧减少,居住区域迅速缩小,仡佬族聚居地多呈点状分布在其他各民族生活区域之间。

仡佬人大多是本民族同住一村寨内。

寨大小不等,多着百余户,少者七八户。

全寨同为一姓者很少,大部分是一姓为主,杂有其它姓氏。

明清以来,随着社会的动荡、民族的迁徙与流动,村寨结构渐为地域关系所取代。

仡佬族一般依山傍水,高山无溪河处则凿有水井、水塘。

家居建筑:根据文献记载,古代仡佬族的住房多为干栏式建筑,贵州北部地区的仡佬族至今仍保留着传统的住宅样式。

其他地区的仡佬族多住依山而建的土木房屋,一般是一列三间,中间为堂屋,供有神台,不住人,两边分别是一间卧室、一间厨房。

仡佬族多数住在山区,民谚说:“高山苗,水侗家,仡佬住在岩旮旯。

”仡佬族因地制宜,以石建房。

石头奠基。

石块砌石板盖顶。

卡内部却是木结构吊脚楼。

居住在平坝、安顺、普定、六枝一带的仡佬族,其住房附近的布依族和汉族“屯堡人”大同小异。

“屯堡人”喜欢修建石碉耧,这种易守难攻具有良好防御功能的建筑对当地仡佬族民居很有影响。

黔西、大方、毕节织金等地的仡佬族,房屋为木结构,但不是吊脚楼,过去多以茅草盖顶,砂土夯墙,这与经济条件和高寒山区保暖防雹的髹要有关,茅草房屋鱼得特别厚实。

屋脊和屋檐相当讲究,檐下收篡处精心编织造型。

少数民族的风俗习惯节日房屋特点和服饰少数民族的风俗习惯和节日维吾尔族:男子多穿长袍,称袷袢;男女老少都爱戴四楞小花帽,称朵帕; 节日:肉孜节、古尔邦节、那吾鲁孜节壮族:崇拜祖先,信仰多神,有嚼槟榔和用槟榔招待客人的传统习惯;节日:中元节、牛魂节、三月歌、吃立土家族:崇拜土王,哭嫁节日:赶年,四月八、六月六、大端午、七月十五等黎族:妇女耳环多且重,熟称儋耳,男子以红或黑布缠头,称吊襜节日:三月三、春节、清明节、端午节、中秋节苗族:自由对歌,恋爱节日:芦笙节、苗节、春节、四月八、吃新年、龙船节、清明节等藏族:信仰藏传佛教,以糌粑为主食,献哈达节日:藏历年、雪顿节、望果节、沐浴节、萨葛达瓦节等彝族:男子头顶留一小块头发,称天菩萨节日:火把白族:信仰佛教,以白色为贵节日:年节、三月街、绕三灵、火把节、鱼谭会等纳西族:披羊披肩节日:三朵节、春节、清明、端午、中秋、火把节等傣族:孔雀舞节日:泼水节、关门节、开门节撒拉族撒拉族主要有古尔邦节和开斋节圣纪节。

乌孜别克族乌孜别克族主要有开斋节、古尔邦节,诺鲁孜节。

毛南族春节放鸟飞、端午找草药。

毛南族也过端午节,还有南瓜节、重阳节。

佤族佤族和汉族一样过春节。

还有插种节、新米节畲族畲族主要过三月三和畲族畲族春节。

保安族民族传统节日也都是伊斯兰教的重大节日,如开斋节、古尔邦节、圣纪节等。

羌族羌族最重要的传统节日是羌历新年,羌语称“日羌节”,时间是农历十月初一。

另一年节日是“祭山大典”,又称祭山会、山神会等少数民族的房屋特点1.蒙古族:住蒙古包即毡包~“包”满语“家”“屋”的意思。

2.回族:与汉族基本相同~砖木结构瓦房。

较有特点的是门前或客房中可见阿拉伯文书写的条幅、中堂等,但不挂人像,。

3.藏族:碉房为主要住房样式之一~平顶狭窗土石结构房屋~一般为一层。

另有牧区的帐篷也为住房样式之一。

4.维吾尔族:多为土结构方形平房、矮小、四壁无窗、向北开门~屋顶平坦并开有天窗~多有庭院栽花木果树。

一、族源商周时期,我国南方有一种被称为“濮”的古族群,因其分布辽阔,人口众多,而有“百濮”之称。

伊尹的“四方令”里即已提及:“正南:甄、邓、桂国、损子、百濮、九菌。

”武王发纣推翻商王朝统治后,于成周大会诸侯及“四夷”,西南地区的濮人曾以特产丹砂前往朝贺。

《逸周书.王会》载,“卜人以丹砂”,孑L晁注:“卜人,西南之蛮也”,“卜即濮也”。

另一种使用有肩石斧、有段石磙的古族群为“越”,他们散布在东南沿海及今广西一带,人们泛称为“百越”。

春秋战国时,广西境内的部分越人,溯水北上西进,移入西南地区,与濮人杂错而居,人口渐繁,以致《华阳国志·南中志》误认为,“南中在昔盖夷越之地”。

杂居于西南地区的濮人、越人生活习俗互相影响渗透的部分,逐渐发展为一个新的族群——“僚”(“僚”原写作“獠”,作为族称当读作“佬”)。

战国时期即有“僚”人出现。

《华阳国志.蜀志》载,保子“帝攻青衣,雄张僚焚”。

汉代的僚人已是夜郎国的主体居民。

唐初,僚人中的一部分发展为单一民族——“仡佬”。

《六祖坛经·行由品》载慧能法师语:“汝是岭南人,又是葛僚,若为堪作佛。

”《元和郡县志》卷三十载,洛浦县“甚险固,仡僚反乱,居人皆保其土”。

宋《溪蛮丛笑》始写作“仡佬”。

南朝《水经注.温水》载,“遂雄夷濮”的夜郎承袭者于汉武帝时被杀,引起“夷僚成怨”,明确僚人是由濮人演变而成。

彝族先民与仡佬族的先民接触较早,确知濮人是仡佬族的先民,《平远州志·艺文志》载,彝族民问“依仿先朝IH~II:满三年一普夥。

普谓称仡佬,夥谓祭献”。

“普”即濮人。

彝语为谓语后置,普夥意为祭仡佬族的先祖濮人。

至今彝语仍呼仡佬为濮,呼仡佬族的发祥地北盘江为“濮吐诸衣”,意为仡佬族开凿的河流。

元《异域志.僚人》谓,“僚……有打牙者,为打牙葛僚”。

(明嘉靖)《贵州通志》谓,古称僚,一日倬佬”,确指仡佬族系从僚人中分化出来的。

濮人和僚人相继是仡佬族先民。

贵州各族共认仡佬族是贵州最古老的民族。

贵州传统民族建筑特色

贵州作为中国西南地区的一个重要省份,拥有丰富的民族文化资源,其中民族建筑是贵州文化的重要组成部分。

贵州的传统民族建筑特色独具魅力,体现了当地民族文化的精髓和智慧。

这些建筑不仅是生活的载体,更是艺术的表现,它们融合了地域特色、民族习俗和自然环境,展现出了独特的魅力。

贵州的传统民族建筑主要包括侗族风雨桥、苗族吊脚楼、布依族风雨廊桥等,这些建筑都体现了当地民族对自然环境的深刻理解和对生活智慧的传承。

下面就让我们来一一了解贵州传统民族建筑的特色和魅力。

一、侗族风雨桥

侗族风雨桥是侗族人民智慧的结晶,它是侗族文化的象征之一,也是侗族建筑中的瑰宝。

侗族风雨桥主要分布在贵州省黔东南苗族侗族自治州、贵阳、遵义等地。

这些风雨桥以木结构为主,利用榫卯相扣的原理建造而成,没有使用一颗铁钉和一根铁索,被誉为“活節工程”和“木构建筑的明珠”。

侗族风雨桥的建造既解决了民族移民活动的交通问题,又为当地人民提供了休憩、庇护的场所。

桥上设有亭台楼阁,让人在桥上行走既能避雨防晒,又能观赏风景。

这些风雨桥不仅是交通的便利工程,更是当地人们行走、聚会、娱乐、竞技的场所,是侗族社会生活的重要组成部分。

侗族风雨桥还承载着侗族人民的历史文化和风俗习惯,体现了侗族人民对自然环境的敬畏和对生活智慧的传承。

这些风雨桥优雅的外形、巧妙的结构和丰富的文化内涵,使其成为贵州传统民族建筑的瑰宝。

二、苗族吊脚楼

苗族吊脚楼的建造充分考虑了山区气候、地质和民族生活习惯,为当地人民提供了理想的居住环境。

这些吊脚楼不仅能防潮防潦、防火防兽,还能隔冷遮阳,是苗族人民居住的理想之所。

贵州传统民族建筑特色贵州是一个拥有丰富多样的民族文化的省份,这里有多个民族,每个民族都有自己独特的文化和传统民族建筑。

以下是对贵州传统民族建筑特色的简要描述。

苗族建筑:苗族是贵州的主要民族之一,他们的传统建筑被称为“苗寨”。

苗寨多位于山区,通常建在山顶或山腰上。

苗寨的建筑特点是木质结构,以修建在高坡顶端为主,一般分为上层、中层和下层。

上层是土司的居住区,中层是居民的居住区,下层是谷仓和畜栏。

苗族建筑的屋顶呈尖顶形状,富有特色的装饰有雕花窗、回廊和彩绘壁画等。

侗族建筑:侗族是贵州的另一个重要民族,他们的传统建筑是“侗寨”。

侗寨一般分为上寨和下寨两个部分,上寨是侗族村寨的重要组成部分,多位于山顶,作为村民日常生活和聚会的场所;而下寨是居民们的居住区,多位于山脚或山谷地带。

侗寨的建筑特点是“三瓦一檐”,指的是屋顶有三层瓦片,形成独特的风貌。

侗族建筑还有石板、木梁和竹筒等特色。

布依族建筑:布依族是贵州的少数民族之一,他们的传统建筑是“堡寨”。

布依族堡寨多建在山顶或陡峭的山坡上,用木材、竹木和石料等修建而成。

堡寨通常由城墙和多层建筑组成,城墙用石板或土坯砌筑,建筑则以木质结构为主。

布依族建筑的特点是坚固耐用,结构紧凑,能适应山地复杂地形的要求。

壮族建筑:壮族是贵州的又一个重要民族,他们的传统建筑是“木楼”。

木楼一般是由多层木结构组成,多有三层以上。

楼层之间通过木质楼梯相连,并设有过道和走廊。

木楼的屋面多为青瓦覆盖,屋檐上装饰着雕花和画像。

木楼的建筑风格独特,体现了壮族人民的建筑智慧和审美理念。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

仡佬族建筑仡佬族的建筑有什么特点

导语:我们都知道,仡佬族文化历史悠久,仡佬族是中国的少数民族之一,大部分的仡佬族人民都居住在贵州省。

其实我们对于仡佬族的文化或许不是特别

我们都知道,仡佬族文化历史悠久,仡佬族是中国的少数民族之一,大部分的仡佬族人民都居住在贵州省。

其实我们对于仡佬族的文化或许不是特别的了解,那么,小编将会带领大家一起来看看颇具仡佬族特色的建筑文化,让我们一起来领略仡佬族人民的风采吧!

居住环境:

清末及民国初年,仡佬族人口急剧减少,居住区域迅速缩小,仡佬族聚居地多呈点状分布在其他各民族生活区域之间。

仡佬人大多是本民族同住一村寨内。

寨大小不等,多着百余户,少者七八户。

全寨同为一姓者很少,大部分是一姓为主,杂有其它姓氏。

明清以来,随着社会的动荡、民族的迁徙与流动,村寨结构渐为地域关系所取代。

仡佬族一般依山傍水,高山无溪河处则凿有水井、水塘。

家居建筑:

根据文献记载,古代仡佬族的住房多为干栏式建筑,贵州北部地区的仡佬族至今仍保留着传统的住宅样式。

其他地区的仡佬族多住依山而建的土木房屋,一般是一列三间,中间为堂屋,供有神台,不住人,两边分别是一间卧室、一间厨房。

仡佬族多数住在山区,民谚说:“高山苗,水侗家,仡佬住在岩旮旯。

”仡佬族因地制宜,以石建房。

石头奠基。

石块砌石板盖顶。

卡内部却是木结构吊脚楼。

居住在平坝、安顺、普定、六枝一带的仡佬族,其住房附近的布依族和汉族“屯堡人”大同小异。

“屯堡人”喜欢修建石碉耧,这种易守难攻具有良好防御功能的建筑对当地仡佬族民居很有影

生活常识分享。