仡佬族民族建筑特点

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:2

贵州传统民族建筑特色贵州是中国少数民族的聚居地之一,这其中包括苗族、侗族、土家族、仡佬族等多个民族。

这些民族在长期的生存和发展中,形成了独特的文化和建筑形式,成为了贵州传统民族建筑的特色。

以下是对贵州传统民族建筑特色的一些介绍。

一、苗族建筑苗族建筑是贵州传统民族建筑中最具代表性的一种,风格独特、精美绝伦。

苗族建筑主要是以土木结构为主,常常选用花岗石、青石、板岩等坚硬材料做柱子和基础,屋面则选用茅草、竹子、木头等材料覆盖。

苗族房屋通常分为三层:一层是柴火房,主要用来存放柴火和粮食;二层是居住区,一般是家庭居住和储物的地方,这里通常设有起居室、卧室、过门厅等;三层又称为“鼓楼”,是苗族建筑中最独特的部分。

鼓楼是苗族人用来打鼓、舞蹈、举办仪式的场所,经常也被用来作为家庭活动的地方。

鼓楼的造型常常精美瑰丽,体现苗族优美的艺术风格。

侗族建筑以木结构为主,具有高度的艺术价值。

侗族房屋通常以四合院为主,四面有房屋环绕,中央是小院子。

侗族房屋的门和窗通常都是木雕或石雕,形式美观大方,雕刻内容通常表现吉祥如意的意象。

侗族房屋的房梁多采用冰山石来制作,横屋梁采用大桶木,形成了独特的木构房屋结构。

这种房屋结构在当地不仅具有很高的实用性,而且在抵御地震方面也具有很高的优势。

土家族建筑通常以青石石墙、石头地台为主,建筑在山地上十分适宜。

土家族房屋通常采用“三开间一进深”的屋式,不仅实用而且造型美观。

土家族建筑的主要特色是墙上或地台上的画境和题诗。

画境和题诗通常表现农村生产、生活、文化习俗等,寓意深厚、意蕴丰富。

土家族建筑的这种特色不仅是艺术表现,更是民族文化的表现。

仡佬族建筑是贵州传统民族建筑中最特殊的一种。

仡佬族居住地多在山区,他们的房屋多以竹木为材料,结构独特之处在于其屋顶是用竹帘挂置而成的,再加上细长的木条,形成了独特的造型。

仡佬族房屋并不像其他民族那样分有几层,而是有多个房间,通常在一个大房子里有几户人家居住。

总结:贵州传统民族建筑具有很多特色,这些特色无不体现出这些民族的文化和生活方式。

贵州传统民族建筑特色贵州是一个多民族聚居的省份,各民族拥有独特的文化传统和建筑风格。

贵州传统民族建筑特色深受当地气候、地形和文化传统的影响,融合了民族特色和自然环境,形成了独具魅力的建筑风格。

本文将重点介绍贵州传统民族建筑的特色和风格。

一、民族建筑的地域特色贵州地处亚热带,多山丘地貌,气候湿润,雨量充沛,因此贵州的传统民族建筑特色受地域环境的影响很大。

侗族、苗族、土家族等少数民族的建筑最具代表性。

侗族建筑主要分布在贵州省的南部地区,侗族建筑多采用木结构,以三檩两翼式建筑为主,又称“侗族风雨桥”。

这种建筑风格在结构上主要采用木石结构,大量使用硬木,如花椿、沙比欧、黄连木等,这样的建筑不仅具有抗震能力,而且保暖效果好。

侗族建筑还以加强屋檐为特色,屋檐上悬挂着青瓦,不仅美观,而且能够遮阴挡雨。

苗族建筑又称为“吊脚楼”,主要分布在贵州省西南部地区。

苗族建筑利用山地多层台地的地理特点,采用悬挑式建筑,屋子的下面多是空的,整栋楼像是悬于半山颠上,这种独特的建筑风格使得苗族建筑成为贵州地区的一道独特风景线。

土家族建筑也是贵州传统民族建筑的代表之一。

土家族的建筑特色是木石结构的建筑,多用石头垒砌山地,上面再盖木头结构,这种建筑不仅坚固耐用,而且能够在山地中扎根,更好的适应当地的地形和土壤。

二、传统建筑的材料与构造贵州传统民族建筑通常采用当地的天然材料,比如石头、木头、竹子、青瓦等。

这些天然材料不但具有良好的保温、隔热效果,而且在当地环境中具有很好的适应性。

侗族建筑中,建筑的地基常常用石头砌筑而成,以增加房子的稳固性。

屋顶上的瓦片多为青瓦,这种瓦片不仅具有很好的保温隔热效果,而且还能够在大雨天起到很好的防水作用。

在侗族建筑的建造中,木质材料是不可或缺的部分,侗族人通常采用当地的硬木,比如南方杉、杜纳木、糙皮杉等,这些木材不仅美观而且坚固耐用。

苗族建筑主要采用木质结构,木柱用石雕工艺包装,房屋的屋檐边角多为菱角或圆弧形,这种设计不仅美观而且能够避免砍角而导致的漏水问题。

贵州传统民族建筑特色

贵州位于中国西南部,是一个多民族的省份,拥有丰富的传统民族建筑。

这些建筑体

现了当地民族文化的独特特色和风格,是贵州民族建筑的重要组成部分。

贵州的传统民族建筑包括各个民族的传统村落、寺庙、庙宇、城楼等,这些建筑大多

数都是以木结构为主体,独具地方特色。

贵州的传统村落以侗族、苗族、仡佬族的村寨最为著名。

村寨一般由若干个木质建筑

组成,由于地理环境的限制,往往是从山脚向山顶逐渐延伸,形成了“倒梯式”的布局。

村寨中的建筑主要采用木结构,屋顶多为抬檐式,向外翘起,形状独特,屋脊上安装有独

特的尖顶,被当地人称为“牛头”。

侗寨的建筑风格独特,多以花木屋为主,采用高脚土屋,在山坡上分层布局,形成了

错落有致的景观。

苗寨的建筑则注重坡地的利用,将寨子分为多个层次,形成一种宛如蜂

巢的形态。

仡佬族的村寨也是依山傍水而建,以坡地利用灵活多样为特点。

除了传统村落,贵州还有许多寺庙、清真寺等建筑,代表了贵州佛教、道教、伊斯兰

教的传统民族建筑风格。

这些建筑多为多层建筑,屋顶上有独特的尖顶,立面装饰繁复,

彩画绘制精美。

贵州还有许多城楼和牌坊等建筑,代表了贵州的古代城市建筑风格。

这些建筑多为砖

木结构,有着精美的雕刻和彩画,体现了古代贵州城市的繁荣和独特的文化底蕴。

贵州的传统民族建筑体现了当地多民族文化的独特特色和风格。

这些建筑反映了贵州

人民智慧的结晶,也是贵州历史文化遗产的重要组成部分。

通过保护和传承这些传统建筑,可以更好地弘扬贵州的民族文化,推动旅游事业的发展。

论务川仡佬族民居文化内涵作者:罗进来源:《原生态民族文化学刊》2014年第02期摘要:在长期的生活实践中,务川仡佬族人探索和遵循自然规律,通常依树、依山、依地而修建民居,这些民居具有防水、防潮、采光、通风、保暖等诸多优点,历经漫长岁月的洗礼,形成了厚重的文化内涵,即推崇相宅风水,追求生态和谐;相信万物有灵,崇拜信仰多样;民居修建仪式,寄寓荣华富贵;装饰题材多样,象征意蕴丰富。

关键词:务川仡佬族;民居;文化内涵中图分类号:G122文献标识码:A文章编号:1674-621X(2014)02-0112-04从20世纪50年代西方发达国家经历了所谓的“3P危机”,①①即指“人口爆炸”(population)、“环境污染”(pollution)、“资源枯竭”(poverty)。

至80年代末“可持续发展”理论诞生,人类社会对大自然产生了全新的认识,改变了人类中心主义的旧观念,重新审识了人与自然和谐共处、人文精神和各民族文化的价值,这样,内涵丰富、风格独特的中国传统建筑文化的价值愈益彰显。

务川仡佬族民居作为中国传统建筑的重要组成部分,其所蕴含的文化价值同样不可小觑。

基于此,笔者不揣谫陋,以现有相关研究成果为基础,以弘扬传统民族文化为己任,通过对务川仡佬族民居史料的爬梳钩沉,探究其厚重的文化内涵,期冀能对提升务川仡佬族民俗旅游文化内涵,促进民族文化研究,在继承传统民居精华的基础上设计出地方特色鲜明、科学合理的现代民居有所启迪。

务川地处贵州高原东北部的山区,属中亚热带湿润季风气候,雨水多,湿度大。

在长期的生活实践中,务川仡佬族人探索和遵循自然规律,通常依树、依山、依地而修建民居,这些民居具有防水、防潮、采光、通风、保暖等众多优点,历经漫长岁月的洗礼,形成了厚重的文化内涵。

概而言之,务川仡佬族民居文化内涵主要体现在以下四个方面。

一、推崇相宅风水,追求生态和谐相宅风水学是一个复杂系统的理论体系,涉及到多门学科,它是我国古代占验居舍和葬地吉凶的方术,以阴阳、五行之说为代表。

仡佬族民族成分:仡佬族人和中国古代“僚”人(音老)有密切关系。

大约在2000年前,古代僚人就在贵州过着定居的农业生活,后来不断迁徙散布到其他地区。

自明代以来,许多史籍上都记载着:“仡佬,古称僚”。

居住分布:贵州省聚集了96.43%仡佬族人口,其余各省份都有分布,以杂居为主。

贵州聚居地主要为务川仡佬族苗族自治县和道真仡佬族苗族自治县;其余分布于贵阳、六盘水、遵义和铜仁、毕节、安顺、黔西南等4个地区,少数散居于云南和广西。

特征:古代仡佬族的住房多为干栏式建筑,贵州北部地区的仡佬族至今仍保留着传统的住宅样式。

仡佬族人的传统服饰很有特色,男女都穿筒裙,裙料由染色羊毛和麻编织而成。

历史延革:仡佬族历史悠久,商周至西汉时期的“百濮”,东汉至南北朝时代的“濮”、“僚”都与其先祖有渊源关系。

“仡僚”、“葛僚”、“僚”、“仡佬”是隋唐以后,各个时期对他们的称谓,中华人民共和国成立以后,正式定名为仡佬族。

仡佬族人与古代贵州一代的僚人有渊源关系。

“仡佬”一名最早见于南宋朱辅写的《溪蛮丛笑》。

自明代以来的许多史籍都说:“仡佬,古称僚”。

近一、二百年间,在一部分仡佬族中还保留着古代僚人的某些习俗,如妇女穿统裙和凿齿,以及以石板为棺的墓葬等,都说明仡佬族与古僚人有渊源关系。

典型人物:熊先煜,字继璜,仡佬族,三桥永锡人。

抗日战争爆发后,入黄埔军校洛阳分校第四期,继入陆军大学第五期。

军校毕业后,曾任参谋主任、处长、团长、49军275师参谋长等职。

中华人民共和国成立后,先后任中国人民解放军贵州军区司令部参议、重庆步校军事教员、重庆市文史馆馆员等职。

刘家华(1910-1985)出生于大磏镇大磏村上场口。

1934年加入中国工农红军,任红2军团的第4师第11团第2连的班长。

1935年11月,加入中四共产党。

1950年,西北军政委员会授予“人民功臣”称号。

1951年4月,调贵州遵义专区盐务局任局长。

1955年8月后,历任贵州省盐务局副局长、省商业医院院长等职。

仡佬族民居在最早的时候都是以干栏棚居住的,而且在仡佬族人们中,干栏棚也叫做野猪棚子,对此仡佬族民居特点到底是怎样的呢?下面一起来看看吧。

仡佬族民居特点仡佬族民居有哪些特点一、干栏干栏棚是仡佬族早期的建筑民居。

《魏书》载:僚人“依树积木,以居其上,名曰‘干栏’,干栏大小随其家口之数”。

以后,干栏从树上移到平地,在地面上打木桩,桩上再用巨木铺排,房顶为人字形支架结构,用茅草或树皮盖顶。

其原始依树积木的干栏棚,已不再用于民居,多为看守庄稼时的临时居所,因主要是防野猪,这种简易的干栏棚,也叫“野猪棚子”。

二、千根柱头落脚以树为柱或打桩为柱,四根柱子两高两矮,钉于横梁铺木板或竹片形成一面水的房顶,盖茅草或杉树皮,四周以圆竹或细木或苞谷秆加夹板作壁。

由于细木、圆竹、苞谷秆成百上千,像千根柱头落脚,这种民居,也可以在四根柱子上另构人字形屋顶,外观上看,与楼房相似。

三、三角形住宅三角形住宅一般后靠土坎或石墙,也可靠大树,在几根树上悬空也可。

这种住宅只需二柱一梁,两柱交叉成三角形,梁在两柱交叉的点上向后斜拖至后靠之地,因而,这种住宅又叫拖尾巴茅叉屋。

这种三角形住宅地上的主体建筑由三个三角形组成,梁、柱、地形成的两个三角形斜联一体,构成屋面和墙身,两柱形成的三角形为进出的门,也是通风采光的窗,这种住宅现已不用于住人,多用于堆放杂物或作简易厕所。

因堆放的杂物常常是用于农业生产的草木灰,这种三角形建筑,也被叫做“灰厂棚棚”。

四、拱形住宅便于迁居,是在三角形住宅基础上,利用弓的原理创造。

拱形住宅的主体建筑,底座为六根方形木料结构而成的长方形,形状似床,上部建筑只需四根韧性材料(如竹)加工成薄片,用两根制成内拱,支撑墙身和屋面建筑材料,用两根制成外拱,固定墙身和屋面建筑材料,墙身和屋面的建筑材料就地取材,以轻薄为标准,可以是棕叶、树叶,也可以用篾片编织的薄席。

单人拱形住宅高度低,面积小,不能满足家庭的需要,经逐步改进,形成两品拱形屋面和墙身,折叠拼装。

仡佬族的民族简介仡佬族的民族简介 1仡佬族的民族简介 1仡佬族,现有159328人,主要分布在广西壮族自治区北部山区,90%聚居于罗城仡佬族自治县。

“仡佬”一词在民族语言中,就是“母亲”的意思。

仡佬语属于汉藏语系壮语和侗语的侗水语支,与毛南语和侗语非常接近。

由于仡佬族与汉族、壮族等民族交往密切,仡佬族语言吸收了大量汉壮词语,大部分汉语流利,部分还会说壮语。

仡佬族主要从事农业,以水稻、玉米为主。

耕作技术、作物种类和生产工具基本上与附近的汉、壮族相同。

佬族山乡素有“煤乡”之称,采煤已成为生产和生活中的重要组成部分。

仡佬山乡是景色迷人的山水画廊,山如剑排,水似绸缎,素有“小桂林”之称。

仡佬族历史仡佬族人和中国古代“僚”人(音老)有密切关系。

大约在2000年前,古代僚人就在贵州过着定居的农业生活,后来不断迁徙散布到其他地区。

自明代以来,许多史籍上都记载着:“仡佬,古称僚”。

仡佬族人主要从事农业,以玉米为主,其次还产稻、麦、薯等。

早在清代,仡佬族人中就出现了一批专业的铁匠,铸犁、制作鸟枪,被人们称为“打铁仡佬”。

仡佬族人因为长期与汉族人杂居在一起,所以生活习俗等方面已和当地的汉族相似,但至今仍保存一些本民族特有的文化活动、节日庆典、饮食习惯。

因为仡佬族人数少又居住分散,所以他们之间有很大的不同,就连语言也有很大差别,往往分散居住在一个县内的族人也不能通话。

新中国成立前,仡佬族人过着贫困悲惨的生活。

解放后,仡佬族人享受到民族平等的权利,生产水准不断发展,生活水准不断提高。

仡佬族音乐仡佬族有5.3万多人,主要分布在贵州省的仁怀、遵义、安顺、镇宁、大方、金沙等县,少数在广西、云南两省的部分地区。

他们信奉多神教,普遍讲汉语,使用汉语。

音乐以歌唱为主,有山歌,儿歌,酒歌等。

著名的『地戏』是仡佬族人民所喜爱的表演形式。

『打花龙』是仡佬人喜爱的娱乐活动,乐曲描绘了这一欢乐热烈的场面。

仡佬族礼仪仡佬族礼仪是不成文的规矩,是仡佬族千百年来在人际交往中自然而然建立起来的行为准则。

少数民族的风俗习惯节日房屋特点和服饰少数民族的风俗习惯和节日维吾尔族:男子多穿长袍,称袷袢;男女老少都爱戴四楞小花帽,称朵帕; 节日:肉孜节、古尔邦节、那吾鲁孜节壮族:崇拜祖先,信仰多神,有嚼槟榔和用槟榔招待客人的传统习惯;节日:中元节、牛魂节、三月歌、吃立土家族:崇拜土王,哭嫁节日:赶年,四月八、六月六、大端午、七月十五等黎族:妇女耳环多且重,熟称儋耳,男子以红或黑布缠头,称吊襜节日:三月三、春节、清明节、端午节、中秋节苗族:自由对歌,恋爱节日:芦笙节、苗节、春节、四月八、吃新年、龙船节、清明节等藏族:信仰藏传佛教,以糌粑为主食,献哈达节日:藏历年、雪顿节、望果节、沐浴节、萨葛达瓦节等彝族:男子头顶留一小块头发,称天菩萨节日:火把白族:信仰佛教,以白色为贵节日:年节、三月街、绕三灵、火把节、鱼谭会等纳西族:披羊披肩节日:三朵节、春节、清明、端午、中秋、火把节等傣族:孔雀舞节日:泼水节、关门节、开门节撒拉族撒拉族主要有古尔邦节和开斋节圣纪节。

乌孜别克族乌孜别克族主要有开斋节、古尔邦节,诺鲁孜节。

毛南族春节放鸟飞、端午找草药。

毛南族也过端午节,还有南瓜节、重阳节。

佤族佤族和汉族一样过春节。

还有插种节、新米节畲族畲族主要过三月三和畲族畲族春节。

保安族民族传统节日也都是伊斯兰教的重大节日,如开斋节、古尔邦节、圣纪节等。

羌族羌族最重要的传统节日是羌历新年,羌语称“日羌节”,时间是农历十月初一。

另一年节日是“祭山大典”,又称祭山会、山神会等少数民族的房屋特点1.蒙古族:住蒙古包即毡包~“包”满语“家”“屋”的意思。

2.回族:与汉族基本相同~砖木结构瓦房。

较有特点的是门前或客房中可见阿拉伯文书写的条幅、中堂等,但不挂人像,。

3.藏族:碉房为主要住房样式之一~平顶狭窗土石结构房屋~一般为一层。

另有牧区的帐篷也为住房样式之一。

4.维吾尔族:多为土结构方形平房、矮小、四壁无窗、向北开门~屋顶平坦并开有天窗~多有庭院栽花木果树。

贵州传统民族建筑特色贵州是中国西南地区的一个多民族聚居的省份,境内有多个少数民族,其中布依、苗、侗等民族是比较有代表性的,他们在长期的历史发展过程中,形成了独特的传统民族建筑文化。

贵州传统民族建筑特色鲜明,具有独特的民族特点和地域特色,展现着不同民族的风情和文化,吸引着世人的目光。

一、贵州传统民族建筑的特点1. 山地民族建筑风格贵州地处西南山地地区,多山的地理环境影响了当地民族的建筑风格。

在山地民族的建筑中,人们一般选址高地或者山脊上作为建房地,采用悬挑建筑形式,木结构建筑为主。

这种建筑形式不仅能够有效利用土地资源,还可以有效避免泥石流等自然灾害的侵袭。

2. 原生态材料的广泛应用贵州传统民族建筑多采用当地原生态材料,如竹子、木头、石块、泥土等,这些材料不仅取材方便,而且在一定程度上节约了建筑成本,同时还能够营造出贴近自然的原生态建筑效果。

3. 彩绘装饰艺术贵州传统民族建筑在外观装饰上非常讲究,多采用彩绘和雕刻工艺,将当地的山水风景、动植物以及民族传统文化等各种元素融入形成了独具特色的彩绘装饰艺术。

4. 象征寓意的建筑构造在建筑构造上,贵州传统民族建筑经常运用丰富的象征寓意,例如在屋顶、门窗、柱梁等部位常常雕刻或彩绘有寓意的图案,用以表达人们对美好生活、吉祥祝福等的希冀。

二、贵州传统民族建筑的代表性建筑1. 西江千户苗寨西江千户苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西南部的雷公山麓,是中国最大的苗族聚居地之一,也是贵州省内苗族建筑的代表性景观之一。

苗寨是苗族同胞们世世代代的家园,也是苗族文化的代表性建筑群。

苗族房屋建筑,以木结构为主,以竹子为墙,用粪土为外墙装饰。

寨子内外的修建、栽植、布局等都体现了苗族对自然的依恋和智慧。

2. 侗寨风雨桥侗族风雨桥是侗族民间建筑的代表作之一,主要分布在贵州省黔东南苗族侗族自治州。

风雨桥是侗族文化的象征,始建于元末明初,以石木结构为主,全长40多米,因大部分在小溪,桥下有一条小溪终年不枯,所以称风雨桥。

一、族源商周时期,我国南方有一种被称为“濮”的古族群,因其分布辽阔,人口众多,而有“百濮”之称。

伊尹的“四方令”里即已提及:“正南:甄、邓、桂国、损子、百濮、九菌。

”武王发纣推翻商王朝统治后,于成周大会诸侯及“四夷”,西南地区的濮人曾以特产丹砂前往朝贺。

《逸周书.王会》载,“卜人以丹砂”,孑L晁注:“卜人,西南之蛮也”,“卜即濮也”。

另一种使用有肩石斧、有段石磙的古族群为“越”,他们散布在东南沿海及今广西一带,人们泛称为“百越”。

春秋战国时,广西境内的部分越人,溯水北上西进,移入西南地区,与濮人杂错而居,人口渐繁,以致《华阳国志·南中志》误认为,“南中在昔盖夷越之地”。

杂居于西南地区的濮人、越人生活习俗互相影响渗透的部分,逐渐发展为一个新的族群——“僚”(“僚”原写作“獠”,作为族称当读作“佬”)。

战国时期即有“僚”人出现。

《华阳国志.蜀志》载,保子“帝攻青衣,雄张僚焚”。

汉代的僚人已是夜郎国的主体居民。

唐初,僚人中的一部分发展为单一民族——“仡佬”。

《六祖坛经·行由品》载慧能法师语:“汝是岭南人,又是葛僚,若为堪作佛。

”《元和郡县志》卷三十载,洛浦县“甚险固,仡僚反乱,居人皆保其土”。

宋《溪蛮丛笑》始写作“仡佬”。

南朝《水经注.温水》载,“遂雄夷濮”的夜郎承袭者于汉武帝时被杀,引起“夷僚成怨”,明确僚人是由濮人演变而成。

彝族先民与仡佬族的先民接触较早,确知濮人是仡佬族的先民,《平远州志·艺文志》载,彝族民问“依仿先朝IH~II:满三年一普夥。

普谓称仡佬,夥谓祭献”。

“普”即濮人。

彝语为谓语后置,普夥意为祭仡佬族的先祖濮人。

至今彝语仍呼仡佬为濮,呼仡佬族的发祥地北盘江为“濮吐诸衣”,意为仡佬族开凿的河流。

元《异域志.僚人》谓,“僚……有打牙者,为打牙葛僚”。

(明嘉靖)《贵州通志》谓,古称僚,一日倬佬”,确指仡佬族系从僚人中分化出来的。

濮人和僚人相继是仡佬族先民。

贵州各族共认仡佬族是贵州最古老的民族。

你一定知道56个民族,但你知道他们最具特色的建筑特色是什么吗中国56个民族分别是汉族、满族、回族、藏族、苗族、彝族、壮族、侗族、瑶族、白族、傣族、黎族、佤族、畲族、水族、土族、蒙古族、布依族、土家族、哈尼族、傈僳族、高山族、拉祜族、东乡族、纳西族、景颇族、哈萨克族、维吾尔族、达斡尔族、柯尔克孜族。

羌族、怒族、京族、德昂族、保安族、裕固族、仫佬族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、普米族、朝鲜族、赫哲族、门巴族、珞巴族、独龙族、基诺族、塔吉克族、俄罗斯族、鄂温克族、塔塔尔族、鄂伦春族、乌孜别克族。

汉族:汉族传统居房建筑的民族形式为斗拱挑檐的木结构,俗称“大屋顶”。

这种民族形式的住房建筑,最早萌芽于半坡遗址草泥木柱网结构和河姆渡遗址干栏式榫卯结构的房屋。

满族:满族早期多依山傍水而居,以方便和适应他们的生产生活习惯。

满族农村房屋正房一般为三间或五间,坐北朝南便于采光,均在东端南边开门,形如口袋,俗称“口袋房”,便于聚暖。

东西各有厢房,配以门房,这便构成通常所说的四合院。

房屋多为起脊砖瓦房,俗称“海青房”。

回族:回族的房子讲究工艺和装潢,颇具民族特色;如宁夏同心县的有些回民盖小高楼式的房子,门窗全是拱形,大门楼采用绿色的大圆顶式,显得肃穆典雅,格外别致。

藏族:藏式传统建筑美丽、神秘,给人以古朴、粗犷、神奇的美感。

它那十分独特和优美的建筑形式与风格,与雪域高原壮丽的自然景观浑然一体,有时候,某个地域的建筑之所以呈现出这样的风貌也是一种历史的必然西藏建筑给人一个很深的第一印象就是它的窗。

窗是建筑立面的主要组成部分,而西藏传统建筑窗的排列十分有意思。

窗的大小不一,非常随意,而窗在墙面的位置,又高高低低,窗的排列不在一个水平线上,看似随意,反而有一种不规划美。

苗族:苗族建筑是就地取材的典范。

石材运用极为普遍,村中的道路是石板台阶,坪场是石块铺就,房屋是石头筑基、石块垒墙、石片做瓦,似乎他们自从盘古开天地,就同石头生活在一起……这些厚薄不等、切面整齐的建筑,构成美丽苗寨别样的风景。

贵州传统民族建筑特色贵州位于中国西南部,是一个拥有丰富多彩民族建筑文化的地方。

贵州传统民族建筑在历史长河中形成独特的风格和特色,受到了自然环境、民族风俗以及地域特点的影响,形成了具有浓厚地方特色的建筑风貌。

以下将介绍贵州传统民族建筑的特色和风貌。

一、建筑材料贵州传统民族建筑以石头和木材为主要建筑材料。

由于贵州地处喀斯特地貌,石头资源非常丰富,因此大多数传统建筑都是用石材搭建而成。

石头建筑既坚固耐用,同时也给人一种朴实和古朴的感觉。

而在一些山区,人们使用原木搭建房屋,这些木屋也具有特殊的浓厚风土人情和生活气息。

二、建筑结构贵州传统民族建筑的结构多为木质搭建,采用斗拱和榫卯结构。

斗拱是贵州传统建筑的一大特色,它是把木条制成的曲线形构造物,用来支撑房屋的屋顶和地面,使建筑物在地震灾害时更加稳固。

而榫卯结构是指在构建建筑时不使用钉子和铁件,而是利用榫头和槽口来连接木件,这种结构使建筑更加牢固,也给人一种朴素和优雅的美感。

三、建筑风格贵州传统民族建筑在建筑风格上也具有明显的特色。

不同民族地区的建筑有不同的特色,如侗族的吊脚楼,苗族的板楼等等,各有其独特的民族文化和建筑特色。

侗族吊脚楼将房屋搭建在水面上方,以避免受水淹的影响,而苗族的板楼则以坡屋顶和木楼板为主要特点。

这些不同的建筑风格都展现了各民族特有的文化底蕴和时代气息。

四、装饰艺术贵州传统民族建筑在外观装饰上注重线条和色彩,采用各种吉祥图案和装饰元素,如龙凤、花鸟、云纹等,这些图案既能增添建筑物的美感,也传达了当地人民的信仰和愿望。

民族建筑的门窗、庭院等处都布满了各种木雕和石雕,这些工艺品都是民族文化的精髓所在,也是民族传承的重要标志。

五、环境生态贵州传统民族建筑除了在建筑形式上具有特色之外,还注重与自然环境的和谐和相互融合。

如侗族吊脚楼就建在水乡之上,利用水资源和当地气候,使居民生活更加便利和舒适。

稻田、竹林、丛林等自然景观与民族建筑融为一体,共同构成了美丽的乡村风景线。

仡佬族的风俗和特征作文450

仡佬族的风俗与特征。

服饰,炫酷多彩。

一说起仡佬族的服饰,那就是一个字——炫!五彩斑斓的颜色,加上精美的绣花,真的是让人眼前一亮。

特别是节庆时候,仡佬族

妇女穿上那些花里胡哨的衣服,头戴闪闪发光的银饰,简直就像山

里的花儿一样,美得让人移不开眼。

节庆,热闹得不行。

说到仡佬族的节庆,那真的是热闹得不行!大家聚在一起,唱

歌跳舞,好像整个村子都沸腾了。

特别是那种欢快的氛围,真的是

感染力十足。

你看了,也会情不自禁地想加入其中,跟他们一起狂欢。

建筑,古色古香。

仡佬族的建筑也是一大看点。

他们用木头和石头搭起来的房子,

看起来就是那种古色古香的感觉。

而且,这些房子跟周围的环境简直就是融为一体的,让人觉得特别和谐。

这种建筑风格,真的是既实用又美观。

信仰,虔诚至极。

说到仡佬族的信仰,那可是他们生活的一部分。

他们相信万物有灵,对每一个神灵都充满了敬畏和虔诚。

在重要的宗教仪式上,他们会诚心诚意地祈祷,希望神灵能够保佑他们平平安安、顺顺利利。

这种信仰,真的是深入人心。

总之,仡佬族的风俗和特征就是这么多姿多彩、独具魅力。

无论是他们的服饰、节庆、建筑还是信仰,都让人忍不住想要深入了解这个民族。

在这个现代化的社会里,仡佬族依然保持着自己独特的文化传统,真的是一件很了不起的事情。

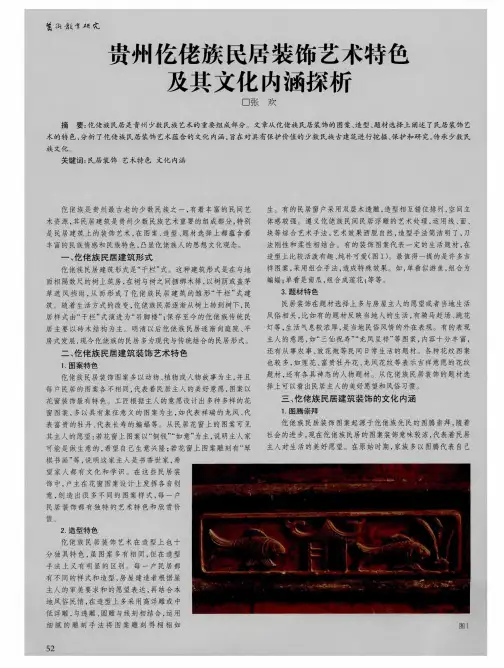

仡佬族民族建筑特点

简介:仡(ge)佬(lao)族,中国少数民族之一。

现有437997人。

贵州省务川仡佬族苗族自治县是仡佬族的发祥地。

现在的仡佬族主要分布在贵州省务川仡佬族苗族自治县和道真仡佬族苗族自治县。

其余居住在贵阳市、六盘水市、遵义市和铜仁、毕节、安顺、黔西南等4个地区,少数散居于云南和广西。

居住在贵州省的占民族总人口97%以上。

仡佬族历史悠久,商周至西汉时期的“百濮”,东汉至南北朝时代的“濮”、“僚”都与其先祖有渊源关系。

“仡僚”、“葛僚”、“僚”、“仡佬”是隋唐以后,各个时期对他们的称谓,新中国成立以后,正式定名为仡佬族。

居住环境:

清末及民国初年,仡佬族人口急剧减少,居住区域迅速缩小,仡佬族聚居地多呈点状分布在其他各民族生活区域之间。

仡佬人大多是本民族同住一村寨内。

寨大小不等,多着百余户,少者七八户。

全寨同为一姓者很少,大部分是一姓为主,杂有其它姓氏。

明清以来,随着社会的动荡、民族的迁徙与流动,村寨结构渐为地域关系所取代。

仡佬族一般依山傍水,高山无溪河处则凿有水井、水塘。

家居建筑:

根据文献记载,古代仡佬族的住房多为干栏式建筑,贵州北部地区的仡佬族至今仍保留着传统的住宅样式。

其他地区的仡佬族多住依山而建的土木房屋,一般是一列三间,中间为堂屋,供有神台,不住人,两边分别是一间卧室、一间厨房。

仡佬族多数住在山区,民谚说:“高山苗,水侗家,仡佬住在岩旮旯。

”仡佬族因地制宜,以石建房。

石头奠基。

石块砌石板盖顶。

卡内部却是木结构吊脚楼。

居住在平坝、安顺、普定、六枝一带的仡佬族,其住房附近的布依族和汉族“屯堡人”大同小异。

“屯堡人”喜欢修建石碉耧,这种易守难攻具有良好防御功能的建筑对当地仡佬族民居很有影响。

黔西、大方、毕节织金等地的仡佬族,房屋为木结构,但不是吊脚楼,过去多以茅草盖顶,砂土夯墙,这与经济条件和高寒山区保暖防雹的髹要有关,茅草房屋鱼得特别厚实。

屋脊和屋檐相当讲究,檐下收篡处精心编织造型。

这一带。

木材较少,通常只有朋间两端木构架,次间两极为土墙。

在遵义、仁怀、道真、务川一带的讫佬族,自然条件稍好。

房屋后竹木葱芳,屋尚覆盖小表瓦,四壁竖装木板壁。

若是土坯墙、夯土墙或者簇条墙、篱笆墙,贝刷白灰,清爽明决。

居住在石盯、思南、布巩、施秉一带的讫佬族酷爱修建干阑式翘角楼,很有特点。

石盯花桥一带农村,栋栋小楼飞橡翘角,竹木掩映,秀丽迷人。

这些讫佬民居的体量都不太大,但出檐很深,檐下空间成为开放式仓库,秋

收时节,家家户户,檐下挫漪金灿灿的包谷,红艳艳的辣椒,冫派丰收景象。

以此展示劳动成果,可能是该民族民居要追求的目标之一吧。

民居平面呈曲尺形,正屋是四榀三间,明间有凵吞口。

正屋一侧力鹇厢房,飞檐翘角小巧玲珑。

厢房都是两屋,而且多为吊脚。

底屋关牲畜,堆柴草,放农具。

楼上环以直棂栏于,擒下晒衣物檐翘角不仅美观而且对增加室内采光和室外使

用空间有重要作用。

泫种翘角楼的封檐板刷上石灰,分外哮月。

逢年过节,门窗、立柱遍贴对联,气氛更为热烈。

建筑变化

清代以来,由于受汉文化影响,仡佬族的住房一般改为平房。

正房往往是三间并列,中为堂屋,左右二间各隔为前、后两进,前进用作灶房、火塘,后进为卧室。

房屋墙壁多用土板筑成,屋顶盖以茅草。

务川仡佬族住房大多建在溪沟和河崖边,也有在离山园林倚地形而建的。

仡佬族一般聚族而居,有的村寨人口密集,可达50户乃至100余户。

住房构造形式及建筑材料,则视其经济条件、人口多少,地理环境而有所不同。

住房修建格式,一般分用三间。

中间为堂屋,不住人国,是供奉祖先、神灵和接待客人的地方;其余两间作卧室和厨房。

中间堂屋比两边卧房和厨房要凹进,形成一个厅口,正中为大门,两扇大门内开,另装有

两扇半截签子门(又叫栅栏门)外开。

白天开大门时,将半截签子门关上,防止鸡、狗等牲畜进入堂屋。

“仡佬”汉语意思为竹子,这个以竹为名的民族同样拥有竹子的品质。

在漫长的历史动荡中,这个民族并没有泯灭在漫漫的时间洪流中。

他们随遇而安,像竹子一样顽强的扎根在每一寸隙缝中。

他们的建筑简洁方正,没有多余的繁复,方正实用,每个细节都有着浓郁的生活气息。

这个民俗建筑极具特色的民族,让我们默默的向他们致以祝福。

愿君繁荣,愿君,繁衍不息!。