部编版《礼记》二则-部编版礼记二则教案共53页

- 格式:ppt

- 大小:4.84 MB

- 文档页数:53

部编版初中八年级语文下册《礼记》二则教案及原文《礼记》二则课文原文虽有嘉肴虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?大道之行也大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

《礼记》二则语文教案第1课时虽有嘉肴1.理解重点文言词语,朗读并背诵课文。

2.学习类比说理的方法。

3.明白教与学互相促进的道理,认识到实践的重要性。

一、导入新课“四书五经”是国学之瑰宝,是智慧之源泉。

“四书五经”分别是哪几部典籍?“四书”——《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”——《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知义”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。

今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。

二、教学新课目标导学一:掌握背景,疏通课文文意1.背景介绍。

本文节选自《礼记正义》。

《礼记》是儒家经典著作之一,战国至秦汉间儒家论著的汇编。

2.分类积累,疏通文意。

(1)正读音嘉肴(jiāyáo)自强(qiǎng)兑命(yuè)学学半(xiào)(2)解释下列加点词语的意思①虽有嘉肴(即使)②弗食(不)③不知其旨也(味美)④然后能自强也(自我勉励)⑤虽有至道(的道理)⑥教学相长(增长,促进)⑦是故学然后知不足(因此)⑧教然后知困(困惑)⑨然后能自反也(自我反思)(3)古今异义词①虽有嘉肴(古义:即使。

22.《礼记》二则-教案教学目标知识与能力1.了解《礼记》的相关知识,积累重点文言实词,能借助文下的注释和工具书理解基本内容,熟读并背诵课文。

2.学习类比说理的方法,明白教与学互相促进的道理,领悟古人所追求的理想社会的实质。

3.理论联系实际,用正确的学习方法指导完善自我人生。

过程与方法1.反复诵读,积累常用文言实词、虚词。

2.理解大同社会的特征,抓住“天下为公”这个关键词,理清文章层次。

情感态度与价值观培养高尚的道德情操,树立远大的理想。

教学重点学习类比说理的方法,明白教与学互相促进的道理。

教学难点领悟古人所追求的理想社会的实质。

课时安排2课时教学过程第一课时《虽有嘉肴》一、本课目标1.了解本课作者及其代表作品。

2.积累掌握一些文言词汇,疏通文意。

3.理解并体会本文论述的道理。

二、新课导入半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知义”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。

今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。

三、预习检查1.了解《礼记》《礼记》,又名《小戴礼记》,儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。

相传为西汉戴圣编撰。

汉代把孔子定的典籍称为“经”,他的弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。

《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。

有的用短小生动的故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写。

书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

2.了解《学记》《虽有嘉肴》节选自《学记》。

《学记》是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

据郭沫若考证,《学记》作者为孟子的弟子乐正克。

《学记》文字言简意赅,喻辞生动,对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法以至师生关系、教师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。

22《礼记》二则教案(一)教学目标:1.正确、流利地朗读课文,做到熟读成诵。

2.准确地翻译课文,掌握相关文言知识。

3.理解文中所蕴含的道理。

教学重点:准确地翻译课文,掌握相关文言知识,理解文中所蕴含的道理。

教学难点:了解类比说理的方法,明白教与学相互促进的道理。

教学课时:两课时第一课时教学过程:一、谈话交流,导入新课“四书”“五经”是国学之瑰宝,是智慧之源泉。

“四书五经”分别是哪几部典籍?(学生回答:“四书”—《大学》《中庸》《论语》《孟子》,"五经”—《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》)。

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响“玉不琢,不成器;人不学,不知义”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢,“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。

今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。

(板书课题:虽有嘉肴)二、明确学习目标1.正确、流利地朗读课文,做到熟读成诵。

2.准确翻译全文,积累重要文言知识。

3.了解类比说理的方法,明白“教学相长”的道理。

三、检查预习,夯实基础1.走近《礼记》。

《礼记》,又叫______,是中国古代一部重要的______书籍,儒家经典之一。

是______年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。

与______、______合称“三礼”。

内容主要是记载和论述先秦的______、礼仪,______,记录__________________,记述修身做人的准则。

2.了解作者。

《礼记》相传为西汉戴圣编纂,戴圣,生卒年不详,字次君,梁国雎阳(今河南商丘)人西汉时期官员、经学家,汉代今文经学的开创者。

四、朗读课文,整体感知1.教师范读课文,正音。

要求:学生认真听清老师的断句、节奏,标记生字。

嘉.肴(jiā) 弗.食(fú) 不知其旨.(zhǐ) 教学相长.(zhǎnɡ)兑.命(yuè) 学.学半(xiào)2.学生自由朗读课文。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》课文原文、知识点及教案课文原文《礼记二则》是古代文化经典之一,讲述了礼仪和人生哲理。

以下为课文原文:《礼记二则》虞世南所谓非礼,即以道德为己任,倡导仁爱,推崇正义,摒弃邪恶,扬善抑恶,培养自己和他人的情感,以方达人格的完善。

尤其要懂得社交方面的礼仪,这是坚定人格,提高人格境界的必备条件。

所谓小义,是个人在家庭中应该遵循的守则。

比如孝敬父母,敬奉兄长,尊重长辈,关心亲戚,帮助贫困的人等等。

这些看似微不足道的行为,却能够建立和谐的亲情关系,凝聚家庭的力量,有利于家庭的发展和个人心理健康。

知识点礼仪礼仪是人类文化的重要组成部分,是一种守礼尚义的行为准则。

它是人们在交往中遵循的社会约定和规范,既有实用价值,又有精神内涵。

礼仪具有表达情感、发扬人格、增强信誉的作用,提高社会和个人的文明程度。

道德道德是社会行为的规范与准则,是人们在生活和工作中所遵循的一种道德原则。

它涉及到个人、家庭、社会等方面,是人们在行为上表现出的品质和价值观。

亲情亲情是指亲戚间或有生命的个体间相互关联、联系和照顾的心理状态。

它是人类社会重要的情感基础,不仅在个人生命过程中扮演着重要的角色,也关系到一个家庭的和谐与稳定。

人格人格是指一个人的道德品质、性格特点、思想情感等综合素质的表现。

它是人类社会中最重要的一个方面,是人类成长和发展的重要组成部分。

一、教学目标1.通过学习《礼记二则》,使学生了解礼仪和人生哲理的重要性。

2.培养学生的道德意识和社交能力。

3.促进学生对亲情和人格的理解和认知。

二、教学重难点1.教学重点:让学生理解礼仪和道德的重要性,了解亲情和人格的概念。

2.教学难点:帮助学生将课文中的理念应用到现实生活中,培养社交能力和人格素质。

三、教学过程1.导入通过展示相关图片或视频,引导学生思考“礼仪”和“道德”在生活中的重要性。

2. 阅读让学生认真阅读《礼记二则》的原文,并辅助理解文章的核心概念。

22《礼记》二则-人教部编版八年级语文下册教案一. 教材分析《礼记》是中国古代的一部典章制度书籍,也是儒家经典之一。

本节课选取了《礼记》中的两则故事,分别是《檀弓》和《学记》。

这两则故事内容丰富,寓意深刻,旨在引导学生了解古代礼仪制度,感受儒家文化的魅力。

二. 学情分析八年级的学生已经有一定的文言文阅读基础,但对于《礼记》这部书籍可能较为陌生。

因此,在教学过程中,教师需要帮助学生建立起对《礼记》的整体认识,引导学生深入理解文章内容,体会儒家文化的精神内涵。

三. 教学目标1.了解《礼记》的背景及作者;2.能够正确、流畅地朗读文言文;3.理解文章内容,体会儒家文化的精神内涵;4.提高文言文阅读能力,培养良好的文学素养。

四. 教学重难点1.重点:掌握文言文中的重点词语和句式;2.难点:理解文章的深层含义,体会儒家文化的精神内涵。

五. 教学方法1.讲授法:教师讲解课文,引导学生理解文章内容;2.讨论法:分组讨论,让学生发表自己对文章的理解和感悟;3.案例分析法:分析文章中的具体事例,让学生深入理解儒家文化;4.启发式教学:设置问题,引导学生思考,培养学生的独立思考能力。

六. 教学准备1.教师准备课文讲解课件;2.准备与课文相关的背景资料;3.准备讨论话题,引导学生深入思考;4.准备课后作业,巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍《礼记》的背景及作者,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师播放课文朗读音频,学生跟读;然后教师逐句讲解课文,让学生理解文言文的语言特点和句式结构。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,针对课文内容提出问题,共同解答。

教师巡回指导,参与讨论,引导学生深入理解文章。

4.巩固(10分钟)教师选取课文中的重点词语和句式,进行巩固练习。

学生上台演示,教师点评。

5.拓展(10分钟)教师引导学生联系实际,谈谈对儒家文化的认识和感悟。

学生发表观点,教师总结。

6.小结(5分钟)教师对本节课的内容进行简要回顾,强调重点知识点。

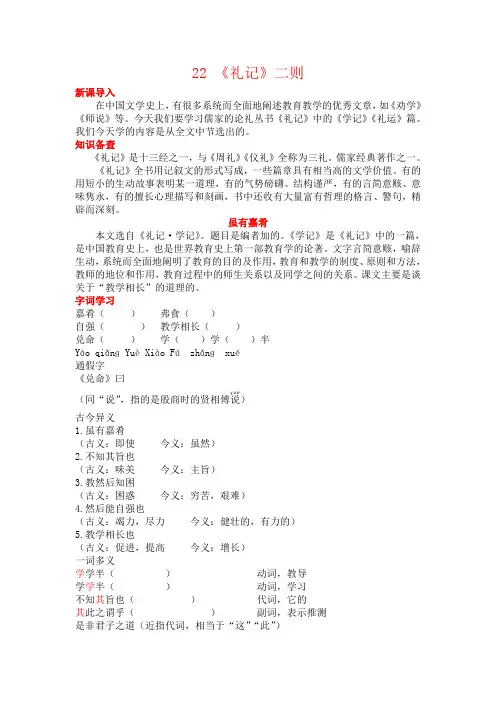

22 《礼记》二则新课导入在中国文学史上,有很多系统而全面地阐述教育教学的优秀文章,如《劝学》《师说》等。

今天我们要学习儒家的论礼丛书《礼记》中的《学记》《礼运》篇。

我们今天学的内容是从全文中节选出的。

知识备查《礼记》是十三经之一,与《周礼》《仪礼》全称为三礼。

儒家经典著作之一。

《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。

有的用短小的生动故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

虽有嘉肴本文选自《礼记·学记》。

题目是编者加的。

《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。

文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。

课文主要是谈关于“教学相长”的道理的。

字词学习嘉肴()弗食()自强()教学相长()兑命()学()学()半Yáo qiǎnɡYuèXiào Fú zhǎnɡxué通假字《兑命》曰(同“说”,指的是殷商时的贤相傅说y u e)古今异义1.虽有嘉肴(古义:即使今义:虽然)2.不知其旨也(古义:味美今义:主旨)3.教然后知困(古义:困惑今义:穷苦,艰难)4.然后能自强也(古义:竭力,尽力今义:健壮的,有力的)5.教学相长也(古义:促进,提高今义:增长)一词多义学学半()学学半()不知其旨也()其此之谓乎()动词,教导动词,学习代词,它的副词,表示推测是非君子之道(近指代词,相当于“这”“此”)是故学然后知不足(“是故”“是以”连用,相当于所以、因此等)惟读书是务(助词,用在句中,起到强调宾语的作用,不必译出)文言句式倒装句:其此之谓乎。

(“之谓”是文言文中一种比较固定的用法,是将宾语提前的倒装句,译为“说的是”。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》教案教材:部编版八年级下册语文课本第22课《礼记二则》教时:1课时教材分析:本课是一篇散文课文,作者通过介绍两个古代的故事,阐述了人们在社会活动中应该注意的礼仪规范。

通过学习本课,学生能够了解古代的礼仪规范,并从中汲取敬重他人、尊重自己的道德启示。

教学目标:知识与能力:1. 理解散文的基本特点。

2. 理解文中内容细节,把握文章主旨。

3. 掌握古代礼仪规范的基本内容。

过程与方法:1. 通过课前导入的方式激发学生对礼仪的思考,引发学生思考礼仪规范的重要性。

2. 学生合作阅读课文,鼓励他们个别或小组提出问题,直观感受故事情节。

3. 共同分析课文,明确文中的主要内容和结构。

4. 引导学生学习体会课文中的道德启示。

5. 小组合作,设计问答和讨论活动,培养学生的合作与交流能力。

情感态度价值观:通过学习本课,使学生了解古代礼仪规范,并培养学生尊重他人、尊重自己的良好道德品质。

教学重点:1. 掌握课文的主要内容和结构。

2. 理解并体会课文中的道德启示。

教学难点:1. 理解古代的礼仪规范。

2. 把握课文的主旨与核心思想。

教学准备:1. 教师:课件、教案。

2. 学生:语文课本。

教学过程:Step 1 导入(7分钟)1. 教师出示一张国际礼仪大全的图片,激发学生对礼仪的思考,问学生:你们对礼仪有什么了解?礼仪对于我们的生活有什么作用?2. 学生陆续发言,教师引导学生进一步思考礼仪规范在人际交往中的重要性。

Step 2 导读(5分钟)1. 提问:在中国古代社会中,礼仪规范有着怎样的地位和作用?为什么古代社会非常重视礼仪?2. 学生回答并讨论,教师引导学生理解古代礼仪规范的背景。

Step 3 阅读(15分钟)1. 学生个别或小组合作阅读课文,了解文中内容细节,把握文章主旨。

2. 学生提问,教师解答疑惑。

Step 4 分析(10分钟)1. 教师引导学生分析课文结构,明确主要内容。

2. 学生回答:文章主要讲了哪两个故事?两个故事的主题是什么?Step 5 讨论(10分钟)1. 学生小组合作,讨论课文中的道德启示。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》教案3篇语文八年级下册知识点部编版篇一第一部分二种语言类型:口语、书面语。

二种论证方式:立论、驳论。

二种说明语言:平实、生动。

二种说明文类型:事理说明文、事物说明文。

二种环境描写:自然环境描写--烘托人物心情,渲染气氛。

社会环境描写--交代时代背景。

二种论据形式:事实论据、道理论据。

第二部分三种感彩:褒义、贬义、中性。

小说三要素:人物(根据能否表现小说主题思想确定主要人物)情节(开端/发展/结局)环境(自然环境/社会环境。

)议论文三要素:论点、论据、论证。

议论文结构三部分:提出问题(引论)、分析问题(本论)、解决问题(结论)。

三种说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

语言运用三原则:简明、连贯、得体。

第三部分四种文学体裁:小说、诗歌、戏剧、散文。

四种论证方法:举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证。

句子的四种用途:陈述句、疑问句、祈使句、感叹句。

小说情节四部分:开端、发展、结局。

记叙的四种顺序:顺叙、倒叙、插叙、补叙。

引号的四种用法:①表引用②表讽刺或否定③表特定称谓④表强调或着重指出第四部分五种表达方式:记叙、描写、说明、抒情、议论。

破折号的五种用法:①表注释②表插说③表声音中断、延续④表话题转换⑤表意思递进第五部分六种说明方法:举例子、打比方、作比较、列数字、分类别、下定义。

六种逻辑顺序:①总←→分②现象←→本质③原因←→结果④慨括←→具体⑤部分←→整体⑥主要←→次要记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。

六种人物的描写方法:肖像描写、语言描写、行动描写、心理描写、细节描写、神态描写。

六种病句类型:①成分残缺②搭配不当③关联词语使用不恰当④前后矛盾⑤语序不当⑥误用滥用虚词(介词)省略号的六种用法:①表内容省略②表语言断续③表因抢白话未说完④表心情矛盾⑤表思维跳跃⑥表思索正在进行六种常用写作手法:象征、对比、衬托(铺垫)、照应(呼应)、直接(间接)描写、扬抑。

22.《礼记》二则【教学目标】1.了解《礼记》相关知识,理解重点文言词语。

2.体会两篇短文的句式特点,了解类比说理的方法。

3.理解两篇短文所表达的理念或思想。

【教学重难点】1.教学重点:(1)对照注释翻译课文,初步理解文章内容。

(2)理解对偶和排比在论述类文本中的作用。

2.教学难点:(1)学习类比说理的方法。

(2)理解儒家“教学相长”的观念和“大同”社会的理想。

【教学准备】教学多媒体课件【课时安排】2课时第一课时【课时目标】1.反复诵读,体会文章的句式特点,积累重点文言字词和句式。

2.理解“教学相长”的观念。

【教学过程】一、创设情境,激情导入教师独白:(出示课件1)儒家经典知多少四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》板书课题:(出示课件2)22 《礼记》二则二、自主学习,知识备查1.学生查阅文本相关资料,了解《礼记》及写作背景。

(1)作品简介教师展示本文作品相关知识,补充学生预习的不足。

预设:(出示课件4)《礼记》,儒家经典著作之一,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的。

《礼记》是研究中国古代社会情况、典章制度和儒家思想的重要著作。

其内容分为两大类:关于礼乐的一般理论和关于礼乐制度。

它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等各方面的内容,其中《大学》《中庸》《礼运》等篇包含较丰富的哲学思想。

(2)写作背景(出示课件5、6)教师讲解这课的写作背景,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:《虽有嘉肴》节选自《礼记·学记》。

《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上第一篇系统性的教育学论文。

它对教育作用、教育目的、学校制度、教育内容、教学原则、教学方法以至师生关系、教师问题等方面,都做了比较系统而精辟的概括和理论的阐述。

所述教学相长、循序渐进、启发诱导、长善就失等原则,至今仍有重要意义。

本课节选部分主要谈了关于“教学相长”的道理。

《大道之行也》节选自《礼记·礼运》。

《礼记》二则课题《礼记》二则课型新授课课时安排2课时课时分配建议本课依据学情分课时。

第一课时进行自主学习反馈及文意梳理、整体感知。

第二课时进行课文具体分析的交流展示及当堂检测。

可适当调节。

教学目标知识与技能1.积累常用的文言词语。

2.理解大同社会的特征。

3.抓住“天下为公”这个关键词,理清课文的层次。

过程与方法1.要求学生在反复的朗读中,读出韵味,读出文意,最好当堂成诵。

2.引导学生把握“大同”社会的基本特征。

情感、态度与价值观1.解先贤圣哲关于人类社会的伟大构想,把握“大同”社会的基本特征。

2.感受古人敢于冲破现实羁绊,大胆追求理想的精神和智慧。

写作背景《大道之行也》是《礼记·礼运》开头部分里的一段话,主旨是阐明儒家理想中的“大同”社会的基本特征。

原文此前还有一段文字记述孔子说这番话的来由,照录如下:昔者仲尼与蜡宾(参加国君在年终举行的祭典,蜡读作zhà),事毕,出游于观(宫门外两旁的楼台)之上,喟然而叹。

仲尼之叹,盖叹鲁也(意思是鲁国已经丧失了古礼)。

言偃(即子游,孔子的学生)在侧,曰:“君子何叹?”孔子曰:“大道之行也,与三代之英(夏、商、周三代的英贤),丘未之逮也(因出生晚,未能赶上),而有志焉。

”从这段文字可以看出,孔子是因为生活在动乱纷呈的春秋末期,而迫切希望出现一个太平盛世,所以才有这番言论。

读准嘉肴.(yáo)弗.食(fú)字音自强.(qiǎng)教学相长.(zhǎng)兑.命(yuè)学.(xiào)学.(xué)半选贤与.(jǔ)能讲信修睦.(mù)矜.(guān)货恶.(wù)其弃于地也幼有所长.(zhǎng)男有分.(fèn)谋闭而不兴.(xīng)通假字《兑.命》曰(同“说”,指的是殷商时的贤相傅说,音“yuè”)选贤与.能(同“举”,选拔)矜.、寡、孤、独、废疾者皆有所养(同“鳏”,指老而无妻)古今异义一词多义词类活用不独亲.其亲,不独子.其子(意动用法,以……为亲,以……为子,)老.有所终,壮.有所用(形容词作名词,老年人,壮年人)文言句式判断句:大道之行也,天下为公。

人教部编版语文八年级下册精品教案22.《礼记》二则一. 教材分析《礼记》二则收录在人教部编版语文八年级下册,本文选自《礼记·学记》和《礼记·檀弓上》。

这两篇文章都是古代经典文学作品,具有很高的文学价值和历史价值。

《礼记·学记》主要论述了学习的道理和方法,强调学习的重要性以及学习的态度和方法。

《礼记·檀弓上》则记载了孔子对于丧葬礼仪的看法和教导。

这些内容对于学生来说,既能提高他们的文学素养,又能帮助他们了解古代的文化和思想。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经接触过一些文言文,对于文言文的基本阅读方法和技巧有一定的了解。

但是,由于时代背景和文化差异,学生可能对于《礼记》中的某些内容和观点难以理解。

因此,在教学过程中,教师需要帮助学生理解课文内容,引导他们正确把握古代文化和思想。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和翻译课文,了解课文的内容和结构,掌握一些文言文的阅读技巧。

2.过程与方法:通过自主学习、合作学习和探究学习,提高学生的阅读理解和批判性思维能力。

3.情感态度与价值观:感受古代文化的魅力,培养学生的文学素养和人文精神,引导他们树立正确的学习观念和人生观。

四. 教学重难点1.重点:正确朗读和翻译课文,理解课文的内容和结构。

2.难点:理解课文中的古代文化和思想,以及课文所表达的人生观和学习观。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置情境,让学生身临其境,更好地理解课文内容。

2.问题驱动法:通过提出问题,引导学生思考和探究,提高他们的批判性思维能力。

3.小组合作学习:通过小组讨论和合作,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.课文朗读录音:为学生提供课文的朗读录音,帮助学生正确朗读课文。

2.课文翻译和注释:为学生提供课文的翻译和注释,帮助学生理解课文内容。

3.PPT课件:制作与课文内容相关的PPT课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过设置情境,引出本文的主题,激发学生的学习兴趣。