侗族歌舞

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

侗歌之乡——小黄侗族大歌传承情况调查报告侗族张子刚小黄是个处处有歌、事事用歌的侗族村落。

1993年3月被贵州省文化厅命名为“侗歌之乡”,1996年12月被文化部社会文化司首批命名为“中国民间艺术之乡”(侗歌艺术)。

小黄在南部侗族方言区这块“歌海戏乡”之中独领风骚,获此殊荣已经好些年了。

在当前各种文化的碰撞及经济大潮的挤压下,这颗璀烂的明珠前途令人关注,美国人DanielB.Wright在考察从江、榕江后写的《侗歌还会再唱吗?——贵州榕江考察记》的开头写到:“数月前一场大火肆虐了崎岖多山的小黄寨,当地三分之一的木房化为灰烬,人们再没有心情唱歌了。

他还说:“在贵州的少数民族地区,还有另一种力量正蔓延开来,像火灾一样威胁着一个又一个村寨的传统文化,这就是繁荣的力量,亦即来自以汉族为主导的城市现代化之吸引”。

中国音乐学院李文珍副教授两次在小黄体验生活后,撰文提出了她对侗族大歌前途的担忧,并尽力长期推荐和资助小黄民间举办侗歌侗戏节。

现有识之士又在黔东南州委、州人民政府领导下,将侗族大歌作为候选项目启动了申遗工作,令人欣慰。

在省、州文化主管部门的领导部署下,我们对小黄的侗歌进行了调查,现报告如下。

一、小黄的地理位置及历史沿革小黄位于贵州省从江县城东北面,距县城23.5km,地理座标东经约108度58分至109度,北纬约25度48分至25度52分,海拔630米。

由金吐、你百、宰岭三个侗寨组成,即现今的小黄、高黄、新黔三个行政村,共有717户,3471人。

小黄共有土地面积36.71km2,耕地面积1981.5亩,其中稻田面积1920亩,旱地61.5亩。

主产水稻,亦产包谷、小米、小麦和薯类。

香禾是小黄的特产。

小黄距邻村岜扒、朝里各5km,距弄向和高增分别为10km 和11km,宰专7.7km、黎平黄岗3km。

小黄系古地名,此名始于何年已无考证。

据民间传说,古时候,这里有一个才智出众、文武皆通的学士,自认为可以当皇帝,在向京城进发的途中,被一军师击败,回到本村后,集中金吐、你百、宰岭等村寨约400户人家,称雄当起了小皇帝。

侗族舞蹈侗族芦笙舞有什么特点侗族文化是一种很原生态的文化,无论是节庆日还是舞蹈活动,大多都来自侗族人民对生活与自然的启发。

看一看惟妙惟肖的侗族芦笙舞,你会有一种身临其境的感觉。

芦笙舞是侗族文化的有声表现。

《芦笙舞》是侗族的传统民间舞蹈。

源于古代播种前祈求丰收、收获后感谢神灵赐予和祭祀祖先的仪式性舞蹈。

舞蹈气氛热闹而欢快,现已成为侗族民众在稻谷收获后至来年春播前农闲期间和各喜庆佳节时,由青年男女参与被称作《踩堂》或《踩芦笙》的自娱性、求偶舞蹈。

每逢节日,成年的侗族未婚男女青年,都不会放过“踩堂”机会。

由于这些男女青年中的不少人,要通过集体共舞的机会来选择自己的心上人。

而且参与“踩堂”的少女不但要身着闪闪发亮的蓝靛色礼服,还个个力所能及地在头、耳、脖颈、手臂各处戴满银饰,由于这是向男青年展现自己家庭经济状况的无声语言。

在过去,由于经济水平的低下,一家中若同时有一个以上的女儿都进入成年,但因没有起码的银佩饰,只能由年长的女儿参与“踩堂”活动而使全家陷入窘境的事是常常发生的。

进行“踩堂”的舞圈以村寨为单位,每个舞圈被人们称作“一堂”,节日期间来自各个村寨、各怀绝技的若干堂“芦笙舞”将会聚一堂,齐展风姿。

届时,每堂芦笙在作舞前首先要在圆圈中心高高竖起一根芦笙柱,柱顶悬挂芦笙队队旗,并围绕芦笙柱特设由4—6人担当为《踩堂》舞蹈进行低音伴奏的“芒筒”演奏。

一切预备停当后,手持小芦笙的男青年与持彩巾或花伞、佩戴银饰的盛装少女,分别站成内外两层圆圈,按逆时针方向旋转作舞。

舞蹈动作与节奏,依照芦笙头所领奏的曲调更换舞姿。

女子以原地旋转和两臂上下、前后的摇摆为主要动作;男子在边吹奏芦笙,边做幅度较大的蹲步、跳动、点步踢腿等动作。

整个舞蹈沉醉在抒情与细腻之中,但又不少萧洒与活泼。

而且,每当若干堂舞队同时作舞时,“芦笙曲”此起彼伏,姑娘们舞姿翩跹,真是构成一片歌舞海洋,喧闹非凡。

更有意思的是,在广西三江县《踩堂》的最终,有时还会加入更为激烈和引人注目,似拔河嬉戏的消遣活动“拉鼓”。

非遗文化侗族大歌传承与发展摘要:中国各民族文化丰富多彩,各具特色。

在特定的历史文化背景下,各民族的文化价值也由特色民族音乐充分体现出来。

侗族大歌作为民族文化的一颗灿烂之星,其传承与发展对于侗族来讲是十分有意义的。

本文以非遗文化侗族大歌为研究对象,对其现状以及在文化传承与发展过程中所遇到的问题进行探讨分析,并提出相关策略。

关键词:侗族大歌非遗文化传承与发展1.非遗文化侗族大歌的文化价值与意义1.1非遗文化侗族大歌的文化价值侗族是一个友爱互助的民族。

族内人民和谐团结、友善、乐于助人的高尚品质形成了侗族大歌的特色:高亢嘹亮。

人与人,人与社会、人与自然之间和谐团结的关系都可在侗族大歌中表现出。

侗族大歌从各个方面立体展现还原人民的社会活动及日常生活。

侗族大歌是侗族精神文明的高度体现,通过侗族大歌,能够充分领略认识到侗族社会精神文化世界的珍贵的人文美感。

1.2非遗文化侗族大歌的经济价值通过开发侗族大歌的内在经济价值潜力能够推动社会的经济发展,提高当地的GDP。

因此,在宣传方面加大投入是很有必要的,这样也会有效提高侗歌在大范围内的知名度。

重视侗歌所具有的经济发展潜力与价值,有助于拓宽大众的眼界,也为社会经济的发展提供了强有力的支持。

1.非遗文化侗族大歌传承与发展所面临的困境2.1侗歌传承出现断层,生存发展困难侗族大歌在现在的发展过程中,由于受到现代飞速发展文化的打击,使其也被侗族人民渐渐遗忘。

在现代的生活发展中,相对于历史文化年轻人更喜欢潮流事物和新兴娱乐,不喜欢传承弘扬侗族大歌这种相对古老的音乐。

除了侗族大歌的古老这一原因,还有就是侗族大歌传承的工作没有办法满足现代的消费要求,因此大多数年轻人不得不放弃这一传统音乐,选择进入城市生活工作发展,跟上现代发展的需求。

2.2歌队成员老龄化问题严重由于现代发展需求,大部分年轻人选择进入城市生活发展,导致侗族歌队中成员大多数都是老人,出现老龄化的现象,年轻歌者很少对侗族大歌的发展很不利。

贵州非物质文化遗产介绍贵州是一个拥有丰富文化多样性的省份,其非物质文化遗产也是该省的重要财富。

以下是一些贵州非物质文化遗产的介绍:1. 苗族鼓藏节苗族鼓藏节是苗族人民的重要节日之一,是祭祀祖先和祈求丰收的重要活动。

节期为13年,期间要举行一系列的祭祀仪式和歌舞表演。

2. 侗族大歌侗族大歌是侗族人民在日常生活中广为流传的一种歌唱形式。

其特点是无需乐器伴奏,由合唱队集体演唱,具有强烈的和声效果和优美的旋律。

3. 侗族拦路歌侗族拦路歌是侗族人民在迎接客人时所唱的歌曲,具有独特的歌唱形式和歌词内容,表达了侗族人民对客人的欢迎和敬意。

4. 铜鼓十二调铜鼓十二调是苗族、侗族、布依族等民族的打击乐,因有12个调而得名。

铜鼓十二调具有强烈的节奏感和独特的演奏技巧,是少数民族文化的重要组成部分。

5. 苗族长裙苗绣苗族长裙苗绣是苗族传统的手工刺绣技艺,具有独特的地域特色和文化内涵。

其图案精美、色彩鲜艳,被誉为中国少数民族刺绣的珍品之一。

6. 瑶族服饰瑶族服饰是瑶族人民的传统服装,具有独特的设计和制作工艺。

其特点是色彩鲜艳、图案精美、质地优良,是瑶族文化的重要组成部分。

7. 苗族吊脚楼营造技艺苗族吊脚楼是苗族人民传统的居住形式,具有独特的建筑风格和结构特点。

其营造技艺包括选址、设计、施工等方面,是苗族文化的重要组成部分。

8. 雷山银饰制作技艺雷山银饰制作技艺是苗族人民传统的首饰制作技艺,具有精湛的工艺水平和独特的文化内涵。

其产品包括银梳、银镯、耳环等,是苗族文化的重要组成部分。

9. 苗族医药苗族医药是苗族人民在长期医疗实践中形成的一种独特的医学体系,具有丰富的经验和独特的理论。

其治疗方法包括草药、针灸、推拿等,深受当地人民的信赖和喜爱。

10. 侗族鼓楼建筑技艺侗族鼓楼是侗族人民传统的公共建筑形式,具有独特的建筑风格和结构特点。

其建筑技艺包括选址、设计、施工等方面,是侗族文化的重要组成部分。

11. 占里侗族生育习俗占里侗族生育习俗是占里侗族人民在生育方面所遵循的传统习俗,具有丰富的文化内涵和社会价值。

侗族大歌的传承和发展分析摘要:侗族大歌具有悠久的历史,属于我国重要的传统民族音乐,主要分布在桂北、黔东南等南侗地区,在国内外都具有重要影响,已经被列为中国非物质文化遗产。

侗族大歌属于原生态民间文化艺术当中重要的组成部分,实现侗族大歌的继承和发展对我国精神文化发展具有重要意义。

而侗族大歌在实际传承与发展当中遇到了各种冲击,需要积极采取必要措施加强侗族大歌的传承与发展,促使这一重要的文化形式得到更好的保护,并进一步扩大影响范围。

关键词:侗族大歌;传承;发展前言我国的少数民族数量众多,且大多数少数民族都能歌善舞,各个民族的文艺歌舞为我国文化艺术发展提供了重要资源。

侗族大歌是侗族人民在生活和劳作过程中创作出来的重要艺术形式,具有悠久的发展历史,属于我国重要的文化艺术形式,对侗族大歌实现有效传承与发展具有重要意义。

在现代市场经济快速发展过程中,对侗族大歌的继承带来了重要冲击,有必要积极采取必要措施推动侗族大歌的传承以及发展。

1.侗族大歌概述侗族大歌在侗语当中称为“嘎老”,而“噶”的意思就是歌曲,“老”的意思是众多声音且声音宏大,所谓侗族大歌,其实就是指侗族民间成员多声部和唱歌的总称。

侗族大歌源于民间合唱音乐,其历史悠久,演唱艺术和歌曲旋律都较为独特,基本上都没有伴奏和指挥,侗族大歌在演唱当中最重要的特点就是多声部,在侗族民间歌曲当中最具艺术价值[1]。

侗族大歌同时对侗族的婚恋嫁娶、社会形态、文化继承以及精神支持等方面都具有重要影响。

2.侗族大歌在传承与发展中遇到的问题2.1民族语言日渐缺失中国城市化建设进程的不断推进,促使侗族地区城乡加快了一体化发展,城市的快速建设促使侗族原始民族村寨发生了巨大转变,侗族人民生活环境发展具有改变并且生活水平不断提升的同时,侗族语言的使用几率越来越少。

侗族地区在城市规划发展过程中,已经打破了原来侗族人民聚居生活形式,侗族人走出原来的交际圈,越来越多使用汉语交流,侗语相应交际功能逐渐被削弱[2]。

侗族有三大国宝——鼓楼、大歌、风雨桥。

民族文艺方面,侗乡一向被誉为“歌舞之乡”,至今还传承着“行歌坐夜”之古风,流传着数十种民族歌舞,以琵琶歌、侗戏、侗歌、哆耶、芦笙舞最受人喜爱。

尤其是侗族大歌,以其神奇的多声部合韵,名扬世界。

大歌——侗语称“嘎老”(Gal Laox),“嘎”就是歌,“老”具有宏大和古老的意思。

侗族大歌以“众低独高”,复调式多声部合唱为主要演唱方式。

侗族大歌需要3人以上的歌班(队)才能演唱,参加演唱的人越多,效果越好。

几乎每个侗寨都有歌队,有的侗寨多达10来个歌队。

对歌、赛歌一般在“侗年节”、“吃新节”、“春节”等节日。

更为有趣的是村与村,寨与寨举行对歌比赛活动。

那时,男女青年们不断地用目光相互偷看对方,彼此含情脉脉,他们常常通过唱大歌的这种形式初识相恋,直至结下良缘。

饭养身,歌养心,”这是侗家人常说的一句话,也就是说,他们把“歌”看成是与“饭”同样重要的事。

侗家人把歌当作精神食粮,用它来陶冶心灵和情操。

侗族人民视歌为宝,认为歌就是知识,就是文化,谁掌握的歌多,谁就是有知识的人。

在侗族地区,歌师是被社会所公认的最有知识、最懂道理的人,因而很受侗人的尊重。

于是他们世代都爱歌、学歌、唱歌,以歌为乐,以“会唱歌、会歌多”为荣,用歌来表达自己的情感,用歌来倾诉自己的喜怒哀乐。

歌与侗家人的社会生活戚戚相关,不可分割,侗族的各种民歌,特别是侗族大歌,便成了他们久唱不衰的一首古歌。

侗族大歌作为侗歌中最精华的组成部分,它的演唱内容、表现形式,无不与侗人的习俗、性格、心理以及生活环境息息相关,是对侗族历史的真实记录,是侗族文化的直接表现。

“人类非物质文化遗产”侗族大歌入选中国2010年上海世博会开幕盛典仪式前的表演。

由黔东南苗族侗族自治州民间歌队选拔的30名歌手,将在4月30日晚为海内外观众献上侗族大歌的经典曲目《蝉之歌》。

夏日里令人烦躁的蝉鸣之声,却在侗族大歌里被模拟演唱得声声入耳,如同天籁之音。

![侗族大歌是一种多声部[资料]](https://uimg.taocdn.com/3ea5e57659fafab069dc5022aaea998fcc224082.webp)

侗族大歌是在中国侗族地区由民间歌队演唱的一种多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的民间合唱音乐。

侗族大歌主要流行于侗语南部方言第二土语区,其中心区域在黎平县南部及与之接壤的从江县北部。

含今黎平县岩洞、口江、双江、永从、肇兴、水口、龙额及从江县往洞、谷坪、高增、贯洞、洛香等乡镇。

民间习惯称这些地区为“六洞”、“九洞”。

大歌——侗语称“嘎老”(Gal Laox),“嘎”就是歌,“老”具有宏大和古老的意思。

它是一种参加演唱人数众多,来源十分久远的民间合唱音乐。

侗族大歌是最具特色的中国民间音乐艺术,也是国际民间音乐艺苑中不可多得的一颗璀璨明珠。

作为多声部民间歌曲,侗族大歌在其多声思维、多声形态、合唱技艺、文化内涵等等方面都属举世罕见。

侗族大歌是侗民族的精神和灵魂。

侗族大歌以其独特的演唱方式和特殊的组织形式传承侗族的历史和文化。

侗族大歌不仅仅是一种音乐艺术,而且是侗族社会结构、婚恋关系、文化传承和精神生活的重要组成部分,具有社会史、婚姻史、思想史、教育史等多方面的研究价值,是维系侗族社会生存的精神支柱。

侗族大歌来源久远,宋代,侗族大歌已经发展到了比较成熟的阶段,如宋代著名词人陆游在其所著《老学庵笔记》中已经有了关于“仡伶”(侗人自称)集体作客唱歌的记载。

至明代,邝露在其所著《赤雅》一书中更加明确地记载了侗人“长歌闭目”的情景,这就是当时演唱侗族大歌的真实记录。

大歌一般是在村寨或氏族之间集体作客的场合中演唱,是侗人文化交流和情感交流的核心内容,所以说,侗族大歌是侗人文化的灵魂。

侗歌历史渊源侗族是由古代的越族群中的一支发展而成的,而越人是一个善于歌唱的古老民族。

西汉著名文学家和史学家刘向在其所著《说苑》篇中,记述了一段关于春秋时代楚国今尹鄂君子在游船上赞赏越人唱歌的情景,并借用汉字记音的方式记录了一首《越人歌》。

宋、明、清代都有文献记载侗歌演唱情况。

除元献记载外,侗族民间还流传有许多关于歌舞起源的神话传说。

侗家和苗家一起派人上天去寻歌种,他们历尽千辛万苦,找到了歌神,住在坡上的唱山歌,住在河边的唱河歌。

侗族大歌是侗族多声部民间歌曲的统称,是一种一领众合,分高低声部的合唱,属于民间支声复调歌曲范畴,多声部、无指挥、无伴奏、无固定曲谱是其特点。

传统的大歌门类丰富、品种多样,主要类型:鼓楼大歌、声音大歌、伦理大歌、叙事大歌、童声大歌、柔声大歌、戏曲大歌、踩堂歌等。

鼓楼大歌,又称鼓楼对歌。

大歌中曲调最古老,歌班在特殊的礼俗场合中,在鼓楼里与异性歌班唱的侗歌,曲调庄重。

主要有《哎呵顶》、《安赛》和《嘎索》。

鼓楼的功能除聚众议事外,还是大歌演唱和传承的重要场所。

夜幕来临,双方歌班双双进入鼓楼,歌班的座次顺序、方位有讲究,男歌班坐女歌班正对面,全寨男女老少围在鼓楼周围观看。

歌唱有一定的程式,对唱常通宵达旦,唱至次日黎明方散。

声音大歌,又称嘎所。

嘎所是在鼓楼对唱的其他歌种中产生的独立歌种,是大歌音乐中最精华的部分。

其表现手法主要有两种。

第一种是模拟自然声音的大歌,旋律曲调多模仿自然界溪水奔流,虫鸣鸟叫。

第二种是纯粹炫声的大歌,炫技性明显。

歌词实词性段落短,突出歌词之间和之后相当长的衬字及曲调,拉腔时几位歌手轮换唱高音,使高音之间此起彼伏,低音一般由其他歌手齐唱一个长音,与高音形成反差相映衬。

柔声大歌,又称嘎嘛、抒情大歌,以抒发男女之间情感为主要内容的歌种。

特点是歌词多,拖腔部分较短,旋律缓慢柔媚婉转,富感染力。

伦理大歌,又称嘎想、伦理歌,劝教戒世为主的歌种。

音乐旋律起伏不大,注重歌词内容的表述,多以称颂或讽刺为主,是安定劝抚家人的主要伦理手段。

通过歌唱形式来传颂伦理道德。

叙事大歌,又称嘎吉,一般是歌队出寨走客,应主人邀请而唱,目的在于讲故事,多以展开民间故事情节和人物对话为主要内容,歌词是重点,歌调相当语言化,歌词讲究韵律和节奏感。

童声大歌,又称儿童大歌,多是五六岁儿童初进歌班和游戏时所习唱,大多是齐唱歌谣,有一至二人担任歌首,二至四人任高音。

曲体短小、音调简单、乐句短促,节奏明朗,曲调欢快。

戏曲大歌,又称嘎议、嘎瓦、侗戏大歌,一般用在侗戏开场或收场,用以归纳戏中思想和内容,向群众致谢对唱的多声歌。

贵州是一个戏曲文化底蕴深厚的地区,有着丰富多彩的戏曲种类。

以下将介绍贵州常见的戏曲种类。

一、黔剧

黔剧是贵州的地方戏曲,因产生于贵州黔南地区而得名。

黔剧的唱腔婉转悠扬,表演形式多样,包括唱、念、做、打、舞等多种艺术形式,具有强烈的地方特色和民族特色。

二、苗族大歌

苗族大歌是苗族人民的传统音乐艺术,也是贵州省的非物质文化遗产之一。

苗族大歌唱腔高亢激昂,歌词富有生动的民族色彩,表现出苗族人民的悲欢离合和生活情感。

三、走马灯戏

走马灯戏是贵州特有的一种传统戏曲形式,以小木偶为主要表现形式,表演时将木偶放在走马灯中,随着走马灯的转动,木偶在幻灯的光芒下活灵活现地表演故事,形式独特,富有地方特色。

四、侗族歌舞

侗族歌舞是侗族人民的传统艺术形式,包括了侗族的歌唱、舞蹈、器乐等多种艺术表现形式。

侗族歌舞以其独特的风格和表现手法,成为了贵州省的重要非物质文化遗产。

五、花灯戏

花灯戏是贵州传统的戏曲形式,以其独特的表演形式和手法,深受贵州人民的喜爱。

花灯戏以灯笼为主要表现形式,表演时将花灯放在灯笼中,随着灯笼的转动,花灯在光芒的照耀下,呈现出唯美的艺术效果。

以上就是贵州常见的戏曲种类,每一种都有着独特的表现形式和艺术特色,体现了贵州丰富多彩的文化底蕴和深厚的艺术积淀。

这些戏曲不仅是贵州人民的文化瑰宝,也是中华民族传统文化的重要组成部分。

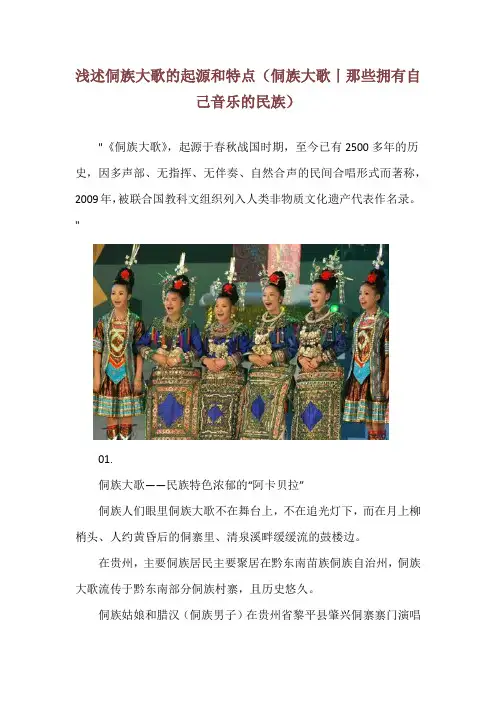

浅述侗族大歌的起源和特点(侗族大歌丨那些拥有自己音乐的民族)"《侗族大歌》,起源于春秋战国时期,至今已有2500多年的历史,因多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的民间合唱形式而著称,2009年,被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

"01.侗族大歌——民族特色浓郁的“阿卡贝拉”侗族人们眼里侗族大歌不在舞台上,不在追光灯下,而在月上柳梢头、人约黄昏后的侗寨里、清泉溪畔缓缓流的鼓楼边。

在贵州,主要侗族居民主要聚居在黔东南苗族侗族自治州,侗族大歌流传于黔东南部分侗族村寨,且历史悠久。

侗族姑娘和腊汉(侗族男子)在贵州省黎平县肇兴侗寨寨门演唱侗族大歌杨代富/摄在漫长的历史长河中,侗族先祖对音乐的热情与追求,被一代代侗族人民传承下来。

在侗族的音乐文化中,最能显现其精髓的就是侗族大歌。

侗族大歌的独特性在于其音乐上的复式结构和表现方式。

侗族大歌的合唱部分完全不使用乐器,合唱团的成员分出不同的声部及音色,是我国最完美的民间合唱,是民族特色浓郁的“阿卡贝拉”。

侗族大歌不止旋律动听,其叙事性也极强。

最常见的侗族大歌主题有四类:歌唱大自然的“噶所”、歌唱恋情的“嘎嘛”、歌唱道理“噶想”、歌唱故事“嘎吉”。

嘎所:称声音大歌,这种歌强调旋律的迭宕,声音的优美。

歌词一般短小,突出歌词之间和之后相当长的衬字及曲调,拉腔时几个歌手轮换唱高音,使高音之间此起彼伏,低音一般由其他歌手齐唱一个长音,与高音形成反差相映衬,旋律多模仿自然界的虫鸣鸟叫,小河流水并以其昆虫鸟兽或季节为歌命名。

侗族姑娘和侗族男子)演唱侗族大歌图/多彩贵州风剧照嘎嘛:称柔声大歌,一般以抒发男女恋爱之情为主要内容,特点是缓慢,柔媚而富感染力。

嘎想:称伦理大歌,是一种劝教戒世为主的大歌歌种,音乐旋律起伏不大,注重歌词内容的表述,多以称颂或讽刺为主,是安定劝抚侗家人的主要伦理手段。

嘎吉:称叙事大歌,多以展开故事情节和人物对话为主要内容,音乐旋律舒缓、低沉而忧伤,有以单人领唱、众人集体低音相衬为主要表现方式的嘎吉母,和众人分声部合唱的嘎锦两种类型。

关于贵州的风俗贵州地处中国中南部,是一个多民族、多文化、多彩的省份。

这里的风俗独具特色,深受游客喜爱。

本文将为大家介绍贵州的风俗文化,包括传统民俗、节日习俗以及饮食文化等方面。

一、传统民俗1.苗族银饰苗族是贵州的一个重要民族,他们善于制作银饰,银饰是苗族女性的重要装饰品。

苗族银饰种类繁多,包括耳环、项链、手镯、腰带等,每一种银饰都有其独特的设计和寓意。

2.侗族歌舞侗族是贵州的另一个重要民族,他们有着丰富多彩的歌舞文化。

侗族歌舞形式多样,有舞龙、舞狮、木偶戏、花灯戏等。

这些歌舞表达了侗族人民对生活、自然、祖先等的崇敬和感激之情。

3.布依族蜡染布依族是贵州的另一个重要民族,他们善于制作蜡染布。

蜡染是一种传统的手工艺,其制作过程需要经过多次染色和蜡涂抹,最终形成图案。

蜡染布不仅具有实用价值,还是布依族文化的重要组成部分。

二、节日习俗1.苗年苗年是苗族传统的新年节日,通常在农历十月初一至十五之间举行。

苗年期间,苗族人民会进行各种庆祝活动,包括舞狮、舞龙、打铜鼓、唱苗歌等。

此外,苗族人民还会进行祭祖、祈福等传统仪式。

2.侗族花山节花山节是侗族传统的节日,通常在农历三月初八至十五之间举行。

花山节期间,侗族人民会进行各种庆祝活动,包括舞龙、舞狮、打花灯、唱侗歌等。

此外,花山节还有祭祖、祈福等传统仪式。

3.龙舟节龙舟节是贵州传统的节日,通常在农历五月初五之际举行。

龙舟节期间,人们会进行龙舟比赛、吃粽子、赛艇等活动。

此外,还有燃放艾草、挂菖蒲、贴五色丝等传统习俗。

三、饮食文化1.酸汤鱼酸汤鱼是贵州的传统美食,以鱼肉和酸汤为主要原料,口感酸辣爽口,非常开胃。

酸汤鱼的做法复杂,需要选用新鲜的鱼肉和各种调料,烹饪时间也较长。

2.酸菜鱼酸菜鱼是贵州的另一道传统美食,也是一道酸辣口味的菜肴。

酸菜鱼以鱼肉和酸菜为主要原料,口感鲜美,有利于开胃消食。

酸菜鱼的做法相对简单,适合家庭烹饪。

3.酸辣粉酸辣粉是贵州的传统小吃,以面粉和各种调料为主要原料,口感酸辣爽口。

侗族舞蹈知识点总结大全一、侗族舞蹈的起源侗族是中国少数民族之一,主要分布在中国的贵州、广西、湖南、湖北等地。

侗族舞蹈可以追溯到史前时期,源远流长,它不仅是侗族文化的重要组成部分,也是反映侗族人民的生产、生活、婚丧嫁娶、传统节庆等方面的一种重要方式。

侗族舞蹈的起源多与祭祀、庆祝丰收和宗族崇拜有关,它在民族生活中扮演着不可或缺的角色。

二、侗族舞蹈的演变1. 历史演变侗族舞蹈自古以来就在侗族村寨传承发展,从最初的原始舞蹈逐渐演变为丰富多样的舞蹈形式。

在漫长的历史中,侗族舞蹈受到汉族文化、壮族文化、苗族文化等多种文化的影响,同时也形成了独特的艺术风格和特征。

2. 影响因素侗族舞蹈的演变受到地域、历史、宗教信仰和人文环境的影响。

在演变的过程中,侗族舞蹈吸收了外来文化的精华,形成了自己独特的艺术风格和表现形式。

三、侗族舞蹈的特点1. 饱含民族特色侗族舞蹈充满了浓厚的地方特色和民族特色,它融入了侗族人民的生活习俗、宗教信仰、服饰、音乐等元素,展现出独特的魅力和个性。

2. 舞蹈动作优美侗族舞蹈以舞者的优美姿态和舒展动作为特点,舞蹈动作多以揉、捧、托、提、戳等手势为主,具有独特的身体语言和动态美感。

3. 融合宗教元素侗族舞蹈在宗教信仰方面有较多的表现,很多舞蹈作品都描绘了古代神话传说和宗教仪式,富有神秘色彩和宗教意义。

4. 艺术形式多样侗族舞蹈的形式多样,包括舞蹈、歌舞、器乐等多种形式,不同的舞蹈节目具有不同的文化内涵和艺术表现。

四、侗族舞蹈的分类侗族舞蹈根据其表演形式和用途可以分为社火舞蹈、庆典舞蹈、宗教舞蹈、娱乐舞蹈等。

以下是对这些类型的简要介绍:1. 社火舞蹈社火是侗族最具代表性的一种舞蹈形式,它通常用来庆祝丰收、祭神祭祖以及驱灾避害。

社火舞蹈常常伴随着锣鼓、唢呐的音乐和歌声,表现出火热、热烈的气氛。

2. 庆典舞蹈侗族的庆典舞蹈常常用于婚庆、节日等场合,如踩高跷舞、草鞋舞等,节奏明快、欢快活泼,富有喜庆气氛。

侗族舞蹈知识点总结归纳一、侗族舞蹈发展历史侗族舞蹈源远流长,是侗族人民生活中的一种特殊表现形式。

侗族舞蹈早在数千年前就已经存在,并随着侗族文化的传承和发展而逐渐完善。

侗族舞蹈的发展历程可以分为以下几个阶段:1. 起源阶段:侗族舞蹈起源于侗族人民的劳动生活和宗教信仰。

在古代,侗族人民在农耕生活中形成了一些与农耕生活相关的舞蹈,如《插秧舞》、《摘棉花舞》等;同时,侗族人在祭祀活动中也会进行一些特殊的舞蹈,如《踩图》、《打铃》等。

2. 发展阶段:随着侗族社会的发展,侗族舞蹈逐渐形成了一套完整的舞蹈体系。

在这一阶段,侗族舞蹈的表现形式和艺术风格日益丰富多彩。

3. 完善阶段:在现代社会,侗族舞蹈得到了更加全面的发展和展示。

侗族舞蹈不仅在民间生活中得到传承和发展,还通过各种文艺演出活动得到了广泛传播和宣传,为侗族文化的传承和发展做出了重要贡献。

二、侗族舞蹈的表现形式侗族舞蹈的表现形式主要包括以下几种:1. 对歌舞:侗族舞蹈中最为重要的形式之一,是指演员在舞蹈的同时进行歌唱表演。

对歌舞通常是在集体性活动中进行表演,表现出侗族人民的团结和友爱精神。

2. 铜鼓舞:铜鼓舞是侗族独特的一种舞蹈形式,演员手执铜鼓,随着鼓声起舞,热情奔放,具有浓厚的民族风情。

3. 芦笙舞:芦笙是侗族特有的乐器,芦笙舞便是以芦笙为伴奏,舞者随着芦笙的节奏跳舞,表达出侗族人民的喜悦与欢乐。

4. 田歌舞:田歌舞是侗族人民在田间耕作时表现欢乐情感的一种舞蹈形式,舞者手持锄头,载歌载舞,唱出对劳作生活的热爱与祝福。

5. 雅韵舞:雅韵舞是侗族舞蹈中的一种典雅舞蹈形式,其动作优美、姿态端庄,代表了侗族舞蹈的高雅艺术水准。

以上这些形式只是侗族舞蹈的部分表现形式,还有很多其他形式的舞蹈,例如《加鼓舞》、《踩布》、《踩圆舞》等等。

三、侗族舞蹈的特点和风格侗族舞蹈具有独特的特点和风格,主要体现在以下几个方面:1. 喜庆热烈:侗族舞蹈通常以庆祝喜庆活动为主题,如过节、丰收等,其舞蹈动作热烈奔放,富有激情力量。

侗族舞蹈分类多耶耶是侗歌的一种,所谓多耶就是在合唱耶时的集体舞蹈。

这种边唱边跳的歌舞形式,主要流行於侗族南部方言地区,如贵州的黎平、从江、榕江及广西的三江和湖南的通道等地。

每年正月,全寨男女都要身著盛装,集合於鼓楼坪上或萨岁坛前,手牵手或只手搭肩,围成圆圈,跳起整齐而有节奏的步伐,边舞边唱,边甩手作拍。

多耶无乐器伴奏,以歌声曲调来统一舞步,变换队形。

芦笙舞芦笙舞,侗语称之为多伦,伦即芦笙,多有吹、唱、动、跳等多种含义。

娱乐性芦笙舞以伦依、伦周、伦堂、伦哈为主要内容。

伦依是芦笙头的独吹独跳。

伦周是在芦笙头跳完一段或两段时,突然加进二三人合跳,从而成了既有独舞,又有双人舞、三人舞、四人舞的小型套舞。

侗语中的周是双的意思,所谓伦周就是泛指由独舞变成双人以上的舞蹈。

伦堂是围成大圆圈跳的舞蹈,参与的人许多,少那么数十人,多那么一二百人,往往是倾寨而动。

假如有外寨人参与,那就是一寨一堂,也有的大寨分成两堂的。

有的地区男女合跳,有的地区实行男女分跳,男在内圈跳,女在外圈掌灯照明。

伦堂舞曲较为繁复,有十二支之多,每三支曲为一组,共四组。

款会舞蹈款会是侗族社会生活中的一件大事,是表现民族向心力和凝集力的一种重要形式,为达此目的.,各种仪式如祭场、宣读款词、盟誓、军事检阅等是必不可少的,不如此即不足以表达它的神圣性。

在款会的全过程中,分别穿插各种舞蹈,既可调整气氛,又能使如此庄重活动增加几分美的感受。

此类舞蹈自成体系,多为竞技性很高、力度很强、气氛激烈的武舞,其演出者均为男子。

常见的舞蹈有出征舞、凯旋舞、盾舞、长短刀舞等,还有对抗性较强的响又响鞭、矛枪铁尺,几近於武术表演。

参舞者都经过严格选择和训练,他们年轻力壮,身怀绝技,一个个英姿讽爽、威严昭凛,身上或披战袍,或赤膊裸身抹油著彩,在场地上不停腾挪跳跃,挥动兵器,在一阵阵杀!杀!的喊叫声和人群中呈现身手。

此类舞蹈反映了侗族人不畏强暴的性格。

坡会舞蹈坡会舞蹈是指侗族青年男女在坡会上跳的抒情舞蹈。

侗族多耶舞的文化

侗族多耶舞是广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县传统舞蹈,国家级非物质文化遗产名录之一。

多耶,是中国侗族打招呼的一种方式,寓意祝福、好运、平安、健康、长寿。

多耶舞,是侗族传统民间歌舞形式之一。

多耶,侗语音译,“多”为含有“唱”“舞”等意义的多义词。

“耶”为侗族民歌中集体边唱边舞的品种,“多耶”即“唱耶歌”,又称“踩歌堂”。

多耶是“月也”(即寨与寨之间集体访问作客)的主要项目之一。

唱时年轻人男女分队,列成圆圈,女队手牵手,男队手攀肩,边唱边摇晃而舞。

女队先唱三支,男队还三支,步女队歌韵歌意。

每三支一套,对唱一、二十套,最后唱结尾歌而结束。

祭萨(侗寨女保护神)时,以及鼓楼、风雨桥等建筑物建成时,也以多耶祝祷或祝贺。

多耶属于侗族大型集体舞蹈,起源于劳动,是侗族最具代表性的一种无器乐伴奏、边唱边跳的集体性歌舞形式。

多耶节于每年的9月30日至10月6日(有时在12月下旬)举行,多耶主要流传于广西三江侗族自治县的老堡乡、丹洲镇、良口乡、洋溪乡、富禄镇、梅林乡、同乐乡、八江镇、林溪镇、独峒镇、古宜镇、斗江镇等13个乡镇和龙胜各族自治县的侗族地区。

侗族诗歌的韵律严谨,题材广泛,情调健康明朗,生动活泼。

侗族民间舞蹈,有“哆耶”、芦笙舞和舞龙、舞狮等。

为了深入了解侗族的音乐舞蹈,记者参加了由侗族人自发组成的歌舞表演。

侗族男女为大家表演了名为琵琶歌的节目。

琵琶歌,因以琵琶伴奏而得名,曲调欢快流畅,为侗族所特有。

表演时6名男子抱着琵琶边弹奏边歌唱,这种曲目多是侗族男女在劳作闲余时用作娱乐消遣的。

之后,侗族男女又表演了行歌坐夜。

这是青年男女进行社交和谈情说爱的通称。

据介绍,侗族青年男女在劳动之余,常常三五成群地相约在一起对唱情歌。

晚上姑娘们结伴在屋里做针线活,客寨男青年携带乐器前来伴奏对唱,互相倾诉爱情,深情时男女互相交换礼物定情。