文化史第10课 梨园春秋

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:13

高中历史必修三第10课梨园春秋教案一、教学内容本节课选自高中历史必修三第10课《梨园春秋》,内容包括:戏曲的起源与发展、元杂剧的繁荣、明清传奇的兴盛以及京剧的诞生。

具体章节为:第一部分“戏曲的起源与发展”,第二部分“元杂剧的繁荣”,第三部分“明清传奇的兴盛”,第四部分“京剧的诞生”。

二、教学目标1. 了解戏曲的起源与发展过程,掌握各个时期戏曲的特点。

2. 理解元杂剧、明清传奇以及京剧的艺术价值,提高审美情趣。

3. 培养学生的文化自信,激发他们对传统文化的热爱。

三、教学难点与重点难点:元杂剧、明清传奇以及京剧的艺术特点。

重点:戏曲的起源与发展过程,各个时期戏曲的代表性作品。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、黑板、粉笔五、教学过程1. 导入:通过播放一段京剧选段,引发学生对戏曲的兴趣,进而引入本节课的主题。

2. 讲解:详细介绍戏曲的起源与发展,元杂剧、明清传奇和京剧的繁荣与兴盛。

3. 实践情景引入:分组讨论,让学生探讨戏曲的发展对现代社会的意义。

4. 例题讲解:分析《红楼梦》中的戏曲元素,引导学生理解戏曲与古典文学的融合。

5. 随堂练习:让学生运用所学知识,分析一部现代戏曲作品,提高实际操作能力。

六、板书设计1. 板书梨园春秋2. 板书内容:第一部分:戏曲的起源与发展第二部分:元杂剧的繁荣第三部分:明清传奇的兴盛第四部分:京剧的诞生七、作业设计1. 作业题目:分析《西厢记》中的戏曲元素,探讨其艺术价值。

2. 答案要点:《西厢记》是元代王实甫根据唐代传奇《会真记》改编的戏剧作品。

戏曲元素:生、旦、净、末、丑等角色的运用;唱、做、念、打等表演技巧的展现。

艺术价值:展现了元代社会的风俗民情,具有很高的文学价值和审美价值。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解、实践情景引入、例题讲解等环节,使学生对中国戏曲有了更深入的了解。

课后反思,教师应关注学生对戏曲艺术的理解和掌握程度,以便在后续教学中进行调整。

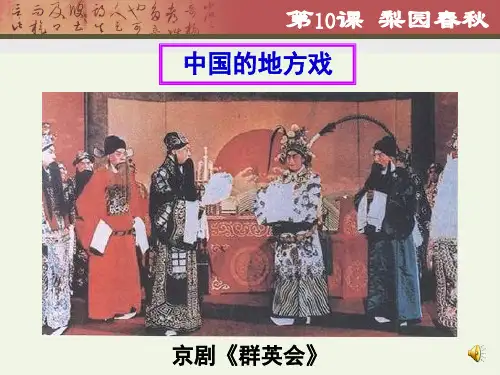

拓展延伸方面,可引导学生关注地方戏曲,了解其特色,培养学生的地域文化意识。

【公开课教案】必修三第10课梨园春秋【公开课教案】必修三:第10课梨园春秋一、教学内容本节课选自教材《中国传统文化》必修三,第10课梨园春秋。

详细内容包括:戏曲的起源、发展过程、主要剧种介绍、梨园行的规矩、脸谱艺术以及现代戏曲的创新。

二、教学目标1. 让学生了解中国戏曲的起源、发展过程以及主要剧种的特点。

2. 培养学生对梨园文化的兴趣,提高他们的审美素养。

3. 使学生掌握戏曲脸谱的基本知识,并能运用到实际创作中。

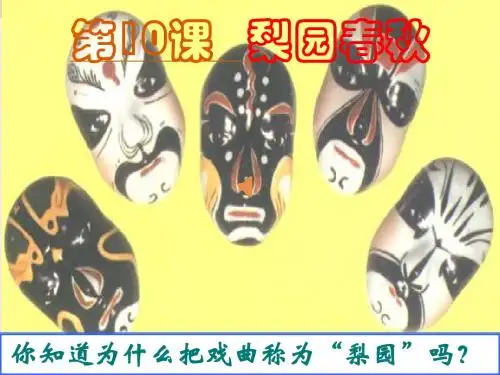

三、教学难点与重点教学难点:戏曲的发展过程、梨园行的规矩、脸谱艺术的内涵。

教学重点:戏曲的起源、主要剧种的特点、现代戏曲的创新。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备、戏曲表演视频、脸谱样品。

2. 学具:笔记本、彩色笔、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段戏曲表演视频,激发学生对本节课的兴趣。

2. 讲解:讲解戏曲的起源、发展过程、主要剧种及特点。

3. 实践:分组讨论,让学生探讨梨园行的规矩,并进行分享。

4. 互动:展示脸谱样品,引导学生了解脸谱艺术,并尝试绘制自己的脸谱。

5. 创新讨论:引导学生思考现代戏曲的创新之处,如何传承与发展。

六、板书设计1. 梨园春秋2. 内容:戏曲起源与发展主要剧种梨园行规矩脸谱艺术现代戏曲创新七、作业设计1. 作业题目:以“我心中的梨园”为主题,绘制一幅戏曲脸谱画。

2. 答案:学生作品。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生参与度较高,教学目标基本达成,但在讲解梨园行规矩时,部分学生理解不够深入,需要加强引导。

2. 拓展延伸:鼓励学生课后观看戏曲表演,深入了解戏曲文化,提高审美素养。

组织一次戏曲知识竞赛,检验学生对课堂所学知识的掌握程度。

重点和难点解析1. 教学难点:戏曲的发展过程、梨园行的规矩、脸谱艺术的内涵。

2. 实践环节:学生绘制脸谱画,理解梨园行规矩的讨论。

3. 作业设计:以“我心中的梨园”为主题的脸谱画创作。

4. 拓展延伸:组织戏曲知识竞赛,提高学生对戏曲文化的深入了解。

![第10课梨园春秋[课件]](https://uimg.taocdn.com/1d3a7122bd64783e09122ba6.webp)

高中历史必修三第10课梨园春秋教案一、教学内容本节课选自高中历史必修三第10课《梨园春秋》,主要内容包括:戏曲的起源与发展、元杂剧与南戏的兴起、明清传奇的繁荣、京剧的形成与发展。

具体章节为:第一章中国戏曲的起源与发展,第二节元杂剧与南戏,第三节明清传奇,第四节京剧的形成与发展。

二、教学目标1. 让学生了解中国戏曲的起源、发展与主要剧种。

2. 培养学生对传统文化的热爱,提高审美情趣。

3. 使学生掌握元杂剧、南戏、明清传奇及京剧的艺术特点。

三、教学难点与重点重点:元杂剧、南戏、明清传奇及京剧的艺术特点。

难点:元杂剧与南戏的兴起背景,京剧的形成与发展过程。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、戏曲表演视频、相关图片等。

2. 学具:笔记本、教材、课外资料等。

五、教学过程1. 导入:通过播放一段戏曲表演视频,激发学生对戏曲的兴趣,引出本节课的主题。

2. 讲解:结合教材,详细讲解中国戏曲的起源与发展,引导学生了解各个时期的戏曲特点。

3. 实践情景引入:邀请学生分享自己喜欢的戏曲剧种,讨论其艺术特点。

4. 例题讲解:分析元杂剧《西华山陈抟高卧》和南戏《琵琶记》的艺术特点。

5. 随堂练习:让学生对比明清传奇《牡丹亭》与京剧《红楼梦》的异同。

7. 互动环节:组织学生进行戏曲知识问答,巩固所学内容。

六、板书设计1. 中国戏曲的起源与发展元杂剧与南戏明清传奇京剧的形成与发展2. 各个时期戏曲艺术特点七、作业设计1. 作业题目:分析元杂剧、南戏、明清传奇及京剧的艺术特点。

答案:(1)元杂剧:以唱为主,兼有说、做、打等表演形式,角色分为生、旦、净、末、丑等。

(2)南戏:以唱为主,注重抒情,表演形式丰富,角色分为生、旦、净、末、丑等。

(3)明清传奇:结构严谨,情节曲折,人物形象鲜明,具有很高的文学价值。

(4)京剧:以唱、念、做、打为主要表演手段,角色分为生、旦、净、末、丑等,具有独特的脸谱、服饰、道具等。

2. 拓展延伸:了解其他戏曲剧种的艺术特点,如越剧、黄梅戏等。

【公开课优质教案】必修三第10课梨园春秋一、教学内容本节课我们将学习必修三第10课“梨园春秋”,详细内容涉及教材第三章——“戏剧艺术”,重点探讨中国戏曲发展历程、表演特点以及梨园文化内涵。

具体包括戏曲五大行当、四大流派,以及京剧、越剧等地方戏曲基本知识。

二、教学目标通过本节课学习,学生应理解并掌握:1. 中国戏曲基本发展历程和表演艺术特点;2. 梨园文化形成及其在中国戏曲中地位;3. 培养学生对传统戏剧艺术欣赏能力和文化自信。

三、教学难点与重点教学难点在于让学生深入理解不同戏曲流派表演特色及其背后文化意义。

重点是使学生能够辨别戏曲行当,并欣赏梨园艺术美。

四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、戏曲表演视频资料、板书工具。

学具:学生笔记本、彩色笔、相关教材。

五、教学过程1. 导入新课(5分钟)通过播放一段经典京剧《梨园春》选段,引导学生感受戏曲艺术魅力,从而导入新课。

2. 知识讲解(15分钟)详细讲解中国戏曲发展历程,介绍五大行当和四大流派,结合教材插图,让学生对戏曲艺术有直观认识。

3. 实践情景引入(10分钟)分组讨论,每组选择一种地方戏曲,介绍其特点,并派代表进行简单表演。

4. 例题讲解(10分钟)分析教材中例题,讲解梨园文化历史背景及其在京剧中体现。

5. 随堂练习(5分钟)设计简答题,要求学生描述两种不同行当特点,并进行即时反馈。

6. 深入探讨(10分钟)讨论戏曲艺术在现代社会中传承与发展,以及如何吸引年轻人参与。

六、板书设计1. 板书梨园春秋2. 板书提纲:戏曲发展简史五大行当:生、旦、净、末、丑四大流派:京剧、越剧、黄梅戏、评剧梨园文化七、作业设计1. 作业题目:请简述京剧与越剧主要区别。

以“我心中梨园”为主题,写一篇短文,分享你对戏曲艺术认识和感受。

2. 答案要点:京剧与越剧区别:表演风格、唱腔特点、服饰化妆等。

短文要求:内容真实,表达流畅,能够体现学生对戏曲文化理解。

八、课后反思及拓展延伸课后反思学生学习效果,针对学生掌握情况调整教学方法。

第10课 梨园春秋中国古代戏曲是中华传统文化的重要组成部分。

小小舞台,浓缩着无数悲欢离合的故事,记录着中华传统文化演进的轨迹,堪称窥探传统社会发展轨迹和古人生活的窗口。

它以优美动人的剧情、富于艺术魅力的表演形式,为历代人们所喜闻乐见。

你知道最早的中国戏曲 是怎样产生的吗?号称“国粹”的京剧又有什么特点?戏曲的起源中国古代的戏曲起源于祈获丰收和狩猎胜利的原始宗教歌舞先民头戴面具装扮成神灵、野兽,载歌载舞,通过娱乐来祈求神灵保佑,这种带有巫术色彩的仪式活动被后人称为“傩”,其中便蕴涵着戏曲的萌芽。

春秋战国以后的宫廷晏乐、杂技百戏具有更多的戏曲元素。

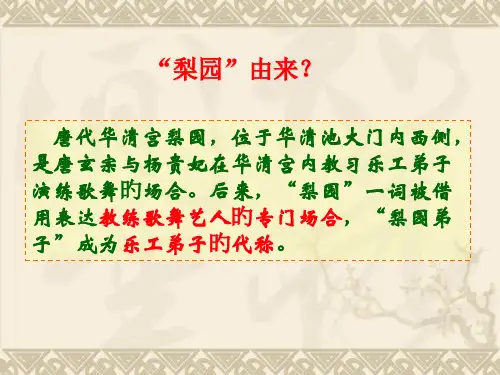

唐代宫廷中设有教练歌舞艺人的专门场所,称“梨园”,表演的歌舞戏有一定情节性、叙事性和戏剧冲突。

宋代社会经济迅速发展,出现了许多喧闹的集市和专门的娱乐场所——瓦舍。

两宋之际,在浙江温州一带流行起一种戏曲,称“南戏”。

南戏用多种表现手段演出完整的故事情节,形成完备的戏曲形式。

元杂剧与昆曲元代进入了古代戏曲的黄金时代。

元杂剧将诗词、歌唱、对白、音乐、舞蹈等多种表演形式结合起来,有完整的故事情节和角色配合,标志着中国古代戏曲的成熟。

其中用演员虚拟动作表现剧中时空场景更变得手法,形成了中国戏曲时空自由和以象征虚拟动作表意的特殊传统。

关汉卿是元杂剧的奠基者。

他生活于金末元初,博学多才,滑稽睿智,曾“面敷粉墨”登台演出。

他的代表作《感天动地窦娥冤》,用“六月飞雪”的冤情投诉官府腐败黑暗,撕心裂肺地呼唤:“地也,你不分好歹何为地!天也,你错山西洪洞广胜寺元代杂剧壁画 壁画描绘的是元杂剧演出时的舞台场面,真实地记录了当时演剧的情景。

壁勘贤愚枉做天!”王实甫也是一位著名的杂剧作家,他最有影响的作品是《西厢记》。

《西厢记》曲辞优美,表现当时青年男女反叛传统礼教、争取爱情自由的共同心声,第一次响亮地提出“愿普天下有情的都成了眷属”的口号。

明中叶到清中期,是昆曲艺术的鼎盛时期。

兴起于江南昆山的昆曲,文词典雅华美,寓意深切,发音吐字讲究格律板眼。