从功能主义视角看文化专有项的翻译

- 格式:doc

- 大小:12.21 KB

- 文档页数:2

一、电影与翻译电影是一门综合艺术。

它融合多种艺术手段,能传播信息,抒发感情,反映丰富多彩的生活,使观众得到艺术上的享受。

随着国际间文化交流的不断发展,电影作为一种重要的文化传媒,正日益受到各国的关注。

电影的翻译既是介绍异域文化的一种简洁直观的手段,又是传播本国本民族文化的一个重要途径。

在我国,较早研究影视翻译的是著名翻译家钱绍昌,他曾指出“影视语言既含一般文学语言的要素,但也有自身的特点:聆听性、综合性、瞬间性、通俗性和无注性。

”这为今后影视翻译的进一步研究奠定了基础。

在宏观了解字幕翻译现状的基础上,研究具体问题的解决办法是有必要的。

由于功能翻译理论就是以“目的原则”为最高准则,而任何翻译活动都是有目的的行为,字幕翻译的最终目标在于帮助人们跨越语言阻碍,欣赏到外国的影视作品,实现文化交流。

二、德国功能派翻译理论20世纪70年代在德国兴起的功能派翻译理论提出“翻译是一种行为”,引入了“翻译要求”的概念,强调交际目的。

在德国功能派翻译理论中,我们就不得不提及三位杰出的理论家:雷斯及其“功能翻译批评理论”、费米尔及其“目的论”、曼塔利及其“翻译行为理论”。

在上述三人的翻译理论中,费米尔的“目的论”最为重要,对翻译有着特别重要的指导意义。

“目的论”中有一个重要概念,即“翻译要求”。

它包括译文的功能、译入语接受者、接受译文的时间、地点、译文传播的途径以及产生或接受译文的动机。

一般来讲,“翻译要求”指导整个翻译过程。

此外,“目的论”中有三个重要的法则,即目的法则、语际连贯、语内连贯。

语际连贯指的是译文与原文之间存在的某种关系,这种关系也常被称为对原文的“忠实”。

语内连贯指的是译文在译入语文化及交际情景中应该有意义,它强调译入语文化以及交际情景。

费米尔认为,语际连贯或“忠实”应从属于语内连贯,同时二者又都从属于“目的法则”。

费米尔认为,翻译中的最高法则应该是“目的法则”。

也就是说,翻译的目的不同,翻译时所采取的策略、方法也不同。

《功能对等理论下文化负载词的翻译》一、引言在全球化的背景下,翻译作为一种文化交流的桥梁,其重要性日益凸显。

功能对等理论作为翻译理论的重要组成部分,为文化负载词的翻译提供了有力的指导。

文化负载词,即承载着特定文化内涵的词汇,其翻译往往涉及到文化背景、习俗、历史等多个方面的因素。

本文旨在探讨功能对等理论在文化负载词翻译中的应用,并分析其优势和局限性。

二、功能对等理论的概述功能对等理论是一种翻译理论,它强调在翻译过程中保持原文与译文在信息内容、语言形式、文化内涵和交际效果等方面的对等。

该理论认为,翻译的目的是使译文读者获得与原文读者相似的感受和理解。

在文化负载词的翻译中,功能对等理论要求译者在保持原词文化内涵的同时,尽量使译文在目的语文化中产生类似的联想和意义。

三、功能对等理论在文化负载词翻译中的应用1. 音译法音译法是一种常见的文化负载词翻译方法,通过将原词的发音转化为目的语中的近似发音,以保留原词的文化特色。

在功能对等理论的指导下,音译法要求译者在保持原词发音的同时,尽量使译文在目的语中产生相似的意义和文化内涵。

例如,“功夫(Kung Fu)”的翻译就采用了音译法,成功地将中国武术的文化内涵传递给了目的语读者。

2. 意译法意译法是通过理解原词的含义,将其转化为目的语中的相应表达,以传达原词的文化内涵。

在功能对等理论的指导下,意译法要求译者在理解原词含义的基础上,尽量使译文在目的语中产生与原文相似的文化联想和意义。

例如,“龙(Dragon)”在西方文化中往往被视为邪恶的象征,而在中国文化中则被视为吉祥、权力的象征。

在翻译时,译者需要根据目的语读者的文化背景进行适当的调整,以传达原词的文化内涵。

3. 释义法释义法是通过直接解释原词的含义来传达其文化内涵。

在功能对等理论的指导下,释义法要求译者在解释原词含义的同时,尽量使译文在目的语中产生与原文相似的语境和情感色彩。

例如,“四合院(Siheyuan)”这一文化负载词的翻译,可以通过解释其为中国传统民居建筑形式,具有独特的建筑风格和历史文化内涵,来帮助目的语读者理解其含义。

语言是人类社会特有的现象。

语言这一符号系统也是人类最重要的交际工具。

因为思维能力这一语言的基础是全人类共有的,任何国家地区,任何民族都必然会有语言能力和语言现象。

然而思维能力的全人类共同性并不代表各民族思维方式的一致性。

这也就体现在了各民族语言的差异上了。

对同一事的理解认识和分类也就会产生不同的表现方式。

因而不同民族,不同文化背景的人进行交流时必然会产生相应的问题。

本文主要探讨的是汉英两种语言环境下的文化专有词的翻译问题。

一、概念和特点文化专有词,主要指一定民族文化所特有的或包含和传递着特殊文化信息的词语。

这类词语反映了两种语言符号和两种文化的不对等,表现为源语词与译语词之间义值错位、部分对等或无等值物的对应关系。

随着北京申奥、上海申博成功,对外交流合作的进一步加深,翻译学、语言学、对外汉语教学研究的进一步发展,这一现象变得尤为突出。

而明确如何更好更有效地解决这一问题也就变得刻不容缓。

本文将在理论和实践相结合的基础上探讨这一问题基本而系统的解决方法。

翻译,简单地说,就是传辞达意的过程。

用一种语言把另外一种语言所表达的思想内容、感情、风格等忠实地重新表现出来(汉英翻译教程:1982)。

因而探讨文化专有词的翻译应先了解文化专有词所蕴含的思想内容、感情、风格等独特的文化信息。

从民族文化对词义的影响来看,文化专有词的信息特点可以从以下五个方面加以认知,分析和理解。

1.民族文化特色义民族文化特色义指一定民族文化所专有的内容在词义上的反映(李开荣:2002)。

这类词主要是服饰、菜肴、土特产等物品的名称词。

通常是源语文化专有,很难找到完全对应的目标语,有时甚至会造成词汇空缺。

对这些词语而言,采用直译或音译的方法较为妥当。

如:麻将mahjong回锅肉twice-cookedmeat热狗Hotdog巧克力chocolate2.文化隐含义文化隐含义指“一定词语暗含一定的风土人情,社会习俗,生活方式等‘词外之意’”(黄建华:1987)。

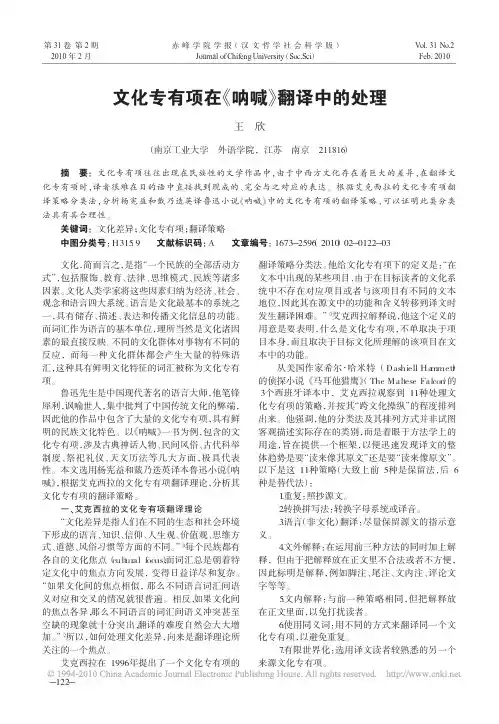

“文化专有项”再定义及其翻译问题研究陈甜(郑州轻工业学院,河南郑州450000)摘要:文化专有项(Culture-Specific Items or CSI)的概念率先由西班牙翻译家、翻译理论家哈维·佛朗哥·艾克西拉(Javier Franco Aixelá)提出。

但他所下的定义似乎词不达意。

本研究基于文化的本质内涵和文化的双层特性,重新定义文化专有项这一术语,并通过实例若干来说明文化专有项是指某一民族专有的文化表达式,具有该民族鲜明独特文化内涵,并代表着人类各个民族显现出异彩纷呈的区别于其他民族的形态,由文化的特殊部分组成。

它既可以被译语文化中的读者理解或接受,又具有可译性特点。

关键词:文化;文化专有项;文化专有项的翻译中图分类号:H159文献标识码:A文章编号:1009-5039(2016)15-0096-021引言西班牙翻译家、翻译理论家哈维·佛朗哥·艾克西拉(Javier Franco Aixelá,1996:52-78)于1996年在《翻译中的文化专有项》(Culture-specific Items in Translation)一文中率先提出文化专有项的概念。

这一概念一经提出,受到了国内外学者们的极度关注。

张南峰(2004:18-23)是国内评介艾克西拉的文化专有项翻译策略的第一人。

他介绍了艾克西拉从翻译作品中归纳出十一种处理文化专有项的策略,肯定了这个分类法较之中国现有的分类法更为细致详尽,稍加修改,便能用于英汉翻译的描述与实践。

还有一些学者从顺应理论、目的论、模因论等视角分析文本中的文化专有项。

值得一提的是,他们从文本中挑选和判断文化专有项,全然依据的就是艾克西拉关于文化专有项的定义。

令人匪夷所思的是竟无一人对此定义发出质疑之声。

试问艾克西拉的定义能否全面地覆盖文化专有项的本质内涵?艾克西拉关于文化专有项的界定是否准确无误?2文化专有项的厘定基础理清文化的定义和本质,有助于清楚地界定文化专有项这一术语。

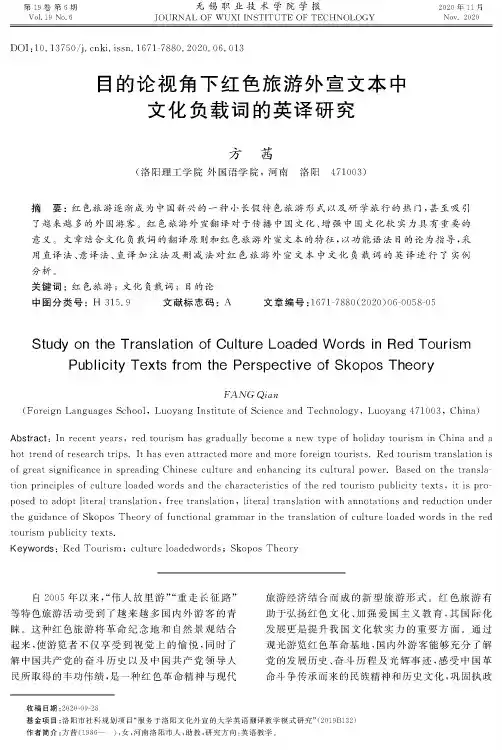

无锡职业技术学院学报JOURNAL OF WUXI INSTITUTE OF TECHNOLOGY第19卷第6期Vol19 No62020年11月Nov 2020DOI : 10.13750/j. cnki. issn. 1671-7880. 2020. 06. 013目的论视角下红色旅游外宣文本中文化负载词的英译研究方茜(洛阳理工学院外国语学院,河南洛阳471003)摘要:红色旅游逐渐成为中国新兴的一种小长假特色旅游形式以及研学旅行的热门,甚至吸引 了越来越多的外国游客。

红色旅游外宣翻译对于传播中国文化、增强中国文化软实力具有重要的意义。

文章结合文化负载词的翻译原则和红色旅游外宣文本的特征,以功能语法目的论为指导,采 用直译法、意译法、直译加注法及删减法对红色旅游外宣文本中文化负载词的英译进行了实例 分析。

关键词:红色旅游;文化负载词;目的论中图分类号:H315.9文献标志码:A 文章编号:1671-7880(2020)06-0058-05Study on the Translation of Culture Loaded Words in Red TourismPublicity Texts from the Perspective of Skopos TheoryFANG Qian(ForeignLanguagesSchool , Luoyang Institute of Science and Technology , Luoyang471003, China )Abstract :Inrecentyears , red tourism has gradua l y become a new type of holiday tourism in China and ahottrendofresearchtrips Ithasevena t ractedmoreandmoreforeigntourists RedtourismtranslationisofgreatsignificanceinspreadingChinesecultureandenhancingitsculturalpower Basedonthetransla- tion principles of culture loaded words and the characteristics of the red tourism publicity texts , it is pro-posedtoadoptliteraltranslation &freetranslation &literaltranslationwithannotationsandreductionundertheguidanceofSkoposTheoryoffunctionalgrammarinthetranslationofcultureloadedwordsinthered tourismpublicitytextsKeywords : Red Tourism ; culture loadedwords ; Skopos Theory自2005年以来,伟人故里游"“重走长征路” 等特色旅游活动受到了越来越多国内外游客的青 睐。

在翻译工作中,人们往往以中国传统的“信达雅”或西方的“等值论”为指导。

其实,不论是“信达雅”还是“等值论”,都面向原文,强调的都是原文的地位至高无上,要求原文的特征要在译文中保留下来。

但是,传统翻译理论对译文的功能、接受者、交际情景、交际媒介等因素重视不够,而这些因素对翻译质量却起着举足轻重的作用。

在这方面,德国功能派翻译理论为我们提供了很好的视角。

一、关于德国功能翻译理论德国功能翻译学派是在20世纪八、九十年代崛起的,是由德国的赖斯等学者提出的。

1971年,凯瑟林娜·赖斯在她的《翻译批评的可能性与限制》一书中率先把文本功能引入翻译批评,提出了功能派理论思想的雏形。

此后,赖斯的学生汉斯·威密尔摆脱了等值论的束缚,在1984年与赖斯合著的“Groundwork for a General Theory of Translation”一书中了提出了功能派的奠基理论:翻译目的论。

威密尔认为单靠语言学是解决不了翻译问题的。

他根据行为学的理论提出翻译是一种有目的的行为活动。

“翻译目的决定实现译文预期功能的翻译策略和方法”这是目的论中的“目的法则”,也是最高法则(Jeremy2001:79)。

而决定翻译目的的重要因素之一是译文受众。

在目的论中,原文被降到了次要地位,只不过是一种信息源,任何信息接受者包括译者都会从中选择那些对于实现“预期目标”有用、充足的信息。

翻译就是“在目标背景中为目标环境下的目标目的和目标受众制作一种文本”(Nord2001: 12)。

德国功能派翻译观的理论基础在于它对翻译本质的全新规定:翻译是人类的一种有目的的行为活动。

这种目的性决定了在翻译实践中采取什么样的翻译策略和方法,来实现译文的预期功能。

也就是说,译者应优先考虑的是译文所要达到的功能特征,而不是别的东西。

他们自称为“功能派”也就说明了“功能”这一概念在翻译中的极端重要性。

二、功能主义的翻译类型学学者们常说能够解决所有类型文本翻译的方法并不存在,采取直译、意译或改译等方法要看情况而定。

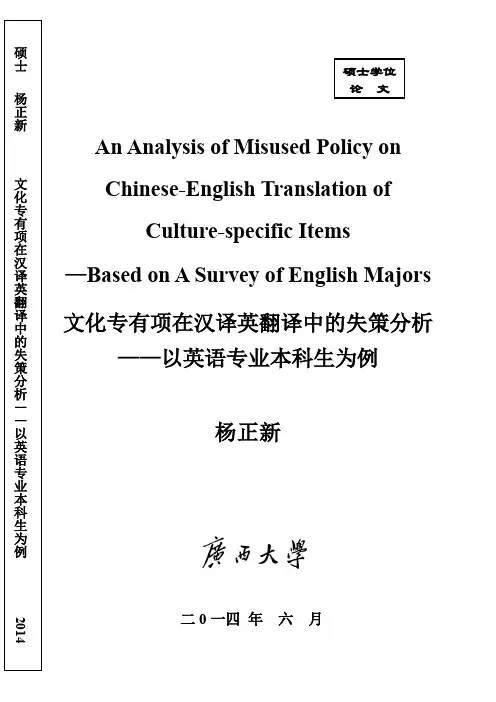

An Analysis of Misused Policy on Chinese-English Translation of Culture-specific Items —Based on A Survey of English Majors 文化专有项在汉译英翻译中的失策分析——以英语专业本科生为例 杨正新 二0一四 年 六 月分类号H315.9 密级UDC硕士学位论文An Analysis of Misused Policy onChinese-English Translation ofCulture-specific Items —Based on A Survey of English Majors 文化专有项在汉译英翻译中的失策分析——以英语专业本科生为例杨正新学科专业外国语言学及应用语言学指导教师宋亚菲论文答辩日期2014.5.18 学位授予日期2014.6.30答辩委员会主席刘卫东An Analysis of Misused Policy onChinese-English Translation ofCulture-specific Items —Based on A Survey of English MajorsA Thesis Submitted tothe Foreign Languages College of Guangxi Universityin Partial Fulfillment of theRequirements for the Degree of Master of ArtsBy Yang ZhengxinUnder the Supervision of Professor Song YafeiJune 2014广西大学学位论文原创性声明和学位论文使用授权说明学位论文原创性声明本人声明:所呈交的学位论文是在导师指导下完成的,研究工作所取得的成果和相关知识产权属广西大学所有。

目的论视域下中国文化专有项的翻译策略研究作者:刘亚军来源:《语文建设·下半月》2014年第03期摘要:文化专有项具有独特的民族文化内涵,东西方文化的巨大差异使得文化专有项的翻译成为翻译研究的一大难题。

本文以德国功能主义翻译目的论为理论指导,对《鲁迅小说选》杨宪益译本中中国文化专有项的翻译进行了详细分析,试图为中国文化专有项的翻译提供一些参照,以达到促进中国文化传播及增进东西方文化交流的目的。

关键词:中国文化专有项目的论翻译策略鲁迅小说选一、引言语言与文化密不可分。

由于各国文化在传统习俗、宗教信仰、审美情操等方面存在着巨大差异,各国语言中包含着大量具有鲜明民族特色和独特文化内涵的表达方式,即文化专有项。

文化差异是造成文化专有项翻译困难的一个重要原因,因为翻译不仅仅是语言符号的转换,也是文化的交流。

随着中国与世界各国间的交流日益频繁,如何将大量具有中国文化特色的文化专有项翻译成适当的英语,对更好地传播中国文化,促进东西方文化交流具有重要意义。

二、目的论简述以人类行动理论、现代交际理论、接受美学、语篇语用学为理论来源,历经赖斯、弗米尔、曼塔莉和诺德几代人的共同努力,德国功能派翻译理论成为20世纪70年代以来德国最具影响的翻译学派,而翻译目的论是其中影响最大的核心理论,因此功能派翻译理论常被称为功能主义翻译目的论。

弗米尔把翻译界定为一种有目的的跨语言、跨文化的活动,它既涉及语言又涉及文化的转换。

译者在翻译过程中要遵循目的原则、连贯原则和忠实原则,其中目的原则是首要原则,连贯原则和忠实原则都从属于目的原则,即翻译目的决定翻译策略,译者应根据不同的翻译目的选择采用相应的翻译策略以实现译文的预期功能。

诺德将译文按其交际功能分为文献型翻译和工具型翻译。

文献型翻译是对源文作者和源语文本读者间在源语文化中的交际所作的“文献记录”,源语文化特色在译文中保持不变,翻译方式无需根据目的语境作出调整。

工具型翻译的目的是在译语文化中实现新的交际功能,即译文要在译语文化里的一次新的交际行动中充当独立的信息传递工具,译文根据自身目的对源文作出调整。

功能主义理论下的文学翻译鉴赏【摘要】:德国功能派翻译理论兴起于二十世纪七、八十年代,主张从文化间交际的角度研究翻译。

认为译作要与原作实现功能对等。

将功能派翻译理论应用于文学翻译鉴赏,谈如何使用功能主义的观点来评价和鉴赏文学翻译。

【关键词】:功能派理论; 功能对等; 目的论在翻译研究的各种流派中,德国功能派提出了一种近似科学的理论。

他们将翻译视为一项需考虑读者和客户要求的全新的目的性交际活动,认为翻译是一种目的性行为。

功能派试图把翻译从以原语还是以译语为中心的奴役中解放出来,认为只要实现了功能对等,满足了读者或客户要求就是成功的翻译。

具体说来,功能派翻译理论的形成大体上经历了三个阶段。

首先,凯瑟林娜·赖斯(Katharina Reiss)在她1971年出版的《翻译批评的可能性与限制》(Possibilities and Limitations in TranslationCriticism)一书中提出了功能派理论思想的雏形。

她依然坚持以原作为中心的等值理论。

Reiss把文本分成三类:Informative(信息类型)、Expressive(表达类)和Operative(操作类)。

针对每一类文本的特点提出相应的翻译策略。

如:信息类文本的翻译一定要传达原文概念性的内容;表达类文本的翻译则要传达原文美学上的艺术性的特征。

而操作类文本的翻译则力求在译语读者中产生与原文读者一样的反应。

Reiss关于译文的评判是以是否与原文首要功能相一致为标准的。

译者应该优先考虑译文的功能特征而不是对等原则。

此外,赖斯的学生汉斯·威密尔(Hans Vermeer)摆脱了以原语为中心的等值论的束缚,创立了功能派的奠基理论:翻译的目的论(Skopos theory)。

目的论认为翻译的目的决定了翻译的方法和策略,从而导致了一个功能相对应的译文。

另外,目的论的一个重要发展是认为译者可以根据原文的目的及客户或委托人提出的要求对同一原文文本进行不同的翻译,即从原作所提供的多源信息中进行选择性的翻译。

功能主义翻译理论及其在文学翻译中的应用作者:陈智博来源:《卷宗》2013年第07期摘要:本文首先系统梳理功能翻译理论的实质和核心概念的内涵,阐述各个流派之间的传承关系和区别所在;后从文学翻译的目的性,等值不是文学翻译的唯一目的,译者的创造性几方面来论证功能主义翻译理论同样适用于文学翻译;最后用实例来证明功能主义翻译理论三个基本原则在文学翻译中的应用。

关键字:功能翻译理论;文学翻译;实例证明0 引言广义的德国功能翻译理论,包括凯瑟琳莱斯的文本类型学翻译理论、汉思弗米尔的翻译目的论、贾斯特·霍斯·曼特瑞的翻译行为理论和克里斯蒂安·诺德的翻译类型学理论等几个学派的观点和方法。

德国功能翻译理论正是在目的性和规律性两个维度上进行了深入缜密的研究,使得该翻译理论贴近翻译实际,反映翻译现实。

功能翻译理论不再执着于字、词、句等较低语言层面上与原文的对等,而是把翻译方法和翻译标准同文本类型、翻译目的、翻译情景、文化语境相联系,使得我们对翻译的性质有了全新的认识,原来看似无法解释的翻译现象有了合理的答案,译者也在很大程度上摆脱了语言的桎梏,获得较大的自主性。

1 功能翻译学派的理论内涵德国功能翻译理论有两大核心理论。

一是文本类型学翻译理论,即把翻译策略和文本类型挂钩,文本类型决定翻译方法;二是翻译目的论理论,即翻译目的决定翻译方法。

后一种理论是对前一种理论的继承和发展。

文本类型学翻译理论是由德国功能翻译理论的奠基人卡塔琳娜莱思提出的。

她以卡尔布勒的功能语言学理论为框架,将文本分为四种类型,即内容突出型文本、形式突出型文本、感染突出型文本和视听媒介文本。

她把翻译这四种类型文本的方法称为是文本导向型方法。

在运用文本导向型方法时,译者要考虑文本类型、语言要素和超语言要素等各个方面的问题。

但是,如果翻译是为了某个特殊功能,决定翻译方法的就不再是文本类型及其相关的语言因素和超语言因素,而是翻译的具体功能。

基于功能对等理论的中国文化专有译策略一、概述1. 简述功能对等理论的核心概念及其在翻译中的重要性。

功能对等理论,又称为动态对等或功能等效理论,是由美国翻译理论家尤金奈达(Eugene Nida)提出的。

该理论的核心概念在于强调翻译过程中原文和译文在功能上的对等,而非字面上的逐字对应。

奈达认为,翻译的首要目标是实现源语和目标语在读者反应上的对等,即译文读者应能够以与原文读者相同的方式理解和欣赏原文。

在翻译中的重要性方面,功能对等理论提供了一种实用的翻译方法,尤其是在处理文化专有项时。

由于不同文化之间的语言、习俗、价值观等存在差异,直译往往难以传达原文的文化内涵。

功能对等理论鼓励译者在翻译过程中进行适当的调整和创新,以确保译文在目标文化中产生与原文相似的功能效果。

这种翻译方法不仅有助于保留原文的文化特色,还能促进不同文化之间的交流与理解。

在中国文化专有项的翻译中,功能对等理论具有重要的指导意义。

由于中西方在历史、哲学、宗教等方面的巨大差异,许多中国文化专有项在直译后可能无法被目标语读者所理解。

译者需要运用功能对等理论,结合目标语读者的文化背景和阅读习惯,对原文进行灵活的翻译处理,以实现文化信息的有效传递。

这不仅有助于提升中国文化的国际影响力,还能促进不同文化之间的融合与发展。

2. 阐述中国文化专有项的定义及其在翻译中的挑战。

中国文化专有项,作为中华文化独特性的体现,涵盖了历史、哲学、宗教、艺术、社会习俗等多个领域。

这些专有项不仅反映了中华民族的智慧和创造力,也是中国文化传承与发展的重要载体。

在翻译过程中,如何准确、生动地传达这些具有文化特色的专有项,成为了译者面临的挑战。

中国文化专有项的定义涉及到对其文化内涵和外延的准确把握。

这些专有项往往蕴含着深厚的文化底蕴和历史背景,如“四书五经”、“二十四节气”等。

这些词汇在中文中具有特定的文化内涵,但在其他语言中可能缺乏对应的表达,因此需要在翻译时进行深入的解释和说明。

从功能主义视角看文化专有项的翻译从功能主义的角度来看,文化专有项翻译将需要考虑主要的客观的功能和目的。

翻译的目的是使外文保持其原始的意义,以及接受者可理解的格式传达出原文的意义,也就是跨文化传达。

翻译者需要考虑到新语言可能会有不同的文化习俗和文化参照,而原文中可能带有的文化元素可能不适用于新的文化背景。

所以,翻译者应该在尊重本文文化的同时,寻找对原文意义的最佳表达,以保证文化专有项的有效传达和译文的准确性。

因此,文化专有项的翻译应尽可能考虑文化因素,选择最能表达原文意义和接受者可理解的形式,以适应不同文化背景。

2018年第04期作者简介:唐敏(1982-),女,山西大同人,硕士,讲师,研究方向:英语语言学。

茶文化极具中国特色,经历史长河的沉淀,是中国文化精髓与血脉,也是中华民族日常生活模式与精神层面的代表。

中国茶文化下,品茶蕴含的意境是中华民族日常生活习惯与精神长期沉积的缩影。

而中西文化差异主要体现在生活与思想方面,因此中国茶文化的弘扬务必突破两者的差异性,让更多的民族接纳中国茶文化,实现跨文化交流。

随着改革开放的深化,中西方交流越来越密切,茶产品迅速推向世界,茶文化受到西方广大茶客与学者的青睐,且对西方国家生活与思想带来深远影响,尤其是英国,当下英国仍有接近80%的人保留喝茶习惯。

但是,受中西方文化的影响,喝茶习惯方面中西方存在明显差异。

中国人比较讲究品茶的意境,且对茶叶炒制、种类与饮茶工具等也有一定讲究,看重品茶的心灵感受,以及精神寄托。

然而西方人品茶,看重随意性,如英国下午茶仅仅是休息代名词,品茶时喜欢加入牛奶与巧克力等。

因此,为更准确的翻译中国茶文化,彰显中国茶文化内涵与精髓,需要以功能主义为视角,合理翻译茶文化,以向世界宣扬中国茶文化与中国思想,促进中国茶文化的发展。

1功能主义文化翻译理念文化翻译工作,中国翻译常将“信达雅”与西方翻译“等值论”混淆。

事实上,无论“信达雅”或“等值论”,关注的重点都是原文,是以原文为核心,译文时要全力体现原文特点。

但是中国翻译理论忽略翻译功能与媒介沟通等相关因素,导致文化翻译整体质量不高。

而德国功能翻译理论,为中国文化翻译提供了新视角[1]。

当前,许多学者更青睐以功能主义为视角,深入研究翻译工作,综合学者研究结果提出功能对等理论,其是指翻译后,源语言读者与目标语言读者对原文提出的个人想法、欣赏理解等,实现对等比较,而且翻译者必须使目标语言者和原文两者读者读取的信息相似,仅仅个人提出的想法存在差异。

至于完全对等是无法实现的,原因是受语言差异、文化差异、地域差异等因素的影响,翻译者只能追求、或是接近原文意思翻译。

功能理论视角下故宫介绍的语篇翻译途径摘要:本文从德国功能翻译理论出发,在文本功能划分的基础上,把故宫介绍归类为信息型文本,分析了等功能工具型翻译在实现信息型文本指示功能的作用。

以篇章语言学中的语篇信息性及连贯性为依据,结合翻译中出现的语用问题、文化和语言问题,对实现故宫介绍译文文本功能的翻译方法进行了总结。

关键词:故宫介绍等功能工具型翻译语篇特征弗米尔的目的论指出目的决定方法。

故宫景点介绍翻译的目的与原文功能一致,旨在传递信息,吸引游客。

莱思提出文本类型分类的应用以功能对等为前提,本研究根据功能学派的理论将故宫景点介绍归于信息型文本,因此,等功能工具型翻译可以实现译文的信息功能。

信息功能的实现取决于译本的语用连贯和语篇衔接。

前者与受众的背景知识及文化相关的体裁规范有关,后者要求译本符合目标语文化的语言规范。

1 故宫介绍的文本功能1934年布勒把语言的功能分为信息功能,表情功能和感染功能,莱思在此基础上把文本类型分为信息型(informative)、表达型(expressive)、操作型(operative)。

(张美芳2006:70)。

作为功能理论的代表,莱思的文本功能类型划分旨在实现翻译的目的,实现源文本与目标文本功能的一致。

故宫介绍及其译本皆旨在向游客传达有关故宫的地理历史风俗等信息,属于信息型文本,可以采用工具型翻译方法使原文和译文等效。

2 诺德理论在故宫介绍翻译中的应用诺德在其理论中对各种文本的功能实现问题做了相关的描述,并提出了解决办法。

此外,她在目的论基础上提出的文献型和工具型翻译方法,对信息型归属的故宫介绍的翻译亦有指导意义。

2.1 信息型文本指示功能的实现在Karl Buher和Roman Jakobson对语言功能划分的基础上,Nord 把语言的功能细分为指示、表情、呼唤和寒暄,并对这四种功能在翻译文本中的体现及可能出现的问题做了解释。

(Nord, 2010: 38) 信息型文本以指示功能为主,来传递不为读者所知的信息。

从功能主义视角看文化专有项的翻译

近年来,对于翻译的研究早已摆脱了语言层面的限制。

翻译不再仅仅被视为两种语言之间的转换,而更多的可以看作是一种信息的传递及文化的交流。

然而由于中德文化的巨大差异,如何处理文化专有项往往成为中德翻译的重大难点之一。

本文以茅盾文学奖获奖作品《沉重的翅膀》德译本为例,从功能翻译的视角出发,结合艾克西拉(Javier Franco Aixela)对于文化专有项的研究以及奈达(Eugene A.Nida)的文化分类理论,对《沉重的翅膀》中所出现的文化专有项进行了分类分析,并探讨译者在翻译过程中所采取的相应翻译策略。

通过研究,本文得出以下结论:1)总体而言,艾克曼先生的德译本实现了其传达中国文化、展现当时中国社会现状的翻译目的。

在忠实于原文的基础上,做到了语内连贯,具有一定的文学性及可读性。

2)就翻译策略而言,艾克西拉所提及的11种翻译策略,除"重复"外在该译本中均有所涉及。

在翻译实践中,这些翻译策略并不是孤立的,而是常常被结合起来使用。

"文外注释"、"语言翻译"、"绝对世界化"、"同化"及"拼写转换法"是译者使用频率最高的五种方法。

译者在文中多处添加了文外注释来介绍中国文化、增加读者的知识储备。

然而,读者在获取文化信息的同时,阅读的连贯性不可避免地会受到一定影响。

因此,笔者建议可适当增加文内解释,减少并删除不必要的文外注释,以保证读者的阅读兴趣不被削弱。

3)通过研究分析,笔者认为艾克西拉对于"自创"的定义不够准确,可更正为"引入新的文化专有项"。

而"自创"的定义可改为:译者发挥自身的主观能动性,在

翻译时对原语中的文化专有项进行适当改写或创造新词来翻译该文化专有项。

本文是对中国文化专有项德语翻译的尝试性研究,望能给之后的文化专有项及中德翻译研究带来参考与启迪。